认知语法视角下的英语乏词义结构析论

仇 伟,魏精良

(济南大学,济南 250022)

引言

英语中有一种较为常见的动词会和名词一起使用,该名词仅仅表示某人执行一个动作而非影响或者创造某物。在这种结构中,动词的语义几乎完全丧失,结构的语义内容由后面的名词传达。例如在“take a shower”中,“take”几乎已经失去了它的原型语义“带走”的意思,短语的语义几乎完全由名词“shower”传达。类似用法的动词还有have、give、make 等,Sinclair[1]161将这类动词唤作乏词义动词(delexical verb)。鉴于乏词义动词后的名词主要充当事件宾语,所以这类名词被叫做“事件名词”[2],整个结构叫做乏词义结构(delexical structure)。本文以认识语法为切入点,分析事件名词的由来,从视角和突显性两方面阐释人们对同一客观情景的不同识解方式,以期为乏词义结构的认知研究提供新的视角。

一、事件名词的概念物化

Langacker[3]104指出,当人们对某一事体加以概念化时,有四种认知能力极其重要:分组能力(grouping)、物化能力(reification)、理解关系的能力(apprehending relationships)以及随时间追踪关系的能力(tracking relationships)。在乏词义结构中,乏词义动词后的宾语到底是名词还是动词,不同的学者有不同的观点。有学者认为它们是动词(Wierzbicka[4];Dixon[5]等),也有学者认为它们是名词(Brinton[6];Bruening[7]等)。本文以为,它是一个名词,是动词概念物化的结果。在探讨物化能力之前,需要先弄清楚另外一个认知能力:分组能力。

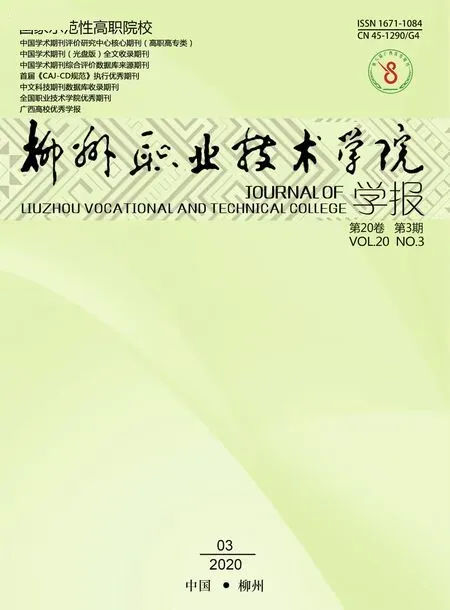

请看以下两幅图片:

图1

当观察图1(a)的图片时,人们会首先感知到两种不同颜色的圆形:白色和黑色。如果调动认知能力中的分组能力,就会看到图1(b)中的图形。Langacker[3]104指出促使分组的因素有好几个,其中主要的是邻近性(contiguity)和相似性(similarity)。图1(a)中黑色圆形在空间上较为邻近,在形状上相似,所以不难被人们分组成图1(b)的样子。当一个组建立起来时,它又可在更高层次的概念化中充当一个单一实体。例如,人们在图1(a)中感知到很多圆形图案,经过分组可以浮现出些许线段,这些线段在更高层次的概念化中又可被感知为具有平行或者相交关系,即点→线段→平行或相交。Langacker[3]105将这种把一个组视为一个单一实体加以操纵,以期实现更高层次的认知目的的能力叫做“物化”能力。

就名词而言,其典型成员是一个表示事物的概念,然而名词所侧显的是某一事体(thing),囊括了事物、现象、概念等范畴,其所指称的对象并非一定是离散的或者可独立识别的,这就导致在人的大脑中会形成许多的抽象名词,生成动因就是人们所具备的概念物化的能力。正如仇伟[8]55认为的那样,乏词义结构中的事件名词就是以名词的物化功能为认知基础,以实现概念建构功能。

请看以下例句:

(1) a. My teacher talked with me in the meeting room yesterday.

b. My teacher had a talk with me in the meeting room yesterday.

在(1)a中,动词talk描述的是一个具体的行为动作,揭示了该事件发生的过程性本质,人们在时间域中对其加以编码;而(2)b 中名词短语a talk 是动词talk 概念物化的结果,人们在空间域上对其加以编码。在交谈中人们会有意识地把某种特定的行为认定是“talk”,这样一个一个相关的个体行为一起组合成了“talk”整个行为,并经过概念物化将其置于界限分明的名词框架中。简单来说,作为认知主体,人们可以依据某一域中的成员来对另一域中的成员在认知上进行概念物化的操作。就乏词义结构而言,人们把动词体现的过程物化为一个有边界的事件名词加以表达。

二、识解方式对乏词义结构的解释

对于同一客观情景,不同的人会有不同的识解方式,导致最后的语言表达方式自然是不同的。在传统语法学家看来,上文例(1)中的两个例子描述的是同一客观景象,因此二者的语义是一致的。然而,从认知语法视角出发,两个例子却分属不同的语法范畴。Langacker[3]55-85将识解分为四个维度:详略度(specificity)、聚焦(focusing)、突显性(prominence)以及视角(perspective)。囿于文章篇幅,本文只选取视角和突显性两个方面来阐释人们对乏词义结构的识解方式。

(一)视角

视角,简单来说即人们看待和描述事情的角度,不同的视角产生不同的认知路径,导致不同的语言表达方式。认知语法中的视角主要包含两个维度:观察格局(viewing arrangement)和动态性(dynamicity)。动词和名词体现的动态性是不同的,即二者的心理扫描方式是不一样的,动词体现的是顺序扫描,在乏词义结构中,事件名词体现的是总体扫描。[9]

在人们的日常交流中,通常会默认存在一个特别的观察格局,包含观察者和被观察情景。在这个观察格局中,交际双方处于固定的位置,观察和描述他们周遭世界实际发生的事情。Langacker[3]75指出,观察格局的成分之一是一个预设的视点(vantage point),相同的客观情景可以从许多不同的视点加以观察和描述,导致不同的识解方式,也就自然引起不同的语言表达方式。

请看以下例句:

(2) a.The Hong Kong police have an attack from the rioters.

b.The rioters attack the Hong Kong police.

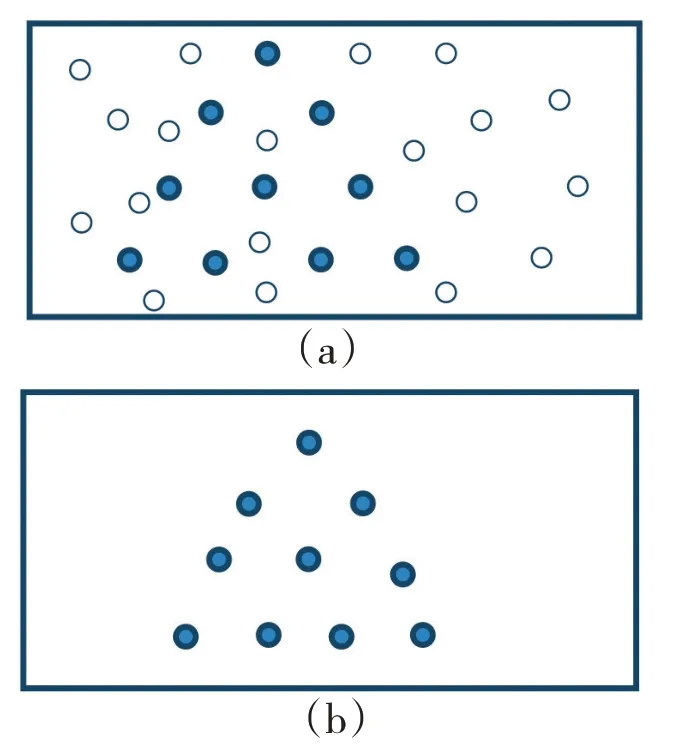

如上文所说,传统语法学家会认定这两个句子的语义相同,但认知语法学家认为二者是对同一客观情景采用了不同的识解方式,具体而言就是两个句子所采取的视角是不同的,请看以下图示:

图2

在图2 中,虚线箭头表示言者的视线。若以VP1为视点观察和描述该客观情景就会出现(3)a中的表达式;若以VP2为视点观察和描述该客观情景就会出现(3)b中的表达式:

(3) a. The Hong Kong police (tr) have an attack from the rioters(lm).

b. The rioters (tr) attack the Hong Kong police(lm).

因此,对于同一客观情景,人们选取的视角不同,看到的侧重点肯定也不同,就会出现“横看成岭侧成峰”的现象,所以最后的语言表达式自然是不尽相同的。在新闻报道中,如果以香港警察为射体即从香港警察的视角出发,更多的会引发人们对香港警察的关注,表达大众对香港警察的体恤和怜悯;而如果从暴乱分子的视角出发,可能更多的是引发人们对暴乱分子的愤怒和谴责。

(二)突显性

语言结构中有许多的不对称性,内部呈现出不一致性,更易引起人们注意的、处于前景部分的、属于典型成员的更具有突显性。在认知语法中,突显性的表现形式之一就是侧显(profiling)。

Langacker[3]66指出一个表达式会选择某一概念内容作为其意义基础,该意义基础被称为“概念基体”(conceptual base)。概念基体是一个活跃域中的直接辖域,是表达式意义形成和理解的基础。在这个概念基体中,有一个成分被最大程度地突显,成为基体内的焦点,该焦点就是“侧面”(profile)。基体是理解侧面的前提,而侧面是基体内容的直接描述对象。例如,人们要了解何为“斜边”,就必须首先知道“直角三角形”这一概念基体。

在乏词义结构中,其所勾勒的突显性和简单动词结构所勾勒的突显性并不相同,请看以下例句:

(4)a:The swimmers have a swim in the river

b:The swimmers swim in the river.

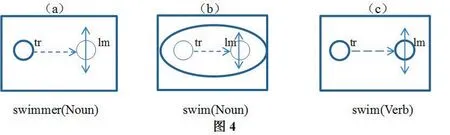

图3

(4)中的两个句子拥有相同的概念基体,都是在相同的空间域中即河里进行游泳这项运动,然而二者所侧显的侧面并不一样。当人们对“swim”在认知上进行顺序扫描时,其所侧显的对象是某一特定时刻发生的某一特定动作,即侧面是一个复杂的被顺序扫描的关系。而当人们对“have a swim”进行总体扫描时,关注的焦点是整个事件行为,侧面此时从关系转移至事体。

图4

在图4(a)中名词swimmer 由其动词swim 派生而来并激起swim 所指向的过程作为其概念基体。认知语法认为名词侧显事体,动词侧显过程,所以swim 变为swimmer 是侧面由过程变成了参照该过程加以描述的具体事体。简单来说,名词swimmer 所侧显的事体就是动词swim 的执行者,也即动词swim 的射体,图中圆形图案加粗表示射体被侧显。图4(c)中的swim 作为一个动词侧显游泳的过程,强调的是射体,也即swimmer,和某一界标,也即in the river,之间的关系,动词swim反映了整个事件的过程性本质特征。而在图4(b)中,名词swim 经由不定冠词a 加以限定,其所侧显的是将事件识解为经由概念物化而来的抽象事体。

三、结语

本文以认知语法为切入点研究英语中的乏词义结构,分析了乏词义结构中事件名词的由来,讨论了不同的识解方式对乏词义结构的认知阐释。具体而言,本文认为乏词义动词后的宾语并不是一个动词,它是动词概念物化的结果,是人们把动词体现的过程概念物化为一个有明确边界的事件名词。就识解方式而言,本文主要探讨了视角和突显性对乏词义结构的解释。观察同一客观情景的视角不同,采取的认知途经有异,就会产生乏词义结构和简单动词结构两种表达式,且二者的语用功能也是不一样的。突显性解释了在简单动词结构中,动词侧显的是事件发生的过程性,而乏词义结构中的事件名词侧显的是过程,经由概念物化而来的抽象事体。英语中的乏词义结构作为一种特殊的语言现象,可值得挖掘的点还有许多,例如其生成机制如何,乏词义动词间的相同点和不同点等,这些都值得学者们进行深入研究。