古越雄风

——西汉南越王博物馆藏武备赏析

□ 何少伟

1983年发现的广州南越王墓是目前所知岭南地区规模最大的汉代墓葬,墓主人为2000多年前南越国的第二代君主赵眜。该墓出土有1000多件套10000余件文物,其中,兵器武备类文物数量多、种类全,且短兵器、长兵器、远兵器及防护武备均有涉及,为我们了解南越国的军事历史提供了丰富的材料。

剑

剑乃百兵之君,历来受到中国人的重视。南越王墓出土的铁剑有11件①(图1),大多摆放在赵眜身体两侧,其以铁为芯,以漆木为鞘,以玉为饰,并以丝绢包裹后放入墓中随葬,足见其珍贵程度。

秦汉时期佩剑成风。剑不仅是征战沙场所用的兵器,还是一类重要的配饰。剑的长度以及剑饰的材质、数量,皆与佩剑者的身份等级密切相关。南越王墓出土最长的铁剑现存长度146厘米,因其是玉具剑,配上剑首、剑格、剑璲、剑珌以后,整体长度可达153.6厘米,这是目前所知汉代最长的剑。根据《汉旧仪》等文献的记载,汉朝天子所佩之剑长七尺②,约等于今天的161.7厘米,南越王的这把铁剑虽然在剑珌处略有缺损,但是换算为汉尺后依然有6.65尺之长,极有可能就是一把“天子之剑”,也是赵眜僭越自封为“南越文帝”的物证之一。

此剑的做工亦十分精良。剑茎的核心是铁,上下夹有木片,继而髹漆,外部还间隔捆缠有丝与麻质的辫带,如此一来,铁的刚性、木的韧性、漆的防腐性能及丝线增大摩擦力的作用便可融为一体,从而达到“刚柔并济”的效果。剑鞘用两片竹片合成,缠丝绢,髹漆,其上再以宽约7毫米的丝带捆缠,每圈相叠1~2毫米,其上的玉质剑饰分别雕有卷云纹、涡纹、螭虎、熊纹、铺首纹及云雷纹,刻画精细、活泼生动。

图2 楚式铜剑

图3 错金银铁矛

图4 错金银三角纹矛头(筒部)

图5 错金银流云纹矛镦

对于身高约170厘米的赵眜而言,若想要将这样一把长剑从剑鞘中抽出,或许还需费些力气。据《史记》的描述,在荆轲刺秦王、秦王拔剑时,就曾出现“剑长,操其室。时惶急,剑坚,故不可立拔”③的情况,故与实战相比,此类长剑更重要的作用应在于彰显南越王的尊贵身份与王者威仪。

除了铁剑,南越王墓还出土了1件铜剑(图2),长不足50厘米,剑身短且宽,形制是典型的战国时期的楚式剑,有可能是赵眜本人当年收藏的一件古董。

矛

矛是一种十分古老的武备,早在石器时代,我们的祖先就已将其作为长柄兵器使用。完整的矛主要由三部分组成:矛头、矛柲(柄)、矛镦。南越王墓出土的矛共8件,其中2件铁矛尤为值得一说。

这2件铁矛(图3)的柲部为“积竹柲”,采用了当时较为先进的做法:先将竹子劈削成一根根小竹条,并将其捆扎为一束作为主体,再于竹条外层包裹上与镦的弧度吻合的小竹片,最后用丝线革带一圈一圈规则地捆缠。以此法制成的柲紧密结实且富有韧性,在使用过程中不易发生折损。

矛头(筒部)表面鎏金,且有以错金银工艺装饰制成的套叠式三角形纹样(图4),矛镦(图5)也同样采用错金银工艺装饰了复杂的流云纹,线条细致流畅、灵动异常。错金银工艺需要在矛头或矛镦表面预先铸出或錾刻出纹饰所需的凹槽,然后将金银丝、片嵌入凹槽中、锤打牢固,再将其整体打磨光滑,达到突出图案的装饰效果。如此精美华丽的2件铁矛,很可能是南越王卫队的仪仗用器。此外,在1974年发掘的长沙咸家湖陡壁山1号汉墓中,也发现了与之极为相似的矛头(筒部),很可能是楚、越两地交流的结果。

戈

戈是一种横刃的长柄兵器,主要依靠前锋啄杀和下刃勾杀造成伤害。在古代,“戈”字常与“干(即盾牌)”连用,合称为“干戈”,后来逐渐成为各种兵器的统称,而“动干戈”亦成了军事行动的代名词。因此,在中国的象形文字中,凡与兵器、军事、战争相关的字,多从“戈”,如武、伐、战、戎等。

在南越王墓出土的4件铜戈中,最特别的莫过于“张仪铜戈”,其器身上刻有“王四年相邦义”等字样(图6)。“王四年”即秦惠文王四年,也就是公元前334年,是铜戈的制作时间;“义”通“仪”,指的是战国时期著名外交家“张仪”;“相邦”是辅佐君主治国的重臣和中央兵器铸造的最高督造者,意味着铜戈由相邦张仪督造。秦国有“物勒工名”的制度,以保证产品质量。器物的生产时间、督造者、实际制作者等信息均会如实记录于器物之上,一旦器物出现质量问题,便可直接追查相关责任人,即所谓“物勒工名,以考其诚。功有不当,必行其罪”④。

南越王赵眜下葬的时间为公元前122年,距离铜戈的生产已有200多年,可谓当时的又一件“古董”了。这件兵器可能是随着秦军南下,被南越武王赵佗带至南越国,并保存至南越文王时期,后作为随葬品被埋入墓中。

铍

铍是一类盛行于东周秦汉时期的长兵器,可用作刺杀和劈砍。有关“铍”的文献记载可追溯至《左传》襄公十七年和昭公二十七年⑤,可知至迟在春秋时期,铍已经作为兵器出现。

完整的铍主要由铍首(含鞘)、铍柲、铍镦三部分组成,根据器型不同,可分为“有銎铍”和“扁茎铍”两类。有銎铍的固定方式与矛相似,采取“銎筒套柲”法。而扁茎铍则采用“茎铤入柲”法,即将铍首的茎部插入柲端的缝隙里,用销钉进一步将二者钉合,再缠上丝绳固定,其效果大体类似于将剑插在木柄上,有利于扩大攻击范围。因为此类铍首的造型与剑相似,所以历史上常常被人误认为剑。后来,日本学者林巳奈夫根据传世的“燕王喜剑”拓片和“相邦建信君剑”拓本,首次将此类兵器的正名为“铍”。1979年秦兵马俑一号坑出土了16件铜铍,大多尚有木柲残存,首次为人们了解铍的完整形制提供了实物凭据。

南越王墓出土的5件铁铍为扁茎铍(图7),有的在铍首与铍柲的结合部位套装鎏金的尖齿形铜箍,铜箍表面有穿孔,应具有穿挂饰物的作用(图8);有的铍镦开口端为尖齿状(图9),截面呈委角菱形,锐角对应铍首锋刃,钝角则对应脊部,使用者持握铍时,凭借手感即可判断出刃部所在的方向;还有的铍镦则底部如鱼尾一般(图10),同样便于使用者掌控。这些铁铍应该是南越王仪仗队的礼器。

图7 铁铍首

图8 尖齿状鎏金铜箍

图9 尖齿状鎏金铜铍镦

弩机与箭镞

与弓相较而言,弩的稳定性、准确度、杀伤力、操作简易度均占优势,所以在春秋战国之际,弩逐渐取代弓成为军队的重要配备。完整的弩分弩弓、弩臂、弩机三部分,弩弓横装在弩臂前端,弩机套装于弩臂后端。但因弓和臂大多是木制品,容易朽坏,故能保存至今并为后人所见的往往仅剩弩机,它是弩的核心部件之一,作扣弦、瞄准、发射之用。

图11 鎏金弩机

南越王墓出土的15件弩机(图11)均有丝绸包裹着,部分表面鎏金,显然并非实战兵器。这些弩机均有望山,但望山尚无刻度,与秦始皇兵马俑坑出土的弩机近似。

与弩伴随出土的还有900余枚箭镞,其中三成由双翼式(图12)、三翼式、圆钝式的箭镞组成,剩余的七成均是三棱式箭镞(图13)。双翼式箭镞出现时间较早,距今2800年前的山西峙峪遗址中发现的石箭镞已可见其雏形。到了春秋战国之际,双翼式让位于在飞行稳定性和破甲性能方面更有优势的三翼式和三棱式,而三棱式的制作较为便捷,故在战国以后逐渐成为主流,一直延续至汉代。

南越王墓出土的三棱式箭镞几乎均为铁铤铜镞的构造,即在铜镞后端的圆銎处插入一段铁铤,铁铤表面用麻线捆缠以增强摩擦力,防止脱落,再套入一段竹管作为箭杆。如此制作的原因,应是铜材可以模铸,便于标准化生产,优于用铁锻造,而以铁制铤,则是为了节省铜材,降低成本。

铁铠甲

除了进攻兵器以外,南越王墓还出土了防护用的武备——铁铠甲(图14)。这件铁铠甲在出土时锈蚀严重,重9.7公斤,共用甲片709片。经中国社会科学院考古研究所技术室白荣金等人修复后,整件铠甲通高58、胸围102厘米。铠甲的上下排甲片直向排列,右胸和右肋采用系带的方式,无立领、无披膊、无下摆,形似坎肩,这些均是秦兵马俑骑兵俑所着铠甲的风格。或是因为南越国开国之君赵佗本为秦将,南越之地的武备也保留了秦时的遗风。

图12 双翼箭镞

图13 三棱箭镞

自战国赵武灵王胡服骑射起,中原骑兵发展迅猛。秦汉时期所重视的轻骑兵,讲求轻装上阵,南越王墓这件轻型铁甲既能保护身体核心区域,又有利于保持灵活性,适应了当时的战争发展需要。西汉的铁铠甲出土量较少,极为珍贵,仅见于诸如徐州狮子山楚王墓、山东齐王墓随葬坑、河北满城汉墓等高等级贵族墓葬之中,应是地位较高之人方可穿戴,所以南越王墓的这件铁铠甲应为南越王本人生前所使用。

其他与武备相关的文物

除了上述的武备本身,南越王墓还出土了各种与兵器相关的文物。

“工欲善其事,必先利其器”,再锋利的兵器还是需要定期打磨保养,南越王赵眜也考虑到了这一点,因此他的墓里摆放了这些砺石(图15)。1983年考古学家对这些砺石进行清理时发现,它们是先用麻布包裹好之后,与铜剑摆放在一起的,因此推断是磨剑石。

节,是古代用于军事和外交等方面的信物。《周礼·秋官·小行人》有言:“凡邦国之使节,山国用虎节,土国用人节,泽国用龙节,皆金也。”⑥不同地域的诸侯国对节的使用有差异。目前传世和出土的节按其形状不同,可分为龙节、虎节、竹节、熊节、鹰节、马节等,而虎节是其中格外引人关注的一种。

目前国内博物馆收藏战汉时期的虎节共有4枚,分别是中国国家博物馆藏“王命传青铜虎节”、故宫博物院藏“王命传赁虎节”、湖南省博物馆藏“王命传赁虎节”和西汉南越王博物馆藏“错金铭文铜虎节”。前三者年代均属于战国,且都是传世品,而南越王的虎节是唯一考古出土的西汉时期的错金虎节,其所传递的历史信息完整,学术研究价值极高。

这件错金铭文铜虎节(图16)以铜铸成平板的老虎形状,虎呈蹲踞之势,虎口大张,虎尾弯曲成“8”字形;虎身上错入60片金箔作为斑纹;虎节正面有错金铭文“王命=车驲”,“=”为重文符号,故可释读为“王命命车驲”五字,是用以传令调动车兵的信符。这件虎节从文字、纹饰等方面来看,与楚文化应有渊源关系。

图14 铁铠甲复原件

图15 砺石

图16 错金铭文铜虎节

图17 船纹铜提筒

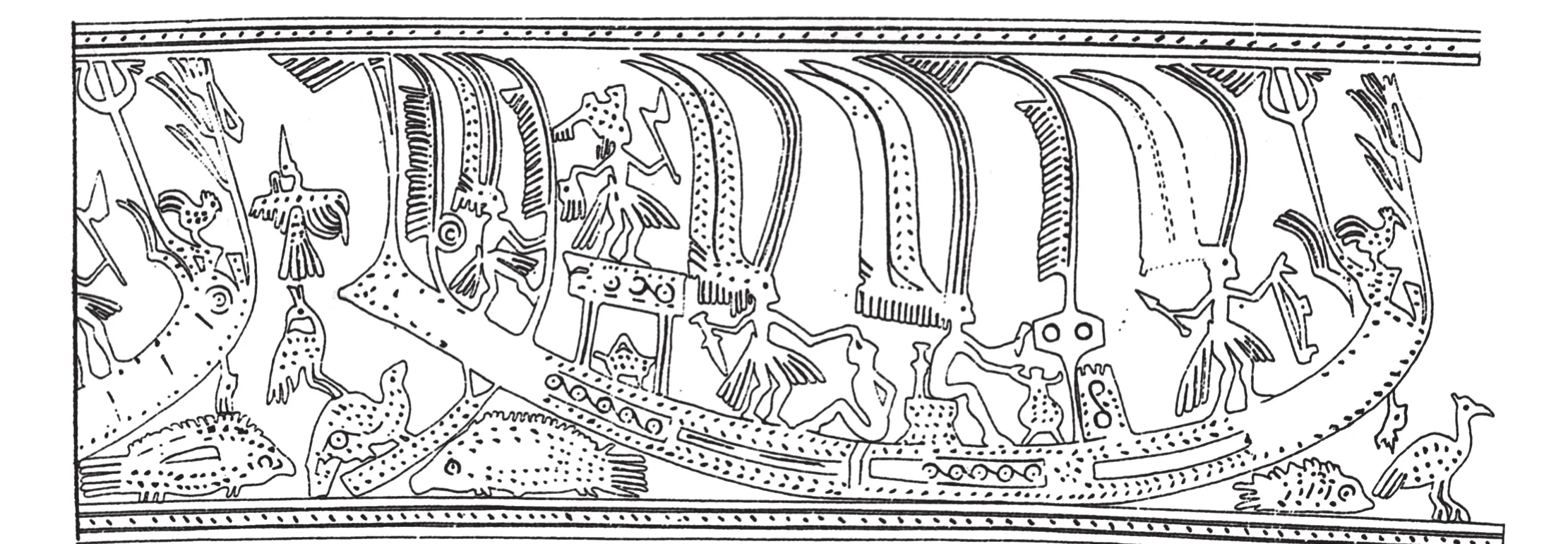

图18 船纹线图

南越临海,越人舟车楫马、善于水战,这一特性在南越王墓出土的船纹铜提筒(图17)上亦有所体现。提筒被学者认为是源自骆越人,即居住在今天广东西部、广西南部、越南北部的古老民族所使用的盛酒器,是一种极具越族特色的器物。墓中出土大小不一的青铜提筒共9件,唯有这一件提筒四周有四组船纹(图18)。花纹描绘出船旁的海龟、海鱼和海鸟,体现其正在出海;船体有甲板,船内分舱,满载战利品,其中的一舱内满是铜鼓,甲板之上有“羽人”战士或提敌首级、或执斧钺、利剑屠杀俘虏。从船上主要人物的活动来看,反映的可能是一支船队在战争结束后杀战俘以庆贺凯旋的场景。

羽人船形纹大多出现在两广、云贵、东南亚地区的铜鼓、提筒之上,年代多为战汉之际,如与南越王墓基本同期的广西贵县罗泊湾汉墓就曾出土一件羽人船形纹铜鼓,1973年广州东山区先烈南路太和岗南越国墓葬也发现一件羽人船形纹铜提筒。

1974年,在广州市中山四路发现一处秦汉之际的造船工场遗址。遗址大约400平方米,据估算最大可制造出宽8、长30米、载重五六十吨的平底木船。虽然在使用不久后便遭废弃,但保存比较完好,说明早在南越国时期,船舶已具备较为成熟的入海条件,这也为越人进行水战提供了技术条件与物质基础。

除了提筒上大型海战的纹饰让我们得以管窥南越国时期的武备使用情况以外,铜镜上刻画的图案同样可见宫廷内持械竞技的身影。

铜镜是古代的照面工具。我国的铜镜始见于新石器时代晚期的齐家文化,距今约4000余年,以后在商、西周和春秋时都有零星发现,但数量不多。但到了战国时期,铜镜的数量激增,及至汉代,这种势头仍在持续。南越王墓出土铜镜达39面,种类之多、数量之众,在全国范围内亦属罕见。在众多铜镜之中,绘画铜镜共有4面,但出于文物保护的考虑,仅有一面做了去锈处理。这面铜镜直径达41厘米,是目前考古发现西汉最大的绘画铜镜(图19)。其镜背分为内外两个区间,内区绘卷云纹,外区绘人物。绘画所表现的内容是两人跨步弓腰作击剑表演,两侧各有几名贵妇人在旁观看,或是体现了南越国宫廷内以击剑为游戏的情形,其使用白色、青绿色两种颜料,绘画风格与长沙马王堆汉墓的帛画相似。

镜背的图案在一定程度上反映了当时的社会风俗,河南郑州等地出土的汉代画像砖也常见击剑的画面,汉代击剑比赛的盛行由此可见一斑。

结语

南越国立于秦末天下纷乱之际,历经世事更迭,至汉朝为武帝所灭。其得以雄踞岭南延续近百年之久,除了占据地理优势及采取“和辑百越”措施赢得越人拥戴以外,其军事实力亦不容小觑。南越王墓出土的数量繁多、类型丰富、做工精湛,且实战装备与礼仪用器兼具,尽管这些武备如今已退出历史舞台,但其仍为我们了解冷兵器时代的作战方式与技术发展提供了珍贵的实物依据,承载了南越国的尚武精神。

图19 绘画铜镜(局部)

注释:

① 《西汉南越王墓》考古报告记载为15件铁剑,但据笔者判断,其中4件是铍非剑。

② 【南朝】范晔《后汉书·舆服志下》,中华书局,1965年版。

③ 【汉】司马迁《史记·刺客列传》,中华书局,1982年版。

④ 十三经注疏整理委员会《礼记正义》,北京大学出版社,2000年版。

⑤ 十三经注疏整理委员会《春秋左传正义》,北京大学出版社,2000年版。

⑥ 十三经注疏整理委员会《周礼注疏》,北京大学出版社,2000年版。