苍梧秦王封国在南越国军事防御体系中的地位和意义探析

【摘要】本文依据历史文献中有关南越国苍梧秦王的相关事件记载,结合考古调查和发掘的广西桂东北地区秦汉时期古遗址分布状况,推断“漓水-桂江流域”和“富川江-贺江流域”为南越国时期所封“苍梧秦王”封国的核心区域。同时通过对长沙马王堆三号汉墓出土的《地形图》《驻军图》等资料内容的分析,结合苍梧秦王封国所在地域在南越国中的特殊地理位置,论述其在南越国军事防御体系中占有重要地位,是南越国整个北部军事防线的核心组成部分之一,是南越国国境安全的最根本军事保障。

【关键词】南越国;军事防御;北部防线;苍梧秦王封国;古遗址;古地图

【中图分类号】K878 【文献标识码】A

前言

秦始皇29年(公元前218年)派遣大军进攻岭南,揭开了秦统一岭南战争的大幕。至秦始皇33年(公元前214年)完成统一,以岭南之地设桂林、象、南海三郡。公元前208年,南海郡龙川令赵佗继任南海郡尉,乘中原战乱,即“移檄文告横浦、阳山、湟谿关”[1],绝秦新道自守。秦灭后,赵佗以南海郡为基础,发兵“击并桂林、象郡,自立南越武王。”[2]并于公元前204年建立南越国,至公元前111年(元鼎6年)被汉武帝派兵击灭,“自尉佗称王后,五世九十三岁而国亡”。[3]南越国的国境地理上北靠南岭,与长沙国相邻,南部濒临南海,西接夜郎诸西南夷,东连闽越,全盛时期疆域包括现今的广东全境、广西大部、福建西南一小部分和越南的中北部。特殊的地理位置决定南越国自立国之始就要统筹部署好本国的整体军事布局,建立独有的军事防御体系,才能实现“一州之主,可以立国”[4]的目的。而南越国的主要军事防线位于国境北部,大体上从现今广东的大庾岭向西经骑田岭到广西的萌渚岭、都庞岭至越城岭的所谓五岭以南,中间有部分区域跨越南岭,形成犬牙相入之势。这条北部防线根据山川河流走势自东向西可以分为三段:东段位于南越国东北部,以横浦关为中心的浈水流域;中段位于南越国正北方向,以阳山关为中心的连江、北江流域;西段位于南越国西北部,以苍梧秦王封国所在地的“漓江-桂江”和“富川江-贺江”为中心的桂东北地区。有关北部防线的中段和东段历来分析研究较多,而西段的研究总体偏少,本文从历史文献记载有关桂东北地区的军事活动、考古发现该区域的秦汉时期古遗址分布情况,结合长沙马王堆汉墓出土的《地形图》《驻军图》等资料进行分析,尝试论述苍梧秦王封国在南越国军事防御体系中的核心地位,是南越国国境安全的根本军事保障,有利于进一步加深对南越国军事防御体系的认识。

一、苍梧秦王封国在南越国中的地理位置及政治关系

二、南越国军事防御体系西北防线在秦汉时期军事活动中的作用

南越国的军事防线依据疆域四至所面临的不同军事力量采取不同的军事布防策略。总体上可归纳为“东防西控,北拒南抚”,形成北线重兵布防,东线次之,西线和南线相对为弱的整体格局。其中的西北防线是北部防线的重要组成部分,区域范围属于苍梧秦王封国,核心区即现今的桂东北地区。

此外,还有一条相对隐晦的历史信息也可以从侧面反映出桂东北地区的重要军事地位。《史记·南越列传》中记载赵佗建立南越国之后,汉朝吕后专政时期因“别异蛮夷”政策,赵佗趁机称“南越武帝”并发兵北上攻长沙国,取得“败数县而去”的战绩。随后,吕后派隆虑侯周灶、博阳侯陈濞击南越,但汉军“终不能逾岭”,两军进入相持对峙阶段。直至吕后去世,汉文帝登基后与南越王赵佗重修于好,双方才罢兵。但关于赵佗发兵击长沙国的进军路线以及汉越两军对峙的主要区域,文献史料均缺乏记载。然而,从秦统一岭南和汉武帝灭南越国时所采用的进军路线来看,两次都选择了湘桂走廊和临贺古道,说明这两个区域是通过南岭北上和南下最为便捷的通道,为历来兵家必争之地。而在1974年考古发掘长沙马王堆三号汉墓中出土的《驻军图》和《地形图》,描绘的正是汉初长沙国针对南越国在其南部边界所采取的军事兵力部署情况(下文另有详述),主要区域正是临贺古道以北的沱江流域,这些驻兵成功地阻隔了南越国军事北上的主要通道。这些都说明了赵佗北犯长沙国时的南越军队极有可能于此溯贺江而上,过富川江和大宁河,进入长沙国境。这条进军路线所经过的萌渚岭至骑田岭之间区域必然成为后期两军对峙的重要区域。

三、考古发现该地区与军事防御有关的秦汉时期古遗址与古地图

广西地区考古工作开始于20世纪30年代,其中,秦漢考古作为广西考古的重要组成部分,经过考古工作者近80多年的努力,尤其是1975年以后的系统调查、科学发掘,发现了一批古城址、古墓葬等古遗址,对广西地区秦汉史研究发挥了重要作用,成果斐然。由于岭南地区一般将南越国时期归入对应中原的西汉早期,鉴于汉武帝灭南越国后,在该区域继续设郡设县,纳入汉廷中央统一管理,很多古遗址之间具有较强的文化因素延续性,因此,本文主要考察广西秦~西汉中期的考古发现。南越国“苍梧秦王”封国的核心范围位于广西桂东北地区,主要由西江的两条主要支流“漓江-桂江”和“富川江-贺江”组成,根据已公布的考古调查、发掘资料,这两河流域发现的秦汉时期与军事防御相关主要古遗址如下。

(一)漓江-桂江流域

这一区域以漓江上游的灵渠为界,灵渠以北的“湘水流域”属于汉初长沙国境,以南为“漓江-桂江流域”属于南越国国境。灵渠为秦统一岭南时期修建,于公元前214年建成,沟通了湘水和漓水,成为秦兵进攻岭南的快捷通道和重要后勤补给转运线,为秦统一岭南发挥了重要的作用;秦时属桂林郡,秦亡,赵佗击并桂林、象郡后建立南越国,灵渠即被南越国所扼守,成为汉初南越国与长沙国国境分界线的重要节点。双方围绕灵渠为中心,分别在湘水和漓水间均建有城池关寨,派驻军队,互相对峙。

以灵渠为起点在南越国境内沿漓江南下至桂江流域,分别发现有秦城故址、严关、石马坪汉墓、银山岭古墓群等一些比较重要的秦汉时期的古遗址。其中,秦城故址位于现兴安县城西南20公里的大榕江与灵渠交汇的三角洲,包括了马家渡城址、七里圩城址和通济村城址。南宋周去非在《岭外代答》中曾描述:“湘水之南,灵渠之口,大融江与小融江之间,有遗堞存焉,名曰秦城”。[17]考古工作人员在20世纪80年代和90年代对此处进行了详细调查、勘探和局部发掘,发现其中马家渡城址年代为宋代或以后,不属于秦汉时期秦城故址范围。七里圩城址呈不规则长方形,城墙周长784米,残高2~3米,城墙先挖基槽再层层夯筑而成,且有二次加筑的痕迹,城外有宽约10~15米的护城壕。1996年,在城址东南角和北部基址一带进行了发掘,出土有绳纹板瓦、筒瓦、云纹瓦当、陶水管、方格纹和米字纹组合陶罐、瓮、盆等陶器陶片。发掘者推断“七里圩城址始建于西汉中期,东汉加筑,魏晋时候废弃,是一座军事性质的城池,可能为两汉时期始安县城”。[18]通济村城址东临灵渠,西靠大榕江,城址呈长方形,东北—西南向,长约880米,宽约410米。城墙为夯筑土墙,残高2~4米,底部宽6~8米,城外有护城壕迹象。“推测为南越国时期的军事城址-越城。”[19]严关,秦时修筑,后为南越国所有,位于兴安县西南八公里处的两山夹峙的狭道中,四周群山耸立,形势显要,为“楚粤咽喉”之地。严关与秦城故址互为依靠,扼守灵渠及漓江上游,“共同构筑成南越国西北边境的重要防线。”[20]此外,在距离秦城故址不远处的灵渠和大溶江之间的狭长丘陵低地中还发现有石马坪汉墓群,“年代跨度从西汉早期至东汉均有分布。”[21]或与南越国及两汉时期的秦城驻兵有联系。

漓江下游至桂江流域,暂时没有发现秦汉时期的古城址,但发现有重要的银山岭古墓群,古墓群位于桂江流域平乐县城东约40公里处的张家乡燕水村银山岭,地处古代跨五岭山脉都庞岭的重要通道——“湘桂走廊”东侧,1974年进行考古发掘共165座墓,原考古发掘报告判断为“战国时期墓葬110座”,[22]“西汉早期墓葬13座”,[23]后经比较研究,现大部分学者基本认同原定战国时期墓葬应属于西汉早期。张荣芳、黄淼章先生在《南越国史》一书中认为这批墓葬的墓主人为“秦始皇派来戍守五岭,与越杂处的秦军和当地越人”[24],后成为南越国戍守西北、防御中央汉王朝的重要“边防驻军”。

灵渠以北长沙国境内的湘水流域也发现有洮阳城址、建安城址、城子山城址和观阳城址等不少秦汉时期的古遗址。经考古调查、试掘和局部发掘,这些古城址除建安城址比较小,面积只有约1.5万平方米外,大多为面积3.5~6万平方米的规模;城址四周均有城墙,城外有护城壕,城内地势相对比较平坦;出土有绳纹筒瓦、板瓦、方格纹陶器等,基本可以确定洮阳城址为“秦汉时期的洮阳县城”[25],城子山城址为“西汉时期的零陵县城”[26],观阳城址为“秦汉时期观阳县城”[27],建安城址则属于“西汉时期的军事城堡”[28]。

秦汉时期边疆地区的城址,不仅是政治管理机构,也是重要的军事驻防重镇,因此这些古城址以及城址外古墓葬群的发现,说明南越国和长沙国都围绕以灵渠为重要节点,分别在“漓江-桂江”流域和“湘江流域”相互构筑城址关寨、派驻戍边军队,形成长期对峙态势。

(二)富川江-贺江流域

以都庞岭和萌渚岭为界,以北属于长沙国境内的沱江流域,1974年考古发掘的长沙马王堆三号墓出土的《地形图》和《驻军图》所描绘的区域就在此地;以南则为南越国境内的“富川江-贺江”流域,该流域通过考古调查、试掘和发掘等已经发现的秦汉时期的古遗址较多,主要包含古城址和古墓葬两类,其中以临贺故城、高屋背岭古墓群和金鐘1号墓以及高寨城址和高寨西汉墓群最为重要。

临贺故城址,位于贺州市贺街镇,由大鸭村城址和长利村城址组成。长利村城址呈方形,面积达10万平方米,四周有版筑城墙,墙外四周有河道遗迹,或为河道式护城壕,城内地势平坦,散布有大量的汉代陶片,“推测为苍梧秦王赵光的王城”。[29]大鸭村城址位于当地一个叫“旧肚县”的一块平地上,以西约500米为贺江和临水交汇处,城址呈长方形,面积约2.7万平方米,有夯筑城墙,城外有护城壕和贺江古河道,城址内散布有大量方格纹、三角纹陶片和绳纹瓦片,“推测为两汉时期的临贺县城”。[30]距离临贺故城不远,有属于“战国晚期至西汉早期”[31]的高屋背岭古墓群和“属于西汉早期后段,在岭南地区属南越国后期,墓主人身份当属于南越国侯王一级”[32]的贺县金钟1号汉墓。尤其是金钟1号汉墓经过考古发掘是一座带斜坡凸字形土坑竖穴木椁墓,出土大量具有西汉早期特点的陶器、铜器、铁器、车马器、玉器等,特别是出土一枚刻有“左夫人印”四字的龟纽玉印。这些文物表示以上两个墓葬群的主人与临贺故城的统治者或苍梧秦王以及其戍防军队应该有内在的联系。

高寨城址,位于贺州市铺门镇河东村。城址近方形,面积近3.6万平方米,城内散布大量方格纹陶片、饰粗绳纹的板瓦、筒瓦片、卷云纹瓦当等遗物,“推测为两汉时期的封阳县城”[33]。此外,在高寨城址南部约200米处,另有一个面积约3500平方米的小城,城内散布有较多的方格纹陶片等汉代遗物,“推测为当时的封阳县城的附城或军事城堡”[34]。同时,在高寨城址的河对岸有同时期的高寨西汉墓群,墓葬主人也应与高寨城址有关联。

通过以上分析,可以发现,桂东北地区秦汉之际的重要考古遗址均表现为沿“漓江—桂江”和“富川江—贺江”流域集中分布的特点,尤其是古城址更是紧紧围绕两条江河流域的险峻形势之地分布(详见图1),具有十分明显的军事城堡特征,凸显出南越国和长沙国两国沿国境边界线,依托山势,沿主要河流水系布置军事城址、城寨,互相对峙和防御的局面。

除了秦汉时期的古遗址外,考古工作者还发现与南越国北部边界线有间接关系的一些古地图类历史材料,可以从侧面反映南越国西北防线的军事活动。1974年,长沙马王堆三号墓发掘出土了著名的《地形图》和《驻军图》,根据发掘者的介绍,马王堆三号墓“墓葬年代为汉文帝十二年,即公元前168年,墓主是长沙国第二代轪侯利豨的兄弟”。[35]其时距离汉文帝罢长沙兵及南越王赵佗再次称臣的时间不过十来年,因此这两张古地图描绘的正是西汉早期长沙国南部的山川形势、县治布局、居民点分布和驻军兵力部署等情况,尤其是驻军兵力的部署所针对的正是南部的南越国。经谭其骧先生的考证,认为“《地形图》又应该称为《西汉初期长沙国深平防区图》”[36],根据《地形图》所绘内容的布局情况,特别是山川水文的清晰度,县治、城堡和居民点的分布紧密度等来看,地形图所表示的区域可以分为三个等级:第一等级为核心区,对应图中所示位于都庞岭和萌渚岭之间以九嶷山为中心,顺这一核心区域绘有一条河流,标识有“深水原”三个字,即为今天的沱江流域。第二等级为次区域,包含了三个分区,其一位于核心区以北至舂水流域,该区域属于地图最北端,远离南越国;其二位于核心区西南部,范围是都庞岭以西越城岭以东,包括现以湘水及其支流为主的洮阳县和观阳县区域,这一区域通过湘水和灵渠沟通,与南越国的漓水、海洋河流域交界;其三位于核心区东南部,范围是萌渚岭东南并跨越南岭到达桂阳郡桂阳县,内有主要河流洭水(今连江),也与南越国交界。第三等级为远区域,在图上显示超出长沙国南部国界的整个南方直到南海,属于南越王赵佗辖境,在北部靠近长沙国界限区在图上标识有“封中”二字,该区域绘有几条河流,张修桂先生研究认为那几条河流对应的是今天的“富川江、大宁河和贺江”。[37]图中“封中”二字的“封”所表示的是以“富川江、大宁河、贺江流域”为中心的贺州地区,也是南越国苍梧秦王封国的核心区;“中”所表示的是“连江至清远”区域。

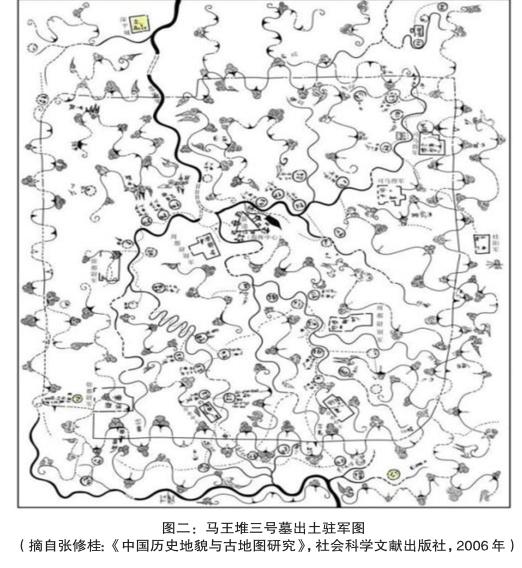

《驻军图》主要表现的是西汉早期长沙国南部位于现今湖南江华县沱水流域的码市盆地为中心周邊500里范围内的军事驻防情况,该区域直接面对的就是其南部的南越国,是长沙国针对南越国两国军事边防需要而长期实施的军事驻防布局图。图中突出表现的军事内容为用黑底套红勾框的方式表示驻防区指挥中心和九支驻扎部队,用红色沿四周山脊绘出防区界线。图中所标示的九支驻军,围绕驻防指挥中心,分别成东、南、西三面分布,东面最外防线是长沙国桂阳郡的地方部队“桂阳军”,主要防御经洭水(连江)从阳山关而来的南越国军队;东面第二道防线驻有两支长沙国的军队“司马得军”,起到策应“桂阳军”并拱卫驻防指挥中心的作用。南面第一道防线为三支汉朝中央军队“徐都尉军”,沿南部边界线自东向西排列驻防,防御从连山永丰河和贺州大宁河方向来的南越国军队;南面第二道防线驻有两支“周都尉别军”,也属于汉朝中央军队,主要是对南面第一道防线的三支“徐都尉军”起到策应支援以及拱卫驻防指挥中心的作用。西面驻扎有一支“徐都尉”军,防御的应该是从富川江方向而来的南越国军队(详见图2)。

从以上《地形图》以及《驻军图》的分析可以看出,虽然两图都是西汉早期长沙国在南部国界线针对南越国而绘的地形和军事驻防图,但驻扎军队的防御方向除了南越国南海郡北部连山永丰河和洭水(连江)流域外,还有另外一个更为重要的防御方向就是“富川江、大宁河-贺江流域”以及更为西边的“漓水-桂江”流域,而这也正是南越国所封苍梧秦王封国的最核心区域。 此外,从《驻军图》所标示的九支驻防军队来看,分布在正南方第一道防线的是三支“徐都尉军”驻军,第二道防线是两支“周都尉别军”;西面也是部署一支“徐都尉军”,均属汉朝中央部队;而布防在东面的“桂阳军”和“司马得军”属于长沙国下属桂阳郡或长沙国自己的地方部队,其战斗力、军事素养等均无法跟汉朝中央军相比。说明在对南越国的防御上,针对“富川江、大宁河-贺江”流域以及“漓江-桂江”流域,汉朝中央明显表现出更为重视和关注的意图,推断这个方向的南越国军队或许具有更强的战斗力和侵犯能力。这也从侧面反映了汉初高后期间,南越王赵佗发兵攻长沙国的进军路线极有可能就是由苍梧秦王国境溯贺江而上,经富川江、大宁河入侵长沙国,并“败数县而去”;致使文帝期间,在长沙国南部驻防军队时,仍然极为重视苍梧秦王方面的军事动向,特别采取了对这一区域的防范更甚于对南越国南海郡“洭水-连江”方向的军事驻防布局。

四、结语

综合以上分析,以“漓水-桂江”、“富川江-贺江”流域为核心的桂东北以及向东包含郁水中下游至今天肇庆封开的广大区域是南越国所封苍梧秦王封国所在地,应该是南越王赵佗在击并桂林、象郡建立南越国后,析秦桂林郡的东北部所置。苍梧秦王在与长沙国国境交界一线,依山形水势构筑城关,派驻军队,组成南越国西北边境的重要军事防线,扼守南越国西北部与长沙国的两条主要通道——“湘桂走廊”和“临贺古道”;同时,在“漓水-桂江”和“富川江-贺江”流域,根据险峻的河流地势,层层构筑城堡、水寨,驻扎军队,共同组成东西连横、南北纵深的综合防御体系,对于保护南越国西北部乃至整个西江流域,维护西部安定起着极为重要的作用。苍梧秦王封国的地理位置特殊,其军事驻防布局与南越国首郡南海郡在“浈水、洭水-北江流域”所布置的军事防线异曲同工,东西互为椅角,相互呼应,达到联防联控的效果,是南越国整个北部军事防线的两个核心组成部分,地位和作用同等重要,是南越国国境安全最根本的军事保障。

参考文献:

[1][2][3][4][5][6][7][12][14][15][16](汉)司马迁.史记·南越列传(中华书局标点本)[M],北京:中华书局,1982.

[8](汉)班固.汉书·西南夷两粤朝鲜传[M].北京:团结出版社,2002.

[9](汉)班固.汉书·武帝纪[M].北京:团结出版社,2002.

[10](汉)班固.汉书·地理志下[M].北京:团结出版社,2002.

[11](北朝)郦道元著,陈桥驿注.水经注(卷37引《交州外域记》)[M].北京:中华书局,2009.

[13](汉)刘安著,何宁注释.淮南子集释(卷18·人间训)[M].北京:中华书局,1998.

[17](南宋)周去非著,杨武泉校注.岭外代答校注[M].北京:中华书局,2012.

[18]李珍彭,长林彭,鹏程.广西兴安县秦城七里圩王城城址的勘探发掘[J].考古,1998.

[19][20]李珍.兴安秦城遗址的考古发现与研究[A].广西考古文集[C].北京:文物出版社,2004.

[21]广西壮族自治区,兴安县博物馆.興安石马坪汉墓[A].广西考古文集[C].北京:文物出版社,2004.

[22]蒋廷瑜,韦仁义.平乐银山岭战国墓[J].考古学报,1978(2).

[23]蒋廷瑜.平乐银山岭汉墓[J].考古学报,1978(4).

[24]张荣芳,黄淼章(著).南越国史[M].广州:广东人民出版社,2008.

[25][27][28][30][33] 李珍,蓝日勇.秦汉时期桂东北地区的交通开发与城市建设[J].广西民族研究,2001(4).

[26]李珍.汉代零陵县治考[J].广西民族研究,2004(2).

[29][34]熊昭明.广西的汉代城址与初步认识[A].汉长安城考古与汉文化—纪念长安城考古五十周年国际学术研讨会论文集[C].北京:科学出版社,2008.

[31]广西壮族自治区文物工作队,贺州市博物馆.贺州市高屋背岭古墓群勘探与发掘[A].广西考古文集[C].北京:文物出版社,2004.

[32]蓝日勇,覃义生,覃光荣.广西贺县金钟一号汉墓[J].考古,1986(3).

[35]湖南省博物馆,湖南省文物考古研究所.长沙马王堆二、三号汉墓第一卷田野考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2004.

[36]谭其骧.二千一百年前的一幅地图[A]马王堆汉墓研究[C].长沙:湖南人民出版社,1979.

[37]张修桂.中国历史地貌与古地图[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

作者简介:温敬伟,男,汉族,广东鹤山,本科,南越王宫博物馆,文博馆员,研究方向:秦汉考古研究与文物保护。