灭族式的黑死病推进了文明,但希望它永远不再出现

鲍鲍

“任何一种病因不明、医治无效的重疾,都充斥着意义。首先,内心最深处所恐惧的各种东西全都与疾病画上了等号。疾病本身变成了隐喻。其次,借疾病之名,这种恐惧被移植到其他事物上。”

——苏珊·桑塔格《作为隐喻的疾病》

在1347年10月,或者是更早一些,几艘满载珍贵货物的商船停在了欧洲南部的一个港口,码头上的人等着卸载这些历时至少半年才运达的货物。

此时,船上的情况不容乐观,水手们不明原因地突发疾病,死状凄惨,脖子和腹股沟处的淋巴都长了巨大脓胞,尸体溃烂发黑,干瘪坏死,剩下的活人也大多处在濒死的边缘。人们意识到这是不详之兆,官员们决定严禁水手下船,他们必须被隔离40天。

可怕的是,一群黑老鼠跟着水手登上了返程欧洲的商船漂洋过海,任何关卡对它们来说都形同虚设,它们顺着甲板来到了这片新大陆,也把传染病带入欧洲。这个传染病就是日后令人闻风丧胆的黑死病。

当时欧洲的城市人口密集,但公共卫生极差。大街上到处是污水和丢弃的内脏,混着泥土,臭气熏天。这种肮脏是老鼠的天堂,它们四处流窜,数量日益壮大。黒鼠死后,身上的跳蚤因为饥饿四散而逃,寻找新的食物,它们跑到人身上吸血,致病菌借此机会进入人的身体。于是,有些当地居民开始产生与商船水手类似的症状,三五天内就会死亡。

病人的呼吸和唾液里的病原体通过飞沫传给照看他的家人,家里出现了新的病人,而且咳嗽不止、呼吸困难、死亡更为迅速,可能一两天就奄奄一息。越来越多的死者出现,他们死后身体发黑发紫,就像被死神的黑暗浸染过。 刚开始,人们以为黑死病的肆虐是上帝的惩罚和死神的降临,不断地祷告、举行虔诚的仪式。因为教会不能使黑死病退散,他们不再相信教会神权的真实性与权威性,迷恋起鞭笞的苦修以赎罪,最后却发现依然毫无作用。

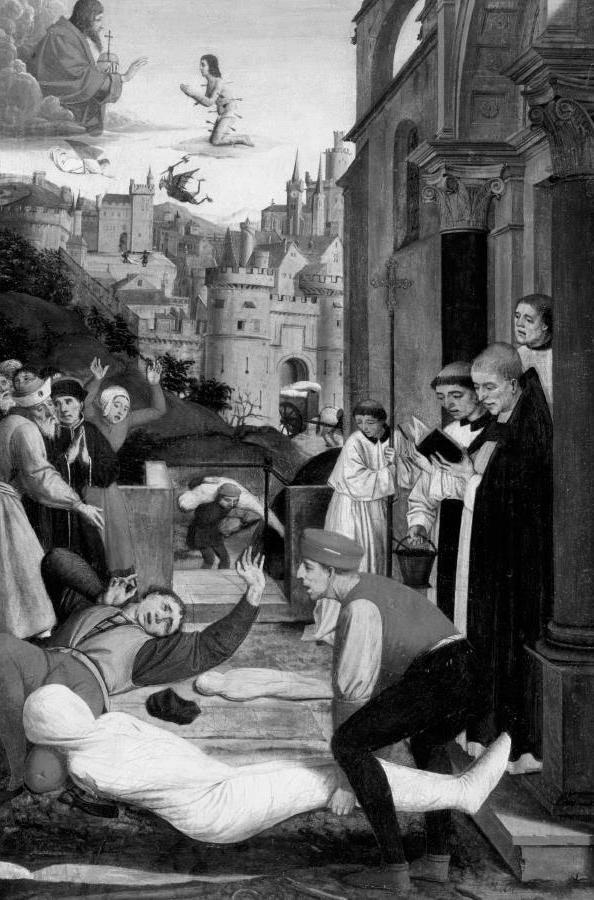

人们向圣塞巴斯蒂安(St. Sebastian)的画像和祭坛虔诚祷告,因为在圣徒受难记中记载,在塞巴斯蒂安的祈祷下,一名狱卒妻子的失语症奇迹般地好了;一名执政官在完成塞巴斯蒂安的嘱咐之后,多年的顽疾不药而愈。在后来的《伦巴第人史》中,则记载了供奉圣塞巴斯蒂安的祭坛后,680年的帕维亚瘟疫立即消失的传说。类似的传说在13-14世纪流传甚广,人们祈祷塞巴斯蒂安的治愈能力能再次施恩人间。

黑死病具有极强的传染性,当时低下的医术也不能拯救病患,被请去的医生多被感染,相继发病死亡。为了减少就诊时感染的的机会,他们全身包裹浸过油蜡的粗麻布,戴上了只露出眼睛的面罩。面罩上有长长的尖嘴,里面塞买了药草,人们认为这样可以过滤病人污染的空气。这些防护并不能完全隔绝感染,医生还是越来越少,很多人因为畏惧也不愿出诊,人们出高价寻找医生治疗病人,一些乌合之众看到了赚钱机会,充当起“鸟嘴医生”。他们不知道如何治疗,却充满仪式感地拿着小棍站在远处指导病人如何自我救治。 不论面罩背后的医者是真是假,结果都一样——病人很快死亡。在人们的心中,“鸟嘴医生”的形象逐渐从治病救人的代名词变成了死神来临的先兆。

人们越来越无力,只能用最为绝情的方式阻止更多人感染,一旦发现病患,就会有人立即将整个家庭围起来,限制外出。病人及其所有家族成员的生命进入倒计时,短则几日,长也不过十来天。当这个家族的所有人都孤独无望地死去,才会有人来清理这些恐怖的尸体,把他们丢到外面的尸坑。随着死亡人数的增多,人们麻木地将死去的家人抛至门外,等待清晨到来的尸体慈善会把他们抬到城外。

在传染病面前,人没有三六九等,无论你是国王王后,还是平民奴隶,亦或是教皇与主教,都会死亡。秩序已然混乱,法官拒绝到濒死的病人面前立遗嘱,牧师拒绝来听病人忏悔,父母丢弃患病子女,孩子逃离卧床的父母,这些都司空见惯。权贵可以驾着车马逃亡,但大多只是把黑死病传播到另一个地方,掀起一股瘟疫的新风浪,自己却未必能逃出生天。

在欧洲的文献中,人们称黑死病杀死了三分之一的人口,据说是根据《启示录》推断的。没有人能说清它到底杀死了所少人,绝大多数的记录和文献都是黑死病过后的几年到几百年间写的,近代的人口学家普遍认为当时世界大约有7500万人死于这次世纪大瘟疫,其中,在1348-1350年间,从地中海席卷整个欧洲的黑死病,致使大约2500万人死亡。

黑死病又是如何结束的呢?

因为人大量的死亡,太多的城市和村庄荒无人烟,感染者还没走到下一个有活人的地方,就已经死在路上,传染的途径断了。“死神”放弃穷追不舍,只是因为黑死病“饿死”了自己。 此后,黑死病并没有彻底消失,时常隔个几年或几十年就汹涌而来。直到17世纪,仍然有黑死病大爆发的记录。

面对瘟疫这样的天灾,人类是多么无力,无力到从完全相信上帝到放弃相信上帝,转而寻找末日的狂欢,就像薄伽丘《十日谈》里那样无所畏惧的狂欢,这不过就是我们那句“谁也不知道明天和意外哪个先到”的升级版。更何况,瘟疫之后,还有饥荒、贫穷和绝望等待着繁华落尽的城市与村庄,这是另一个长久的凄凉。

然而,生命个体的脆弱掩盖不了人类的顽强生命力。他们重新燃起希望,用了150年甚至更久來复苏文明,欧洲的文艺复兴走入最辉煌的时代。他们不再那么笃信教会的神圣,更愿意相信人性的光辉。教会独大的状态土崩瓦解,以资产阶级为主的新兴贵族走上历史的舞台。

对欧洲来说,焕然一新的时代是巨大的进步,巩固了文艺复兴的诸多成就,奠定了现代西方文明的基础,但欧洲1/3的无辜生命再也无法挽回。这是卫生环境混乱肮脏、医疗水平低下的时代里,人类不得不付出的代价。欧洲的医者从中得到了教训,不断积累着经验,在懵懂中前行,18世纪发现“种痘”可以免疫相当于绝症的天花,20世纪人类发明出了抗生素对抗细菌。 现在,优秀的城市规划已经为我们提供了从清洁水源到污水处理的完整循环系统,城市不再肮脏;医疗体系越来越完善,研究者可以在短时间内就识别出瘟疫来自细菌还是病毒,测出基因序列,它们不再是虚无的“死神”,而是存在的实体。我们认识了许多传染病,希望它们不再侵袭人类。但是,新的传染病依然会造访人间,唯愿此时无辜病患少一些, 再少一些。

参考:

世界之末日——黑死病,汤政 译,选自A Distant Mirror,Barbara tuchman著

浅谈黑死病与欧洲文艺复兴运动的关系,潘树林,《社科纵横》 2011年10月

黑死病前后的圣塞巴斯蒂安题材图像研究,陈立勤