静默与生机

草白

1、默如雷霆

纵观整个中国绘画史,南宋画僧牧溪为籍籍无名者。其生平事略之记载,散落在各文献史料中,不过寥寥数十字、百余字,又语焉不详,讹传者居多。其画作不是散佚了,便是流布于海外,其中日本居多,且赝品不在少数。牧溪与那些水墨画家都不同,不仅因身份、境遇的差异,更在于其画作内部所焕发出的幽远、静谧的气息。

牧溪是蜀人,年轻时求过功名,曾受同乡画家文同的影响;后蒙古军由陕西破蜀北,牧溪离蜀入浙,至杭州入径山寺,从无准师范佛鉴禅师。作为僧人的牧溪,喜画龙虎、猿鹤、禽鸟、山水、树石、人物。多用蔗渣草结,随意点墨而成,意思简当,不费妆缀。后人评之“粗恶无古法,诚非雅玩,可供僧房道舍,以助清幽耳。”更高一点的评价来自吴大素的《松斋梅谱》,“松竹梅兰,不具形似,荷芦鹭雁,俱有高致”。其余,便再也寻不出更深入、更准确的评述了。

诚然,牧溪的画并非雅玩,它不入文人士大夫的案头装饰,也成不了消遣赏玩之品。作为水墨画,它不致力于传统绘画中笔墨气韵、诗意美感之营造,甚至表现出一种强烈的“非画”性,不是单一的安静、幽远、深邃,也非全然协调的物我两忘、天人合一;干脆,它表现的是变形、夸张和怪诞,也是弥散、拒斥和破坏,是瞬间光照,也是本质顿现。牧溪是将作画视为修业开悟的道场,并幻想寻到最终的解脱之道。

可以说,牧溪的画作是直觉、顿悟和灵性迸发的产物。它无所师承,不讲来历,没有归属,自然不能被纳入荆关董巨、赵孟頫、“元四家”、“吴门四家”以及“四王”这个一体化、超稳定发展的绘画体系中。但牧溪是以破坏的精神去接近和把握传统绘画的内核,并由此形成自己的核心。

“万物自生听,大空恒寂寥”——这是韦应物的诗。

“性印朗月,身同太虚”——山水处于流动之中,没有定在。这是画家倪瓒对“逸气”的理解。

“空林一叶飞,秋色横天地”——八大山人从世界的观照者,返回世界本身,回到山是山,水是水,长空不碍白云飞的境界中。

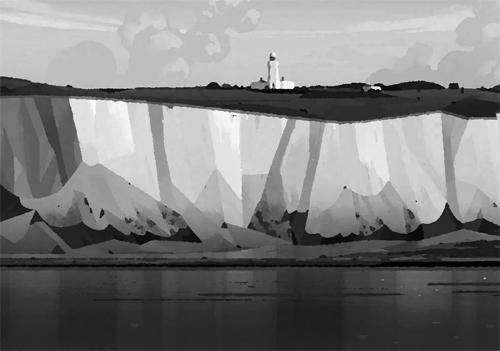

所有这些,人在天地万物中出乎本然、归于应然的反应,都在幽寂、空灵、飘渺、深邃等美学观的笼罩之下。它们舒缓、协调,张弛有度,动静相宜,充满洁净的美感。一个完整而自足的世界。但牧溪不同。牧溪的画作不是美与幽寂的歌吟,而是对力与静默的表达。在《潇湘八景图》里,他直接面对这个世界,面对村落、烟岚、湖面、树影、归帆,——它们是他当下感受的直接凝聚,带给他灵魂的颤动,精神上的振荡与共鸣。于是,看似淡远、空濛、安静至空无一物的《潇湘八景图》,却给人一种静默中的战栗感。好似音乐在无声处流荡,曲调委婉地下行,节奏出现跌宕和变化,甚至显示出某种受压抑的迹象。

这是一片不循古法的“枯淡山野”。时空浩淼,万物聚散,一切都归于静默而深湛的艺术的世界里。在物像的形上,牧溪做了最大程度的概括、简略和虚化。他凭借艺术家的直觉,以纯墨捕捉心灵的瞬间感悟,不致力于具象形体的描摹,也无骨法用笔的痕迹,极简之笔法的运用,——但简于象而不简于意,甚至因概括与虚化,使得那物象背后所隐藏的一切,获得了极大的生长空间。那是来自静默的力量。孤独的灵魂面对广无所极的世界,深情追索,排除万难,表现出与宇宙、生命共有的沉默之情,一种超越心灵的获致。

牧溪画作中的静,是极动之后的极静,是来自灵魂终极处的静谧与神秘,不是干枯和萧索,更不是古井无波、心如止水。

中国传统文艺的批评标准,向来“雅”字当先。雅正、唯美、雅致、绝俗是其不二标准。这些雅、唯美和绝俗可以在顾恺之的《洛神赋图》、倪云林的《容膝斋图》中找到美好的印证,但魏晋时期,佯狂的阮籍及纵酒的刘伶们之痛苦,又当如何表现?

牧溪身上,也有与竹林七贤相似的性情和血性。牧溪因语造伤奸相贾似道,遭其追杀,四处躲避,贾死后,才复出。

某种程度上,牧溪的画,也是以反叛的精神去接近和把握传统绘画的内核,是其审美人格的一貫体现。这是关乎“力”的艺术。淡远、静默的画面中,造型随墨迹漫漶无边,逐渐融化到无边的云雾之中。树影横斜,模糊而散乱,好似有大风作无止尽的吹拂,又似在暗示着审美主体所受的曲折、压抑与苦痛。

但表面看来,一切都虚静而缄默。

由此联想到日人所推崇的枯山水造型景观,以沙石表面的纹路来表现水之流动,以叠放有致的石组象征密林和山峦,所有这些不仅关乎艺术中的留白,还有暗示与想象,以及背后的美学旨归。后来,牧溪画作传入日本,被尊为“国宝”,影响了日人审美,应该不是偶然。

譬如,日本美术史家矢代幸雄在《日本美术的特质》中写道:“牧溪绘画高迈洒脱的玄境,为日本画家向往而又难以企及。学习牧溪的日本画家……逐渐地在‘绘画化中包含了洁净、沉默的气韵。这一新的思潮,对容易迷恋于放纵绚烂趣味的绘画样式,提供了严格的反省契机。”

这里,矢代幸雄提到“洁净”“沉默”“反省”等词语,这也是牧溪作为艺术家所建立的私人坐标,但他的“洁净”和“沉默”很容易被视为粗恶无笔法。在伦勃朗的时代,时人评论其后期画作笔触粗糙,难以忍受,英国诗人埃尔森却如此说,“其笔画尽了微妙的本分,粗糙被设计用来掩藏其艺术”,这是埃尔森之于伦勃朗的“看见”。但不是谁都能拥有这样的“看见”。或许,一个人所能获知的外在事物的深度和内涵,与他内在的自省能力成正比。如此,当面对牧溪画作,任何判断或结论大概只有经过无休止的追求,才能获得逼近存在实相的可能。毕竟,所有人都只能以自身方式去赶赴真理的邀约,在此之前,只能是一次次漫长的试图接近的尝试。

2、氤氲之气

牧溪热衷于对云烟、雾霭、水汽、树影等不聚形事物作宛如实体事物之描绘。那些山石、树木、屋舍并不遵循古老的皴擦法及传统的笔墨之法,而是呈现为烟云水雾的空濛、混沌之态。隐约的模糊的形,好似被水汽一再浸润、濡湿之后的模样。尤其是《潇湘八景图》,整个一水汽氤氲、飘渺恍惚的幻影世界。传统绘画所讲究的笔墨之法,重点在于“水法”之协调运用,因为“墨法在用水,以墨为形,以水为气,气行,形乃活矣”,但牧溪并不采取传统绘画之道,也不致力于在画面中传递枯湿浓淡、点线疏密之间的分寸与法度,而是另有一种分寸和法度,——那就是通过默契神会,静心领略艺术品之于心灵世界的启示。

这让我想起美国画家马克·罗斯科,在那些暗沉的色块与色块之间,隐藏着生命内部的拒斥与融合,生发与聚散,呼唤与共鸣。这些色块和造型语言尽管给人“抽象”之感,但绝非毫无意义的色块组合,更非故弄玄虚。它是一个虚空流荡、层叠不止、生机勃发的自在世界。

从这个意义上说,牧溪更像是一名哲学家。禅宗注重“顿悟成佛”,讲究“简单”和“趋于直接”,牧溪在画面上的一再隐藏及不断删减,大概也是由此而来的吧。

北宋文学家苏轼画过《枯木怪石图》,也画过《潇湘竹石图》,他所画之树为枯木,所画之石为怪石。对于水,苏轼却主张随物赋形,强调对客观他物的借用。牧溪画作里也有水,《潇湘八景图》干脆就是八幅与水有关的图,但牧溪没有对水进行精确、细致的描摹。与牧溪同时期的画家马远,却是一名画水的高手。他的《水图》多以淡墨顺锋勾勒水纹,线条华丽、灵动、舒展,甚至给人波诡云谲之感。而在《潇湘八景图》里,与其说,牧溪画的是水,不如说画的是水汽氤氲之态。没有实际的水面、水波和水流,以及涌动的与水有关的线条,只有想象与暗示中的水通过树影、帆影以及微茫的远山的轮廓,给人一种随云烟飘荡的恍惚感。这里的水,已经成弥漫、氤氲的水汽了。

所以,牧溪所画的是云雾飘渺、弥漫惝恍的水汽,静默、冷寂、孤绝,难以形容和把握,就像画家所置身的现实,——但它又随时可能显露出光风霁月之景,开阔、澄明之境。相比于滔滔的、流动的水,那氤氲之气似乎给人混沌、凝定和迟滞之感,但它却是飘忽的,移动的,时刻处于变灭之中。

在这云烟变灭之中,世界却浑然一体,前前灭尽,后后新起,生灭无间。此中,各类声响隐约可闻,晚钟、流水、棹歌,以及舟楫的輕摇晃动。还有物影之晃动,光之映照。晨起之光,夕暮的余晖,从云缝间渗漏出的日光。因为那些光,密林深山也变得澄澈、透亮起来。好似一个人待在黎明幽暗的房间里,等待着天色由完全的冥暗缓缓消退下去,逐渐变白的山头,清晨的河面微光荡漾,草尖上露珠闪烁,一个透明、敞亮的世界由此打开。

牧溪惯以淡墨晕染出远山微影,再以浓墨点出近处参差迷离之林木、村舍,初看漫漶不清,细视却有恍然入梦之感。如此,烟云飘渺,山色空濛,给人僧侣悟禅般的观感。

牧溪的山水画,淡到看不见山水,看不见山水中的人,将草木景物统统送往一个如影绰绰的世界,让人想起塔可夫斯基的电影。梦幻般的镜头,迷离恍惚的场景,城市、荒野、街道、房屋、人的脸,统统看不清楚,怎么也看不清楚,好像有什么东西始终如影随形,不给人看清的机会。

神秘、空灵、闪烁,也是一个茫然、无住的世界。

3、阴翳与光亮

作为一名禅宗僧人,牧溪画过一些禅画,比如《布袋图》《蚬子和尚图》《五祖荷锄图》等,它们以寥寥数笔勾勒人物形象,笔墨率性、洒脱,颇得梁楷《泼墨仙人图》及《李白行吟图》的简笔神韵,但真正让我感兴趣的是他的《观音图》(绢本,墨笔)以及《罗汉图》(绢本,墨笔)。它们笔墨浑厚,风格肃穆,严谨却不失法度,有一种永久纯粹的范式。来自神性世界的观音和罗汉,却带着近乎凡人的表情于荒野山地,盘坐不动,深思默想。

《观音图》中,白衣观音端坐于濒水的山崖蒲团之上,表情镇定,心无旁骛,几乎至岿然不动的境地。晕染的草木岩石,深暗背景中忽然出现的一袭白衣,整个画面给人幽深、澄明之感。再观《罗汉图》,却暗自心惊。在默如深渊的山野里,一闭目长者,素布自额间披覆于全身,脸颊消瘦,神色微苦,结跏趺坐在崖岩草木间,作静修之态。罗汉面容镇静,身后却有巨蟒缠绕,张口伸舌,自后盘旋至其膝上。对此,罗汉依然表情肃静,不为所动,好似进入无物无我之境。荒寂空无的山林里,一人一蛇,一静一动,眼目相接。一场精神对峙正在进行中。

它们是禅机画,暗示着参禅、悟禅和解悟之道,但更重要的是,这些画面给人一种超越宗教仪式的感动。

达摩终日面壁,盘膝静坐,飞鸟在其肩上筑巢而不知,对面石上刻下其影而不觉。——这就是著名的“达摩面壁”的故事,与画面中罗汉的故事有相通之处。

这些《观音图》和《罗汉图》,就是牧溪本人以绘画的形式所证得的“阿罗汉果”。荒凉山野代替了壮丽恢弘的曼陀罗道场,静修悟道者由高高在上的神换作俗世中人。丛林阴翳,弥漫着幽深、沉郁的气息。画家以荒寒、凝重的笔触来渲染山岩乱石,那些空白则以或深或浅的墨色晕染,使其成为一个有机的整体。所有这些既是罗汉和观音们的道场,也是他们所要超越的迷障。

这些既可作禅画解,又超脱于禅画本身。

牧溪在画龙虎图时,也是落墨粗重,与《潇湘八景图》的风格判若两人。轻盈是一种梦幻的创境,那是禅宗和牧溪所奉行的。而晦暗与凝重无疑是另一种,牧溪向来以开放的精神去把握生命和绘画的本质。

想起很久以前读过的一本书,谷崎润一郎的《阴翳礼赞》。日人在审美上,向来反感清晰、闪光、一览无余。深幽的居室,微微透光的纸窗、纸拉门,摇曳的烛光或昏暗的灯,木质的地板和家具,阴翳深沉的锡器餐具,以及碗钵内赤褐的汤汁,空气是凝重的静止的,所有这一切无不笼罩在一种幽美、阴翳的气氛之中。

——这样的空间不单由物堆积而成。那些朦胧而暗淡的光,那些弥散在物与物之间的暗影,更像是来自精神世界的阴影,似在诉说着无法言说的迷障与苦闷。

这样的居室,必然要有“空”的一面,只有“空”才能凝聚和容纳更多。包括让朦胧薄暗的光线斜射进来,包括岁月流逝使得器物表面所添加的尘埃与污垢,包括清理和洁净过程中所出现的对峙、和解,以及最终的融为一体。

牧溪的画作中似乎记录着那种堆积、重生以及无言的沟通。

一般认为,沟通必须包含着某种意义的语言交换,但在特殊境遇里,似乎什么都不需要。有时候,当我们置身于某处暗淡的光线里,似乎更能看清这个世界,看清那些事物的来路和去向。

4、六柿图

这个世上的观看者大致可分为两种,一种是看过《六柿图》的,另一种是并没有。在那些观看者中间,此图引发了长久而激烈的共鸣。对《六柿图》的描述和解读从未停止过,但《六柿图》依然是个谜,依然是不可描述和解读的。在现存的牧溪的遗作中,除了这六枚柿子,他没画过别的柿子,也不曾有与《六柿图》相似的画作存世。

在浩淼的宇宙,无边的虚空中,这六个简笔的柿子,可以说是横空出世。此前,没有人敢这样画柿子。此后也不会有。《六柿图》是古代绘画文明高度成熟的结晶,更是文明和艺术家共同成就的佳酿。

《六柿图》通常被当作简素、玄妙的禅画来解读。所谓禅画,它表达的是禅悟体验,如前所述,“诚非雅玩,仅可僧房道舍,以助清幽耳”。美术史上,禅画以山水自然果蔬、公案故事为题材来寓示禅机,牧溪画的却是柿子。显然,《六柿图》诞生于僧舍禅房,表现出某种灵机与禅意,但它远远超出了“禅画”的范畴。

作为一幅水墨画,它不以传统的水墨语言取胜,甚至是与此相违背的。它不重外形和水墨技巧的表现,设色和距离感与宋画传统也不契合。《六柿图》不是某种单一的类型可囊括。甚至,《六柿图》不像是一幅画,它的出现是对传统绘画体系的反对。那些由虚幻的墨色凝聚而成的柿子,并非现实中的柿子,但有一种奇异的感觉,除了这六枚柿子,似乎再没有别物能将人带入那种冥想的境地。

《六柿图》独一无二,它拒绝归类,自成一类。六枚柿子的摆放,看似随机,却富有禅意。不同墨色的柿子,成熟度不一,浓淡深浅也不一。方形的圆,或偏圆形的方,从方到圆的演绎,也是不同生命状态的变奏。

禅宗研究者铃木大拙把禅对否定的运用形容为“为求佛而弃佛”,并认为这是悟禅的唯一道路。可以说,《六柿图》也是通过对传统绘画的反对,最终成为中国水墨画的集大成者。

从这六枚柿子中,我们既可看见风月、山水、禅理、人心,看见万物的共相,以及空相,还可看见安静、完满和自足。烟云生灭,人世聚散。在时间流逝中,这六枚柿子已成为永恒和常在的相。

就像这世上有“原小说”这样的东西,《六柿图》好比是一幅“原画”。当然,它的关注点不在柿子的形与色上,这是一幅关于这些柿子如何被创作出来的画,它记录的是灵魂的冥想及欢会神契。

——《六柿图》展示了时间的演变,或者说佛理的演变过程。以墨色之深浅浓淡来表现柿子之生长及衰变。不仅指柿子,可由柿子推及至万物。这是《六柿图》的现代性。这是一幅现代绘画,它的内核是模糊的,甚至是矛盾的,它呈现的不是“一”,而是“多”,尽管它的空间语言仍然是一维的。

——《六柿图》是关于“色”与“空”的艺术,也是关于“存在”的艺术。它呈现的是一个否定、驳斥、自省,最终又融合一体的过程。人在六枚柿子中获得体悟和归宿,同归于寂。

——《六柿图》给人一种“太古”感,就像水墨画中的山水。它似乎没有山水画的空间感,但那六枚柿子自身的排列及重组就是一个独立的空间。它淡逸、简朴,有一种自觉为之的古拙之气。

《六柿图》完成六百多年之后,有一个叫莫兰迪的意大利画家开始画那些瓶瓶罐罐。那些沾染尘埃的瓶瓶罐罐,瓶身色调不一,高低宽窄不一,它们在经历错位、重叠和渗透之后,在历尽矛盾和对峙之后,呈现出一种永恒感和宗教感。

无论是莫兰迪,还是牧溪,他们都以静物来体验人类永恒的情感,以及对情感的超脫。他们都感到了光的存在,那是一些微弱的、被遮蔽的光线,它们来自艺术家自身的证悟。

与《六柿图》劈面相逢的日子,我想起很久以前的人,那些从微茫的亮光中走来的人,佛陀、耶稣、孔子、苏格拉底,——这些模糊而遥远的名字,曾在我心里激起回响,后又被淡忘了,那些人似乎可以在任何时代、任何境遇里出现,但佛陀、耶稣、孔子、苏格拉底终究只现身于他们所在的时代。

《六柿图》是超越于时间的绘画,就像佛陀、耶稣、孔子、苏格拉底等人终将超越所属的种族和人群,他们的从容,对人类痛苦的忍受,以及对苦难的救赎,使得他们最终超越时间和生死。

——《六柿图》是至简的墨象,是灵魂的涅槃之作。

5、光与生机

关于画僧牧溪本人,连生卒年月都不尽详,自然不可能留下可供挖掘的生平史料。唯一可追溯其踪影的是那些模糊、静谧的画作。他将想要诉说的一切藏匿在烟云变灭的山水图卷里,留在《六柿图》晕染、变幻的墨色中。

那是一些静默的的作品,充满着缭绕的云雾与漫溢的水汽,是短暂而又变幻无穷的影子,也是一个生命体变动不居的自我以及自我的幻影。

——说到底,所有能够以字词或笔墨线条等形式轻易道出的内容,都有其不确切之处。某种程度上,人们能够感知它,但很快就会忘了它。

我真正感兴趣的是牧溪如何走上并最终抵达涅槃之路。

佛陀的经验是通过顿悟抵达涅槃之境。沉默在佛陀的生活中起着至关重要的作用。对众人渴求回答的问题,他总是不置可否,甚至闭口不谈。在佛陀的世界里,沉默是美德。

而在耶稣看来,“世界是一座桥梁;走过去,不要在上面建造房屋”。唯一重要的是爱,来自邻人之爱。不用说,耶稣为人们如何摆脱生活中的恐惧树立了榜样。

当轮到苏格拉底时,一切都变得暧昧不清。人们并不认识真正的苏格拉底,有多少个信徒就有多少个苏格拉底,而在这些与苏格拉底有关的形象中,没有一个是正确无误的,但苏格拉底到底不是幻影。

牧溪在圆寂前曾手书一曲《渔父词》。生命宛如寒潭雁迹,雁去而潭不留影,当一切烟消云散时,牧溪追求的是“梅花雪月交光处”的纯白之色、澄明之境。绘画史上,有人为追逐自然万物稍纵即逝之美而作画,有人借山水笔墨只为抒泄内心之忧愤,有人涂涂画画不过为了反击内心空无的威胁,而在牧溪那里,一切都是为了最终的忘却。

“而今忘却来时路。江山暮,天涯目送飞鸿去。”

梅花、雪月辉映处,是生命之光交汇之地,亦是佛经世界里本来的光明与增上的光明相遇之时。那是一处澄明、洁净、无我之地。我想起昏暗山野里白衣观音身上沐浴的幽光,还想起《潇湘八景图》中虚空流荡的光芒。抟实成虚,蹈光摄影。世相亦如梦幻泡影。——这是中国古代水墨画家的人生观和审美观,同时也属于禅宗僧侣。

“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”,这是禅宗经典《金刚经》里的一句话。

苏格拉底认为只有当悲哀消失时,灵魂才能通向伟大的安宁处;真正的生活不是走向死亡,而是走向善。苏格拉底通过对无知的研究及对灵魂的勇敢袒露来获得信仰之道。

而牧溪所孜孜以求的是澄澈明净,是物我两忘,更是无我之境。

《渔父词》可看作牧溪的涅槃之曲。“一笑寥寥空万古”,当生命走向最终的圆融和完满之时,牧溪忆起佛陀的教诲。般若观照,妄念俱灭。就如那六枚空灵简淡、虚空流转的柿子。

柿子为扁圆或圆锥形,悬在枝上时,有一种生涩、伶仃之美。熟极、坠落后,便有橙色、甜美的汁液流出。而晾干后的柿饼更为甘甜,分明属于冬日梦境里的况味。

《六柿图》是美与时间的馈赠,它以物质内部的循环、流转、变幻,展示了生命中转瞬即逝的生机。

它是生机,也是专注纯粹、静默无语。

——至此,絮叨着,说了这许多,当面对牧溪的画作,依然是梦境,依然是谜。