从汉画像石“鸟”图像到“铜奔马”的时空隐喻

——以跨文化视域下“物像倒置表现”的视觉诠释为逻辑起点*

马凯臻 江苏师范大学

一、导 论

汉画像石,是在汉代建筑、石墓、石棺、崖壁之上的线刻或浮雕的总体指称。它既是汉代丧葬文化的具体体现,又是关于汉代的社会生活、风俗民情、思想意识的真实记录。但是,本文研究的基础不是历史学、考古学、神话学、民俗学等学科观照下的汉画像石,而是将目光集中在构筑起这些历史图像的人类早期的视觉方式。特别是由此而带出的有关鸟图像的视觉隐喻研究。

汉画像石艺术是以视觉方式为基质的图像呈现,因此,汉画像石艺术的本质意义就是视觉意义。正如从历史学的角度看,汉画像石的本质意义是“一部绣像的汉代史”1翦伯赞:《秦汉史》,北京:北京大学出版社,1983年版,第6 页。[JIAN Bozan,Qinhanshi (The History of the Qin and Han Dynasties),Beijing:Peking University Press,1983,6.]一样。只要耐心梳理一下人类视觉的发展历史就会发现,汉画像石艺术从一定角度来说是人类视觉艺术史中的最好时光。这种认知主要基于以下两点原因:

其一,“整个艺术史是一部视觉感知方式的历史,是人类用各种不同的方式看世界的历史。”2(英)赫伯特·里德著:《现代绘画简史》,洪潇亭译,南宁:广西美术出版社,2015年版,第16 页。[Herbert Reed,Xiandai Huihua Jianshi (A Brief History of Modern Paintings),trans.HONG Xiaoting,Nanning:Guangxi Fine Art Publishing House,2015,16.]如果在世界艺术史的范围内,以中国汉画像石为坐标点来观照人类的视觉方式,我们会发现,在汉画像石之前的更为原始的图像中,如史前艺术,以及古埃及、古希腊、古罗马、古印度的视觉艺术等,人类的视觉方式还处在简陋、单纯的萌芽状态,且未有多样化的丰富呈现;而在汉画像石之后,一些原始的视觉方式又被日益丰富起来的日常视觉经验所规训,从而逐渐退化或被深深贮存于人类的潜意识之中,如中国汉朝以后的艺术,包括西方的早期基督教艺术、拜占庭艺术、中世纪艺术、哥特式艺术等。特别是文艺复兴时期的欧洲透视体系建立以后,在被艺术史叙述的主流艺术中,那些虽然生动,但已不符合所谓“科学”的视觉规范的视觉方式,几乎被焦点透视或中心透视全面覆盖,其踪迹也只表现为一种人类集体无意识的零星存在。而中国的汉画像石艺术最可宝贵的一点就是在其丰富的图像资源中,贮存了人类有史以来最为丰富,最为灵动的视觉方式。可以说,在中国分布广泛的汉画像石已然构成了人类视觉方式多样并存且异常繁茂的,具有视觉方式“原型”性质的文化生态。马克思盛赞古希腊是人类童年时代“发展得最完美的地方”,所以它自然“显示出永久的魅力。”3马克思:《政治经济学批判》,中国中央马恩列斯著作编译局编:《马克思恩格斯选集》(第二卷),北京:人民出版社,1972年版,第114 页。[Karl Marx,Zhengzhijingjixuepipan (The Critique of Political Economy),trans.China Central Compilation and Translation Bureau of Marx,Engels,Lenin and Stalin Works:Selected Works of Marx and Engels,vol.2,Beijing:People’s Publishing House,1972,114.]借用马克思的表达方式,我们完全可以将汉画像石艺术视为人类的视觉方式“发展得最完美的地方”,它的存在是人类视觉方式的基因库的存在,并因此而“显示出永久的魅力”。

其二,汉画像石作为2000 多年前的人类艺术,因为视觉方式各异且不受规训,人们可以从不同的角度,不同的时间流向中去看视世界,叙述生活。所以,理论上说那个时代的每一位艺术的叙说者,都有可能成为艺术发展的一个变量。但是,艺术的发展轨迹并未由此延伸,特别是科学的透视体系的建立,使焦点透视或中心透视成为一种权力;同时,这一科学体系的建立也成为一种超级变量,它全面覆盖了每一位艺术叙说者的潜在变量。这一结果的利弊正如德国哲学家、知觉心理学家鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim,1904—1994)所说:

中心透视法为正确地模仿自然提供了一套新的和合乎科学的标准,但同时却又排除了人的一切自由和任性。这就使那些以这种方法完成的图画变成对客观现实的准确复制。

这是西方思想发展史上的一个危险的时刻!这一新的发现无疑等于宣告,人类所进行的一切成功的创造,充其量也不过是对自然进行的准确的机械复制罢了。4(美)鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,成都:四川人民出版社,1998年版,第389 页。[Rudolf Arnheim,Yishu yu shizhijue (Art and Visual Perception),trans.TENG Shouyao and ZHU Jiangyuan,Chengdu:Sichuan People’s Publishing House,1998,389.]

人们不断地谋求艺术的发展,本质上说是不断地谋求人性的解放,自由精神的张扬,并以此与时空,与世界,与生活构建起热络的交互关系。这一点,几乎就是艺术存在的一个最重要的理由。从这一认知出发,自然会发现艺术的最初表达与思维虽然是原始的、粗粝的、稚拙的,但一定是个性的、自由的、张扬的。以画像石为代表的汉代艺术即是人类艺术的最初表达,那是一个艺术叙说者尚未被艺术规范所奴役的浪漫年代。

尽管汉画像石艺术具有如上所述的重要意义,但令人遗憾的是汉画像石艺术的这一重要特质却几乎不为研究者所关注,以致其在视觉意义方面的研究成果仍是依据现代的“科学”的视觉方式所解码的结论。

视觉,是一个生理学术语,意指人类的视网膜在接受外界事物的刺激后而产生的生理性反应。从生理的角度讲,人类的视网膜结构并无差异。本文所讨论的视觉以及与之相关的各种方式,无关生理学的意义,而是指人类看视世界的方式,特别是在艺术领域,由不同的视觉方式而产生的不同的视觉图像,而这些不同的视觉方式显然不是来自人类统一无异的视网膜,而是受不同的——或原始的,或科学的思维方式所支配,反过来“人的思维有很大一部分是通过视觉形式产生的。”5(美)帕特里克·弗兰克:《视觉艺术原理》(第八版),陈玥蕾、俞珏译,上海:上海人民美术出版社,2008年,第15 页。[Patrick Frank,Shijue yishuyuanli (Principles of Visual Art,8th ed),trans.CHEN Yuelei and YU Jue,Shanghai:Shanghai People’s Fine Art Publishing House,2008,15.]正是从这一意义层面上,本文将从汉画像石视觉方式这一人类视觉文化基因库中,提取“物象倒置表现”这一经典的视觉方式进行梳理与归纳,并将这一视觉方式置于世界艺术,包括原始艺术、古典艺术、民间艺术的广阔视域中,进行跨文化的并置比较与思考,并以此为逻辑起点梳理、辨析与诠释从汉画像石“鸟”图像到“铜奔马”的时空隐喻,从而在艺术学与人类学的意义层面上,实现对早期人类这一独特的视觉方式的基本描述,以及尽量围绕当下所存在的,由所谓“科学”的视觉方式而产生的误读或阐释不详的现象展开讨论。

二、“物像倒置表现”:人类早期空间叙事的视觉方式原型

在没有透视这一“科学”的视觉方式出现之前,人们要在二维平面上呈现一个有着东南西北,上下左右方位的空间,这应该是一个视觉难题。但事实却是,所有的考古发现以及对土著部落的田野考察都证明,这似乎并非一个难以解决的视觉问题。

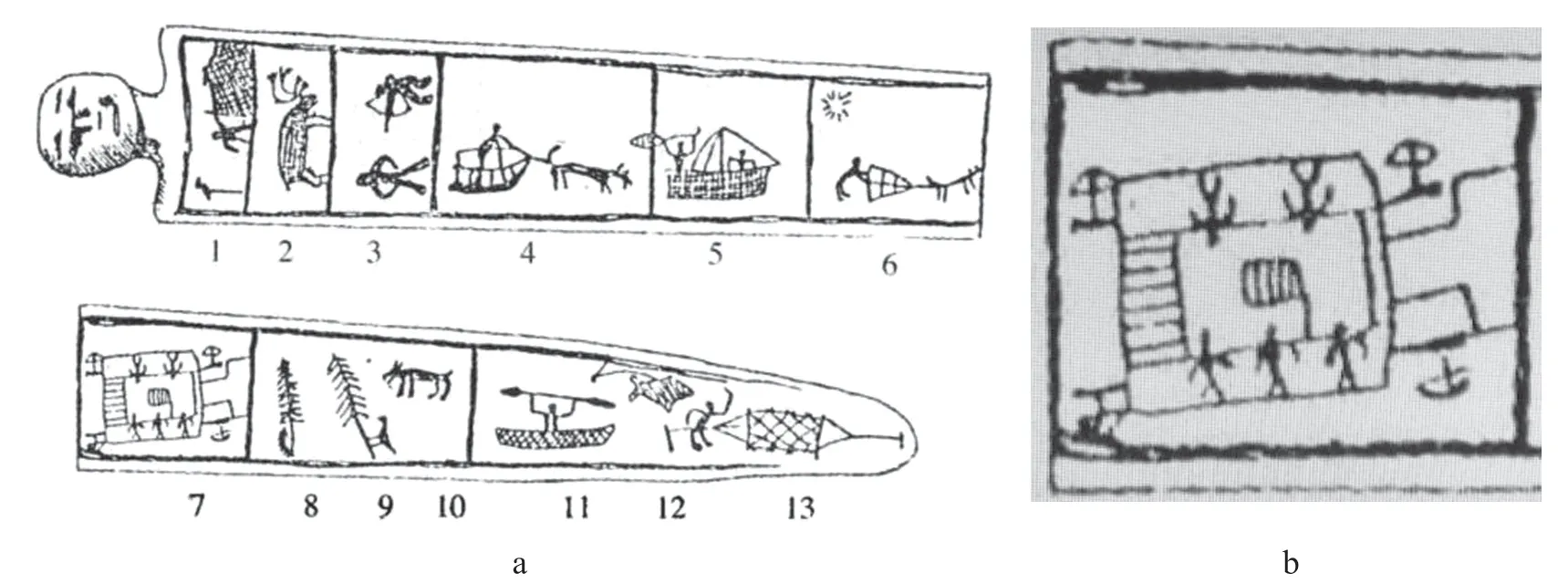

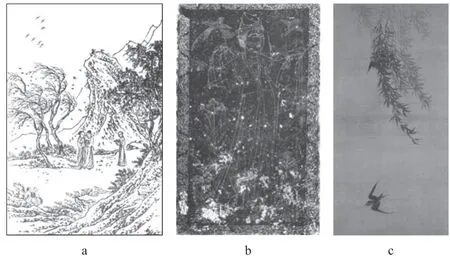

图1

有这样一个生活场景:在一方领地中的核心位置,一群人正围着火塘舞蹈。为了防止他人的入侵,领地的占有者在领地的四个角分别了安排四名弓箭手。这样的一个较为复杂的空间关系,即使是今天利用科学的透视原理与绘画的技术手段来呈现,都不是一件轻而易举的事情。但是,在位于北美大陆西北端的阿拉斯加土著人那里,他们在一根面积狭长的海象牙一端,通过寥寥几刀刻下的单纯线条,就让上述的空间关系一目了然。这个画面呈现于这根海象牙的第7格(图1):一个正方形便是一块领地,它的四个角分别站立着四个弓箭手;领地之内,围绕着中心火塘的是五个舞者。需要注意的是,四个弓箭手都不是按照我们的视觉“常理”,即头顶天、脚落地的站立,而是头与脚分别向左向右或“躺”或“趴”在地上;而领地中的舞者,其中处于“下方”的三人脚踏实地,但处于“上方”的另外两人的脑袋却是冲向了下方。为什么?科学的视觉解码方式行不通,那就让我们回到原始的视觉方式:原来,横在画面中的四个弓箭手不是躺在地上,而是表示他们所处在领地空间的横向方位;而那两个脑袋冲下的舞者与另外三位舞者,则共同构成了领地空间的纵向关系,即三个所谓“正常”站立的舞者是处在空间的近处,他们离观者最近。两个脑袋冲下的舞者则是为了表现他们处于空间的纵深处,即离观者最远。这种奇异而原始的视觉方式,因目前尚未有正式命名,我暂且称它为“物象倒置表现”。

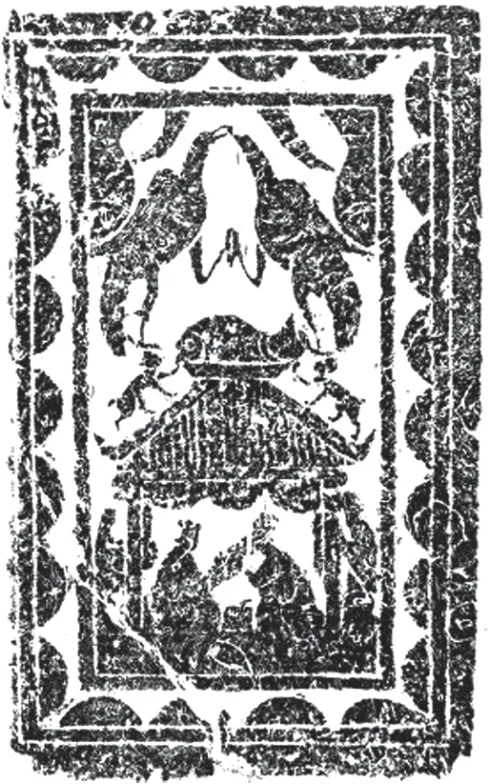

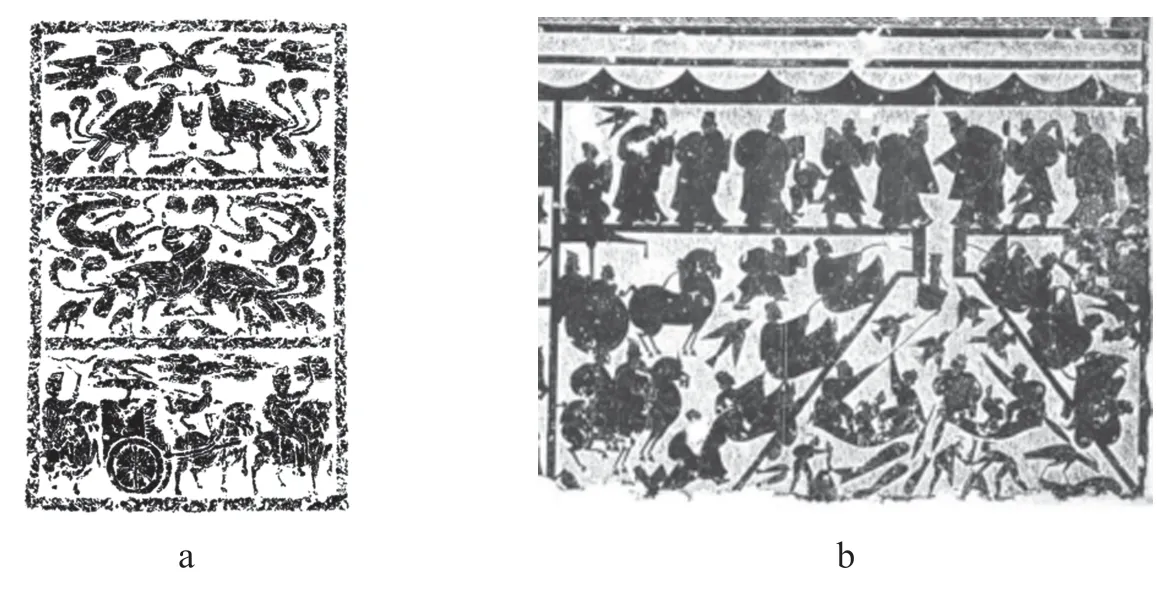

图2 《青龙白虎·牛郎织女》四川郫县东汉砖墓石棺画像 采自:《文物》1979年第6 期,第497 页

这种视觉方式在中国的汉画像石中也有经典的呈现。《青龙白虎·牛郎织女》(图2)是1973年出土于四川郫县一座东汉砖墓(二号墓)的一具石棺画像。其主体造像为中国远古星宿信仰“四象”中的“东之青龙”与“西之白虎”,而图像上方顶格处则为倒置的“牛郎织女”。为什么会有这样的图式处理?我们不妨想象,假若承担空间定位的“青龙白虎”构筑了一个无垠的宏大寰宇,那么,“牛郎织女”是否可以将观者的目光引向遥远天际的一隅呢?显然,如阿拉斯加土著人的象牙雕刻一样,物象的倒置就是为了将之与观看者拉开一个辽阔的空间距离。而且,“青龙白虎”与“牛郎织女”体量上的差异似乎也在刻意强化这种意象。

的确,物象的倒置给研究者带来了困惑,所以,汉画像研究者对此从未提供必要的解释。如于1979年率先发表该图像的《四川郫县东汉砖墓的石棺画象》6四川省博物馆、郫县文化馆:《四川郫县东汉砖墓的石棺画象》,《文物》1979年第6 期,第496—497 页。[Sichuan Provincial Museum and Pi County Cultural Museum:“Sichuan Pixian Donghan zhuanmu de shiguan huaxiang” (A Sarcophagus Painting of the Eastern Han Brick Tomb in Pi County,Sichuan Province),Wenwu (Cultural Relics) 6 (1979),496—97.]一文回避了图像阐释;而2002年出版的专著《汉代画像石棺》则仅注明:“在右边虎的上方相反方向,为牛郎织女图。”7罗二虎:《汉代画像石棺》,成都:巴蜀书社,2002年,第20 页。[LUO Erhu,Handai huaxiang shiguan (The Sarcophagus with Paintings of the Han Dynasty),Chengdu:Bashu Publishing House,2002,20.]虽然,2011年出版的《汉画像石画像砖艺术研究》一书对图像进行了神话学与民俗学意义上的阐释,称“画面上部的牛郎与织女图像,以脍炙人口的神话传说隐喻着龙虎相戏的生命繁衍思想。”8黄雅峰:《汉画像石画像砖艺术研究》,北京:中国社会科学出版社,2011年,第242 页。[HUANG Yafeng,Hanhuaxiangshi huaxiangzhuan yishuyanjiu (The Study on the Art of Portrait Bricks and Stones of the Han Dynasty),Beijing:China Social Science Press,2011,242.]但该著同样回避了对物象倒置这一视觉方式的追索。但是,我们注意到日本著名的考古学、神话学专家,对中国汉代艺术研究颇有造诣的林巳奈夫(1925—2006)先生显然意识到该图像的不同寻常,但由于认知的局限,以致他在1992年发表的专著《刻在石头上的世界》中叹道:“天地逆转,看起来很费劲。”9(日)林巳奈夫:《刻在石头上的世界——画像石述说的古代中国的生活》,唐利国译,北京:商务印书馆,2010年,第183、184 页。该著早在1992年由日本东方书店出版。[HAYASHI Minao,Kezai shitoushang de shijie—huaxiangshi shushuo de gudaizhongguo de shenghuo (The World Carved in Stones:The Life of Ancient China Depicted in Stones),trans.TANG Liguo,Beijing:The Commercial Press,2010,183,184.The book was originally published in 1992 by The Oriental Bookstore of Japan.]无奈中他刻意将整个图像做了相反的处理,即“牛郎织女”为正,“青龙白虎”为倒,以便让“牛郎织女”更符合现代人的视觉习惯。林巳奈夫对图像的翻转行为耐人寻味,它恰好说明了现代“科学”的解码方式与视觉“原型”编码方式的不可通约性。这种因两种思维与视觉方式相遭遇而发生的视觉抵牾从未间断过,美国学者里奥纳德·西莱恩(Leonard Shlain)曾发现一个有趣的例子:“爱斯基摩人把从杂志上撕下的照片贴在冰屋的圆顶上以防止滴漏。他们对西方游客‘要以对的角度’看这些照片的方式困惑不已。看见‘白人’伸着颈、绕着圈,努力以‘正确的视角’看着那些照片,爱斯基摩人不禁哑然失笑。在不知道有所谓‘正确’视角的原始人眼里,白人的作法是莫名其妙的。”10(美)里奥纳德·西莱恩(Leonard Shlain):《艺术与物理·空间时间与光之平行观》,张文毅等译,台北:成信文化事业股份有限公司,2006年,第136 页。[Leonard Shlain,Yishu yu wuli· kongjianshijian yu guang zhi pingxingguan (Art and Physics,the Parallel View of Space,Time,and Light),trans.ZHANG Wenyi etc.Taipei:Chengxin Cultural Enterprise co.LTD,2006,136.]

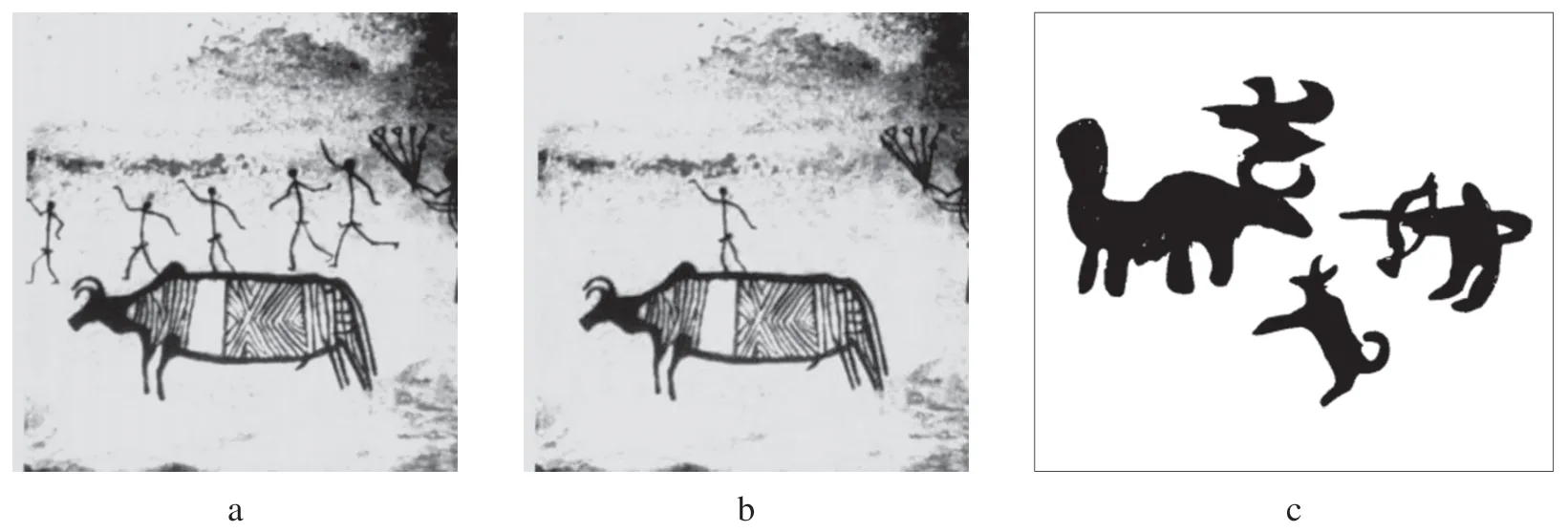

其实,“物象倒置表现”这一“不正确”的视觉方式并非偶尔出现。如果我们沿着人类视觉文化发展史顺序检索,就会发现从人类描绘图像之初到今天,“物象倒置表现”始终存在其中。在新石器时期的岩画中,生动而典型的“物象倒置表现”是各类车辆图像的常态显示。据有关研究者所掌握的资料看,包括中国在内,“全世界至少发现了291 幅车辆岩画。(仅限于笔者2012年6月之前整理的资料,据目前搜集的资料来看其数量有可能在400 幅以上)”11特日根巴彦尔:《欧亚草原中东部地区车辆岩画的分布特点及内容分析》,《草原文物》,2012年第2 期,第39 页。[Bayan’er,Tergen,“ Ouya caoyuan zhongdongbu diqu cheliang yanhua de fenbu tedian ji neirong fenxi” (The Distribution Characteristics and Content Analysis of Vehicle Rock Paintings in the Central and Eastern Eurasian Steppe),Caoyuanwenwu (Grassland Cultural Relics) 2 (2012):39.]而这其中大部分的图像,所描绘的拉车马匹是为“一正一倒”,即“物象倒置表现”。我从该研究者提供的几组“车辆岩画”中统计出:各类车辆计189 驾,其中约89 驾车辆为“物象倒置表现”的视觉方式。12特日根巴彦尔:《欧亚草原中东部地区车辆岩画的分布特点及内容分析》一文中:图二A区“车辆岩画”共25辆车,其中14 辆为“物象倒置表现”;图七〈一〉B区“车辆岩画”共34 辆车,其中17 辆为“物象倒置表现”;图七〈二〉B区“车辆岩画”共61 辆车,其中26 辆为“物象倒置表现”;图八C区“车辆岩画”共69 辆车,其中32 辆为“物象倒置表现”。注:因图像残缺或不清晰,统计可能有误。(图3—a)应该注意的是,相似的图像不仅发现于欧亚草原、南亚、北非、北欧与中国的新疆、青海、内蒙古等地,在与之时空距离都相去甚远的中国商代,“物象倒置表现”的车马图像更有着十分清晰的呈现,如1978年在中国淮河下游的安徽淮阴地区高庄战国墓出土的铜器,就刻有一幅前驾两马为“物象倒置表现”的独辀马车。(图3—b)相比新石器时期的岩画图像,该图像更为丰富与生动,其车马羽旌飘扬,正是“乘舆金簿缪龙,为舆倚较”13(晋)司马彪:《后汉书·舆服上》,(梁)刘昭补注,北京:中华书局,1965年版,第3644 页,刘昭注引徐广曰:“缪,交错之形也。”第3645 页。[SIMA Biao,Houhanshu yufushang (The Code about Taking Coaches and Dressing (Part 1) of the History of the Post Han Dynasty),anno.LIU Zhao,Beijing:Zhonghua Book Company,1965,3644,3645.]的生动写照。我们还注意到,“物象倒置表现”这一视觉方式并没有止步于采集、狩猎时期,而是作为“原型”并由此作为“集体无意识”,一直延伸到农耕文明进而延续至当下。一方面,这种“集体无意识并不依赖个人而得到发展,而是遗传的。它由各种预先存在的形式即原型所组成。”14(瑞士)C.G.容格:《集体无意识的概念》,王艾译,叶舒宪选编:《神话——原型批评》,西安:陕西师范大学 出 版 社,1987年,第105 页。[C.G.Jung,“Jitiwuyishi de gainian” (The Concept of the Collective Unconscious),trans.WANG Ai,ed.YE Shuxian,in Shenhua:yuangxing piping (Myth,the Archetypal Criticism),Xi’an:Shanxi Normal University Press,1987,105.]另一方面,随着人类视觉文化的演化,视觉方式的原型已沉潜于人类意识的深处,或者说,一般仅在闭塞落后的人文环境与自然经济状态中 活灵活现地存在,以及在未经深度教化的幼儿与具有“精神返祖”15精神返祖:精神疾病现象之一,病人虽然生活在当下,“但头脑却停留在史前阶段。他们和数万年前蒙昧的初民在本质上并无区别”。见百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E8%BF%94%E7%A5%96/21583094,2019年3月12日检索。[ Please refer to Baidu encyclopedia:https://baike.baidu.com/item/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E8%BF%94%E7%A5%96/21583094,searched in March 12,2019.]现象的精神病人群当中出现。如剪纸《耕地》中,(图3-c)“一正一倒”的两头牛正是“物象倒置表现”这一人类于童年时期形成的视觉方式原型的经典性遗传。有必要指出的是,在主流艺术史的叙述中这一视觉方式也偶有出现,如白俄罗斯裔法国画家马克·夏加尔(Marc Chagall,1887—1985)的早期作品《我和村庄》。(图3-d)画家描述了一个俄罗斯犹太人村庄的生活,画面中由左下而右 上的弧线,会将我们的视线引向一位荷锄的农人与一位女人。注意,女人为倒置的形象,如此便与迎面而来的荷锄农人构成了纵深的呼应关系。应该说夏加尔的这一视觉方式,有必要与由“精神本能”而自然产生的视觉方式原型加以区别。夏加尔从小就接受了所谓正规的绘画训练,13 岁进入皇家高中时已有了出色的素描成绩;19 岁时他又进入一位画家的工作室深造;之后,又转入另一画家的工作室与美术学校。严谨的现代教育的艺术履历其实是对人类视觉方式原型的深埋。所幸的是夏加尔生活在“毕加索时代”,在他创作《我和村庄》的前4年,即1907年,毕加索(Pablo Picasso,1881—1973)已经完成了被称为“传统艺术与现代艺术的分水岭”的杰作《亚维农姑娘》。16《亚维农姑娘》为西班牙画家毕加索创作于1907年,在世界艺术史中被认为是第一件立体主义作品,现收藏于纽约现代艺术博物馆。这一年虽然作为“现代艺术之父”的塞尚离世,但次年巴黎秋季沙龙举行了塞尚回顾展。17参见何广政主编:《世界名画家全集》,石家庄:河北教育出版社,1998年,第252 页。[HE Guangzheng ed,Shijieminghuaquanji (The Complete Works of World Famous Painters),Shijiazhuang:Hebei Education Press,1998,252.]可以想象这是一种怎样浓重的现代绘画的时代氛围。所以,我更愿意把夏加尔的“物象倒置表现”理解为与毕加索的作品一样,即并非作为“集体无意识”的原始视觉方式的苏醒,换句话说,夏加尔与毕加索的艺术都不是艺术进化的结果,而是一种主动学习原始艺术的文化选择,并以其艺术睿智改造并发展了这种选择。在夏加尔的创作生涯中,从他1911年创作《我和村庄》以后,又于1923—1924年陆续复制了几件《我和村庄》,18同上,第24—27 页。[Ibid.,24—27.]可见夏加尔对这一视觉图式始终保持着新鲜的感受与深度的迷恋。

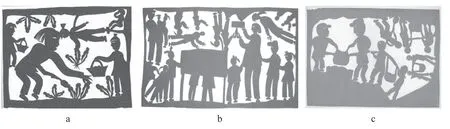

图3

为了进一步阐释“物象倒置表现”这一视觉方式的存在与流脉,我们有必要立足当代,凭借文化人类学的视角到民间去发现其活态样本。恰好,本人历经数年田野调查的观察对象民间艺人王桂英的剪纸创作,19本人从2010年起即对江苏省新沂市合沟镇的剪纸艺人王桂英进行田野考察,十多年来收集整理出大量剪纸图像,其中“物象倒置表现”屡见不鲜,此处仅引用其中一二。便可以引领我们检视依旧活跃着的原始视觉方式的清晰存在。在王桂英的剪纸行为中,她所面对的问题相对先民似乎更复杂一些。因为,剪纸中她所需要开拓的空间场域既要容纳她视觉中的丰富视像,又要符合当代人的多维看视。调研初期我亲眼目睹了王桂英创作《挖荠菜》的全过程,这也是我第一次看到王桂英以“物象倒置表现”的视觉方式实现三维视觉空间的表达。我惊异于画面中横卧着的女孩,以及画面上端的两棵倒着长的荠菜。我的调查笔记中有如下记录:

图4

作品(《挖荠菜》)刀法豪放简约,视点自由移动,几个人物有横有竖,形成新的视觉秩序。王桂英解释说:“这个人看着是趴在地上,实际不是趴着,她是从那块地过来的,来了拔一棵荠菜送给挎篮子的。这个小孩撵不上人家,拔不动,坐那哭了。”20马凯臻:《剪出的四季——一个中国农民的剪纸艺术与生活》,李砚祖主编《艺术与科学》(卷七),北京:清华大学出版社,2008年版,第123 页。[MA Kaizhen,“Jianchu de siji” (Four Seasons Cut Out by Scissors:A Chinese Farmer’s Paper-Cut Art and Life),in LI Yanzu ed,Yishu yu kexue (Art and Science),vol.7,Beijing:Tsinghua University Press,2008,123.]毫无疑问,王桂英的视觉方式与阿拉斯加土著人在象牙雕刻中所呈现出的视觉方式是一致的。道理如前所述,如果我们向左移动一下视点就会理解,画面中的人物不是横卧,而是在表现横向的空间维度。同样,画面上方那两棵倒着长的荠菜,位于田野的纵深处,它与图像最下方的三棵荠菜相互呼应,共同组成了具有远近之别的纵深关系。同样,《城里的孩子跟我学剪纸》也是王桂英在我的观察下创作完成的。那天,一群城里的孩子涌进王桂英的小院并布满各个角落。事后,王桂英用剪纸表现了这一充满生气的画面,我看到她将孩子们的形象做了不同方向的处理,或站立,或横躺,或脑袋冲下。在王桂英的构想中,唯有如此才可以完整而准确地呈现自己视觉中的满是孩子们的自家院落。随着调研的深入,从我所掌握的材料看,王桂英早期的剪纸均为鞋花、帽花、喜花等,这类题材自然与空间表达无涉。20世纪80年代初王桂英开始以现实生活为剪纸题材,由于空间表达的需要,沉潜其意识深处的视觉原型“物象倒置表现”被激发出来。如《扒白马河》是王桂英20世纪80年代初期的剪纸作品,图像通过两组抬土的人物将近景与远景勾连起来。其中,起到关键作用的,即将我们的视线引向远处的,就是画面上端的三个倒置的人物。(图4)显然,王桂英的这种摆脱平面的思维并着力以自己的视觉方式开掘空间的意识与早期人类的视觉方式不期而遇。当然,这种相遇不是偶然的,前提是未经现代视觉方式规训的王桂英的意识深处,积沉有人类的视觉方式原型。而王桂英的创作正是这种视觉方式原型的映射。

物象倒置表现并不是某一局部地区,或某一时代专有的视觉方式,而是跨时空的于人类童年时期所共有并贯穿于人类视觉文化史当中的视觉方式,它既没有文化场域的区隔,也没有因时代变迁而最终走向消亡。下面我们不妨调节观察的视线,将目光或推远,或拉近,深入至若干完全不同的文化场域,从中我们会发现物象倒置表现在中外艺术史、现代民间艺术,甚至儿童绘画中并非踪迹寥然,以致我们随时可以从中拈取一些图像例证。如果再加以细分,这些物象倒置表现的图像,大致还可以分为“正倒”与“侧倒”两种类型:

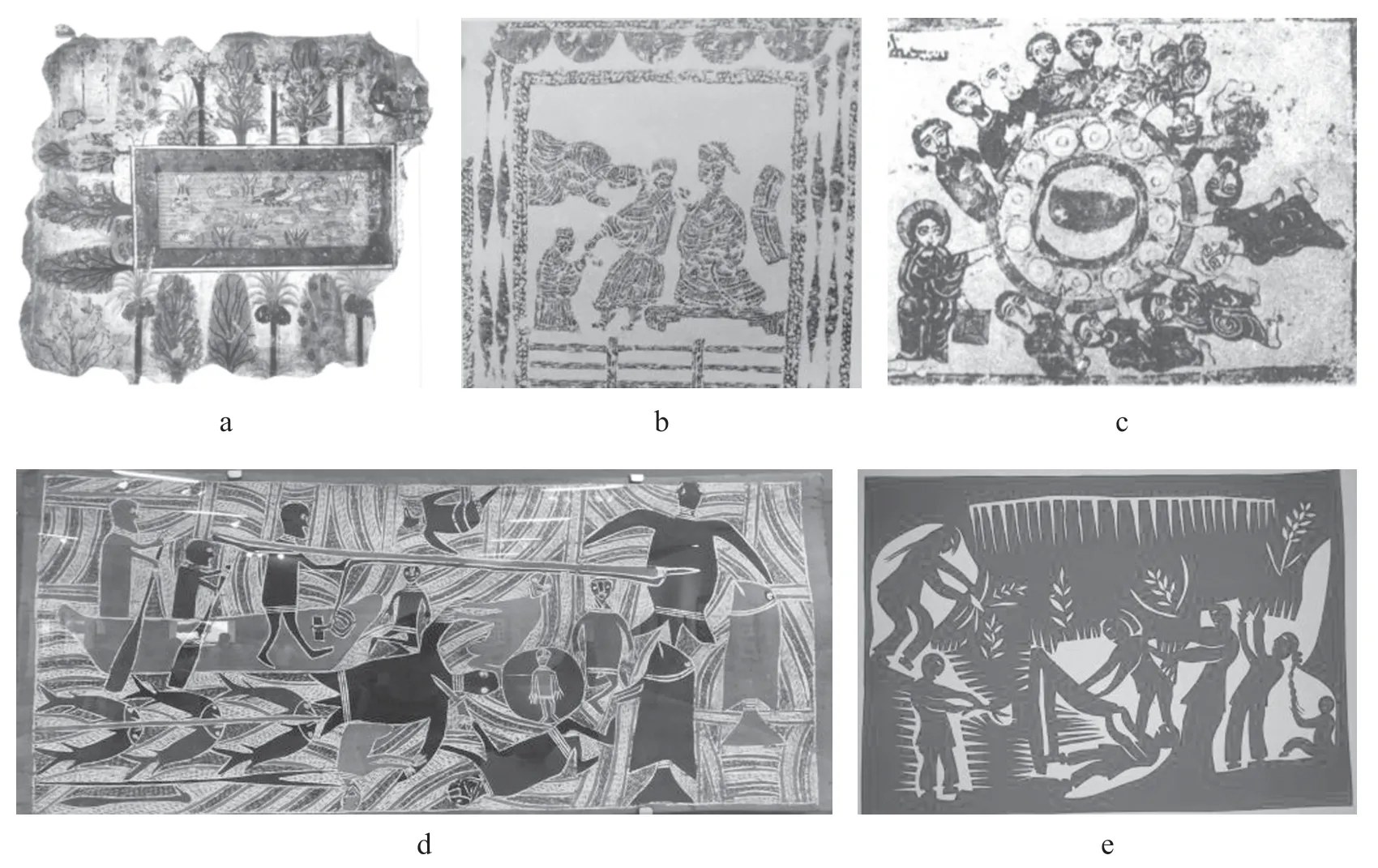

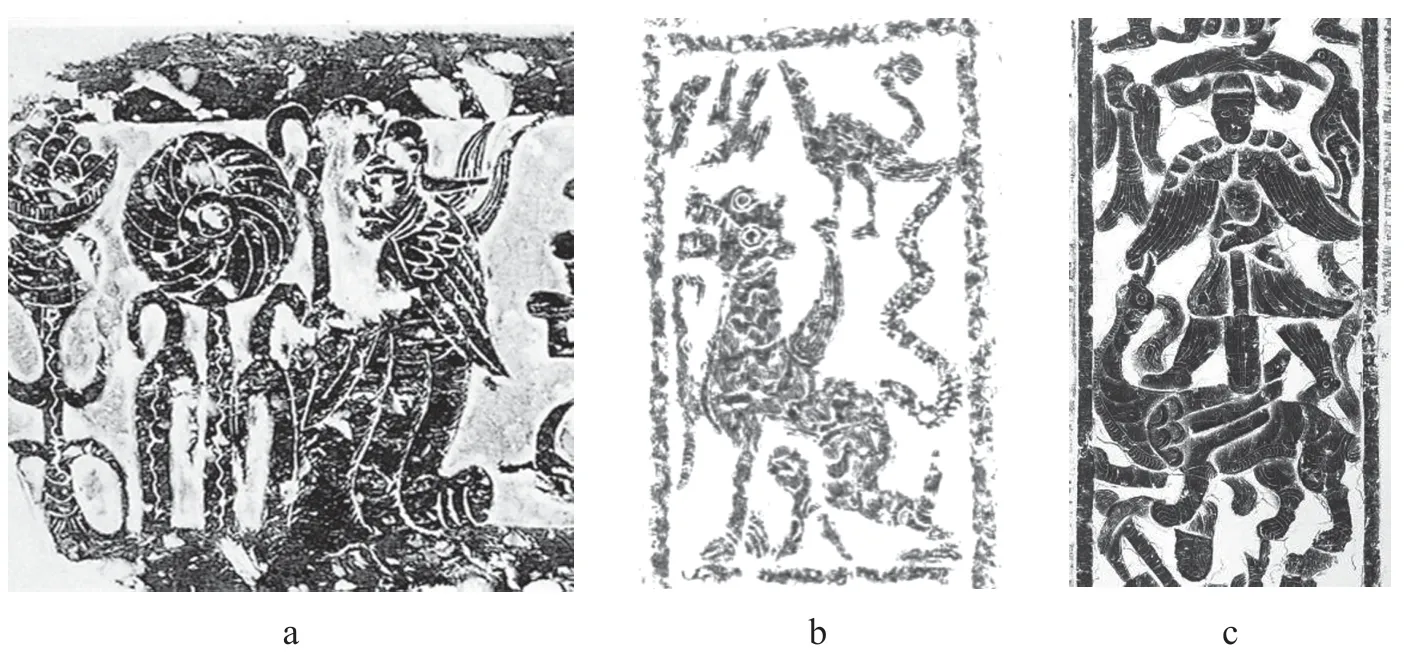

图5

(一)“正倒”(图5)表现纵深的空间关系,类同于阿拉斯加土著人的海象牙雕刻中的两个脑袋冲向下方的舞者,以及王桂英剪纸中颠倒的荠菜与人物。图5—a 为在印度发现的新石器时期的岩画:右边一组人在战斗,左边有两人中箭阵亡,并被四人用一个宽大的担架抬起。四人中,有两人脑袋冲向下方,意味着他俩处在担架的另一方;图5—b 所描述的是中国汉代一个忙碌的庖厨场景:两只犬一正一倒同样构成了纵向的空间关系,如果我们简单地理解为它们位于那位忙碌的厨师身后,并不算准确,其实更应该理解为这两只犬,分别位于厨师后方的一左一右,并垂涎欲滴地觊觎厨师手下的食物;图5—c 是天津市北辰区的现代民间绘画,表现的是中国传统民俗活动中的舞龙。由于是一蓝一黄的两条龙在一个空旷的场地里盘旋,于是,我们便理解了画者为什么会将操纵蓝色龙的舞者倒置处理;图5—d 是民间剪纸艺人王桂英视觉中的车与船,图像处理类似她的《扒白马河》(图4—c):河岸边,一行车队由近向远驶去,当其离观者的视点越来越远时,车队由侧倒自然转为正倒;图5—e 为美国的儿童绘画,作者名叫约翰。画面显然来自约翰亲眼所见:一个广场花园的马展,两匹马被周边的人群所围观,人群的纵深方向同样以人物的倒置来呈现。我们知道,因为原始的思维方式,以及原始的视觉方式与人类的童年时期有着必然的联系,所以,“与我们社会的儿童和成年人的思维比较,‘野蛮人’的智力更像儿童的智力。”21(法)列维—布留尔:《原始思维》,丁由译,北京:商务印书馆,1985年,第25 页。[Levi Breuer,Yuanshi siwei (Original Thinking),trans.DING You,Beijing:The Commercial Press,1985,25.]这便让我们可以用今天的儿童思维以及视觉方式来旁证原始的思维与视觉方式。

(二)“侧倒”(图6)表现横向的空间关系,如阿拉斯加土著人海象牙雕刻中的四个弓箭手,以及王桂英剪纸中侧倒的人物。图6—a 为古埃及墓室壁画,它让我们领略到1400年前的埃及高官府邸的花园:一个满是鱼和鸭的水塘四周草木葱茏。其中水塘左方的三棵树无法用现代的思维方式去理解,但这却是早期人类经典的视觉习惯,这三棵横向安置的树与水塘及其他树木结合观照,意味着它与其他的树木共同构筑起了一个纵横分明的空间关系;图6—b 是一件被命名为《人物拜见》的汉代画像石拓片,出土于江苏睢宁县。画面左方有一人“侧倒”。刊录该图像的《睢宁汉画像石》一书这样描述:“刻一人物,坐在榻上,身后刻一盾牌,榻前刻一人站立,一人揖手拜见,另刻一人持笏坐立。”22田忠恩、陈剑彤、武利华、仝泽荣编:《睢宁汉画像石》,济南:山东美术出版社,1998年版,第105 页。[TIAN Zhong’ en,CHEN Jiantong,WU Lihua,and TONG Zerong eds.,Suining hanhuaxiangshi (Suining Portrait and Painting Stones of the Han Dynasty),Jinan:Shandong Fine Art Publishing House,1998,105.]显然,侧倒者即为“持笏坐立”者,但是,这段文字并没有解释此人为什么“侧倒”。其视觉方式如上所叙述,不再赘言;图6—c 为12世纪古叙利亚文《新约》中的细密画《最后的晚餐》,其中人物的正与倒,同样为在原始的视觉方式观照之下的空间关系;图6—d 为创作于1967年的澳洲儒拉津勾氏族的树皮画《布雷默岛的神祖海龟》。中间是宰好待烹的龟肉,它的右边是持刀宰杀海龟的男人,画者之所以将他“侧倒”处理,是表明他操作的位置是靠近海龟头部的一侧,并与海龟形成横向的空间关系;图6—e 是王桂英的剪纸《铡麦》,图像中侧倒的执掌铡刀的人与铡刀构成横向空间关系。相比《布雷默岛的神祖海龟》中的持刀男人,虽然侧倒的方向不同,但其视觉方式如出一辙。

图6

图7

这两组图像中,我们要特别关注《舞龙》《车船》《麦迪逊广场花园马展》与《最后的晚餐》。因为,这四件作品不但均是“正倒”与“侧倒”的组合,而且可以清晰看出因物象的渐次移动而发生的空间方位的变化过程。令人琢磨再三的是,还有一类处于“正倒”与“侧倒”之间的视觉呈现,如图7—a,汉画像石中的院落围墙没有像图7—b 的东西厢房那样完全侧倒;图7—c,公元2—3世纪的犍陀罗雕像中,佛陀居中,围其而立的众人也是半正半侧,并没有像图7—d 中的跪拜者那样完全侧倒。这一类图像让我们明显感觉到创作者的犹疑,他们既要努力地表达对空间与方位的理解,但又似乎有了某种“觉醒”,觉察出自己的理解与眼中物象存在着明显的差异。所以,这类图像朦胧的带有一种视觉方式向另一种视觉方式转换的痕迹。

物象倒置表现的是早期人类凭借原始的视觉方式进行的图像编码,而现代人如果以今日之“科学”的视觉方式对其解码,必然会如前文提到的日本学者林巳奈夫那样陷入诠释的困惑。《虎猪相斗图》(图8—a)为山东肥城出土的汉画像石,《岱庙汉画像石》一书将其收录定名,该书编著者的图像描述为:虎“一爪扬起,飞扑而来。猪面虎而起,昂首伸爪作抵挡状。”如果我们仔细辨识图像,怎么也看不出猪“面虎而起,昂首伸爪”状。因为,如果猪的确是“面虎而起”,至少会有一条腿直立地面,但这又不符合猪的解剖结构;所以,这头猪并非“面虎而起”,更不是所谓“伸爪作抵挡状”,它只是一种正常的站姿,不过仅是以“侧倒”的视觉方式呈现出它与虎的空间关系而已。正是因为这头猪是一种正常的站姿,所以有趣的事情出现了,《岱庙汉画像石》的编著者同时又为山东省博物馆、山东省文物考古研究所的另一部著述纠错,说:“此石被《山东汉画像石选集》采录,但将所录之像倒置”。23刘慧、张玉胜:《岱庙汉画像石》,济南:山东画报出版社,1998年版,第11、12 页。[LIU Hui,and ZHANG Yusheng:Daimiao hanhuaxiangshi (Portrait and Painting Stones of the Han Dynasty in Dai Temple),Jinan:Shandong Pictorial Publishing House,1998,11,12.](图8—b)假若指谬不错,那么要问:《山东汉画像石选集》24山东省博物馆、山东省文物考古研究所编:《山东汉画像石选集》,济南:齐鲁书社,1982年版,图481。[Shandong Provincial Museum and Shandong Institute of Cultural Relics and Archaeology ed.,Shandong Hanhuaxiangshi xuanji (Selected Works of Portrait and Painting stones of the Han Dynasty in Shandong),Jinan:Qilu Publishing House,1982,picture 481.]因何将图像“倒置”?当然是因为那头猪的正常站姿。应该说,正如日本学者林巳奈夫翻转“牛郎织女”的图像一样,该选集的编著者也是以这头站立稳定的猪作为视觉中心而作出的图像正与倒的判断。此石于1973年出土于山东肥城县,现为泰安岱庙所收藏,目前暂无相关资料查证,无法还原它在墓室中具体的空间位置与倒正关系。所以,收录这一图像的两本著述谁是谁非暂无从判断。但无论哪种判断,该图像都属于一种物象倒置表现的视觉方式:前者猪为“侧倒”,后者虎为“侧倒”。另外,在汉画像中,类似的两两组合的视觉图式俯首皆是,如除图8 的“虎与鹿”以外,还有“龙与鱼”25山东滕县西户口画像石“一龙,一鱼”。“翼虎与鸟”26山东临沂西张官庄画像石“一翼虎,一鸟”。“兽与人”27山东邹县黄路屯画像石“一飞虎,一躬身执笏者”。等。而且,两只动物的食物链关系虽然为一强一弱,但具体到这帧画面,它们是否构成一种捕食与被捕食的关系尚无从定论。28与《岱庙汉画像石》中的描述略有差异,《中国画像石全集》中将这一图像描述为“一只翼虎张牙舞爪扑向野猪,野猪做恐惧退缩状”,并定名为“翼虎扑野猪画像”,见焦德森主编:《中国画像石全集》(3),济南:山东美术出版社、郑州:河南美术出版社,2000年版,第74 页。[JIAO Desen,ed.,Zhongguo huaxiangshi quanji (The Complete Collection of Chinese Portrait and Painting Stones),vol.3,Jinan:Shandong Province Fine Art Publishing House,Zhengzhou:Henan Fine Art Publishing House,2000,74.]从物象倒置表现这一视觉方式认知,以及一方张牙舞爪,一方安之若泰的符合两类动物本性的图像处理,我倾向于两只动物之间并无多少内在的逻辑关联性,它们仅仅呈现为一种不足以构成捕猎与被捕猎的空间关系而已,所以不必勉强进行情节化的诠释。

图8

三、“鸟”图像:泛延出精神境域的时空隐喻

有了以上关于物像倒置表现的分析作铺垫,我们便可以藉此对汉画像石图像中的此类视觉方式顺利解码。汉画像石中关于人物的倒置表现并不多见,较多出现的是禽鸟的倒置图像,由此我们可以聚拢目光,将“鸟”图像作为观照焦点,从物象倒置表现的逻辑起点上延伸出去,考察其由精神境域泛延而出并复合进时空秩序建构的视觉隐喻。

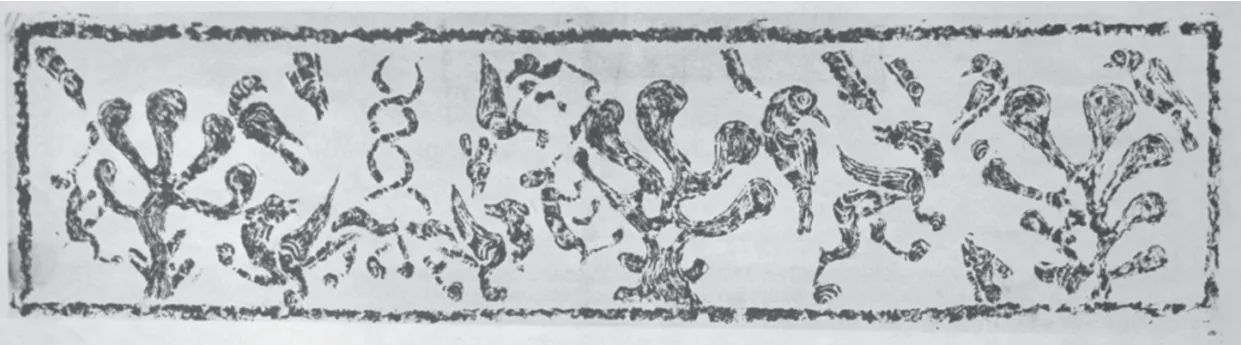

图9 《三珠树·祥禽瑞兽》汉代 徐州十里铺出土 徐州汉画像石艺术馆藏

图10 《宴宾》汉代 徐州铜山县茅村汉墓原址(就地 保存)

《三珠树·祥禽瑞兽》(图9)图像为徐州十里铺出土,三珠树29《徐州汉画象石》图版说明:“观其图形,每条枝头圆润如珠,而树有三株,正寓其意。”《徐州汉画象石》,南京:江苏美术出版社,1985年,“图版说明”第2页。[Xuzhou hanhuaxiangshi (Works of Portrait and Painting Stones of the Han Dynasty in Xuzhou),Nanjing:Jiangsu Fine Art Publishing House,1985,page 2 of “illustrations”.]为画面的主体,另有猴、鸟、翼兽等围之嬉戏。需要提示的是从画面上框向下探出头来的五只鸟,有了对物象倒置表现的阅读经验,我们应该知道,鸟的脑袋冲下并不表明它们是向着地面飞翔,而是以此突破画面的两维空间,表示鸟是从画面的纵深处向着三珠树飞来。三珠树是神话传说中的珍木,《山海经·海外南经》:“三株(珠)树在厌火北,生赤水上,其为树如柏,叶皆为珠。”其珠也非一般,为“黄帝游乎赤水之北,登乎昆仑之丘而南望,还归,遗其玄珠”。30《庄子·卷五·天地》,《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年影印浙江书局汇刻本,第40 页。[Zhuangzijuanwutiandi (The 5th Volume of Zhuangzi about Heaven and Earth),in Ershierzi (Twenty-two Learned Men),Shanghai:Shanghai Classics Publishing House,1986 photocopied edition of Zhejiang Publishing House,40.]所以,后人往往将三珠树作为赞美之词赞颂并列成三的杰出人才。如初唐文学家王勃与他的哥哥王勮、弟弟王勔皆有才名,其父王福畤之友人文学家杜易即称三兄弟为“三珠树”,所谓“初,勔、勮、勃皆著才名,故杜易简称‘三珠树’”;31(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书·文艺传上·王勃》北京:中华书局,1975年版,第5741 页。[OUYANG Xiu and SONG Qi,Xintangshu wenyizhuanshang Wangbo (The Chapter about Wang Bo,the First Part of the Literature and Art Biography from the History of the Tang Dynasty),Beijing:Zhonghua Book Company,1975,5741.]再有明代书法家王铎、倪元璐与黄道周三人也因“盟肝胆,孚意气,砥砺廉隅,又栖止,同笔研,为文章”而被称为“三珠树”。32(明)黄道周:《题王觉斯初集·序言》,北京:《北京图书馆古籍珍本丛刊》,第111 册,北京:书目文献出版社,2000年版,第6 页。[HUANG Daozhou,Ti Wangjuesichuji xuyan (The Preface of the Inscription of the Early Collection of Wang Juesi),Beijing:Series of Ancient Books and Rare Books of Beijing Library,vol.111,Beijing:Bibliographical Press,2000,6.]三珠树既然如此为历代世人所珍视,其生长所在自然便成为一个非同一般的,令众生向往的神异场域。所以,图像中的三珠树除有祥禽瑞兽围之嬉戏,更有群鸟的飞翔方向将观者的目光凝聚于此,从而使这一场域充溢着浓重的神异氛围。另一块同样出土于徐州的画像石,(图10)其画面比之《三珠树·祥禽瑞兽》更具情节性:两只猴子攀援于屋脊,四只鸟中,有两只鸟已经完成了衔鱼归来并放置屋脊的任务,另两只喙冲下且衔着鱼的鸟,则表示其从纵深方向迎面飞来。这不仅是三度空间的画面建构,同时还明确地强调出时间维度,它暗示着这户人家不断有祥瑞降临。显然,两件画像石中的飞鸟都有着既定的目标,即三珠树与建筑,这一目标规定着飞鸟从图像纵深处迎面而来的飞行轨迹,而这正是汉代以前的鸟图像不曾有过的时空喻意。

我们知道,鸟在中国文化中的地位独一无二,特别是在中国文化的源头,鸟已不是单纯的生物存在,它所复合的文化意义多维、神秘、意味深长。鸟不仅上为日神的象征,还下为部落的图腾,如《诗经·商颂·玄鸟》中的“天命玄鸟,降而生商,宅殷土茫茫”,33周振甫译注:《诗经译注》,北京:中华书局,2002年,第547 页。[ZHOU Zhenfu,Shijing yizhu (Translation of the Book of Songs),Beijing:Zhonghua Book Company,2002,547.]显然就是以玄鸟为图腾的商族的吟唱。也许正是因为鸟的生殖、生命与繁衍的寓意,在《史记·殷本纪》中这个传说更扩展为:“殷契,母曰简狄,有娀氏之女,为帝喾次妃。三人行浴,见玄鸟堕其卵,简狄取吞之,因孕生契。”34(西汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年版,第91 页。[SIMA Qian,Shiji (Records of the Great Historian),Beijing:Zhonghua Book Company,1959,91.]其中的“契”即传说中商之始祖;同时,又因为翱翔的飞鸟与天宇有着天然的视觉联系,所以如人类学家、考古学家张光直(1931—2001)所说,鸟图像又不可避免地成为祭祀活动中沟通天地的使者。35(美)张光直:《商周青铜器上的动物纹样》,张光直:《中国青铜时代》,北京:三联书店,1983年。该文的第二部分“动物纹样的意义”中,张光直先生详细分析了包括鸟在内的动物纹样的通天地之用。[ZHANG Guangzhi,“Shangzhou qingtongqi shangde dongwuwenyang” (Animal Patterns on Bronze Wares of Shang and Zhou Dynasties),in ZHANG Guangzhi,Zhongguo qingtong shidai (China Bronze Age),Beijing:SDX Joint Publishing Company,1983.]如此,中国原始文化中的鸟图像便具有了生殖崇拜与沟通天地的基本功能,并因此屡屡出现在骨器、玉器、陶器、画像石等等人类最早的视觉承载物上。当然,以这两种功能为基础,其喻意也得以不断丰富,并最终使鸟图像确立为一种祈福性的祥瑞符号与象征性的精神符号。我们还注意到,在汉代鸟图像的这种祥瑞与精神的文化蕴含又有发酵并被无限扩展。如同样是因为飞鸟与天空的视觉联系,我们便看到在汉人想象的视界中,在天界游弋的仙人与异兽都长出了翅膀。东汉哲学家王充对此“虚图”有具体的文字描述:“图仙人之形,体生毛,臂变为翼,行于云则年增矣,千岁不死。”36(东汉)王充:《论衡·无形篇》,黄晖:《论衡校译》,北京:中华书局,1990年版,第66 页。[WANG Chong,Lunheng wuxingpian (The Chapter about the Intangible of On Balance),trans.HUANG Hui,Lunheng jiaoyi (The Translation and Proofreading Version of On Balance),Beijing:Zhonghua Book Company,1990,66.]由于仙人生有翅膀,那么人们自己心目中的德者与英雄自然也会被按照仙人的样貌来塑造,这就难怪汉画像石中的大禹往往是头戴笠、手执锸、肩生翼的形象了。(图11)

图11

由于鸟图像所构建的特殊文化境域,鸟图像在汉代的文化地位异常崇高,因此它不仅在精神领域持续发酵,还必然地泛延到日常生活当中。如徐州博物馆藏有一件错金错银鸟形的铜戈,(图12—a)如此造型生动,装饰华丽,被极尽艺术化的兵器绝对不是为了战场厮杀。所以,鸟与戈的组合一定具有另外的文化深意,并且也一定是一件用于重要场合的醒目礼器。相比把鸟图像组合进兵器,在汉代更显温情的是把鸟的形象立于杖头,(图12—b)所谓“玉杖长尺,端以鸠饰”,然后把“鸠杖”赠与七十岁以上的老人,所谓“年始七十者,授之以王杖,哺之糜粥”,其原因就是因为“鸠者,不噎之鸟也,欲老人不噎”。37(晋)司马彪:《后汉书·礼仪志·中》,(梁)刘昭补注,第3124 页。[SIMA Biao,Houhanshu liyizhi zhong (The Chapter of Etiquette of the History of the Post Han Dynasty,Part 2),anno.LIU Zhao,1965,3124.]可见,鸟的形象在汉代,上可登重典之顶;下可扶老人之弱。但是,当我们扫描当下诸多对汉代以及汉代之前鸟图像的阐读,便会发现鸟图像一路发展至汉代的文化境域中时,一个全新且十分重要的视觉意义被忽略——对多维时空的暗示或隐喻。如在汉画像石图像中,鸟除了具有一般我们普遍认同的意义之外,它实际上还具有了构建时空关系的作用。只不过在今天的研究者的视界中,这一作用俨然被祥瑞与象征的强大符号意义所遮蔽,以致这条另外延伸出的价值维度荒然至今而未被关注。

图12

但凡平面的视觉图像一定存在着一个或强或弱的空间表述,汉画像石虽然处在人类艺术史发展的早期阶段,然而其创作者的空间意识却十分强烈。关于汉画像石图像的空间表达,一般认为有三种形式。如有论著所述:“一是平视横列法。即刻画的物象完全在一条水平线上呈横向序列,物象之间的关系只能靠左右位置或动作来表明,是没有纵深的二维空间……二是斜视横列法。物象仍基本在底线上作水平横列,由于采取斜向的透视,在纵深空间里就出现了相互重叠或错列的物象……三是鸟瞰散布法。即是对物象采用设点散视的构图,使纵深空间里的物象脱离水平线,由近而远地散布于画面,而画面里的上下位置则显示了远近纵深的空间关系。”38蒋英炬、杨爱国:《汉代画像石与画像砖》,北京:文物出版社,2001年版,第166—167 页。[JIANG Yingju and YANG Aiguo,Hanhuaxiangshi yu huaxiangzhuan (The Portrait and Painting Stones of the Han Dynasty and the Portrait Bricks),Beijing:Cultural Relics Press,2001,166—67.]其实,这三种形式的总结还是以“科学”的视觉方法作为观照点。如果我们彻底抛却“科学”的视觉方式的规训,沿着原始的视觉原型一路追溯,就会发现汉画像石图像中并非只是“没有纵深的二维空间”。在我上述举例的汉画像石中,飞鸟的倒置标示着纵向维度的构建;那么,由此推论,我们是不是可以认为鸟在图像中的不同位置实际上隐喻了不同的空间方向呢?同时,因为鸟是游弋于天空中的生命体,它与无垠空间的视觉联系,它不断变化的运动轨迹,是否又潜隐有时间之维呢?“其实每一体必与时间并在,”39钱穆:《抽象与具体》,钱穆:《晚学盲言》(上),桂林:广西师范大学出版社,2004年,第21 页。[QIAN Mu,“Chouxiang yu juti” (Abstract and Concrete),QIAN Mu,in Wanxuemangyan (shang) (Late Learning and Blind Speech),Part 1,Guilin:Guangxi Normal University Press,2004,21.]只不过鸟的生命特点更能给人类提供一个时空观念具象表达的方便。“时间是一动,空间是一静……空间静而实动。”40同上,第29 页。[Ibid.,29.]我们不难想象,鸟忽动忽静,以及在天空中忽东忽西、忽南忽北、忽上忽下、忽左忽右地自由翱翔,这种生命现象自然会引发先民对抽象时空的具象冥想。工业革命之前,世界万物还有什么比得上鸟更能激发人类早期对时空,即对宇宙的想 象呢?

图13

沿此思路我们继续深入考察鸟在汉画像石图像中的时空隐喻。事实上,在汉画像石图像中,我们的确不仅可以看到画面上方的垂首向下的飞鸟;还可以看到从画面的下边框探头冲上的飞鸟;看到从画面左右边框探出头的鸟;以及看到紧贴下边框飞行的鸟。如收藏于徐州汉画像石艺术馆的一件画像石(图13):“车马出行”图像中,上下两格共有12 只鸟。其中,上格中有3 只紧贴图像上框飞行的鸟,下格中有1 只紧贴上框飞行的鸟,这4 只鸟在图像中当然是处在我们惯常理解的位置上;但是,我们应该予以特别关注的是所处位置反常的另外3 只鸟。说其反常,是因为上下两格中的这3 只鸟紧贴下边框,且处于马蹄及车轮之下。这里,我们不妨回视《三珠树·祥禽瑞兽》(图9),该图像共有5 只鸟从上边框向下探首,1 只鸟反之从下边框向上探出头来。图9、13 中,容易理解的是位于画面上框飞行的鸟。我们已在“三珠树”图像的诠释中有过说明。问题是以上4 只位于图像底边框的鸟,特别是处于马蹄与车轮之下的鸟,我们该如何诠释呢?

与《青龙白虎·牛郎织女》的遭遇一样,在中国学界对上述问题回避与漠视的寂然当中,一向可以深入至物象细节的日本学者林巳奈夫注意到了这一问题,他在研究山东滕州画像石时,从一件刻有“铁匠铺”(图14)的图像当中观察到“有很多不甚明了的地方”,其中:“铁床的右边,在徒弟的脚旁有个鸟头……从房顶上有两个鸟头倒着看过来……在右起第二和第三个人之间的地面上探出一个鸟头,和铁床右边地板上的鸟头一样。”同时,林巳奈夫还注意到图像中有表现云气的图案,据此他推断,这“表明画面是天上的世界或者神话中的场景,而不是现实世界。从地面以及其他地方探出来的鸟头,是含义相同的绘画主题”。41(日)林巳奈夫:《刻在石头上的世界——画像石述说的古代中国的生活》,第64—68 页。[HAYASHI Minao,Kezaishitoushang de shijie—huaxiangshisushuo de gudai Zhongguo de shenghuo (The World Carved in Stones—The Life of Ancient China Depicted in Stones),64—68.]显然,林巳奈夫推测出了从图像上框与下框探出的鸟头并非实际处于铁砧之下,或人的脚下,而是与空间存在着某种关联性。但遗憾的是,他没有进一步明确这种关联性实际上隐喻着纵向维度的存在。特别是汉代人对这种时空关系的视觉表述,并不一定落实在“天上的世界或者神话中”。林巳奈夫大概以为,只有在天上才有可能出现鸟处于在人的身体之下的可能。所以,林巳奈夫的思路虽然已接近真相,却还是因一层窗户纸而功亏一篑。

图14 《铁匠铺》山东滕州(由于林巳奈夫所采图像不清晰,所以,本文所引图像采自:《山东汉画像石选集》。注意:1.“铁匠铺”位于画面的左侧;2.此图没有云气之图像)

那么,对上述“车马出行”“三珠树”,以及“铁匠铺”图像中那些从底边框探首而出的鸟,特别是处于马蹄与铁砧之下的鸟该做如何理解?当然,如同鸟首向下并不代表鸟冲地面飞翔一样,图像下方的鸟也不代表着它的实际位置就处于人物、马车、铁砧等等物象的脚下。为了逐层分析,渐次诠释这一视觉方式,我们不妨先举例三件汉画图像与一件伊斯兰萨珊时代的图像试作分析。(图15)

《升仙图》(图15—a)为河南洛阳西汉卜千秋墓中的壁画局部。图中人物为卜千秋夫妇二人,男主人拥弓骑龙居画面下方,女主人捧鸟乘三头凤居画面上方。但是这一图式并不意味着“女上男下”,而是呈现夫妻二人一左一右并肩升仙的空间关系,从观看者的角度看,属远与近的关系。

图15

《跪拜图》(图15—b)为山东出土的一块汉画像石的局部,室内男主人侧面而坐,接受面前两人的跪拜。显而易见,一上一下的两位跪拜者同样为左右并排关系,非上下关系。

《牵马图》(图15—c)为陕西绥德一块汉画像石的局部,图像中的人与马虽一上一下,但一条牵马的缰绳就明确交代出两者之间正确的空间关系。

《狩猎图》(图15—d)是波斯帝国萨珊银器上最常见的题材,它描绘了萨珊时代(公元224—651年)国王或贵族的狩猎场面。画面中的两头鹿一头正被猎杀,一头已被猎杀,它与以上所列举的汉画图像一样,两头鹿之间的空间关系一目了然。

以上所例图像说明,人类早期的艺术陈述,无论是绘制的壁画,还是将图像凿刻在石头上,抑或其他器物上,创作者既要表现纵深维度的前后关系,又要表现对象的互不遮挡,以符合形象“完整”的要求。但是,他们显然又受制于材料的局限,即普遍被研究者所认识到的“创造和表现自己的欲望受制于物质媒介和文化媒介”,42(法)玛丽—诺斯·博丹内:《视觉心理学》,周宪译,(美)阿恩海姆等著:《艺术的心理世界》,北京:中国人民大学出版社,2003年版,第104 页。[Mary-North Bogdanet,“Shijuexinlixue” (Visual Psychology),trans.ZHOU Xian,in Arnheim et al.,Yishu de xinlishijie (The Psychological World of Art),Beijing:China Renmin University Press,2003,104.]因此,创作者只能逼迫着自己采取一上一下的视觉方式处理纵向的空间关系,即所谓“近下远上”的透视法。这一视觉方式在人类早期的艺术创作中常可遭遇且无论中外。

有了上述分析作铺垫,我们再回到图13、14,看其中那些处于人物、马车、铁砧等等物象的脚下,或由底边框探首向上的鸟,其意自明。特别是探首向上的鸟,它们与图像上框探首向下的鸟相对举出,以类似汉语的修辞格“对举”之形式,上下呼应共同构成一个有纵深维度的空间关系(当然,有时并非绝对的“相对举出”)。所以,在汉画像石这一类图像中出现的鸟,其角色意义就不再平庸似填补画面空白那么简单了。它出现在不同的位置,其实是在不同的角度隐喻或直接呈示一个空间关系。事实上也是,汉代艺人的图像营造,特别是对胜景、盛景与圣境的营造,总是自然而然地借助飞鸟为时空营造出一种既具有纵横度,又具有时间维度的辽阔感与深远感。这方面的例子在汉画像石中不胜枚举,如《常青树》《连理树》(图16)均为瑞树图像。前者,于汉代早期常置于石棺椁的头部挡板,以及左右两壁,用来镇墓辟邪。此图中,值得关注的是 “缘树向上”的两只飞鸟,依从上述分析的逻辑,它们实际上是从观看者的方位飞向常青树或环树而翔,目的是打破图像的二维平面性,从而使画面具有时空的深度;后者为连理树,它更是那个时代的祥瑞之木。《艺文类聚》卷九十八引《晋中兴征祥》说:“连理者,仁木也,或异枝还合,或两树共合。”43(唐)欧阳询等著:《艺文类聚·卷九十八·祥瑞部上》(上),汪绍楹校,上海:上海古籍出版社,1985年,第1700 页。[OUYANG Xun,et al.,Yiwenleiju juanjiushiba xiangruibushang (The Auspicious from the Collection of Art and Literature),vol.98,part 1,ed.WANG Shaoying,Shanghai:Shanghai Ancient Book Publishing House,1985,1700.]《白虎通·封禅》说:“德至草木,则朱草生,木连理。”44(东汉)班固:《白虎通》,(清)陈立编著:《白虎通疏证·卷六·封禅》(上),吴则虞点校,北京:中华书局,1994年版,第284 页。[BAN Gu,Baihu tong (The Book Written in the Baihu Temple),CHEN Li ed,(The Explanation and Notes of the Book Written in the Baihu Temple),vol.6,Sacrifice Part 1,anno.WU Zeyu,Beijing:Zhonghua Book Company,1994,284.]可见汉代连理树不仅喻含着爱情美满,还有君民,孝悌等情感象征。重要的是,它们出现在墓穴这样特定的空间场域当中,更是一种“通天地的工具”。张光直说:“参天古木直耸云霄,在古人看来是连接天地的直接工具。古代关于神木的神话也有很多,而且顶上往往有鸟类栖息。”张光直针对通天之佳木与飞鸟这对最佳组合解释道:“从鸟和树的密切关系,我们知道鸟也是巫师通天的一个重要助手。”那么,需要追问的是:在先民的观念中,鸟为什么是“巫师通天的一个重要助手”?因为“如果树干是巫师通天的通道,那么树顶上栖息盘旋的飞鸟可以视作登天阶梯的延伸”。45(美)张光直:《青铜挥麈》,上海:上海文艺出版社,2000年,第199、317、321、322 页。[ZHANG Guangzhi,Qingtonghuizhu (Sweep the Dust to Have a Closer Look at the Bronze Wares),Shanghai:Shanghai Literature and Art Publishing House,2000,199,317,321,322.]但是,这样的诠释似乎还不够准确。试想,没有时空意识的存在,所谓“登天阶梯”只能被阻隔在画框边界之内,同时又如何呈现不断延伸的时间概念?所以,此说显然忽略了鸟对时空的隐喻。在我看来,与其说鸟是“巫师通天的一个重要助手”,不如说鸟是环绕神木、烘托祥瑞、喻示时空,从而与神木共同营造无限广阔的胜景、盛景与圣境的重要因素。基于这种认知,我们便可完全理解汉人何以常常把鸟组合进瑞树神木的画境,并将这一图像刻在墓门之上。是的,开启“鸟栖常青树”的石墓门也就意味着站到了一个羽化升仙,进入辽阔寰宇的起点。

图16

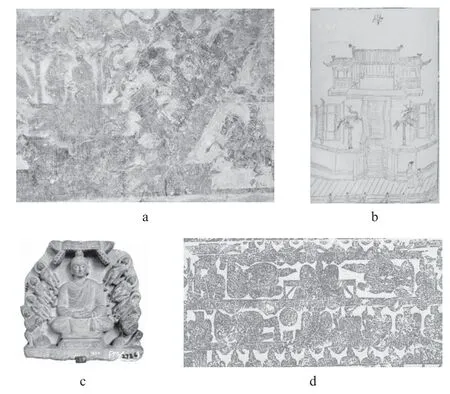

与图16 相仿的图式也存在于其他类型的文化区域当中,如新疆克孜尔石窟第38 窟中,位于主室券顶中脊位置的是《天相图》(图17—a),图中有日天、风神、立佛、金翅鸟等。画者无疑描绘了一个辽阔的天际,因为我们注意到图像两端均有四只大雁环绕“日天”飞行。当然大雁的环绕轨迹不是一个平面的环形,而是多维度的飞行线路。在画者的意识中,唯其如此才可以显现辽阔无边的具有时空感念的“天相”。这种视觉方式同样可以在未经专业绘画训练的原生艺术家的笔下发现。《天堂的鸟》(图17—b)与《天相图》一样都是对苍穹广宇的表现,两者均心有灵犀地将飞鸟引入画面并令其环绕飞行,因为只有飞鸟才可以将人们的联想引向一个不断延伸的无垠之际。

图17

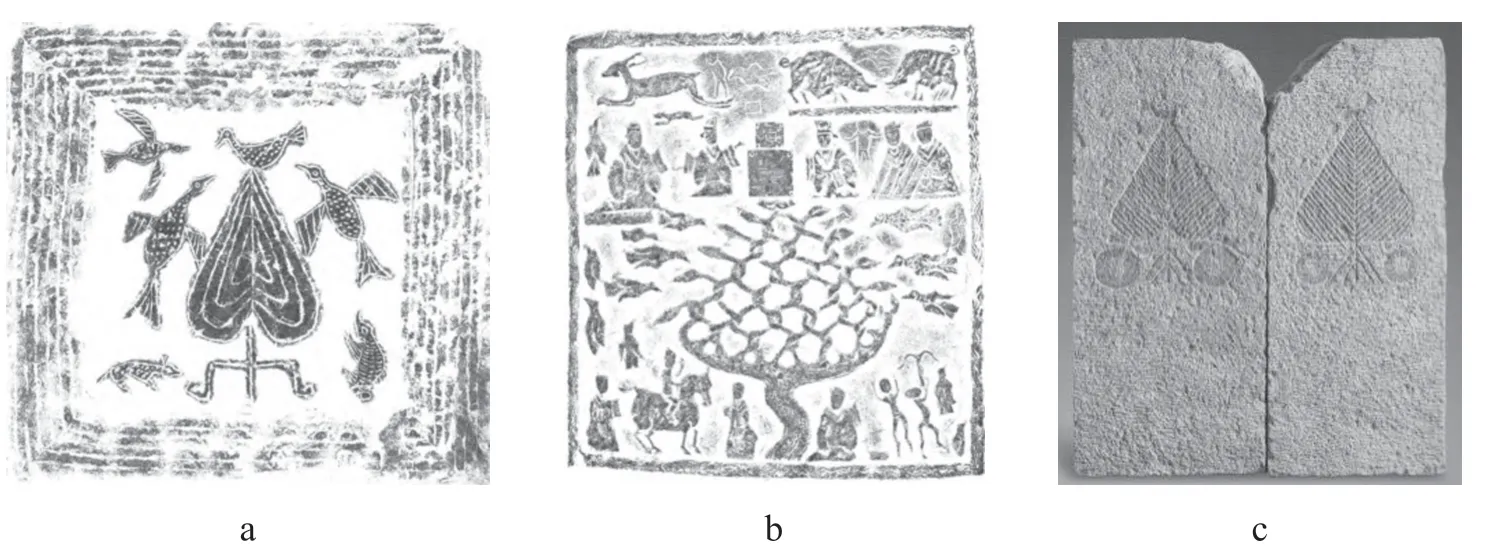

那么,沿着这一逻辑链条深入思考,我们就会理解汉画像石中经常出现的“凤鸟”图像,为什么大多会呈现为一种图式共性(图18):交颈的凤鸟周围往往会有若干只鸟分别从上下左右几个方向探出脑袋。显然,上面的讨论让我们意识到,在汉代匠人的眼中,有限的画面与广阔的时空是一对矛盾。如何突破画面的有限,使之呈现一个无限的祥瑞、空灵与广阔的时空?“现实主义的小说家有其通过上百个细节支持的主题,这些细节就像无数个反射面”,46(美)鲁道夫·阿恩海姆:《心理学和艺术中的情感与情绪》,周宪译,阿恩海姆等著:《艺术的心理世界》,第73 页。[Rudolf Arnheim,“Xinlixue he yishuzhongde qinggan yu qingxu” (Emotions and Moods Expressed by Art and Psychology),trans.ZHOU Xian,in Arnheim et al.,Yishu de xinlishijie (The Psychological World of Art),73.]但是,视觉艺术不同于叙述艺术,它无法通过“上百个细节支持”时空形象的确立。于是,鸟成为唯一的选择。换句话说,鸟是时空形象唯一的“反射面”。所以,被安排在画面中不同位置的鸟,就成为隐喻着时空存在的唯一细节。“凤鸟”图像中:在作为主体形象的交颈鸟的下画框,可以安排鸟向上探出头来,它们以类似“对举”的修辞手法与从上画框向下探头的鸟拉开了纵向距离;同理,从左、右画框探出头来的鸟则拉开了横向距离。如此,一个意象中缥缈无边的宏大的时空场域被构建完成。

图18

凤鸟即凤凰,东汉文字学家许慎在《说文解字·鸟部》中云:“神鸟也。天老曰:凤之象也,鸿前麟后,蛇颈鱼尾,鹳颡鸳思,龙文虎背,燕颔鸡喙,五色备举。出于东方君子之国,翱翔四海之外,过昆仑,饮砥柱,濯羽弱水,莫宿风穴。见则天下大安宁。”47(汉)许慎:《说文解字》,北京:中华书局影印,1963年版,第79页。[XU Shen,Shuo wen jiezi (The Explanations of the Chinese Characters),Beijing:Zhonghua Book Company,1963,79.]《山海经·大荒西经》载:“有五采鸟三名:一曰皇鸟,一曰鸾鸟,一曰凤鸟。”48《山海经》方韬译注,北京:中华书局,2009年,250 页。[FANG Tao trans.and ed.,Shanhai jing (The Classics of Mountains and Seas),Beijing:Zhonghua Book Company,2009,250.]所谓五采鸟,即凤凰。凤凰是鸟崇拜的升华,有着生命再生的寓意。在中国的神话传说中,凤飞即有百鸟相随,因而尊为百鸟之王,是祥瑞的象征。所以,在我们所遇的凤之图像中,自然会呈现为凤居中,百鸟朝凤、四方来仪的盛景。事实上,这一类图像在汉画像石中屡见不鲜,我们的确可以从大量相同语境的图像中,发现这种图像叙述的逻辑关系(图19)。这其中,凤尊为神圣,当然地居于中心或醒目之处,而其他鸟却褪去了其原型意义的神性,它们隐喻着宇宙四方,同时屈尊为拥戴凤鸟的配角。

中国人对时空如此在意,且对其观照的历史可追溯久远,所谓“四方上下曰宇,古往今来曰宙。以喻天地”。49(战国)庄周:《庄子·知北游》:“外不观乎宇宙,内不知乎太初。”疏“天地四方曰宇,往古今来曰宙。”(清)郭庆藩:《庄子集释》王孝鱼点校,北京:中华书局,第759 页。(战国)荀子:《荀子·解蔽》:“制割大理,而宇宙里矣。”梁启雄:《荀子简释》,中华书局,1983年版,第296 页。(战国)尸仪:《尸子》:“天地四方曰宇,往古来今曰宙。”《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年影印浙江书局汇刻本,第373 页。(汉)刘安等:《淮南子·原道训》:“纮宇宙而章三光。”(汉)高诱注:“四方上下曰宇,往古今来曰宙。以喻天地章明也。”《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年影印浙江书局汇刻本,第1205 页。《淮南子·齐俗训》:“往古来今谓之宙,四方上下谓之宇。”《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年影印浙江书局汇刻本,第1255 页。[ZHUANG Zhou:Zhuangzi zhibeiyou (Zhi’s Journey to the North from Zhuangzi),in GUO Qingfan,Zhuangzi jishi (The Interpretation of Zhuangzi’s Collection of Books),ed.WANG Xiaoyu,Beijing:Zhonghua Book Company,759.XUN Zi:Xunzijiebi (Uncover the Truth and Get a Comprehensive Understanding),in Ershierzi (Twenty-two Learned Men),Shanghai:Shanghai Chinese Classics Publishing House,1986 photocopied edition of Zhejiang Publishing House,373.LIU An,Huainanzi yuandaoxun (The Chapter of Rule of Tao from the Book Huainanzi),in Ershierzi (Twenty-two Learned Men),Shanghai:Shanghai Chinese Classics Publishing House,1986 photocopied edition of Zhejiang Publishing House,1205. Huainanzi qisuxun (The Chapter of Tao and Customs from the Book of Huainanzi),in Ershierzi (Twenty-two Learned Men),Shanghai:Shanghai Chinese Classics Publishing House,1986 photocopied edition of Zhejiang Publishing House,1255.其中,宇即空间,宙为时间,特别是相对方便诉诸视觉表现的前者,华夏先民自然有着更多的表达。在殷墟甲胄的卜辞中可知,东、南、西、北四方都各有神灵护佑。有关专家在卜辞中发现,四方神不但各有其名,而且分别统领着各方的风神、云神、雨神:50参见常玉芝:《商代宗教祭祀》,宋镇豪主编:《商代史·卷八》,北京:中国社会科学出版社,2010年,第100、101 页。“第一辞和第二辞是正反两面的卜问,是由贞人内在辛亥日贞问(经一辞“辛亥”后省“卜”字),问在现今的一月份上帝是否命令下雨?附记在正问辞之后的验辞说:在四日之后(由卜日辛亥日起算)的甲寅日夜间果然下雨了。下面的四条辞是依次卜问楴祭北、南、东、西四方神和四方风神的……这四条卜问楴祭北、南、东、西四神和四方风神的目的,都是为了“求年”,即祈求四方神和四方风神保佑给予好年成。”[CHANG Yuzhi,Shangdai zongjiao jisi (Religious Sacrifice of the Shang Dynasty),SONG Zhenhao ed.,Shangdaishi (The History of the Shang Dynasty),vol.8,Beijing:China Social Science Press,2010,100,101.]

辛亥,内贞:今一月帝令雨。四日甲寅夕[允雨]。

辛亥卜,内贞:今一月[帝]不其令雨。

图19

辛亥卜,内贞:楴于北方曰勹,风曰。求[年]。

辛亥卜,内贞:楴于南方曰,风夷。求年。一月。

贞:楴于东方曰析,风曰劦。求年。

而另一版卜辞中则刻有四方神与四方风神的名字:51同上,第102 页。[Ibid.,102.]

东方曰析,风曰。

南方曰夷,风曰。

[北方]曰勹,风曰。

为了进一步强调并明示这种认知,先民们还会借助具体的物象来标示寰宇空间方位。如《周礼·春官·大宗伯》中称“以玉作主器,以礼天地四方,以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”52《周礼·春官·大宗伯》,(清)孙诒让疏:“以苍璧礼天,以黄琮礼地”者,觐礼云:“方明者,木也,方四尺。设六色:东方青,南方赤,西方白,北方黑,上玄,下黄。设六玉:上圭,下璧,南方璋,西方琥,北方璜,东方圭。”(清)孙诒让:《周礼正义》:王文锦、陈玉霞点校,北京:中华书局,1987年版,第1389—1391 页。[Zhouli (The Chapter of Dazongbo [An Official in Charge of Sacrifice] of Chunguan from the Rites of Zhou Dynasty),SUN Yirang,Zhoulizhengyi (Annotations on Rites of the Zhou Dynasty),anno.WANG Wenjin and CHEN Yuxia.Beijing:Zhonghua Book Company,1987,1389—91.]当然,现实存在的无生命之器物还远远不能满足先民对天地四方的想象,以及对时间之无形的描述。所以更具有生命气象——生命即时间的过程——的四方神便在《山海经》《尚书大传》《礼记》《吕氏春秋》《淮南子》等中间以不同的活生生的样貌出现。如《山海经》之《大荒经》与《海外经》都有这类四方神的出没。其中,东方句芒、南方祝融、西方蓐收、北方禺彊最为我们所熟知。53《山海经·海外南经》:“南方祝融,兽身人面,乘两龙”;《山海经·海外西经》:“西方蓐收,左耳有蛇,乘两龙”;《山海经·海外北经》:“北方禺彊,人面鸟身,珥两青蛇,践两青蛇”;《山海经·海外东经》东方句芒,鸟身人面,乘两龙。当然,在汉代图像中更有广泛出现的颇具生命力的青龙、白虎、朱雀、玄武四象(图20),它们分别代表了永不消弭的东、西、南、北四方,并常常作为墓葬的关键性要素,以求在相对逼仄、幽冥与生命静止的墓室中间完成一个宏大气象的宇宙构筑。张衡在《灵宪》中所说的“苍龙连蜷于左,白虎猛据于右,朱雀奋翼于前,灵龟蜷首于后,黄帝轩辕于中。”54(晋)司马彪:《后汉书·天文志上》,(梁)刘昭补注,北京:中华书局,1965年,第3216 页。[SIMA Biao,Houhanhu (On the Celestial Records of the Post Han Dynasty),anno.LIU Zhao,Beijing:Zhonghua Book Company,1965,3216.]正是对四灵围绕主神,五行分布有序,东南西北中皆备的宇宙存在状态的描述。

图20

应该说上述这种时空明确的宇宙观已然深刻地嵌入到了中国文化的骨髓当中。所以,它不但将相当普遍的祭祀或丧葬等民俗活动纳入到了一个礼制的范畴,使其得以秩序化、礼仪化;而且在日常生活中,它也规范着人们的尊卑等级与行为举止。如“古人之坐以东向为尊”55(清)顾炎武:《日知录集释》,黄汝成集释,栾保群、吕宗力校点,上海:上海古籍出版社,2006年,第1581页。清代学者淩廷堪在《礼经释例》中解释:“室中以东向为尊,堂上以南向为尊。”[GU Yanwu,Rizhilujishi (The Interpretation of the Records of the Sun),ed.HUANG Rucheng,LUAN Baoqun and LYU Zongli,Shanghai:Shanghai Chinese Classics Publishing House,2006,1581.“席南向北向,以西方为上。东向西向,以南方为上”56(西汉)戴圣:《礼记》,王云五主编:《礼记今注》(上),王梦鸥注译,台北:台湾商务印书馆,1970年版,第14 页。[DAI Sheng:Liji (The Book of Rites),in WANG Yunwu ed.,Lijijinzhu (Notes of Book of Rites),part 1,trans.WANG Meng’ou,Taipei:Taiwan Commercial Press,1970,14.]等等。当然,这种方位感明确的时空观念以及对时空的种种幻想、描述与强调,不能不对汉代的艺术创作产生至关重要的影响,并促使其将这种时空观具象到图像中。这就是曾经在大英博物馆担任过东方绘画馆馆长的劳伦斯·比尼恩(Laurence Binyon,1869—1943)所说的:中国人“不是出于欧洲人的那种科学的好奇心,而是似乎出于——可以这样说——一种作这个宇宙的公民的欲望,因此,不仅猎兽而且小鸟和昆虫、还有比这更远一层的、我们称之为无生命的东西,也都被包括进他们关于宇宙的生命这一意识之中。”57(英)L.比尼恩:《亚洲艺术中人的精神》,孙乃修译,沈阳:辽宁人民出版社,1988年,第13 页。[L.Binyon,Yazhouyishuzhongrendejingshen (The Spirit of Man in Asian Art),trans.SUN Naixiu,Shenyang:Liaoning People’s Publishing House,1988,13.]有趣的是,在中国人的“关于宇宙的生命这一意识之中”,哪一种生命体最直接,最生动,也最有义务来满足“宇宙的公民的欲望”呢?首当其冲的当然就鸟类。因此,在中国人特定的生命阶段中,鸟被赋予了诸多的文化蕴含以后,又自然泛延出了对时空的隐喻。而且,这种隐喻无疑成为了一种集体无意识被深刻地嵌入到了方位感明确的时空表述之中。所以,也才有了张光直对四方神中有两个长有翅膀的注意:“东方句芒、西方蓐收、南方祝融,北方禺彊。四方使者之中至少有两个与鸟有关:即东方句芒,‘鸟身人面’,和北方禺彊,‘人面鸟身’”。58(美)张光直:《青铜挥麈》,第322 页。[ZHANG Guangzhi,Qingtonghuizhu (Sweep the Dust to Have a Closer Look at the Bronze Wares),322.](图20—a)

以上论述让我们得出一个结论,汉代匠人的艺术创作,不仅会调取文化系统中本已存在的诸种物象指涉时空的存在;同时,还会借助自然中最常见的生命体——鸟来隐喻时空与方位。大多学者都注意到“在车马出行图中缀以飞鸟,可以衬托出车骑的迅疾进行感”。59郑军编著:《汉代装饰艺术史》,济南:山东美术出版社,2006年版,第70 页。[ZHENG Jun,ed.Handai zhuangshi yishushi (The History of Decoration in the Han Dynasty),Jinan:Shandong Fine Art Publishing House,2006,70.]这一判断当然不错,但如果仅做此解读仍属浅尝辄止。因为我们结合汉代以后的中国美术发展史去观察就有明确的认知,鸟图像在汉代文化中的位置举足轻重,异乎历朝历代。尤其是在汉画像石的图像中,鸟的成规模的出现,且造型体积之夸张。特别是后者往往不为近人所理解,如林巳奈夫在解读江苏徐州出土的一件画像石时便有此困惑:“屋脊的正上方,落着巨大的鸟,显得有些不可思议。如果说这些是屋脊上的装饰,又过于大了。”60(日)林巳奈夫:《刻在石头上的世界——画像石述说的古代中国的生活》,第18、20 页。[HAYASHI Minao,Kezai shitoushang de shijie—huaxiangshishushuo de gudai Zhongguo de shenghuo (The World Carved in Stones:The Life of Ancient China depicted in Stones),18,20.]林巳奈夫据此认为这些图像“不可能是现实中的建筑装饰写生。绘画中表现的应该是神话中的情景,为了表彰这对夫妇,比如嘉德懿行等等,‘天’降临于此。”其实,这种夸张的无视物象之间比例关系的处理,在汉画像石中俯首皆是,而林巳奈夫还是以现代人所持的“科学”的视觉方式作为图像诠释的依据。因为在人类早期绘画中,特别是在汉画像中,这种“不可思议”的比例关系确实会出现在各类神话图像之中,但它也确实不会多于在各种现实图像之中的出现。所以,我们不能以鸟的体积与其他物象没有构成“科学”的比例关系,就认定工匠所表现的是神话世界。可以说,鸟在人类视觉艺术史上,从未像中国汉代那样被赋予了开掘人类视域的职能,因而鸟图像也从未像中国汉代那样有过如此规模,如此夸张的呈现。(图21)而这种呈现,已经远远不是“缀以飞鸟,可以衬托出车骑的迅疾进行感”一言以蔽之的了。

图21

显然,汉代人不仅有着清晰的时空意识,而且还努力地将之具象化。当然,如何表现时空是人类共同的难题,正如英国美学家赫伯特·里德(Herbert Read,1893—1968)所说:“现实是飘忽不定的鬼火,是我们看得到却永远无法捕捉的实在。”61(英)赫伯特·里德:《现代绘画简史》,第18 页。[Herbert Read,Xiandai huihua jianshi (A Brief History of Modern Paintings),18.]的确,在人类的视觉文化史中,即使“一套透视系统也不能精确地再现眼前所见。透视就好像是一幅地图,可以为智力指明方向,但并不能让我们看到任何现实。”62同上。[Ibid.]而鸟的隐喻却让我们意识到了一个难以“看到任何现实”的多维时空秩序的存在。

最后,还应该强调汉代图像中鸟图像的时空寓意是视觉文化自然生发的结果。由部落图腾与生殖崇拜发轫,鸟图像逐渐脱离了生物性存在的本来意义,而时空意识的卓然确立,则是鸟图像转向视觉隐喻的内在驱力。其实,这一后发的视觉意义又何尝不是对禽鸟生物性意义的复归,正如老子所说:“大曰逝,逝曰远,远曰反。”63《老子》,《二十二子》,上海:上海古籍出版社,1986年影印浙江书局汇刻本,第3 页。[Laozi,in Ershierzi (The Twenty-Second Learned Men),Shanghai:Shanghai Ancient Book Publishing House,1986 photocopied edition of Zhejiang Bookstore,3.]在中国早期文明中,鸟图像跋涉千里,远离其本来意义久矣,但在汉代还是让鸟放归本然所在的天宇,并在显示其生物性意义的基础上,将汉人的时空观隐喻其中。

四、“铜奔马”:以视觉具象呼应另一世界的时空秩序

以上讨论意在诠释鸟图像在汉代视觉文化的语境中,具有了动态的隐喻时空维度的意义。如果我们将此逻辑顺延下去,将证明的东西作为证明的前提,然后将驰名中外的汉代典范之作——“铜奔马”(图22)带入一个比照视域进行诠释,就会发现事涉“铜奔马”的本原意义有可能被重新激活,并走出一个逼仄、混乱,甚至是茫然不知的诠释范围。

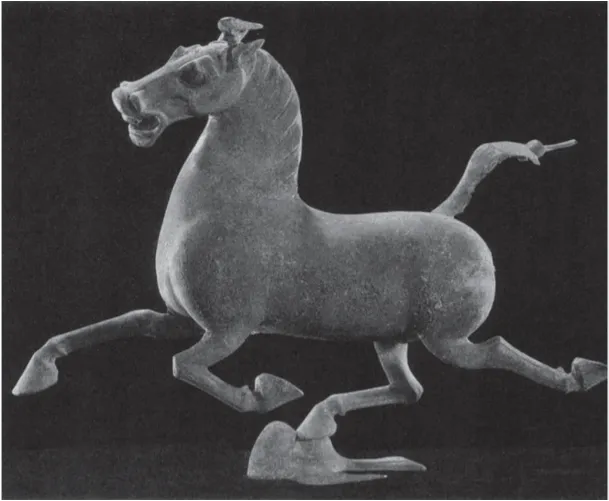

图22 铜奔马 甘肃武威雷台出土 甘肃省博物馆藏

“铜奔马”,1969年出土于甘肃省武威市雷台汉墓,1974年发表的考古报告称:“铜奔马……高34.5、身长45 厘米。奔马昂首扬尾,三足腾空,头微左顾,右后足踏一飞鸟。飞鸟两眼似鹰,展翅回首,尾端有穿一,当是固着托底的铆孔。奔马原有鞍具、辔勒,已失。”64甘肃省博物馆:《武威雷台汉墓》,《考古学报》1972年第2 期,第91 页。[The Museum of Gansu Province:“Wuwei leitai hanmu” (The Leitai Han Tomb of Wuwei City),Kaogu xuebao (Journal of Archaeology) 2 (1972):91.]“铜奔马”现藏于甘肃省博物馆。1983年被国家旅游局确定为中国旅游标志,1986年被定为国宝级文物,2002年被列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》。然而,“铜奔马”这样一件具有国际影响力的视觉文本,因为脚下踏有一只目、科、属难以确定的雀鸟,所以如何为其准确定名已然成为一种文化纠结。以致在它出土后的相当一段时间里,出于不同的文化阐释,在学界与民间它相继被称作:“马踏飞燕”“马超龙雀”“马踏飞隼”“飞廉铜马”“飞燕骝”等多达数十种。其中“马踏飞燕”与“马超龙雀”是“铜奔马”之外的两个使用频率最高的名称。前者为甘肃博物馆登记入库时的定名,同时因得到郭沫若的认可而被广泛使用;65王元甲:《东汉铜奔马准确命名之浅见》,《丝绸之路》2011年第20 期,第62 页。[WANG Yuanjia,“ Donghan tongbenma zhunque mingming zhi qianjian” (A Brief Introduction to the Accurate Naming of Bronze Running Horses in the Eastern Han Dynasty),Sichouzhilu (The Silk Road) 20 (2011):62.]后者的命名来自东汉张衡《东京赋》,即“超越风神龙雀之行空天马”。66参见宋喜群、姚昆:《“铜奔马”还是“马踏飞燕”?》,《光明日报》2018年6月12日,第11 版。[Refer to SONG Xiqun and YAO Kun,“‘Tongbenma’ haishi ‘matafeiyan’?” (“A Copper Galloping Horse”or “A Horse Stepping on a Flying Swallow”?),Guangmingribao (Guangming daily),June 12,2018:11.]由于“马踏飞燕”等命名实在难以通过现代人的“科学”的求真思维这一关。所以,一个普遍性的疑问是:“马与鸟的位置,马飞奔在上,鸟飞行反而在下。这种造型很显然是违背常识的。对此造型可以提出问题:为什么奔马置于鸟之上,为什么鸟的形态是正在飞行,什么种类的马能在飞奔之时置于飞鸟之上?”67张晋峰、牛宏:《“马踏飞燕”当为“天马伴金乌”——雷台汉墓铜奔马的宗教学解读》,《西北民族大学学 报》(哲 学 社 会 科 学 版)2017年 第2 期,第133 页。[ZHANG Jinfeng and NIU Hong,“‘Matafeiyan’dangwei ‘tianmabanjinwu’:leitai hanmu tongbenma de zongjiaoxue jiedu” (“A Horse Stepping on a Flying Swallow” should be “A Pegasus with a Golden Crow”—a Religious Interpretation of the Bronze Galloping Horse in the Tomb of Leitai of the Han Dynasty),Xibei minzu daxue xuebao (zhexue shehuikexue ban) (Journal of the Northwest University of Nationalities [philosophy and social science]) 2 (2017):133.]是的,奔马的马蹄怎么会踏在鸟背之上呢?这也太背离客观现实了。正因为如此,目前它的标准称呼还是早在出土时就已经确定下来的名称——“铜奔马”。68甘肃省博物馆为“铜奔马”的收藏单位,其官方网站http://www.gansumuseum.com/vm_bwg/wzxx.aspx?_wzid=15497a7e-b103-408a-b225-3340635ea8ab,2019年3月4日检索,以及展厅说明文字上均称其为“铜奔马”。[The Museum of Gansu Province is the place where the “Bronze Galloping Horse” is collected and kept and its official website is http://www.gansumuseum.com/vm_bwg/wzxx.aspx?_wzid=15497a7e-b103-408a-b225-3340635ea8ab,retrieved on March 4,2019,and described as “copper gallop horse” in the hall description.]这一定名让我们看出,无论学界还是民间,其思考依然被上述疑问,特别是一个“踏”字所梗阻,这当然是无奈中的必然,而这又的确影响到了“铜奔马”定名的准确度,正如其收藏单位甘肃省博物馆研究部副主任王科社所说:“不可否认,‘铜奔马’这一命名也不免有缺陷。”69宋喜群、姚昆:《“铜奔马”还是“马踏飞燕”?》,《光明日报》2018年6月12日,第11 版。[SONG Xiqun and YAO Kun,“‘Tongbenma’ haishi ‘matafeiyan’?” (“A Copper Galloping Horse”or “A Horse Stepping on a Flying swallow”?),Guangmingribao (Guangming Daily),June 12,2018:11.]所以,解决“马飞奔在上,鸟飞行反而在下”这一“违背常识”的问题,是弥补命名缺陷的首要。对此,我们不妨先从视觉心理学的层面入手,以便将该问题带入一个正确的思维轨道上来:我们知道二维平面中,上下两种物质形态的相连——如奔马与飞鸟,极易使观看者对空间关系产生困惑及误判。《狩猎舞蹈》是印度中石器时代的岩石雕刻(图23—a), 图像中有一排人跳着舞从一头野牛的身后走过,其中一个人的双脚与野牛脊背相连。试想,如果图像中仅此一人,没有另外的4 个人作为视觉比照,观看者会不会认为这个人是站在牛背上呢?当然有这种可能。所以,让观看者对“铜奔马”的马蹄与飞鸟的连接而犹豫不决难以做出判断的原因:一是“铜奔马”作为一个独立的视觉形态,其周围没有环境坐标比照;二是鸟相比马、车、人、建筑等等,体积实在弱小,马踏其背有违人们的日常视觉经验;三是飞翔中的鸟一般出现在人类的水平视觉线以上,鸟在马蹄之下飞翔显见是一道理解之障碍。但是,如果我们将“铜奔马”的鸟与马做反向连接,即将鸟置于马之上,人们还会为之困惑不解吗?这里,我们不妨援引西藏岩画《鹰与狩猎图》(图23—b)与印度岩画《狩猎舞蹈》进行比对性观察:虽然展翅欲飞的苍鹰其尾部与一只牛角相连,但我们仍可以顺利解读为鹰在牛之上飞翔,而不会有任何的困惑与误读。其原因是该图像并无“铜奔马”一般的解读困扰。首先,周围有环境比照(猎人与猎犬);其次,鹰在上而野牛在下,两者关系不违背人的日常经验;最后,鹰处在人的视平线之上。那么,通过对《鹰与狩猎图》与《狩猎舞蹈》的比对,以及参照上面对图14 的分析,我们的结论是,“马飞奔在上,鸟飞行反而在下”被认定为“违背常识”,实际上是囿于现代人“科学”的思维方式与视觉方式。如果我们打破经过现代思维方式规训出来的“常识”,回归原始的思维方式与视觉方式,那么“铜奔马”何来困惑?怎会误读?

图23

正是由于对“铜奔马”编码方式的困惑与不解,中外学者在论述这一视觉文本时,无论采用“铜奔马”的名称,还是“马踏飞燕”的名称,几乎无一例外地回避了对马蹄与飞鸟连接组合的视觉文化意义,以及深入探究其意义的本质,而仅予以赏析性的外观造型描述,或对其工艺性给予高度评价。如下列权威性的相关论述:

铜奔马,东汉,武威市雷台汉墓出土,通高34.5 厘米,长5 厘米,宽3.1 厘米,重7.3 千克。造型矫健精美,作昂首嘶鸣、疾足奔驰状。塑造者摄取了奔马一足腾空、一足超越飞鸟的刹那瞬间。让飞鸟回首惊顾,更增强奔马疾速向前的动势。其全身的着力点集注于超越飞鸟的一足上,精确地掌握了力学的平衡原理,具有卓越的工艺技术水平。70甘肃省博物馆官方网站:http://www.gansumuseum.com/vm_bwg/wzxx.aspx?_wzid=15497a7e-b103-408a-b225-3340635ea8ab,2019年3月4日检索。[The Official Website of the Museum of Gansu Province,http://www.gansumuseum.com/ vm_bwg/wzxx.aspx?_wzid=15497a7e-b103-408a-b225-3340635ea8ab, retrieved on March 4,2019.](甘肃省博物馆官方网站)

甘肃武威雷台所出铜奔马,被认为是相马中作为好马、快马的标准样式。头微偏转,两前腿上下提举,两后腿一腿踏燕(着地)一腿后扬。在画像砖、画像石中,铜奔马这一姿态处处可见。这种造型,作为一种完善的形式,代表了汉人对‘飞奔’的理解与概括,是汉人总结出来的完美造型……71王朝闻、邓福星总主编:《中国美术史》,顾森主编:《秦汉卷》,北京:北京师范大学出版社,2011年版,第132 页。此著为“全国哲学社会科学规划领导小组批准艺术学科国家重点科研项目”。[WANG Zhaowen and DENG Fuxing,eds.,Zhongguo meishushi (The History of Chinese Fine Art),in GU Sen ed,Qinhanjuan (The Volumes of the Qin and Han Dynasties),Beijing:Beijing Normal University Press,2011,132.](顾森主编的《中国美术史·秦汉卷》)

俗称“马踏飞燕”……作者独具匠心,铸造一匹矫健奔驰的骏马,三足腾空,一足踩在展翅疾飞的燕隼背上,暗示天马奔驰的速度超过了燕隼,具有挟风带雨的气势。其侧视的基本构图呈倒三角形,运动感很强。作者巧妙地让燕隼双翅张开,加强雕像支点的稳定感,同时用燕隼的疾飞之态烘托出天马的神速,取得了内容与形式、技术与思想的完美统一,堪称中国古代青铜雕塑的奇葩。72中央美术学院美术史系中国美术史教研室编著:《中国美术简史》(增订本),北京:中国青年出版社,2002年版,第73 页。[The Research Office of the Department of the History of Chinese Fine Arts of the Central Academy of Fine Arts,ed.,Zhongguo meishu jianshi (A Brief History of Chinese Fine Arts),Beijing:China Youth Publishing House,2002,73.](中央美术学院美术史系中国美术史教研室编著的《中国美术简史》)

“马踏飞燕”奔马作昂首嘶鸣、飞跃奔跑状,三足腾空,只有后足右蹄踏在一只飞鸟的背上,正与古代诗人“扬鞭只共鸟争飞”的诗句相吻合。它是汉代雕塑家智慧激情和精湛艺术技巧的结晶,也是汉人勇武豪迈气概和积极进取精神的形象体现。其惊人的平衡技巧令人叹为观止,不愧为中国古代铜雕艺术中的稀世珍品。73周伟编著:《中国美术简史》(第2版),北京:清华大学出版社,2008年版,第88 页。[ZHOU Wei,Zhongguo meishu jianshi (A Brief History of Chinese Fine Arts),2nd ed,Beijing:Tsinghua University Press,2008,88.](周伟编著的《中国美术简史》)

“马超龙雀”铜像,堪称精品之最……一匹矫健的千里马,侧首嘶鸣,三足腾空,奔驰向前。蹬地的一足落在一只展翅飞翔的龙雀背上,轻巧地化解了铜像全部的重力,体现了一种凌越时空的美感。它把力学的平衡原理运用得出神入化,显示出艺术和科学的完美结合。74洪再新编著:《中国美术史》,杭州:中国美术学院出版社,2000年版,第87 页。此著为“高等艺术教育‘九五’部级教材,中国艺术教育大系,美术卷”。[HONG Zaixin,Zhongguo meishushi (History of Chinese Find Arts),Hangzhou:China Academy of Fine Art Press,2000,87.](洪再新编著的《中国美术史》)

“马踏飞燕”,它抬头扬尾,三足腾空,作飞奔状。右后腿集全身之力,踏着一只飞燕。体态优美,富于浪漫主义设计意匠。这是一件极为珍贵的青铜工艺品。75田自秉著:《中国工艺美术史》,上海:东方出版中心,2010年,第92页。[TIAN Zibing,Zhongguo gongyimeishushi (The History of Chinese Fine Arts and Crafts),Shanghai:Oriental Publishing Center,2010,92.](田自秉著《中国工艺美术史》)

“铜奔马”以一蹄轻踏飞燕,四平八稳地腾跃空中,栩栩如生的奔马实物塑像,马首昂扬,生动地表现出蓬勃朝气,是一件了不起的立体作品。76(英)修·昂纳、约翰·弗莱明:《世界艺术史》,范迪安等译,海口:南方出版社,2002年版,第269 页。[Hugh Honner and John Fleming,Shijieyishushi (The History of the Art of the World),trans.FAN Di’an et al.,Haikou:South Press,2002,269.](英国学者修·昂纳/约翰·弗莱明著《世界艺术史》)

马好像在飞跃,它的一个蹄子踩在一只展翅欲飞的燕子身上。飞马对汉代帝王和汉代艺术而言是一个重要的吉祥符号。同时值得玩味的是,成帝(前32—6)的一个擅长跳舞的嫔妃也叫飞燕。77(英)迈克尔·苏立文:《中国艺术史》,徐坚译,上海:上海人民出版社,2014年版,第88 页。[Sullivan,Michael,Zhongguo yishushi (The History of Chinese Art),trans.XU Jian,Shanghai:Shanghai People’s Publishing House,2014,88.](英国学者迈克尔·苏立文著《中国艺术史》)

综合以上中外学者的看法,分歧点除去“铜奔马”是在地面疾行,还是在天上奔驰以外,其关注点有三个:一是强调马的造型完美;二是赞美其力学平衡原理的应用;三是飞鸟对奔马速度的烘托。当然,这三点评价无疑都是准确的,但“铜奔马”的惊人成就决不囿于这三点。这些略显简陋的泛读所留下的空白显而易见:其一,上述说法只是将“铜奔马”的评价资源,局限在一个目光可及,或言“眼见为真”的范围之内,而对马与鸟组合一体且相互依存的实质性、关键性的问题却含糊其辞,从而放弃了对这一视觉文本进行精细分析,其结果自然令视觉文本搁置在一个浅表且狭隘的美学陈述之中;其二,更为重要的是,尽管奔马与飞鸟的形塑得到了写实主义与技术主义的赞颂,但“踏”的客观存在并未因此而隐身遁去。这是一个原旨无从彰显的“死结”,如果对此没有合理的诠释与有效的疏通,“踏”的客观存在将会反过来解构所有的对这一视觉文本的现实主义阐读。“死结”形成的原因何在?当然是被现代科学规训出的“眼见为真”“眼见为实”的视觉解码方式,无法对接由视觉原型编码而成的艺术呈现。其实,“‘本文的意图’并不能从本文的表面直接看出来。”78(意大利)艾柯:《过度诠释文本》,载艾柯等著,柯里尼编:《诠释与过度诠释》,王宇根译,北京:三联书店,1997年,第77 页。[Eco,Guoduquanshi wenben (The Overinterpretation of Text),Eco et al.,ed.Colini,Quanshi yu guoduquanshi (Interpretation and Overinterpretation),trans.WANG Yugen,Beijing:SDX Joint Publishing Company,1997,77.]而我们则太局域于“本文”的表面,不愿走出“眼见为真”“眼见为实”的解释框架,并坚持以“科学”的求真、求实的态度与视觉方式,去与早期人类独特的视觉方式较劲儿,我们被“踏”所困,其本质就是于不同语境下的编码与解码发生了不可调和的冲突。

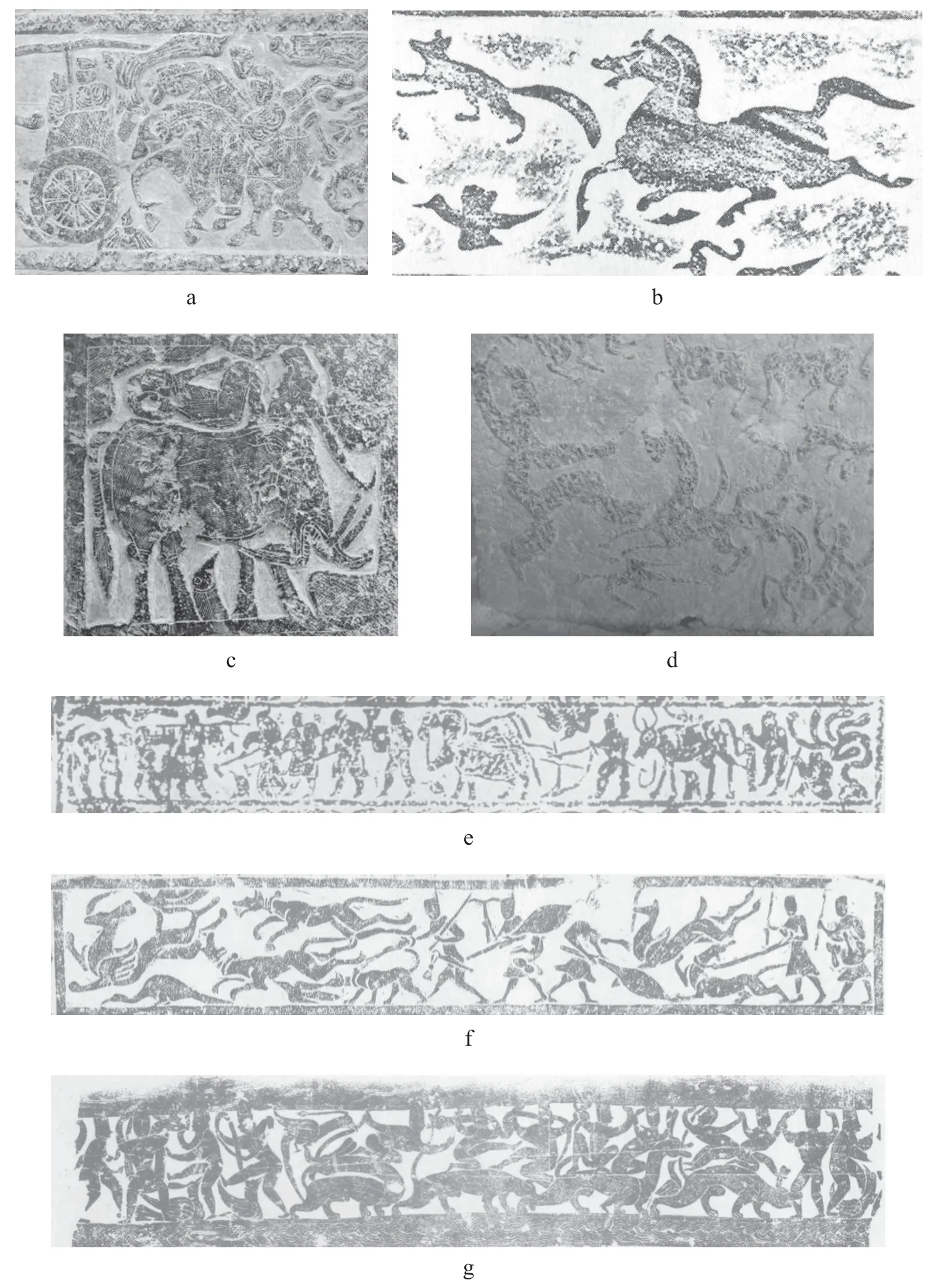

那么,“铜奔马”与其马蹄之下的飞鸟究竟是一种怎样的关系呢?由此而产生的视觉文本意义是什么呢?鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim,1904—1994)指出:“艺术品的知觉式样并不是任意的,它并不是一种由形状和色彩组成的纯形式,而是某一观念的准确解释者。此外,作品所选择的题材同样也不是任意的和无足轻重的,它在作品中与形式式样相互依赖和相互配合,从而为抽象主题提供出一个具体显现的机会。”79(美)鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧等译,北京:中国社会科学出版社,1984年,第621 页。[Rudolf Arnheim,Yishu yu shizhijue,(Art and Visual Perception),trans.TENG Shouyao et al.,Beijing:China Social Science Press,1984,621.]这是一个重要的提示,下面,我们必须找到奔马与飞鸟“相互依赖和相互配合”为观看者具体显现了什么。为避免“过度的诠释”(overinterpretation),我们仍然需要回到汉画像石的艺术空间中,并再次以鸟图像为视觉线索,悉心梳理与揣摩上述诸多图像,特别是这里新列举的一系列图像,即“车马出行”“奔马”“驯象”“瑞兽”“农耕”“狩猎”“祥禽瑞兽”。(图24)我们会发现在这些图像当中,它们有一个共同的特征——飞鸟均不合乎今天之常理地出现在马、大象、耕牛、翼兽、人的脚(蹄)下,甚至是车轮与锄头之下。80a.“车马出行”中,一只鸟处在车轮与马蹄之下;b.“奔马”中,一只鸟处在马蹄的前方;c.“驯象”中,一只鸟在大象的腹下探出头;d.“瑞兽”中,一只飞鸟几乎与翼兽蹄相连;e.“农耕”中,图左一只鸟位于农人的锄下,一只鸟耕牛的腹下;f.“狩猎”中,一只飞鸟处于狂奔的猎犬腹下,其中一翼与另一猎犬的嘴部相连;g.“祥禽瑞兽”中,图左两只鸟分别处在两人的胯下,图右一只鸟处一人胯下。显然,这类图像的集合出现就不再是偶然的发生。但是这些微妙却又显而易见之处,正如林巳奈夫困惑于从图像下框探出的鸟头为什么处于铁匠铺的铁砧之下一样,因其无法以科学的视觉方式所理解而历来被研究者所漠视。之前,我们曾一再追问这一视觉方式的真实意图是什么,并已得出结论,即隐喻一个难以“看到任何现实”的多维时空秩序的存在。而这,恰是为解读“铜奔马”的隐秘编码出示的一张通行证,或说是寻求隐藏于“铜奔马”之表面现象下面的深层结构,进而诠释“铜奔马”的微妙之处的前提。

这里,我们不妨插进一个有趣的实验。陕西绥德军刘家沟出土的“奔马”(图24—b),是一件特别给人以视觉联想的视觉文本。因为,我们若将其与“铜奔马”并置比照,两者的差别只在飞鸟与马蹄的连与未连。在视觉上相似度极高的图像为什么会有马蹄与飞鸟“连与未连”区别?这当然是因为两类不同的艺术样态所决定。对于可以使物象在两维平面中尽情展开的汉画像石,不必像作为圆雕的“铜奔马”那样,必须将马蹄与飞鸟相连;而“铜奔马”则不同,圆雕的形式特点决定它必须保持造型样态的完整性,否则一马一鸟分割两处,很容易被视为两件作品。我们的实验是:篡改“奔马”图像,将其中的飞鸟保持水平方向后移,并与马蹄相连。效果已然出现,修改后的“奔马”图像与“铜奔马”何其相似乃尔。(图25)当然,这种图像篡改纯属游戏之作,不足为凭,但这何尝不是一次有趣且有意义的提示。

图24

图25

至此,“铜奔马”的深层意义已有彰显:奔马与飞鸟是一种有意味的结构,它们以依偎为一体的视觉方式与汉画像石中由鸟参与构成的图像实为同一视觉谱系。它们都是汉代人在自己独特的思维方式与视觉方式的观照下,力图呈现出的时空关系。飞鸟虽然被“真实”地连接在马蹄之下,但应理解为鸟与马蹄之间在“意象”上存在一定的空间距离,飞鸟就是以这种“伴飞”的形式,暗示甚至强调奔马驰骋于一个广阔无垠的时空之中,而不是,起码不主要是以飞鸟去比拟奔马的速度。所以,虽然飞鸟在完整的视觉文本当中体量极小,但它却是构建一种虽隐形却完整的时空关系的重要元素。重要的是,它提示我们“铜奔马”不是一个脱离了时空关系的孤立造型,它存在于一个时空关系之中。奔马作为“一个形象是在与其他形象的关系中组构起一个幻觉空间”81(法)玛丽—诺斯·博丹内:《视觉心理学》,周宪译,(美)阿恩海姆等著:《艺术的心理世界》,第103 页。[Mary-North Bogdanet,“Shijue xinlixue” (The Visual Psychology),trans.ZHOU Xian,Anheim et al.,in Yishu de xinlishijie (The Pychological World of Art),103.]的,而这个“其他形象”就是马蹄下的那只令人困惑不已的飞鸟。其实,在一个“幻觉空间”中“铜奔马”与由鸟图像参与进视觉文本的汉画像石一样,均是以同一符号构成的意象体系。在格式塔心理学的视界中,奔马与飞鸟是“一个各部分之间相互影响的有机整体,而整体大于各部分之和”。这便有了“整合使之完型”的意味,也暗合了“境生于象外”的中国古典美学之精神。因此,对“铜奔马”的诠释,就要避开孤立的构成元素解读,而“必须根据你以往的经验和你的基因中所体现的远古的经验,通过发现各个部分的最优组合,主动地构造这些‘整体’。这种组合最有可能对应于真实的世界中某个物体的有关方面。很明显,重要的是各部分之间的相互作用。”82(英)F.克里克:《惊人的假说》,汪云九等译,长沙:湖南科学技术出版社,2007年,第44 页。[F.Crick,Jingren de jiashuo (A Surprising Hypothesis),trans.WANG Yunjiu et al.,Changsha:Hunan Science and Technology Press,2007,44.]显然,对于诠释者来说,所谓“以往的经验和你的基因”就是原始思维,就是原始的视觉方式。这种“远古的经验”就是沉淀于人类心底的集体无意识。

所以,“铜奔马”所含有的构成要素决不是简单而孤立的具象存在,而是汉人时空思维、宇宙意识与科学技术,以及艺术家个体情感贯注与灵感释放的完美结合。“铜奔马”出土40多年来,奔马与飞鸟做如是组合的蕴意仍没有得到基本一致的认知,即使是“飞鸟对奔马速度的烘托”一说被较多人所默认,也还是有研究者发声质疑:“如果像我们现在所认为的,作者仅仅是利用马蹄下的这只飞鸟衬托此马奔跑的速度之快已超过了飞鸟。试问,这位工匠为张将军制作这样一件陪葬品寓意何在、有何意图?”83王元甲:《东汉铜奔马准确命名之浅见》,《丝绸之路》2011年第20 期,第64 页。[WANG Yuanjia,“Donghan tongbenma zhunquemingming zhi qianjian” (A Brief Introduction to the Accurate Naming of Bronze Running Horses in the Eastern Han Dynasty),Sichouzhilu (The Silk Road ) 20 (2011):64.]其实,除去前文已做简略评述的“飞鸟衬托此马奔跑的速度之快”,仅“这样一件陪葬品寓意何在、有何意图?”的疑问还是不难回答的。基于上述诠释,我们完全可以认为奔马与飞鸟的组合,如同汉画像石图像中鸟与其他物象的组合,实则是汉人时空观的具象体现,是汉人以视觉隐喻去呼应他们想象与渴望的,可延展逝者生命的,另一世界的时空秩序。最终,这种由马与鸟所构建的有意味的视觉隐喻,理所当然地在这一时期的墓葬文化中找到了恰当的落脚点。由于逼仄隐晦的墓室迫切需要对混沌空寥之宇宙的着力渲染而促成时空的张力,因此也就出现了有关专家所注意到的那样,“宇宙也是战国早期和汉代早期墓葬出土文献共同关心的主题。”84(美)罗泰(Lothar von Falkenhausen):《宗子维城:从考古材料的角度看公元前1000 至前250年的中国社会》,吴长青等译,上海:上海古籍出版社,2017年,第339 页。[Lothar von Falkenhausen,Zongziweicheng:congkaogu cailiao de jiaodukangongyuanqian 1000 zhi qian 250nian de Zhongguoshehui (Noblemen,the Backbones of the Country:Chinese Society from 1000 to 250 BC from the Perspective of Archaeological Materials),trans.WU Changqing et al.,Shanghai:Shanghai Chinese Classics Publishing House,2017,339.]而这一时期的墓葬文化从某种意义上说,也因此构入了汉人的时空认知,宇宙意识的意义系统当中,并以这种构入行为表达主体与时空及宇宙的关系;从艺术认知的角度看,汉代是一个浪漫的时代,这个时代的艺术创作者始终在探索一种可以传达自己对时空寰宇强烈感受的视觉方式,而“铜奔马”就是这种探索的映射。我们只有接收到“铜奔马”所传递出来的奔马与飞鸟同构性效应的基础上,才谈得上对这件作品匠心所在的认知、共鸣与评价,即在服从雕塑自性特点的前提下,将奔马与飞鸟的形象作出既可以用艺术标准衡量,又可以用力学标准衡量(但不可以用“科学”的视觉方式衡量)的完美的处理。

以上分析可以看出,“铜奔马”与汉画像石之间是可以互文释读的,它们同在一个意义网络。因为那个时代的人们有着相同的生命体验、思维逻辑与视觉方式,所以,具有上述特征的视觉隐喻亦是那个时代共同的文化症候。事实上,即使是“铜奔马”这类圆雕形式的呈现也不是孤例。就在“铜奔马”出土35年之后的2007年5月,一件“陶奔马”(图26)在武威市城区西郊的一座魏晋时期的墓葬中出土。“该陶奔马长58.5 厘米,高42 厘米,泥质灰陶,造型虽比不上铜奔马精美,但动态、腾空的三足及踏于飞燕背上的右后蹄均与铜奔马如出一辙。”85王朝霞:《“铜奔马”故乡威武市出土陶奔马》,《甘肃日报》,转引自“人民网” http://unn.people.com.cn/GB/14748/5839257.html,2007年6月8日,2019年3月2日检索。[WANG Zhaoxia,“Tongbenma guxiang weiwushi chutu taobenma” (The Pottery Galloping Horse Unearthed from the Hometown of “Bronze Galloping Horse Weiwu City”),Gansu Daily,quoted in People’s Daily Website,http://unn.people.com.cn/GB/14748/5839257.html,June 8,2007,retrieved on March 2,2019.]当然,今天看来这类图像显然不是理性的,但正是这种非理性,才使他们彻底地解放了自己,并相当自信与自如地处理了物象与时空宇宙的和谐关系。

图26 陶奔马 甘肃武威市区出土

五、余 论

与本论题相关,还有两个问题值得关注:

其一,鸟属于无国界的生命存在,它又贯穿于整个人类生命存在的历史。但是用鸟图像结构方位秩序化的理想时空,却是汉代人所独有,这不能不说是中国汉代艺人对人类视觉文化史与世界艺术史的一个重要贡献。遗憾的是,汉代之后,随着原始的视觉方式的转化或退化(从科学的角度看,抑或是进化),以及中国绘画的分科别类渐次清晰与明确,86唐代张彦远的《历代名画记》将中国画分为人物、屋宇、山水、鞍马、鬼神、花鸟六门。见于安澜编:《画史丛刊》(一),上海:上海人民美术出版社,1963年版,第7 页。北宋由官方主持编撰的《宣和画谱》将中国画细化为十门,即道释门、人物门、宫室门、番族门、龙鱼门、山水门、畜兽门、花鸟门、墨竹门、蔬菜门。见《画史丛刊》(二),上海:上海人民美术出版社,1963年版,第6 页。南宋邓椿将中国画分为八类,即其所著《画继目录》卷六:仙佛鬼神、人物传写、山水林石、花竹翎毛;卷七:畜兽虫鱼、屋木舟车、蔬果药草、小景杂画。见《画史丛刊》(一),上海:上海人民美术出版社,1963年版。元代汤垕在《画鉴》中说:“世俗立画家十三科,山水打头,界画打底。”汤垕:《画鉴》,马采注,北京:人民美术出版社,1959年,第75 页。元代陶宗仪《辍耕录》中的画家十三科是:“佛菩萨相、玉帝君王道相、金刚鬼神罗汉圣僧、风云龙虎、宿世人物、全境山林、花竹翎毛、野骡走兽、人间动用、界画楼台、一切傍生、耕种机织、雕青嵌绿。”见《钦定四库全书·辍耕录·二十八卷》。[AN Lan, Huashi Congkan (History of Painting Series),Shanghai:Shanghai People’s Fine Art Publishing House,1963,7.TANG Hou,Huajian (The Appreciation of Paintings),anno.MA Cai,Beijing:People’s Fine Art Publishing House,1959,75.]中国美术史由此出现了几乎不为人觉察的拐点,鸟图像在人物、山水等图像中已经难觅其踪,即使偶尔出现,也仅作为陪衬与点景的作用,几乎可以忽略其存在。(图27)虽然,鸟图像于因为画种分科而独立出来的花鸟画中被着力呈现,但是,有汉一朝所出现的对时空寰宇的喻意几乎瞬间逝去,甚至已然成为后人的视觉迷障。而这不能不说是一个有趣且可深入探讨的话题。

图27

其二,鸟图像并不是广布于所有的汉画像石出土地,从而使汉画像石中的鸟图像有了地域特征。有专家曾提到:“陕北区、苏鲁豫皖的北部区域动物图像相对较少;南阳区、四川区、苏鲁豫皖的南部区域动物图像相对较多,尤其南阳区以动物表现著称。南阳区、苏鲁豫皖区南部在先秦曾一度为楚的地域,深受楚画艺术影响。”87黄雅峰:《汉画像石画像砖艺术研究》,北京:中国社会科学出版社,2011年,第227 页。[HUANG Yafeng,Hanhuaxiangshi huaxiangzhuan yishuyanjiu (The Study on the Art of Portrait Bricks and Stones of the Han Dynasty),Beijing:China Social Science Press,2011,227.]这一观察疑似将鸟图像排除在外。因为,本文所援引的鸟图像大部分出自苏鲁豫皖北部,以及陕北地区出土的汉画像石。而其他地区,如南阳的汉画像石中,除了朱雀、阳鸟,以及少量的“羿射”,很少有其他鸟图像的出现,特别是表现“人间”的画面几无鸟图像现身,更无山东、徐州等地鸟图像的规模化出现。另外,“南阳区、苏鲁豫皖区南部在先秦曾一度为楚的地域,深受楚画艺术影响。”似也不足为凭,因为苏鲁豫皖的北部区域于先秦时期同样为楚地。其实,鸟图像的规模化、醒目化的出现,以苏北、皖北、豫东、山东东南部一带的画像石为多,尤以东部沿海地区最为显著。究其原委应该与这一带的先民热爱图腾有关。当然,这需要另辟选题进行深入研究。

2019年3月14日于杭州良渚文化村白鹭郡·南

2020年5月14日三次校订于徐州马棚山南麓