从直观经验走向数学推理

章刘飞

[摘要]“和差问题”是小学数学中的一个经典问题,传统教学重点是告诉学生“大数=(和+差)÷2,小数=(和-差)÷2”,缺少过程性的探究。在“和差问题”的教学中,教师基于学生从直观地凑数到一一列举再到数学推理建构新方法,让学生经历观察、分析、验证、应用的过程,可有效帮助学生积累学习活动经验,提升学生的数学推理能力,发展学生的数学核心素养。

[关键词]和差问题;直观经验;数学推理

[中图分类号]G623.5 [文献标识码]A [文章编号]1007-9068(2020)14-0052-03

人教版教材六年级下册在“数学思考”这个单元的练习中安排了这样一道题目:

〇、口、△各代表一个数,根据下面的已知条件,求〇、口、△的值。

(1)〇+口=91 (2)口-〇=8

△+口=63 口+〇=12

△+〇=46 △=口+口+〇

对于第(1)小题,常规的解答方法是把三个等式“=”左边的图形加起来,“=”右边的得数加起来,从而知道〇+口+△的和是多少,然后再求每个图形的值。还有一种方法是把前两个等式“=”左边的图形相减,“=”右边的得数相减,得到第四个等式“〇一△=28”,然后把第三和第四个等式“=”左边的图形加起来,“=”右边的得数加起来,从而得到〇+〇的和是多少,最后再求每个图形的值。

对于第(2)小题,常规的解答方法是把前两个等式“=”左边的图形加起来,“=”右边的得数加起来,从而得到口+口的和是多少,然后再求每个图形的值。当然还有一些学生是用“凑数”的方法,先思考满足“口-〇=8”的可能答案,然后再思考满足“口+〇=12”的可能答案,两个都满足要求,就得到正确的答案了。

在教学中,笔者发现学生一般喜欢用“凑数”的方“必然”的过程,让学生相信这不是一种“凑巧”,而是一种必然的经验。】

出示问题:一个笔袋和一本练习本一共12元,一个笔袋比一本练习本贵6元,一个笔袋()元,一本练习本()元。

交流:你是用什么方法解决这道题的?

(1)快速列举法:9+3=12,9-3=6。

(2)一一列举法:如11+1,减法不对;10+2,减法不对,9+3,减法对。

(3)笔袋+笔袋:12+6=18(元),所以一个笔袋是9元;练习本+练习本=12-6=6(元),所以一本练习本是3元。

师:你可以用自己喜欢的方法解题,但更要考虑如何既正确而又快速地求得答案。

师:那像这样的加减法算式,都有这样的秘密吗?可以举一些例子再验证一下。

(学生尝试举例证明,反馈交流)

小结并板书:大数=(和+差)÷2,小数=(和-差)÷2。

【反思:解题方法千万条,正确快速很关键。学生基于列举法学会用“和+差”和“和一差”来计算,这是一种新方法的尝试,更是一种新经验的应用。用自己喜欢的数据来进行验证这种方法的普适性,既是一种过程性的尝试,更是一种对结论的不完全归纳,体现了求真务实的科学精神。】

(四)课堂总结,拓展思维

师:今天我们通过仔细观察、积极思考,并采用多种方法找到加减法里面的秘密。数学学习就是这样,有了问题,我们就解决问题,在解决问题的过程中,又产生新的问题,只有在问题中不断寻找结果,我们的数学学习才会越来越棒。现在,你看着这张图片,你心里有新的问题了吗?

生:乘除法里的问题;减乘相关的问题;加除相关的问题……

【反思:带着问题进入课堂,最后带着问题走出课堂,这不仅是一种数学意识,更是一种学习习惯。學生只有自主思考、合作探究,才能形成数学学习的兴趣,提高解决问题的能力。】

【教学反思】

1.鼓励学生学会提问。提出问题的意识贯穿本节课的始终,可让学生养成“想一想”“问一问”“试一试”“验一验”的好习惯。学生提出的问题或许没有教师想象中的那么理想,但是,提着提着,就“提”到核心要素上去了。特别是求两种物品的单价,学生不仅直接问到点子上,而且还能用“猜测”“一一列举”等方法去解决问题。这样的学习习惯必然能促进学生能力的提高。

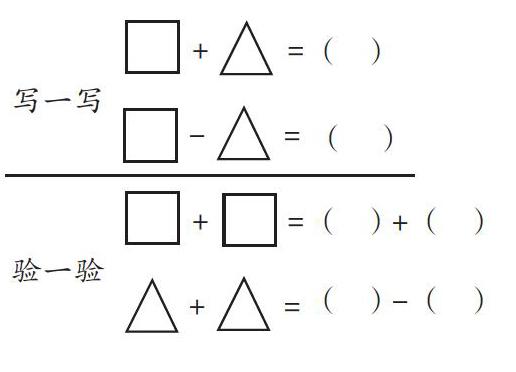

2.师生合作寻找规律。要得到“大数=(和+差)÷2,小数=(和-差)÷2”这个抽象的规律,必须要经历一定的探究。学生思考的重点往往是如何得到两个不同物品的单价,而至于是用什么方法求得的,没有进行思考。要使学生能通过观察、讨论、归纳、应用“大数=(和+差)÷2,小数=(和-差)÷2”这个规律,就需要师生合作,如数形结合“验一验”、开放式举例“验一验”等。

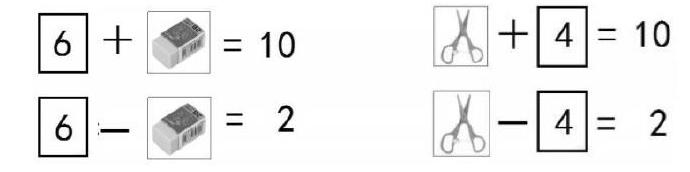

3.不断优化解题方法。在第一次尝试解决“口+△=10”的问题时,鼓励学生打破固定的“一个答案”,让学生积极参与解决问题,这样才会出现“9+1,8+2,7+3,6+4,5+5,4+6,3+7,2+8,1+9”这9种情况。学生一是结合自己的生活经验,认为这两样物品的单价可能是多少,还有就是认为两种物品的单价是固定的,所以只能有一种答案。教师再出示“口-△=2”这一条件,这时学生会尝试用减法进行一一验证,而且理所当然地提出:第一件物品是大数,第二件物品是小数,所以“5+5,4+6,3+7,2+8,1+9”都是不对的。学生对一一列举的方法是情有独钟的,甚至有些数感好的学生,一下子就想到了答案,这对建立“大数=(和+差)÷2,小数=(和-差)÷2”这个规律,是一个挑战。而且解答组合的两个等式,学生以前也是没有经历过的。为此,教师用遮挡两个小数或两个大数的方式,引导学生去观察、分析,然后再用圆片图验证,最后让学生用自己想的数进行验证,通过不断强化得出的新方法。不管是“一一列举”,还是“大数=(和+差)÷2,小数=(和-差)÷2”,在这节课中说不上哪种方法谁更好,但教师要有一种意识,即得到一种新方法的过程,就是一个学习研究的过程,对于学生探究新知识是一种经验积累。可以预见,对于解决数据比较大的“和差问题”时,用“大数=(和+差)÷2,小数=(和-差)÷2”还是比较好的。

(责编:黄春香)