让学习回归大脑的社会本性

汪寅 臧寅垠

在传统教育理念中,学习和社交似乎是矛盾对立的两个事物。家长常常教育学龄儿童要把自己学习的时间和同伴玩耍的时段严格划分开来,正所谓“学习的时候好好学习,玩耍的时候尽情玩耍”。而且,学习和社交也有严格的先后顺序,必须“先完成作业,然后才能找同伴玩”。在我们的刻板印象中,那些沉默寡言、埋头苦读的学生往往会名列前茅,而忙于社交的孩子通常是不务正业的。除此之外,家长们似乎认为孩子只有在一个人、心无旁骛的情况下才会高效学习,所以常常在他们学习时贴心地关上房门,生怕自己的一举一动影响孩子的学习效率。更有不少人笃定学习和社交是人类不同年龄阶段的任务:先在校园内把知识都学好了,然后再到社会中锻炼如何与人交往。然而,学习和社交真的是势不两立、水火不容的吗?

人脑学习是一种社会行为

现代教育学认为,教育的本质是对人脑的塑造,而尊重教育规律在很大意义上就是尊重脑的工作规律。然而,目前大多数关于人脑学习的研究只是在探索单个个体学习的脑机制。比如让个体单独在屏幕前记忆知识,逻辑运算,之后测量并分析这些认知过程。虽然这类研究极大地帮助我们了解大脑学习的基本机制,但是这些个体独立学习过程中的脑机制真的能全面、如实反映我们日常教学课堂中大脑工作的规律吗?

众所周知,人是社会性动物。而人类学习本质上也是一种社会行为。从个体技能发展上来说,许多知识和能力是在与他人互动中获得的。例如,婴儿通过观察和模仿其他个体来学习语言和工具的使用;幼儿通过玩闹嬉戏来学习如何分享以及交流沟通;青春期个体通过别人的评价来建立自我认知;成年之后,个体通过更复杂的人际交往(工作和建立亲密关系)来进一步学习待人处事和社会准则,并通过聚会和社交媒体来交流生活和工作的经验。从群体文化传递上来说,知识和信息的传递(如耕田打渔、纺织狩猎、生活习俗、医学实践以及文化传承)都需要人与人之间通过口述或著书代代相传。教授知识本质上是一种社会性言语沟通。教授者需要以别人能听懂或读懂的描述方式来传授经验,同时根据反馈来掌握听众和读者的知识背景与疑惑点;而学生也需要时刻理解老师的表达内容,顺着思路和意图进行思考和提问。在现代课堂中,学习更是一种明显的社会行为。从小学到大学,教育都以群体(班级)的形式进行,并且评估体系也都是以人与人的比较(成绩排序)来实现的。

大脑的默认状态和基本需求都是进行社会探索

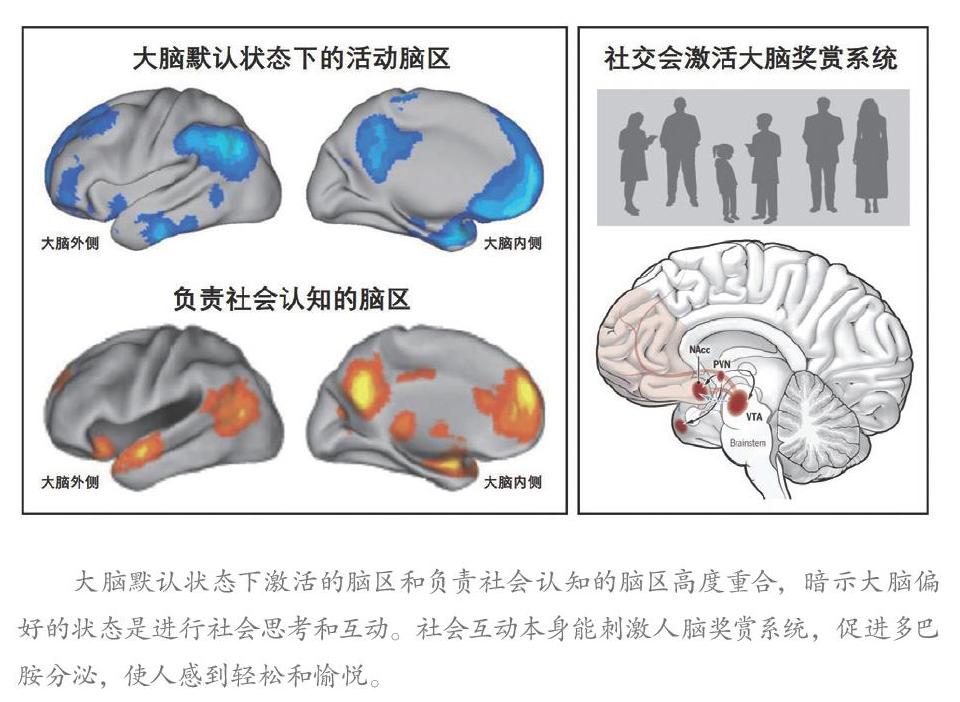

过去20年的脑科学研究揭示出一个重要的发现:大脑的默认状态是进行社会探索(social navigation)。就像人们会习惯性把手机的默认状态设置为静音,我们的大脑也有它偏好的认知状态。通过磁共振扫描放松状态下的人脑,研究者发现大脑的默认激活模式与完成社会认知任务时的激活脑区高度重合。这些脑区负责共情、读心、合作和互助,促进个体对他人进行感同身受并帮助自己回忆过去和计划未来。其实大脑的这种社会性默认状态非常容易理解。举例来说,当我们走神(做白日梦)或者忙完手头工作时,人们会自然而然地从事一些社会探索相关的事情,比如打开微信朋友圈浏览,与好友聊天分享有趣的见闻,追踪新闻了解世界上其他人的生活,回想一下今天与领导、同事的谈话,或者计划一下这个周末与家人的游玩计划。大脑这种偏好社会探索的属性能帮助个体更好地了解周围的人和事,并在脑中预备和演练可能采取的行动,促进人际更和谐地相处、更高效地交流。

脑科学研究还发现:简单的社会接触就能激活人脑奖赏系统。点赞朋友的分享或者自己的分享被他人点赞都能促进多巴胺大量分泌,从而引起愉悦感受。相反,社会孤立或者被同伴抛弃会引起和生理疼痛类似的大脑反应。如果让每个人去描述其一生中最痛苦的经历,大多数人可能都会想到社会属性相关的痛苦,比如亲人离去、恋人分手、被同学同事排挤等。“心痛”往往比生理疼痛(如断腿、生病)更难受、更刻骨铭心。很多时候,好的社会关系(如恋爱成功、被周围人支持、在别人困难时被需要)带来的愉悦感远远大于金钱和物质所能提供的。不少研究都表明個体的社会连接能准确预测其幸福感和大脑健康程度,而世俗标榜的个人成功和富裕则不能。所以,积极参与社会互动——特别是与周围人建立起良好的社会关系,对个体的脑健康至关重要。

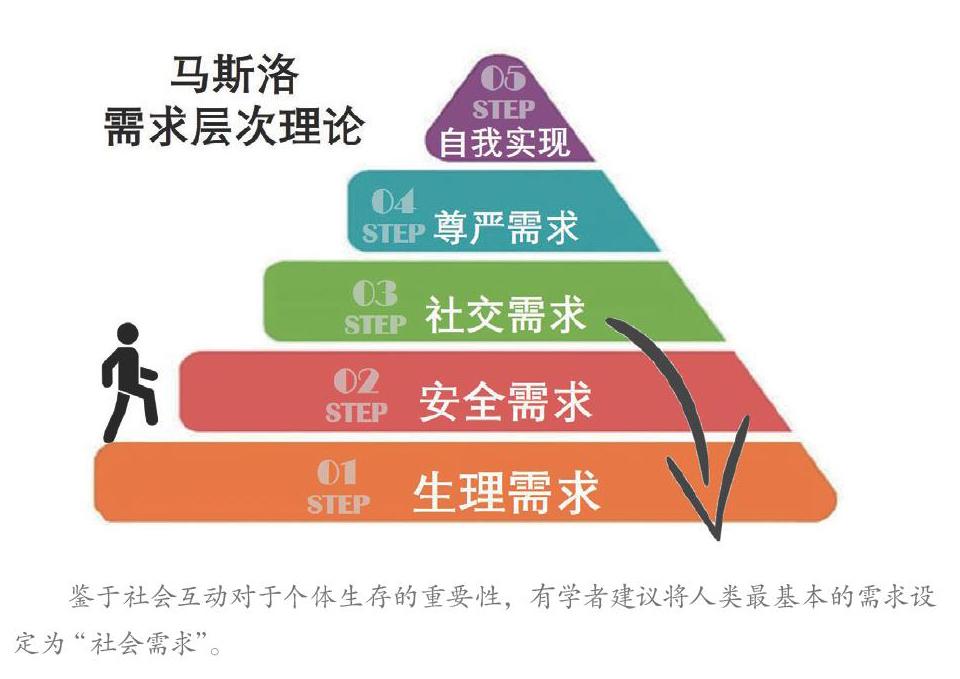

由此看来,人脑的默认状态和健康福祉都是和个体社会化密切相关的。基于这些观察,加州大学洛杉矶分校的神经学家马修·李伯曼(Matthew Lieberman)建议调整经典的马斯洛需求层次理论。他认为,人类在社会方面的需求比生理需求更为重要。人类婴儿无法照顾自己,基本的进食、取暖、安全、技能学习都需要其他个体的协助。而且人类从出生开始就有极强的与其他个体建立社会连接的需求和冲动。即使在食物充足的情况下,短暂地与照顾者分离都会导致巨大的痛苦和伤害。因此,人类最基本的需求就是与其他个体进行社会互动。

让课堂教育满足大脑的社会需求

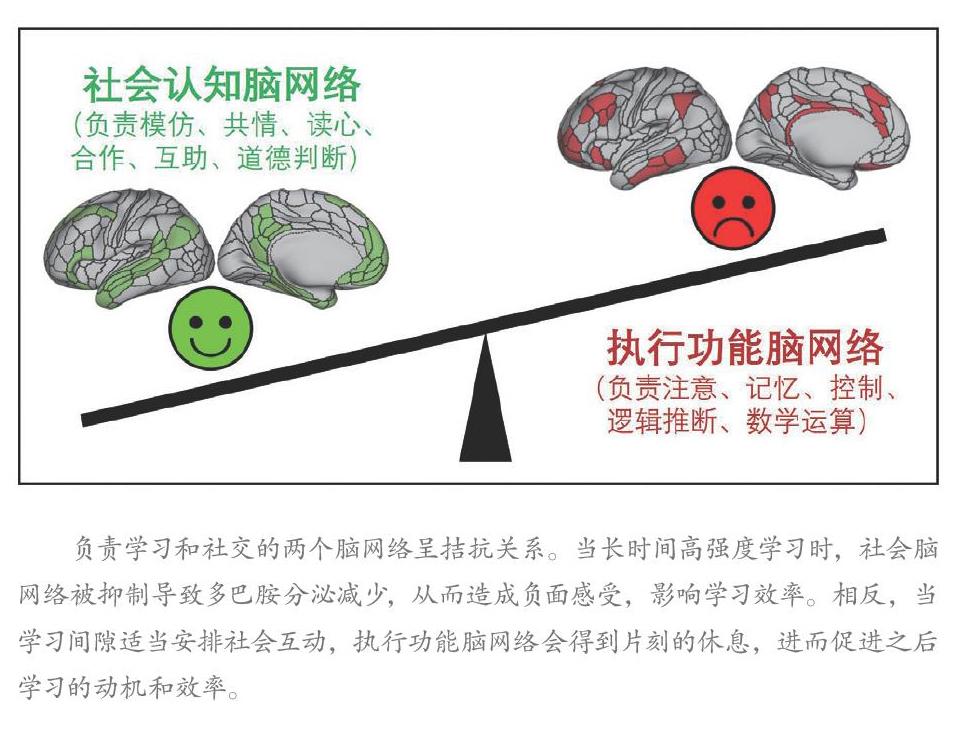

了解大脑的社会属性能帮助我们更好地设计适合大脑学习的课堂氛围以及学习条件。孩子的天性是与其他个体进行连接和互动,但是目前的课堂规则较严重地压制了这种天性。社交似乎被当成是课堂的敌人,而热衷于互动的孩子常常被责备在破坏学习气氛。例如,上课交头接耳、互传纸条会被当作扰乱课堂秩序而受到处罚。然而,在课堂上一味强调专心听讲而不安排适时的互动放松会导致学习效率大幅下降。脑科学研究发现,负责学习的脑网络(执行功能网络)和负责社会互动的脑网络(社会认知脑网络)是呈拮抗关系的:也就是说,当其中一个网络被激活时,另外的一个网络将被抑制。因此,长时间高强度的学习会抑制社会脑网络的活动,从而导致多巴胺分泌下降,愉悦感降低,造成各种心理不适和负面情绪,最终影响孩子的学习动机和效率。这就是为什么西方谚语说:只工作不玩耍,聪明孩子也变傻。相反,在课堂中适度安排短暂的社会互动会使执行功能网络得到片刻的休息,同时互动中分泌的多巴胺也让个体愉悦,促进之后的学习效率。因此,如果我们的课堂可以提供给孩子们互动、社交的机会,以释放孩子与其他个体连接、互动的天性,可能反而会达到更好的课堂效果,促进知识吸收和理解。

另外,由于大脑的默认状态是社会思考,孩子们时刻都在注意着别人的所思所想。他们希望被周围的人接纳认同,而这种需求强烈地影响个体的学习动机,以至于不少孩子宁可不认真读书,也不愿意被别人嘲笑排挤(如被说成“书呆子”)。这就需要家长和老师共同关注孩子的社会需求是否得以满足,而不只是以成绩论英雄。

让课堂教育利用社会大脑的优势

最新的研究还表明:负责社会功能的脑网络本身也有很强的记忆功能。传统记忆理论认为大脑通过海马体来编码存储知识。然而研究者近期发现,当个体将枯燥的知识社会化时(比如从社会角度来思考某种知识),大脑会开启它独特的社会工作记忆空间来加速我们对知识的处理和编码。这种机制对于信息的存储能力甚至比传统的记忆系统更好,所以被称为“社会编码优势”。

社会编码优势可以被广泛地应用在教育中,比如历史课。目前不少学校的历史课授课形式还是以考试为主导,强调考点的记忆。然而,这种死记硬背的方式无法利用社会大脑的优势。历史是最富社会信息的知识。不少人喜欢通过读小说或评书(如《三国演义》)来了解历史,因为小说中描写的不仅仅是历史事件中发生了什么(比如谁赢了几座城池,战争持续了多久),更大的篇幅是在描述事件为什么会发生,这当中包含了丰富的人物性格、人物关系以及心理过程。虽然教育学家强调历史课本应当还原事实(即各种数据和史实知识点),但历史课更重要的使命是以史为鉴,帮助我们从过去的事件中学习人物的品格、思维方式、为人处事方法以及把握事物的发展规律。即使小说内容有夸张、戏剧化的部分,但它却很好地利用了社会编码优势,提高了我们对历史人物和事件的记忆,使我们更加享受学习的过程。因此,未来的历史课堂可以侧重让学生更多地体验历史事件中人物的思考、情绪和动机,这样才能更好地发挥社会大脑的优势。历史课需要将枯燥的记忆内容包装在丰富的社会背景下讲述。

除了知识点的记忆,课堂在技能的指点上也应该多利用学生的社会大脑。现今的语文作文指导常常侧重教授高级的段落结构、语法句式以及优美辞藻。然而,写作的根本目的是进行思想交流,让读者能够明白作者想要传递的信息,这就包含了许多读心的过程。一流的作家往往能非常清楚地了解读者在读文章时的感受和想法,从而更好地去做铺垫和陈述。因此,作文课也应该强调思想的传递,少些八股文式的技巧传授,多一些写作时的换位思考训练,从而让文章更能引起他人的共鸣和深度思考。

最后,对于一些理科科目来说,怀着社会目标去学习也能提高效率。耶鲁大学社會心理学家约翰·巴奇教授(John Bargh)在20世纪80年代曾经做过一个实验。他让学生去学习新的知识,一组被告知学习完之后有考试,而另外一组则没有提及考试,只是提到他们需要把所学知识教给其他人。最后两组学生都参加了同样的测试。结果表明,被告知需要教课的学生的测试表现远远好于为了考试而学习的学生。在美国,不少学校早已开展类似“学而教”的教学模式(learning-for-teaching),比如让高年级学生辅导低年级学生的数学。他们发现,学生在社会目标下学习的积极性更高、效率更好、记忆内容持续时间更长、更扎实。究其深层原因,可能是学生为了避免在别人面前教学失败而尴尬,使得其他个体对自己产生较低的评价,所以更努力地学习;同时,为了预备教学时可能面临的提问,他们会更深入、更全面地理解知识点。

总结下来,目前脑科学的研究表明:第一,大脑的默认状态和根本需求是进行社会性思考和互动;第二,抑制社会大脑的激活会减少多巴胺的分泌,反过来阻碍高效学习;第三我们的课堂不应站在孩子爱社交天性的对立面,反而应该好好利用这个特点,让社会大脑辅助孩子高效学习。我们认为,重视人的社会需求和大脑的社会属性能帮助个体更好地激发学习的潜能。充满社会元素的课堂能使学生变得更聪明、学习过程更愉悦、学习效率更高。