土地流转中为什么会形成大量小农复制

郑阳阳 王丽明

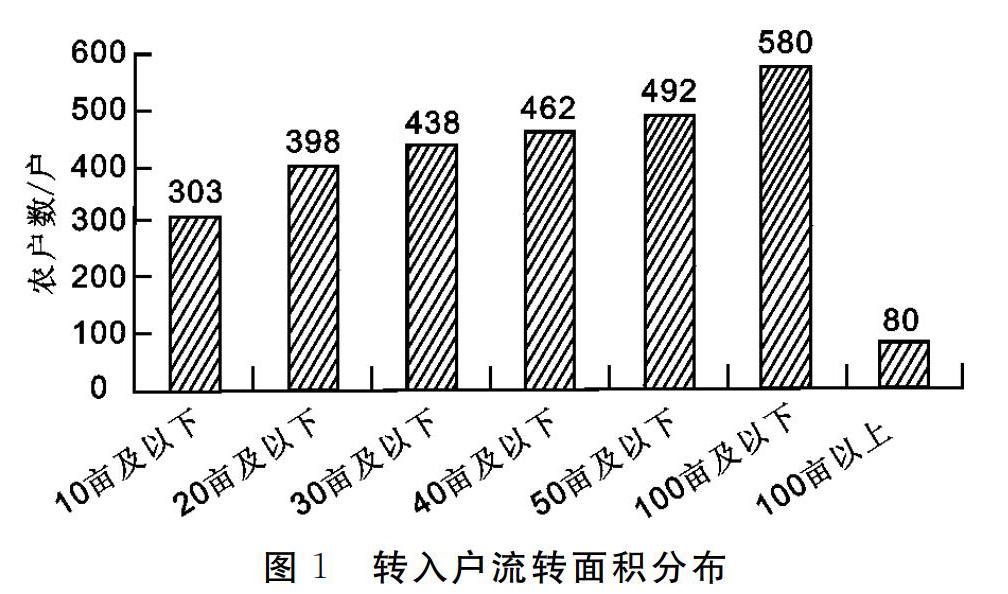

摘 要:土地流转是实现规模化经营的前提之一,然而土地流转中却出现大量小农复制,从而影响土地流转的质量和效果。运用12省(自治区)2 553份农户问卷,详细分析土地流转中小农复制的现状及其形成原因。研究发现:(1)农户流转耕地面积不大,转入户流转面积20亩及以下的约占总转入户数的60.3%,转出户流转面积5亩及以下的约占总转出户数的74.38%,转出户中仍然经营土地的约占总转出户数的74%。(2)农业分工发达使生产更加方便、文化传统形成路径依赖、禀赋效应产生“价值幻觉”以及公共服务不健全使未来存在不确定性导致转出户流转部分土地。乡土社会限制土地流转范围和经营风险增加风险感知导致转入户流转小规模土地。

关键词:土地流转;小农复制;生产分工;禀赋效应;乡土社会

中图分类号:F301.1 文献标识码:A

文章编号:1009-9107(2020)04-0090-09

收稿日期:2019-12-02 DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2020.04.10

基金项目:国家社会科学基金项目 (17BGL132)

作者简介:郑阳阳(1990-),男,中国农业大学经济管理学院博士研究生,主要研究方向为农业经济理论与政策。

通信作者

一、研究背景

土地流转是扩大经营规模、优化资源配置、提高农业竞争力和效益的有效举措[1]。十八届三中全会以来,中央政府通过“三权”分置、土地确权、稳定土地承包关系等举措来推动土地流转和规模化经营。截止2017年底,我国土地流转面积5.12亿亩,土地流转率37%[2],新型农业经营主体达到280万个,新型职业农民总数超过1 270万人[3]。

然而,目前我国尚未达到“理想”的农业经营规模[4]。根据全国第三次农业普查,我国小农户数量占农户总数的98%以上,从业人员占90%,耕地面积占总面积70%,经营规模在10亩以下的农户约有2.1亿。在未来一段时间内,“大国小农”是我国的基本国情农情,农业的主体仍是小农户。进一步对比1996年和2015年全国农村固定观察点数据,10~30亩的农户占比从1996年的20.2%下降到2015年的10.32%,10亩以下的农户占比却从1996年的76%增加到2015年的85.74%,而周期土地流转率从2.6%上升到33.30%[4-5]。可以看出,随着土地流转率的提高,小农户占比竟然越来越高。

为什么在土地流转率越来越高的现实情况下仍然存在大量的小农户,并且小农户的占比呈不断升高趋势。在实际调研中发现,小农复制是重要的原因之一。一方面,大量转出户仅仅流转部分土地,不仅难以满足规模化经营主体的需求,而且加剧了土地的细碎化;另一方面,大量转入户只流转小规模土地,其并未实现规模化经营。因此,虽然土地流转率在不断提高,但我国“耕地规模小、分散化经营”的土地格局并未改变[6]。

从已有研究来看,许多学者已发现土地流转中的小农复制现象。如张沁岚等基于农户追踪调研数据发现,土地流转并没有带来规模种植户的增加[7],贾晋等的研究发现农地流转70%是转给普通农户[8]。匡远配等[4]也认为,虽然2008年之后土地流转速度加快,但这种流转更多是耕种权利在小农户之间的转移,户均耕地规模仍然较小。有些研究虽然没有明确指出小农复制概念,但其在分析中同样发现农户土地流转规模普遍较小[9]。关于小农复制的形成原因,刘恺等认为劳动力非农转移的不彻底导致土地流转呈现短期化、缺乏稳定性,出现土地流转中的小农复制[10]。胡新艳等指出中国土地并非完全的要素市场,包含人情、亲缘关系,土地流转更多的局限于亲友邻近之间,从而抑制农户经营规模扩大,导致小农复制[11]。罗必良进一步研究发现,如果农地经营权流转局限于农户之间不仅导致小农复制,而且隐含着效率风险[12]。此外,也有研究认为土地细碎化和信任机制不健全阻碍土地流转的规模,形成小农复制[13-14]。

虽然目前已有学者关注到小农复制是导致土地流转内卷化、阻碍规模化经营的重要原因,但现有研究多是提出小农复制的概念,或者从转出户视角对小农复制的形成原因进行简要分析,并未对小农复制的现状及其形成原因进行全面、深入探讨,而对这些问题的研究不仅关系到当前土地流转的质量,而且对推动适度规模化经营也具有重要意义。基于此,本文运用中国农业大学国家农业农村发展研究院的农户调研数据,分析当前我国土地流转中小农复制的现状及其形成原因。具体来说,第一,从转入户流转面积、转出户流转面积和转出户流转比例三方面分析小农复制的现状。第二,结合调研数据和访谈资料分别从转入户和转出户视角全面、深入探讨小农复制形成的原因。第三,根据上述分析得出相关的政策启示。

二、小農复制的现状分析

(一)数据来源

本文运用中国农业大学国家农业农村发展研究院2018年1-2月份的调研数据。调研人员来源于中国农业大学的本科、硕士和博士生,在调研之前对调研人员进行统一的培训,着重讲解问卷中的关键问题和疑难问题,问卷包括农户问卷和村级问卷,每个村要求随机抽取10~20个农户,最终获得2 553份农户问卷和159份村级问卷。样本主要来自12个省(自治区)、143个县(区)、172个村(有的村庄没有村级问卷),其中,12个省(自治区)包括内蒙古、吉林、四川、安徽、山东、江苏、江西、河北、河南、湖北、湖南和黑龙江,涵盖了中国东、中、西部和东北地区,具有较好的代表性。

(二)描述性统计分析

1.转入户流转土地规模不大。从图1可以看出,转入面积10亩及以下的农户数为303户,约占总转入户数的45.91%,说明有将近一半转入户仅仅流转少量土地;转入面积20亩及以下的农户数为398户,约占总转入户数的60.3%;转入面积100亩及以上的农户数占总转入户数的12.12%,说明流转较大规模土地的农户较少。总体上看,大量转入户并没有流转大规模土地。参照倪国华等[15]和张成玉[16]关于适度规模经营标准的划分,当前的土地流转多是小农复制,并未实现“理想”的规模化。

从转入户流转面积的不同地区比较来看,各地区流入面积数量差异明显,如表1所示。100亩及以下的转入户数占总转入户数的比重西部地区最高,东部地区其次,中部地区最低;100亩以上的转入户数占总转入户数的比重中部地区最高,东部地区其次,西部地区最低。可能原因是西部经济相对落后,农户缺乏资金实力,且地形以山地为主,未形成大规模流转面积;东部地区经济较为发达,农户更多从事非农就业,且地形以山地和丘陵为主,农户不愿转入更多土地。中部地区经济低于东部但高于西部,地形较为平坦,有利于大规模流转。从东中西与东北地区来看,东北地区10亩及以下转入户数占总转入户比重仅为11.54%,20亩及以下转入户数占比为26.15%,30亩及以下转入户数占比为35.38%,40亩及以下转入户数占比为42.31%,50亩及以下转入户数占比为50.77%,远远低于东中西部。而100亩以上转入户数占比为21.54%,远远高于东中西部,可能原因是东北地区属于国家“粮仓”,其在国家农业中具有重要战略定位,而且,东北地区人少地多,农业生产条件较好,地形平坦,利于规模化经营。

2.转出户转出面积较小。从图2可以看出,转出面积3亩及以下的有340户,约占总转出户数的55.83%,转出面积5亩及以下的有453户,约占总转出户数的74.38%;转出面积10亩以上的约有63户,约占总转出户数的10.34%,说明转出面积较多的农户较少。总体上看,转出户转出土地面积较少,主要原因是中国地少人多,人均耕地面积较少,而且,相当一部分农户只转出部分土地。

进一步将转出户流转面积按照区域划分,如表2所示。东部地区和西部地区转出面积1亩及以下转出户数占总转出户数比重分别为22.95%和18.39%,远远高于中部地区,而10亩及以下转出户数占比分别为93.85%和94.25%,小于中部地区。可能原因是东部地区多山地丘陵,人均耕地面积较少,且耕地细碎化较为严重,许多地块由于无法连片经营而抛荒。而西部地区则经济落后,农户可能需要依靠土地降低生活成本,只转出部分土地。中部地区一方面属于劳动输出大省,土地转出较多,另一方面地形较为平坦,转入户更愿意扩大经营规模。从东中西与东北地区比较来看,东北地区转出面积2亩及以下转出户数为0,5亩及以下转出户数占总转出户数比重为2.08%,10亩及以下转出户数占比为16.67%,远远低于东中西部地区,而10亩以上转出户占比83.33%,远远高于东中西部地区。可能原因是东北地区人少地多,人均耕地面积较大,且机械化程度较高,规模化农场较多。

3.转出户仍然经营土地。目前已经转出土地的样本户有609户,而转出户中仍然经营土地的样本户有452户,约占74%,样本户依然继续耕种土地的主要原因有两个方面:第一,农户既转出土地也转入土地;第二,存在农户只转出部分土地。剔除既转出土地也转入土地农户,剩余388户,约占总转出户数的64%,说明对于只转出土地而没有转入土地且目前仍然经营土地的农户占比64%,即在不转入土地的情况下,虽然农户转出了土地,但是大部分仍然经营土地。 对于只转出土地而没有转入土地且目前仍然经营土地的样本户有388户,其转出面积占二轮承包时承包土地面积的比例如表3所示。可以明显看出,转出面积占比小于等于50%的样本户有184户,约占47.42%,说明有将近一半农户转出面积小于等于其承包面积;转出面积占比小于等于90%的样本户有332户,约占85.57%;转出面积占比大于90%的样本户仅56户,占14.43%。

三、小农复制的形成原因

(一)农业生产分工

斯密将分工置于经济学的首要地位,并以纽扣制造为例,说明分工可以提高劳动生产率、节省劳动时间、促进社会进步[17]。在农业生产领域,因农业生产周期存在“农忙”和“农闲”两个时段,使得农业的迂回生产程度和中间品投入程度较低,降低了农业投入品的使用效率,其迂回经济效果不明显。再加上农产品本身的自然属性和市场属性制约了其分工。因此,斯密认为农业生产领域的分工深化有天然的内生性障碍,即著名的“斯密猜想”,从农户视角来讲就是家庭经营的农户经济很难融入分工经济。然而,“斯密猜想”忽略了小农的灵活性、动态性和开放性,以及农业社会化服务的发展。近几年,我国农业社会化服务供给从数量和质量上均呈现巨大发展。国家也出台多项政策来鼓励、支持农业社会化服务发展。对农业社会化服务的培育从简单的“公益性和经营性结合”到“培育各类专业化市场化服务组织”,农业社会化服务的内容不断扩展,呈现“土地入股”“土地托管”“代耕代种”和“联耕联种”等多种模式,且每种服务模式都是根据农户需求来安排。

根据对河南、山东和安徽等地的调研发现,许多农户会把部分或者全部生产环节外包给农业社会化服务组织或个人。具体来说,由于机械设备投资大且具有很强的资产专用性,其交易频率和交易程度都很低(如拖拉机、播种机等)。在非农就业比较普遍、农业收入占总收入比例较低、农业越来越“副业化”的背景下,许多小农户不愿意在农业机械上投资,所以,農户特别是小农户的耕种收等“劳动密集型”环节大量外包。以笔者长期跟踪和调研的河南省M村为例,农业生产分工经历了个别环节外包、多环节外包、甚至全部环节外包的过程。在非农就业率低时,农村有充足的剩余劳动力,农业生产环节全部由自己完成或者仅收割环节外包,随着非农就业机会的增加,劳动力要素价格越来越高,耕种环节、运输环节、田间管理环节逐步外包,即农业生产环节外包经历了“收割→耕种→运输→田间管理”的历程。调研数据显示,当前M村耕种环节大约有65%的农户选择外包,100%的农户收割环节外包,约60%的农户施药环节外包,约70%运输环节外包。同时,为应对劳动力短缺,小农户种植机械化水平高、农业社会化服务市场发育成熟的大田作物。许多研究也表明,随着非农就业的转移,小农户为了节约农业投入时间,其种植结构转向“趋粮化”[18-19]。小农户具有较强的动态适应能力,农业社会化服务发展使农户从农业繁重的体力劳动中解放出来,从而使农业生产成为一件“比较轻松”的活动,与农户的访谈时经常听到“现在种地很方便”“现在种地多省事啊”等话语。因此,农业生产分工的发达使农户在家庭劳动力不足的情况下通过转出部分土地仍可以兼顾剩余土地,即在一定程度上使农户只转出部分土地。如笔者调研中发现,一些家庭虽然缺乏年轻劳动力,但由于目前农业生产分工发达,仍然可以选择耕种部分土地,即只转出一部分土地来实现经济效益最大化。

(二)人文传统

1.文化传统——形成路径依赖。韦伯[18]认为要重视传统文化对人社会行动的重要作用,要置于传统文化的背景下去理解社会行为。中国人的社会行动是与中国特有的历史文化相关,也只有理解了中国的文化传统才能更好地解释其社会行动。中国作为一个农业大国,农业在历史上占据着非常重要的地位。在农业生产生活过程中也孕育了辉煌璀璨的农耕文明,如古代的《诗经》、二十四节气和西北地区的信天游等都是农民在农业生产生活过程中创造的。改革开放40多年,农户已经越来越多吸收现代元素,但农业生产仍然具有“规模小、经营分散”的特点。即便市场因素已经渗透社会经济的各个方面,由于文化连续性和延绵性,农耕文明的基因早已经流淌在人们的血液中。根据路径依赖理论,一旦进入了某一路径便沿着这条路径演进发展,就会对这条路径产生依赖,且具有自我强化机制,如果打破路径依赖需要有强大的外力作用。由于中国历史上传统农耕文化的初始锁定,并具有连续性和润物细无声的特征,因此,很难被其他文化或者信仰所代替。诺斯[19]指出,在制度变迁中,文化传统和信仰体系等非正式制度都是基本的制约因素,必须考虑这些因素。所以,受传统农耕文化的影响,土地成为中国农民生活的重要组成部分。正如费孝通在《乡土中国》中的描述:在乡下,“土”是他们的命根,在数量上占着最高地位的神无疑是“土地”[20]。可以看出中国农民对于“日出而作,日落而息”生活的适应,对于土地的依恋。因此,传统农耕文化在潜移默化的影响农民的思维和决策行为,即便是土地收益比较低也仍有很多人不愿意放弃全部土地,即仅仅转出部分土地。

2.禀赋效应——产生“价值幻觉”。土地作为一种人格化财产,是具有情感的物品,不仅仅代表经济财富,也具有精神价值。赋予土地一种情感和神秘的价值是全世界农民特有的态度[21],这种情感和神秘的价值使农民对土地产生一种“价值幻觉”。根据禀赋效应理论,人们在拥有一件东西之后,倾向性的认为自己拥有的比别人拥有的更具有价值,也可以说个体在出让该物品时所愿意获得的补偿(WTA,willing to accept)比得到该物品愿意支付(WTP,willing to pay)的价格高。随着我国土地确权的完成和家庭承包的赋权,土地产权强化提高了农户的禀赋效应,使土地成为一种更具有“黏性”、更有价值的物品。作为具有土地承包权的农户,凭借其天然的成员权身份获得集体土地的承包权,农户的禀赋效应在土地确权和家庭承包赋权的强化下,对具有人格化财产的土地更容易产生“价值幻觉”。其对土地的WTA远远高于转入户的WTP,即农民索要的土地流转价格远远高于转入户可以支付的流转价格。对转入户而言,农业存在自然和市场的双重风险,亩均收益存在很大的不确定性(特别是对于种植经济粮食作物的转入户),高昂的租金会使其经营难以持续。但如果转入户不愿意出“使农户满意”的租金,就无法抵消农户对人格化财产的禀赋效应。当前的土地流转呈现明显的价格效应。进一步基于交易费用理论分析,当交易成本为零,不论在开始时将财产权赋予谁,市场都是有效的,能够实现资源配置的帕累托最优。当市场交易费用不为零时,不同的权利配置界定会带来不同的资源配置。然而由于农户存在很强的禀赋效应,农户对土地的WTA远远高于转入户的WTP,即便交易成本为零或者很小,农户的禀赋效应也使土地价格呈现非理性状态,这样市场的交易量会很小,市场效率会大打折扣。当前,各级政府不断建立和完善土地交易中心,搭建土地交流平台。诚然,这些交易手段和交易工具能够显著降低交易成本,并在一定程度上促进了土地流转,但农户土地流转不仅仅考虑交易成本,情感和禀赋效应等心理因素同样占据非常重要的位置。特别是当前我国土地流转市场尚不成熟,土地的价格评估、经营监督和风险防范机制尚不健全(在调研的159个村庄中,仅仅20.75%的村庄有农地交易平台,79.25%的村庄没有农地交易平台,如表4所示)[4]。而且目前许多地方出现大户弃耕、退耕等现象,侵犯了农民利益,强化了农户“损失厌恶”心理,使农户对“避害”的考虑大于“趋利”的考虑,进一步加强了农户禀赋效应,促使其成为风险规避者。在禀赋效应作用下,风险规避农户往往会仅转出部分土地或者不转出土地。

(三)公共服务

土地不仅具有生产功能,而且具有社会保障功能。社会保障在农村缺失,而土地在一定程度上是对农村社会保障缺失的补偿或补充。随着国家社会保障制度的健全和完善,农村医疗和养老保险逐步在农村推广和普及,然而,我国农村社会保障仍面临许多现实困境,表现为社会保障水平低,不能满足农民的生活需求,新农合在保险比例和保险范围上有限。对于在城市务工的2.87亿农民工来说,许多尚未享受到城镇社会保障。农户只关注当前低水平的社会保障。当前农民生活高度市场化,衣食住行需要支付资金,这在一定程度上增加了农民的生活成本。另外,农民打工一般从事低层次的劳动密集型产业,面临较大的不确定风险,如因年龄、疾病等原因無法在城市务工或遭遇经济危机等。当这些现实的、可预期的风险无法得到可靠的保障时,农民不会轻易地完全放弃耕种土地。因而,当农村社会保障制度无法解除农民的后顾之忧,无法有效保障农民基本生活水平时,农户只愿意转出部分土地。

此外,在许多农村地区,存在公共娱乐设施条件比较简陋,利用率较低等问题,甚至很多村庄没有任何公共娱乐设施。种地成为农民“娱乐”和锻炼身体的方式。如调研的许多农户反映,“不种地会得病的,干干活,活动着还能锻炼身体”“农村人闲不住,不干活也没啥事干”。可以看出相当一部分农民把土地作为锻炼身体的“工具”。

(四)乡土社会

村落是人们重要的居住方式,以血缘和地缘为独特标志,人们聚居耕作和繁衍生息。当前越来越多的农村人口转移城市,农村的“空心化”“老龄化”却越来越严重。相应的,人们的传统观念和价值观也发生了变化。第一,村落对人们的凝聚力和归属感慢慢减弱,宗族组织在人们的观念中日渐淡薄。第二,乡村图景从熟悉到半熟悉。费孝通认为中国社会是乡土性的,乡土社会是一个“熟悉”的社会[20]。随着劳动力进城务工甚至城市化,加上市场化渗透,农民之间的交流越来越少,关系日益疏远。第三,村庄治权弱化。村庄与村民之间缺乏必要的利益联结机制,许多村民因常年在外务工,一般不会去关心村庄的公共事务,除非涉及自家利益。

在土地流转过程中,由于地缘关系,村庄内部或者相邻村庄之间的村民比较熟悉,会产生信任感,因此,农民一般不愿意突破地域界限,即把土地流转给相对比较陌生的外地人,而且,外地人也不会轻易走进一个相对比较陌生的地方承包土地。一般来说,一个村庄内很少会有很多大规模转入户,不能完全消化更多农户的土地转出需求,导致一些有转出土地需求的农户只能出租给其他小农户。表5结果显示,77.39%的转入户的土地流转来源为本村村民; 57%的转出户将土地流转给本村村民。

根据费孝通的差序格局理论,人与人之间的关系往往以“己”为中心,离中心越近关系越亲密,越远关系越疏远。目前乡村人际关系更加分化,呈现出比较明显的“很熟悉”和“不熟悉”两种关系,强化了关系比较亲密者并弱化关系一般者,即社会关系以亲人(指三代以内)或个别比较亲密的朋友为中心,表现出特别亲密的关系,而对于其他人来说关系平平常常,呈现比较明显的断层。农户在有土地流转需求时,遵循当前断层的“差序格局”原则:会主要考虑关系亲密者,且考虑的往往不是租金,而是一种特别的信任感或人情关系,这也是为什么出现那么多“零地租”现象的原因之一。与关系疏远者进行土地流转交易时往往存在讨价还价。如陈奕山根据江苏省8 市农户调查数据发现,货币租与人情租的替代关系存在零散土地流转中,零地租现象更多的发生在亲属间[22]。笔者对河南省、山东省的调研发现,大部分村民的土地流转发生在亲属或者关系比较亲密的邻居朋友之间,从而限制了土地流转范围。因此,半熟悉的乡土社会使人际关系出现断层,更容易形成土地流转且强化“流转范围”。表6结果显示, 40.15%的转入户签订流转合同, 82.72%的转入户通过乡村的熟人关系转入土地;53.71%的转出户签订流转合同,59.97%的转出户通过乡村的熟人关系转出土地。熟人社会的乡村和差序格局的关系使土地更多的流转向本村村民或关系比较亲密者。因此,地缘、血缘关系依然存在较大影响,从而限制土地流转的规模和范围,进而使土地流转形成更多的小农复制。即许多流转发生在小农户之间,并未形成更多规模化的农户。

(五)经营风险

规模化经营能够降低生产成本,实现规模经济,那么,为什么现实中许多土地转入户没有流转更多土地?农户作为理性经济人,基于“成本-收益”来决定是否规模化经营,经营风险是其考虑是否扩大规模的首要因素。目前小规模转入农户对农业规模化经营的风险感知体现在以下几个方面:第一,自然和市场风险。农业作为弱质性产业,面临自然和市场的双重风险,虽然农业保险在推广实施,但依然是“高补贴低覆盖”,如东部地区的农作物保险覆盖率约40%,内陆农村地区在10%以下,补贴项目和金额尚未达到农户预期,不能弥补农户因自然灾害而造成的损失[23]。农产品市场价格波动较大(主要指经济作物),农户往往因为市场价格的波动而损失较重,如调研的农户诉说:“庄稼就是‘撞家,运气好了挣点钱。”第二,劳动力短缺风险。随着劳动力的转移和非农就业的增加,农村多剩下“613899部队”。许多受访农户普遍反映目前存在用工难的问题,如调研的河南省烟叶种植大户(82亩),烟叶种植和生长等环节其雇工大部分是女性,年龄在50~60岁,男性则在60岁以上,雇工的“老龄化”和“女性化”严重影响了劳动效率和劳动质量。而且在烟叶的成本-收益表中,人工成本约占40%,可见劳动用工费用成为规模化经营中比较大的成本支出。第三,资金风险。规模化经营主体特别是种植经济作物的农户,其资金投入比较大,如1亩烟叶大概投资4 000元,农户需要有一定的资金储备。而且由于农户缺乏相应的抵押物品,正规金融机构为了降低风险,在贷款的金额、条件、利息等方面进行严格限制,而非正规金融机构的资金量小、成本高。农户受到较强的信贷约束。作为理性农户其可感知的风险会影响其扩大经营规模。如笔者调研的一位农户(52岁),目前经营规模15亩,其中,自家有3.3畝,转入土地11.7亩,转入土地均来自于亲戚和朋友。

(笔者)问:“您为什么不再多种点地”;(农户)回答:“现在不好包地(租地),也懒得包,很辛苦,也没挣到钱,每亩地租金都六七百元不划算,现在好多种地大户都把地退了,不种了”“种得多的话还要觅人(雇人)种,不觅人忙不过来,(觅人)那都不挣钱了。”

笔者在调研中发现,许多地方出现种植大户退耕、退租现象,主要原因是农产品价格太低导致亏损。进一步从农户视角来看,当前小规模转入土地是农户利益最大化的安排。根据前景理论,大多数人在面临获得时是风险规避的,且对损失比对获得更敏感。由于小农户规模小,资金少,文化和技术水平有限,抵御风险能力弱,一般认为农民是风险规避的[24-25]。同样,Cardenas等的研究发现,发展中国家农民的风险规避程度高,从而导致其农业生产投资低[26]。当前条件下农户面临较多的选择:耕种自己的土地、租入少量的土地、规模化经营和非农就业。由于非农就业机会较多,农户能够比较容易通过非农就业获得稳定的收益。农户一般不会选择风险较大的规模化经营。选择租入少量的土地,通过种植机械化程度高、社会化服务发育成熟的农作物,农户仍然可以在农闲时进城务工,既可以在城市获得稳定的工资收入,也能在土地上获得收益。考虑到规模化经营可预期的经营风险,小规模转入土地农户不敢或者不愿意去进一步扩大规模 在问卷中询问农户“未来三年是否愿意扩大经营规模?”,只有13.82%的农户愿意扩大规模,86.18%的农户不愿意扩大规模。,从而出现了大量“小农复制”现象,即转入户仅转入少量土地,其依然是小农户。

综上分析,农户作为理性人,其行为受所嵌入社会的经济、文化和社会规范影响。小农复制受多种因素影响,其中,农业分工、公共服务和人文传统(文化传统和禀赋效应)使农户转出部分土地。乡土社会和经营风险限制了土地流转范围,增加了农户风险感知使转入户流转小规模土地。这也是当前为什么虽然土地流转率在不断升高,但并没有实现“理想”农业经营规模的原因。为更加清晰探讨其原因,本部分勾勒小农复制形成的影响因素逻辑图,农业分工发达使生产更加方便、文化传统形成路径依赖、禀赋效应产生“价值幻觉”以及公共服务不健全使未来存在不确定性使转出户流转部分土地。乡土社会限制土地流转范围和经营风险增加风险感知导致转入户流转小规模土地,从而形成小农复制,具体如图3所示。

四、政策启示

1.创新农业经营方式。基于“大国小农”的基本国情,在有序稳妥推进土地流转过程中要不断创新经营方式,以适应小农户的需求,提高农业竞争力。通过联耕联种、代耕代种、土地托管和农业共营制等农业经营方式的创新,可以有效降低农业经营成本,同时满足农民对土地依恋的心理需求。政府应鼓励和扶持新型农业经营方式,不断试点和总结,形成可复制、可推广的模式。同时,加大对农业社会化服务组织的扶持力度,整合分散化、弱小的服务组织,从而供给高质量、廉价的服务。鼓励多种形式、多元化市场主体参与的农业社会化服务,使农业社会化服务的内容更加贴近实际,服务主体更加接地气。

2.提升农村公共服务水平。当前,农村社会保障水平偏低,尚不足以解决农户的后顾之忧,这也是许多农民不敢全部流转甚至退出土地的重要原因。应该提高农村养老保险水平,针对农民的需求设计合理的农村医疗保险制度,提高报销比例。当农民未来预期风险降低时,会主动地全部流转甚至退出土地。同时,当前许多农村地区缺乏基本的文化娱乐设施,如体育健身器材、文化交流中心等,这使农民的精神世界更加依赖于土地。虽然有地方已经有公共娱乐设施,但由于设施条件较差而无法真正满足人们的需求,因此,应该加大农村公共服务设施建设,提高公共服务设施的供给质量,实现从“少”到“多”、从“有”向“优”的转变。而且,对于服务设施的建设要广泛征求村民意见,满足农民的主体需求,提升公共服务供给的民主化、科学化水平。

3.树立典型案例,发挥“羊群效应”。农户作为理性的经济人,土地是否流转、流转多少是农户充分考虑到“成本-收益”后的决策。目前,农业收入占农户总收入的比重越来越少,土地呈现“副业化”,但因历史文化和心理等因素,农民对土地仍然有依恋的情结。如何破解这种历史文化和心理因素的影响成为进一步促进土地流转的关键问题。从心理学看,人都有“从众”和“模仿”心理,即人的行为经常会受到其他人行为的影响。在调研中发现,当问到如果别人土地流转或者退出时,绝大部分农民会说“别人都流转退出了,自己也流转和退出”。可以看出,在土地市场中,农民面对土地交易同样具有很强的从众心理。因此,政府可以在每个地区选择一个典型新型经营主体案例,让农民看到实实在在的好处,并积极宣传和指导,发挥“羊群效应”。

4.完善农村农地交易平台。从上述分析中可以看出,土地转入户的转入来源和转出户的转出对象绝大部分是本村村民,现实中许多土地流转发生于熟人之间,这也造成了许多零租金和小农复制现象,阻碍了土地流转市场的发育和规模化经营的实现。因此,应加强村级土地交易平台建设,一方面,村级交易平台根植于农村地区,对土地流转双方的供给和需求更加了解;另一方面,村级交易平台能够有效规范土地流转双方的行为,从而促进正规土地流转市场的发育。数据显示,在159个村庄中,仅有20.75%的村庄有农地交易平台。政府应该在较大村庄或乡镇设立交易平台,并给予资金扶持和政策指导。同时,在互联网时代,可以充分运用微信等互联网工具发布土地转入或转出信息,缓解土地流转市场中的信息不对称。

5.完善农业保险政策。农业作为弱质性产业,面临多重风险,从而增加了潜在规模化经营者的风险感知,这也导致了当前大量转入户只流转少量土地,形成大量小农复制。虽然近几年农业保险快速发展,但是其保障水平和保障项目与农户需求仍有一定差距,不能有效降低农户预期生产风险。政府一方面应该提高农业保险的保障水平,真正实现其“保护伞”作用,降低农户的风险感知,提高其预期收益;另一方面,提供多样化保险项目。如针对不同农作物设计不同的农产品价格保险;把农业保险向金融服务领域扩展,扩大农户承保范围;推广农业大灾保險和“保险+期货”试点,等等。

参考文献:

[1] 曾雅婷,吕亚荣,刘文勇.农地流转提升了粮食生产技术效率吗——来自农户的视角[J].农业技术经济,2018,36(3): 41-55.

[2] 罗明忠,邱海兰.推进城乡要素互动 激发农村发展活力[EB/OL].(2019-03-18) [2019-10-12].http://views.ce.cn/view/ent/201903/18/t20190318_31695049.shtml.

[3] 余瑶.我国新型农业经营主体数量达280万个[EB/OL].(2017-03-08)[2019-10-12].http://country.cnr.cn/gundong/20170308/t20170308_523645226.shtml.

[4] 匡远配,陆钰凤.我国农地流转“内卷化”陷阱及其出路[J].农业经济问题,2018,(9):33-42.

[5] 罗必良.从产权界定到产权实施——中国农地经营制度变革的过去与未来[J].农业经济问题,2019,(1):17-31.

[6] 郑淋议,张丽婧,洪名勇.小农经济研究述评: 几个重大问题辨析[J].西北农林科技大学学报 (社会科学版),2019,19(3):104-111.

[7] 张沁岚,陈文浩,罗必良.农地转入,细碎化改善与农业经营行为转变——基于全国九省农户问卷的 PSM 实证研究[J].农村经济,2017,(6):1-10.

[8] 贾晋,申云.农业供给侧改革——基于微观视角的经济学分析[M].成都:西南财经大学出版社,2018.

[9] 何欣,蒋涛,郭良燕, 等.中国农地流转市场的发展与农户流转土地行为研究[J].管理世界,2016(6):79-89.

[10] 刘恺,罗明忠.农村转移劳动力城市融入对农地流转影响分析——以农地价值感知为中介变量[J].南方农村,2015(6):10-17.

[11] 胡新艳,朱文珏,罗必良.产权细分,分工深化与农业服务规模经营[J].天津社会科学,2016(4):93-98.

[12] 罗必良.农业供给侧改革的关键、难点与方向[J].农村经济,2017(1):1-10.

[13] 王敬尧,王承禹.农地规模经营中的信任转变[J].政治学研究,2018(1):59-69.

[14] 冯华超,卢扬, 钟涨宝.土地调整的合理性与必要性——兼论土地制度改革的方向[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2018,18(1):10-17.

[15] 倪国华,蔡昉.农户究竟需要多大的农地经营规模?——农地经营规模决策图谱研究[J].经济研究,2015(3):159-171.

[16] 张成玉.土地经营适度规模的确定研究——以河南省为例[J].农业经济问题,2015(11):57-63.

[17] 亚当·斯密.国富论[M].郭大力,王亚南,译.上海:上海三联书店,2009:180.

[18] 韦伯.经济与社会[M].林荣远,译.北京:北京出版社,2008:678.

[19] 诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M].杭行,译.上海:上海三联书店, 1994:380.

[20] 费孝通,韩格理,王政.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,2012:2.

[21] Redfield R.Peasant Society and Culture[M].Chicago:University of Chicago Press,1956:146.

[22] 陈奕山,钟甫宁,纪月清.为什么土地流转中存在零租金?——人情租视角的实证分析[J].中国农村观察,2017(4):43-56.

[23] 张若瑾.农业保险保费补贴政策的激励实效研究[J].华南农业大学学报(社会科学版),2018(6):31-41.

[24] Rosenzweig M R,Binswanger H P.Wealth,Weather Risk and the Composition and Profitability of Agricultural Investments[J].Economic Journal,1993,103(416):56-78.

[25] 马小勇.中国农户的风险规避行为分析——以陕西为例[J].中国软科学,2006(2):22-30.

[26] Cardenas JC,Carpenter JP.Three Themes on Field Experiments and Economic Development[J].Field Experiments in Economics,2004,10(10):71-123.

Abstract:Land transfer is one of the prerequisites for realizing large-scale operation.However,a large number of small farmers copy in land transfer, which affects the quality and effect of land transfer.This paper employs 2 553 farmer questionnaires from 12 provinces (autonomous regions) to analyze the status and causes of small-scale farmersduplication in land transfer in detail.The study found that (1) the area of cultivated land transferred by rural households is not large, about 60.3% of the total transferred households have a transferred area of 20 mu or less,and about 74.38% have 5 mu or less,while 74% of the total number of transferring-out households still operate land.(2) Developed agricultural production division makes production more convenient,cultural traditions form path dependence,endowment effects create “value illusions”,and imperfect public services make uncertainties in the future leading to transfer of households to some land.Rural society restricts the scope of land transfer and increases business risks.Risk perception leads to the transfer of households to small-scale land,thereby forming small farmer duplication.

Key words:land transfer;small farmer duplication;production division;endowment effect;local society

(責任编辑:董应才)