宋代御容供奉与玉清昭应宫、京师景灵宫的礼仪问题

汤勤福

(上海师范大学 古籍所,上海 200234)

自真宗建成玉清昭应宫和景灵宫后,北宋京师两宫(玉清昭应宫、景灵宫)就成为御容供奉重要场所,许多重大礼仪活动都涉及它们,因此在宋代礼制史上两宫研究是个十分重要的研究课题。对这两个宫观所采纳礼仪问题,学界也有不少研究①汪圣铎《宋朝礼与道教》,《国际宋代文化研讨会论文集》,四川大学出版社,1991年,收入氏著《宋代社会生活研究》;汪圣铎、刘坤新《从道教内道场看宋朝的政教关系》,《史学集刊》2010年第4期;吴羽《唐宋道教与世俗礼仪互动研究》;刘兴亮《论宋代的御容及奉祀制度》,《历史教学》(下半月刊)2012年第3期;等等。,大多数学者都认为它以国家礼仪为主,道教科仪不起重要作用。这无疑是正确的。但我们认为还有许多问题没有深入研讨或根本没有研究过,因此极有必要加以仔细研讨。例如,两宫观(包括其他供奉宫观)与原庙关系、诸帝在此举行的礼仪活动的变化及其性质等等。在此,我们补充论述一些相关问题及礼仪的具体细节,以供学界参考。

一、原庙与宋代御容供奉

首先辨析御容供奉与原庙关系。原庙是相对于太庙而言的纪念祖先之场所,始见于西汉“及孝惠五年,思高祖之悲乐沛,以沛宫为高祖原庙”,南朝刘宋裴骃注释道:“谓‘原’者,再也。先既已立庙,今又再立,故谓之原庙。”[1]卷八《高祖记》,第393页但是,这种庙外立庙的做法早在汉代就受到广泛的批判,因为立原庙不合古制。实际上在宋之前,除唐代等少数王朝立过原庙外,很少有王朝违礼而立原庙。宋朝立国后,虽未直接称之原庙,但御容供奉之宫观实际与原庙密切相关,值得进一步研讨。

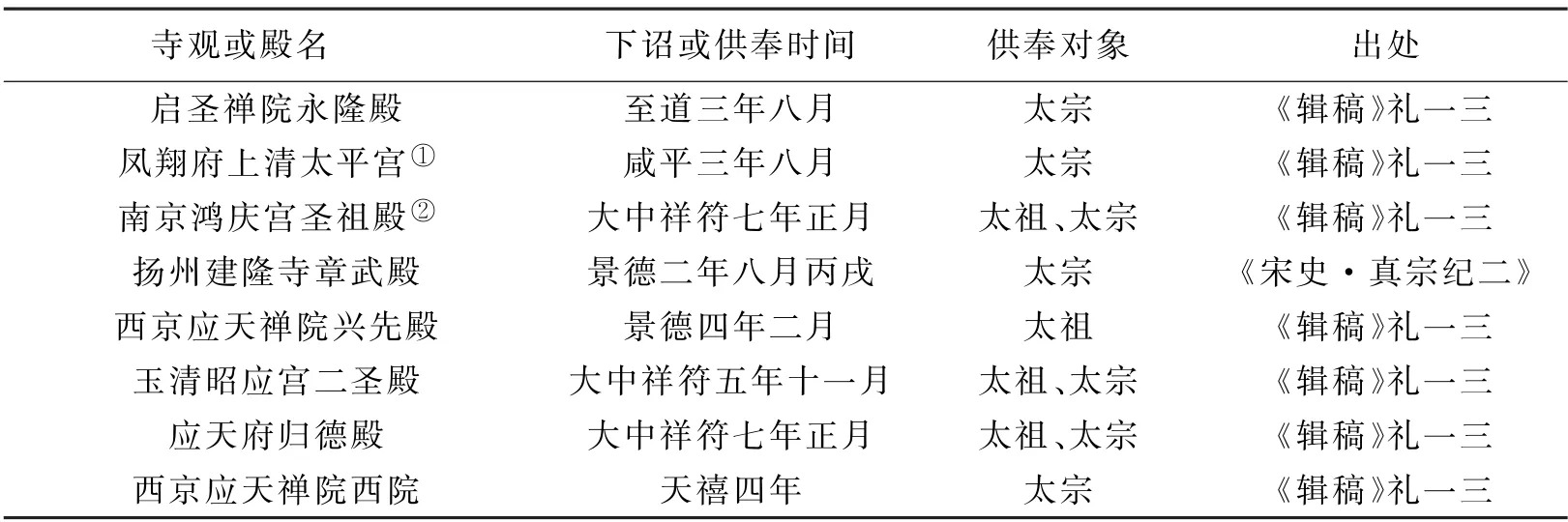

所谓御容供奉,是在宫观中设立专门一殿,供奉已殁父母或其他帝后,在宋朝被称之神御殿。但需要说明的是,并非供奉御容一开始便是属于原庙性质,这是需要细加分析的。史载太祖“乾德六年,就安陵旧城置院建殿,设宣祖、昭宪太后像”[2]礼一三,第718页。这开启了宋朝供奉御容之先河。然有关宣祖御容供奉及祭奠仪式的史料未能保存至今,因此我们无法了解其祭奠仪式的情况。不过可以肯定,太祖所设之院便是奉先资福院,属佛寺无异。如果没有新资料的发现,那么太祖在寺院中供奉父母,实属追荐祈福之事,与普通士庶在家里设置先人牌位进行祭典没有什么性质上的差异。太宗朝未见供奉御容之事。真宗继位之年的八月就下诏,将启圣禅院之法堂改作永隆殿,用以“奉安太宗圣容。内侍杨继密董役,翰林内供奉官僧元蔼摹写。咸平二年九月,殿成,以僧道威仪、教坊乐导迎赴殿”[2]礼一三,第718页,真宗还亲自祭奠。从这一记载来看,供奉御容场所在佛教寺院,史料中也看不出真宗采用的是不是国家礼典规定的礼仪,尤其称“以僧道威仪”为言,似乎它是佛道追荐祈福之类仪式,与国家礼制格格不入。那么,是不是可以判断真宗启圣禅院供奉御容就是采用佛道追荐仪式? 我们认为还需要细加研究。这里先罗列真宗时期供奉御容的情况(表1)。

表1 真宗供奉御容一览表

真宗供奉御容,所供奉地点许多都与被供奉者生平有关,如西京为太祖诞辰之地,故供奉在西京应天禅院。太宗于太平兴国中征伐并州,故在并州崇圣寺供奉其御容。扬州建隆寺在建隆二年(961)正月被太祖确定为行宫,其间“旧有太宗御榻”,故应寺僧之请,设御容供奉。太平宫则是由于太宗在太平兴国六年(981)十一月从道士张守真之请,“诏封太平宫神为翊圣将军”③李焘《续资治通鉴长编》卷二二,太宗太平兴国六年十月壬戌,第506页。太宗之诏见《宋大诏令集》卷一三五《封翊圣将军诏》(太平兴国六年十一月壬戌),第473页。,故真宗在太平宫供奉太宗御容。不过,真宗时期供奉御容所采取礼仪的资料非常罕见,但似乎通过一些点滴资料可以看出供奉礼仪的大致情况:

景德四年十月,诏以西京太祖诞辰之地,建太祖影殿,起应天禅院,一如启圣院例。[2]礼一三,第717页

景德四年,奉安太祖御容应天禅院,以宰臣向敏中为奉安圣容礼仪使,权安于文德殿。百官班列,帝行酌献礼,卤簿导引,升彩舆进发,帝辞于正阳门外,百官辞于琼林苑门外。遣官奏告昌陵毕,群臣称贺。[3]卷一〇九《礼志十二》,第2625页

(大中祥符三年正月)壬戌,诏自今谒启圣院太宗神御殿,如飨庙之礼,设褥位,西向再拜,升殿,酌酹毕,归位,俟宰相焚香讫,就位,复再拜,永为定式。[4]卷七三,真宗大中祥符三年正月壬戌,第1651页

(大中祥符七年十月)诏扬州长吏正、至、朔、望朝拜建隆寺太祖神御殿。[4]卷八三,真宗大中祥符七年十月丁巳,第1898页

前两条均说应天禅院供奉太祖之事。第一条称“一如启圣院例”,似乎是采取“僧道威仪”而可归类到佛道追荐祈福之中,但第二条资料就相对清晰一些,因为其中确实涉及较多礼制信息。“百官班列,帝行酌献礼”,应该说类似太庙祭祀之礼了。加之“卤簿导引,升彩舆进发”,遣官奏告昌陵及表贺环节,也与太庙祭祀礼仪相似。第三条资料更为重要,因为真宗下诏把谒太宗御容主要仪节做了规定,把它规定为与国家礼制中“飨庙之礼”一样,其主要祭奠仪节都是国家礼典所载内容。第四条资料十分明确要求以“正、至、朔、望朝拜建隆寺太祖神御殿”,也符合国家礼典祭祀时间的规定。显然,保守地说,至少到真宗时,供奉御容虽在寺观,也含有追荐祈福的含义,但主要仪节则是国家礼典中的仪式①此不包括平时的追荐仪式,如道教采取醮仪、佛教使用超度,那是佛道仪式。同时,祭奠时,佛道威仪仍然包含在内,只是不占主要地位而已。,尤其是大中祥符三年(1010)正月的规定,确认了御容供奉在国家礼典中的地位、具体形式及祭奠时间。

那么,宋初三朝这些供奉御容是否为原庙? 这不尽然,因为规定祭奠的仪式与宋初三朝君臣对原庙的认定是两回事,这是需要区分开来的。现存史料中,宋初三朝君臣们从未认为供奉御容的宫观便是原庙。即使真宗修建了玉清昭应宫和景灵宫,其中玉清昭应宫曾供奉圣祖及太祖太宗像,景灵宫供奉圣祖像,但真宗从未说过这便是原庙。到真宗去世时,仁宗将真宗遗容放在真宗出生地的景灵宫供奉,这也与原庙之说无涉②到仁宗时,京师一些宫观已供奉太祖、太宗,真宗三帝御容,似有原庙规制。但要强调的是,仁宗并不是将其作为原庙而供奉真宗御容。如景灵宫是真宗出生地,因而仁宗加以供奉。因此后来欧阳修说景灵宫“依仿”是西汉原庙,原因也在这里。。实际上,真宗去世后,仁宗君臣也不认可供奉御容就是原庙。这里有必分析仁宗嘉祐三年(1058)十二月欲建郭皇后影殿事:

是月,诏于景灵宫建郭皇后影殿。翰林学士欧阳修言:“景灵宫自先朝以来崇奉圣祖,陛下又建真宗皇帝、章懿太后神御殿于其间,天下之人皆知陛下奉先广孝之意,然则此宫乃陛下奉亲之所。今乃欲以后宫已废追复之后,建殿与先帝、太后并列,渎神违礼,莫此之甚,伏乞特赐寝罢,以全典礼。”诏送礼院详定。礼院言:“臣等看详,诸寺观建立神御殿,已非古礼。先朝崇奉先帝、太后,示广孝思,犹依仿西汉原庙故事。今议立郭皇后影殿,于礼无据,难以奉行。”其事遂寝。[4]卷一八八,仁宗嘉祐三年十月,第4532页

史载是月郭皇后暴薨,仁宗提出要在景灵宫建郭皇后影殿,欧阳修认为供奉真宗及皇后,只是仁宗之孝心,虽依稀仿照西汉原庙,然情有可原。但景灵宫既非原庙,现在提出立郭皇后影殿则于礼无据,是“渎神违礼”之举。仁宗自知理亏,只得作罢。显然,仁宗君臣都没有认可景灵宫便是原庙,因为是原庙的话,建郭皇后影殿自然是理所当然的。同时可以看出,到仁宗朝为止,儒臣们对供奉生身父母以尽孝是理解并宽容的,并没有提出过激烈的反对意见。或许他们认为:宋朝数帝供奉生身父母之类举动,与其他士庶祭奠父母性质上没有什么不同。至于平时祭奠时采用佛道等宗教性质仪式也予以理解,因为士庶也会采用佛道道场来追荐祈福的。

二、宋代御容供奉溯源

顾炎武《日知录之余》卷四有《御容》条目,载:

《旧唐书》:“唐武宗会昌五年十月乙亥,中书奏:‘池水县武牢关,是太宗擒王世充、窦建德之地,关城东峰有二圣塑容,在一堂之内,今缘定觉寺例合毁拆,望取寺中大殿材木,于东峰以造一殿,名曰昭武庙。’”从之。③《日知录之余》卷四《御容》,顾炎武撰、黄汝成集释《日知录集释》,石家庄:花山文艺出版社,1990年,第2007-2008页。此处点校者未校出错误。

顾氏称此条从《旧唐书》而来,即采自卷18《武宗纪》,其文为:

十月乙亥,中书奏:“氾水县武牢关是太宗擒王世充、窦建德之地,关城东峰有二圣塑造容,在一堂之内。伏以山河如旧,城垒犹存,威灵皆盛于轩台,风云疑还于丰沛。诚宜百代严奉,万邦式瞻。西汉故事,祖宗尝行幸处,皆令邦国立庙。今缘定觉寺例合毁拆。望取寺中大殿材木,于东峰以造一殿,四面置宫墙,伏望名为昭武庙,以昭圣祖武功之盛。委怀孟节度使差判官一人勾当。缘圣像年代已久,望令李石于东都拣好画手,就增严饰。初兴功日,望令东都差分司官一员荐告。”从之。[5]卷一八上《武宗纪》,第606-607页

然无论顾氏称“池水县”还是《旧唐书》称“氾水县”都是错误的①《唐会要》文字略异:“会昌五年七月,中书门下奏:‘孟州汜水县武牢关,是太宗擒王世充、窦建德之地。关城东峰,有高祖、太宗像,在一堂之内。伏以山河如旧,城垒犹存,威灵皆畏于轩台,风云疑还于丰沛,诚宜百代严奉,万邦所瞻。西汉故事,祖宗所尝行幸,皆令郡国立庙。今缘定觉寺理合毁拆,望取寺中大殿材木,于东峰改造一殿,四面兼置垣墙。伏望号为昭武庙,以昭圣祖受功之盛。兴功日,望令差东都分司郎中一人荐告,至毕功日,别差使展敬。’制‘可。’”此处称“汜水县”为正确者。然称“会要五年七月”,与《旧唐书》不同。《唐会要》卷一二《庙制度》,北京:中华书局,1955年,第298-299页。。武牢关即虎牢关,亦称成皋关、古崤关、汜水关,在今河南省荥阳市汜水镇,唐初属汜水县(治今河南省荥阳市西北汜水西之西关)。武则天时“先于汜水得瑞石,因改汜水县为广武县”[5]卷二四《礼仪志四》,第925页。“中书”所奏之语,实出同中书门下平章事、兼门下侍郎李德裕所说②李德裕《会昌一品集》卷一〇《请立昭武庙状》,《丛书集成新编》本,第693页。李德裕奏状无时间,故无法判定《旧唐书》“十月”与《唐会要》“七月”何者为误。。需要指出的是,供奉二圣(高祖、太宗)塑像的定觉寺是佛寺,由于史料不足,我们无法了解供奉采纳的具体礼仪是佛教礼仪还是国家礼仪。其实,除佛寺中供奉帝王像外,道教宫观也有供奉者,如:

东都太微宫修成玄元皇帝、玄宗、肃宗三圣容,遣右散骑常侍裴章往东都荐献。[5]卷一八上《武帝纪》,第609页

初,太清宫成,命工人于太白山采白石,为玄元圣容,又采白石为玄宗圣容,侍立于玄元之右。[5]卷二四《礼仪志四》,第927页

尽管此处称“荐献”,仍未足说明是采纳何种礼仪。地方上亦有供奉帝王圣容的记载:

(孟知祥长兴五年)六月,往大慈寺避暑,观明皇、僖宗御容,宴群臣于华严阁下。[6]卷下,第52页

此处称孟知祥在大慈寺观玄宗、僖宗的御容,当为地方上纪念二帝避难入蜀而为之,非国家礼典规定。张君房《云笈七签》载:

亳州真源县太清宫,圣祖老君降生之宅也。历殷周至唐,而九井三桧宛然常在。武德中,枯桧再生。天宝年再置宫宇。其古迹,自汉宣、汉桓增修营葺,魏太武、隋文帝别授规模,边韶、薛道衡为碑以纪其事。唐高祖、太宗、高宗、中宗、睿宗、明皇六圣御容,列侍于老君左右。[7]卷一一七《亳州太清宫老君挫贼验》

太清宫除有老子塑像外,还有唐六帝之圣容,合为“七圣容”,此御容均为塑像。这可以《旧唐书》所载为旁证:永泰七年五月“辛卯,徙忻州之七圣容于太原府之紫极宫”[5]卷一一《代宗纪》,第299页。此虽非亳州太清宫之七圣御容,然此处称七圣容可“徙”至紫极宫,当为塑像无疑。

上述数例均为“塑像”圣容,那么唐代有无“绘像”圣容? 回答是肯定的。如:

左丞相张说退谓学士孙逖、韦述曰:“尝见太宗写真图,忠王英姿颖发,仪表非常,雅类圣祖,此社稷之福也。”[5]卷一〇《肃宗纪》,第239页

陈闳,会稽人也。善写真及画人物士女,本道荐之于上国。明皇开元中,召入供奉。每令写御容,冠绝当代。[8]369

第一段为《旧唐书》中所载,可见唐初便有御容写真。第二段为唐人朱景玄《唐朝名画录》所记,此书罗列唐代善写真者如阎立本、王维、程修己、李仲昌、李倣、孟仲辉、梁洽等等,可见当时写真图像亦是时人所好,十分普遍。唐人朱景玄曾记“郭令公婿赵纵侍郎尝令韩幹写真,众称其善。后又请周昉长史写之,二人皆有能名”[8]364,即是典型一例。

其实,唐代人物的塑像写真可以追溯到南北朝隋代时佛寺道观造像。隋文帝开皇二十年(600)十二月“辛巳,诏曰:‘佛法深妙,道教虚融,咸降大慈,济度群品,凡在含识,皆蒙覆护。所以雕铸灵相,图写真形,率土瞻仰,用申诚敬……敢有毁坏偷盗佛及天尊像、岳镇海渎神形者,以不道论。沙门坏佛像,道士坏天尊者,以恶逆论’”[9]卷二《高祖纪下》,第45-46页,此诏“雕铸灵相,图写真形”便是指塑像、图形两类,当然这是指佛道之像而非指世俗人物之像。唐代圣容及普通士大夫图形写真当是沿袭前代佛道之像而来,且在唐代开始流行。唐末五代时图像人物乃至形塑圣容也见于记载:

(陈)岌兄儒,本黄巢之党,寻降朝廷,授以饶州。光启三年,率其部伍,自饶厅事直指衙门而出,人无预知者。且诫其下曰:“我自弃他郡,州人无负我者,有杀掠者斩。”由是市不易肆。既而径趋衢州,知州玄泰迎于郊。儒诘之曰:“玄宗御容安在?”泰泣曰:“使君不见容矣。”时信安有玄宗铜容,泰毁之,故以是为责,遂斩之,而自据焉。[10]卷一上《武肃王上》,第31页

及(梁)太祖遇弑,(寇)彦卿追感旧恩,图御容以奠之。每因对客言及先朝旧事,即涕泗交流。[11]卷二〇《寇彦卿传》,第278页

(阎)晋卿忧事不果,夜悬(后汉)高祖御容于中堂,泣祷于前,迟明戎服入朝。内难既作,以晋卿权侍卫马军都指挥使。北郊兵败,晋卿乃自杀于家。[11]卷一〇七《阎晋卿传》,第1412页

显然,五代时不但地方上供奉帝王御容,士大夫家亦可自行图写御容藏之①蜀太后徐氏《丈人观谒先帝御容》“圣帝归梧野,躬来谒圣颜。旋登三径路,似陟九嶷山。日照堆岚迥,云横积翠间。期修封禅礼,方俟再跻攀。”(彭定求等编《全唐诗》(增订本)卷九,北京:中华书局,1960年,第81页)李远《赠写御容李长史》:“玉座尘消砚水清,龙髯不动彩毫轻。初分隆准山河秀,乍点重瞳日月明。宫女卷帘皆暗认,侍臣开殿尽遥惊。三朝供奉无人敌,始觉僧繇浪得名。”(彭定求等编《全唐诗》(增订本)卷五一九,第5933页)。至于普通士大夫图形写真,可见当时一些书画著述的记载。值得强调的是,宋代御容供奉便是在这基础上发展而来的,不过,它已经成为国家礼仪的组成部分;同时宋代御容供奉这一礼仪被后世王朝后继承,影响极其深远。

三、景灵宫与御容供奉的礼制化

仁宗继位后,在京师及各地供奉历代先祖御容之举甚多。如即位之后马上奉安太祖、太宗御容于南京鸿庆宫,天圣元年(1023)二月供奉真宗御容于京师景灵宫,同年三月又奉安真宗御容于西京应天院,七月奉安真宗御容于玉清昭应宫安圣殿,十月又奉安真宗御容于洪福院,等等。尤其是天圣元年七月“己酉,初幸启圣禅院朝拜太宗神御,前在谅闇,用礼仪院奏,但遣辅臣酌献也”[4]卷一〇二,仁宗天圣二年七月己酉,第2364页。这里“前在谅闇,用礼仪院奏,但遣辅臣酌献”极为重要,因为真宗大中祥符三年(1010)规定“如飨庙之礼”只是仿照国家礼典中某种礼仪的话,仁宗此举不但完全认同真宗的祭奠仪节规定,并由礼仪院负责具体的礼仪活动了,说明他更加主动地把御容供奉融入国家礼制体系之内。

当然仁宗的这种做法,并不能获得一些坚持礼制传统的大臣们的认同。仁宗康定元年(1040)“南京言鸿庆宫神御殿火,侍御史方偕引汉罢原庙故事,请勿复修。诏罢修神御殿,即旧基葺斋殿,每醮则设三圣位而祠之,瘗旧像于宫侧。”[4]卷一二七,仁宗康定元年六月乙未,第3018页方偕引汉罢原庙故事,但并没有认为供奉御容等同于汉代原庙,只是强调这种类似“原庙”祭祀的御容供奉不合传统礼制,因此反对修复。仁宗下诏修葺斋殿,缩小了规模,又规定“每醮则设三圣位而祠之”,说明当时君臣仍然没有把供奉御容作为原庙祭奠,如果是原庙祭奠,那么必须修复。上述提及的欧阳修反对在京师景灵宫建郭皇后影殿,也提到“犹依仿西汉原庙故事”,含有御容供奉不是汉代原庙之意。持这种观点并非仅是他们两人。仁宗嘉祐七年(1062),内臣吴知章为图恩赏,以寿星像易真宗像而拓展宫观之地,史称“欲张大事体,广有兴修”,司马光对此进行了批判,此略作删节引之:

陛下天性仁孝,以为崇奉祖宗,重违其请,遂更画先帝御容,以易寿星之像,改为崇先观。知章既得御容,倚以为名,奸诈之心,不知纪极,乃更求开展观地,别建更衣殿及诸屋宇将近百间,制度宏侈,计其所费踰数千万,向去增益,未有穷期。臣等窃以祖宗神灵之所依,在于太庙木主而已。自古帝王之孝者,莫若虞舜、商之高宗、周之文武,未闻宗庙之外,更广为象设,然后得尽至诚也……后至汉氏,始为原庙,当时醇儒达礼者靡不议之。况画御容于道宫佛寺,而又为寿星之服,其为黩也甚矣。且又太祖、太宗御容在京师者,止于兴国寺、启圣院而已,真宗御容已有数处,今又益以崇先观,是亦丰于昵也,无乃失尊尊之义乎! 原其所来,止因知章妄希恩泽,乃敢恣为诬罔,兴造事端,致陷朝廷于非礼。今既奉安御容,难以变更,若只就本观旧来已修屋宇,固足崇奉,所有创添,伏乞一切停寝,并劾知章诬罔之罪,明正典刑。[4]卷一九七,仁宗嘉祐七年九月己未,第4780-4781页

司马光坚持古礼传统,借批判吴知章来反对仁宗扩修宫观,强调扩修会“陷朝廷于非礼”,甚至提出“未闻宗庙之外,更广为象设,然后得尽至诚”的观点,显然把供奉御容以尽孝也加以批判了。在司马光看来,这种不伦不类的御容供奉既违反礼制,“失尊尊之义”,又“丰于昵”,奢费钱财,是难以容忍的,因此要求“所有创添,伏乞一切停寝”。司马光提出对吴知章“明正典刑”,实际暗含着对仁宗的强烈批判。司马光之言,充分说明时人对供奉御容是否属于原庙有着非常明确的看法。

宋朝将御容供奉作为原庙始于神宗元丰五年(1082)十一月,史称:

癸未,上朝享景灵宫,宰臣、百官陪祠殿下,先诣天兴,次遍诸殿,至继仁殿,哀恸久之。先是,祖宗神御殿分建于诸寺观,上以为未足以称严奉之义,乃酌原庙之制,即景灵宫建十一殿,每岁孟月朝享,以尽时王之礼。及是,宫成,奉安礼毕,初朝享也。[4]卷三三一,神宗元丰五年十一月癸未,第7969页

“酌原庙之制”而建十一殿来供奉御容,实施“朝享”之礼,说明神宗始将景灵宫正式视作原庙性质。规定“每岁孟月朝享,以尽时王之礼”,则表明将这一原庙制度制度化。自此,将原来的御容供奉,转而作为原庙祭奠而纳入国家礼制体系之中,这成为宋朝一般御容供奉与原庙祭奠的分界线。

宋人对此也有过论述,邵伯温称:“元丰中,神宗仿汉原庙之制,增筑景灵宫”[12]17,王得臣也说“神宗广景灵宫为原庙,逐朝帝后前后各一殿,咸有名”[13]卷上《国政》,第8页,他们都把神宗作为原庙的创始人。神宗在祭奠体制上的改变,被宋朝后世帝王所遵循,因此,神宗之后有关原庙的各种议论极多,但已经无法改变既成事实,此就不再展开论述了。

归纳上述所论,宋初出现的御容供奉,最初被视为帝王“尽孝”之举而被容忍,其奉安仪节主要是国家礼典所规定的仪式,到神宗元丰五年(1082),酌原庙之制而扩建景灵宫为十一殿,使御容供奉转而成为原庙祭奠,成为国家礼制体系中一项重要的祭祀活动。

四、太清宫与御容供奉的礼仪

与御容供奉密切相关的宫观还有太清宫与玉清昭应宫①玉清昭应宫在仁宗初毁废,时间不长,故除景灵宫外,太清宫是主要的御容供奉场所。。可以说,朝谒太清宫又与玉清昭应宫供奉御容关系非同一般,因为两者都供奉着“圣祖像”——尽管唐玄宗太清宫中所供奉的圣祖是其“远祖”老子,而宋真宗玉清昭应宫里尊崇的圣祖则是“赵”姓天尊②大中祥符五年,真宗“再梦”这一神人时,神人自称向他传达天尊之语,这一天尊是人皇九人之一、赵之始祖、轩辕氏,用此来抬高赵宋的地位,以便与李唐抬举的老子等量齐观。也正由于此,大中祥符八年七月“丙辰,王钦若准诏讨阅道藏赵氏神仙事迹,凡得四十人,诏画于景灵宫之廊庑”连那些毫不相干的赵姓道士都抬出来印证赵宋“不逊于”李唐。李焘《续资治通鉴长编》卷八五,大中祥符八年七月丙辰,第1940页。,两者并不相同。但正由于两者都归属于“道教”宫观,因而产生了密不可分的“联系”。也就是说,真宗既要从道教获得某些自己想得到的东西,太清宫里供奉着的唐朝圣祖老子是绕不过的圣人。

如前所述,太清宫是唐玄宗崇道的产物,在京城和各地都设立玄元皇帝庙。其中京师玄元皇帝庙供奉“圣祖像”及玄宗本人像,天宝二年改为太清宫,九月又改谯郡(治谯县,今安徽亳州市)的紫极宫改为太清宫,即当时有两个太清宫,但它们都属于道教宫观。唐朝灭亡,自然这一象征李唐王朝合法性的宫观也不会受到重视了,到宋初时太清宫只是一个道教地方宫观,并不起眼。随着真宗大中祥符年间天书降临①李焘《续资治通鉴长编》卷六八载:真宗大中祥符元年二月“乙巳,以天降书遣使告凤翔府太平宫、亳州太清宫、舒州灵仙观”第1526页。、举行封禅大典和建造玉清昭应宫、雕塑圣祖像,煽动着士庶道教的热情高涨,导致亳州(即唐代谯郡)太清宫地位急骤上升,史称:“大中祥符六年,亳州父老、道释、举人三千三百十六人②《宋史》人数误。李焘《续资治通鉴长编》作“三千三百六十人”,卷八一,真宗大中祥符六年七月己酉,第1842页。《宋会要辑稿》礼五一、杨仲良《皇宋通鉴长编纪事本末》卷二○《谒太清宫》与《续资治通鉴长编》相同。诣阙,请车驾朝谒太清宫,宰臣帅百官表请。诏以明年春亲行朝谒礼。”[3]卷一○四《礼志七》,第2537页真宗亲谒亳州太清宫,徽宗也于“靖康元年正月己巳,诣亳州太清宫,行恭谢礼。”[3]卷二二《徽宗纪四》,第417页因此,朝谒太清宫写入宋朝礼典,成为比较重要祭典,即成为国家礼制的一个组成部分。

关于玉清昭应宫、景灵宫等宫观奉安、朝谒具体仪式问题,学者们作过一定的研究③可参见汪圣铎《宋朝礼与佛教》(《学术月刊》1990年第5期,收入氏著《宋代社会生活研究》);吴羽《唐宋道教与世俗礼仪互动研究》等。,然还有辨析待补的余地。

需要强调的是,有些研究这一问题的学者没有区分奉安仪式与朝谒④恭谢与朝谒基本相同。仪式,混淆了两者在仪制上的差异。实际上,奉安与朝谒两者在仪制上最大差异是奉安时由皇帝委任专门的奉安使、副使,专程迎接圣像御容,同时还委任奉安礼仪使,均有专门的仪制。如“景德四年二月,诏以西京太祖诞辰之地,建太祖影殿,起应天禅院,一如启圣院例。天僖元年(1017)五月,以宰臣向敏中为奉安太祖圣容礼仪使,权安于文德殿。百官立班,皇帝行酌献礼毕,卤簿仪仗、道门威仪、教坊乐张引导,升彩舆进发,入内都知张景宗都大管勾。皇帝辞于正阳门外,百官辞于琼林苑门外。遣左谏议大夫戚纶奏告昌陵毕,群臣称贺。”⑤徐松《宋会要辑稿》礼一三,第717页。《宋史》卷一〇九《礼志十二》记载较为简单,第2625页。大中祥符六年(1013),“建安军铸玉皇、圣祖、太祖、太宗尊像成,以修玉清昭应宫使丁谓为迎奉使,修宫副使李宗谔副之;北作坊使、淮南江浙荆湖都大发运使李溥为都监”[4]卷八〇,真宗大中祥符六年三月乙卯,第1821页,“上衮冕朝拜,群臣朝服,陈玉币、册文酌献。具大驾卤簿,自宫城东出景龙门至玉清昭应宫,大礼等五使前导,载像以平盘辂,上加金华盖之饰,以‘迎真’‘迎圣’‘奉圣’‘奉宸’为名。每乘二内臣夹侍,其缨辔马色,玉皇、圣祖以黄,太祖、太宗以赤。上具銮驾,先由宫城西出天波门,就宫门望拜,权设幄奉安,择日各升本殿”[4]卷八〇,真宗大中祥符六年五月乙巳,第1825-1826页。又如,天禧元年(1017),癸亥“以枢密使王钦若为奉安太祖圣容礼仪使,赞导乘舆。乙丑,自禁中奉圣容赴文德殿,备仪卫、教坊乐前导。丙寅,上服靴袍,酌献,礼毕,奉以升彩舆而行,具卤簿、鼓吹、道释威仪。上出次奉辞,群臣拜辞于琼林苑门外。奉安日,上不视朝”[4]卷八九,真宗天禧元年五月癸亥、乙丑,第2062页。仁宗时,“天圣元年二月,以冯拯为奉安真宗御容礼仪使,酌献、奉辞、迎导、奏告,并如奉安太祖圣容之制”[2]礼一三,第717页,“奉安太祖于滁州天庆观瑞命殿,太宗于并州资圣院统平殿,真宗于澶州开福院信武殿,各以辅臣为迎奉使副,具仪仗导至近郊,内臣管勾奉安,百官辞观门外”[4]卷一七四,仁宗皇祐五年三月甲子,第4203页。显然,奉安要委任奉安使副、奉安礼仪使,而朝谒则不需要奉迎使副,也不需要奉安礼仪使,更不需要帝王郊迎仪式。其次,奉安往往伴有大赦,而一般朝谒则无大赦。

值得注意的是,无论是奉安还是朝谒,有“酌献、奉辞、迎导、奏告”等仪式环节⑥吴羽指出朝谒还有鸣鞭,当是,参见氏著《唐宋道教与世俗礼仪互动研究》,第85页。,同时,由于是在宫观内举行,故均备道释威仪,在正式祭典前与其他鼓吹、教坊同时进行相关仪式。

就我们所见,目前研究玉清昭应宫或景灵宫具体礼仪的成果来看,尽管初步描述了两宫的一些礼仪,但似乎过于笼统,无法了解前后礼仪的变化,同时也没有区分出两宫礼仪上的差异。

玉清昭应宫存在时间不长,仁宗朝已焚毁,其仪究竟如何,其他典籍似未见记载。我们发现保留在《太常因革礼》卷七四《荐献玉清昭应宫》可能是仅见保留相对完整的仪制,且明确称是大中祥符六年(1013)之事,因此极其重要,故将其转录于下:

仪曰:前一日,尚舍直长设大次于朱曦门外道北,南向,随地之宜。尚舍奉御铺御座黄道褥位如仪。守宫设文武侍臣次于大次之侧,随地之宜。又设公卿斋次及文武官次,文官在左,武官在右,俱相向,东方南方朝集使次,于文官之南。东方南方蕃客,又于其南,俱每等异位,重行西向北上。西方北方朝集使次于武官之南,西方北方蕃客,又于其南,俱每等异位,重行东向北上。(原注:诸州使人,分方各于朝集使之后。)又设馔幔于太初殿东階下,又设燎炉于殿之东南。太乐令设宫架之乐于殿廷,东方西方,磬虡起北,钟虡次之。南方北方,磬虡起西,钟虡起西,钟虡次之。设十二鎛钟于编架之间,各依辰位。立雷鼓于北架之内道之左右,植建鼓于四隅,置柷敔于架内。(原注:柷在左,敔在右。)诸工人各位于架后,东方西方,以北为上;南方北方,以西为上。(原注:太常卿押乐如常仪。)又设歌钟歌磬于太初殿上前楹间,北向,磬虡在西,钟虡在东。其执匏竹者,立于階间,重行北向,相对为位。(原注:凡架皆展而编之也。)右校清扫宫之内外,郊社令积柴于燎炉,奉礼郎设皇帝版位于丹墀上东階之东,西向。又设亚献三献位于龙墀上东階之东,又设公卿版位于殿东階下沙墀内,西向。设望燎位于龙墀之上稍西,南向。又设皇帝解剑脱舄位于丹墀东階之东,西向。设御史位于殿下西东,南向,设监礼博士位于殿下东南,西向。设奉礼郎位于乐架东南。赞唱礼生在南差退,并西向。又设叶律郎位二,一位于太初殿上西階之西,一位于乐架西北,俱东向。又设太乐令位于乐架之间,设太常卿押乐位于乐架之北,俱北向。设从祀官文官以九品已上位于执事位之南,东方南方朝集使于文官之南,东方南方蕃客又于其南,俱每等异位,重行西向北上。设武官九品已上位与文官相对。西方北方朝集使于武官之南,西方北方蕃客又于其南,俱每等异位,重行东向北上。(原注:其诸州使人,各分方位于朝集使之后。)设酒樽之位,太尊、著尊、牺尊、山罍各二,在太初殿东南,北向。象尊、壶尊、山罍各二,在殿下丹墀之上,北向,俱西上。设御罍洗于版位之西南,北向,罍在洗东,篚在洗西,南肆。(原注:篚实以巾爵。)设亚献三献罍洗于本位之西南,北向。设玉币篚于太初殿上尊玷之所。又设皇帝饮福位于殿之上玉皇大天帝座之南,北向,又次东稍南。设亚献三献饮福位,北向。执尊罍篚羃者于尊罍篚羃之后。[14]卷七四《荐献玉清昭应宫》,第341-342页

其后,分别记载了誓戒、告洁点馔、车驾赴宫、奉玉币、荐馔、望燎诸具体环节的仪制。其中“奉玉币”大致如下:

礼生引司空诣东階,行扫除于上,行乐架于下,讫,引复位。太常博士上祀仪使并太常卿立于御幄之前,次引侍中版奏请中严。少顷,又奏外办。皇帝服衮服以出。(原注:公卿及从祀官并朝服,京官公服陪位。)礼仪使俯伏跪奏,称礼仪使具官臣某言,请皇帝行礼,奏讫,俯伏,兴。太常卿前导,殿中监进镇圭……礼仪使前引皇帝,《隆安》之乐作,诣东階下褥位,解剑脱舄,升自东階。侍中中书令已下,及左右侍卫之官,量人数从升。(原注:下皆准此。)皇帝升殿,乐止,诣玉皇大天帝座前,北向立,登歌作《灵安》之乐。礼仪使奏请皇帝搢圭,跪上香,三上香……皇帝上香讫,侍中跃然进,皇帝受玉币,(原注:凡授物皆搢圭,跪奉讫,执圭,俯伏,兴。)北向奉玉皇大天帝座前,讫,执圭俯伏,兴。又奏请皇帝再拜,拜讫,登歌乐止。礼仪使前导皇帝,乐作,皇帝降自东階,佩剑纳舄,还版位,西向立,乐止。[14]卷七四《荐献玉清昭应宫》,第341-342页

从记载内容看,完全是国家礼典中式样,毫无道教气息。其实,整个记载甚至连佛道两字都未提及。

上述玉清昭应宫是大中祥符六年(1013)仪制,尽管它是非常珍贵的资料,但毕竟还不是大中祥符七年(1014)宫成最初的仪制,宫成之后,会与初献有所差异。

史载大中祥符七年(1014)十一月,真宗“命礼官著令,凡郊祀即荐献,或亲告,仪如郊庙,用素馔。帝衮冕,宰臣朝服、靴,祀则公服。又遣官分享、宿奠。每上元亲朝拜。凡入宫,御马鸣鞭止延祥门外,乘舆止朱曦门外。内侍非执事不升殿,迎拜者不呼万岁。除翰林仪鸾使二人、入内内侍省、两省都知押班、御带閤门祇侯四人、供奉官十五人外,余立朵殿上。车驾至朱曦门幄次,步升殿。设位于太初殿之丹墀,宣制使、摄礼仪使前导。若时诣宫则不设罍洗,共道①疑脱“路”字。。大祀,各有青词,馔具。二圣殿词止称嗣皇帝,不言皇考。设两圭有邸,像如真仙之制”[15]《太一宫》,第26-27页。这条资料非常重要。“命礼官著令”说明大中祥符七年由国家礼仪官署制订具体仪制,而六年初献仪制却未说由礼官著令,可能是因为玉清昭应宫尚未完全建成,因此文中数处称“随地所宜”,大致按照文武区分左右两列来进行仪式,人数较多,场面大约比较拥挤。皇帝“升殿”致祭时“侍中中书令已下,及左右侍卫之官,量人数从升”,而七年则明确规定执事内侍、翰林仪鸾使、入内内侍省、两省都知押班、御带閤门祇侯、供奉官若干人陪同升殿祭祀。由此看来,大中祥符六年之朝献仪节不甚规范,而大中祥符七年由礼官制订的仪节更符合礼典,更趋于规范。

朝献玉清昭应宫后,“回仗赴景灵宫”[14]卷七四《荐献玉清昭应宫》,第348页行礼。《太常因革礼》卷七四《荐献景灵宫》内容是摘自《礼阁新编》。《礼阁新编》是仁宗天圣五年(1027)十月太常博士、直集贤院、同知礼院王皞所编。其文为:

大中祥符九年,景灵宫成。诏:自今皇帝亲祀,皆前二日行荐献之礼,有司遂具仪注以闻。其仪与玉清昭应宫相类,今不录。所异者,玉清宫神则玉皇大天帝,景灵宫则圣祖天尊大帝。玉皇则太尊、著尊、牺尊、山罍各二。在太初殿上东南,北向。象尊、壶尊、山罍各二,在殿下丹墀之上,北向西上。圣祖则著尊、牺尊、象尊、壶尊各二,在天兴殿上东南,北向。玉清昭应宫有丹墀龙墀,景灵宫无此。玉清昭应宫设大次于朱曦门外,设版位于丹墀上。亚献终献版位于龙墀上,行事公卿版位于殿东階下沙墀内,设望燎位于龙墀上,设皇帝解剑②疑脱漏“脱舄”两字。位于丹墀东階之东,西向。景灵宫设次于天兴殿庭东序,设皇帝版位于东階之东,设亚献终献版位于次东稍南,行事公卿版位稍东次南。设望燎位于殿之东,南向,皇帝解剑③疑脱漏“脱舄”两字。位于东階之下,西向。[14]卷七四《荐献景灵宫》,第393页

这是属于最为原始的景灵宫朝献仪制的记载。首先需要指出的是,上述记载两宫仪制都是首次荐献的仪制④大中祥符六年朝献玉清昭应宫,时尚未完全建成。。从记载内容看,两宫所供酒罇上虽相同,但景灵宫无磬虡、钟虡等乐架。实际上,早在大中祥符七年(1014)六月就“诏自今玉清昭应宫、景灵宫亲荐,皆备乐,用三十六虡”[4]卷八二,真宗大中祥符七年六月辛酉,第1879页,两者没有不同,只是《太常因革礼》缺载而已。但得注意的是,三十六虡是国家最为重要的礼仪大朝会所采用的,可见其祭奠规格之高。其次,由于玉清昭应宫焚毁未重修,而景灵宫在神宗时扩建为十一殿,供奉历代御容,使之升格为原庙,这就使景灵宫成为皇帝祭拜御容的主要场所。徽宗时又建景灵西官,原来景灵宫易名为景灵东宫,东西两宫分别供奉历代先祖御容。北宋灭亡,东西景灵宫均被金朝捣毁。

赵构南下,建立南宋,曾于建炎元年下令在江宁建景灵宫,然未能建成。绍兴四年(1134)二月“癸卯,诏权以射殿为景灵宫,四时设位朝献”[3]卷二七《高宗纪四》,第509页,这是权宜之计。到绍兴十三年(1143)二月,始诏建景灵宫于临安,该年冬十月建成,奉安历朝帝后神御,然总体规模不大,因此自建成之后仍陆续扩建。到绍兴二十一年(1151)九月,又下诏扩景灵宫,才形成较大规模⑤可参见《宋史》《建炎以系年要录》。。

五、御容供奉礼仪与佛道关系

从具体仪制来看,大中祥符九年(1016)仪制是最初的仪制,尽管它具备誓戒、告洁点馔、车驾赴宫、奉玉币、荐馔、望燎诸环节,如果与徽宗时期《政和五礼新仪》所记载的朝献景灵宫来比,那么它就相对简陋了一些。《政和五礼新仪》有陈设、省馔、车驾自大庆殿诣景灵宫、奉玉币、荐馔、望燎,卷一一四《皇帝朝献景灵宫仪》有时日、斋戒、陈设、朝献景灵东宫、朝献景灵西宫,大致是景灵东宫和景灵西宫各一天。这是徽宗时期比较完善的仪制,显然与真宗初立景灵宫时的仪制有所不同。到南宋,随着政局的稳定,朝献景灵宫成为非常烦琐复杂的一项祭祀活动,《中兴礼书》分六卷详细记载景灵宫相关仪制及变化过程。大致说来,南宋景灵宫、万寿观、会圣宫及章武殿共供奉“祖宗神御共三十九位”[16]卷一〇六《景灵宫二》,第405页,因此景灵宫祭奠礼仪需两天完成,“第一日诣前殿圣祖天尊大帝并中殿诸帝神御前行礼,第二日诣前殿元天大圣后并诸后神御前行礼。所有万寿观、会圣宫、章武殿圣像神御,俟第一日皇帝行礼毕,依礼例差侍从官分诣行礼”[16]卷一〇六《景灵宫二》,第404页。

我们再从两宋玉清昭应宫和景灵宫御容供奉与道释仪式关系做一分析。

大中祥符七年(1014)十月玉清昭应宫建成,真宗便大肆张扬,“赐酺,在京五日,两京三日,诸州一日”[4]卷八三,真宗大中祥符七年十月甲子,第1899页,十 一 月 “诏 玉 清 昭 应 宫 每 岁 正 月 朔 望,许 士 庶 焚香”[4]卷八三,真宗大中祥符七年十一月癸卯,第1903页。在具体施行迎奉御容之礼时,道释威仪登堂入室,融入其间:“先是,丁谓等自建安军奉玉皇、圣祖、太祖、太宗四像,各御大舟,迎奉使副分侍玉皇、圣祖,都监于太祖、太宗舟检校。舟上设幄殿,皆有内侍主供具。夹岸黄麾仗二千五百人,鼓吹三百人。别列舟十艘,载门旗、青衣、弓矢、殳义①“殳义”当误。李攸《宋朝事实》卷七《道释》作“殳叉”(第657页)、杨仲良《皇宋通鉴长编纪事本末》卷一八《建玉清昭应宫》作“殳戈”(点校本错,第272页。)。当以《宋朝事实》为是,《宋史·仪卫志》记载宋代仪杖中均为殳叉,无“殳戈”。、道众、幢节。所过州县,道门声赞,鼓吹振作,官吏出城十里,具道释威仪音乐迎拜。”[4]卷八〇,真宗大中祥符六年五月辛丑,第1825页显然,真宗在迎奉御容时是采纳了释道仪式的。但根据《太常因革礼》卷七四《荐献玉清昭应宫》中“车驾赴宫”中规定“鼓传如仪,不鸣鼓吹,不得喧哗”,也就是说皇帝赴宫过程中鼓吹之类是备而不用,那么佛道威仪虽在其中,也只能备而不用。这是奉迎御容与朝献不同的地方。

徽宗崇道是有目共睹,史称“徽宗崇尚道教,制郊祀大礼,以方士百人执威仪前引,分列两序,立于坛下”[3]卷一〇四《礼志七》,第2543页。这里的方士,便是指道士。然在《政和五礼新仪》中竟然未见采用道释威仪,十分奇怪,其原因尚有待深入研讨。当然,并不是说徽宗时期从未用过道释威仪,其实,徽宗与其他宋代帝王一样,在许多礼目中都采用过道教仪式的,在祈禳(祈雨、祈雪、消灾)、圣节、本命年道场等中表现得最为突出。

《中兴礼书》中有关景灵宫仪制分别为告迁、奉安、款谒景灵宫仪、四孟朝献景灵宫等,对各种仪制都有详细规定。南宋神御原供奉在承元殿,需要告迁,然后到景灵宫奉安。绍兴十三年(1143)九月十八日礼院奏:“奉安合用僧道,欲乞每殿各差三十人。前一日昼夜互作法事”[16]卷一〇六《景灵宫二》,第405页,获得高宗批准。因此告迁前一日,“威仪僧道并仪卫乐人,更互作法事、作乐排立。礼仪使早晚上香如常仪,告迁,权奉安”[16]卷一〇六《景灵宫二》,第405页。正式告迁之日,“僧道作法事,钧容直作乐,前引扶侍”[16]卷一〇六《景灵宫二》,第407页,然后正式告迁,直至皇帝跪拜上香,太常卿奏礼毕,“辇官擎捧神御腰舆进行次,前导官退。皇帝服常服乘舆还内”。然后由礼仪使往来照管,“宰执、使相、宗室、南班官于行宫北门外奉迎神御,再拜讫,班首诣香案前搢笏,三上香,讫,执笏退,复位,立以下再拜,讫,分左右骑导焦耳、班直、亲从官等扈卫,僧道作法事,钧容直作乐,前引至景灵宫棂星门外”[16]卷一〇六《景灵宫二》,第407页。显然,告迁前一日、告迁到奉安景灵宫整个过程,释道身影都在其中出现,采纳释道仪式是非常清楚的事实,与真宗时没有不同。

那么朝献时是否采纳释道威仪? 回答是肯定的:“百官赴景灵行香,僧道分为两序,用其威仪咒语。初,僧徒欲立道流右,且云僧而后道,至交讼久之。秦桧批其牍云:‘景灵、太乙,实崇奉道教之所,道流宜居上。’至今定为制云。绍翁以为祖宗在天之灵,必不愿歆于异教,且市井髡簪之庸人,宜皆斥去。近者,淳祐进书,例用僧道铙鼓前导,朝廷有旨勿用,盖得之矣。惜未施于原庙。”[17]乙集《景灵行香》,第106页这里非常明确地证明了南宋朝献时释道礼仪在国家礼制中施行的情况,这就与上述“鼓传如仪,不鸣鼓吹,不得喧哗”有所不同。

另外还有一点不同,即真宗时规定宫观采用素洁之馔,不用荤腥不用酒,然南宋则不同,规定每位神御圣像前供荤素牙食盘和酒菓若干,只有“昊天上帝、圣祖天尊大帝、元天大圣后位前合用素馔礼料”[16]卷一〇六《景灵宫二》,第406页。

总之,北宋到南宋御容供奉采纳释道威仪及供奉之物上,是存在一些不同的。