南宋君主文集编修的政治功能探讨

——以绍兴修《徽宗御集》与敷文阁为中心

汪潇晨

(浙江大学城市学院 中文系,浙江 杭州 310015)

宋代官修重要政治档案称“国书”,“有日历,有实录,有正史,有会要,有敕令,有御集”等[1]。其中御集为将君主在位期间的御笔文字裒辑成集,即文集。君主因其身份特殊,其文集特称“御集”,被列为“国书”之一,是国家重要的政治档案文件。北宋真宗朝以来,为前代君主代编纂御集逐渐制度化,成为一项重要的政治活动。御集编纂完成后专门建阁安置。《石林燕语》说道:

祥符中,始建龙图阁,以藏太宗御集。天禧初,因建天章、寿昌两阁于后,而以天章藏御集,虚寿昌阁未用。庆历初,改寿昌为宝文,仁宗亦以藏御集。二阁皆二帝时所自命也。神宗显谟阁、哲宗徽猷阁,皆后追建之。惟太祖、英宗无集,不为阁。[2]

此说确切勾勒出北宋御集编纂的大体情况,然有不确。《英宗御集》实编为一卷,因篇幅短小,附于仁宗宝文阁收藏,并非无集[3]卷二八《圣文·英宗御制》。宋初以来,一集一阁,秩然有序。建阁同时设立诸阁学士、待制、直阁等贴职,为标志文学高选的职衔。《梁溪漫志》说:“阁皆藏祖宗谟训,与秘阁并建官,均号贴职。”[4]诸阁职成为宋代文官贴职系统的重要组成部分。北宋御集编纂一般在君主去世后进行,编成后再下诏建阁、赐阁名①① 周佳《〈神宗御集〉考——兼论北宋君主御集的编纂与用途》(《文献》2015年第1期)一文以《神宗御集》编纂为中心,对北宋君主《御集》编纂过程、政治功用以及收录体例方面形成与变化的原因作了详细分析。。以《神宗御集》为例,元祐二年(1087)朝廷专门设立“编排神宗御制所”负责编纂[5]卷四〇二,第9777页。元祐四年,《神宗御集》编纂完成[6]。哲宗亲政后于绍圣二年(1095)“诏国史院增补先帝御集”[7]卷一八《哲宗纪二》,第342页,至元符中完成《神宗御集》共二百卷[8]。元符元年(1098)在禁中建显谟阁保存[5]卷四九七,第11832页。至政和四年(1114)方才建成[9]。此前已修完的《神宗御集》一直暂借仁宗宝文阁收藏[3]卷一六三《宫室·庆历宝文阁》,第3010页。

南宋御集编纂情况尚无专门研究。本文试图以《徽宗御集》为重心,讨论南宋御集编纂、建阁设职制度。选择《徽宗御集》是基于以下考虑:首先,《徽宗御集》是唯一南宋编纂的北宋君主御集,在编纂、设官、制礼等方面改变了北宋惯例,创建新的制度,具有转型特征;且其确立的规范为后代御集编纂继承,涵盖南宋君主御集普遍特点,具有典范意义。其次,《徽宗御集》是绍兴和议后官修重要政治文件,编纂过程与北宋末靖康朝廷内讧、南宋初高宗继统等重大政局紧密相关,反映两宋间特殊的政治环境与舆论导向。

一、《徽宗御集》编纂与敷文阁的创建

编类御制文字在徽宗在位时就已展开。徽宗着意编辑御笔文字,为此专门设立编类御笔所[10]。大观间,宰相蔡京也曾将“一时朝廷所被受御笔,悉编类以成书”[11]。南渡以后,史馆所藏档案“片纸不存”[12]甲集卷四《徽宗钦宗高宗孝宗光宗实录》,第109页。朝廷只能设法搜集、征集散落于臣僚、民间的御笔、御札等原始档案。

徽宗御笔、御札的收集工作始于绍兴元年(1131),高宗诏将宰执奏上的臣僚所藏徽宗赐札,“藏置内阁”[13]崇儒六之一四《御书》,第2869页。绍兴三年(1133),高宗诏“湖州管下故执政林摅家有道君君主御书”“令本州守臣,劝诱献纳”[13]崇儒四之二二《求书藏书》,第2870页。此外,徽宗朝旧臣也主动向朝廷缴进当时徽宗所下御笔。绍兴六年(1136),前宰相、新知洪州李纲上家藏道君君主御笔真迹,诏送史馆[13]崇儒六之一七《御书》,第2277页。此外,靖康之祸时,流散至金国的徽宗御书也有流回的记载。绍兴九年(1139),亲从额外指挥使王琪还朝,投进其在金国所得徽宗君主御书等[13]崇儒六之一七《御书》,第2277页。

绍兴七年(1137)正月,徽宗讣报传至临安。绍兴十年(1140),秘书省校书郎兼实录院检讨官朱翌请求广行搜访徽宗御制,“命史臣编类成秩,仿五阁之制”“建阁如故事”[13]职官七之一五、一六《敷文阁学士 直学士》,第3212页。高宗即诏“实录院就编徽宗御制,令礼部行下诸路州军,搜访送院”[13]职官一八之六一、六二《实录院》,第3512页。《徽宗御集》的修撰工作由实录院负责。其后南宋君主御集编纂例皆附于实录院,与北宋时期专门设局编纂的做法不同。当年五月高宗正式下诏称:

恭惟徽宗君主躬天纵之睿资……著在简编者,焕乎若三辰之文……将加裒辑,崇建层阁,以严宝藏,用传示于永久。其阁恭以“敷文”为名。祗遹旧章,宜置学士、直学士、待制、直阁,以次列职,备西清之咨访,为儒学之华宠。其著于令。[13]职官七之一五、一六《敷文阁学士 直学士》,第3212页

颁赐敷文阁名,开启《徽宗御集》的编纂工作。限于南宋初期宫中档案的缺失,《徽宗御集》未能在短期内成书。此外,诏书中虽明言“将加裒辑”,并建敷文阁以收藏御集,然而此时阁尚未建成。因此,已收集的徽宗御制等文书并未收藏在内,而是权“藏之延英阁”[15]卷三六,第432页①按,临安皇城中并无“延英阁”,疑为“迩英阁”或“延义阁”。。而收藏御集的敷文阁空存阁名,并无建制,仅借此设阁学士等文官贴职,“有其官而无其阁”[16]卷一四《天章阁官名》《九阁》,第123页。

鉴于此前编纂《徽宗御集》的材料文献缺失,绍兴十三年(1143),吏部郎官周执羔上言,“今御府之笈罔有致者”“条目阙逸尚多,愿诏有司广行搜访”[14]卷一四九,第2816页。其后实录院陆续接收到各地进呈的徽宗御笔文字材料。由于所进御笔材料十分零散,高宗为此下诏令提举实录院秦熺专门“立定献书赏格,诏镂板行下”[14]卷一五五,第2938页,以劝奖并规范各级官吏进献御笔文字。高宗在书成后所作《御集序》中说“秘于人间者,赏取之”,即指此举。其后陆续有士庶进呈徽宗御笔文字。如绍兴十六年(1146),“处州学生耿世南以编类徽宗朝诏诰、宰执以下词章来上,赐绢二十匹”[13]崇儒五之三四《献书升秩》,第2855页。此外,高宗也着意从徽宗朝故宰执家中收集旧藏御笔。绍兴十一年(1141),即从徽宗旧相余深、蔡攸等家中征集所藏徽宗御笔,并“宣付史馆、实录院编类”[13]崇儒六之一七《御书》,第2871页。

相对于士庶进呈缴入,地方机构的旧藏比较完整。如当时湖州府衙即藏有大量徽宗御笔。南渡以来,“湖州不被寇,元符后所受御笔手诏、赏功罚罪等事皆全”[14]卷六〇,第1204-1205页。绍兴二年(1132),知湖州汪藻编纂《元符庚辰以来诏旨》时就以这部分徽宗御笔为原始材料,其内容后为《徽宗实录》所吸收①关于《徽宗实录》的修撰过程,参见王德毅《北宋九朝实录纂修考》,《宋史研究论集》第二辑,台北:新文丰出版公司,2008年,第102-106页。。考虑到徽宗实录与御集的编纂皆属实录院,且绍兴十一年《徽宗实录》已部分成书,则《徽宗御集》的编纂应相当程度地参考了这部分材料。

《徽宗御集》编纂历经十余年,至绍兴二十四年(1154)成书。当年九月,由太师、尚书左仆射秦桧领衔进呈御集一百卷[14]卷一六七,第3171页。进呈后按例需建阁奉藏,礼部上言:“昨绍兴十年徽宗御制,拟以‘敷文’名阁,今乞权安奉于天章阁,续俟崇建。”[7]卷一一四《礼十七·进书仪》,第2713页高宗即下诏重建天章以下北宋君主六阁[14]卷一六七,第3171页。礼部考察北宋诸阁制度后,因“《国朝会要》即不该载”“乞置天章等阁一所,将诸阁御书、御集图籍等分诸阁安奉”,高宗即令临安府、修内司同共修盖[13]方域二之一九《行在所·临安府》,第9292页。天章阁自驻跸临安初期即设,用以临时安置从各地征集、进呈来的北宋历代君主的御书、御画以及祖宗神御等物。绍兴二十四年前,天章阁位于大内之后万松岭。南渡初期“止是诸殿”,用以临时安置[16]卷一四《九阁》,第183页。绍兴二十年(1150),龙图、天章、宝文、显谟、徽猷、敷文阁勾管内侍即奏:“龙图阁即日未曾修盖。”[17]卷二一六《嘉礼四十四·进呈安奉中兴圣统》,第72页诸阁仅临时设置。

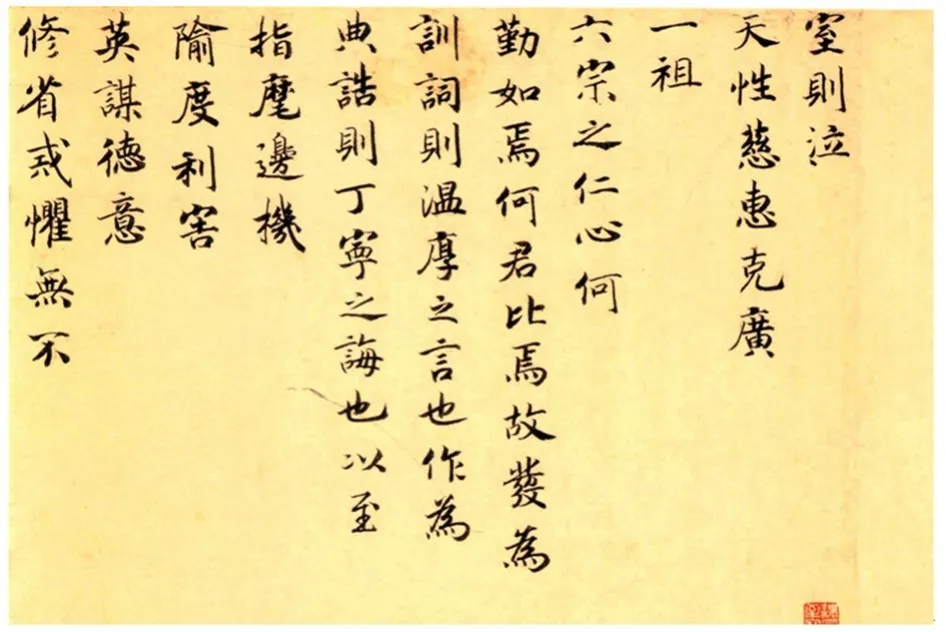

绍兴二十四年(1154)十月,又令礼部、太常寺等制定奉安《徽宗御集》仪制,将御集自秘书省迎奉至皇城内,高宗于垂拱殿受书,并“亲制序,冠于篇首”[18]。北宋确立御集编纂制度以来,“今上”(现任君主)为新编君主御集撰序为惯例。天禧五年(1021),真宗为编成的《真宗御集》作自序[5]卷九七,第2240页,是为宋代御集序文之始。治平二年(1065)《仁宗御集》编成后,英宗密旨欧阳修代作序,这是以后代君主名义冠序之始[19]。高宗即沿此例,亲为《徽宗御集》作序。《徽宗御集序》是宋代为数不多的君主亲为先帝撰写御集序文。北宋时期诸御集序文或已亡佚,或仅收录于文献,以致无法窥见文本的原始形态。高宗所撰《徽宗御集序》为唯一留存的御制《御集序》原本(图1)。兹据原卷迻录:

图1 宋高宗《徽宗御集序》(局部)

(前阙)室则泣。天性慈惠,克广一祖(太祖)六宗(太宗、真宗、仁宗、英宗、神宗、哲宗)之仁心,何勤如焉,何君比焉。故发为训词则温厚之言也;作为典诰则丁宁之诲也。以至指麾边机,喻度利害,英谋德意,修省戒惧,无不情文周密,动千百言。赋咏歌诗,垂裕后昆者,盈于策牍。内禅之后,时有篇章。纵笔之书,造于神化。自升灵太微,部帙不全。

顾惟菲德,早膺慈训。夙夜思勉,不敢怠忽。爰命攸司:凡御府所藏,省寺所掌,刻于金石者裒集之,秘于人间者赏取之。编摹纂类,悉有次第。成书来上,得一百卷。恭览䌷绎,如奉音容之睟清,日表之明润。追维曩昔,军前使回,迎銮舆于应天,蒙亲解玉带以赐。岁月飘忽,缅怀恩育,涕泗无从。复依故实,谨为叙引。用昭示成宪,允伸达孝。若夫范围天地,表章六经,与三才比隆,并二典同焕。诏百世至于万世,则期与子孙共祗于明训。臣构谨序。②中国书画鉴定组编《中国法书全集8·宋3》“宋高宗《徽宗御集序》”,第20-22页。原卷现藏日本文化厅,卷首若干文字已缺。

序中详述编纂缘起、过程以及内容构成,并回忆靖康间在应天迎驾的历史细节。文献与历史价值弥足珍贵。

进呈御集翌月,重建“六阁”成(名义上为六阁,实为天章一阁),《徽宗御集》入阁安置[20]卷六,第132页。新建“六阁”位于大内北门和宁门内[21-22]。《建炎以来朝野杂记》云:“龙图以下诸阁,承平时并建于大内之西,今但为一阁耳。”[12]乙集卷三《南北内》,第553页《咸淳临安志》也载:“重建天章一阁,而诸阁所藏,皆在其中,自龙图至显文之阁,凡二十四字,合为一匾。”[23]绍兴十年(1140)置“敷文阁”仅是空名,以便设置阁学士等贴职;至绍兴二十四年(1154)进呈御集定本后,高宗虽下诏重新修建北宋君主诸阁,然并未分列诸阁,而仅在移建天章阁基础上添置“阁名”。合并六阁为一阁,以图恢复北宋以来诸阁之名,而在建制规模上大大简化。

《徽宗御集》的内容以类相从:诗百五十五、词二百、赋一、序十二、记十、碑四、策问九、文七、乐章三、挽词二十七、杂文十五、《毛诗解》九、《论语解》二、《道德经解》八、《南华真经解》八、《冲虚至德真经解》十二、《圣济经》十、《金箓科仪》二、政事手札千五百五十、边机手札二百四十四①此处采用的《徽宗御集》的目录与篇数,主要根据《建炎以来系年要录》卷一六七、绍兴二十四年九月乙亥条与《宋会要辑稿·职官》七之一六《敷文阁学士 直学士》《玉海》卷二八《圣文·绍兴徽宗御集》等三家记载。篇数与篇名稍有出入,可能是资料传抄有所出入。。

北宋前期御集内容以文辞为主,兼具禁阁收藏与赏赐大臣、以示荣宠两种功能。从《神宗御集》始,御集收录内容以日常政务指挥御笔、御札为主,编成后赐予两府作为行政依据以供参考。这与神宗本人好以御笔形式指挥政务,走向政务处理前台的现象密切相关。《徽宗御集》先列文辞,后陈政务文字,继承《神宗御集》以来的体例。就御集内容来看,除单篇文章外,相当部分采用徽宗时期已编纂完成并颁行的著作。例如《道德经解》在政和八年(1118)已颁行刻石[3]卷二八《圣文·唐御注道德经》,第586页,《圣济经》也在政和间诏颁天下学校[24]卷二二〇《医方·求方书药法御笔》,第843页。其余诸如《金箓科仪》《冲虚至德真经解》自北宋末以来皆以单部形式流传,见诸诸家书录[25]。《徽宗御集序》中说“刻于金石者,裒集之”,一定程度即指此类著作。可见新编《徽宗御集》增入内容主要为政事、边事手札及读经笔记一类文字。绍兴十年后从臣僚、私家征集和上缴的徽宗御笔无一例外是当时所赐手札,从这一情况来看,符合《徽宗御集》最终成书面貌。

《徽宗御集》为绍兴和议以来最重要官修政治档案之一,编纂过程中与现时政局紧密关联,主要反映在两方面:一是绍兴初期对北宋末期历史所采取维护弥缝的态度,二是高宗对自身即位合法性的强调。

首先,绍兴十年所定敷文阁名“取诞敷文德之义”,字面上为“宸章奎炳,发为号令,著在简编”之意[9]。其实另有深意。按“诞敷文德”典自《尚书·大禹谟》:“(舜)帝曰:‘咨,禹! 惟时有苗弗率,汝徂征。’……三旬,苗民逆命。益赞于禹曰:‘惟德动天,无远弗届。时乃天道……帝初于历山,往于田,日号泣于旻天,于父母,负罪引慝。祗载见瞽瞍,夔夔斋栗,瞽亦允若。至諴感神,矧兹有苗。’禹拜昌言曰:‘俞!’班师振旅。帝乃诞敷文德,舞干羽于两阶。七旬,有苗格。”[26]

此典首先强调停止征战、君主修德而蛮夷自服的主张。由于这层深意,《云麓漫钞》说此名“以寓讥诮”,指出当时礼官“刻薄不逊”[27]。岳珂又点明当时为秦桧主导其事,体现其“无君之心”[16]卷一四《敷文阁》,第189页。即敷文暗讽徽宗不修文德,开启燕山之役以致亡国。其实,敷文阁名还反映绍兴和议前后朝廷强调务求安静、压制主战的政治论调。早在绍兴五年(1135),资政殿大学士、知福州张守建议高宗“内修德而外修政”“盛德日新,四海爱戴,何患外国之不服”[14]卷八七,第1683页。绍兴二十五年(1155)秦桧死后,高宗更亲自强调“偃兵息民,帝王之盛德;讲信修睦,古今之大利。是以断自朕志,决讲和之策,故相秦桧但能赞朕而已”“悉由朕衷”[14]卷一七二,第3284页,表明其主导的休兵和议立场。此后,外休兵而内修德以感召金人的说法成为主流舆论。如绍兴二十九年(1159),淮东安抚司奏蝗虫过境不为害,宰臣陈康伯曰:“由圣德所感,隣境闻之,当自慑伏。”高宗曰:“然使其闻之,必不敢妄作矣。”[14]卷一八三,第3517页绍兴三十一年(1161),监察御史吴芾上言高宗:“当修德以服虏人,虏以其力,我以其德。虽强弱之势不侔,而胜负之形已见。”深得高宗之意,即拔为殿中侍御史[14]卷一九四,第3781页。南宋史臣也说“德闻于天且眷之矣,虏安得而不服”[28]卷二二下,第1848页。可见取敷文为名,不惟表面上称颂徽宗宸翰,更是利用经典对于当下和议格局作明确的政治表态,即强调休战以务求安静,转而修德以怀金人的立场。

另外,敷文一典中所谓“日号泣于旻天,于父母”,也通过舜帝至孝感神之事宣扬高宗奉严祖先的继统合法性。臣僚曾言高宗圣孝“惟舜为然”[14]卷一六一,第3056页。《徽宗御集序》所说“昭示成宪,允伸达孝”也明言高宗继承徽宗成宪的正当性,以及出于“圣孝”选择和议的正确性。此二者正为和议的两大理由:其一,高宗“不顾众说,力求和好者,不过谓梓宫未还”[14]卷一二四,第2347页;其二,以和议成迎回梓宫后,编辑御集,盛礼以奉安是要借助宗庙仪式成就其正当性。绍兴十一年(1141),高宗回复金元帅答书中即言“方以孝理天下,若使祖宗不阙祭享,是为至望”[14]卷一四二,第2685页。迎回梓宫后绍兴十三年(1143)即“亲飨太庙,圣孝格天”[14]卷一四八,第2792页,皆表达这种观念。

其次,御集编纂过程中由于徽宗御笔涉及北宋末朝廷内幕,亦需曲意维护。例如靖康元年(1126)徽宗禅位出逃镇江,以及钦宗疑虑父亲另立中央而导致“靖康内讧”“父子之间,几于疑贰”[14]卷一七七,第3393页。致使未能及时撤出开封,导致北宋灭亡。南宋朝野对于靖康之祸多有“大病有一,两宫之间不能无间言”的看法[29]。对于此种舆论,高宗亦需尽力弥缝以维持父兄形象。因此,编纂过程中对于涉及此事的徽宗御笔文件,都经过一番重新解释。例如,徽宗自镇江回程到达应天时,遣钦宗使者宋㬇先回开封,并赐手诏一道以“交通父子之情”[30]。对于这一内讧事件中最为重要的御笔,高宗屡以为言进行解释;并要求另一亲历者李纲现身说法,释为“小人离间”[31]。至绍兴晚期,高宗仍“取徽宗所赐手诏以入,亲为制题记数百言,宣示百僚,庋藏敷文阁”[32]。又亲为解释“宋㬇、李纲奉迎徽宗还京,纲先归,具传徽宗之意,而后渊圣感悟,两宫释然”“皆朕昔所亲见者”[14]卷一七七,第3393页。

同时,《徽宗御集》成书,高宗也不忘借以宣扬其继位合法性。《徽宗御集序》中言“追维曩昔,军前使回,迎銮舆于应天,蒙亲解玉带以赐”。即指靖康元年(1126)二月,徽宗留滞应天时,高宗恰从金营奉使归来,参与迎驾获徽宗所赐玉带之事。此事经渲染后,成为高宗继统的预兆。建炎元年(1127),高宗即位册文即言“赐袍之梦已应,赐带之言已验”[33],南宋国史亦言“徽宗亲解玉带以授康邸,遂基火德中兴之祥”[34]。编纂御集成为高宗宣传合法性的手段。

二、绍兴以后南宋诸帝御集编纂

编纂《徽宗御集》时,高宗先诏赐阁名,又置阁贴职,同时起编御集,阁建成后奉安至诸阁,这种做法自绍兴以来为南宋各朝所继承。

1.《高宗御集》。高宗在位时就曾将御笔文字等裒辑成册。绍兴十七年(1147),高宗曾令国子监裒集即位以来惠民爱物手诏并编类刊印,京朝官出知地方时,赐予一部,作为行政参考,奉为圭臬[14]卷一五六,第2955页,即是一例。

孝宗淳熙十四年(1187)高宗去世。翌年六月,权礼部侍郎兼同修国史尤袤请求编纂《高宗御集》并拟定阁名[35]。孝宗与右相周必大讨论后,令实录院编修《高宗皇帝御制》,行下诸路州军搜访;并诏臣僚各上御制手诏等[13]职官一八之七四《实录院》,第3524页。至十一月,实录院同修撰兼侍读李巘等请奏议定“以焕章为名”,并置阁学士以下贴职[13]方域三之七《阁·焕章阁》,第9302页。然而御集编纂却进展缓慢。直至宁宗庆元二年(1196),实录院尚因“累年虽间有缴进,而名件甚少”,请求将“内侍省于曾任德寿宫提举、提点之家”以及“内诸司及臣僚士庶之家”收藏的御笔、手札、石刻等文字委托诸路转运司搜访。同时要求两府将高宗时期归档的御笔档案“尽行录送”[13]职官一八之七四《实录院》,第3524页。可见,与编纂《徽宗御集》时官方档案严重缺失情况相比,《高宗御集》因有官署档案的制度性保障,收录到的御笔材料更为系统。

至开禧元年(1205),实录院编成《高宗御集》一百卷[36]。御集具体分类与篇幅史籍中并无明确记载。然而,平章军国重事韩侂胄上奏的《进高宗御集表》中描述大概组成:“诗陈夏禹,列邦犹取于焦思;赞首宣尼,高第遍加于速肖。郊祀摛声歌之荐,禖祠致祝飨之虔。付国论于柄臣,授边机于阃将。布山东之诏,老癃思及于化成;赐河西之书,远外莫逃于明见。”[3]卷二八《圣文·开禧高宗御集》,第581页“赞首宣尼”当指绍兴十四年(1144)高宗驾幸太学时所作《宣圣赞》以及二十五年所作《七十二贤赞》[15]卷三一,第378页;“郊祀声歌”应为绍兴二十八年(1158)所制《郊祀天地宗庙乐章》十三首[14]卷一八〇,第2953页;“禖祠祝飨”当指绍兴十七年(1147)所定《亲祠高禖仪注》[14]卷一五六,第3884页。以上属于文辞类作品。而国论、边机、布诏、赐书等很大程度是针对指挥、手札一类御前文书而言,可见《高宗御集》中政务文书亦占相当比例。此外,从所列御制文件的先后顺序推断,应是先文辞,后政务文字,与神宗、哲宗、徽宗御集体例相同。“焕章阁”取“焕乎其有文章”之义,语出《论语·泰伯》,将高宗德行比为尧帝文德。阁名为高宗禅位后,孝宗所上尊号“光尧圣寿太上皇帝”张本[14]卷二〇〇,第3958页。

2.《孝宗御集》。庆元元年(1195),诏实录院编修孝宗御制[3]卷二八《圣文·庆元编孝宗御制》,第581页。翌年赐阁名“华文”以奉藏,并置阁学士以下贴职[37]卷四,第71页;当年八月,中书门下言:“孝宗君主阁以‘华文’为名,乞于见今阁牌‘焕章’字下添入二字,以‘龙图、天章、宝文、显谟、徽猷、敷文、焕章、华文之阁’一十八字为文。”[13]方域三之七至八《阁·华文阁》,第7347页这种不另建阁而仅添入阁名的做法沿自《徽宗御集》。然御集编纂进展缓慢。开禧元年(1205),再次诏修孝宗、光宗两朝御集,并限二年成书[37]卷八,第152页。至理宗淳祐五年(1245)两朝御集方才修成[38]。卷数以及内容不明。华文取“重华叶帝”之义,典出《尚书·舜典》,赞喻孝宗为舜帝重华。孝宗禅位退居北内德寿宫后即改名为重华宫。南宋时有直接称孝宗为“重华”者[39]。

3.《光宗御集》。庆元二年(1196),诏编光宗“领尹日御笔为七十一册”,部分编成御笔[3]卷三四《圣文·庆元光宗御笔》,第682页。嘉泰元年(1201),诏编类光宗御制[3]卷二八《圣文·庆元编孝宗御制》,第581页;此前宁宗已降指挥,令学士院同实录院官议定阁名[13]方域三之八《阁·宝谟阁》,第9302页。当年底,定名“宝谟”,并置阁学士以下贴职[23]。开禧元年(1205),再诏修孝宗、光宗御集。淳祐五年(1245),《光宗御集》修成。卷数以及内容不明。

4.《宁 宗 御 集》。理 宗 宝 庆 元 年(1225),诏 修《宁 宗 御 集》[28]卷三一,第2625页。又 诏 建 定 阁名[3]卷一六三《宫室·宝庆宝章阁》,第3045页。翌年,定名为宝章阁,置阁学士以下贴职[23]。景定二年(1261)《宁宗御集》修成[3]卷二八《圣文·庆元编孝宗御制》,第581页。卷数以及内容不明。

5.《理宗御集》。度宗咸淳元年(1265),诏置理宗御集显文阁以及阁学士以下贴职[23]。至咸淳四年(1268),奉安“《宁宗实录》《理宗实录》《御集》《日历》《会要》《玉牒》《经武要略》”等书[7]卷四六《度宗纪》,第901页。御集应于此时编成。卷数以及内容不明。光、宁、理三朝阁名与高、孝两朝新创不同,主要取自北宋帝阁的阁名中一字合成。《愧郯录》称为“对钩”[16]卷八《年号阁名》,第101-102页。但也各自有经典依据。如光宗宝谟阁取自《尚书·大禹谟》,理宗显文阁典自《诗经·维天之命》,称颂“文王之德之纯”。可知高、孝而下诸阁阁名典故分别与尧舜禹、文王等上古圣君对应,以凸显帝王圣德。

绍兴二十四年编成《徽宗御集》,并重建北宋御集阁天章阁以来,其后南宋五帝御集诸阁所藏皆寓其中,并不另行修建,仅于天章阁阁牌下添入阁名。同时,南宋时期下诏编行御集同时即颁赐阁名,并设置阁学士、直学士、待制、直阁等四等贴职,御集编成后安奉于先前拟定的阁中。以上做法遵照《徽宗御集》编纂的旧例。与北宋编集后成为方建阁的旧制相较,南宋自《徽宗御集》以来诸帝御集的编纂形成新的规制。

三、敷文阁前后诸阁文官贴职除授

高宗下诏编纂《徽宗御集》同时设立敷文阁学士、直学士、待制、直阁四等文官贴职,杂压层级在哲宗徽猷阁下。在新置高宗焕章阁前,敷文阁贴职分别构成当时侍从官、庶官贴职的基础迁转层级①直敷文阁下尚有初等贴职的直秘阁一级,而敷文阁待制则为侍从官的基础迁转层级。关于宋代文官贴职的形成与作用,参见李昌宪《宋代文官帖职制度》,《文史》第三十辑,北京:中华书局,1988年;祖慧《南宋文官贴职制度研究》,《文史》第四十四辑,北京:中华书局,1998年。。其中学士、直学士、待制为侍从贴职,直阁为庶官贴职。

诸阁职名是宋代文官贴职的重要组成部分。政和六年(1116),徽宗下诏增庶官贴职为九等,“依此迁授”[24]卷一六四《政事十七·官制五·增置贴职御笔》,第627页。加上此前确立的殿阁学士、待制等侍从职名,确定文官贴职的迁转次序,完成文官贴职制度定型。绍兴十年(1140),敷文阁职名设立四等侍从官(学士、直学士、待制)与庶官(直阁)职级,继承并完善政和时期确立的贴职制度。其后,淳熙十五年、庆元二年、宝庆二年、咸淳元年在诏修前代君主御集的同时,例皆同时置四级阁贴职,形成固定制度,构成稳定的升迁序列。在贴职制度上体现继承性。随着不断建阁设职,使得职名迁转“等级既多,迁转亦易,非旧比也”[40]。

据《宋会要辑稿》“选举”与“职官”内“特恩除职”门、《建炎以来系年要录》以及《宋史》本纪、列传等史籍统计敷文阁设立前后职名除授员次,除去致仕带职、亡后追赠、恩荫除授等特例,可以发现:随着诸阁贴职制度的固定化,敷文阁职名设立后,贴职除授的频次与规模也呈上升趋势。绍兴十年(1140)之前,北宋时晚近所设之徽猷阁待制、直阁等贴职,除授比例较高。绍兴十年敷文阁贴职设立之后,其贴职授受,人数上有取代徽猷阁,成为新的基础迁转层级之势。

政和以来文官贴职系统中高层职名如诸殿大学士、学士以及下层庶官职名如修撰、直秘阁等职名设置相对固定。职名层级的增加主要体现在诸阁贴职上。南宋中期以后,“职名既多,自不容不滥施”[41]。敷文阁贴职的设置与除授首开先例,一定程度导致贴职除授扩大化。胡寅即言炎兴以来“广宫庙之任,增待次之除”[42]。贴职除授扩大主要体现在常规职事官换授外,特旨优除途径上。由于战争需要,高宗需拉拢地方将领,或推恩主和亲信宰执等重臣子孙,授予敷文阁职名[13]选举三四之四《特恩除职下》,第5908页。如绍兴十八年(1148),秦桧之孙秦堪、秦坦由直秘阁升直敷文阁[14]卷一五七,第2989页。绍兴二十九年(1159),御笔批出襄赞和议的将领张俊二子张子贤、子正并充敷文阁待制奉祠等。该做法的目的高宗曾亲为解释,“自今功臣子孙叙迁,当至侍从(待制),并令久任在京宫观。庶几恩义两得,永为定法”“欲以虚名奖用勋臣子孙”[14]卷一八三,第3518页。授予亲信文武重臣子弟敷文阁贴职,并强调坚持执行议和国策的延续性。如绍定六年(1233),宰相史弥远以疾解职,理宗因“有定策大功”,子孙九人并推恩,次子宇之、长孙同卿分别授直华文阁、直宝章阁等[7]卷四一《理宗纪一》,第798页。随着军事形势变化,还发展出致仕加职、亡后恤赠等途径,例如绍兴十年赠抗金死节的建康通判杨邦乂敷文阁待制,“以为忠义之劝”等[7]卷四四七《杨邦乂传》,第13196页,直接导致贴职授予扩大化。

四、《徽宗御集》的奉安礼仪

绍兴二十四年(1154)进呈《徽宗御集》时,朝廷制定盛大奉安仪(收藏仪式)以安置御集,以消弭“被掳之帝”的负面形象,将徽宗抬上神坛,扩大其政治影响力。北宋真宗朝也举行过奉安御集仪式。天禧五年(1021),建天章阁成,真宗“令两街僧道具威仪,教坊作乐”,将《真宗御集》自“玉清昭应宫安于天章阁”[13]职官七之一一《天章阁学士 直学士》,第3210页,为北宋仅见的奉安御集仪制,并未详述具体仪节,此后也未见行用,是一时之制。

《徽宗御集》进呈首创奉安御集的仪制条目,并为淳熙间编成《中兴礼书》收录,成为正式官方固定仪注①《中兴礼书》卷二一四《嘉礼四十二·进呈安奉徽宗皇帝御集》。条目下文已全阙,具体仪节载《南宋馆阁录》卷四《修纂上》,第27-29页。。《徽宗御集》前,国史、实录一类文件编成后所行礼仪十分简略。绍兴六年(1136),史官重修《神宗实录》完毕,进呈时仅设君主于殿内焚香、再拜、受书、观书等步骤,而参与行礼的官员也仅兼修国史赵鼎与修撰官范冲二人,推恩仅“史馆官人转一官,内选人改合入官”而已;绍兴八年(1138),进重修《哲宗实录》的仪制、推恩也与此相同[18],可见并未制定详细的进奉仪式。

这种情况自《徽宗御集》开始转变,高宗特令閤门讨论并制定详细的仪节。进奉前二日,差官“奏告景灵宫逐殿圣像神御”[13]礼一四之八七、八八《群祀三》,第788页②《宋会要辑稿》在该条记载后说道:“(绍兴)二十六年十月九日,进《皇太后回銮事实》。二十七年四月六日,进《玉牒》《仙源类谱》。二十八年二月二十日,进《神宗宝训》《祖宗仙源积庆图》;七月十一日,进《徽宗实录》。二十九年十一月二十四日,进《永祐陵迎奉录》。三十一年二月十七日,进神宗、哲宗、徽宗《三朝正史》,并用此礼。”可见,举行奉安礼前奏告景灵宫这一做法正始于《徽宗御集》的奉安礼仪。。行礼当日,专门设立礼仪使,以少保、观文殿大学士、提举秘书省秦熺充任。参加奉安仪除提举官秦桧以及史官外,并有宰执、使相、侍从、台谏等高级官员及南班宗室,参礼官员大增,形成公共性仪式。御集自皇城外秘书省入北宫门和宁门后,高宗亲于垂拱殿内受书。实录院修撰秦埙升殿,进读诗五章。仪式完成后,“修书官并吏转一官,并减三年磨勘;内选人改合入官,更见三年磨勘”,曾参与编纂的官吏也得转一官,减一年磨勘[18]。可见推恩范围与力度也有所增大。奉安仪在置礼官、参礼官员、仪制设定以及推恩范围等方面较此前进奉仪式完善,且渐次固定化。乾道四年(1168),右相兼枢密使蒋芾即言:“绍兴十年进《徽宗实录》,裁定进呈仪注,然亦止用史官;二十四年进《徽宗御集》,始下有司参酌讨论典礼,于是置礼仪使,为安奉、宿卫等制。其后因仍遂以为例,皆非故事,当从厘正。”[13]职官一八之六八《实录院》,第3518页希望恢复《徽宗御集》前的做法。然从记载看,其后奉安仪制并未改变。开禧元年(1205)《高宗御集》成书后,诏“仪注、推恩,并如进《徽宗皇帝御集》之例”[36]。淳祐五年(1245)进奉孝宗、光宗御集时所用仪节,包括置礼官、参礼官员、迎奉与推恩等规定与《徽宗御集》相同[7]卷一一四《礼十七·进书仪》,第2715-2718页。说明南宋时期进奉御集等国书仪制是由绍兴所定损益而成。从以上两方面而言,《徽宗御集》奉安仪创建新的礼制条目,制定相对完整、固定的步骤,将原本历史文献的编纂活动纳入礼制系统中,具有发凡起例的意义,是宋代礼制发展的重要环节。

同时,通过繁缛的仪式,充分体现高宗对于先代君主的崇奉之意,力图为徽宗贴金,减少负面影响,同时着意强调本人继位合法性。 将《徽宗御集》奉安仪与绍兴七年徽宗神主祔庙仪[17]卷二四〇《凶礼五·永祐陵》,第134-138页、绍兴十三年景灵宫奉安徽宗神御仪比较[17]卷一〇六《吉礼一〇六·景灵宫二》,第404-408页,发现三者规程基本相同[18]。奉安仪为国家礼典,有将御集作为徽宗的神格代表之含义。这是进呈御集“事干国体”,高宗对仪制格外体重之故[13]职官二〇之五九《修玉牒官》,第3600页。同时《徽宗御集》进呈场所天章阁自北宋时期即奉藏君主神御,是禁中重要的宗庙场所[12]甲集卷二《太庙景灵宫天章阁钦先殿诸陵上宫祀式》,第70页。南渡后,天章阁是重建景灵宫前奉藏祖宗神御、御容最为集中的宗庙场所,专称“天章阁神御”[23]。每逢“时节、朔望、帝后生辰”皆于天章阁行荐献仪式以示崇奉之意[12]甲集卷二《太庙景灵宫天章阁钦先殿诸陵上宫祀式》,第70页。《徽宗御集》奉安当天,高宗“圣孝感格”而“天宇廓清,皎月如昼”,诏付史馆[14]卷一六七,第3171页。通过将奉安仪制定为宗庙祭祀的盛大规模,在表现高宗以圣孝感天,以和议促成梓宫回归,“使祖宗不阙祭享”的同时,彰显其合法继承者身份。

就绍兴和议主要参与者秦桧而言,举行奉安仪在襄助高宗完成强调其继位合法性以及和议合理性同时,也有他自己的政治谋算。绍兴二十一年(1151)以来,独相十余年的秦桧已病,亟须安排交班[14]卷一六二,第3070页。次年三月,其孙秦埙以有官人应试锁厅,登科后径授实录院修撰[14]卷一六六,第3152-3153页。御集进书,秦桧以提举官领衔,秦熺为秘书省长官率领修书官进呈,而秦埙以修书官充任进读御集官,首次参与国家典礼。礼毕,秦熺迁少傅,封嘉国公;秦埙亦凭借进读推恩,得升试工部侍郎[14]卷一六七,第3171、3175页。进书奉安次年,秦桧即去世。从以上一系列超授人事变动中,不难窥见秦桧为其身后家族政治势力延续所作的考虑。这次进书为绍兴和议以来,高宗与秦桧出于共同的政治利益,又有各自的政治考虑而共同策划主持的最后一次重大的政治活动。

五、馀 论

绍兴间编纂《徽宗御集》以及建敷文阁是南渡初期特殊政局下的产物。其意义在于:一、自《徽宗御集》开始,编纂流程方面改变北宋时期规制,形成新的制度,具有发凡起例意义。二、置官方面,设立四等阁贴职的做法继承并完善了政和时期确立的文官贴职系统,奠定了其后固定的置职模式;并扩大除授途径与人数,一定程度导致此后职名的泛滥。三、礼制方面,御集奉安仪创建新的仪注条目,成为此后国书奉安行礼时的参照范本,为重要官方仪注。四、御集为绍兴和议以来最重要政治文件之一,其编纂过程中解读御笔材料、阁名命名、奉安仪制等每个环节都体现出以高宗、秦桧为中心决策层的政治理念。一为消弥徽宗作为一个俘虏君主以及北宋末期“靖康内讧”导致亡国等负面影响;二来为高宗、秦桧主导的班师议和、停止北伐和议粉饰,宣扬其停止征战、不抗金到底、不接回钦宗而转以内修文德的合理性;三是借奉安祭祀等礼仪渲染高宗即位的正统性。可见,《徽宗御集》的修纂以及敷文阁的建立充分反映绍兴和议以来南宋朝廷政治话语的形成与特点。