“引水灌田”社会服务模式视阈下学生学习效果评价的设计研究

张 杰,罗红芳

“引水灌田”社会服务模式视阈下学生学习效果评价的设计研究

张 杰,罗红芳

(铜仁学院 梵净教育研究院,贵州 铜仁 554300)

学习效果评价是提升人才培养质量和保障人才培养效果的重要途径。在阐释“引水灌田”社会服务模式的内涵及其价值意蕴的基础上,指出学习效果评价存在三大困境,研究社会服务职能评价较多,关注社会服务学习效果评价较少;项目实施与教学活动系统性不强,教学设计整体性不足;评价指标内涵模糊,学习效果评价不足。基于此,提出社会服务融入教学质量保障体系的“靶心模式”:人才培养的支撑是社会资源,人才培养的实现是社会服务的实施过程,人才培养的证明是社会服务学习效果的评价。同时,可按照产出导向理论指导学习成果的设计、对学习效果进行整合式评价的基本思路,建立内外反馈、内外评价的“两反两评”质量监控系统,选取评价指标及计算达成度等方法,以落实人才培养目标,有效评价学生的学习效果。

引水灌田; 学习效果; 评价设计

对扎根地方、服务地方的应用型高校而言,在其发展过程中,需要构建起服务地方经济社会发展的应用型人才培养体系,发挥社会服务职能。但正如刘献君教授所指出的:“我国高校的教学、科研已基本实现体系化,但社会服务离体系化相去甚远”[1]。鉴于此,应用型高校需要进一步研究社会服务体系的构建,开展社会服务育人模式的理论探索和实践创新。铜仁学院作为地方应用型高校,在发展过程中结合自身的实际,提出了“引社会服务之水,灌人才培养之田”的社会服务反哺人才培养模式,通过建立激励机制,鼓励教师带领学生参加文化、科研、技术等服务,学生参与社会服务逐渐成为培养学生实践创新、责任担当的一种重要途径。在这样的背景下,如何对学生参与社会服务学习效果进行评价,成为亟待解决的问题。学生在参与的社会服务项目中,作为社会服务的全程参与者、学习体验者、劳力和智力贡献者,发挥了重要作用,对其学习效果的评价,关乎“引水灌田”模式能否真正落实到人才培养全过程,能否培养出高水平的应用型人才。但通过调研发现,目前学生参与的社会服务项目的评价体系尚未健全,在评价学生学习效果方面,更多地强调项目任务的完成,在衡量标准方面,多用社会需求方对项目验收的标准,忽视高校课程评价体系下学生的学习效果评价。基于此,在“引水灌田”社会服务模式视阈下,探讨学生学习效果评价的设计,关注学生参与社会服务学习效果的评价显得尤为重要。

一、“引水灌田”社会服务模式的内涵及其价值意蕴

(一)“引水灌田”社会服务模式的内涵

对“引社会服务之水灌人才培养之田”(简称“引水灌田”)概念的理解,可以在很大程度上反映出利用社会资源反哺人才培养的内涵。“引”本义是开弓,又引申指招来,导致之意。对“社会服务”概念的认识可以从高校社会服务职能来理解,布鲁贝克在《高等教育哲学》一书中指出“在此之前,高等教育的主要职能一直是保存、传授和发展高深学问,而现在它又担负起为公众服务的职能”[2],潘懋元认为,高等学校的社会服务职能为“直接为社会服务”[3]。社会服务成为现代大学的职能,既是大学生存发展的基础,又是适应社会发展需要的必然。2019年12月,国家发展改革委、教育部等七部委在《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》(发改高技〔2019〕1903号)中将社会服务定义为“在教育、文化等社会领域,为满足人民群众多层次多样化需求,依靠多元化主体提供服务的活动”。这里的“多元化主体”显然包含高校。综合分析国内外对高校社会服务的定义,可以得出高校的社会服务主要是指学校派出师生,以政策研究、决策咨询、科技成果转化、技术指导等形式,为推动地方经济社会发展提供的服务,其目的是培养高素质应用型人才。

社会服务之“水”可以理解为社会具有的能为人才培养服务的“资源”。“资源”是一个经济学名词,指的是一切可被人类开发和利用的物质、能量和信息的总称。能为人才培养所用的“资源”,即为教育服务的“资源”,指的是“某一国家或地区依据自身教育事业发展的需求投入到教育活动中的人力、财力和物力的总称”[4],以及“能够保证社会教育实践进行的各种具有社会教育意义的资源及条件”[5]。通过以上论述,可以得出,“资源”包括了真实环境中的社会道德、法律法规、民俗民风、行业规定、生产设备、实验仪器、工作场所、技术方法、管理经验、企业文化等。那么“社会资源”即为师生在参与社会服务的过程中,发现、挖掘、利用社会存在的能为教育教学服务的“资源”。

“灌”有浇灌之意。“人才培养之田”概念可以界定为“人才培养的课程”,把项目“课程化”,通过课程的形式进行育人。课程指的是“学校按照一定的教育目的所建构的各学科和各种教育、教学活动的系统”[6]。课程具有五个特征:一是课程有目的,即需具有教育目标;二是有教学内容和教学方法,即具有明确的教学内容和因人而异的教学方法,三是有先后顺序,即先确定教育目标,再进行教学组织;四是有教学评价,以便于持续改进,五是没有空间的限制,校外实践教学、第二课堂等等都属于课程的内容。因此,在“引社会服务之水,灌人才培养之田”内涵体系下,“教材”就是社会资源,“教室”就是真实的学习场所,“教师”就是项目双方人员,既要体现教师要主动把社会服务项目“课程化”,将自己的时间精力、教学思想、聪明才智、情绪情感投入到课程教学活动中去,又要体现和争取其他利益相关方主动一起承担人才培养的权利和义务,聚焦人才培养的对象——学生。综上,“引水灌田”最显著的特征就是强调真实的场所和真实性学习,区别于传统课程学习任务、学习场所和考核方式,项目双方按照课程建设思路和培养目标,努力把社会资源“转化”成教育资源,在项目实施过程中完成人才的培养。

(二)“引水灌田”模式的价值意蕴

2017年12月,国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号)中提到要“推进产教融合人才培养改革,健全高等教育学术人才和应用人才分类培养体系”,基于“高校开展社会服务的目的不能单纯地看作为科技成果的转化和解决社会的问题,更重要的是要回归高等教育的初心—为人才培养服务”[7]协同育人的思想,铜仁学院社会服务工作者紧紧围绕学校创建“高水平应用型”的远景目标,进行社会服务理论和实践探索,“水到渠成”地提出“引水灌田”人才培养模式。同时为了彰显社会服务的育人功能,进一步升华了社会服务与人才培养的关系,即“社会服务与人才培养肩并肩的简单分割融合为手挽手的相互协调”[8]。在学校制定的相关文件中,明确指出将培养高素质应用型人才作为社会服务的首要目的,不断完善工作措施,将推动社会服务的育人过程作为项目课程的形式融合于应用型人才培养体系中,打破了社会服务进入课程的最后一个“壁垒”,激励参与社会服务学生在人才、文化、科技及创作、技术等服务中,按照“项目课程”的形式“修学分”。课程是专业建设的核心要素,而项目课程化的社会服务是实践教学、第二课堂的主要形式之一。为了让“引水灌田”人才培养模式落地生根发芽,又提出“灌装水”式和“直饮水”式育人模式:“灌装水”式是指把撰写的社会服务经典案列放入教学资源里,丰富充实教学资源库;“直饮水”式是指师生直接参与社会服务项目的育人模式。可以说,“引水灌田”人才培养模式的提出,是铜仁学院在深化产教融合过程中,从理论到实践、实践上升为理论的一次有益探索,是应用型高校教学改革的一次创新。需要指出,本文分析的学习效果评价主要针对“直饮水”式的学习效果评价。

“引水灌田”模式作为一种基于“真实环境下进行学习”的人才培养模式,其价值意蕴主要体现在:第一,特别强调对情感态度、价值观的培养。利用社会资源对学生进行培养,目的是让学生认识、体验真实的世界,学生与真实生活之间的互动主要是通过体力劳动的付出、智慧火花的碰撞以及道德修养和社会责任感的养成进行的,这些都是《普通高等学校本科专业类教学质量标准》中专业培养特别强调“素质要求”规格的内容。我们教育的目的是“把一个人在体力、智力、情绪、伦理各方面的因素综合起来,使他成为一个完善的人”[9],“引水灌田”模式能够实现学生审美、情感和价值观的培养。第二,重视学习环境对教学的影响。学生参与社会服务,无论是完成一件作品或是某个设计,都必须符合行业标准,用行业标准来评价学生的学习成果,以激发学生学习的责任感和主动性,尤其是自我反思能力和处理问题的能力。为了把行业的需求和标准融入到教学活动中,教师在进行项目课程设计时,要提前告诉学生行业标准的重要性,学生通过行业标准和专业标准共同引导,才能不断改进自己的学习行为,保障学生在真实场景中成长成才。第三,体现学习的建构。学生参与项目后的专业知识及技能、能力提升,一定是学生本人在真实场景中与他人构建的。“引水灌田”强调教师只是帮助者和指导者,项目课程设计一定是学生自己和学习伙伴一起设计和执行的,正如建构主义学习理论所认为的“学习是引导学生从原有经验出发,生长(建构)起新的经验”[10],“引水灌田”模式为学生参与真实性活动的知识构建搭建了一个教学环境。

二、“引水灌田”社会服务模式视阈下学习效果评价的困境

(一)研究社会服务职能评价较多,关注社会服务学习效果评价较少

通过文献查阅,在社会服务评价研究方面,国内外主要集中在社会服务绩效评价和职能评价的研究,国外研究者有Badri和Abdulla(2002)用数据包络分析方法、Hung YiWu(2008)平衡计分卡法等。国内研究者有郑挺(1993)从经济学成本和收益的角度提出高校科研为社会服务的效益评价及对策;张磊、谢祥和朱佳鑫(2013)主要关注高校社会服务定性与定量相结合的能力评价的问题;刘涛和油永华(2016)以山东省高校为例利用结构方程模型构建学校社会服务能力评价体系;孙浩和徐文宇(2017)关注社会组织承接公共服务效能评价指标体系的构建;臧玲玲和吴伟(2019)用学术导向的措施研究美国大学教师社会服务活动评价等。综上,无一例外,社会服务评价主要是集中在其职能评价和绩效评价,对学生学习效果评价研究较少。

(二)项目实施与教学活动系统性不强,教学设计整体性不足

何为系统性?可以利用物理学中“质点系”概念来探讨系统必备的几个基本特征。特征一:两个及以上的质点构成系统,表明单个元素构成不了系统,系统的“边境”可以根据研究问题发生变化,即一个大的系统可以包含若干个子系统;特征二:质点与质点之间存在相互作用,表明元素与元素之间存在相互关联;特征三:外界对质点系内部作用时,质点系的能量、动量会发生变化,表明产生了整体功能。在系统科学理论下,课程体系就是一个系统,这样的系统就可以描述为“一组相关联要素组成的整体”[11],要素就是课程。“引水灌田”模式下开展的社会服务,除了强调保质保量完成“顾客”要求的外,还需充分利用社会资源完成育人任务,项目实施和教学活动构成系统中的两个非常重要的要素,教学设计和项目设计需同时兼顾,按照整体性进行设计。

但通过调查部分高校开展的社会服务,发现项目的开展更多是按照社会需要方的要求进行思考和设计,围绕合同条款内容、要求、实施保障、甲乙双方的权利和义务等开展项目设计,项目实施与专业建设、课程改革融合不够,忽视学生对知识、技能和能力的“诉求”,项目任务成为整个社会服务的主体,育人任务只是“顺带”的完成,用项目设计代替教学设计,系统性思考和设计不足。项目实施过程中的各种资源、方法、手段等因为具有不同层次,影响到了教学质量的高低和人才培养的效果。例如社会资源与人才培养的关联度和支撑度不高,项目实施过程中对学生专业知识和技能、能力的达成度很难实现,甚至会出现与人才培养无关的现象,这些必然会破坏教学过程中课程的整体性。

(三)评价指标内涵模糊,学习效果评价不足

由于社会需求存在不稳定性,社会服务项目的获取也存在不确定性。学校或者教师个人获取项目后,为了尽快完成项目,完成的质量标准往往是基于社会需求方的要求,对如何结合专业知识和课程教学要求较少,甚至存在部分教师认为学生参与教师组织的社会服务与人才培养无关的现象,以上因素往往会把社会需求方的评价简单迁移到对学生学习效果的评价。对于各个阶段的学习效果评价的意义,布鲁姆在“掌握学习”理论讲到,每个单元学习结束后,需检查学生学习效果,才开始下一单元的教学。课程评估的主要作用是在实施教学过程中,及时发现问题,进一步改进提高教学质量。教学评估“要重视师生教学过程中的时间投入、精力投入、情感投入、意志投入以及教学创新等”[12],但通过调查某高校社会服务项目发现,存在项目实施完后不对学生进行总结性评价,过程性评价往往按照“行业的标准”进行评价的情况。

社会服务项目能够实现学生在真实的场景中进行学习,是培养未来岗位能力的重要途径。从课程角度看,学生参与社会服务进行学习和能力培养,拓展了实践教学、第二课堂的课堂形式,也是高校展示学科专业建设的重要平台。从学生的角度来看,对学习效果进行评价,主要目的是鞭策教师时时不要忘记育人的任务,要随时检查项目课程进展情况,以便改进教学手段与方法。从控制论的角度来看,评价是学习效果达成度行为,教师根据评价结果不断地调整教学,确保参与的全体学生最终达到学习目标。所以说,怎样证明教师带领学生在项目实施中学有所获,学习效果评价尤为重要。

要对学习效果进行评价,首先需有评价标准。制定学习效果考核指标,可以培养学生良好的学习习惯。按照斯金纳“要进行强化,首先要判断哪些行为是需要鼓励的,哪些行为是需要控制的,对于不同类型的行为应该选择不同的强化办法”[13]的观点,评价指标的选取是动态的,根据任务的进行和不同学生的学习状态不断调整。对学生参与社会服务项目的学习效果进行评价,还需要关注与学生学习有关的因素,如知识准备、学习兴趣、情感等,科学地制定评价标准,适时对评价标准和教学进行改进。Stufflebeam认为,评价作为一种工具,“不是为了‘证明’是否达到某种预先制定的标准,而是为了‘改进’,从而不断接近理想化的目标”[14]。按照以上评价指标选取的观测点,对某高校社会服务项目进行调查发现,学生学习效果评价标准建设存在以下现象,例如把对社会服务能力评价等同于学生学习效果的评价,把项目资金的金额、项目来源的层次、项目类别等,作为学生学习效果评价的标准,甚至存在不评价的情况。不解决学习效果评价的问题,社会资源再怎么丰富,教师再怎么引更多的“水”,单纯考虑项目本身而忽略教学活动的“灌田”,在人才培养上也是不能育“好苗”的。

三、“引水灌田”社会服务模式视阈下学习效果评价的设计

(一)设计学习效果评价方法的基本思路

1.产出导向理论指导学习成果的设计。“引水灌田”的人才培养模式为“产出导向”教学理论的实践提供了平台。1981年,“产出导向(OBE)”教育理念由Spady率先提出,这一教育思想“逐渐成为美国、欧盟等国家教育改革的主流理念”[15]。2013年6月,中国正式签约“华盛顿协议”,之后开展的工程教育认证、师范类专业认证等都把产出导向教育理念作为追求卓越教育的方向。2018年1月,教育部发布《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》(简称“国标”),国标中坚持三大原则,其中之一就是突出产出导向。“教学设计和教学实施的目标是学生通过教育过程最后所取得的学习成果”[16],产出导向理论为了保障学生取得特定的学习成果,要求学习成果的确定需从毕业要求反向推导得出,显而易见,无论是教学设计还是教学实施,它们的逻辑起点都应该是聚焦毕业要求。站在学科视角,考核毕业生能否具有进一步学习和研究的能力;站在社会需求的角度,考核毕业生是否具备岗位提升的能力;站在人才培养的视角,学生在毕业时,高校对学生在知识要求、能力要求的承诺是否实现。“引水灌田”模式的切入点就是教师把学生带入社会,在真实场景中进行教学,最大的学习成果就是学科、社会需求和人才培养等对其能力要求的实现,而“产出导向”教育理论关注人才培养目标的实现,两者指向相同,前者为后者的落地提供平台,后者可以作为前者的理论支撑。产出导向理论关注“培养什么样的人和怎样培养人”的问题,而“引水灌田”模式非常明确地回答了“培养高素质应用型人才和通过社会实践育人”的问题。产出导向理论能够为学习成果设计提供理论指导。比如课程建设方面,需要创建科学合理的项目课程;教师方面,需要优化项目内容与教学资源,了解学生是否取得学习成果,就需要进行课程目标达成评价;学习成果评价方面,可按照反向设计原则,分阶段对项目实施过程中学习成果进行评价。

怎样进行学习成果设计,必须要弄清楚“培养什么人”的问题,即对学生学习期望的描述,预期学生能理解掌握的知识和能力。产出导向理论关于的学习成果的理念就是“所用学生都能获得成果这一假设,是以人人都能学会为前提”[17]。由此可见,教学观点从传统的“教师教了什么”转变到学生“学到什么”。按照产出导向理念中“反向设计、正向施工”基本思路来进行学习效果设计,即“先确定最终学习成果,然后分析出各个阶段的学习成果,再给出课程的学习成果,最后设计出课堂的学习成果”[18]。最终的学习成果涉及到非本学科专业的知识、专业知识和技能以及能力三个方面:一是在知识方面,学生完成社会服务项目后将具有多学科丰富的知识,能够在项目实施过程中使用这些知识,同时对本专业的应用具有较好的理解能力;二是在专业知识和技能方面,学生完成社会服务项目后能够分享项目实施过程中各种解决方案,遇到技术和管理问题时能够做出自己的判断;三是在能力方面,学生完成社会服务项目后能够在各种环境中学以致用,能够在不同环境中获得经验学习,能够在团队中有效地工作等。同时学习效果的设计短语通常使用行为动词,例如识别、讨论、解释、确定、设计、分析、获得、开发、评价等等,尽量避免使用“知道、理解、掌握、学会”这类动词。现以某高校“某湿地公园底栖软体动物资源调查”社会服务项目为例,介绍怎样进行学习效果设计。第一步,分析知识方面。在项目实施后,学生将具有丰富的理工科知识,以及在整个资源调查中使用的知识方法,对化学、地理以及它们的应用具有较好的理解能力;第二步,分析专业知识和技能方面。在项目实施后,学生能够分析软体动物采集、分析遇到的问题并给出解决方案,能自信地开展软体动物资源采集和分析;第三步,分析能力方面。在项目实施后,学生具有对湿地公园环境包含可持续发展的必要性进行判断,能够在类似这种项目中应用所学的概念和技能,能够在团队中有效工作,从项目实施过程中的不同角色获得经验学习等。

2.学习效果的整合式评价。评价是指教师根据课程目标,通过考核教学过程,以达到持续改进教学的目的。按照自动控制原理,评价是通过被控量与输入量进行比较的,“引水灌田”模式下的学习效果评价,输入量即学习效果评价标准内容和基于突发任务时各种问题的提出。通过局部反馈信息修正教学设计和确定课程目标,再根据已确定的课程目标考核教学过程,不断调整教学行为,确保学生达成最终的学习效果。对于学习效果评价的科学性和可靠性问题,使用统计学方法来进行学习效果的测量,只能满足相关性,对于逻辑关系上的表现不足。“目前绝大数学习效果评价方法来源于教师的实践经验,而非来自脑科学和学习科学”[19]道出了学习效果评价存在不可弥补的短板。社会服务项目是真实性学习、以真实问题为任务进而解决问题获得知识和培养能力的过程,学习效果评价是在真实性场所进行的“实战”评价。同时,“引水灌田”模式特别强调教学活动与项目实施的有机结合,所以,真实性场所“实战”评价与传统课程评价有所不同,其中最显著的不同就是特别强调学生学习的体验。这些都决定了学习效果评价需要依赖于教师的教学能力和社会服务经验,教师需通过若干社会服务项目的历练,在重视教学研究的基础上,不断完善优化学习效果评价。正如伦巴第在《为了21世纪的真实性学习:综述》研究报告所强调的:“学习效果需要整合式评价”[20],在借鉴传统课堂评价的基础上,对学习效果的整合式评价,实现定量评价与定性评价的有机结合,坚持学生在真实场景中学习能够促进学生全面发展,保证学生参与社会服务能够拥有一次有意义的学习体验。当然,制定整合式的评价指标显然比传统的课堂评价标准更有挑战性。

(二)构建学习效果质量保障的“靶心”模式

伯顿·克拉克在《高等教育系统——学术组织的跨国研究》一书中,提出国家权力、学术权威和市场的“三角协调模式”的思想方法,对于“引水灌田”模式下的学习效果质量保障体系的构建具有借鉴作用。“引水灌田”模式学习效果质量保障体系可以构建成社会资源、实施过程、人才培养、考核评价四个元素相互作用形成“靶心”模式(见图1)。“靶心”模式的学习效果质量保障体系可以总结为“三个支撑”。第一,社会资源为人才培养形成支撑,即为人才培养提供了资源保障,引什么样的“水”、什么样的“水”是好“水”,评价的标准就是能否较好地为人才培养服务;第二,实施过程为人才培养实现支撑,实施过程指的是项目实施和教学活动要融为一体,“同向同行、协同育人”的进行;第三,考核评价为人才培养证明支撑,把社会资源、实施过程、人才培养全部融入质量保障体系,即建立对社会资源、实施过程、学生学习效果过程性和总结性评价机制。简而言之,社会资源的获取、项目的实施需围绕人才培养进行,考核评价贯彻整个过程。

(三)评价指标的选取及达成度计算

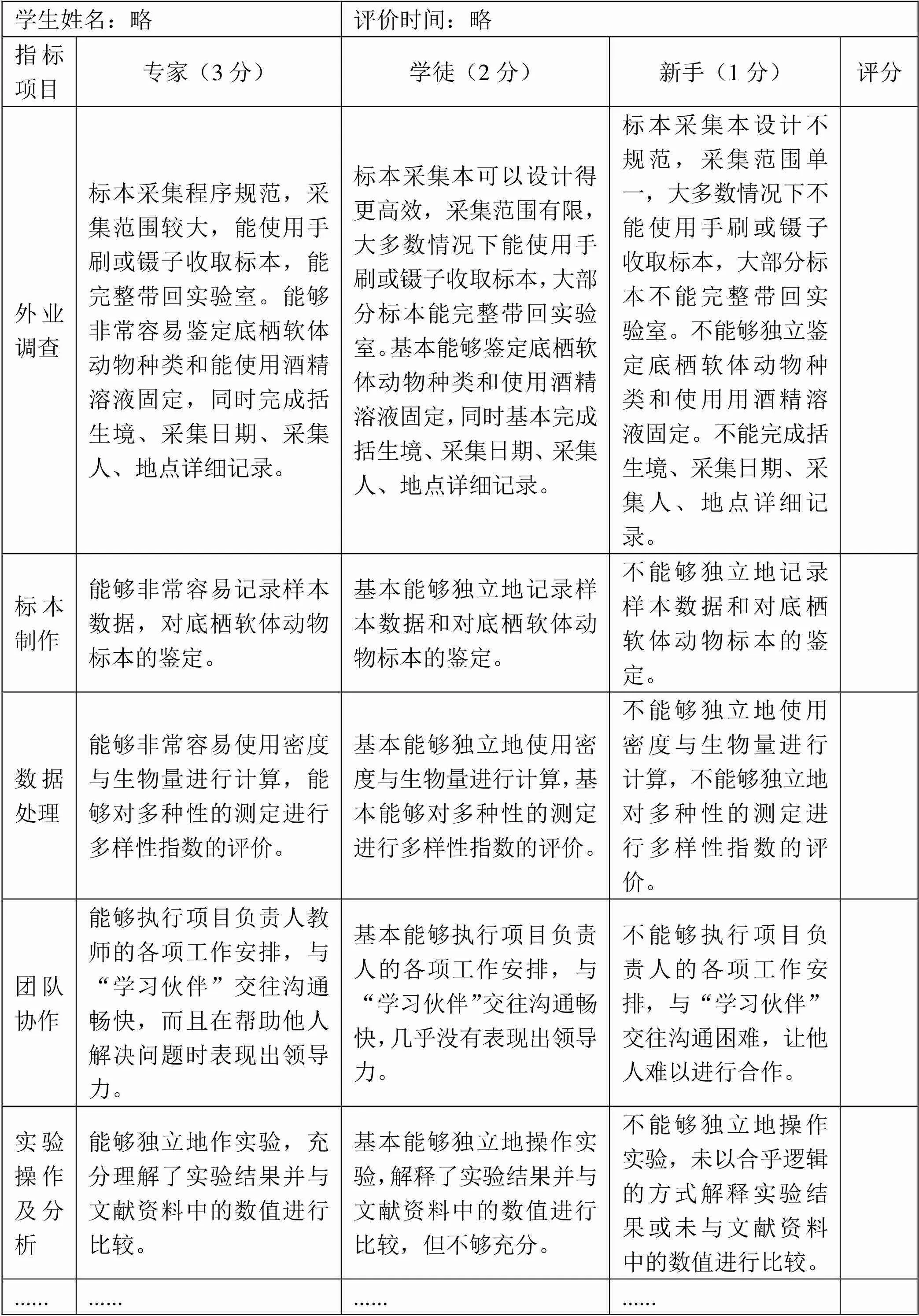

1.制定评价量表。评价量表是最广泛运用学习效果评价的工具之一,评价量表主要包括:①评价维度,在项目实施过程中培养目标的分解;②评价等级,说明学生在项目实施过程中处于什么样的状态;③评价标准,评价维度和评价等级两者交汇栏中的内容就是评价标准。教师在获得社会服务项目后,就要与学生充分讨论项目获得过程,预计怎样去实施,如何构建团队,项目成果的预期及其效应等。从课程目标考核的角度,教师要事先设定本次项目课程学习效果,同时提出学习成果标准,评价维度的选择可以根据项目的特点形成,例如外业调查、内页数据、图形处理、团队协作、标准制作、个人学习报告、素材收集、方案设计、测量绘制、现场指导、资料查阅、设备操作等指标点,让学生清晰了解自己参与项目的学习目标和评价标准。按照课程考核与成果目标匹配的原则,教师带领学生进行项目实施过程中,随时通过小组讨论、现场提问、自我反思等形式进行形成性评价,不断修正和持续改进。经常开展形成性评价能够调动学生学习的主动性和积极性,为了开展有质量的评价,需选取学生自我评分和教师评分的形式进行综合评价,师生共同查看学习目标落实和达成情况,为了保证学习效果评价的有效性,可以邀请社会需求方的专家、技术人员、工作人员等参与。评价量表的制作没有统一的格式,需要反复的推敲和修改。史蒂文斯认为“构建量表的四个主要阶段:思考、列举、分组和标注、应用”[21],使用评价表,教师可以采用相同的方法,对每一位参与项目的学生每个阶段的成果进行评价,可以快速地让学生清楚自己到底处于什么样的学习状况,为下一步改进指明方向。依然以某高校“某湿地公园底栖软体动物资源调查”社会服务项目为例,说明怎样利用评价量表进行学习效果评价。(如表1所示)

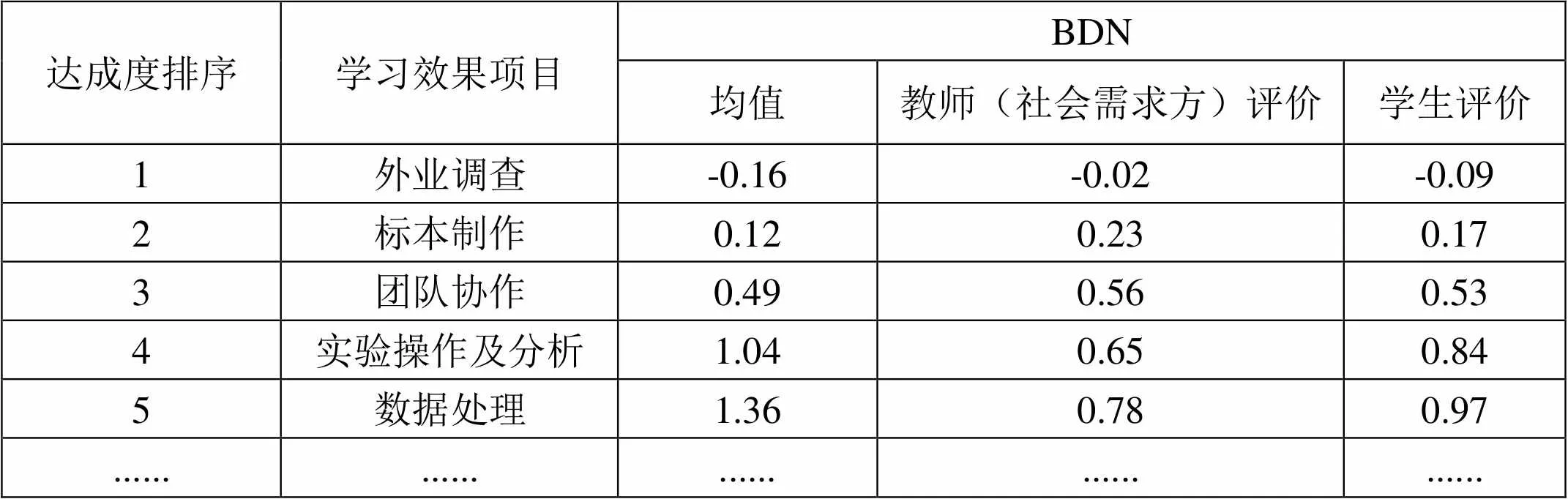

2.学习效果达成度计算。学习效果达成度评价主要采用定量评价与定性评价相结合的方法,具体可运用的评价方法包括调查问卷、讨论、提问、考核成绩分析法等。学习效果达成度评价旨在多层面了解与反馈项目课程建设与实施情况,根据不同主体的多样评价目的,综合运用多种评价方式匹配评价需求。对于学生参与社会服务学习效果评价,可以通过Borich需求评估模型来实现,BDN为Borich差异数,即加权平均差异得分值,通过得分高低值进行评价,BDN越大代表学习效果越没有达成,反之达成度越高。依然以某高校“某湿地公园底栖软体动物资源调查”为例进行说明,怎样进行全体参与学生学习效果达成度计算。基于量化表的数据采集,对参与学生学习效果评价,通过BDN的计算,可以得出表中排序为1的达成度最高,而排序为5的达成度较低,以此类推。(如表2所示)

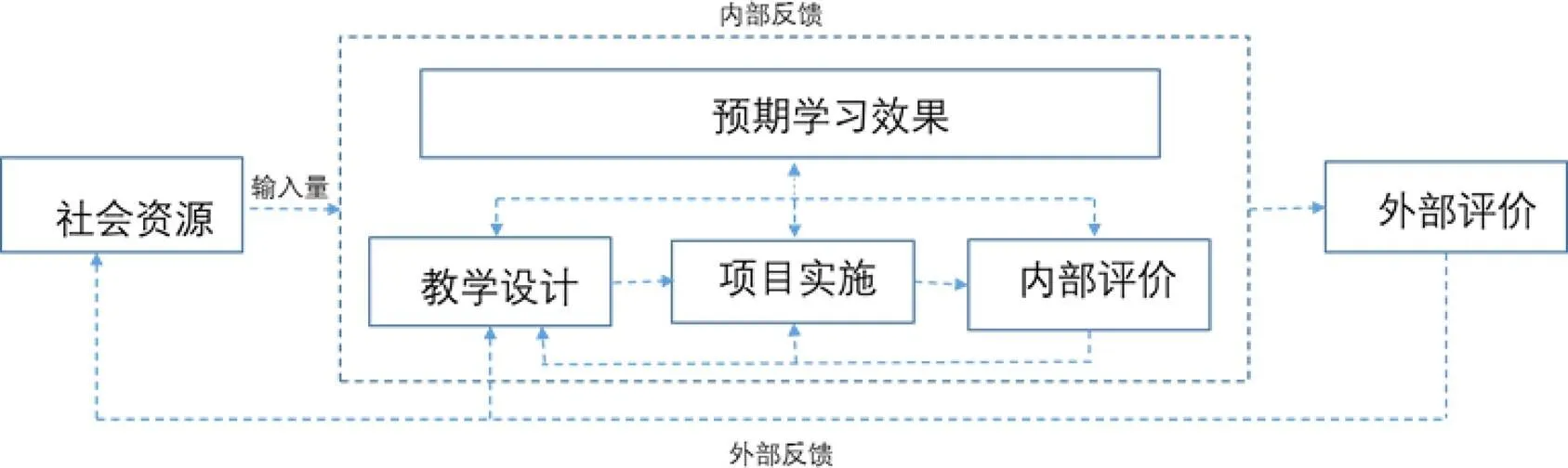

3.构建学习效果评价的质量监控系统。为了保证“引水灌田”模式下学生学习效果的不断提升,需要构建基于控制原理的反馈系统。反馈控制系统作为自动控制原理的一条根本原理,在现代科学技术的众多领域中,起着越来越重要的作用,“没有反馈的系统,要实现有效的控制,从而达到预期目的是困难的”[11]。社会服务项目在实施的过程中,容易受到环境、市场、政策、技术、人为、资金等外部因素的影响,内部又存在人员流动、身体状态、情绪情感等不稳定因素,这些不确定性因素,往往会导致项目实施过程与人才培养渐行渐远。所以为了减少和消除项目实施过程中出现的偏差,建立反馈机制对提高教学管理水平和人才培养质量有其重要意义。按照反馈控制系统原理,一个典型的反馈控制系统包括内反馈(内部评价)和外反馈(外部评价),根据反馈控制系统的基本组成,可以构建出“引水灌田”模式下的“两反两评”质量监控系统。“两反两评”质量监控系统包括两个关键要素:一是外部评价可以是社会需求方、学校、院、系等实施的评价,评价可以先对社会的资源进行学习效果关联度和支撑度评价,及时把评价信息反馈给师生,以便于进行教学设计;二是内部评价是在项目实施的过程中,以形成性评价的形式进行,为了解学生学习情况而进行的学习效果评价,目的是让教师随时了解项目课程与人才培养之间的达成度情况,及时把评价信息反馈给师生,促进学生更好地学习。(如图2所示)

表1 “某湿地公园底栖软体动物资源调查”学习效果评价量表

表2 学生学习效果达成度表

图2 “两反两评”质量监控系统

综合来看,对学生参与社会服务的学习效果设计和评价,目的是在“引水灌田”模式下鼓励教师更好地利用社会资源进行人才培养,同时也为社会服务管理部门对社会服务项目能力评价提供参考,定量评价和定性评价,两者不可偏废其一。“过分数量化的评价体系容易导致绝对评价的后果,绝对数量的评价结果会导致对绩效评价的误导”[22],反之亦然。

[1] 刘献君.论高等学校社会服务的体系化[J].高等教育研究,2014(12):1-6.

[2] 约翰·S·布鲁贝克.高等教育哲学[M].郑继伟,等,译.杭州:浙江教育出版社,1987.

[3] 潘懋元.高等教育学讲座[M].北京:人民教育出版社,1993.

[4]靳希斌.教育经济学[M].北京:中国石化出版社,2011.

[5] 侯怀银,尚瑞茜.“社会教育资源”解析[J].中国成人教育,2019(2):10-14.

[6]潘懋元,王伟谦.高等教育学[M].福州:福建教育出版社,2001.

[7] 罗静,侯长林.地方高校社会服务反哺人才培养模式的构建[J].中国高等教育,2020(5).

[8] 杨忠华.依托梵净服务发展——铜仁学院社会服务经典案例(第三辑)[C].湘潭:湘潭大学出版社,2019.

[9] 联合国教科文组织.学会生存——教育世界的今天和明天[M].北京:教育科学出版社,1996.

[10] 李方.教育知识与能力[M].北京:高等教育出版社,2011.

[11] 巩建闽.高校课程体系设计研究[M].北京:高等教育出版社,2017.

[12]李志义,朱泓,刘志军,夏远景.用成果导向教育理念引导高等工程教育教学改革[J].高等工程教育研究,2014(2):29-34.

[13] Margaret S, Michael S. Social Service by University Students in Mexico: Thoughts for the: United States Children and Youth Services Review,1991.(3)145-156.

[14]Stufflebeam D L.[M]/ /Evaluation Models.Springer Netherlands, 1983.

[15] 刘振天.高校教学评估何以回归教学生活本身[J].高等教育研究,2013(4):60-66.

[16] 龙立荣.组织行为学[M].大连:东北财经大学出版社,2016.

[17] 查有梁.系统科学与教育[M].北京:人民教育出版社,1993.

[18] Harden R M. AMEE Guide No. 14: Outcome-based education: Part 1-An introduction to outcome-based education[J]. Medical teacher, 1999, 21(1): 7-14.

[19] 赵焗明.关注学习效果:美国大学课程教学评价方法评述[J].高等工程教育研究,2019(6):9-23.

[20] LOMBARDI MM. Authentic learning for the 21st century: Anoverview[EB/OL]. [2020-01-18]http:/www.imi ub. edu/ cursos/ s21/ REPOSITORIO/ documents/ Lombardi 2007 Authentic learning. Pdf.

[21] Stevens DD, Levi A J. INTRODUCTION TO RUBRICS: An Assessment Tool to Save Grading Time, Convey Effective Feedback, and Promote Student Learning[M]. Sty lus Publishing, 2005:29-39.

[22] 宋金宁.科学计量与大学排行指标及问题分析[J].上海教育评估研究,2017(1):5-7.

Research on the Design of Evaluation of Students' Learning Effect from the Perspective of Social Service Mode of “Water Diversion for Irrigation”

ZHANG Jie, LUO Hongfang

( Fanjing Institute of Education , Tongren University, Tongren 554300, Guizhou , China )

Evaluation of learning effect is an important way to improve the quality of personnel training and ensure the effectiveness of personnel training. On the basis of explaining the connotation and value implication of the social service mode of “water diversion for irrigation”, it points out that the evaluation of learning effect has three major difficulties, including more evaluation on the research of social service functions and less evaluation on learning effect of social service, weak systematic nature of project implementation and teaching activities and insufficient integrity of teaching design, and vague connotation of evaluation index and inadequate evaluation of learning effect. Based on this, the “target model” of integrating social services into the teaching quality assurance system is put forward: the support of talent training is social resources, the realization of talent training is the implementation process of social services, and the proof of talent training is the evaluation of learning effect of social services. At the same time, according to the output-oriented theory to guide the design of learning results and the basic idea of integrated evaluation of learning effects, a quality monitoring system with internal and external feedback and internal and external evaluation, namely “two feedback and two evaluation” can be established, and evaluation indexes and calculation of achievement degree can be selected to implement the personnel training objectives and effectively evaluate the learning effects of students.

water diversion for irrigation, learning effects, evaluation design

G642

A

1673-9639 (2020) 03-0043-10

2020-03-11

全国教育科学“十三五”规划2017 年度单位资助教育部规划课题“贵州应用本科校政企耦合型社会服务模式构建研究”(FIB170508)。

张 杰(1976-),男,贵州沿河人,教学质量监控与评估中心主任,副教授,研究方向:教育管理与质量保障。

罗红芳(1971-),女,贵州印江人,博士,铜仁学院副校长,教授,研究方向:国际高等教育,英语教学。

(责任编辑 王立平)(责任校对 陈昌芸)(英文编辑 田兴斌)