趋势与格局:传统村落研究的学术进展

梁正海

趋势与格局:传统村落研究的学术进展

梁正海

(铜仁学院 武陵民族文化研究中心,贵州 铜仁 554300)

利用学术资源最为丰富的CNKI研究型学习平台期刊数据库资源,对1991-2019年中国传统村落的学术研究进展进行分析,结果表明:作为农耕文明的重要载体,传统村落的研究于20世纪90年代初成为一个新的学术生长点;经过多年的持续关注,2012年之后期刊发文量迅速增加、研究领域不断拓展,传统村落成为学术研究的一个热点,进入了学术兴奋期,从而改变了2011年之前的学术低迷状态;研究领域从重局部的关照,不断向整体性研究拓展,已经形成了领军学者和团队领衔,建筑科学与工程、建筑类期刊支撑,多学科学者、期刊差序推进的格局。这主要与国家政策的导向有关,当然也与潜心问道的学术界对社会关注的敏感度有关。未来传统村落的研究应重点在三个方面发力:一是要重视传统村落命运共同体研究;二是要加强传统村落保护理论研究;三是要强化传统村落的保护、发展、振兴研究。这三大领域包容性强,相互关联、相互促进,是传统村落研究具有永恒性的重要主题。

传统村落研究; 学术趋势; 学术格局; 1991-2019年

一、传统村落研究的总结初衷

传统村落是社会历史发展到一定阶段的产物,是人类对于自然环境不断适应的智慧结晶。由于不同经纬度生态环境、气温雨量、资源秉赋等差异巨大,人类在这样的自然环境中生产生活,通过长期的双向互动,形成了与自然环境相适应的千姿百态而又各具特色的文化,这种文化差异奠定了已故民族学家费孝通先生各美其美、美人之美、美美与共、天下大同的民族交往交流交融理论的文化基础。传统村落作为环境适应的一种文化形态,自然也存在着巨大差异。就地域而言,中式乡村建筑格调与西式建筑格调存在着明显差异,中国北方乡村建筑格调与南方乡村的建筑格调也不相同;就同一个区域而言,不同民族之间的建筑格调、村落选址与布局也不尽相同,这已经是一个普遍认同的事实。很显然,环境多样性成就了生物多样性,环境多样性又和生物多样性共同成就了文化多样性,文化生态学——“意在从对生态环境的适应作为解释文化异同和变迁的依据”[1]5的交叉学科——应运而生,也为传统村落存续和演变提供了一种理性的解释工具。不同类型的传统村落作为文化多样性的重要组成部分,承载着农耕文明的历史。讨论传统村落在现代历史语境下的发展与变化问题,实质是农耕文明与现代工业文明的对话问题,也可以说是后农耕时代与后工业时代两种文明的对话问题。面对工业文明的强势表达与农耕文明话语权的式微、面对城市规模的迅速扩张与传统村落的快速消失、面对快速城镇化与新农村建设尤其是乡村振兴的需要,传统村落引起了社会各界广泛关注。笔者通过中国知网(CNKI)研究型学习平台数据库高级检索输入搜索条件主题“传统村落”,时间限定从1991至2019年,精确检索“全部期刊”,结果显示文献总数为6524条①,这个数字一定程度上体现了学术界对于传统村落研究的关注热情;2012年度发文量超过100篇,随后迅速上升,到2017年年度发文量超过并稳定在1000篇以上,传统村落的研究显然已经成为学术关注的一个热点。

对于传统村落的学术研究,学术界部分学者或从不同领域、或以个案形式、或选取某一时段进行了评述。陈晓华等基于CNKI数据库对相关文献进行量化统计,从保护的理论与方法、主体与对象、方法与效果评价等方面系统回顾并总结了传统村落保护研究的进展[2]28;邱扶东等从国内外古村镇、传统村落等文化遗产保护的主体、方法、对象等方面进行系统梳理,为传统村落文化遗产保护水平提升提供了有益参考[3]89。他还从旅游开发角度系统梳理了国内外古村落等旅游目的地的旅游发展经验教训,为传统村落旅游发展提供有益的借鉴[4]75;张建博士系统梳理了国内传统村落价值评价研究的相关文献,在充分肯定前人研究的基础上指出,评价指标体系研究也存在深度不够、思路趋同等问题[5]5;车振宇等系统回顾了近20年我国传统村落形态研究,认为研究方法有了突破,新方法和新手段被不断引入村落形态研究[6]35;吕晶等对村落空间形态进行梳理,重点探讨了村落空间形成因素及形成机制[7]71;李久林等利用可视化分析软件Cite Space,通过分析1990年代以来至2017年传统村落研究的历史过程与结构关系,明确传统村落研究的演化路径和发展趋势,认为古村落的肌理研究和旅游开发一直都是学者研究的重点方向,且每一阶段的传统村落研究均具有不同特征[8]18;毕晓莉等对近十年来国内传统村落的研究热点和主要进展进行了总结,认为多学科交叉研究趋势已经形成,但区域研究呈现出不平衡性,主张将关注点由东南、西南、华中、华东地区转移到西北地区[9]130,但研究热点缺乏数据支撑,研究进展也缺乏实际的分析;李伯华、张浩龙等都对中国传统村落研究进行了三阶段划分,前者借助CNKI数据库1992-2017年中文核心期刊、CSSCI、CSCD主要期刊文献的计量分析,将传统村落研究划分为缓慢起步、成长壮大、迅猛发展三阶段[10]2,后者综合国内学者的研究将传统村落研究划分为起步期、发展期、活跃期[11]75。这些综述性的学术成果对于本文的研究提供了有益的启示。

总体来看,已有的综述性学术成果存在这样几个特点与不足:一是在资源利用方面,聚焦期刊文献进行较为详细的总结,尝试分析传统村落相关主题的研究进展,如传统村落保护、传统村落保护与旅游、评价指标体系等,但对于研究进展的分析主要蕴含在文献观点陈述之中,缺乏阶段性的深入分析和影响这种研究进展的因素尤其是国家政策因素的剖析;二是在研究内容方面,聚焦传统村落保护、文化遗产、旅游发展、村落形态、价值评价等相关领域的主题进行概括性研究,一定程度上呈现了传统村落研究的学术热点,但是未能充分运用CNKI数据库资源的文献可视化分析数据,分析传统村落研究学术热词的结构层次,对于学者群体、期刊群体、学科群体、机构群体等学术共同体的结构层次均未涉及,不能有效呈现传统村落研究的学术格局;三是在研究方法方面,主要运用的定性分析与量化统计分析不均衡,或定性分析缺少充分的统计数据支撑、或重定量分析缺少深入的定性分析,这种不平衡既与前面两个缺陷有关,又是导致前两个缺陷的重要原因。正是基于以上总结性分析,本文拟以CNKI研究型学习平台数据库期刊文献为基础,有效运用CNKI研究型学习平台文献可视化分析数据资源,充分注重定性和定量分析相结合的方法,深度剖析1991-2019年度传统村落的研究学术进展,从高频发文作者、高频发文机构、高频发文期刊、高频发文学科、高频关键词等多个维度构建传统村落的学术研究趋势与格局,并对相关影响因素尤其是政策性因素进行解读,进而讨论传统村落研究的未来走向,无论对于推动传统村落深入研究本身,还是突出传统村落研究在乡村振兴宏大背景下的重要性,都具有特殊的理论和现实意义。

二、传统村落研究的总体趋势

辩证唯物主义认为,事物的发展总是一个从量变到质变,又从新的量变到新的质变的过程。就我国传统村落研究的基本走势而言,这种量变到质变大概可以从两方面理解,量变体现在期刊年度发文量的增加和积累,质变体现为传统村落研究领域的拓展和深化。

以CNKI研究型学习平台数据库期刊年度发文量为基础,并以年度发文量100篇为界线,我们将中国传统村落的研究划分为学术低迷期和学术兴奋期两个阶段。低迷期通常指一种低落的情感状态或不景气的经济发展状态所持续的时间,我们将这一概念借用于学术研究,表示一种学术研究状态所持续的阶段;学术低迷期,即是指学术界对某一主题的关注度低、热情不高、期刊年度发文量≤100篇的时期。传统村落研究的学术低迷期滥觞于1991年,以殷永达在《东南文化》发表《论徽州传统村落水口模式及文化内涵》为标志,一直持续到2011年,主要特点有三:一是时间跨度较长,历时21年;二是期刊年度发文量总体呈波浪式上升趋势,由于年度发文量小故波幅不明显。21年发文总量为569篇,年均发文量约27篇,年度最高发文量99篇;三是作者和发文机构发文频次不高,从CNKI研究型学习平台1991-2011年期刊高级检索结果“分组浏览”中前30位高频发文作者的发文量来看,发文频次介于2-8篇之间,发文量达到8篇的只有昆明理工大学车震宇1人;前30家机构发文量介于4-17篇之间,因此发文量的积累十分有限。兴奋期从2012年至2019年,这一时期的特点:一是期刊年度发文量增长迅速,2015年期刊年度发文量超过500篇,2017年超过1000篇且持续上升;二是作者和发文机构发文频次明显提高,从CNKI研究型学习平台2012-2019年期刊高级检索结果分组浏览中前30位高频发文作者的发文量来看,发文频次介于7-25篇之间,这一阶段发文频次超过20篇的作者有2人,一位是华南理工大学的肖大威,另一位是衡阳师范学院的刘沛林;机构发文量介于31-122篇之间。这一方面表明了学术界对于传统村落研究的关注热情的极大高涨,另一方面也表明了发文机构对传统村落研究学术成果的高度认可。

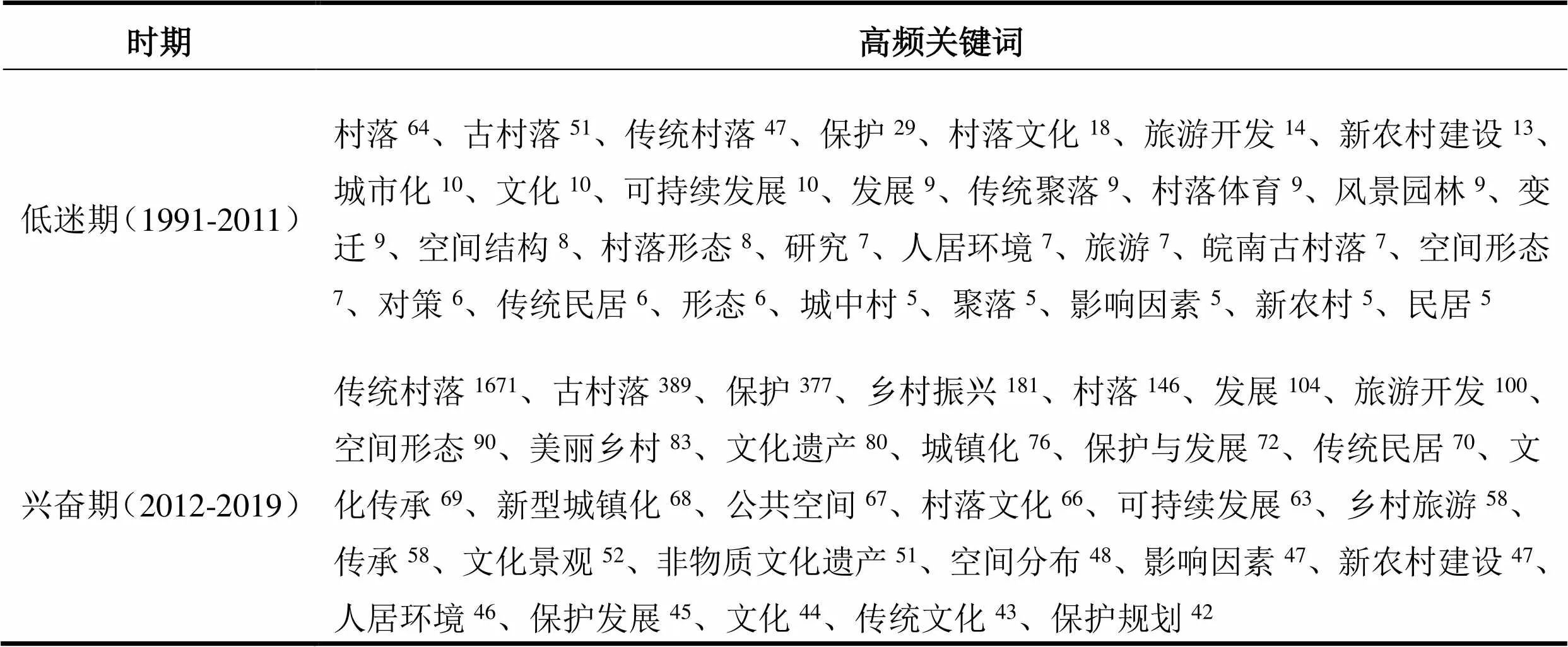

就传统村落研究的质变即研究领域的拓展和深化而言,我们仍然以2012年为界,通过传统村落研究低迷期和兴奋期出现的高频关键词对比来分析其基本趋势。从表1可以清晰地看出,传统村落的研究低迷期与兴奋期前30 位的高频关键词呈现出这样几个特征:其一,频次差距明显。低迷期高频关键词出现频次明显低于兴奋期高频关键词出现频次,这显然与低迷期期刊发文量低相关。其二,延续性与拓展性共存。低迷期和兴奋期完全相同的高频关键词占比为46.67%,说明前后两期关注的领域延续性较强;低迷期和兴奋期不同的高频关键词比例占比为53.33%,说明两期关注的领域有明显差异,也就是说兴奋期关注的领域在低迷期的基础上有了明显的拓展,如乡村振兴、美丽乡村、保护与发展、公共空间、文化遗产、新型城镇化等成为兴奋期重点关注的领域,这种变化既体现了学术界关注社会发展的一种文化自觉,又是对国家政策的积极回应。其三,相同领域的关注度有变化。在14个相同关键词中,除“古村落”这个关键词在低迷期和兴奋期的排序完全一致外,其余13个关键词的排序都发生了不同程度的变化,这说明兴奋期虽然仍然对低迷期某些相同的研究领域给予了极大关注,但是关注程度却不一样。发生这种变化显然与不同阶段社会发展面临的问题不同密切相关。

表1 1991-2019年度传统村落研究低迷期和兴奋期高频关键词②

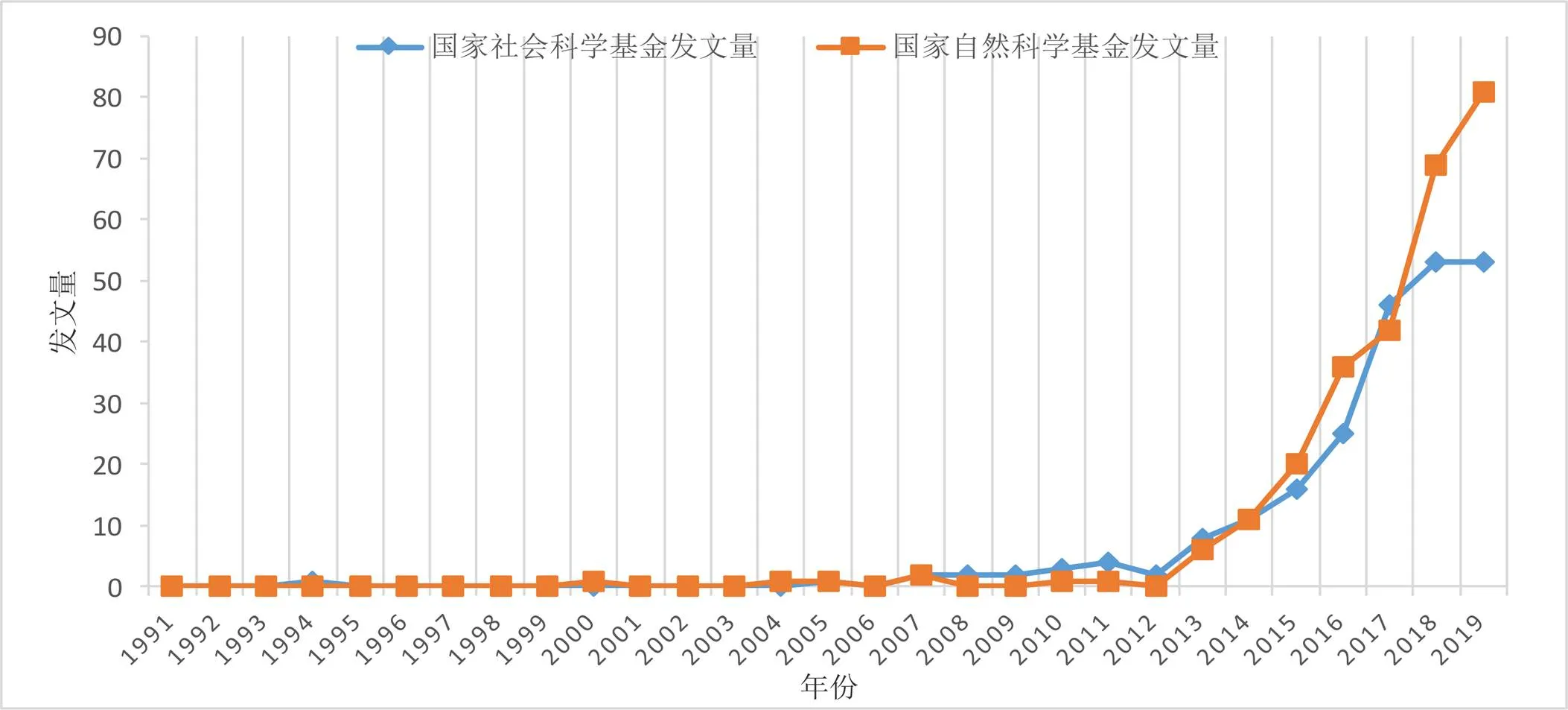

传统村落的研究从2012年开始期刊发文量迅速上升,使持续21年的研究状态走出低迷,并在短短几年间一路飙升至1000篇以上(如图1),且研究主题不断拓展和深化,自然受到多种因素的影响,诸如城市化进程带来的传统村落的锐减、乡村旅游开发引起的传统习俗异化、工业文明兴起和农业现代化带来的传统农耕文明衰落等等。这些因素刺激了敏感学者的神经,因此,当乡村旅游开始兴起之时,部分学者就将敏锐的学术眼光投向了传统村落的研究。然而,在笔者看来,以上因素虽然刺激了部分学者的神经,但并未起到“中枢神经兴奋剂”的作用,学者的学术神经并没有兴奋起来,因而,传统村落研究20多年来一直处于低迷状态,年度发文量小、作者发文频率低、机构发文量十分有限。综合各种因素来看,这种变化显然与国家最高层面的重视和政策关照关系密切。2012年4月16日,国家城乡建设部会同文化部、国家文物局和财政部,联合下发了《关于开展传统村落调查的通知》(建村[2012]58号),“首次联合启动了中国传统村落的调查”[12]3。通知对传统村落的价值作了高度评价,同时指出,“由于保护体系不完善,一些传统村落消失或遭到破坏,保护传统村落迫在眉睫”,认为“摸清传统村落底数,是建立传统村落名录保护制度的重要基础,是构建科学保护体系的重要依据”。通知还要求“各地要积极发动社会团体、学校院所、专家学者等社会各方面力量提供符合条件的村落信息”[13]。在上述四部(局)的共同努力下,同年9月,《传统村落评价认定指标体系(试行)》(建村[2012]125号)顺利出台,多学科专家组成的专家委员会成立,中国传统村落名录评审工作正式启动。摸底调查、评价认定、名录建构等一系列的组合拳式的制度安排,极大地引起了社会各界对于传统村落这个延续数千年的承载中华传统文明重要载体的重视。《关于开展传统村落调查的通知》明确指出,开展传统村落调查是为了贯彻落实时任国务院总理温家宝同志在中央文史馆成立60周年座谈会关于“古村落的保护就是工业化、城镇化过程中对于物质遗产、非物质遗产以及传统文化的保护”的讲话精神和加强保护工作的指示,即是说传统村落调查在很大程度上体现了中央政府对于传统村落保护的高度重视,这在之后的中央1号文件中也得到了充分体现。“肇始于这项调查活动,关于中国传统村落的保护工作已经受到国家及社会各界的关注和重视”[14]66,中共海南省委党校《新东方》杂志社副主编夏周青如是评价。这种重视在学术领域最突出的体现是各类基金尤其是国家社会科学基金、国家自然科学基金的立项支持;当然对相关领域基金项目的积极申报本身也表明了学者的一种文化自觉。从图2两类基金支持的年度发文量的增长趋势可以清晰地看出,这种支持无疑成了传统村落学术研究的又一个“中枢神经兴奋剂”。2013年中央1号文件“第一次出现传统村落保护内容”[12]3以来,持续不断关注传统村落保护问题,2013年启动传统村落保护专项工程[15]、2014年提出制定传统村落保护发展规划[16]、2015年要求完善传统村落名录[17]并将传统村落保护经费纳入中央财政支持范围[18]、2016年强调加大传统村落保护力度[19]、2018年提出划定乡村建设的历史文化保护线保护传统村落[20],传统村落保护实现了从理念到政策具体化的转变。这一系列的举措标志着国家最高层面对于传统村落保护的重视程度达到了前所未有的高度。2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上就加强师德师风建设提出“四个统一”的重要论述,要求新时代广大教师要坚持教书和育人相统一、言传和身教相统一、潜心问道和关注社会相统一、学术自由和学术规范相统一[21]。这意味着高校教师作为学术共同体的重要组成部分,再也不能“两耳不闻窗外事”,学术研究必须将个人价值和社会价值有机统一起来,像国家行政学院教授周文彰等所倡导的那样:“勇于探索、善于回答时代提出的命题,彰显学问价值”,因为“关注社会不仅是学问的价值取向,也是学问保持强大生命力的源泉。”[22]“文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。”[23]22党的十九大提出坚持文化自信、实施乡村振兴战略,再一次激发了广大学者对传统村落研究的学术自觉,传统村落作为中华优秀传统文化的重要载体走向学术研究舞台的中央自然势所必然,传统村落的研究成果迅速飙升,这即是学术界对于“潜心问道与关注社会相统一”的积极回应,也是将学术论文写在中国大地上的积极实践。

图1 1991-2019年度传统村落研究期刊发文趋势

图2 1991-2019年度国家社科基金和国家自科基金发文量趋势③

三、传统村落研究的学术格局

本文所说的传统村落研究的学术格局指的是学术共同体在传统村落研究过程中形成的基本结构,这种结构我们将综合高频发文作者、高频发文机构、高频发文学科、高频发文期刊、高频关键词等多维度进行综合分析。

一般来说,对任何对象的科学研究都依赖于学术共同体的共同努力,诸如作者、机构、期刊等,但其中最为关键的因素是作者,因此分析作者对某一主题的持续关注热情,或者说发文频次,即能透视作者对于研究主题做出的贡献,自然也就体现出作者在这一领域形成的影响。因作者的影响力而提升机构在某一领域的影响力这是一种基本规律,当然期刊也会因为持续高频率发表某一主题研究的学术成果而使地位得以提升。这是依靠发文量的增加与积累实现质的变化的一种途径。除此之外的另一种途径是凭借选题的前沿性和创新性获得学术界的高度认可,从而奠定作者在某一主题研究的地位。从检索结果来看,传统村落研究发文单篇被引频次最高的作者是刘沛林,他作为第一作者与董双双合作于1998年发表在《地理研究》第一期的《中国古村落景观的空间意象研究》被引481次。这一结果与后文高频发文作者基本格局中的领军学者高度吻合,故本文不打算对高频被引论文这个因素进行单独分析。

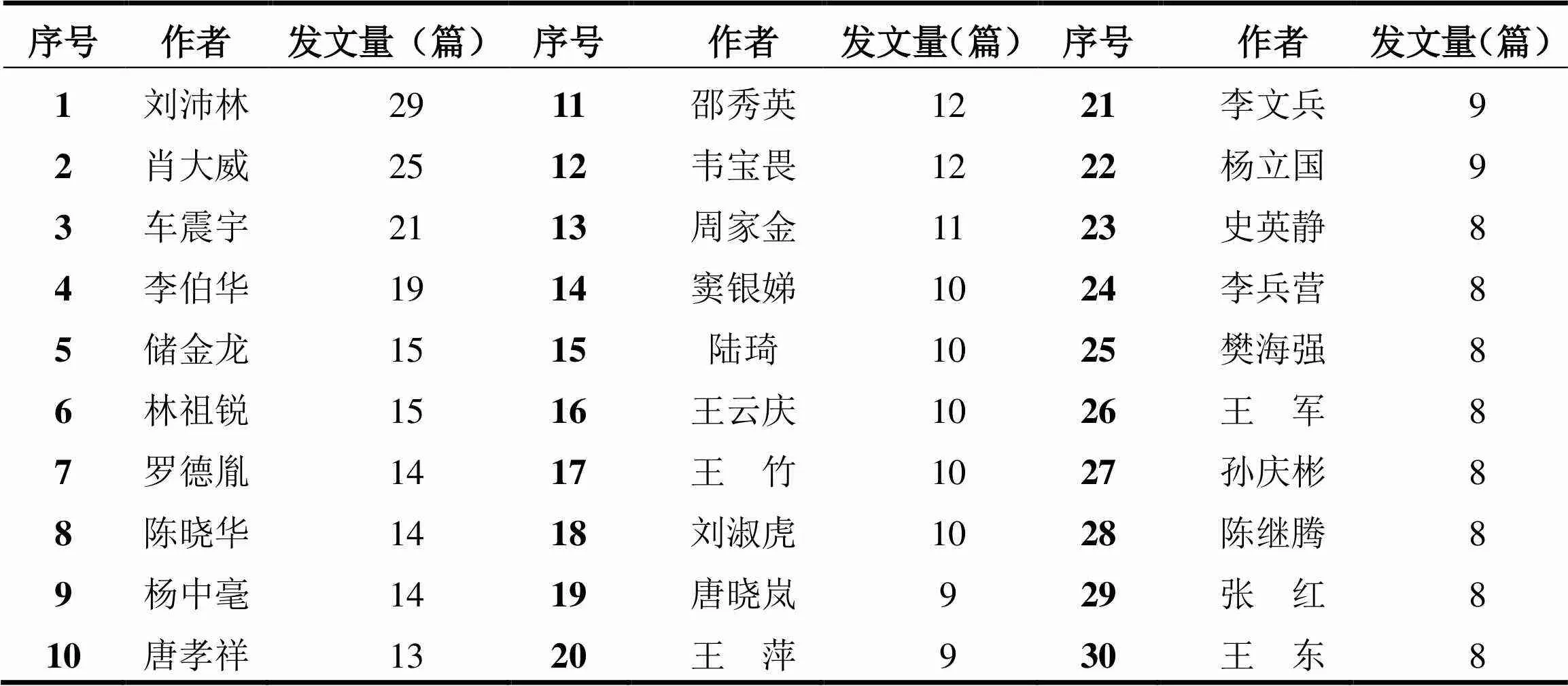

高频发文作者形成的基本格局。从表2高频发文作者统计可以看出,30位高频发文作者频次最高的是刘沛林,共计发文29篇,其余依次是肖大威、车震宇、李伯华、储金龙、林祖锐、罗德胤、陈晓华、杨中毫、唐孝祥分列前10位;从检索作者发文的时间来看,刘沛林最早于1996年开始发文,其余学者主要集中在最近5-10年,其中绝大多数集中在最近5年,说明在高频作者中刘沛林对传统村落的研究相对较早;从检索作者主持相关领域的项目等级来看,刘沛林不仅先后共计主持完成了4项国家社会科学基金和国家自然科学基金项目,而且还主持了2016年度国家社会科学基金重大招标项目“历史文化村镇数字化保护的理论、方法和应用研究”(项目编号:16ZD159);从合作发文作者群体的稳定性来看,刘沛林与李伯华、窦银娣、杨立国等高频发文作者形成了一个相对稳定的研究团队,他们依托各类基金尤其是国家社会科学基金重大项目合作发文达17篇,其中13篇发表于诸如《地理研究》《地理学科进展》《地理科学》《经济地理》等CSCD、CSSCI来源期刊,这些期刊的复合影响因子都在4.5以上,其他高频作者虽然绝大多数发文都有国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目等各类项目支撑,但尚未见国家重大课题支撑,而且合作发文的作者极少出现在前30位高频作者群。进一步将30位发文高频作者作分组分析,发文10篇及以下为一组、11-20篇为一组、21篇以上为一组,我们发现三个组排在首位的作者都是刘沛林团队成员,因此,可以认为刘沛林是传统村落研究领域的领军型学者,其领衔的团队是领军型团队。

表2 1991-2019年度传统村落研究高频发文作者④

高频发文机构形成的基本格局。从表3高频发文机构统计表可以看出,在位列前30位的机构中,综合类大学群体最大,所占比例为46.67%,其余依次是建筑类大学和师范类大学各占比13.34%、理工类大学和农林类大学各占比10%、其他类型的机构合计占比6.65%。从位列前10位的机构来看,华南理工大学发文139篇位列第一,其余依次是西安建筑科技大学、昆明理工大学、安徽建筑大学、同济大学、天津大学、北京建筑大学、浙江大学、华中师范大学、中山大学分列前10位。通过检索机构发文作者和机构学科设置来看,位列前10位的高频发文机构具有这样两个特点:一是100%建设有重点学科“宏观经济管理与可持续发展”,90%建设有重点学科“建筑科学与工程”“计算机软件及计算机利用”“工业经济”“环境学与资源利用”,从表4可以看出,这些都是位列前30位的高频发文学科。二是一半的机构有1-3位长期从事建筑科学与工程、文化、考古、旅游、地理、宏观经济管理与可持续发展、计算机软件及计算机利用等领域研究的高频发文学者作为支撑。需要特别说明的是,衡阳师范学院有刘沛林、李伯华、窦银娣、杨立国4位高频作者支撑,但未能进入前10位说明了两个方面的问题:一方面该机构相关领域研究的学者群体较小,华南理工大学、西安建筑科学大学、昆明理工大学、安徽建筑大学、同济大学、天津大学、北京建筑大学、浙江大学、华中师范大学、中山大学相关领域发文作者群体较大;另一方面该机构高频发文作者联名发文频次较高,合作相对紧密,其他机构高频发文作者联合发文频次相对较低,合作较为松散。我们对衡阳师范学院4位高频发文作者发文进行的统计表明,刘沛林、李伯华、窦银娣3位作者联名发文量为8篇,刘沛林和杨立国、李伯华和窦银娣、刘沛林和李伯华共计联名发文量8篇,联名发文增强了团队的凝聚力和影响力,培育了领军型学者,形成了领军型团队,但同时也降低了机构发文频次。这是一个悖论。但从学科团队建设和学科发展水平来看,我们更期待团队合作,事实上刘沛林团队的成长及其做出的贡献也足以支持我们的观点。

表3 1991-2019年度传统村落研究高频发文机构

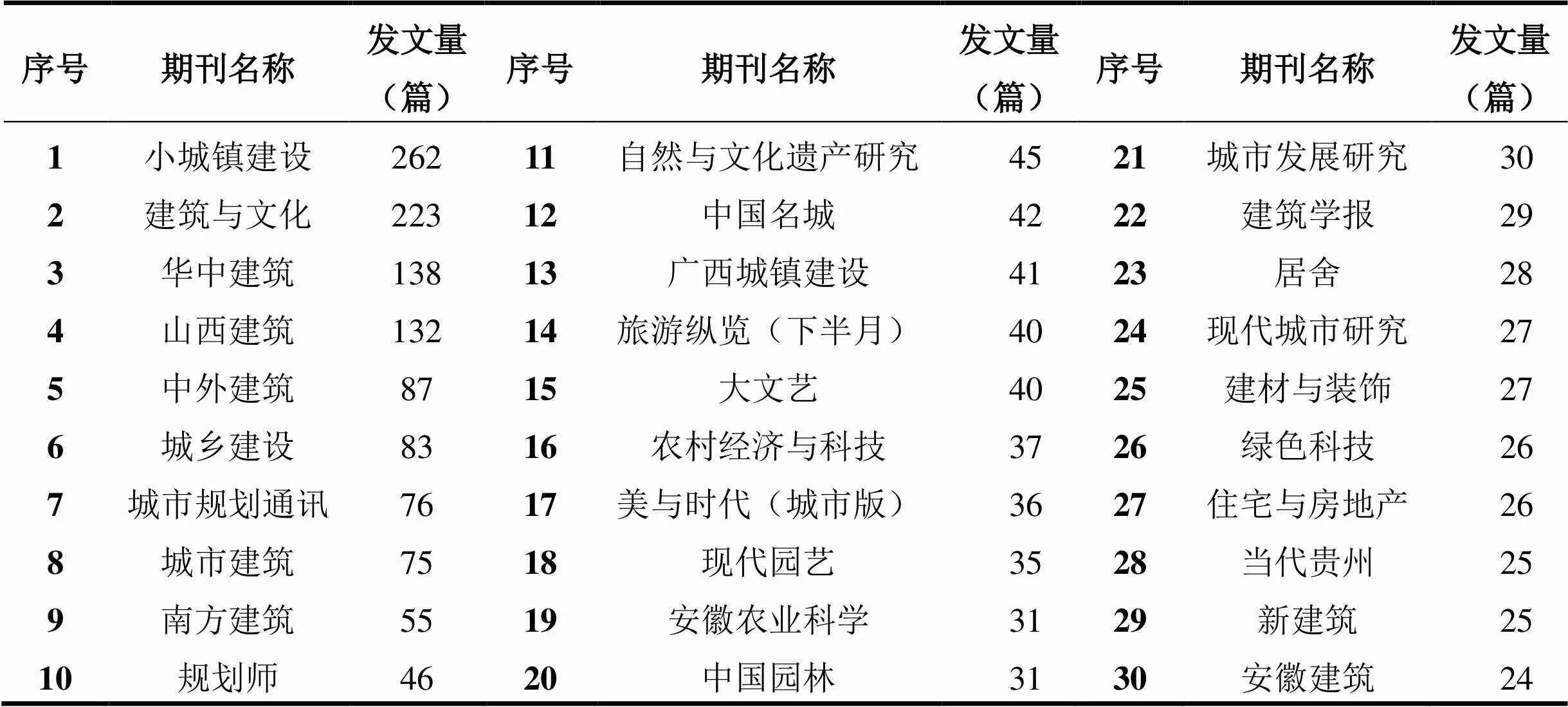

高频发文学科与期刊形成的基本格局。从表4高频发文30个学科的统计来看,传统村落的研究已经形成文理工多学科协同研究的格局,总体上以文科为主理工次之。从位列前10位的高频发文学科来看,高频发文学科群体中文科占9个,理工类仅建筑科学与工程1个,但从单个学科的发文量来看,建筑科学与工程占绝对优势,其发文量是其余9个学科发文量的2-19倍。这与从事相关领域研究的学者群体关系密切。通过检索高频发文作者并对其研究领域统计的结果显示,前30位高频发文作者长期从事建筑科学与工程领域研究的有23人,占高频发文作者的76.67%。发文学科在高频发文期刊上得到十分显著的体现。正如表5所示,位列前30位的高频发文期刊中,单纯的建筑类期刊数量约占1/3,超过了其他任何一种类型的期刊数量;建筑类期刊发文总量占全部发文量的比例超过43%,比任何一类期刊发文量所占比例都要高。在位列前10位的高频发文期刊中,建筑类期刊占比达60%,建筑类期刊发文量占10个期刊发文总量的比例超过60%。可以看出,就总体学科而言,目前文科类学科对传统村落的研究领先于理工类学科;就单个学科而言,建筑科学与工程、考古、旅游对传统村落的研究成果最为显著,其中建筑科学与工程处于领跑位置,建筑类期刊发文也处于领先地位,建筑类学科与建筑类期刊之间形成了相互促进、良性互动的格局。相较于20世纪中国村落研究“以地理学、历史学以及人类学的研究成果最为显著”[24]110,学科格局明显发生了变化。

表4 1991-2019年度传统村落研究高频发文学科

表5 1991-2019年度传统村落研究高频发文期刊

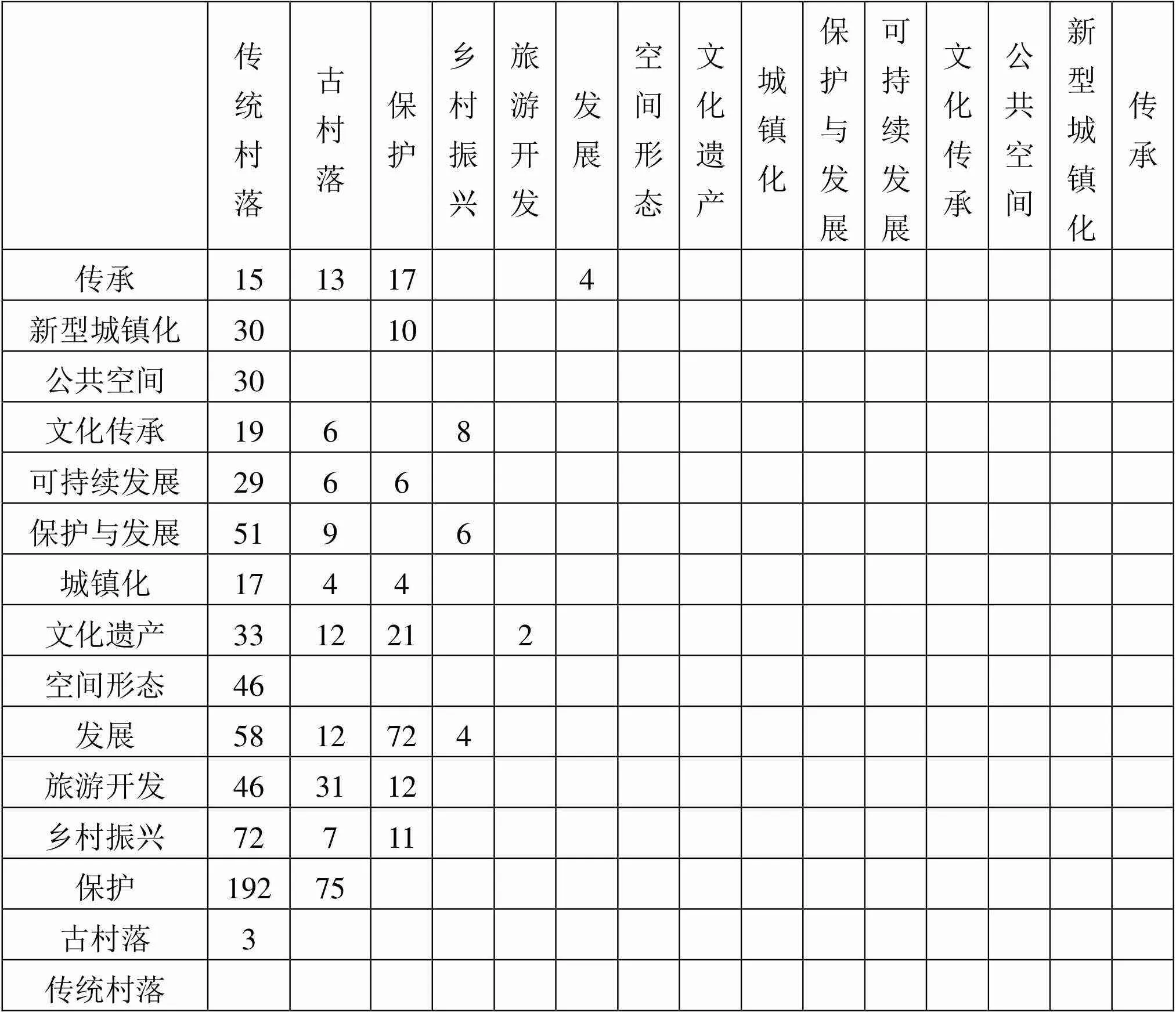

高频关键词或主要研究领域形成的基本格局。从表6位列前30位的高频关键词分布来看,传统村落频次为1717次位列第一,其余依次是古村落、保护、村落、乡村振兴、旅游开发、发展、空间形态、村落文化、美丽乡村位列前10位。如果我们将30个关键词合并相同和相近项,其排序如下:传统村落(古村落、村落)、保护(保护规划)、乡村振兴(美丽乡村、新农村建设)、旅游开发(乡村旅游、旅游)、空间形态(公共空间、空间)、发展(可持续发展)、城镇化(新型城镇化)、村落文化(文化)、文化遗产(非物质文化遗产)、文化传承(传承)、传统民居、文化景观、人居环境、影响因素,归并前后的结果都说明就单个关键词本身出现的频次而言,传统村落、保护、乡村振兴、旅游开发、空间形态、发展、村落文化都是传统村落研究关注的核心领域。从表7传统村落研究的高频关键词共现矩阵来看,传统村落(古村落)与保护共现频次最高,共计267次;与其他关键词共现频次排列前10位的依次是乡村振兴79次、旅游开发77次、发展70次、保护与发展60次、空间形态46次、文化遗产45次、可持续发展35次、公共空间30次、新型城镇化30次。这一方面说明了传统村落(古村落)关键词在传统村落研究中的核心地位,另一方面也说明了学术界在研究传统村落时不仅关注传统村落本身,同时还十分关注传统村落的保护、振兴、旅游开发、发展、空间形态、文化遗产等相关主题。换言之,保护、乡村振兴、旅游开发、发展、空间形态、文化遗产等形成了传统村落研究的核心领域。传统村落核心主题形成的多点网络结构与前文分析的趋势高度吻合。

综上所析,传统村落的研究在多学科学者的共同努力,尤其在国家政策的推动、各类基金的资助下,取得了丰硕的成果,研究领域从重局部——如村落体育、传统民居、民居建筑等——的关照,不断向整体性——如保护与发展、空间形态及影响因素、新农村及美丽乡村建设、乡村振兴等——拓展,文献计量学分析、ArcGIS空间分析等的运用不断丰富了研究方法,基本形成了领军学者和团队领衔,建筑科学与工程、建筑类期刊支撑,多学科学者、期刊差序推进的格局。从科学研究的基本规律来看,这种差序推进格局在未来一段时间内部可能会有所变化,如领军学者、领军团队在数量上的增加,学科期刊发文量、关键词出现的频次变动导致其排序的变化等,但总体格局将长期保持。

表6 1991-2019年度传统村落研究高频关键词分布

表7 1991-2019年传统村落研究高频关键词共现矩阵⑤

四、传统村落研究的未来走向

传统村落的研究应在已有研究基础上,重视传统村落命运共同体研究,加强传统村落保护理论研究,强化传统村落的保护、发展、振兴研究,这三大领域包容性强,相互关联、相互促进,是传统村落研究具有永恒性的重要主题。

重视传统村落命运共同体研究。命运共同体是中华优秀传统文化尚和合精髓与现代社会相适应的新时代中国智慧和解决世界难题的中国方案。为了推动人类命运共同体建设,中国倡议的“一带一路”得到沿线国家和地区的广泛支持。“一带一路”建设取得了积极成效,不仅加强了沿线国家和地区政治、经济、社会、文化、生态等领域的合作,而且切实增强了沿线国家和地区人民的获得感和幸福感。从相关研究成果来看,中国传统村落在空间上呈明显的集聚型分布,黔东南—湘西、皖南—浙西—闽西北、晋—冀—豫和滇西北等为四个核密度高值区[25]44;刘大均等人对全国传统村落的空间分布特征研究也表明,“西南地区的传统村落分布最为集中,长江中游地区次之”[26]157;曹迎春等对第一、二批中国传统村落的分布研究,进一步表明“武陵山贵州东部区域村落高度密集分布”[27]46。从空间分布格局来看,中国传统村落与“长江经济带”高度耦合。重庆、四川、贵州、云南、浙江等都是“长江经济带”与“一带一路”的重要支点,这说明,就空间分布而言,中国传统村落密集区不仅与“长江经济带”是一个命运共同体,而且也是“一带一路”命运共同体的组成部分。传统村落作为中华传统文化的重要载体,理应在“长江经济带”和“一带一路”建设中发挥应有的作用。发挥什么样的作用、如何发挥作用,都需要多学科学者潜心问道,深入研究。从传统村落自身及与其相关联的对象来看,传统村落的居民、建筑、生产生活方式、山水草木、鸟兽虫鱼等等也是一个命运共同体,人去、屋空、房烂、田荒的景象亟待进一步关注!庄子说:“天地与我并生,而万物与我为一。”[28]121人与自然本是一个命运共同体,如果人离去了,房屋空了烂了,田土荒芜了,传统村落自然也就消失了。传统村落所承载的农耕文明与城市工业文明更是一个相互依存的命运共同体,农业、工业、服务业缺少其中的任何一环,产业发展都是一种缺陷,如果没有了传统村落,乡村旅游难以出现井喷式发展的繁荣。因此,无论从空间分布,还从传统村落内外部的关系而言,传统村落命运共同体都值得重视和研究。

强化传统村落保护、发展与振兴的研究。传统村落“自破坏和他破坏现象层出不穷”[12]2,“已经出现了人去村空——从‘空巢’到‘弃巢’的景象”[29]8,村庄数量从2000年363万个[30]101减少到2017年的244.9万个[31],18年间减少138.1万个,年均减少7.67万个,日均减少约210个,与20世纪第一个10年时间“在中国这片素以农耕文明见长的大地上,每天竟有近250个自然村落消亡”[14]66相比,传统村落消亡速度虽然有所减缓,但传统村落的保护刻不容缓。王小明利用湖南大学村落文化中心2004年、2010年两次对17个省702个乡镇的村庄调查数量进行对比,结果表明2004年9707个传统村落到2010年仅存5709个,每天消亡的频率为1.6个[32]156,进一步表明了传统村落保护的紧迫性。但“保护必需与发展相结合”[29]9。有学者指出,20世纪90年代前后,传统村落的发展从主要考虑内部需求,采用当地居民的价值标准反映“对内”一面,转向了主要考虑游客需求,反映“对外”的一面[33]46。新时代传统村落保护发展究竟应何去何从?笔者认为应当同时考虑“对内”和“对外”面,坚持“对内”优先原则,以满足居民对美好生活的追求;“对外”是传统村落保护发展的附加值,有利于丰富人民群众的生产生活方式,激发传统村落的内生动力,增加居民的获得感,增强居民对传统村落文化的自信,逐步化解“空心村”这个社会问题,这也是乡村振兴的题中之义。无论是乡村旅游还是其他产业发展,都应该充分考虑村落民众的意愿和需要。过去学者普遍关注传统村落保护与发展问题,然而由于对主体关注不足,“发展的逻辑往往因为背离生活的逻辑而使传统村落主体被搁置,学者的保护意愿大于村落主体的自我诉求,认识的错位使得传统村落的保护存在来自内部的障碍,保护理念难以落实。”[34]3因此,未来的传统村落保护与发展研究,应当立足传统村落主体民众诉求,更多考虑居民的意愿,尽量减少学者的主观判断,真正做到传统村落保护为村落民众、发展为了村落民众,因为传统村落保护“关键在于激活人心”[35]23,如何激活人心,自然就成为未来学者研究的重心。只有传统村落的人心激活了,传统村落的保护与发展才有了基础,乡村振兴才更加充满希望。

强化传统村落保护理论研究。由于多重因素的相互作用,传统村落“目前面临着自然衰退、空心化、文化断裂、价值观失落等棘手问题”[36]1。房静静认为,“实施全民保护、突出民生、保护与利用并重的理念已成为普遍共识”[37]178。但“理论升华不足,需要建构一套相对完整的理论研究框架”[8]22。面对传统村落保护与利用如火如荼的开展,屠李等提出“亟待进行相应的理论建设以指导实践”,并在梳理遗产保护理论和借鉴国际遗产保护视野中与传统村落保护相关理论的基础上提出了“价值导向的传统村落保护的理论框架”[38]122,将传统村落视为遗产,以遗产保护为目标,建立传统村落的遗产保护与管理机制。也有学者基于传统村落“群落”与其依存的地域环境之间长期作用形成的相对稳定的文化生态系统,坚持以传统村落文化发生因素的地域分异规律为根据,充分考虑到传统村落形成与发展面临的自然与经济社会环境特点,提出了传统村落“文化区”保护理念。[39]137无论是以遗产价值为导向的保护理论,还是以地域分异规律为根据的文化区保护理论,都为传统村落的保护提供了有益的指导。但是这些理论建构都忽略了一个关键因素,即传统村落主体。当下,“世界上既定的各种生存方式被打破了平衡。”[40]132在生存空间无限扩大、生存方式多样化、劳动方式不断变化的当下,传统村落的传统生存模式被打破了平衡,再也不能按照原先既定的生存方式继续维持体面的生存。当生产力发展,人们满足了不断增长的物质文化需要之后,主要的矛盾已经发生了质的变化,这是新时代中国的特点,人们对美好生活的追求和发展不平衡不充分的矛盾成为了主要矛盾,村落民众纷纷外出务工,“空心村”成为乡村社会发展必须解决的一道难题。这是新时代为我们出的一道难题,如何答好卷,能不能答好卷,民众对答卷满不满意,关键在于我们是否能够适应新时代的新变化,实现传统村落传统的创造性转化和传统村落优势资源的创新性发展,让乡村迸发出蓬勃生机,增强乡村的影响力和感召力。这需要我们秉承民众的意愿,深入了解传统村落。在这里不妨套用列维•斯特劳斯曾经说过的话——我要想测量水的深度就必须自己跳入水中[41]406——我们要想理解传统村落就必须自己走进传统村落。而且,我还想补上一句,不止于一次走进传统村落。早在10多年前就有学者清晰地意识到“研究者缺乏村落的实地调查与村落资料的收集”[24]115,问题至今仍未获得有效解决。由此看来,民族学研究方法的看家本领——田野调查——显然十分必要而迫切,尤其是参与观察法,因为它能让我们亲身体验并设身处地理解传统村落的民众,去理解传统村落的文化、自然景观、产业发展等等。当然,在这一过程中尚需要多学科的合作。无论站在什么样的角度来建构传统村落保护与发展的理论,从乡土社会本身的特点来说,马斯洛的人本哲学不应该束之高阁,因为,“人几乎总是在希望什么,这是贯穿人整个一生的特点。”[42]26只有在深入的田野调查的基础上,洞悉传统村落民众“希望什么”,由此建构的传统村落的保护与发展理论才是传统村落需要的理论。这的确需要多学科的共同努力,才能结出这样的果实。

注释:

①检索时间:2020年2月9日15时30分,由于各类期刊在知网公开发布的时间不同,之后2019年度发文量还会有缓慢增加,但不会影响本文分析的总体趋势和格局。对于后文的大量图表数据,如未作特别说明的,都源于此检索结果。

②前30位高频关键词系CNKI研究型学习平台分段高级检索获取,检索条件主题为“传统村落”,时间分别是从1991到2011、从2012到2019,来源类别为“全部期刊”;右上数字系出现频次;表格系作者制作。

③数据源于CNKI数据库1991-2019年传统村落主题高级检索全部结果的计量可视化分析,需要说明的是这种方式检索结果在数量上略高于CNKI研究型学习平台数据库高级检索结果,但就我们分析的两类基金发文的趋势而言,不会形成影响,相反有利于我们的研究。

④对个别高频作者发文频次作者通过去重归并的方法进行了人工统计。

⑤数据来源于CNKI研究型学习平台期刊数据库1991-2019年传统村落主题高级检索结果关键词分布共现矩阵分析;笔者对变量进行了适度选择;表格系笔者制作。

[1] 陈淳.中文版序[M]//戈登•威利.聚落与历史重建——秘鲁维鲁河谷的史前聚落形态.谢银玲,等,译.上海:上海古籍出版社,2018.

[2] 陈晓华,谢晚珍.我国传统村落保护研究述评[J].合肥学院学报(综合版),2018(4).

[3] 邱扶东,马怡冰.传统村落文化遗产保护研究综述与启示[J].中国名城,2016(8).

[4] 邱扶东,朱毓旻.传统村落旅游发展研究综述[J].农村经济与科技,2016(5).

[5] 张建.国内传统村落价值评价研究综述[J].小城镇建设,2018(3).

[6] 车振宇.近20年来我国传统村落形态研究的回顾与展望[J].地域研究与开发,2009(4).

[7] 吕晶.国内传统村落空间形态研究综述[J].广西城镇建设,2012(4).

[8] 李久林,储金龙.1990 年代以来中国传统村落研究知识图谱——来自 Cite Space 的佐证[J].小城镇建设,2019(12).

[9] 毕晓莉.近十年来国内传统村落研究的成就[J].工业建筑,2016(10).

[10] 李伯华,等.中国传统村落的热点动向和文献计量学分析[J].云南地理环境研究,2019(2).

[11] 张浩龙.中国传统村落研究述评与展望[J].城市规划,2017(4).

[12] 郐艳丽.我国传统村落保护制度的反思与创新[J].现代城市研究,2016(1).

[13] 住房城乡建设部文化部国家文物局财政部关于开展传统村落调查的通知(建村[2012]58号)[Z/OL].中央政府门户网站,[2012-04-24]http://www.gov.cn/zwgk/2012-04/24/content_2121340.htm.

[14] 夏周青.中国传统村落的价值及可持续发展探析[J].中共福建省委党校学报,2015(10).

[15] 中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见[Z/OL].国务院公报,2013年第5号,中央政府门户网站,http://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2332767.htm.

[16] 中共中央国务院印发《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》[N/OL].中央政府门户网站,[2014-01-19]http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2574736.htm.

[17] 中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见[N/OL].中央政府门户网站,[2015-02-01]http://www.gov.cn/zhengce/2015-02/01/content_2813034.htm.

[18] 住房城乡建设部等部门关于做好2015年中国传统村落保护工作的通知(建村[2015]91号)[Z/OL].中华人民共和国住房和城乡建设部网站,[2015-06-23]http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201507/t20150706_222802.html.

[19] 中共中央国务院《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》[N/OL].中央政府门户网站,[2016-01-27]http://www.gov.cn/zhengce/2016-01/27/content_5036698.htm.

[20] 中共中央国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》[N/OL].新华网,[2018-02-04]http://www.xinhuanet.com/politics/2018-02/04/c_1122366449.htm.

[21] 习近平在全国高校思想政治工作会议上强调把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09.

[22] 周文彰,岳凤兰.“四个统一”是师德师风建设的时代要求[J/OL].人民论坛网,[2018-03-12]http://www.rmlt.com.cn/2018/0312/513449.shtml?from=singlemessage.

[23] 习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2017.

[24] 黄忠怀.20世纪中国村落研究综述[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2005(2).

[25] 佟玉权.基于GIS的中国传统村落空间分异研究[J].人文地理,2014(4).

[26] 刘大均.中国传统村落的空间分布格局研究[J].中国人口•资源与环境,2014(4).

[27] 曹迎春,张玉坤.“中国传统村落”评选及分布探析[J].建筑学报,2013(12).

[28] 张立文.中国传统文化与人类命运共同体[M].北京:中国人民大学出版社,2018.

[29] 冯骥才.传统村落的困境与出路——兼谈传统村落是另一类文化遗产[J].传统村落,2013(1).

[30] 刘馨秋,王思明.中国传统村落保护的困境与出路[J].中国农业史,2015(4).

[31] 2017年城乡建设统计年鉴[Z/OL].中华人民共和国住房和城乡建设部网站,[2019-01-24]http://www.mohurd.gov.cn/xytj/tjzljsxytjgb/jstjnj/index.html.

[32] 王小明.传统村落价值认定与整体性保护的实践和思考[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2013(2).

[33] 车震宇,保继刚.传统村落旅游开发与形态变化研究[J].规划师,2006(6).

[34] 孙久霞.传统村落:理论内涵与发展路径[J].旅游学刊,2017(1).

[35] 罗德胤.村落保护:关键在于激活人心[J].新建筑,2015(1).

[36] 孙九霞.中国旅游发展笔谈——传统村落的保护与利用(一)[J].旅游学刊,2017(1).

[37] 房静静.文化、社会与个人:传统村落保护实践的反思[J].兰州学刊,2019(3).

[38] 屠李.试论传统村落保护的理论基础[J].城市发展研究,2016(10).

[39] 佟玉权,龙花楼.贵州民族传统村落的空间分异因素[J].经济地理,2015(3).

[40] Clifford Geertz.烛幽之光:哲学问题的人类学省思[M].甘会斌,译.上海:上海人民出版社,2017.

[41] Geertz,C.文化的解释[M].韩莉,译.南京:译林出版社,1999.

[42] Maslow.A.H.马斯洛人本哲学[M].唐译,编译.长春:吉林出版集团有限责任公司,2013.

Trends and Patterns: Academic Progress in Traditional Village Studies

LIANG Zhenghai

( Wuling Ethnic Cultural Research Center of Tongren University, Tongren 554300, Guizhou, China )

This review is based on journal resources from CNKI database, to analysis the academic progress of Chinese traditional villages from 1991 to 2019. The result shows that the study of traditional villages, which is an important carrier of agricultural civilization, became a new academic growing point in the early 1990s. After many years of continuous attention, the quantity of journal article increased rapidly and the research field expanded unceasingly from 2012. The traditional village became an academic focus and entered an academic excitement period, consequently changed the academic depression state before 2011. The research field has been extended from partial attention to integrated research, and has formed a pattern with multi-disciplinary scholars and journal differential progression, supported by leading scholars, teams leading, building science and engineering, building journals. This is also affected by the direction of state policy and the sensitivity of the inquisitive academic community to social concerns. The trend of future study in traditional villages should focus on three aspects: the community of destiny of traditional villages, theoretical research on traditional villages protection, improving development and revitalization of traditional villages. These three fields are inclusive, interrelated and synergistic, which are the eternal and important themes in traditional village studies.

traditional village studies, academic trends, academic landscape, 1991-2019

C19

A

1673-9639 (2020) 03-0105-14

2020-05-11

国家社科基金西部项目“武陵民族地区非物质文化遗产保护传承与乡村振兴研究”(18XMZ039)。

梁正海(1970-),男,苗族,贵州思南人,博士,教授,硕士研究生导师,研究方向:民族文化与文化遗产保护。

(责任编辑 车越川)(责任校对 黎 帅)(英文编辑 田兴斌)