回收努力对绿色消费的溢出效应及其影响机理

徐嘉祺,佘升翔,田云章,陈 璟

(1. 陕西理工大学 行为决策研究中心,陕西 汉中 723000;2. 贵州财经大学 工商学院,贵州 贵阳 550025;3.四川师范大学 教育与心理学院,四川 成都 610068)

人类社会已经从消费不足的农业时代跨进了消费富足甚至消费过度的工业时代,对地球资源的攫取、环境的破坏也达到了史无前例的程度。在此背景下,可持续发展成为当代社会面临的重大命题。作为可持续发展的重要举措,物料回收和绿色消费成为当代社会大力提倡的行为。回收是指对完成使用价值的剩余物料进行收集、处理、再制造并且重新使用的过程[1]。绿色消费是指消费者基于保护环境的考虑,在购买、使用、处置产品时尽可能减少对环境产生消极影响的行为[2]。2019年7月,随着《上海市生活垃圾管理条例》的实施,分类回收成为了社会公众热议的话题,关于回收行为的研究也引起学界的关注。

有研究发现,当增设回收选项时,消费者对无直接消费成本产品(如办公纸和浴室纸巾)的使用量增加了;在剪刀评估实验中,相对于不提供回收选项,提供回收选项时消费者用于评估剪刀所使用的纸张要更多;在用纸实验中,与没有回收选择的情况相比,引入废纸回收站后,人均卫生间纸巾的使用量有明显增加[3]。部分学者已经注意到回收努力对其他行为具有溢出效应。比如,垃圾回收导致绿色基金支持度更低[4],鼓励家庭垃圾分类行为导致家庭电力消费更多[5],平时努力回收的人在日常生活中更有可能浪费[6]。这些研究都发现人们的回收努力产生了道德许可效应,导致了负向溢出。现有研究考察了影响绿色消费的其他前因变量,如价值感知[7]、价值观[8]、消费者意识[9]、社会压力[10]、情绪[11]、绿色信息[12],但是目前尚未见到有研究直接关注回收努力对绿色消费的影响,回收努力对绿色消费的溢出机制有待进一步验证。本研究希望考察日常生活中的回收努力对绿色消费意愿的影响,进一步揭示回收努力对绿色消费的溢出机制。

回收与绿色消费同属道德行为和亲环境行为范畴,反映了人们的整体环保素质。为了更好地了解参与回收活动的个体对绿色消费选择有何不同,本研究试图运用结构方程模型(PLS-SEM)解决两个问题:其一,人们平时参与回收活动对未来的绿色产品购买意愿会产生什么影响?其二,这种影响背后的情绪和心理机制是什么?

一、 理论基础和研究假设

连贯道德行为的研究指出,人们的行为是动态连贯的,道德行为促进后续的道德行为,称作道德强化[13-14];道德行为抑制后续的道德行为,称作道德许可[15]。在亲环境行为溢出效应的文献中,根据溢出效应作用方向不同,可划分为正向溢出效应[16-18]和负向溢出效应[19-20]两个方面,正向溢出表现为从事亲环境行为将促进其他道德行为(如绿色产品购买意愿、利他行为);负向溢出则表现为从事亲环境行为将抑制其他道德行为[21-22]。然而,现有研究具有一定局限性,缺乏从深层的角度去探索正向溢出和负向溢出的内在心理机制和调节机制。本研究将从个体情绪和认知的角度,选取自豪感和环境自我认同两个变量考察溢出效应的中介机制,并选取回收成本变量作为调节变量,探索溢出效应的边界条件。

1. 回收努力对绿色消费的溢出效应

道德行为的研究兴起以后,部分心理学者开始关注情绪在个体道德发展中的作用[23],并进一步提出了道德情绪的概念[24],即道德情绪是人对客观事物与自身道德需要之关系的反映, 个体违背道德规范时产生的情绪(如羞耻、内疚)或遵守道德规范时产生的情绪(如自豪感)都可被称为道德情绪[25-26]。已有研究表明,回收能增进参与者的正面情绪[27],因此可以认为回收努力能促进人们的自豪感。所以,本文提出下列假设:

H1回收努力对自豪感具有正向影响。

道德行为不但会产生道德情绪,同时也会作用于个体的自我认知,从事道德行为个体会形成“我是道德的人”的道德自我认知,从而对未来的行为决策产生影响[28]。比如道德强化的相关文献指出,道德强化现象源自个体的道德认同机制,过去的道德行为启动了个体的道德认同,使其自我感知到自己的行为符合某项社会道德标准,在自我评价中认为自己是有道德的人,产生了道德自我认同感[29-30]。回收行为是有益于环境的好行为,属于道德行为的范畴。个体从事回收行为,对回收的努力付出使其环境自我评价提升,个体会认为自身从事的回收行为是符合环保标准的,认为自己是爱护环境的人,从而产生了环境自我认同感。因此,本文提出下列假设:

H2回收努力对环境自我认同具有正向影响。

有文献指出,个体的愉悦情绪与积极的自我评价存在正相关[31-32]。个体从事回收努力能产生自豪感等正面情绪[27],从而促使个体形成积极的自我评价,即我的行为对环境有利,并进一步产生“我是爱护环境的人”的身份认同感。可以认为,回收使人自豪,自豪感等好情绪的产生促进了个体的环境自我认同感的形成。因此,本文提出下列假设:

H3自豪感对环境自我认同具有正向影响。

由于绿色产品生产中考虑更多的环境因素,一般比常规产品的价格更高[2],人们进行绿色消费将要付出额外的成本,因此可以认为绿色消费是有利于环境的道德行为。Gummerus等研究了网络社区中的道德消费问题,研究表明,因网络社区中的信息传播,使从事道德消费后的个体感知其社区声望的提升,因声望带来的好情绪(自豪感)使个体有了更多的道德消费行为[33]。因此,本文提出下列假设:

H4自豪感对绿色消费具有正向影响。

道德强化的相关文献指出,个体的道德认同被激发后,会强化其作为道德人的自我概念,从而促使其未来进行更多的道德行为[29],因此,当回收努力促使个体形成环境自我认同后,未来将会从事更多的环保选择,比如绿色产品购买。所以,本文提出下列假设:

H5环境自我认同对绿色消费具有正向影响。

2. 回收成本的调节作用

个体行为付诸实行时,需要支付相应的成本,回收也有成本,比如财务成本(购置回收设备)、人力成本(搬运回收物品)和精神成本(回收分类)。有研究指出,人们从事代价高昂的道德行为后,其后续行为可能表现出一致性,即道德强化效应;相反,人们从事没有任何代价的道德行为后,其后续行为更可能表现出不一致性,即道德许可效应[13]。较高的回收成本可以给个体带来更强的积极情绪[27],比如自豪感。可以认为,个体接受代价高昂的回收成本时,也具有较高的环境自我认同,而且回收成本调节了回收努力对自豪感和环境自我认同的影响作用。因此,本文提出下列假设:

H6a回收成本调节了回收努力对自豪感的影响。

H6b回收成本调节了回收努力对环境自我认同的影响。

基于以上分析,本文提出回收努力溢出机理的理论模型,其中包括自变量“回收努力”,中介变量“自豪感”和“环境自我认同”,因变量“绿色消费”以及调节变量“回收成本”(如图1)。

二、 研究设计

本研究根据前文的理论模型,采用软件SmartPLS 3.0,运用结构方程模型的相关理论,对回收努力对绿色消费的溢出效应及其中介和调节效应进行探索性分析。

1. 数据收集

本研究选取高校在校学生作为研究对象,通过现场调查和发送电子邮件等形式发放调查问卷,研究共发出问卷502份,收回问卷472份,其中有效问卷436份,问卷有效率为92.37%。被调查者中,男性有135人,女性有301人,平均年龄19.13岁;有58%受访者来自农村,42%受访者来自城市。

2. 拟合度和信效度验证

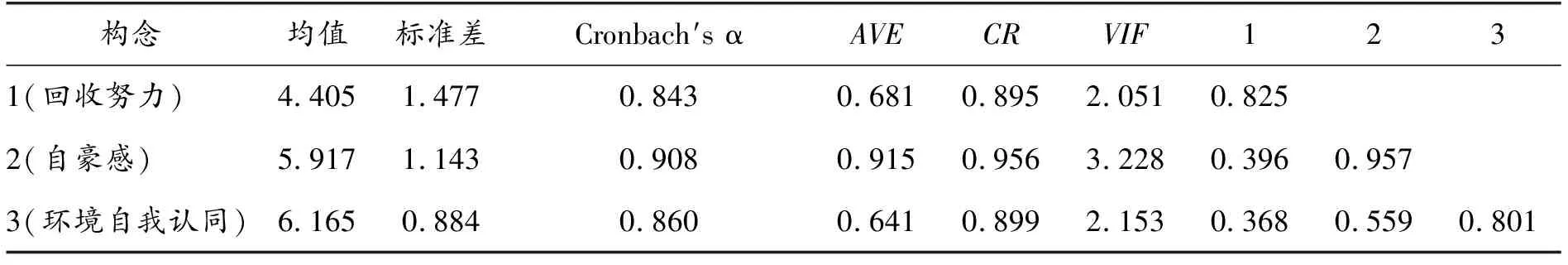

问卷由五部分组成,分别是回收努力、自豪感、环境自我认同、绿色产品购买和回收成本。其中的回收努力、自豪感、环境自我认同三个构念借鉴了成熟量表[6],相关指标的因子载荷如表1所示,可靠性分析如表2所示。表1对回收努力、环境自我认同、自豪感三个构念进行验证性因子分析(可靠性分析),主要构念的指标载荷是显著的(p<0.001),范围从0.695到0.959。表2中主要构念的Cronbach′s α值为0.6以上,使用提取的平均方差(AVE)评估收敛效度,其范围从0.641到0.915,高于推荐值0.50。根据Fornell等的检验[34],回收活动构念的AVE超过了其与其他构念相关系数的平方值,确保了构念的区分效度。复合可靠度(CR)范围为0.895至0.956,均超过0.7的基准,表明所有这些测量都是可靠的。更进一步说,所有结构的方差膨胀因子(VIF)均低于推荐值5(最大值为3.228),表明多重共线性在本研究中不构成威胁。

表1 构念与指标因子载荷

表2 描述性统计与可靠性分析

本研究用绿色产品购买意愿来反映绿色消费行为,借鉴已有研究[35-37]设计了绿色产品购买意愿的量表。因为本研究主要测量被试对绿色产品的一般性购买意愿,为避免因具体产品引入的个体偏差,故在问卷中没有指定具体的绿色产品类型。由于回收成本没有成熟量表借鉴,本研究根据需要设计了测量问项。为了保证量表的有效性,选取了30名学生对量表进行焦点小组讨论并完成初步修订,修订后的问卷又邀请多位管理专业教授对问项内容进行讨论,并进行了适当调整,从而保证量表的内容效度。

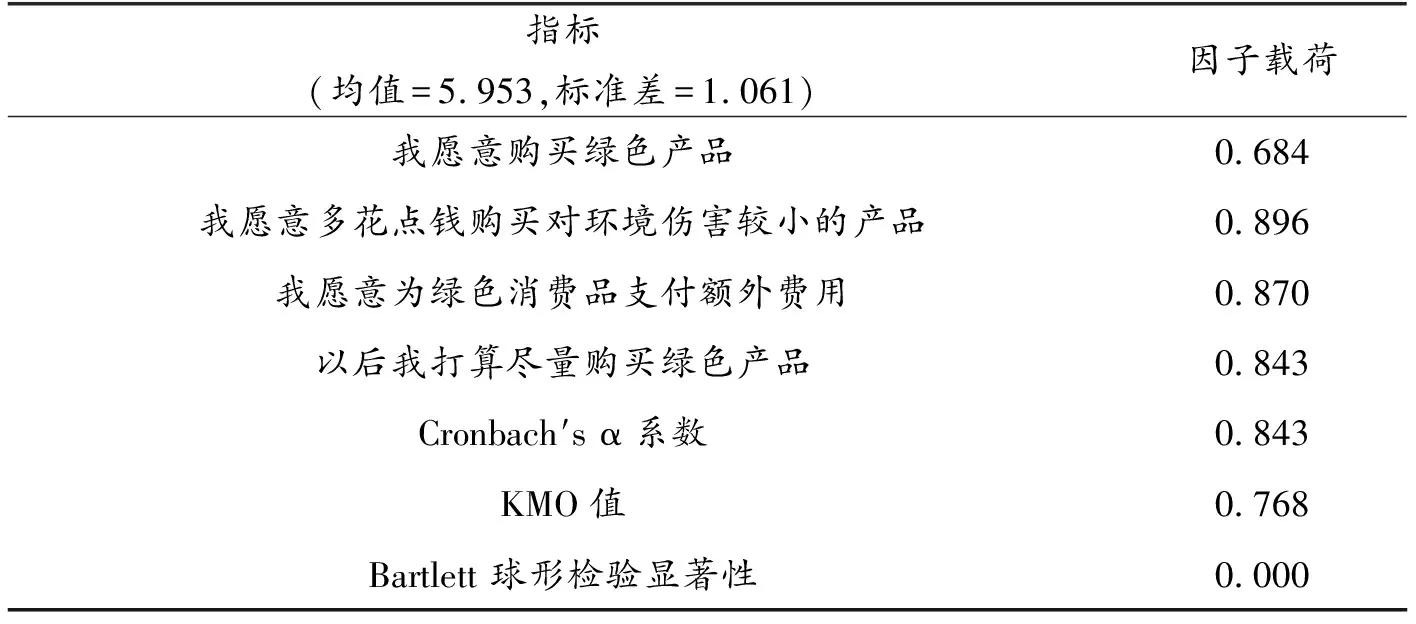

表3是对绿色产品购买意愿构念进行探索性因子分析,提取了一个公因子,解释了总方差的68.4%,各指标因子载荷在0.684到0.896之间,均大于0.4的推荐值,说明各个指标能较好地解释绿色产品购买意愿这一构念。Cronbach′s α系数为0.843,信度值远大于0.6的推荐值,表示问卷的可信度较高。KMO值为0.768,大于推荐值0.6,说明指标间的偏相关性较小。

表3 绿色产品购买意愿构念的探索性因子分析

表4是对回收成本构念进行探索性因子分析,提取了一个公因子,解释了总方差的52.466%,各指标因子载荷在0.544到0.818之间,均大于0.4的推荐值,说明各个指标能较好地解释回收成本构念。Cronbach′s α系数为0.681,信度值大于0.6的推荐值,表示问卷的可信度符合研究的要求。KMO值为0.650,大于推荐值0.6,说明指标间的偏相关性检验可以接受。

表4 回收成本构念的探索性因子分析

三、 假设检验与分析

1. 回收努力对绿色产品购买意愿的溢出效应检验

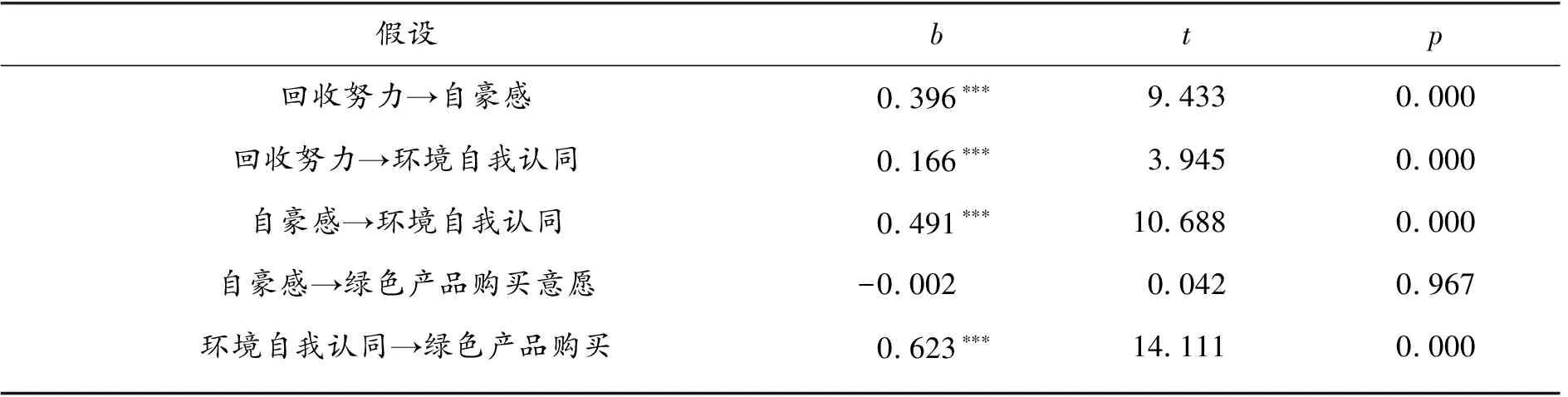

回收努力对绿色产品购买意愿的溢出效应检验结果如表5所示。在H1中,b=0.396,p=0.000<0.01,且在1%显著,说明回收努力对自豪感具有正向影响,该项假设获得验证。在H2中,b=0.166,p=0.000<0.01,且在1%显著,说明回收努力对环境自我认同具有正向影响,该项假设获得验证。在H3中,b=0.491,p=0.000<0.01,且在1%显著,说明自豪感对环境自我认同具有正向影响,该项假设获得验证。 在H4中,b=-0.002,p=0.967>0.1,说明自豪感对绿色产品购买意愿具有负向影响,从分析结果来看,该项假设未获得验证。在H5中,b=0.623,p=0.000<0.01,且在1%显著,说明环境自我认同对绿色产品购买意愿具有正向影响,该项假设获得验证。

表5 回收努力溢出效应的假设检验

注:***,**,*分别表示路径系数值在1%,5%,10%水平上显著;b表示路径系数;t表示检验值;P表示显著性水平。

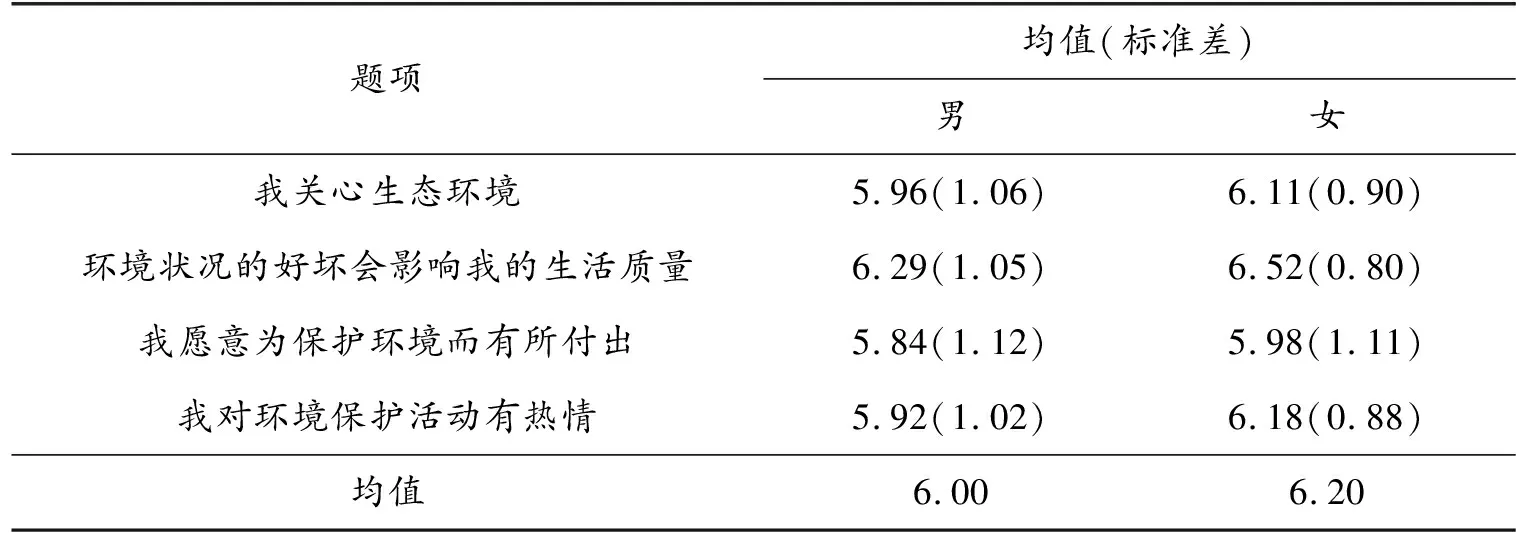

实证结果说明,在自豪感与环境自我认同的中介作用下,回收努力对绿色产品购买意愿表现出正向溢出效应,而非其他文献发现的道德许可效应[6]。可能是由于本研究的对象为在校大学生,他们普遍具有较高的环境价值观。已有研究指出,高环境价值观的个体参与环保活动后选择了更多的绿色消费,低环境价值观的个体参与环保活动后选择了更多的享乐消费[38]。本研究对样本开展了环境价值观的追踪调查,结果如表6所示。调查结果进一步验证了样本的环境价值观得分较高,其中男性得分均值达到6.00,女性得分均值达到6.20。

表6 环境价值观评价量表

2. 回收成本的调节效应检验

本研究在回收努力对自豪感与环境自我认同具有影响作用得到验证的基础上,构建回收努力与回收成本的交互作用模型,通过测量交互作用的路径系数,对回收成本的调节效应进行检验。

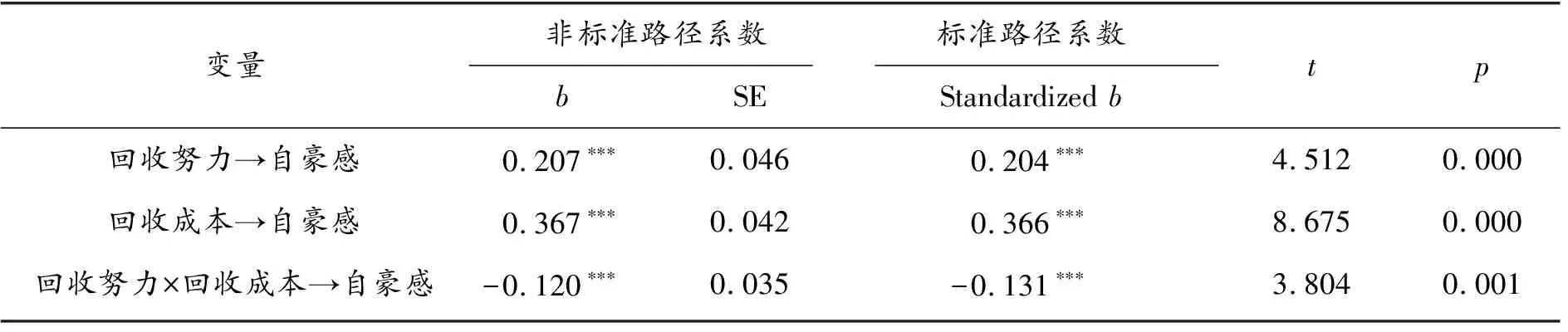

表7为回收成本对自豪感调节效应的假设检验结果。由此可知,回收成本起到了负向调节作用,其中b=-0.120,p=0.001<0.01,这一结果与H6a略有不同。在前文的分析中,我们认为具有较高回收成本的回收活动会给被试带来更大的自豪感,然而本研究的实证结果却指向了理论推导的另一面,可能的原因是:本次调查的对象是具有高环境价值观的大学生,由于长期的宣传以及相关知识的灌输,回收与绿色消费已经内化成为他们校园生活的一部分,他们生活中认为这是理所应当的事情,并不会刻意考虑行为本身可能带来的成本。而对他们进行调研时,我们的问卷唤起了他们对这些亲环境行为实施成本的思考,由于在回收中可能花费更多的体力、脑力和时间,由此升起的厌烦感阻碍了自豪感的产生。

表7 回收成本对自豪感调节效应的假设检验

注:***,**,*分别表示路径系数值在1%,5%,10%水平上显著。

表8为回收成本对环境自我认同调节效应的假设检验。由此可知,H6b未获得验证,回收成本未起到调节作用,其中b=-0.039,p=0.648>0.1。可能的原因有二:第一,大学生普遍具有较高的环境价值观,其自身已经具有较高的环境自我认同感,导致外在因素对其环境自我认同的直接刺激作用受到了限制,同时也降低了调节因素的间接作用。第二,本研究是以情景实验方式进行的问卷调查,调查对象对回收成本的敏感度较低,这也降低了回收成本的调节作用。

表8 回收成本对环境自我认同调节效应的假设检验

注:***,**,*分别表示路径系数值在1%,5%,10%水平上显著。

综合以上分析,本研究得到回收努力对绿色消费溢出效应的路径系数如图2所示,其中括号内为t检验值。

四、 结论、启示与贡献

1. 研究结论和启示

首先,回收努力对自豪感和环境自我认同具有正向影响,自豪感对环境自我认同具有正向影响,环境自我认同对绿色消费具有正向影响。这一结论勾画了回收努力对绿色消费溢出效应的演化机制,也揭示了存在于个体连贯行为过程中的情绪与心理机制。本研究运用自豪感和环境自我认同作为中介变量,发现回收努力对绿色消费的溢出机制中存在两者的中介作用,这可以作为政策制定者的有益参考。在相关回收政策制定时,要充分考虑回收对政策实施对象的情绪与认知所造成的影响作用与影响路径。同时,自豪感对环境自我认同的正向影响说明了情绪的好坏能影响个体认知的形成,这提醒了决策者在相关政策制定时应少采用容易引起对象反感的强制性政策,更多使用引导性、指示性的政策。

其次,环境自我认同对绿色产品购买意愿具有正向影响,自豪感对绿色产品购买意愿的影响作用不显著,这说明个体持续参与环保事业的意愿受情绪高低的影响较少,而更容易受到自我认知的支配。因此,回收政策的制定者应加强对个体环境意识的培养,可通过相应知识讲座、环保宣传,进一步提升政策对象的环境认知和环境价值观,以便有利于强化个体实施回收行为后的正向溢出,降低负向溢出效果。

最后,回收成本对自豪感具有负向调节作用,回收成本对环境自我认同的调节作用不显著。研究发现,具有高环境价值观的个体对于回收成本的敏感度较低,但随着被试心中成本概念的被动唤起,回收成本仍会对被试的心情造成一定影响,削弱了情绪变量的中介作用。因此,如何有效降低回收成本成为一个必须攻克的领域,较好的办法是通过技术的引进降低个体参与回收活动时的体力、脑力以及时间消耗,如加强回收箱的投放、废旧物回收技巧的讲授等。

2. 研究贡献

首先,本研究对回收努力与绿色消费之间的动态联系进行分析,探讨了回收努力的溢出机制。过去的文献大多集中于探讨回收努力的影响因素[39-42],关于回收努力溢出效应的研究较少,现阶段的零散研究并未形成系统的理论体系。本研究在连贯行为范式下探讨了回收努力对绿色消费的溢出效应,可作为回收努力和连贯道德行为研究的有益补充。

其次,本研究揭示了回收成本对回收努力溢出效应具有调节作用。这从成本的角度厘清了回收努力对绿色消费溢出机制的边界条件。不同成本的回收努力对自豪感的影响具有差异,回收成本较高时,回收努力对自豪感的影响较弱;回收成本较低时,回收努力对自豪感的影响则较强。这一结论可作为道德调节理论的有益补充。

最后,本研究实证分析了回收努力的溢出效应,为回收努力和道德行为等相关研究领域补充了中国情景的证据。关于回收努力溢出效应的实证研究大多基于国外人群的样本,基于中国人群样本的实证文献较少,本研究结论丰富了相关研究领域的内容。