环境行政案件司法审查的多维审视

——以典型案例为对象

刘长兴

(华南理工大学 法学院,广东 广州 510006)

环境治理逐渐成为环境保护领域的关注热点,理论上一般认为多元主体协同的治理模式可以吸纳各种力量从而实现有效治理[1]。广泛的参与当然是环境保护成功的关键,但至少目前仍无法否认政府在环境治理实践中的中心地位,环境行政仍是推进环境治理的核心力量,环境行政权力的规范运作关系着环境治理的成败。而行政诉讼是规范行政权力行使的关键和最终途径,对于促进依法行政和法治政府建设具有重大推动作用[2],因此对环境行政案件的司法审查很大程度上决定着环境行政的规范性。

近年来,我国政府在环境保护方面的投入日益加大,环境管理制度日趋完善,管理力度也空前加大(1)随着环境保护督查的全面开展,我国的环境执法日益严格,同时以2014年《中华人民共和国环境保护法》的修改为标志,环境管理制度趋于严厉化,按日计罚、行政拘留等制度的适用范围逐步扩大。从法律规定和执行过程两个方面看,我国近年的环境管理力度都空前加大。。但是,目前不少地方的环境质量状况还不能让人满意,环境管理过程也存在诸多争议,环境行政的规范性仍存在较大疑问。通常来说,环境行政的不规范运作引起的争议至少部分会转化为行政诉讼,并且在诉讼过程中暴露出其中的法律适用争议和行政行为规范性问题,因此,环境行政诉讼案件不失为观察环境行政权力运作的重要视角。通过环境行政诉讼案件可以窥见环境管理过程中的主要事实问题和法律争议,进而为改进环境行政管理、完善环境行政制度及行政诉讼制度提供指引。基于此,本文以环境行政诉讼典型案例为主要对象,考察环境行政案件司法审查的内容和标准等问题,对环境行政诉讼的争议类型、审查内容、审查依据等做一个框架性分析,以期发现环境行政权力运行的主要问题和规范方向。

一、 环境行政案件的特点与分析样本选择

环境管理是一个相对专业的管理领域,包括环境保护管理和资源管理两大具体领域,而按行政行为种类划分则包括了行政许可、行政处罚、行政强制等多种具体行政行为类型,因此涉及的行政案件案由比较复杂,这给环境行政诉讼的实证分析带来了困难。认识环境行政案件的多样性并选择合适的分析样本是展开分析的前提。

1. 环境行政案件的多样性

对应于环境污染和生态破坏两类环境问题,环境行政包括环境污染监管和自然资源管理两个方面。对于自然资源的管理,传统上认为是以经济管理为主,但在生态文明的总体框架下,至少其中与生态破坏直接相关的部分应当从环境保护角度进行管理,纳入环境管理的框架。我国的环境管理职权曾分散在众多的环境和自然资源相关管理部门,2018年启动的国家机构改革中,对环境管理职权进行适度统合形成的自然资源管理与生态环境监管二元结构,充分考虑环境管理的实践需要,同时具备理论上的依据,基本形成了适合现阶段我国环境管理实际需要的制度安排[3]。但具体的环境管理职权仍然分别由生态环境主管部门、自然资源主管部门、水利主管部门以及农业主管部门等承担,而且存在部门环境管理职权和经济管理职权并列等情形。环境保护相关主管部门的多元化、环境管理职权的交叉性等特征决定了环境行政案件的多样性,给发现和归纳环境行政的法律原则和规则带来了困难。

一是环境行政管理主体的多元化。随着生态环境部的组建和地方生态环境主管部门陆续挂牌,环境污染监管职责基本统一到生态环境主管部门。但是,自然资源管理职权仍然分散在自然资源主管部门、水利主管部门、农业主管部门以及海洋主管部门等,我国环境管理主体仍呈现多元化的局面,反映到环境行政诉讼中,上述部门以及各级人民政府都可能因环境行政争议而成为被告,环境行政诉讼案件的主体亦呈现多元化格局。

二是环境行政管理职权的边界不清。与环境行政管理主体多元化相对应,环境行政管理职权由人民政府和生态环境保护主管部门等分别享有,环境领域的多部门“共治”格局难免导致实践中各部门的职责边界不清,进而导致行政管理过程中争议和纠纷增多。特别是在涉及不作为违法的情形中,更容易因职责不清导致当事人投诉无门、部门间推诿塞责等问题,甚至环境行政诉讼中主管部门败诉的原因也是相关环保部门等责任不清以及对相关法律法规的认识不足[4]。

三是环境行政案件的实体争议与程序争议交织。行政诉讼案件中,程序争议占了一定比例。环境行政案件也有较多的程序争议案件,或者程序争议和实体争议交织的案件。程序违法对于当事人的权益也有重要影响,行政诉讼法对于规范行政行为程序问题发挥着不可替代的作用[5],但是相对而言,环境行政程序更多遵从一般行政程序规范,环境行政的实体争议才真正反映环境管理领域的特点。程序争议和实体争议的交织增加了甄别环境法上特殊争议的难度。

四是环境行政管理方式的多样化。除了行政许可、行政处罚、行政强制等常用的行政管理手段,环境行政管理过程中还经常运用行政协议、行政约谈、环保黑名单等管理方式。行政协议是环境管理的创新形式,随着行政诉讼法明确行政协议争议属于行政诉讼的受案范围,行政协议的司法实践已经展开,将为行政协议实体法律制度建构提供更多经验支持[6]。行政约谈作为一种新型规制工具兼具监管威慑、平等协商、行政自制的三维面相[7],环保行政约谈已经成为一种重要的环境管理工具。这些新型的行政管理方式的运用,打破了以行政行为为中心的行政法构架,反映到诉讼过程中将增加行政诉讼的复杂性。

2. 典型环境行政案件的选择

上述环境行政案件的复杂性反映在诉讼过程中,首先是环境行政案件案由的多样性。在最高人民法院确定的行政案件案由中(2)具体内容参见《最高人民法院关于规范行政案件案由的通知》(法发〔2004〕2号)。《最高人民法院关于增加部分行政案件案由的通知》(法〔2019〕261号)增加了“农业行政管理”的子案由,包括“植物新品种申请驳回复审行政纠纷”等,定性为“知识产权授权确权案件”,虽与环境保护相关但管理角度不同,暂时未作为环境保护领域案件对待。,按照行政行为种类划分的行政处罚、行政强制、行政确认、行政许可、行政批准、行政命令、行政复议、行政检查、行政撤销、行政合同、行政执行等案由都可能是环境行政诉讼的案由。按照行政管理范围划分的案由中,“环境保护行政管理(环保)”是典型的环境行政诉讼案由;“资源行政管理”中的“土地行政管理(土地)、林业行政管理(林业)、草原行政管理(草原)”是典型的自然资源管理,也属于环境行政案由;其他如“农业行政管理(农业)”中部分案件也是环境保护类案件。因此,要从特定数据库的案件中筛选出全部环境行政案件,仅依据案由来收集数据是非常困难的。

就环境行政案件的法律分析而言,典型案件具有更重要的意义。对司法实践而言,典型环境案例作为指导性案例的有效补充应在较低的效力位阶、相对局限的专业案件领域发挥着“准指导”的参考作用[8]。从理论上看,典型案例之所以能成为典型案例,往往由于其对疑难或者具有争议性的法律问题给出了相对合理的处理方案,因此具有较高的理论分析价值和指导意义。

本文以环境行政诉讼典型案例为对象来分析环境行政诉讼的主要问题,主要从环境行政案件的争议类型、审查内容和审查依据等角度进行观察和分析。运用北大法宝司法案例数据库,以案例标题包含“环境”为基本条件,在“行政”案由下按“行政管理范围”查询到人民法院发布的“典型案例”共46件,其中裁定结案1件,为环境行政公益诉讼案件;判决结案45件,包括行政作为案件35件(资源类1件、环境保护类31件、水利类3件),行政不作为案件10件(资源类1件、农业类1件、环境保护类8件)。排除其中的行政公益诉讼案件后,筛选出内容上属于环境行政争议的典型案件共27件(其中行政不作为案例1件),作为本文的主要分析对象。对此筛选范围和标准的主要考虑和基本理由如下:

第一,以标题中出现的“环境”作为检索条件,可以覆盖大部分的环境行政案例,特别是典型案例在各级人民法院发布时会冠以“环境保护”“环境资源”典型案例等名称,检索出的环境行政典型案例是全面的。一般的环境行政案件涉及环境保护主管部门之外的机关作为被告,且事由未必包括“环境”,因此在统计上可能不全面,本文不做详细分析。

第二,从检索结果看,包括了“环境保护”“资源”“水利”等行政管理范围,覆盖了环境污染管理领域和自然资源保护领域的环境行政案件,说明典型案例具有代表性,不仅包括了通常环境保护管理类的争议,还包括了自然资源管理类的争议。

第三,行政公益诉讼案件作为特殊类型案件另行分析。检索到的案例中有相当一部分属于环境行政公益诉讼案件,特别是行政不作为类型的10个典型案例中,9个属于环境行政公益诉讼案件,且都是由检察机关提起诉讼的。行政公益诉讼案件与普通行政诉讼案件有较大的区别,宜做专门的分析探讨,本文不做分析。

第四,包括指导性案例。典型案例并非一个严格的概念,学理上也存在不同的理解[9]。司法实践中,随着各级人民法院越来越多地发布各类典型案例,“典型案例”逐渐成为一个有明确指向的概念,即指司法机关正式发布的典型案例。最高人民法院发布的指导性案例在案例指导意义上有一定的法律效力,比典型案例的指导意义更强,在此分析的典型案例包括相关的指导性案例1件,该案例也曾由人民法院以“典型案例”发布。

3. 环境行政诉讼典型案例概况

按照上述筛选标准剔除重复后,在北大法宝司法案例库中共检索到27件环境行政典型案例,主要是最高人民法院在2014年和2016年集中发布的两批环境保护行政案例(共20件,其中有19件符合上述标准,1件为行政公益诉讼案件)以及最高人民法院和广东等省高级人民法院近年发布的其他典型案例中的环境行政案件(3)具体环境行政案件为:1.佛山市三英精细材料有限公司诉佛山市顺德区人民政府环保行政处罚案;2.动感酒吧诉武威市凉州区环境保护局环保行政命令案;3.海丽国际高尔夫球场有限公司诉国家海洋局环保行政处罚案;4.卢红等204人诉杭州市萧山区环境保护局环保行政许可案;5.君宁机械厂诉六安市金安区环境保护局环保行政处罚案;6.苏耀华诉广东省博罗县人民政府划定禁养区范围通告案;7.泉州弘盛石业有限公司诉晋江市环境保护局环保行政管理案;8.梦达驰汽车系统(苏州工业园区)有限公司诉苏州工业园区环境保护局环保行政处罚案;9.夏春官等4人诉东台市环境保护局环评行政许可案;10.正文花园业委会、乾阳佳园业委会诉上海市环保局不服环评报告审批决定案;11.吴轶诉江苏省环境保护厅不履行法定职责案;12.浦铁(青岛)钢材加工有限公司诉青岛市环境保护局环保行政处罚案;13.威海阿科帝斯电子有限公司诉威海市环境保护局环保行政处罚案;14.张小燕等人诉江苏省环境保护厅环评行政许可案;15.临湘市壁山新农村养猪专业合作社诉临湘市环境保护局环保行政处罚案;16.晋海家居用品(上海)有限公司诉上海市奉贤区城市管理行政执法局行政处罚案;17.上海勤辉混凝土有限公司诉上海市奉贤区人民政府责令关闭行政决定案;18.周锟、张文波诉中华人民共和国环境保护部环评批复案;19.刘德生诉胶州市环境保护局环保行政处罚案;20.海南桑德水务有限公司诉海南省儋州市生态环境保护局环保行政处罚纠纷案;21.陈德龙诉成都市成华区环境保护局环保行政处罚案;22.李兆军诉浙江省绍兴市上虞区环境保护局行政处罚案;23.孙桂花诉原浙江省环境保护厅环保行政许可案;24.上海鑫晶山建材开发有限公司诉上海市金山区环境保护局环境行政处罚案;25.资中县银山鸿展工业有限责任公司诉原内江市环境保护局环境保护行政处罚案;26.合肥某家具有限公司诉安徽省肥东县环境保护局环保行政处罚案;27.某混凝土公司诉区政府环境保护行政处罚案。下文引用案例仅表述案例编号,如“案例1”即上述“1.佛山市三英精细材料有限公司诉佛山市顺德区人民政府环保行政处罚案”,以此类推。上述案例均可在北大法宝案例数据库查询(输入案例名称)。。这应当是迄今为止人民法院发布的全部环境行政典型案件,在相对的意义上可以代表环境行政诉讼案件的全貌。

二、 环境行政诉讼的争议类型

从类型上看,环境行政典型案例覆盖了常见的环境行政诉讼类型,包括环境行政处罚、行政许可、行政命令等主要行政行为类型,环境污染管理、自然资源管理两个具体环境管理领域,以及具体行政行为、抽象行政行为等不同层次争议,具有代表意义。

1. 按行政行为类型划分:行政处罚案件居多

具体行政行为的种类或性质是划分行政案件类型的重要方法,我国行政案件案由在按照行政管理范围划分的同时,也主要按照行政行为的种类划分为行政处罚、行政许可、行政确认等。行政法学对于行政行为的概念存在不同的理解,狭义的行政行为仅指具体行政行为,即行政主体针对特定的人或者特定的事所实施的,只对特定人或特定的事产生行政法律效力的行为[10]。行政诉讼审查的主要是具体行政行为,有时简称行政行为,《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉讼法》)2014年修改后允许当事人在起诉时一并请求对规范性文件的附带审查,但仅限于“国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件”,不包括规章,因此,从基本类型来看,行政诉讼仍然是按照具体行政行为的种类划分的。

根据最高人民法院的规定,行政案件案由按照行政行为种类分为行政处罚等27个类别,环境行政案件主要涉及其中的行政处罚、行政许可、行政批准、行政命令等几类。行政处罚是环境行政案件的主要类型,在27件典型案例中占了17件,达到63%,然后依次是行政许可案件4件、行政命令案件3件、行政批准案件2件,以上几类行政作为类案件合计26件,其余1件为行政不作为案件(见表1)。

表1 按行政行为划分的环境行政案件类型

行政确认以比较特殊的方式出现在典型案例中。案例23中,原告小客车被核发黄色机动车环保检验合格标志,起诉要求撤销该标志,并对环保部制定的《机动车环保检验合格标志管理规定》进行合法性审查。法院认定被告浙江省环境保护厅核发黄色环保标志与事实不符,且未尽告知义务有违正当程序,是违法行政行为。但是在案件判决前,经重新检测已给原告小客车核发绿色标志,原违法的行政许可行为已经纠正,因此判决仅确认违法行政行为违法,成为一个形式上的行政确认判决,但实质争议仍是行政许可,应当予以撤销,本文也以行政许可案件统计。

在环境行政管理和执法实践中,行政检查、行政合同、行政规划等也是常用的管理和执法方式,但是典型案例并未出现这些类型的纠纷,其可能的原因一方面是行政检查争议大多可以转化为行政处罚争议,例如,案例12中,行政处罚的原因主要是对行政检查的阻止,是行政检查纠纷而导致的行政处罚争议;另一方面,由于行政合同和行政规划中行政裁量因素较多、实施效果的间接性等原因,其不易转化为行政争议。但是,这些领域争议较少特别是没有出现典型案例,绝不意味着其中不存在问题,更可能是隐藏的问题没有暴露,或者因为环境行政管理的规范性较低而难以形成有明确法律判断标准的争议。

行政补偿争议也以特别的形式存在于典型案例中。案例6、案例27中,所诉争议是行政命令或者行政处罚(4)责令停止违法行为或者责令关闭项目的性质在理论和实践中存在争议,有定性为行政处罚的,如案例27;有定性为行政命令的,如案例6。理论上越来越多的主张将其界定为行政命令,其行为模式和法律效果与行政处罚不同。本文中对案件类型的划分以法院发布典型案例的定性(反映在典型案例名称中)为准,对案例中没有明确是行政处罚还是行政命令的,界定为行政命令。,但是法院都在判决中明确,当事人可以另循途径请求经济补偿。这就意味着,在规划变更、饮用水源保护区划定等行为中涉及当事人权益减损的,如果行政规划等行为合法,那么当事人应当服从命令停止生产、搬离特定区域,但是可以另外请求经济补偿。

2. 按行政管理领域划分:污染管理纠纷为主

按行政管理领域不同,环境行政案件可以分为环境保护类和资源类(5)按行政管理范围划分的行政案件案由中,“2.资源行政管理”和“12.环境保护行政管理(环保)”属于环境管理领域,前者包括土地行政管理(土地)、林业行政管理(林业)、草原行政管理(草原)等具体类型,涵盖了主要的自然资源类型,另外水利行政管理和农业行政管理可能涉及环境保护,典型案例暂无此类案件。参见《最高人民法院关于规范行政案件案由的通知》(法发〔2004〕2号)。,前者主要是环境污染管理和执法过程中的争议,后者是自然资源管理过程中的争议。27件典型案例中,大部分是环境污染管理类案件,共26件,占比达到96.3%;而资源类案件仅有1件,即案例3海域使用管理争议。

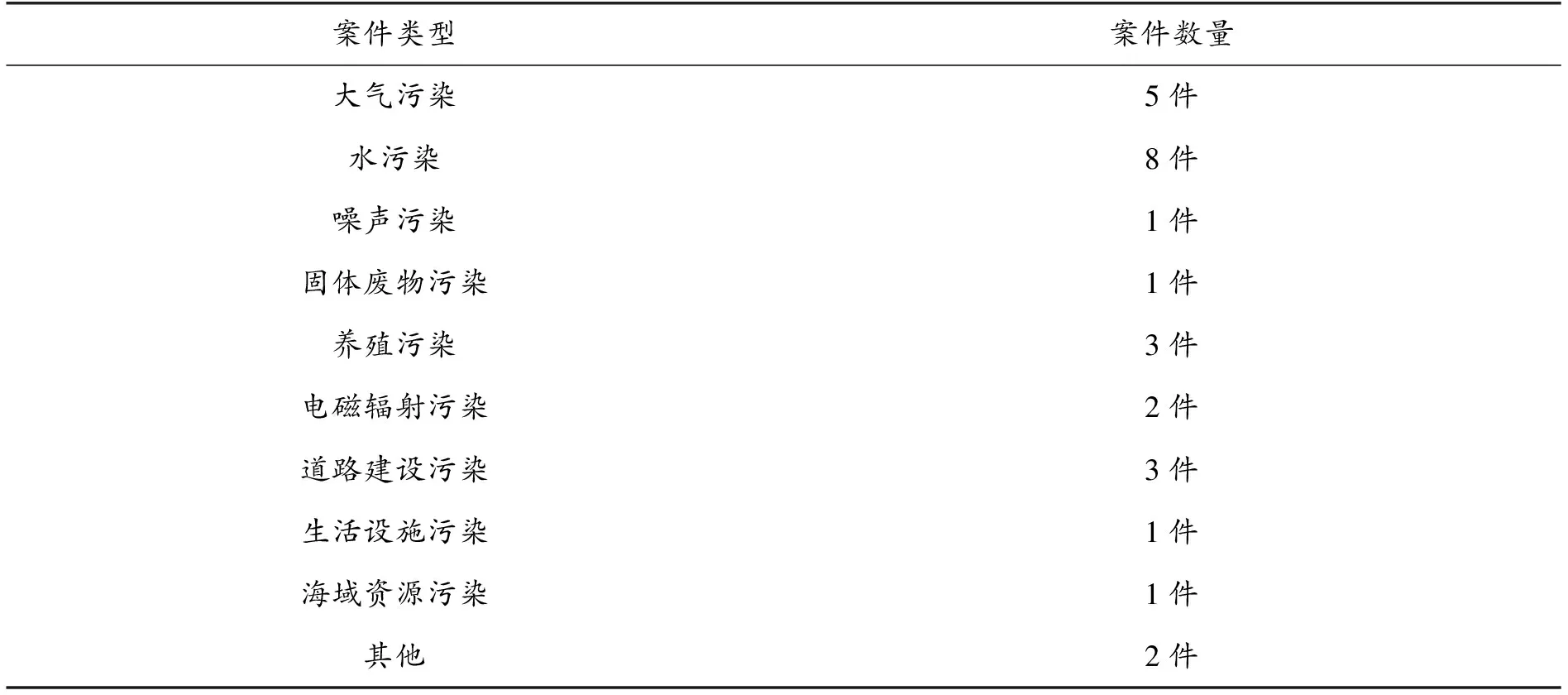

环境污染管理争议即狭义的环境保护类案件,具体又分为不同的类型。首先,工农业生产排污是环境污染管理争议的主要领域,道路建设项目、变电站建设项目等也是环境污染管理争议的重要类型。前者以排污者起诉为主,后者以受影响的居民起诉为主。26件环境污染管理争议案例中,排污主体起诉的有20件,受污染影响的自然人等主体起诉的有6件。其次,典型案例的环境污染管理争议涉及水污染、大气污染、噪声污染、电磁辐射污染等不同类型,有些案件同时涉及不同污染类型。工业生产、农业生产、道路建设、变电站建设等都可能引发环境管理争议。案例9是在生活区建设洗浴服务项目,可能产生噪声、大气污染等问题,暂归为生活设施建设导致的争议。案例13是环境影响评价未获得批准而投产,案例19是经营冷藏项目未经环保审批,主要是程序性问题,典型案例中未明确具体污染的类型,暂列为其他类环境行政案件(见表2)。

表2 环境行政案件的具体类型

资源管理中的争议未形成典型案例,可能与资源权属争议的解决方式有关,即资源权属争议虽经政府行政裁决,但仍以权属争议当事人之间的民事纠纷形式出现。而对资源利益影响较大的规划等行政行为,其可诉性并不高,当事人可能基于胜诉可能等考虑,未形成行政诉讼案件,具体的原因需要对更多样本进行分析。

3. 按其他标准划分:环境行政案件的多重特征

从不同角度观察环境行政案件,可以发现其不同方面的特征,为进一步分析和认识环境行政以及环境行政诉讼的特征提供线索。

第一,多数环境行政案件是二审结案。在27件典型案例中,二审结案的有19件,占比70.4%,一定程度上说明当事人的服判比例不高,而且其中多数是原告上诉,部分案件起诉之前还经过了行政复议程序,一个案件经历多次处理,反映了争议的尖锐性。在所有19件上诉的案件中,没有二审改判。

第二,多数环境行政案件是被告胜诉。在27件典型案例中,原告胜诉案例仅6件,占比22.2%,明显低于被告胜诉的比例,其中案例4、案例9是因为行政程序严重违法,案例11是因为被告未履行法定职责,案例20主要是因为作为处罚依据的《监测报告》的取样程序违法,案例23是被告合法机动车黄色环保标志错误,案例26是因为行政处罚不当。从这几件被告行政机关败诉原因看,行政程序问题和实体问题都是导致被告败诉的重要原因。而在原告胜诉案件中,4件是一审结案,上诉比例仅为33.3%,可见被告行政机关对于法院判决的服从度较高。作为对比,在原告败诉的21个案件中,仅有4件一审结案,上诉比例为81.0%,可见行政相对人在败诉后服判比例不高。

第三,多数环境行政案件的原告为法人等组织。在27件典型案例中,自然人起诉的有9件,另有1件是业委会代表业主起诉,实质上是代表自然人利益,合计占比37.0%,其中4件是因为自身生产经营活动不服环境行政管理,1件是因为机动车环保标志核发争议,另外5件是因为其他主体的排污等行为损害了自然人的利益。法人等组织(不含上述业委会)提起的环境行政诉讼17件,均为自身生产经营过程中产生污染等问题且不服行政管理机关的行政处罚等而起诉。

第四,附带请求对规范性文件进行审查的案件较少。在27件典型案例中,仅有2件附带请求对规范性文件进行审查,占比7.4%。案例22中,原告畜禽养殖活动被责令停止,起诉请求法院撤销被告作出的行政处罚决定,一并审查绍兴市上虞区人民政府办公室制定的《上虞区畜禽养殖禁养区、限养区划分方案的通知》的合法性。案例23中,原告小客车被核发黄色机动车环保检验合格标志,起诉要求撤销该标志,并对环保部制定的《机动车环保检验合格标志管理规定》进行合法性审查。实践中,大量的行政争议是由于规范性文件的合法性或者合理性引起的,但是,反映到诉讼中附带请求对规范性文件进行审查的案件较少,其原因值得进一步探究。

第五,指导案例较少。在27件案例中,仅有1件被选为最高人民法院指导案例,即案例24。该案中,原告堆放污泥产生臭气浓度超标,被告依据监测报告认定超标,并依据《中华人民共和国大气污染防治法》(以下简称《大气污染防治法》)决定罚款25万元,并责令改正,而原告主张应当适用《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(以下简称《固体废物污染环境防治法》)进行处罚。该案核心争议焦点在于被告适用《大气污染防治法》对原告涉案行为进行处罚是否正确。法院认为,该案并无证据可证实臭气是否来源于任何工业固体废物,且被告接到群众有关原告排放臭气的投诉后进行执法检查,检查、监测对象是原告排放大气污染物的情况,适用对象方面与《大气污染防治法》更为匹配;《监测报告》显示臭气浓度超过大气污染物排放标准,行为后果方面适用《大气污染防治法》第九十九条第二项规定更为准确,故被诉行政处罚决定适用法律并无不当。该案的法律适用争议确实需要法院表明如何选择适用法律,具有重要的指导意义。环境行政案件被选入指导案例的比较少,原因不在于行政争议少或者不够复杂,而是其中的法理需要更明确的阐释。

三、 环境行政诉讼的审查内容

行政诉讼是对行政行为进行监督的最终法律途径,司法审查在行政法律体系中占有重要位置。环境行政诉讼中,法院对案件的审查也主要从合法性和合理性两个方面展开,其中都涉及程序问题和实体问题的审查,但是程序问题在实践中多数有明确的法律标准,其审查以合法性审查为主,程序合理性在典型案例中并没有成为审查的重点内容。相反,对于环境行政案件的实体处理多数涉及行政自由裁量权的行使,合理性审查是重点。本文从合法性和合理性两个方面来分析典型案例中的审查内容,其中合法性部分包括程序和实体两个方面,而合理性部分仅分析典型案例中出现的实体方面;另外,对环境行政诉讼中多重法律关系的审查问题作简单分析。

1. 合法性审查的重点关注

行政诉讼的合法性审查原则正面临新的挑战和要求,但形式合法性审查仍具有重要意义,是实质合法审查的基础[11],本文首先考察合法性审查在环境行政案件审查中的具体情况。程序和实体均合法是行政行为合法的基本要求,在此意义上,环境行政案件都涉及实体和程序两个方面的合法性审查,但是实际产生的争议可能是实体方面、程序方面或者两方面兼有,从最终判决结果看,判决的理由也可能仅是或者主要是程序合法或者实体合法问题。在此从典型案例判决的主要说理过程来观察环境行政案件的合法性审查内容。

一是程序合法性审查。在27件典型案例中,争议焦点为程序问题的有7件,占案例总数的25.9%,其中案例1、案例2、案例20主要是环境监测或者噪声检测程序问题,案例4、案例9、案例10、案例18主要是环评公示和公众参与问题,表明这两类程序合法性问题是环境行政管理和执法过程中常见的争议。这些案例中原告胜诉3件,可见在程序合法性争议案件中,原告胜诉的比例(42.9%)明显高于整体上原告的胜诉比例(22.2%)。当然,这些案件中,争议焦点可能不仅限于程序问题,部分案件的最终判决是综合考虑实体和程序合法性后作出的,也有部分案件是直接根据程序合法性作出判决的,例如案例9、案例18、案例20。

二是实体合法性审查。实体问题是环境行政案件争议的重点,从典型案例的争议来看,实体问题争议多涉及合法性和合理性两个方面,而且往往是经过两个方面的综合考量来作出判决。在27件典型案例中,24件主要涉及对实体合法性的审查,其中争议焦点明确包括实体合法性问题的案件分为以下几类:①行政管理职权争议,即对被告的环境管理职权提出疑问,例如案例3中对被告的海域使用管辖权的争议,案例8、案例12对行政检查的行使方式的争议,案例11关于高速公路噪声的管理和监督职责的争议;②法律适用范围争议,典型案例24涉及固体废物产生臭气污染,主要争议是适用《大气污染防治法》还是《固体废物污染环境防治法》;③一般实体法律适用争议,即实体法律规则的适用是否准确等问题,如案例26涉及原告已经按照要求完成相关整治工作是否还能给予罚款处罚的问题,案例16涉及原告将垃圾交由无资质主体处理是否仍按照违法倾倒垃圾处罚的问题等。

2. 合理性审查的裁量情形

作为行政法基本原则的行政合理性原则是实质法治主义规范行政行为的新形式,失当行政行为也是违法行为,只是与形式的违法行为相比有所不同[12],行政诉讼法对“明显不当”行政行为的规定,体现了实质合法的观念[13]。环境行政案件对行政行为合理性的审查也是在合法性基础上进一步的实质性审查。因为环境行政程序规定往往比较明确,而属于行政机关自由裁量范围的程序问题对于最终的行政行为通常没有决定性作用,所以程序争议较少反映为合理性争议,典型案例中也没有以程序合理为争议焦点的案件。而实体争议的合理性在部分案件中是争议焦点,甚至决定着最终的判决结果。

行政裁量是行政机关运作的基本内容与特点,实践中行政裁量大量存在[14]。环境行政案件的合理性审查即针对行政自由裁量可能出现的偏差,在此意义上多数案件都存在合理性审查的成分,但在27件典型案例中,以行政合理性为争议焦点的案件主要包括以下几类:一是对行政罚款数额的合理性审查。案例19中,法院对罚款数额进行合理性审查,根据相关细则对违法行为“一般”与“较重”阶次的划分标准进行分析,考虑到冷库生产面积、配套环保设施未建成等因素,应属于“较重”阶次,但冷库正处于停产状态,符合“一般”阶次,综合考虑被告确定的罚款数额是合理的,因此判决驳回诉讼请求。二是对事项认定的合理性审查。案例13中,原告搬迁后,未重新进行环境影响评价擅自投产,争议焦点在于搬迁项目是否属于新项目、能否沿用搬迁前的环评等审批文件。法院认为搬迁后项目发生重大变化,应重新环评,判决维持行政处罚决定。三是对行政许可条件的合理性审查。案例14中,原告认为某供电公司建设110千伏变电站等工程不符合环评许可条件,被告批复同意环评报告违法,请求撤销同意批复。法院认为该项目轻度环境影响有限且可控,符合环评许可条件,判决驳回诉讼请求。

3. 多重法律关系的并案审查

环境纠纷中有相当一部分既涉及私人之间的民事纠纷,又有政府管理介入的因素,在诉讼中可能存在民行交叉的问题。27件典型案例中有5件是因政府批准排污等行为而由受污染影响的主体提起的诉讼,而不是政府管理的直接对象提起的,反映了环境法律关系的复杂性。因此,在环境行政案件中除审查行政行为合法性和合理性之外,是否需要考虑其他法律关系值得研究。从典型案例来看,没有在审查行政法律关系之外又明确审查民事法律关系的案例,但存在几种比较特殊的多重法律关系一并审查的情形。

一是对规范性文件的一并审查。对行政行为所依据的规范性文件进行一并审查是2014年修订的《中华人民共和国行政诉讼法》的新增规定,案例22、案例23是运用该规定的典型案例,前者在审查行政处罚行为的同时审查了区人民政府办公室制定的《上虞区畜禽养殖禁养区、限养区划分方案的通知》的合法性;后者在审查行政许可合法性的同时审查了环保部制定的《机动车环保检验合格标志管理规定》的合法性。实践中,形式上未对规范性文件的合法性提出审查请求的案件,在作出判决时事实上也必须审查行政行为所依据的抽象行政行为的合法性,例如案例17,被诉责令关闭的决定是否合法,与所依据的饮用水源二级保护区的划定行为的合法性有直接关系。

二是对于行政补偿关系的一并审查。案例6和案例27中,法院在审查被诉行政行为的同时,审查了因被诉行政行为导致的相对人的损失的补偿问题。虽然因为原告未提出明确的补偿请求,不能径行判决行政补偿,但两个案例中,法院在判决中维持被诉行政行为的同时,都明确原告可以另外请求行政补偿,事实上审查了行政补偿法律关系。

三是对信息公开事项的一并审查。案例14中,法院在判决维持环评许可的同时,承认建设项目对原告有轻度影响,并且在判决中明确项目建设方供电公司应将电磁辐射的检测显示屏置于更加醒目位置,实时公布检测结果。这一判项以信息公开的形式在实质上介入了供电公司与原告之间的关系,具有对民事关系中的告知义务进行审查和规范的意味。

四、 环境行政诉讼的审查依据

对环境行政行为的审查标准从根本上讲仍要回到法律,并且是以法律明文规定为基础。在此以典型案例中明确引用作为重要依据并对判决结果有决定性影响的法律文件为对象,分析环境行政案件司法审查的依据。需要说明的是,当事人对自己的诉求和主张往往会提出各种法律依据,法院分析认定案情也会涉及相关法律依据,因此判决书中提及的法律依据可能会比较多,而有些案件当事人对于基本法律规定及其适用没有太大争议,仅是对具体事实例如现场检查的方式有争议,因此未直接引用法律条文。综合考虑这些情况,本文对典型案例司法审查法律依据的分析以重要而直接的法律依据为主,即与案件争议焦点直接有关、决定案件判决结果的法律依据,反映在法院判决中是重点引用以分析和处理焦点问题的法律规范,非争议焦点问题所适用的法律规范、诉讼程序法律规范当然也是案件判决的依据,但是因争议不大、对判决结果的影响小,不纳入本文分析。下面按照这一筛选标准,对27件典型案例的审查依据概况和主要类型进行分析。

1. 审查依据的多样性特征

尽管每个案件的争议都可能涉及多个法律规范,但是针对争议焦点、对于案件处理结果具有决定意义的法律文件却不多,在27件典型案例中,多数案例仅主要依据一至两个法律文件,最多涉及四个法律文件,其中:主要依据一个法律文件的有12件,占44.4%;主要依据两个法律文件的有9件,占33.3%;主要依据三个法律文件的有5件,占18.5%;主要依据四个法律文件的有1件,占3.7%。

作为环境行政案件审查依据的主要是法律,还包括行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章、一般规范性文件和标准,在27件典型案例作为主要依据的共49部法律文件(不同案件引用同一法律文件的重复计算)中,全国人大制定的法律有22部,占44.9%;其他主要依据有行政法规3部、地方性法规4部、部门规章6部、地方政府规章3部、一般规范性文件5部、标准6部。

在27件典型案例中,有6件没有明确将法律或者行政法规作为判决的主要依据,而是根据地方性法规、规章甚至主要依据标准来处理焦点争议,从而得出判决结论。这说明就环境行政管理的实际运行而言,很多事务是在法律框架之下依据具体的操作细则或者技术细则来处理的,反映了环境管理事务的技术性和复杂性。

2. 各类审查依据的适用情况

作为环境行政案件主要审查依据的各类法律文件在案件处理过程中发挥作用的方式是不同的,在此具体分析法律和行政法规、地方性法规和规章、其他规范性文件等在环境行政案件司法审查中的地位和作用。

第一,法律和行政法规在环境行政案件审查中发挥基础性作用。在27件典型案例中,21件将法律或者行政法规作为案件审查的主要依据,其中:10件的主要依据仅有法律,没有再引用规章等其他法律文件,占总案例数的37.0%,这些案件的判决,基于对法律规定的直接解释和适用,无须其他层次法律规范的细化和支持;另外11件案例在引用法律或者行政法规的同时,也将地方性法规或者规章、标准等作为案件处理的直接依据,体现了不同层次法律规范的协调配合过程;即使未将法律或者行政法规作为审查主要依据的另外6个案例,仍是在法律规定的制度框架内处理,只不过争议的焦点不在于法律规则的具体适用,因此未重点引用。

第二,地方性法规和规章是环境行政案件审查的重要依据。在27件典型案例中,地方性法规、部门规章、地方政府规章共被引用13次作为审查的主要依据,其中5件案例引用的最高层次法律文件为地方性法规或者规章,占总案例数的18.5%。案例4的审查依据主要是《浙江省建设项目环境保护管理办法》(地方政府规章),案例10的主要审查依据是《环境影响评价公众参与暂行办法》(部门规章),案例16的主要审查依据是《上海市市容环境卫生管理条例》(地方性法规),案例20的主要审查依据是《环境行政处罚办法》(部门规章),说明法规和规章在环境行政案例处理中发挥着重要作用。

第三,标准和一般规范性文件是环境行政裁量合理性判断的基本依据。相对于规章以上层级的法律文件,一般的规范性文件和标准(6)本文中的标准是指环境标准等技术标准。对于标准的法律性质存在不同观点,不少学者认为技术标准是行政规范性文件,本文采此说,将标准与一般的行政规范性文件并列。参见:包建华,陈宝贵.技术标准在司法裁判中的适用方式[J].法律适用,2019(13):121-128.的规定更为具体,在行政合理性判断中可以发挥重要作用。在27件典型案例中,8件案件将标准或者一般规范性文件作为审查的主要依据,占总案例数的29.6%,其中多数案件同时有更高层级的法律文件作为主要审查依据,仅1件将标准作为审查的最重要依据,未直接引用其他层级的法律法规,即案例18中,法院主要依据《城市环境振动标准》和《环境影响评价技术导则》判定案涉建设项目的环评意见并无不当,作出驳回原告诉讼请求的判决。以上可以看出,标准和一般规范性文件在环境行政管理过程中发挥着重要作用。

五、 结语:环境行政运行问题与改进方向

从典型案例中可以看出环境行政诉讼的大致情况,同时也因为样本量的限制,上述分析难免存在遗漏和偏差,但仍希望能够作为进一步展开环境行政诉讼研究、深入认识环境行政的起点。基于这一考虑,在上述从不同角度观察典型案例的司法审查并得出的初步结论的基础上,可以对环境行政诉讼的发展方向进行展望,并对相关的环境行政管理问题进行关联分析。

第一,以行政处罚争议案件为主反映了环境行政管理的事后管理特征。环境问题的应对需要环境法上的全过程控制机制[15],但是目前的环境管理仍然严重依赖事后的查处和惩戒,反映在环境行政诉讼中就是环境行政处罚争议案件的比重较高。典型案例中关于行政许可、行政批准和行政命令的争议也占一定比例,说明事中和事前管理正在逐步得到重视。在完善环境事务事前、事中管理法律制度的基础上,司法机关在相关案例中要加大对环境行政行为的审查力度,依法支持原告的诉讼请求,保证环境行政规划等行为的合法性和合理性。

第二,对规范性文件审查的案件较少掩盖了环境管理中的实质矛盾。虽然行政诉讼法上已经确立了对规范性文件的审查制度,但是环境行政案件中对规范性文件展开审查的比例仍然偏低。实践中,大量的环境行政管理活动是依赖规范性文件展开的,对规范性文件合法性监督的不足使大量环境管理矛盾堆积在行政管理领域,不利于环境管理过程的规范和改进。应当从被诉请对象的可审查性、与争讼行政决定的关联性和行政规范性文件的合法性三个方面丰富规范性文件附带审查制度的内涵[16],逐步完善环境行政规范性文件审查制度,强化对环境行政规范性文件的审查力度,促进环境行政规范性文件质量的提升。

第三,行政不作为案件偏少不利于环境行政管理的改进。当前的环境质量问题在很大程度上可以归因于环境管理的不作为,环保督察可以在纠正环境行政不作为上发挥重要作用,但从长期来看,应当将环境行政不作为普遍纳入司法审查范围,以督促环境行政机关履职并合理界定行政权和司法权的边界。但是典型案例中不作为案件仅1件,说明对环境行政不作为的司法监督力度仍然不够,虽然有环境行政公益诉讼制度可以在一定程度上解决这一问题,但不能因此忽视利害关系人对环境行政不作为的监督。完善环境行政不作为案件的司法审查规则,加强对环境行政不作为的监督,有利于改进环境行政管理。

第四,法律解释仍是解决环境行政争议的基本途径。多数典型案例仍然是通过对法律和行政法规的具体解释来处理的,其中可能依据规章和标准等作出更具体的判断,但是不能否认法律解释在环境行政案例裁决中的基础性地位。事实上,法律的存在和发展离不开法律解释,环境法律的执行也不能仅依靠配套规章、规范性文件等的制定,执法和司法过程中对法律规定的解释也应当具有规范约束力。因此,在修改完善环境法律制度的同时,注重对法律的执法解释和司法解释,将有助于环境行政管理的改进和环境行政争议的解决。

第五,标准和规范性文件应当在环境管理过程中发挥更大作用。在典型案例的处理过程中,标准和规范性文件经常被作为直接的审查依据,说明环境管理过程对标准和规范性文件的依赖性,这是环境问题的技术性和复杂性决定的。要进一步重视规范性文件和环境标准在环境管理中的作用,配合法律解释形成相对严密的环境法律规范体系,完善环境管理制度也需要更多依赖标准的完善以及规范性文件对法律规则的细化。对环境行政案件的审查过程中,标准和规范性文件可以作为合理性审查的重要依据。同时,对规范性文件包括标准的司法审查也要加强,以便更好地发挥其作用。

生态文明建设需要更加完善的环境法律制度,环境行政管理制度无疑是其中最为重要的一环,通过观察环境行政诉讼的典型案件和运作过程,不仅可以发现诉讼过程中的问题和未来方向,更是反映环境行政管理制度之特点与不足、发现环境行政管理改进之道的重要途径。