在持续稳定增长中减贫:我国的减贫历程与经验启示

陈济冬 曹玉瑾 张也驰

摘 要:改革开放以来,我国在持续稳定的经济增长中成功实现了减贫,取得了举世瞩目的成就。建立和完善符合我国国情的社会主义市场经济体制以及政府的恰当作为,是推进减贫工作的重要基础。赋权还权和惠农政策为减贫提供了制度支持,财政能力为减贫提供了基本支撑,产业发展和结构转型为减贫注入了活力源泉,提升人力资本有助于增强脱贫能力和内在脱贫动力,社保体系则是减贫的有力保障。在消除了绝对贫困之后,相对贫困的问题以及如何避免返贫将成为新的政策焦点。创新经济发展模式、推动持续稳定增长,依然是解决贫困和相对贫困问题的关键措施,与此同时,还需要进一步提升政府治理能力和水平,不断完善和改革收入分配体制。

关键词:减贫;经济增长;精准脱贫

中图分类号:F323.5 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)06-0114-11

减少贫困是发展经济学的一个重要研究课题,也是大部分发展中国家在经济增长和发展过程中的重要任务。经济增长是发展中国家解决贫困问题的必要而非充分条件,现代市场经济制度并不必然能解决经济增长过程中的收入分配问题和贫困问题。如何在持续稳定增长中有效减贫,是发展中国家面临的重要挑战。20世纪80年代,“华盛顿共识”将“滴漏式增长”作为减贫的重要理论基础之一,该理论认为,贫困会因为经济的增长而自動减少,因而应当优先关注经济增长,通过滴漏效应使贫困人口受益,而无需过多从政策层面直接给予贫困人口特殊的照顾[1]。然而,发达国家和发展中国家的经济社会发展历程并没有完全支持滴漏式增长理论的逻辑和预测,很多国家的收入差距在高速经济增长中不断变大,而贫困问题一直没有解决。事实证明,在缺少政府必要干预的情况下,经济增长并不必然带来贫困人口福祉的提升。一方面,经济增长意味着人均收入提高从而使贫困减少,另一方面,经济增长也可能伴随着收入差距加大,贫困人群范围增加,贫困的程度也可能随之加剧。但是,也有研究认为,政府对经济的干预可能会带来个体激励的扭曲和效率的损失,减少市场经济中的个体投资,从而减少甚至阻碍经济增长[2-3]。

改革开放以来,我国经济保持持续稳定高速增长,在减贫方面也取得了举世瞩目的成就。1979—2018年,我国GDP平均每年增长9%以上。2019年,我国GDP总量达到99.08万亿元,人均GDP达到70 892元。农村贫困人口规模大幅度下降,从1978年的7.7亿人下降到2019年的0.055亿人。世界银行对中国的贫困状况进行了多次评估,按照每人每天1.9美元支出的国际贫困线,1981—2013年中国的贫困人口由8.8亿人下降到2520万人。根据国家统计局数据,1978—2018年我国农村贫困人口减少了7.5亿人,农村贫困发生率下降95.8%。图1呈现了我国人均国内生产总值和贫困率的变化趋势,按照1978年(100元)、2008年(1196元)和2010年(2300元)三种衡量贫困人口收入的标准计算我国的贫困发生率,人均国内生产总值则以1978为基准(100),按不变价格计算,可以发现,无论用哪种标准来衡量,我国都在保持经济增长的情况下实现了贫困率的持续下降。从图2可以看出,中国对世界减贫作出了不可忽视的贡献。中国的贫困发生率已远远低于世界的贫困发生率,2015年中国对全球减贫的贡献率超过了70%。由此可见,对于减贫的理解不能脱离发展和改革的大背景,贫困的问题需要在持续稳定增长中用发展和改革的办法解决。

一、改革开放以来我国的减贫历程

这里从持续稳定增长的角度对我国的减贫历程进行系统性梳理,通过对不同历史阶段的回顾,从减贫实践中总结出相关经验。这不仅可以为我国下一阶段的相对贫困治理提供参考,而且能为发展经济学的理论创新提供丰富素材。

(一)1978—1992年:以经济改革促进增长、减少贫困

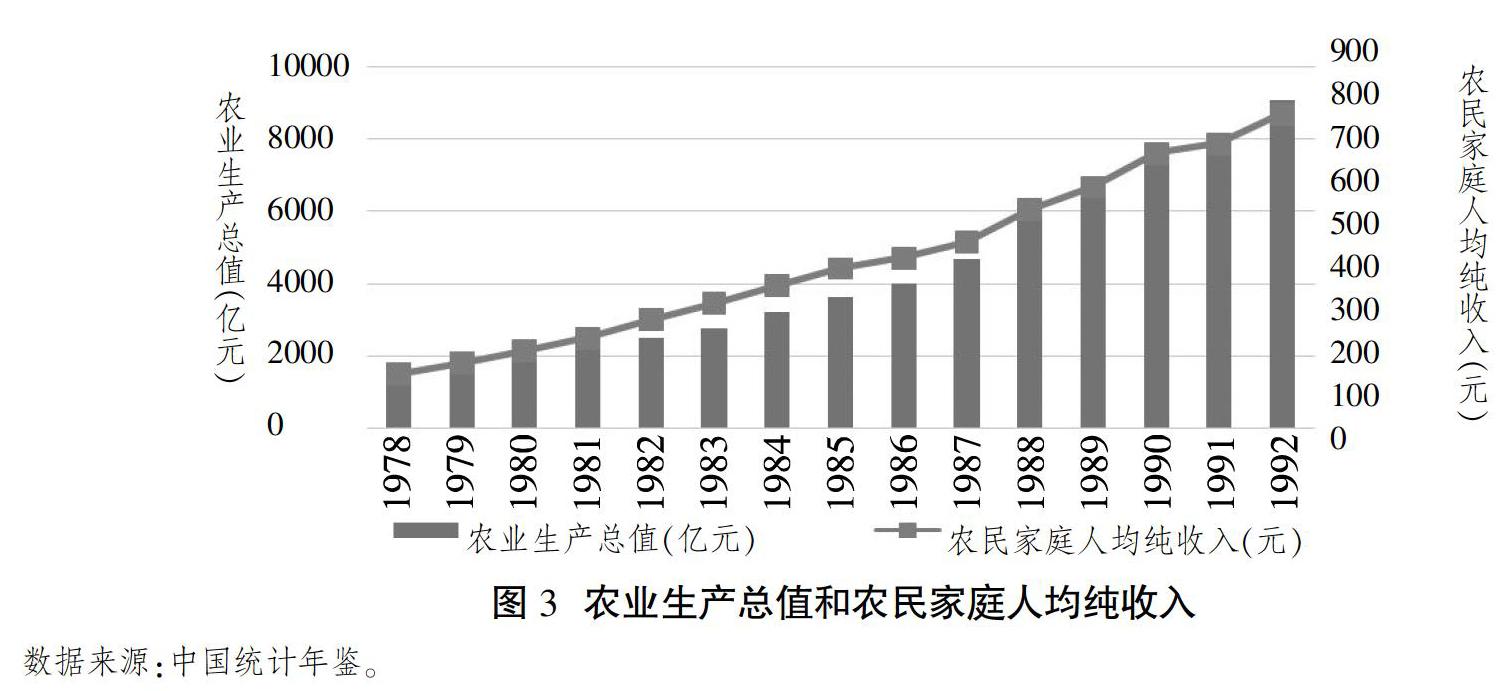

面对1978年农民普遍贫困的状态,我国用改革的方法促进经济增长,解决贫困问题。这一时期,家庭联产承包责任制赋予了农民更多生产经营自主权。以产权制度创新为主的农村经济体制改革优化了激励机制,调动了生产积极性,从而有效促进了农村地区经济的快速发展和贫困人口的增收。农产品价格的提高和农业交易条件的改善,也为农民收入快速增长提供了政策保障。在国家相关政策的大力支持下,农业生产总值逐年提高。国家统计局数据显示,1978年我国农林牧渔业总产值为1397亿元,到1992年突破9000亿元。经济体制改革激发了市场活力,促进了农民增收。这一阶段农村居民家庭人均纯收入由1978年的133.6元上升到1992年的784.0元(见图3)。

为促进经济持续增长和贫困人口进一步增收,国家放宽了对农村劳动力流动和职业选择的限制,准许务工、经商的农民自理口粮到集镇落户;取消了对农村发展非农产业和农民从事个体经营的限制,促进了乡镇企业的发展;扩大了企业经营自主权的改革,改善了企业利润分配制度,提升了企业的活力[4-5]。这一系列举措为农民提供了大量就业机会,丰富了农民的收入来源,为进一步推动减贫工作打下了坚实基础。

由于各地资源禀赋和发展状况的差异,经济体制改革带动的减贫成效在不同地区呈现差异性。从1986年开始,我国开始在全国实施有组织、有规划、大规模的减贫,尝试在机构、目标、运作方式等方面推行制度化改革:建立了从中央一级到县一级的扶贫开发专门机构;同时将扶贫开发的目标标准化,第一次确定了国定贫困县的标准,划定了331个国家级贫困县;推出了扶贫新机制,让有能力有资源的机关、事业单位和社会团体定点帮助国家级贫困县[6]。经济体制改革带来了经济的飞跃式发展,使贫困人口大幅减少,按照1978年的贫困标准,农村的贫困发生率由1986年的15.5%下降到1992年的8.8%①。减贫工作也随着经济增长模式的转型呈现区域化发展特征,减贫工作的指导方针由救济式扶贫转变为开发式扶贫[7]。

(二)1993—2000年:提升国家经济治理能力,在增长和改革中减贫

在市场经济体制改革不断深化的同时,我国也通过一系列的制度改革增强国家经济治理能力,为持续的经济增长和减贫打下了基础。为了提升国家财政能力和宏观调控的能力,进一步理顺中央和地方的财政关系,我国于1994年推出了分税制改革。分税制改革一方面将税收种类规范化,另一方面确立了中央和地方政府的事权支出范围以及税收种类的归属范围,增加了中央政府的税收比重,使之有能力通过财政转移支付调节区域间的发展不平衡,同时运用积极的财政政策刺激经济增长,对贫困的地区和人口进行扶持。

这一阶段贫困人口集中分布于生态环境脆弱地区,呈现地区性贫困的特点。同时,伴随着经济增长出现了发展不平衡的问题,收入差距逐渐扩大,经济发展和转型给减贫工作带来了新的挑战和机遇[7-8]。为了应对新挑战,我国正式提出了开发式减贫的理念[9],坚持将解决贫困人口温饱问题与贫困地区全面发展开发相结合,同时也调动社会主体积极参与,作为对政府行为的补充。

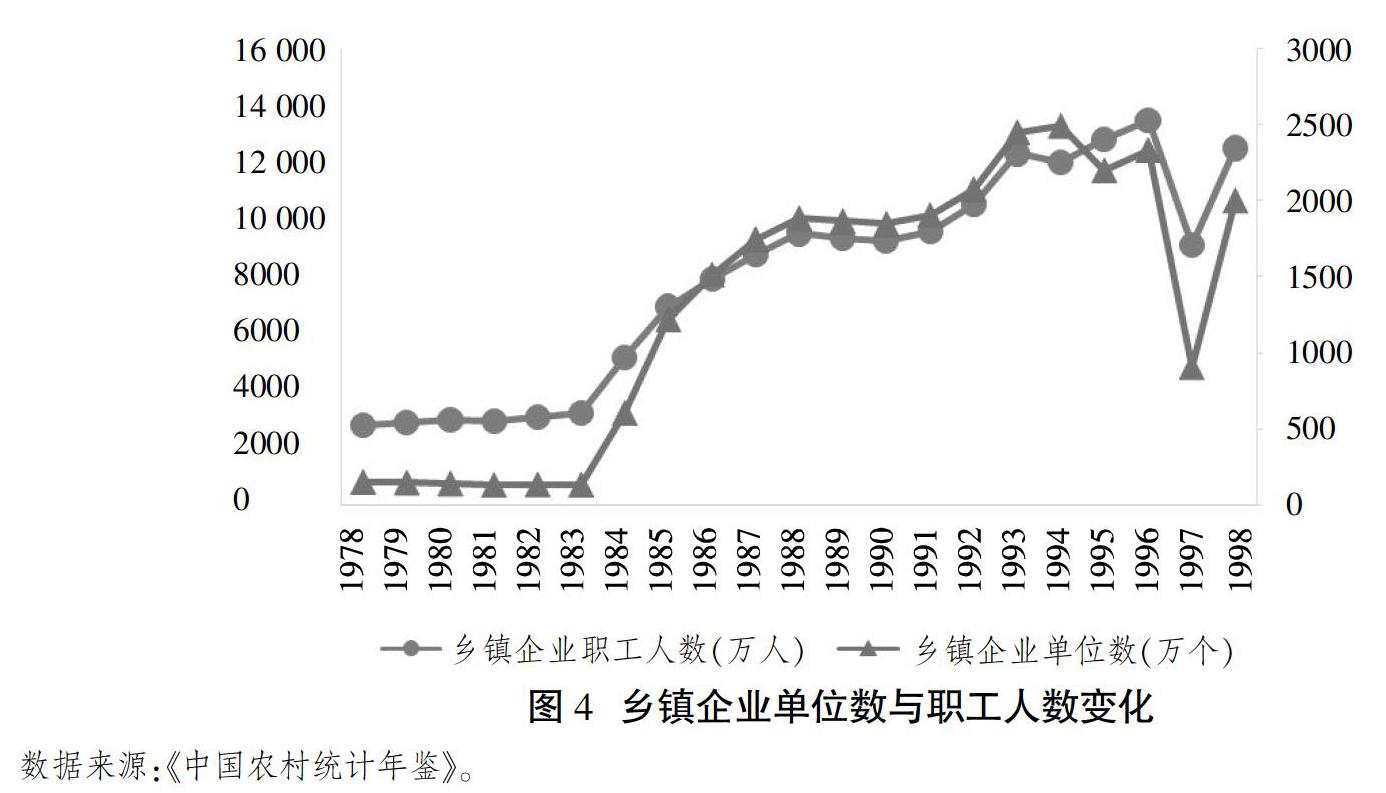

国家在输血式扶贫的同时,还注重培育农村经济社会的自我造血能力,其中一个重要举措就是因地制宜地发展乡镇企业。根据《中国农村统计年鉴》,我国的乡镇企业在这一时期快速增长,到1998年,乡镇企业数超过2000万个,吸纳就业人员超过12 000万人,乡镇企业对农村经济增长、促进农民就业、降低农村贫困发生率都起到了不可替代的作用。乡镇企业的单位数与职工人数变化如图4所示。

随着国家财政能力和治理能力的提升,减贫政策和措施也更加制度化。1994年、1996年,我国分别发布了《国家“八七”扶贫攻坚计划》和《关于尽快解决农村贫困人口温饱问题的决定》,明确要在二十世纪末基本解决贫困人口的温饱问题。在这一目标的引领下,国家推行了一系列具体的政策措施,主要包括:明确资金、任务、责任落实到省级政府,实行减贫工作责任制;增加扶贫资金的投入,1994—2000年通过发展资金、以工代赈资金和扶贫贴息贷款方式发放的扶贫资金相较于20世纪80年代有了大幅增长[6];在集中连片的重点贫困地区安排大型开发项目,把大型开发项目与扶贫结合起来,优先向集中连片的贫困地区安排基础设施建设和资源开发项目;进一步推广定点扶贫,创建东西部地区的协作机制,东部13个发达省份对口帮扶西部贫困地区;同时,加强对扶贫资金的管理和监督,努力提高扶贫资金的使用效益。另外,财政体制改革和国家财政能力的提升也为减贫提供了坚实保障①。

(三)2001—2010年:在高速经济增长中改善贫困人口福祉

进入21世纪,我国面临的国内外环境发生了很大变化,加入了世界贸易组织,开放程度进一步加深;实施区域经济发展战略,保持了经济的稳定增长,但各地区增长速度不同导致收入差距过大的矛盾日渐凸显。这一时期的减贫战略主要围绕着构建和谐社会、保障民生而展开,在高速经济增长的基础上,国家着力保障和改善居民社会福祉,通过推进社会体制改革进一步提升公共服务质量[6]。

尽管我国已于2000年初解决主要贫困人口的温饱问题,但之后的挑战依然艰巨。剩余的贫困人口分布相对来说更分散,多分布在条件更艰苦的地区,减贫难度因此进一步增大。为了解决新的问题,2001年中共中央、国务院印发《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)》。在该纲要的指引下,国家“把贫困人口集中的中西部少数民族地区、革命老区、边疆地区和特困地区作为扶贫开发的重点”,“以县为基本单元、以贫困乡村为基础”推进扶贫。扶贫资金由向县分配开始转为向村分配,同时出台了一系列促进农民增收的惠农政策。2003年,在全国层面开始推广农业税费改革,2006年農业税得以全面取消。伴随着各级财政的大力支持,农村税费改革使农民得到了实惠,对于提高农民生产积极性、促进贫困人口增收具有积极意义[5]。2002年,我国颁布了《中华人民共和国土地承包法》,农村土地承包制度的正式确立,保护了农民的土地承包权益,促进了生产要素的有效配置。

随着经济的高速增长和财政收入的稳步提升,公共财政对农村的投入也显著增加。政府增加了财政减贫资金,允许部分资金用于非重点县的减贫工作,以保障处在非贫困县中贫困人口的资金支持,对农村地区直接的财政转移支付补贴包括粮食直补、良种补贴、农机具补贴、农资综合补贴等。此外,农村义务教育阶段学生全部免除学杂费,贫困家庭的学生还能以各种形式得到免费提供的课本和寄宿生活费等额外的补助[8]。2007年,全国农村地区开始建立最低生活保障制度,为贫困人口的基本生活提供了保障。随着城镇化的推进,更多的农村贫困人口自主进城务工,不仅为城市发展作出了贡献,而且提高了个人收入,分享了高速经济增长和经济体制改革的红利[5]。

(四)2011—2020年:在高质量增长中推动精准脱贫

国家统计局数据显示,我国农村贫困人口由2010年的16 567万人减少到2019年底的551万人,贫困发生率由17.2%下降到0.6%。2011年以后,我国经济保持中高速增长,2014年开始进入“新常态”时期,传统行业亟须转型升级。产业的转型升级提高了失业率上升的风险,给减贫事业带来了压力。这一时期,减贫的现状和任务发生了进一步变化,减贫“从以解决温饱为主要任务的阶段转入加快脱贫致富、提高发展能力、改善生态环境、进一步缩小城乡差距的新阶段”①。

为了应对新的变化,我国开启了以调整经济结构为核心的供给侧结构性改革,通过一系列经济制度改革建立有效的激励机制,让市场发挥更大的作用、更有效地配置资源以推动经济高质量稳定发展。随着经济的发展和改革的深化,我国减贫质量不断提升。2016年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》,提出“三权”分置,将农民对土地的所有权、承包权和经营权以制度化的形式确立下来。通过保障农民的土地财产权利,降低农村地区土地流转的成本,推动农业的产业化和现代化水平,提升农业生产效率和竞争力,使贫困人口在高质量经济发展中提高收入。

此外,减贫工作也在高质量发展中不断制度化和精准化[9]。2011年11月,中共中央、国务院印发《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》,确定“两不愁、三保障”(不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障)的总体目标,并提出,“发挥贫困地区、扶贫对象的主动性和创造性,尊重扶贫对象的主体地位,提高其自我管理水平和发展能力,立足自身实现脱贫致富”。新时期的扶贫工作有更高的要求和标准。过去“大水漫灌”的粗放式扶贫,存在不够精准、低质低效等问题,需要通过更加先进、精细的方法进行扶贫,还要加快建立长效扶贫机制[10-11]。在高质量发展阶段,“精准扶贫”的概念应运而生,对扶贫工作提出了很多新要求,主要包括:精准地识别贫困人口,然后建档立卡;根据确定的贫困对象,精准安排项目,精准使用资金,同时实行有进有出的动态管理;精准建立脱贫认定机制,对于刚刚脱离贫困的家户也要让其继续享受一段时间的扶贫政策,避免出现脱贫后又返贫[10-11]。2014年4月,国务院扶贫办印发《扶贫开发建档立卡工作方案》,在全国开展建档立卡工作以精准识别贫困人口。这是我国扶贫史上第一次实现全国的贫困信息精准到户到人,第一次构建起全国统一的扶贫开发信息系统。2015年发布的《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和2016年发布的《“十三五”脱贫攻坚规划》对高质量精准扶贫工作进行了全面部署。精准扶贫思想的提出和实施,将经济增长的果实更加有效地转化为减贫资源,促进了公共服务均等化,提升了减贫效果。但是,精准扶贫在实践中还存在识别系统不完善、扶贫对象和低保对象未衔接等问题,需要在以后的工作中进一步完善[10]。2020年3月6日,习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话中作了重要战略部署,明确指出“要加强脱贫攻坚干部培训,确保新选派的驻村干部和新上任的乡村干部全部轮训一遍,增强精准扶贫、精准脱贫能力”。

二、改革开放以来我国的减贫经验和启示

我国在经济持续增长中实现了减贫,形成了增长和减贫兼容的模式。通过梳理经济发展和改革开放的历程,可以总结出我国的主要减贫经验:在建立和完善符合本国国情的市场经济体制、不断提升经济发展质量的同时,通过制度创新和出台一系列政策,以高质量的经济发展促进减贫,使得有劳动能力的低收入群体从增长中受益,通过提升较低劳动能力群体的人力资本改善其收入水平。同时,完善社会保障制度,确保那些缺乏劳动能力的低收入群体也能从增长中受益。

(一)社会主义市场经济体制和政府恰当作为是推进减贫工作的重要基础

社会主义市场经济体制是实现经济增长与促进贫困人口增收的重要制度基础。不断完善的社会主义市场经济体制为经济增長提供了制度保障,使贫困人口能分享经济发展的成果,也使得政府可以从经济增长中获得更多的资源用来帮助贫困人口,同时促使生产要素更好地流动,贫困人口可以选择土地流转、非农就业等方式来提高自身的收入。然而,市场经济体制本身只是促进经济增长和治理贫困问题的必要条件,在经济转型过程中出现的分配不公平会减缓减贫速度[12-13],因而不能单纯地寄希望于市场本身来自发地解决贫困问题,而要通过恰当的政府作为建立良性的分配机制。改革开放以来,为适应市场经济发展的要求,我国建立和完善了符合我国国情的市场经济体制,充分发挥市场在资源配置中的重要作用。同时,我国先后进行了八次政府机构改革,不断改善和优化政府职能,提升政府服务能力[14]。随着经济结构的不断优化调整,我国大力推进“放管服”(“简政放权”“放管结合”“优化服务”)改革,不断改善、优化营商环境。这些新举措为持续稳定的高质量发展和扶贫攻坚提供了有力的保障。

(二)赋权还权和惠农政策为减贫提供了制度支持

我国出台了一系列有利于促进农村贫困人口增收的政策,这些政策从制度层面给予了农民生产、交换、流动和创业的更大自主权。20世纪80年代,中央出台了一系列有关“三农”问题的“一号文件”,赋予农民更多权利,促进农业农村发展[15]。1982—2020年,我国共发布了22个针对“三农”问题的“一号文件”,制定和实施了一系列惠农政策。这些政策坚持“多予、少取、放活”的发展方针,有利于农村经济健康发展和农户增收[4]。

国家针对农村人口尤其是农村贫困人口的具体政策措施包括以下方面:第一,通过农村经营体制改革、创新土地承包经营制度,给农民更多自主权,促进农村经济增长和农户增收,打破要素的区域间流动限制和市场间分割。从联产承包责任制,到之后的土地流转、“三权”分置,以及农村集体经营性建设用地入市和宅基地改革试点,农村土地制度改革一直在探索中不断改革创新[16]。第二,通过“两减免、三补贴”等具体的税费减免政策,进一步让利农户,减轻其负担,提升其进行农业生产的积极性[6]。第三,逐步打破城乡二元结构和人员流动的限制,消除户籍壁垒,鼓励劳动力自由流动。同时,进行合理的劳动力市场干预,多渠道鼓励支持非农就业,通过增加农民的专业技能培训,扩大农民的就业范围,提升就业质量。第四,以强有力的财政能力为支撑,加大对农村公共品(如基础设施、医疗卫生、教育等)的投入,改善农村生活环境,提升农民尤其是农村贫困人口的生活质量。第五,不断增加财政扶贫资金投入,允许部分资金用于非重点县的扶贫工作,保证处在非贫困县中贫困人口的资金支持。此外,政府在中西部地区稳步推进自愿移民搬迁。这些政策都使得贫困人口也能分享到持续稳定增长的成果。

(三)财政能力是减贫的基本支撑

在开发式减贫中起到基础保障性作用的是积极的财政政策。1994年,分税制改革使中央政府财政能力显著提升,中央政府进行高质量公共服务和公共投资的政策空间大大拓展,公路、通信、电力、灌溉等基础设施投资快速增长,为地方经济发展提供了基础保障,为贫困人口增收创造了条件[17]。2018年,中央财政预算中补助地方财政专项扶贫资金就高达1060.95亿元。利贫式的财政政策一方面增加了非农就业的机会,降低了贫困地区农业生产、运输和劳动力流动的成本,另一方面促进了农村产业结构调整和乡村旅游资源开发等[18-19]。

随着公共财政能力的提升,政府能够通过转移支付向穷人提供更完善的社会保障,提升贫困人口福祉。贫困人口对未来不确定性的风险厌恶程度将会明显减弱,因而会减少预防性储蓄,将本来的一部分储蓄更加积极地运用到消费和其他经济选择上[20]。因此,政府对于贫困人口的直接转移支付,可以从微观机制上赋予贫困人口更多的经济选择空间,从而起到减贫的效果。

(四)产业发展和结构转型是减贫的活力源泉

在开发式减贫中,适宜的产业政策至关重要。通过在贫困地区发展相关产业,可以提高贫困地区贫困人口自我发展的能力。因此,我国特别强调要加大产业扶贫力度,通过政策引导,促使地方产业结构转型,发展符合当地特色的产业,特别是发展第三产业[5-6]。2018年之后,我国在总结此前经济社会发展经验和已有实践的基础上,进一步明确提出了“因地制宜加快发展对贫困户增收带动作用明显的种植养殖业、林草业、农产品加工业、特色手工业、休闲农业和乡村旅游”,“支持有条件的贫困县创办一二三产业融合发展扶贫产业园”等具体措施。

产业发展促进了区域经济整体协同发展,同时也通过加工、流通、销售等环节为贫困人口在劳动力市场中增收创造了更多非农就业机会。产业扶贫的过程中还融入了绿色环保的发展理念,通过发挥贫困地区自身独特的自然和人文环境等方面的优势,促进一二三产业融合发展,提升地方经济活力,带动贫困人口增收[5-6]。

(五)提升人力资本是增强脱贫能力的重要手段

教育对人力资本的形成发展至关重要[21],积极的财政政策可以改善贫困人口可得的教育资源,有效促进贫困地区发展和贫困人口增收[22]。随着国家财政能力的提升,国家不断提高在教育方面的公共投资,贫困人口在劳动力市场的竞争力有所提升,收入随之增加。

教育扶贫有助于从根本上提升脱贫能力,是脱贫攻坚和精准扶贫的重要手段。1986年,《中华人民共和国义务教育法》正式实施,国家对初等教育的投入不断提高。到2000年底,全国普及义务教育的人口覆盖率达到了85%,全国小学适龄儿童入学率从1990年的97.8%提高到了99.1%[23]。2005年,国家出台了“两免一补”政策,开始免除农村贫困家庭学生的书本费、杂费并补助寄宿生活费。2006年的《义务教育法》明确规定:“国家将义务教育全面纳入财政保障范围,义务教育经费由国务院和地方各级人民政府依照本法规定予以保障。”义务教育的普及显著降低了文盲率,提升了人力资本,为经济增长和贫困人口增收提供了强有力的保障[23]。针对农民和农民工的职业技能培训也有助于提升脱贫能力,因此,有必要进一步推进我国职业教育改革,通过高质量的职业教育带动贫困人口脱贫致富[24]。扶贫先扶志,增加贫困人口内在脱贫动力、加强“精神扶贫”是提升扶贫质量的助推器[25]。

(六)社保体系是减贫的有力保障

社会保障体系是再分配的重要手段,完善的社会保障体系能有效缓解增长和减贫之间的矛盾,使增长的果实能普惠于居民,使贫困人口的基本生活得到保障。改革开放40多年来,我国不断完善各类社会保障制度,包括基本养老保险制度、城乡基本医疗保障体系(城镇医疗保险制度、新型农村合作医疗制度)、失业和工伤保险制度,以及覆盖城镇和农村的最低生活保障制度等。这些制度共同构成了我国的社会保障体系,在经济发展中起着润滑剂的作用,使贫困人口也能够受惠于经济增长。

以最低生活保障制度为例,2007年,我国出台了《关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》,对农村低保制度的目标作出了设定,即通过在全国范围建立农村最低生活保障制度,将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围,稳定、持久、有效地解决全国农村贫困人口的温饱问题[6-7,10]。至此,最低生活保障制度开始逐步在全国推广。《中国民政统计年鉴》显示,截至2018年底,全国农村地区低保共覆盖1901.7万户(3519.1万人),用于农村低保的各级财政总支出达1056.9亿元。低保制度一定程度上解决了农村绝对贫困人口的生活难题,为经济增长和减贫目标协调统一发挥了积极作用。

三、我国减贫战略的调整与解决相对贫困问题的策略选择

2020年是我国脱贫攻坚战的收官之年,此后,扶贫工作的重点将转变为巩固当前的脱贫成果,以及解决相对贫困问题。这需要我们相应调整相关扶贫政策,更多以改革的方式推动扶贫,提高低收入群体的收入水平,扩大中等收入人群规模。

(一)巩固现有脱贫成果

根据我国的经济社会发展规划,按照现行贫困标准,到2020年底我国农村将实现全面脱贫。部分贫困地区和家庭受益于国家的政策干预和扶持,经济状况在短期内显著改善,同时也在国家的支持和鼓励下逐步推动符合自身比较优势的经济结构转型,然而他们的尝试还处于探索阶段,贫困群众内在的脱贫动力和致富能力有待进一步提高[26]。如何巩固当前的脱贫成果成为我国经济社会发展面临的重要挑战,这包含两层含义:一是已经脱贫的人口不返贫,二是不产生新的贫困人口。为此,必須进一步完善脱贫政策,将政策惠及更多的贫困人口。在一定时期内,要保持政策的连续性,给贫困地区和人口足够的政策过渡期,进一步加强农村地区的基础设施建设,完善社会福利保障,补足公共服务短板,强化对地方发展的财政支撑。要坚持政府恰当作为和市场机制相结合的原则,充分调动地方政府、个人和社会多方的积极性,健全和完善原有贫困地区和家庭的自身发展能力。要进一步坚持整体推进与精准到户相结合的原则,既要不断完善能够促进农村地区经济增收的制度,又要精准到贫困个体,建立长效机制,精准保证贫困人口能受惠于经济的持续稳定增长,防止出现返贫。

(二)重点解决相对贫困问题

《国家人口发展规划(2016—2030 年)》明确指出,在2020年消除了绝对贫困之后,我国的扶贫开发任务将由“解决绝对贫困向缓解相对贫困转变”。贫困问题将由绝对标准转向相对标准,而相对贫困比绝对贫困更复杂,无法用单一的绝对标准来衡量。有学者认为,相对贫困是指“在当地特定的生产、生活条件下,在特定的经济社会发展约束下,个人或家庭获得的合法收入虽然可以维持家庭成员的基本生存性需求,但是无法满足当地条件下所认为的其他基本生活需求的状态”[27]。

解决相对贫困问题面临诸多难点:其一,如何制定相对贫困标准是改善相对贫困的首要难题,如何根据相对贫困标准制定政策则是一个更有挑战性的难题。其二,以前的扶贫实践也许并不能给这些新问题提供直接的答案,面对复杂多变的新环境新问题,以往的政策和体制机制都需要因地制宜、动态调整。不同时期不同地区在发展中面临的问题都会有潜在差异,只有保持政策和制度的灵活性才能有的放矢,从容应对不断变化的贫困治理问题。如果说绝对贫困的问题是社会的局部性问题,那么对于相对贫困问题的理解和解决则更需要全局性的视角。相对贫困问题作为新的政策焦点,既是收入分配的问题,又是经济增长的问题,同时也是社会治理的问题。总体来看,解决相对贫困问题,要着重从以下三方面入手:

一是加快进行收入分配制度改革。相对贫困的根本原因是收入分配问题,与收入分配制度密切相关,受到初次分配和再分配两方面的影响。过去几十年中,作为大部分居民主要收入来源的劳动报酬,占初次分配的比重下降[28],税收等具有再分配属性的政策对收入分配的调节作用也较为有限[29]。以前集中大量资源扶持绝对贫困人口的办法在缓解相对贫困问题中可能并不完全适用。因此,在初次分配方面,相对贫困的治理需要进一步健全劳动力要素参与初次分配的机制,进一步完善市场机制,提高资源配置效率,让相对低收入的家庭通过自己的努力改善自身经济条件。同时,完善收入再分配体系,通过高质量公共服务的均等化有针对性地提升相对低收入人群的人力资本,提供高质量均等化的基本公共服务,从居住、医疗、教育等方面全面提升低收入人群的健康水平和劳动技能,并且不断完善社会保障体系,使那些缺乏劳动力的低收入家庭也能分享经济发展的成果。此外,要加快经济社会其他领域的改革力度,推动政策和制度创新,进一步提升政府治理能力和水平,促进经济、社会的机会公平,从而扩大中等收入人群[30]。

二是创新经济发展模式。相对贫困问题并不是单纯的收入分配问题,应放到经济发展的大背景下考量。创新经济发展模式、推动持续稳定增长,依然是解决贫困和相对贫困问题的关键措施。当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,过去出口导向和资源消耗的经济增长模式难以维系,产业结构急需进一步转型升级。高质量发展需要在经济增长和减贫中遵循创新、协调、绿色、开放、共享的理念和要求,这是解决人均资源紧张、生态坏境脆弱等问题的必然选择,也将会成为我国高质量经济增长和改善相对贫困问题的新模式。相对贫困地区可以基于自身独特的自然环境和文化底蕴,创新发展模式,延长产业价值链,在五大发展理念的引领下不断提升经济发展质量,更加有效地提升贫困人口福祉。经济发展质量的提升和模式的创新,既要依赖政府的积极作为,又取决于市场主体的主观能动性。只有进一步理顺政府和市场的关系,才能更好地实现在经济稳定增长中有效改善相对贫困。

三是加快提升社会治理水平。相对贫困的治理问题也是社会治理的问题,要进一步建立和完善和谐、统一、包容的城乡治理机制[31]。传统的绝对贫困问题集中在农村地区,绝对贫困问题的解决根植于我国经济社会转型的大背景。在改革发展过程中,农村的各项制度不断优化,这是农村地区贫困人口增收的重要基础。农村地区的贫困和相对贫困是我们能观测到的经济社会现象,而导致这一现象的原因是多方面的。要改善相对贫困,就要将它放在乡村振兴的大背景下,这样才能理顺背后的多重影响因素。只有进一步从制度层面不断改善经济结构和治理结构,才能从根本上系统改善农村的相对贫困。同时,对相对贫困的理解要有全局性的视角,《国家人口发展规划(2016—2030 年)》明确提出,“探索建立符合国情的贫困人口治理体系”,“由主要解决农村贫困向统筹解决城乡贫困转变”。这就意味着,贫困的问题可能会由农村转向城市,随着户籍制度慢慢放开,人口流动也成为了经济发展中的常态,相对贫困的农村人群在城市中生活定居依然面临着一系列的制度壁垒。只有建立和完善城乡统筹的社会治理体系和社会保障体系,不断提升其包容性,不断完善均等高质的公共服务体系,才能有效地治理相对贫困,实现全体人民共同迈入全面小康社会、共同迈向现代化。

参考文献

[1]周华.益贫式增长的定义、度量与策略研究——文献回顾[J].管理世界,2008(4):160-166.

[2]ALESINA A,RODRIK D. Distributive politics and economic growth[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1994, 109(2): 465-490.

[3]PERSSON T,TABELLINI G. Is inequality harmful for growth[J]. The American Economic Review, 1994, 84(3): 600-621.

[4]王建華,杨才园,谢玉梅.农村扶贫方式的政策取向及其演进逻辑——基于中央“一号文件”的文本梳理[J].改革,2019(9):138-148.

[5]魏礼群.中国经济体制改革30年回顾与展望[M].北京:人民出版社,2008.

[6]李培林,魏后凯.中国扶贫开发报告[M].北京:社会科学文献出版社,2016.

[7]杨穗,鲍传健.改革开放40年中国社会救助减贫:实践、绩效与前瞻[J].改革,2018(12):112-122.

[8]王梦奎.中国经济发展与社会和谐的政策取向[J].管理世界,2006(4):1-10.

[9]吴华,韩海军.精准扶贫是减贫治理方式的深刻变革[J].国家行政学院学报,2018(5):143-149.

[10]朱梦冰,李实.精准扶贫重在精准识别贫困人口——农村低保政策的瞄准效果分析[J].中国社会科学,2017(9):90-112.

[11]趙武,王姣玥.新常态下“精准扶贫”的包容性创新机制研究[J].中国人口·资源与环境,2015(S2):170-173.

[12]胡鞍钢,胡琳琳,常志霄.中国经济增长与减少贫困(1978—2004)[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2006(5):105-115.

[13]陈飞,卢建词.收入增长与分配结构扭曲的农村减贫效应研究[J].经济研究,2014(2):101-114.

[14]白永秀,王颂吉.我国经济体制改革核心重构:政府与市场关系[J].改革,2013(7):14-21.

[15]孔繁金.改革开放以来扶贫政策的历史演进及其创新——以中央一号文件为中心的考察[J].当代中国史研究,2018(2):111-120.

[16]刘守英,高圣平,王瑞民.农地三权分置下的土地权利体系重构[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2017(5):134-145.

[17]毛捷,汪德华,白重恩.扶贫与地方政府公共支出——基于“八七扶贫攻坚计划”的经验研究[J].经济学(季刊),2012(4):1365-1388.

[18]万广华,张茵.收入增长与不平等对我国贫困的影响[J].经济研究,2006(6):112-123.

[19]胡江辉.中国农村公共投资的减贫效应研究[D].武汉:华中科技大学,2009.

[20]白重恩,李宏彬,吴斌珍.医疗保险与消费:来自新型农村合作医疗的证据[J].经济研究,2012(2):41-53.

[21]SCHULTZ T W. Capital formation by education[J]. Journal of Political Economy, 1960, 68(6):571-583.

[22]程名望,等.农村减贫:应该更关注教育还是健康?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证[J].经济研究,2014(11):130-144.

[23]王广慧,张世伟.义务教育法对我国居民教育和收入的影响[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2009(3):101-105.

[24]杨小敏.精准扶贫:职业教育改革新思考[J].教育研究,2019(3):126-135.

[25]张琦,刘欣.加强“精神扶贫”助推脱贫攻坚质量提升[J].国家治理,2018(5):43-48.

[26]张琦,孔梅.“十四五”时期我国的减贫目标及战略重点[J].改革,2019(11):117-125.

[27]邢成举,李小云.相对贫困与新时代贫困治理机制的构建[J].改革,2019(12):16-25.

[28]白重恩,钱震杰.国民收入的要素分配:统计数据背后的故事[J].经济研究,2009(3):27-41.

[29]徐建炜,马光荣,李实.个人所得税改善中国收入分配了吗——基于对1997—2011年微观数据的动态评估[J].中国社会科学,2013(6):53-71.

[30]刘世锦.中国经济增长十年展望(2019—2028) [M].北京:中信出版社,2019.

[31]叶兴庆,殷浩栋.从消除绝对贫困到缓解相对贫困:中国减贫历程与 2020 年后的减贫战略[J].改革,2019(12):5-15.

Abstract: Since the reform and opening-up, China has successfully achieved poverty reduction in sustained and stable economic growth and achieved remarkable achievements. The establishment and improvement of the market economy system in line with China's national conditions and the appropriate actions of the government are the important basis for promoting poverty reduction. The policy of empowering and returning rights and benefiting agriculture is the system support of poverty reduction. Financial capacity provides the basic support for poverty reduction. Industrial development and structural transformation inject vitality into poverty reduction. Improving human capital helps to enhance the ability and internal motivation of poverty reduction. Social security system is a strong guarantee for poverty reduction. After eliminating absolute poverty, relative poverty and how to avoid returning to poverty will become the new policy focus. Innovation of economic development model and promotion of sustained and stable growth are still the key guarantee to solve the problem of poverty and relative poverty. At the same time, we need to further improve the government's governance capacity and level, and constantly improve and reform the income distribution system.

Key words: poverty reduction; economic growth; accurate poverty alleviation