中国共产党在苏区时期的生态建设实践

车辚 王敏

[摘 要]考察中国共产党在苏区时期的生态建设实践,植树造林、水土保持、农田水利建设、河渠疏浚、筑坝围堰、开垦荒地等无不体现出自然生态系统和人工生态系统的和谐统一。其中,农田水利建设由于事关苏区群众的生计,受到苏维埃政府的特别关注,在制度供给、发动群众、财政投入、设备改良等方面成效显著,有效提升了农业生产效率和农田生态系统的稳定性和可靠性,执政过程体现出绿色、生态、可持续的发展理念,这是和中国文化中“天人合一”的传统思想相契合的。

[关键词]中央苏区;农田水利;生态建设

[中图分类号]D231

[文献标识码]A

[文章编号]1674-0599(2020)03-0066-08

由于革命战争残酷的现实环境和走农村包围城市的革命道路,中国共产党领导的局部执政大部分时期位于农村,战斗频繁,根据地经常处于流动和不稳定的状态,不可能展开全面系统的生态建设,但是执政系统仍然注意到对自然生态系统的保护和对人工生态系统,尤其是农田、山林、池塘、沟渠、民居生态系统的改造和完善,其执政过程体现出绿色、生态、可持续的发展理念。中央苏区包括赣南和闽西,以瑞金为中心,境内群山连绵,森林茂密,山势险要。1934年夏,毛泽东在《清平乐·会昌》中写道:“东方欲晓,莫道君行早。踏遍青山人未老,风景这边独好。会昌城外高峰,颠连直接东溟。战士指看南粤,更加郁郁葱葱。”这首词描绘了中央苏区良好的山区自然生态环境,红色政权就是在“赣水苍茫闽山碧”的环境中建立起来的。考察这一时期中国共产党的生态建设,植树造林、水土保持、农田水利建设、河渠疏浚、筑坝围堰、开垦荒地等无不体现出自然生态系统和人工生态系统的和谐统一。其中,农田水利建设由于事关红色政權的存亡大计,受到苏维埃政府的特别关注,在制度供给、发动群众、财政投入、设备改良等方面成效显著,有效提升了农业生产效率和农田生态系统的稳定性和可靠性。

一、土地革命为制度供给开辟了道路

治水管水是中国历代政府的行政职能,作为一个以农立国的文明古国,水利基础设施的完善和发达程度决定着农业生产的效率和规模,是衡量政府施政绩效的主要指标。近代以来,晚清朝廷、北洋政府、南京国民政府吏治腐败、政治衰朽、政府无能,政府几乎没有能力举办大规模的水利工程,全国范围内水利灌溉设施严重衰败老化。农村的水土保持、山林涵养、管水治水主要依赖传统习俗和宗法制度架构下的民间协作组织。中国共产党建立苏维埃政权进行局部执政后,非常重视兴修水利。毛泽东指出:“水利是农业的命脉,我们也应予以极大的注意。”[1]P132以农业、农耕活动为基础的经济是自然经济,社会生产主要在农田、山林、池塘生态系统中进行。从生态学的角度看,人工生态系统食物链很短,结构简单,所以尽管有较高的能量转移效率,却很不稳定,易受到自然灾害和病虫害的侵袭,系统的抗干扰能力较低。这是因为耕地肥力、种子培育、土壤灌溉、杂草清除、病虫害防治和耕作制度安排等可由人来调控,但自然界频发的洪涝旱灾、冰雹霜冻、极端天气、地震等是人类无法控制甚至难以预测的。即便如此,保护山林、涵养水源、疏通沟渠、挖塘筑坝、加固民居等主动行为仍可以降低自然灾害的破坏力度,即使遭遇灾害也能很快恢复人工生态系统的生产功能。针对连年战争和人为垦伐,为根治水旱灾害,中华苏维埃共和国临时中央政府发布发展水利的训令,开展了轰轰烈烈的治山造林保水土运动,领导苏区人民开渠打井,修陂筑堰,加强植树,保护山林,使水土流失得到有效治理,抵御自然灾害的能力得到增强。

首先,苏区的土地革命运动在确定地权和水权问题上取得重大进展。在土地革命未进行前,当地80%的土地和水利被地主、富农、宗族势力掌控着,人民受尽剥削,农业生产萎缩,农民无心整修水利。而樵采过甚,童山加多,因而水灾天旱一年甚过一年。1930年,毛泽东在寻乌调查时发现,寻乌的山地归先到的氏族所有。“山地则因其生产力小,通常一姓的山(一姓住在一村),都管在公堂之手,周围五六里以内,用的公禁公采制度。所谓‘公禁者,不但禁止买卖,而且绝对地禁止自由采伐。……为公共利益使用,如作陂,开圳,修桥梁,那是可以的。除此以外,只有定期开山。”[2]P91寻乌山地除由家族管理的外,还有地方管理的。“多半以村为单位,由村内各姓人等公举禁长。严禁私采,定期开山等等,都与家族‘共产的山林一样。”[2]P91“禁长们每年召开禁山会议一次,一切关于禁山的规矩都是由这种会定出来的。”[2]P92除公山外,还有“资本主义”的私山,“乃是香菇山、茶子山、茶叶山、竹山、杉山等,生产品能变卖,出息较大的。这些山原来也都是公山,渐次落在有钱人手里,大概是大地主占一半,小地主(新发户子)及富农占一半”[2]P92。换言之,私山主要生长种植经济类农产品,附加值高,开山成本也高,因此都落在有钱人手里。毛泽东的调查还发现,寻乌山地“一姓公山占百分之十五,一乡公山占百分之五,私山占百分之十,离人家远开发不到任其荒废的所谓‘荒山,则占了百分之七十”[2]P92。其实“荒山”也不荒,很多覆盖林木、芦茅,只是产权不清晰而已。寻乌县的荒山从前因姓界限制无从开发,“土地革命之后,这种姓界便消灭了”[2]P92。土地革命使中央政府在确定地权和水权问题上取得重大进展,土地和水利收归国有,打破了地主阶级对水利的垄断,实行合理分配,极大地调动了农民的生产积极性。

其次,是苏维埃政府成立了专门管水治水的机构。中国古代管理山林川泽的政府机构是虞部、虞衡、工部,近代政府则有农林部、水利局这样的专门机构。土地革命战争时期,中国共产党在全国建立了10余块大小不等的根据地,中央苏区、鄂豫皖苏区、湘鄂西苏区、闽浙赣苏区、湘赣苏区所在地水利资源丰富,需要苏区政府设立管水治水的机构。像中央苏区境内赣江自南向北汇入长江,赣江支流分布于根据地内部,琴江、梅江、贡水、濂江、平江、上犹江、遂川江、泷江、桃江、恩江、禾水、绵水、湘水、寻乌水、汀江(闽西)等大小数十条河流纵横于山区丘陵,具有丰富的水生态。毛泽东诗词中多有对苏区江河的描述,“红旗跃过汀江”“寥廓江天万里霜”“赣江风雪迷漫处”“赣水那边红一角”等。毛泽东在《寻乌调查》中记录:“寻乌水从桂岭山盘古隘一带山地发源,经澄江、吉潭、石排下、车头、留车,流入龙川,下惠州,故寻乌水乃是东江的上游。船可通到澄江。”[2]P18对水资源的管理是政府施政的主要方向之一,河流疏浚、河道整治、堤岸加固需要动员大量人力物力,具有很强的公共属性。苏维埃政府根据苏区农业生产的发展需要,专门在土地委员会之下设立了山林水利局,由张鼎丞担任局长。山林水利局的职能为:管理全国水利,如陂、河堤、池塘等水利的修筑与开发,水车的修理和添置,山林的种植培育、保护与开垦等。山林水利局的设立标志着中华苏维埃共和国水利事业开始有章可循,有司可管。苏区内部对于水利工程的维修管理,各地组织的机构叫法不一但职能基本相同。闽西苏区建立了“陂圳修理委员会”,赣南苏区建立“水利委员会”,长冈乡还有“建设委员会”,指挥“水利”“桥梁”两委员会。1933年5月,中华苏维埃政府土地部要求各区乡政府组织“水利委员会”,加强区乡农民水利建设的领导。毛泽东指出,乡苏维埃政府要抓水利,设立水利委员会,乡苏维埃主席兼任乡水利委员会主任,每村要有一名水利委员,兴修水利要发扬互助协作精神。

再次,是加强山林水利立法。苏区的山林水利立法,在整个土地立法中占有重要地位,目的在于合理分配山林水利资源,促进水利和农业的发展。苏区党和政府先后颁布了《中国共产党土地问题党纲草案》《中共闽西特委关于山林水利问题决议案》《中华苏维埃共和国土地法》《山林保护条例》等法律和条例。据现有的文献统计,从中央到地方,制定的有关土地、水利等方面的法律法规有数百份,涵盖所有权、分配、建设、维护等各方面。如《中华苏维埃共和国土地法》规定:一切水利江河湖溪森林牧场大山林,由苏维埃管理,建设便利于贫农中农的公共使用,桑田竹林茶山鱼塘等,得如稻田麦田的一样依照当地农民群众的自愿,分配给他们使用;在苏维埃政权下,土地与水利的国有,是彻底消灭农村中的一切封建关系,而事实上就是使农村经济达到迅速发展的必经步骤。[3]P459-462

二、群众路线是农田水利建设的生命线

中国传统的“水利农业”“水利政府”“水利社会”强调水的控制是社会控制的关键手段,古代中国的中央集权制度是基于国家对于水利设施的整体控制而建立的。中央政府对水资源的管理、整治、分配是中国地理和行政统一的标志,中央集权制度扩大了国家开凿大运河的组织权力,让水资源在若干省份之间实现集中使用和合理分配,同时兼顾航运、灌溉、饮用、防洪、生态调节等诸多功能。朝廷为组织这些公共工程,需要大量征用民力,本质不是为民谋利而是为了皇权的稳固。“在中华帝国,要求每一个平民家庭为治水和其他公共事务提供劳动力。”[4]P16-17这就是徭役。苏维埃政府是人民大众的政府,同样进行农田水利建设,出发点和落脚点都与封建军阀政府不同,因此,水的控制和管理、水利建设都需要广泛动员群众参与。

首先,政府在政治上领导和发动群众,使之有计划有组织地进行水利建设。苏区政府在省區县各级土地部门之中,均设没收分配科、土地建设科、山林水利科、调查登记科四大科专管土地和水利的发展。苏区的土地部门要对需要修复或新建的陂圳、池塘、水车等进行调查统计,测算需要多少人工和材料,然后再组织群众进行捐钱捐工。苏维埃政府训令指出:“关于水利:水陂、水圳、水塘,不但要修理旧的,还要开筑新的,缺水地方要在高地开挖水塘,水车未修理好的要继续修好。沿河地方要设置筒车,水是稻田的命脉,无水则人工肥料都成了白费,区乡政府要组织水利委员会去领导全区全乡水利的发展。”[5]P4711932年7月,闽北分区颁布《改良水利宣传大纲》,向群众宣传改良水利的意义,并作出决定:“在八月做一水利工作运动,要在八月内把各地所应修复建筑的堤坝,弯、圳、塘等做得很好”[5]P471。1933年2月,福建省区、县土地部长联席会议就水利建设问题进一步作出决议:“(1)水利陂圳之修理整顿,由各区乡政府详细调查,组织陂圳修理委员会,选举人员负责计划进行。(2)培植森林。栽种树木以蓄养水源,特别是河堤两岸要多栽树木,原有树木禁止砍伐,以巩固堤岸。(3)池塘挖深,多养鱼,以增加副产出息。”[5]P471为了解决农田水利建设和农业生产的劳动力问题,苏维埃政府广泛发动群众,成立劳动互助社,发展妇女加入生产学习组,学习犁田、耙田、打井、修渠和一切农事,苏区百余万红军家属都投入农业、副业、手工业生产中,顶起了半边天。此外,在大型水利工程中,政府还组织青年突击队、妇女突击队、少年儿童啦啦队,调动方方面面的力量,并有效组织了竞赛活动。正是在这种军民联盟下苏区的农田水利建设事业发展迅速。例如,瑞金武阳区松山乡第三村有一块高平田面,约有13担谷田,适宜开塘,附近共有旱田产量约2000余担,从来不得水利。当地群众响应中央政府的号召,该乡水利委员会积极领导全乡群众自带伙食前去开塘,只费了三天的时间,就开好一口很大的新塘,储水面积足够灌溉附近产量2000余担的田。参加开塘的群众,不完全是直接享受水利的,但由于互助精神的发扬,就能动员全乡人民以最快的速度建好新塘。

其次,苏维埃政府帮助人民打破封建迷信和姓界阻隔,发展大流域水利。1932年3月,福建省工农代表大会上曾经作出兴修水利的决议。决议中说:“福建地方差不多完全是稻田,要水来灌溉的,在过去地主压迫之下,他自己不管水利,一般农民被剥削得很穷苦,无力来注意水利,特别是闽西在二年来几次大水冲破了许多陂圳。因此,欠水灌溉而荒废不少的田。因此,我们一定要把冲破了的陂圳很好的恢复起来,把老的陂圳要好好的修理起来。”[5]P4701932年6月,福建省区、县土地部长联席会议又作出决议:“要在最便利容易得水的灌溉的地方作陂圳,不能以风水迷信去阻碍作陂开圳。”[5]P470由于土地革命对地主豪绅的打击较大,所以他们采用一系列的手段来阻碍苏区水利事业的发展,利用封建迷信进行欺骗宣传是主要伎俩。例如,1932年,瑞金合龙、白露二乡的农民本想修水渠抗旱排涝,但是当地的地主豪绅却煽动群众说,修水渠会破坏风水。3月8日,苏维埃政府指派工作人员前往调查,并召集两乡的群众讨论,最终打破封建迷信的阻挠,严惩不法分子,成功修建了水渠。又如,沙洲坝原来是个干旱的地方,不但无水灌田,就连饮水用水都很困难,当地人民因信奉沙洲坝的龙脉是条旱龙,若打井便破坏了龙脉,会给乡亲们带来灾害,所以常年饮用脏水。毛泽东知道以后,便安抚开导群众,率先带着红军挖出了一口大井——红井,解决了群众的饮水困难。事实证明,打井并没有给村民带来灾难,而是实实在在的福利,因此,沙洲坝的人民也开始加入到挖井的运动中,仅一年的时间,沙洲坝各式的池塘和水井都建造起来,成功解决了饮水和农业灌溉问题。

再次,苏维埃政府动员群众节衣缩食搞农田水利建设。近代中国,封建军阀政府的腐败无能、西方列强的侵略、连绵不断的战争、社会的动荡、人民的困苦、频繁的自然灾害,让生态建设成为不可能实现的梦想。但中国共产党顺应历史和人民的诉求,节衣缩食大力推进生态建设,致力于建立一个有效的治水生活秩序,让人工生态系统(农田、池塘、水库等)和自然生态系统(江河、湖泊、森林等)建立起共生、制约、互补、协调的生态关系。土地革命战争时期,中国共产党领导的各根据地都处在国民党军队的封锁和围困中,加上长期战争,财政异常困难,能用于建设水利事业的资金十分紧缺。为了筹集资金,苏维埃政府从中央财政中抽出数千元作为水利建设启动资金,每年发放农贷,帮助农民兴办中小型水利建设。大多数陂圳和池塘等小型水利设施的修理以乡为单位,发动群众一起来修理,费用不多则由乡民来捐款,无法捐款的则采取捐工;如果用费比较多的,可从土地税项下给予财政津贴。同时,通过信用合作社的优惠贷款,号召群众集资参股,使一些大型水利工程得以顺利开工。例如,在建造福建大埔区的十里长陂时,由于这座大陂要经过大石壁三处,需要一万多个人工和千余元的经费,水利工作者便召集会议作动员,发动群众投劳力,并开展募捐运动。在此运动中,水利工作者带头捐钱,极大地调动了群众的生产热情。而且,水利战线的同志们为了节省每一个铜板,每天三餐改成两餐。当时,苏区的水利战线有一首人人会唱的山歌:“一声炮响震山崖,革命群众四面来,有的带筐带铁铲,为了革命带米来。”[6]P65当时从山林水利局的领导到乡民,大家都没有薪饷,而且连口粮都有限。为了支援前线,水利战线的工作者们每日自带大米来食用,争取减少国家的经济负担,有的群众还把自家多余的粮食拿来供大家分享。凿山壁时,没有火药用铁铲;筑水坝时,干部群众从家里带来木桩、竹筒、藤条,只要能用的上的东西,大家都捐出来,献给水利事业。从1934年上半年部分苏区水利工程建设情况表中,可见当时水利建设的如火如荼的状况。

三、技术改良和创新是农田水利建设的驱动力

在水利建设中,以水资源为中心环节的生态保护和利用是中国古代执政者最为重要的政治使命之一,因此发展出的数学、天文学、力学、建筑学、水利学等自然科学技术某种程度上都可称为生态技术。《中国共产党土地问题党纲草案》中指出:“共产党并认改良水利扩大灌溉源流,探用新式技术机器电力等,为自己的重要职任之一。共产党组织并赞助农民之改良灌溉的合作社运动。”[7]P43在中央苏区,人民群众经过长期的生产实践发展出一套成熟的农田水利技术,包括引水、蓄水、拦水等。福建省工农民主政府提出的水利建设计划和意见具有很强的针对性,重点做好“水陂、水圳、水塘”这三小水利工程,同时培植森林、涵养水源。修建陂坝、陂圳来引水灌溉是当时普遍的水利措施,因为其省时省力又省钱,只需要根据地势在上游寻找合适的水源,再用合适经济的材料(如松木)来筑堰砌坝,便可把上游的水通过渠道引水灌田,其中无水引水陂的建设更为简单。

首先是引水工程。(1)木石陂,是苏区农田灌溉的主要水利设施。它是用松木筑堰,过水闸孔用砂浆砌石而成,坝高一般在1米以上,天旱时用树枝、块石加高坝身,以提高上游水位,再通过渠道引水灌田。当时的主要陂坝有:东华陂、枯麻陂、大迳陂、滑石陂、九龙陂等。兴国、会昌、宁都等县大多的陂坝工程都是木石陂。其中叶坪境内的东华陂是毛泽东亲自领导修筑起来的,它可灌溉农田13000余亩,是山林水利局成立后在瑞金修建的第一座陂坝工程。(2)无水引水陂,是一种建在陡峻的山溪上的水利工程。无水引水陂只需开挖引水渠圳,天旱需引水灌溉时,在陂首用草坯和卵石筑高30至40厘米,攔引山溪水入渠灌田。这种陂在苏区时是最普遍的引水工程,在闽、赣边界的山区就有一千余座,山区地带大多兴筑的是这种陂。在瑞金较大的引水陂有石龙陂,引水灌田600余亩;礤下陂,引水灌田2440余亩。(3)浆砌石陂,是一种较大的水利设施,是用砂浆砌条石、块石而成。福建大埔区的十里长陂就是中央苏区典型的浆砌石陂。另外,赣南的叶坪陂(引水灌田2000余亩)、乌石咀陂(灌田1900余亩)、沙子运陂(灌田3100余亩)、莲塘陂(灌田7300余亩)等都是当时较大的浆砌石陂。

其次是引水工具。苏区时期的引水工具主要有戽斗、水车和筒车,主要是用于提水、车水、运水的灌溉工具。1930年2月,龙岩县《水利、山林问题决议案》提出:“旧有水利组织,如摆水车等应照旧维持。”[7]P2161932年3月,福建省苏维埃提出:“尽可能改良原有灌溉器具来灌溉稻田。”[5]P470戽斗、水车和筒车就是传统灌溉工具。1934年3月,中央土地人民委员部的训令中指出:“近河或无法开陂的地方,要打起筒车来。”“原有的筒车、水车,要限期修理完竣,不够的地方还应该添置新的。”[6]P138这些工具看似制造简单,但在灌溉中却发挥了不容小觑的作用,通过这些工具,妇女和儿童也可以参与到灌溉的劳动中,最大限度的利用劳动力。而且有了水车和筒车就可以解决很多靠近水源却又不方便引水地方的灌溉问题。最关键是这些工具很耐用,就算坏了修起来也比较方便,还可以改良和升级它们的功能,既有创造力又经济实惠,是适合当时苏区农民使用的好工具。

再次是蓄水设施。对于水源不足的地方,可以通过挖深水塘和水库来进行蓄水。苏区的蓄水工程主要以水塘为主,还有小部分小型水库。水塘分为山塘和平塘两种,是中央苏区农田水利的主体。苏区境内大多是山地和丘陵,还有部分是小平原,当时的水塘建设发展很快,新开挖的水塘三千多口,灌溉面积占全苏区的有效灌溉面积的四成以上,仅瑞金一个县就有水塘790口。山区农村中池塘的作用有很多:储备雨季中的雨水供人畜干旱时饮用,用于灌溉浇地,用于养鱼养藕发展副业,用于救火消防,用于洗菜洗衣,塘泥富含有机质和氮、磷是上佳肥料。各地对池塘的分配做法不一。毛泽东在《兴国调查》中发现当地的池塘主要是养鱼,“多是不靠它润禾的”,因此,“以村为单位,按照池塘大小,分组放鱼,大塘五家为一组放,小塘三家为一组放。一组对于一塘,各家同时同数放鱼,打鱼时候照数平分”[2]P178。江西苏维埃第一次代表大会在《土地问题决议案》中提出:“发动群众修理河之单陂(水塘),开新的水塘。”[8]P216小型水库主要是利用山谷拦截水口垒筑而成的蓄水工程。苏区的小水库很多,如上湖陂水库、石水水库、香山坑水库等,每座水库蓄水量在10万立方米左右。

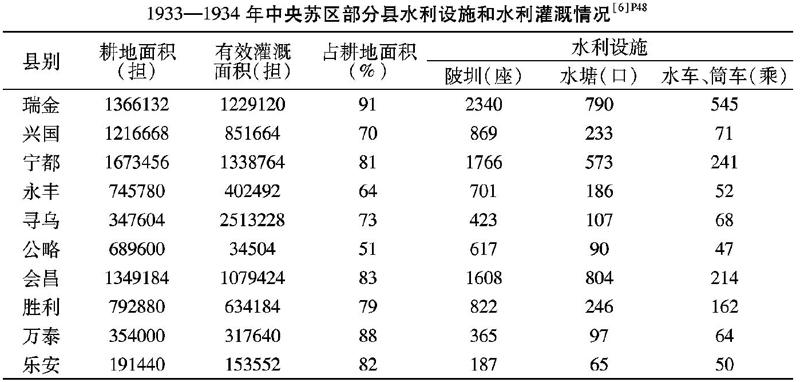

由于政府重视,措施得力,群众积极参与,中央苏区的水利工程建设取得很大成绩。据王观澜在《春耕运动总结与夏耕运动的任务》中提供的数字:“在福建只长、宁、汀三县就修好陂圳二千三百六十六座。而且新开了几十条陂圳。在粤赣全省,修好陂圳四千一百零五座,并且新建筑了二十多座。江西无正确统计,只据兴国一县的报告,就修好陂圳八百二十座,水塘一百八十四口,水车、筒车七十一乘,计费人工八万七千四百八十九天,能灌溉四十二万五千九百五十一担田。并新开陂圳四十九条,水塘四十九口,费人工四万零六百四十二天,能灌溉田九万四千六百七十六担。在瑞金修好陂圳二千三百十四座,筒车、水车五百一十五乘,并新开了陂圳二十六条,新造了筒车、水车三十乘。”[9]瑞金县春耕生产模范区——武阳区,1933年修筑新旧陂圳四十余条,还修了两个大水库——武阳水库和石水水库。另一个模范区石水乡,修了一座可灌溉一千多亩田的大水陂,解放后仍在发挥作用。截至1934年4月,瑞金九个区田地总数341745担,灌得到水的有319938担,即94%的农田受到水利的灌溉。[9]像中央苏区这样大规模的水利工程建设,没有政府的有效执政、群众的积极参与是不可能完成的,而且在战争如此频繁的情况下更是难能可贵。从1933—1934年中央苏区部分县水利设施和水利灌溉情况表中,可见当时水利建设所取得的效果。[FL)]

1933—1934年中央苏区部分县水利设施和水利灌溉情况[6]P48

水利建设的成就反映在农业生产上就是粮食总产量和平均亩产的提高。在赣南、闽西,1933年的农产比1932年增加了15%,杂粮的产量也超过革命前的水平。单是干江乡沐头村920亩早稻,就比往年多收8万多斤,平均每亩增加80—90斤。广昌县土地革命前粮食亩产平均产量160斤左右,革命后达到300斤,土特产也有很大的增产,如莲子增产50%,烟叶增产30%。于都县未分田前粮食亩产不满200斤,1933年上升到300—400斤;平安和琵琶两乡,粮食产量增长了两倍。宁都的黄陂区土地革命前亩产最高只有200斤,革命后,平均达到240斤。[6]P54-551934年福建的麦子、油菜、湖豆、雪豆产量163562担半,比1933年的91337担增加了72225担半。[6]P56