《资本论》俄文版在俄国和中国

张建华

如果用“一个人——一辈子——一本书”的标准来评价作为学者的马克思的学术成就的话,毫无疑问,他的《资本论》应该列为首位。正如恩格斯在1886年为《资本论》第一卷英文版所作序言中所称:“《资本论》在大陆常常被称为‘工人阶级的圣经。”当代法国著名思想家雷蒙·阿隆(Raymond Aron,1905—1983)扮演更多的角色是马克思主义的批评者,但是他承认《资本论》“从严格的意义上来说它又是一项天才的工程”。从历史的视角来看,马克思正是以此书奠定了国际闻名的政治学家和经济学家的地位。在2008年金融危机席卷世界之时,各种文字版本的《资本论》登上了各国畅销书排行榜。2018年,伴随着马克思200年诞辰的到来,《资本论》的“寿年”也满整整150岁了,它成为各国纪念马克思活动的主角。在大英博物馆的圆形阅览室,在马克思流亡伦敦和撰写《资本论》的地方,举办了持续半年的“卡尔·马克思珍藏展”。

一、《资本论》俄文版的诞生

1848年革命后,马克思被普鲁士政府驱逐出境,随后就开始了他自称“世界公民”的生涯,1850年以后,马克思长期侨居英国伦敦,以研究资本主义的政治经济规律,撰写《资本论》作为他在这时期的最重要的工作。

1867年9月5日,《资本论》第一卷德文版在普鲁士汉堡出版。6年后,即1872年4月,《资本论》的第一个外文版本——俄文版就在沙皇制度统治下的俄国出版了。

《资本论》第一卷在普鲁士出版后,并没有立即引起太大的社会反响。马克思因此在给朋友的信中抱怨他的工作受到了“一群自由主义者和庸俗的经济学家”的“沉默的阴谋式的欢迎”。然而,马克思没有想到《资本论》的出版立即引起了当时领导俄国社会主义运动的民粹派们的关注。俄国民粹派思想家和理论家丹尼尔逊(Н.Ф.Даниельсон,1844—1918)立即联系了与民粹派接近的俄国出版商波利亚科夫(Н.П.Поляков,1843—1905),后者同意资助翻译并出版俄文版。美国北伊利诺伊大学的苏联史专家阿尔伯特·雷西斯(Albert Resis,1921—)在1970年6月发表在《斯拉夫评论》(Slavic Review, Vol.29, No.2. Jun., 1970, pp.219—237)上的《〈资本论〉挺进俄国》(Das Kapital Comes to Russia)中

《资本论》第一卷德文版(1867年初版)封面

谈到了这位有远见的俄国出版商“专门从事出版被沙皇当局认为是危险的俄文书籍和外国出版物。波利亚科夫还经常通过委托革命者为他的出版社翻译外国著作来补贴俄国革命者。毫无疑问,他资助出版这本书的主要动机不是为了金钱,而是为了先进思想的传播”。

1868年8月4日,《圣彼得堡公报》(С.Петербургские Ведомости)刊发了波利亚科夫自费刊发的一则启事,宣布将翻译和出版马克思的《资本论》,并公开招募翻译者。当年9月30日,丹尼尔逊在给马克思写信中表示:“您近些年的大作——《资本论——政治经济学批判》的意义被这里的一位出版商(波利亚科夫)唤醒了,他接受了将这本书翻译成俄文的建议。”丹尼尔逊告诉马克思选定的翻译者是巴枯宁(М.А.Бакунин,1814—1876),马克思立即对这个人选表示赞同。马克思在1868年10月初写给德国工人运动活动家弗里德里希·列斯涅(Friedrich Lessner,1825—1910)的信中高兴地说:“我刚刚从这本书的出版商那里知道,这本书将在圣彼得堡以俄文出版。这些经常被冒犯的俄国人们走在了进步的英国人和同样的法国人前面了。我希望,这个事件应该使后两者感到羞耻。”

被誉为“俄国无政府主义之父”的巴枯宁早在1848年欧洲革命中就认识了马克思和恩格斯,并且在相当长的时间内结下了较为深厚的友谊。在1849年5月的德累斯顿起义中,毕业于彼得堡炮兵学校的巴枯宁身先士卒,周密地指挥起义和撤离活动,恩格斯给予他极高的评价,称赞德国工人找到“一个能干的、头脑冷静的指挥者——俄国流亡者米哈伊尔·巴枯宁”。1861年,巴枯宁从西伯利亚流放地辗转逃亡欧洲,在英国与马克思再次相见时,两人颇有“他乡遇故知”的感觉。马克思在1864年写给恩格斯的信中提到巴枯宁,表示“我很喜欢他,而且比过去更喜欢”。而此时的巴枯宁趁着悠闲无事,就动手将《共产党宣言》翻译成俄文,1869年由日内瓦的俄侨《钟声》印刷所出版。巴枯宁的这一举动,无疑增加了他与马克思的友谊,因此在《资本论》第一卷德文版出版后,马克思亲手将它送给了巴枯宁。

此时的巴枯宁还处在动荡之中,并且与第一国际和欧洲工人组织尚未全面恢复关系,日常生活处于穷困潦倒之中。因此,巴枯宁接受了俄国民粹派思想家、经济学家洛帕廷(Г.А.Лопатин,1845—1918)的建议,承担了《资本论》第一卷的俄文翻译工作,与波利亚科夫出版社签约,确定稿费为1200卢布,并且收到了300卢布预付定金。1869年年底,巴枯宁开始翻译工作,但是他仅翻译了2个印张就宣布停工,理由是“翻译工作有各种各样的困难”。巴枯宁对《资本论》并不感兴趣,他甚至污蔑《资本论》内容“理论混乱”,他公开承认当初答应此事仅仅是为了钱,并且很长时间拒不退还预付定金。一直指导翻译工作的丹尼尔逊也认为巴枯宁的译文质量低劣,完全没有达到出版标准。

与此同时,巴枯宁指使他的追随者破坏马克思亲手成立的第一国际的工作。因此,马克思在与朋友的通信中这样评价:“正是这个巴枯宁,原来让他把我的书译成俄文,而且把翻译稿费预支给了他,可是他不但不拿出译文,反而自己或叫别人给受出版者(波利亚科夫)委托同他交涉的柳巴温(Н.Н.Любавин,1845—1918)的人写了一封极其令人愤慨和败坏别人的聲誉的信。”

《资本论》第一个俄文版的真正翻译者是洛帕廷,他是在巴枯宁借故放弃翻译承诺之后接手的。洛帕廷最早被推荐为《资本论》的翻译者,但是他因从事反对沙皇政府的政治活动,于1868年8月被捕,在彼得堡关押8个月后被流放到高加索的斯塔夫罗波尔服苦役。1870年初,洛帕廷从流放地成功逃脱,辗转来到伦敦,经过法国革命家拉法格(Paul Lafargue,1842—1911)的推荐,25岁的洛帕廷在1870年6月第一次结识52岁的马克思。马克思在给他的俄国朋友丹尼尔逊的信中说:“他(洛帕廷)是我热爱和尊敬的少数人中的一位”。马克思的肯定和鼓励让洛帕廷下决心承担《资本论》的翻译工作。在翻译过程中,他多次向马克思请教,也多次提出建议。洛帕廷认为《资本论》第一卷的第一章较为难懂,建议马克思改写,马克思立即予以采纳。马克思答应在第一章中增加附言予以说明,并建议洛帕廷先翻译第二章。洛帕廷认真校对了《资本论》中援引的文献资料,发现一些错误之处,马克思都予以接受并立即修改或增加解释说明。当时俄国还没有政治经济学的相关概念术语,洛帕廷和马克思共同探讨如何正确用俄语表达政治经济学理论,可以说洛帕廷推动了俄罗斯政治经济学理论的发展。因此,马克思认为洛帕廷是“少数几位能够完全理解他的思想和理论的人”。恩格斯也表示:“洛帕廷为我们的事业做出了巨大的贡献。”

洛帕廷的翻译工作进展很快,不到半年就已经完成了《资本论》第一卷的第二、三、四、五章,占全书三分之二的篇幅。1870年年底,翻译工作停顿下来。因为洛帕廷只身秘密赴西伯利亚,从事营救他的思想导师、俄国著名思想家车尔尼雪夫斯基(Н.Г.Чернышевский,1828—1889)的事务,并再次被捕,直至1873年6月才获得自由。洛帕廷动身前,考虑到了自身风险和路途遥远,就将译稿交给了丹尼尔逊。在确切得知洛帕廷因被捕无法继续翻译工作之后,丹尼尔逊就接力承担了这项任务。

丹尼尔逊是19世纪末20世纪初俄国著名的社会主义者、民粹派领袖,也是著名的经济学家,是马克思和恩格斯的好友,也曾与列宁、普列汉诺夫结成政治同盟,但最终分道扬镳。他经常以笔名“尼古拉—逊”(Николайон)、“尼克—逊”(Никон)和“尼—逊”(Нон)发表政论文章。丹尼尔逊于1871年10月完成了第一卷未译的所有部分,其中俄国民粹派人士柳巴温翻译了马克思事先承诺的为《资本论》第一卷第一章增加的附言部分。随后,丹尼尔逊还接受出版商波利亚科夫的委托,将预付稿费转交给马克思,用于资助《资本论》第二卷的写作和出版。

圣彼得堡书报审查委员会(СанктПетербургский цензурный комитет)聘请了两位著名学者作为《资本论》俄文版的审查官。主审官是经济学家斯库拉多夫(П.Д.Скуратов,1802—1885),另一位是德罗伯尔金(Е.В.деРоберти,1843—1915),他兼有哲学家、社会学家和经济学家的多重身份,当时和晚年在俄国和欧洲都有很大名气。两人对照《资本论》德文版认真阅读了《资本论》俄文版的样书,分别写出了结论,认为尽管这本书和它的作者“有着明显的社会主义倾向,但仍然不能因为缺乏法律依据而起诉它”“可以肯定地说,在俄罗斯很少有人去阅读它,更少人能够理解它。而且作者的研究完全是针对国外工厂现状,书中仅有二三处提到了俄罗斯的工厂”“鉴于该书的论述绝非所有人都能接受和理解,作者的论证方法又处处具有严谨的数学科学形式,委员会认为不能对该著作提出司法上的追究并准予该书出版”,此书较容易地通过了政治审查,斯库拉多夫在1873年还获得了四等公民(действительный статский советник)的称号。波利亚科夫想在书前增加马克思肖像,在1872年3月8日圣彼得堡书报审查委员会的记录中就出现了以下条目:“第五条,贵族波利亚科夫的请愿书,要求印刷3000套卡尔·马克思的肖像,他希望将其附加到马克思著作《资本论——政治经济学批判》的译本上。第一项决议如下:由于马克思是一位著名的社会主义者和国际协会主席,他在两方面都很激进。如果许可将其肖像附加在委员会并不了解的《资本论》文集上,仅仅是出于对作者本身的尊敬。因此不允许印刷马克思的肖像。”

1872年4月8日(俄历3月27日),《资本论》第一卷俄文版在彼得堡的波利亚科夫出版社(Издание Н.П.Полякова)出版,由位于彼得堡奥布霍夫桥和伊兹麦洛夫桥中间喷泉街的交通部印刷厂(Типография Министерства путей сообщения)承印,全书678页,每本书定价2.5卢布。据1956年莫斯科出版的《19世纪60—70年代俄国的经济思想和马克思主义》的资料,《资本论》俄文版首印3000册,到5月28日就销售了900册。马克思的朋友弗里德里希·列斯涅回忆:“期待已久的《资本论》俄文版终于在圣彼得堡问世了,这一事件作为时代的一个重要标志,变成了马克思和他的家人以及他的朋友们的一个真正胜利。”丹尼尔逊给侨居伦敦的马克思寄去了《资本论》第一卷俄文版,马克思非常高兴地在回信中表示:“首先,非常感谢,这本书装订得很美观,翻译得很出色。我还想要一本平装本,以便送给英国博物馆。”

关于《资本论》第一卷俄文版,还有一个神奇的故事将它与俄国另一位著名无政府主义者克鲁泡特金(П.А.Кропоткин,1842—1921)联系在一起。1897年,在英国流亡的克鲁泡特金收到了一份期待已久的礼物——波利亚科夫出版社的《资本论》俄文版,在书的扉页上写着:“出版商致彼得……阿列克谢耶维奇·克鲁泡特金。”然而,这本书不是波利亚科夫出版社出版的,因为出版社早在1873年就关闭了,扉页上的题名也不是波利亚科夫本人所写。这本《资本论》是1897年在美国纽约印刷的,签名是身居美国的俄国犹太出版商兼沙皇政府的密探叶瓦连科(А.М.Еваленко,1860—1934)所为,这本书的装帧设计、字形、版式等完全模仿波利亚科夫出版社的《资本论》版本,完全是一本蓄意伪造的书,叶瓦连科的目的在于抬高自己在俄国侨民中的地位和以此接近克鲁泡特金等俄侨革命者。

1883年马克思逝世之后,丹尼尔逊与恩格斯保持了密切的联系,丹尼尔逊继续《资本论》第二卷和第三卷的俄文翻譯工作,并分别在1885年和1896年出版。到1896年,三卷本《资本论》俄文版出齐,仍然是德文版之外世界上最早的外文译本。除丹尼尔逊的译本外,1898年,阿斯卡尔汉诺夫出版社出版了由柳比莫夫(Н.В.Любимов,1845—1918)主编的《资本论》第一卷和第二卷的俄文本,1899年,白俄罗斯族政治家、俄国社会民主党人古尔维奇(Евгения Адольфовна Гурвич,1861—1940)的译本在1899年由彼得堡的波波夫出版社出版,她是《资本论》俄文版的第一位也是唯一一位女翻译者。1907—1909年,莫斯科书籍出版社出版了由斯克沃佐夫斯切潘诺夫(И.И.СкворцовСтепанов,1870—1928)主编的《资本论》三卷全译本。2018年11月7日,俄罗斯圣彼得堡大学著名经济思想史学家谢罗克拉德(Л.Д.Широкорад,1939—)教授在上海财经大学马克思主义学院做了题为“卡尔·马克思的《资本论》在俄罗斯(1871—1930)”的专题讲座,他介绍经过研究得出结论,列宁本人曾参加过斯克沃佐夫斯切潘诺夫译本的准备工作。

《资本论》第一卷俄文版在中国有所收藏。中共中央党史和文献研究院信息资料馆(原中共中央马列编译局图书馆)收藏有标示1872年首版的《资本论》第一卷俄文版,清华大学图书馆也收藏有1892年出版的《资本论》俄文版以及1957年由苏联马克思主义——列宁主义研究院校对并定稿的《资本论》德文版。

二、2018—2019:《资本论》俄文版在北京的两次偶现

1899年,英国传教士李提摩太(Timothy Richard,1845—1919)与中国报人蔡尔康(1851—1921)合作翻译了英国社会学家基德(Benjamin Kidd,1858—1916)的《社会进化论》(Social Evolution),中文书名为《大同学》,该书第1章发表在1899年2月广学会主办的《万国公报》第121册上,其中写道:“其以百工领袖著名者,英人马克思也。”这是马克思的名字第一次出现在中文报刊上。该书第3章《相争相進之理》发表在《万国公报》1899年4月第123册,其中写道:“试稽近代学派,有讲求安民新学之一家。如德国之马克思,主于资本也……至今终无以难之。”这是中文世界第一次提到马克思的《资本论》。

1919年11月起,上海出版的《建设》月刊开始连载戴季陶(1891—1949)翻译的日本学者高畠素之(1886—1928)的《马克思的资本论解说》。高畠素之的《马克思的资本论解说》则来自恩格斯之后的马克思学说的唯一权威阐释者考茨基(Karl Kautsky,1854—1938)所著《卡尔·马克思的〈资本论〉解说》德文版。旅居日本的郭沫若(1892—1978)在1924年秋从日本回国后也曾下决心用5年时间把高畠素之翻译的10卷本《资本论》日文版翻译成中文,他表示:“觉得如果能为译完《资本论》而死,要算一种光荣的死。”但随后郭沫若因参加江浙战祸社会调查而将此事搁置。1930年3月,上海昆仑书店出版了陈启修(1880—1961)翻译的《资本论》第一卷第一分册,此为《资本论》第一个中文译本,后又有1934年5月由上海商务印书馆出版的吴半农(1905—1978)的《资本论》第一卷第一册的全译本。

郭大力(1905—1976)和王亚南(1901—1969)是《资本论》三卷本中文版的全译者。在翻译期间,他们经历了第一版译稿毁于日军战火、生活困苦无以为继、被困上海“孤岛”等困难。1938年9月,三卷本《资本论》中文版由上海的读书生活出版社出版,首印3000套,在国统区和中共控制区域都受到热烈的欢迎,不少社会知名人士如宋庆龄、冯玉祥、邵力子等都倾囊购买。著名经济学家许涤新(1906—1988)时任《新华日报》编委,他在回忆自己拿到《资本论》中译本时的心情时说:“在那个暗无天日的社会里,在那个被国民党反动派摧残得奄奄一息的出版界里,有谁能有条件把这部二百多万字的巨著全部译成中文呢?有哪个出版社有决心、有胆量敢出版这一部使资产阶级反动派发抖的《资本论》呢?感谢郭大力、王亚南二同志的劳作!”值得一提的是,此前的《资本论》中译本都是来自《资本论》的日文版和英文版,而郭、王译本则直接来自苏联马克思恩格斯研究院(后更名为马克思主义—列宁主义研究院)校定的德文版《资本论》,两人特为完成这项艰巨的工作,苦心学习德文数年,并为力求翻译准确,同时参考了英文、法文和日文版《资本论》。

在相当长的时间里,在中国人视野里,《资本论》要么是作为指导中国革命的“圣经”,要么是作为经济学的经典;其形象或是卷帙浩繁,或是高头大章;各色人们总是以敬慕的态度和仰视的角度看待它。然而,或许人们没有想到,在2018年,《资本论》第一次以待价而沽的拍卖品身份在中国显现。

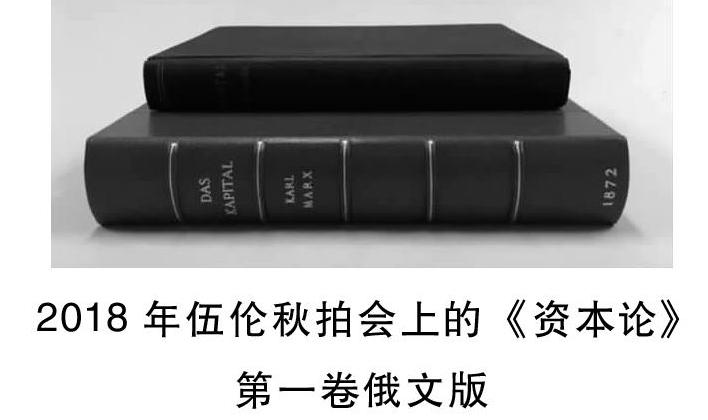

2018年12月28日,在位于北京站街9号湖南大厦十层B厅的北京伍伦国际拍卖有限公司的秋季文物艺术品拍卖会上,出现了端放在深红色的摩洛哥小羊皮函套上的深蓝色《资本论》第一卷俄文版第一版的身影。

2018年伍伦秋拍会上的《资本论》第一卷俄文版

“伍伦拍卖”成立于2013年年底,是一家专门从事中外书画、文物和珍玩艺术品拍卖的商业公司,它在马克思诞辰200周年和俄国1917年十月革命101周年之际推出上述拍品,显然拥有极其灵敏的商业嗅觉,它准备借“红色路线”而广开财源。正如在拍卖标书上所宣:“一切向前走,都不能忘记走过的路;走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去,不能忘记为什么出发。马克思诞辰200周年即将到来,伍伦秋拍以革命导师手迹向我们来时的方向献礼,借以揭幕伍伦手稿拍卖。”

“伍伦拍卖”曾在2017年的秋拍会上推出马克思在1868年12月30日致科勒特·多布森·科勒特(Collet Dobson Collet,1812—1898)的亲笔信和实寄封,尺寸20.9cm×13.3cm。科勒特的名字在马克思及其家人的书信中多次出现,马克思戏称他为“短胳膊科勒特”。在这封信中,马克思评述一本关于《莫斯科公国沙皇头衔》(The titles given to the Csars of Muscovy)的小册子。信中提到德国革命家西吉兹蒙特·波克罕(Sigismund Borkheim,1825—1885)和意大利爱国志士加里波第(Giuseppe Garibaldi,1807—1882)。这封信不但内容丰富,更为难得的是附有实寄封,上有马克思亲笔书写的收件人地址,这是极为罕见的拍品,更是首见于国内拍场。目前已知的我国公开收藏的马克思手稿共有5份,其中2份保存在中共中央党史和文献研究院信息资料馆,另外3份分别保存在中央档案馆和国家图书馆。这份拍品最后以人民币264.5万成交。

2018年到来,在世界各国纷纷隆重地纪念马克思的背景下,“伍伦拍卖”在它的秋季拍卖会“写经碑帖名人手迹书画专场”上自然要推出更加具有震撼力的拍品,那就是被称为“红色善本”的《资本论》第一卷俄文版首印版。

在拍卖标书上这样写道:“2018年是《资本论》第一卷出版151周年,《共产党宣言》发表170周年,马克思诞辰200周年。‘伍伦拍卖将以精装本《资本论》俄文第一卷第一版向马克思及其不朽的思想致敬!这是伍伦拍卖继2017年秋拍马克思亲笔信以来推出的第二件世界级红色善本。将近150个春秋更迭,存世的俄文初版《资本论》已寥若星凤,由于其历史价值、学术价值与珍贵性,多庋藏于世界各大图书馆和研究机构,能够在国际市场上流通并且品相近乎完美者难觅芳踪。伍伦拍卖此件《资本论》版本珍稀,装帧考究,系出名门,触手如新,实为可遇而不可求的国家宝藏!”“伍伦拍卖”给编号为“LOT83”的“《资本论》俄文初版精装本”开出了40万的估价,但没有得到其他拍家的响应,这件拍品最终流拍。

2019年10月中旬,笔者收到某著名国家级图书馆古籍部的电邮,邀请我参加《资本论》第一卷俄文版首印版(1872年版)的鉴定会,该图书馆欲收购一位海外卖家的藏品。笔者长期从事俄国史和苏联史研究,经常阅读包括列宁、斯大林等领袖人物的俄文著作,但是在以往的学术经历中没有珍善本的基础知识,更无任何的实际鉴定经验,但是在收到该图书馆的邀请,尤其是看到发来的待鉴定书籍的照片后,还是被这一极具挑战性的邀请吸引,想试图运用自己的俄国史知识和俄文能力为这次鉴定会提供些许有益的贡献。

当我赶到该图书馆古籍部狭小的会议室落座后,我的目光首先被摆在桌子上的《资本论》俄文版吸引。这是我第一次如此近距离面对这部“红色善本”。如果它真的是1872年首印的3000册之中的1册的话,那么到了148年后的今天,它不仅是“红色善本”,也应该是名副其实的“红色孤本”了。在征得古籍部主任同意后,我终于小心地将《资本论》捧在手上,仔细地端详和品味这厚重的历史感。

参加鉴定会的有来自中共中央党史和文献研究院(原中共中央马列编译局)的俄语专家和版本专家,有来自这家图书馆修复部的西文古籍修复专家,神秘卖家仍然神秘,未到现场。

中共中央马列编译局的专家带来了中共中央党史和文献研究院信息资料馆的《资本论》第一卷俄文版(1872年版)“收藏本”的照片,比对之后,认为无法给出待“鉴定本”是“真本”的结论。理由是“鉴定本”尺寸与照片上的“收藏本”有较大差别,因为1872年版《资本论》俄文版的装帧设计采取了当时俄国出版业少见的尺寸:24.0cm×16.5cm,“收藏本”即符合这一标准,2018年伍伦秋拍会的拍品《资本论》给出的尺寸也是24.0cm×16.5cm,说明“鉴定本”的尺寸值得怀疑。为了印证这一特殊的鉴定标准,专家同时提供了俄罗斯专门经营“善本、印刷品、艺术品、照片、圣像”(Fine Books, Prints, Photographs & Icons)的“拉罗斯画廊”(RARUS`GALLERY)在网络(http://www.raruss.ru/russian-thought/603-marx-capital.html)上公布的1987年6月11日成交的《资本论》俄文版(1872年版)的信息,书籍尺寸是24.0cm×16.5cm,此次交易以2.3205万美元成交。此外,专家认为“鉴定本”的厚度也超过“收藏本”,“鉴定本”的天头明显窄于“收藏本”。另外,“收藏本”的封皮为普通硬皮(hard cover)设计,而“鑒定本”封皮是深蓝色豪华硬皮精装设计。

笔者补充了一个重要信息。美国学者阿尔伯特·雷西斯在1970年6月发表在《斯拉夫评论》第二期(总第29期)上的《〈资本论〉挺进俄国》中曾提到《资本论》第一卷俄文初版付梓出版时,有少数采用厚纸印刷的豪华本,比其他印本厚30%左右,但是厚纸印刷并不等于封皮的豪华精装设计。

笔者的发言和意见主要集中在“鉴定本”的衬页和书名页题字的解读上。在衬页上留有用蓝色圆珠笔写的“送叶·科·卡姆里明——智慧书籍的收集者和鉴赏者,致敬。斯·阿·巴尔切尼科夫。1879年4月9日。莫斯科。”(Е.К.Гомльминусобирателю и ценителю умной книги.с уважением.С.А.Барчеников.09.04.79.г.Москва.)。我曾在俄罗斯网络的人名录上认真搜寻,但均未找到叶·科·卡姆里明和斯·阿·巴尔切尼科夫的信息,说明两者可能并非文化名人。咨询的俄罗斯朋友对两人也没有深入的了解,声称“卡姆里明”姓氏较少见,而“巴尔切尼科夫”姓氏则较常见。因此,我推断此书的主人可能只是古旧书商或爱好者。但同时我的疑问也在于此,如果“鉴定本”真是1872年真本,到1979年已逾107年,其珍稀性是不言而喻的,一般的收藏者和经营者出于常识和素养是不会直接在真本上写字的。在“鉴定本”的书名页上还留有“罗·叶·布里林格”(Р.Е.Брилинг)名字,“布里林格”是来自德语国家的外来姓氏(德语为Briling),因此较容易寻找其信息。随后我在俄罗斯网络的人名录上找到了同名同姓者罗曼·叶夫根尼耶维奇·布里林格(Роман Евгеньевич Брилинг,1939—),此人是技术学副博士,苏联重工业企业建设部技术管理局中央工业装备研究所的建筑结构和材料工程师,他可能是“鉴定本”的第一个或第二个主人。

笔者给出的结论是:“鉴定本”的真实性存有较大疑点,“鉴定本”可能是20世纪60—70年代苏联的影印本。1931年联共(布)中央设立“马克思—恩格斯—列宁研究院”(Институт МарксаЭнгельсаЛенина),1953年更名为“马克思—恩格斯—列宁—斯大林研究院”(Институт МарксаЭнгельсаЛенинаСталина)。1956年苏共中央将其更名为“马克思主义—列宁主义研究院”(Институтмарксизмаленинизма),其主要任务是整理和出版《马克思恩格斯全集》德文版和俄文版的第二版(1—50卷,1956—1981年出齐)和《列宁全集》第四版和第五版(1—55卷,1958—1965年出齐),此外研究不同历史时期和不同语种及版本的马克思、恩格斯、列宁以及国际共产主义运动著名领袖著作也是该机构的重要使命,为此整理并影印了不同时期、不同语种和不同版本的领袖著作,其中应该包括《资本论》的第一个外文版本,即1872年“波利亚科夫出版社”出版的洛帕廷和丹尼尔逊译本的《资本论》第一卷俄文版。

右:内衬上俄文签字:“送叶·科·卡姆里明——智慧书籍的收集者和鉴赏者,致敬。斯·阿·巴尔切尼科夫。79年4月9日。莫斯科。”均为手写体。右:右上端俄文签名:“罗·布里林格”(手写体)

签名的细部。“送叶·科·卡姆里明——智慧书籍的收集者和鉴赏者,致敬。斯·阿·巴尔切尼科夫。79年4月9日。莫斯科。”均为手写体。

左:书名页“罗·布里林格”签名(印刷体),“罗·叶·布里林格”签名(手写体),右:书名页后的致敬页“罗·叶·布里林格”的签名(手写体)

图书馆修复部专家首先解答了“鉴定本”封皮豪华硬皮精装设计与中共中央党史和文献研究院信息资料馆“收藏本”封皮普通硬皮设计的差异问题。专家给出例证,即奥地利维也纳的“古旧书商‘因里波利斯·吉尔霍芬有限股份公司”(Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg.GmbH)在2000年11月22日以18.5万欧元交易一本《资本论》第一卷俄文版(1872年初版),此书的封皮也是豪华硬皮精装设计,但是颜色与“鉴定本”有差异,为深红色。专家认为仍不能确定《资本论》俄文版1872年初版是否同时印刷豪华硬皮精装本,而有可能“鉴定本”原为普通硬皮设计,但因流传已久导致书芯散乱,持有者不得不采取的补救措施,经历改装后经重新缝帖,使其变成了深蓝色豪华硬皮精装本,书的厚度也随之增加,并且在改装时将天头裁齐,因此与“收藏本”有差异。

这位图书馆修复部的专家曾在大英博物馆留学,在西方书籍的纸张、版式、字模、字形和装帧等方面更为专业和内行。针对笔者提出“鉴定本”可能是20世纪苏联时代的影印本的问题,这位专家也发表了自己的看法。她借助专业设备对“鉴定本”进行了认真细致的勘察,认为可以得出如下结论:“鉴定本”铅字印刷的凹凸感明显,字符清晰,墨色均匀,应为铅印本,并非影印本,可以确定书芯是原装,纸张有自然老化特点,但是究竟是在1872年印制的,还是在其他时期印制的无法确定。

笔者还提供了另一个网络信息用于比较。赫尔曼·H.J.林格父子公司(Herman H.J.Lynge & Son)是一家1821年成立于哥本哈根的古舊图书收售公司,自成立以来一直是丹麦古书商协会(ABF)和国际古书商联盟(ILABLILA)的成员,网络标示它的信誉为五星级。该公司自2017年在美国注册的“图书交易网”(www.biblio.com)上传《资本论》第一卷俄文版(1872年初版)的交易信息(https://www.biblio.com/book/kapital-kritika-politicheskoj-ekonomii-perevod-c/d/1134233851/),较为详细地展示了待价而沽的《资本论》的细节。此书封皮是深红色豪华硬皮精装设计,1872年版第二印次,共678页。此书最重要的卖点是书的主人竟然是大名鼎鼎的苏联经济学家和统计学家、苏联科学院院士斯·古·斯图鲁米林(С.Г.Струмилин,1877—1974),他是苏联工业化计划的最重要的设计者,他的大名赫然手写在书名页上,从而平添了这本书的价值,因此书商开出的估价是17.5万丹麦克朗,但至今未完成交易。

鉴定会持续两个多小时,不觉日头已升正午。专家们最后的共识结论:“鉴定本”疑点太多,无法确定真实身份,需要寻找更多的证明资料,留待他日再议再决。

左:《资本论》的书脊;右:右上角是斯图鲁米林亲笔签名

置身在这座著名的国家级图书馆古色古香但略显逼仄的古籍部会议室里,面对着近在咫尺并触手即得的“红色善本”,倾听着围坐的专家们极为专业到位的评点,对于我而言,油然而生的是一种从来未有过的神圣和奇妙的感觉。其实,对于我这个外行而言,这本书的真伪并不重要,因为即便它不是拥有148年光荣历史的“善本”,它也是经历了40年艰辛流转的“老书”了,这本书所负载的历史故事,拥有的历史信息,不就构成了一部别样的和鲜活的俄国革命史和苏联政治史吗?

作者单位:北京师范大学历史学院

黑河学院

(责任编辑郎静)