5种杀菌剂对马铃薯黑痣病的田间防效试验

石娟娟,安建华,魏周全,王文慧,孙兴明,莫 娟

(甘肃省定西市植保植检站,甘肃定西743000)

1 试验目的

马铃薯黑痣病由立枯丝核菌(Rhizoctonia solani Kuhn)引起,为典型的土传、种传真菌病害[1-3],是近年来马铃薯生产中发生越来越重的病害之一,又称立枯丝核菌病、丝核菌溃疡病、黑色粗皮病等,以带病种薯和土壤传播,在世界各地马铃薯主产区均普遍发生。甘肃省是我国马铃薯种植大省,尤其定西马铃薯更是世界闻名[4]。因市场需求增大,近年来种植面积不断扩大,连作重茬现象普遍,导致马铃薯黑痣病越发严重。为了有效控制马铃薯黑痣病的发生,筛选防治马铃薯黑痣病的高效药剂尤为重要。试验选用醚菌酯、咯菌腈等药剂通过不同施药方式来防治马铃薯黑痣病,旨在筛选出1~2种高效防治药剂。

2 材料与方法

2.1 试验地概况

试验地设在定西市安定区团结镇小山村,海拔1 971 m,气温6.3℃,年平均降水量390 mm,全年无霜期140 d,土壤为黄壤土,肥力中等。

2.2 供试材料

试验马铃薯品种:兴佳2号。试验药剂:250 g/L的嘧菌酯(先正达)、25 g/L的咯菌腈(先正达)、325 g/L的苯甲·嘧菌酯(先正达)、90 g/L氟环·咯菌腈(先正达)、18%的噻灵·咯·精甲(先正达)。

2.3 试验设计

试验设置5个处理,以不施药剂为空白对照(CK)。随机区组排列,重复3次。小区长6 m、宽5 m,小区面积30 m2。每小区保持相同的株数,即182株,保苗60 600株/hm2。播种方式采用人工点播。

2.4 施药方法

马铃薯播种时进行药剂拌种处理,在播种前1 d将试验药剂配成母液,然后兑少量水稀释后边喷洒边搅拌,使薯块着药均匀,摊开阴干后播种。

2.5 调查方法

10月上旬马铃薯采挖时进行测产,并每小区取3点,每点调查10株的马铃薯的薯块发病情况,即每个小区共调查30株马铃薯,调查薯块的发病率和严重度,计算病情指数。

2.6 调查数据处理及病情分级

数据处理采用Office Excel 2010进行数据统计,采用DPS进行,进行Duncan新复级差法,在5%水平下进行显著性分析。

马铃薯薯块大小分级标准:大薯为质量大于等于250 g;中薯为质量100~200 g;小薯为质量小于100 g。

马铃薯黑痣病块茎病情分级标准:0为薯块表面没有菌核;1为菌核面积占整个薯块面积的0~5%;3为菌核面积占整个薯块面积的6%~35%;5为菌核面积占整个薯块面积的36%~65%;7为菌核面积占整个薯块面积的66%~95%;9为菌核面积占整个薯块面积的96%以上。

带病块茎数(个)

3 结果与分析

3.1 不同药剂处理对马铃薯薯块产量的影响

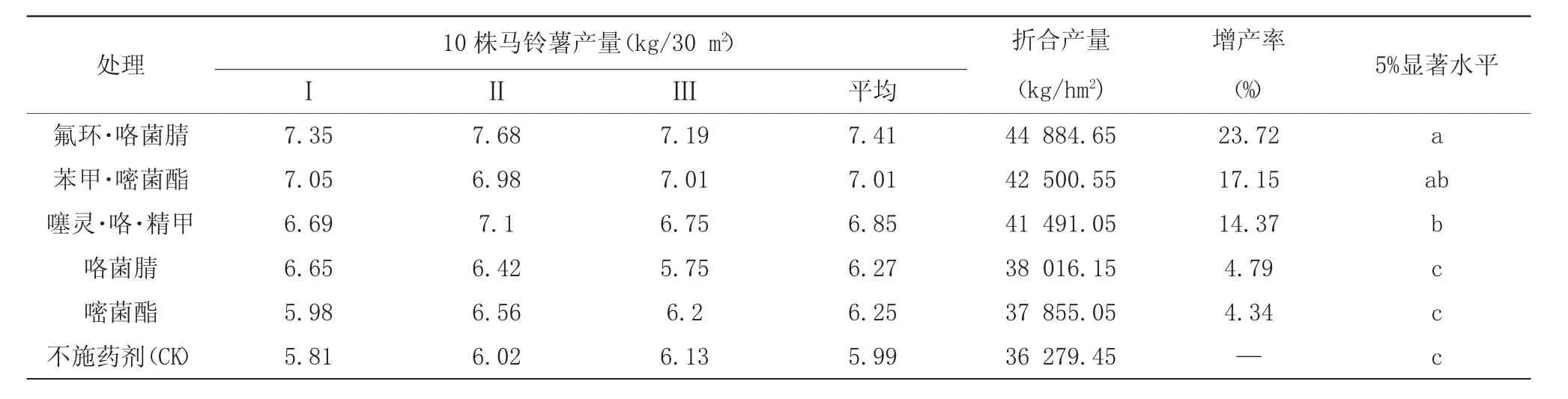

从表1可以看出,各药剂处理的产量均高于对照,说明各药剂处理对马铃薯均有增产效果,其中氟环·咯菌腈处理产量最高,折合产量44 884.65 kg/hm2,与苯甲·嘧菌酯处理间差异不显著,与其他处理间差异显著;苯甲·嘧菌酯处理与噻灵·咯·精甲处理折合产量分别为 42 500.55 kg/hm2、41 491.05 kg/hm2,两者间差异不显著;嘧菌酯、咯菌腈处理折合产量分别为38 016.15 kg/hm2、37 855.05 kg/hm2,两者与对照间差异不显著,与其他处理间差异显著。增产率最高的为氟环·咯菌腈处理,达23.72%,其次为苯甲·嘧菌酯处理,为17.15%;其余处理增产率从高到低为噻灵·咯·精甲>嘧菌酯>咯菌腈,依次为14.37%>4.79%>4.34%。

表1 不同药剂处理对马铃薯产量的影响

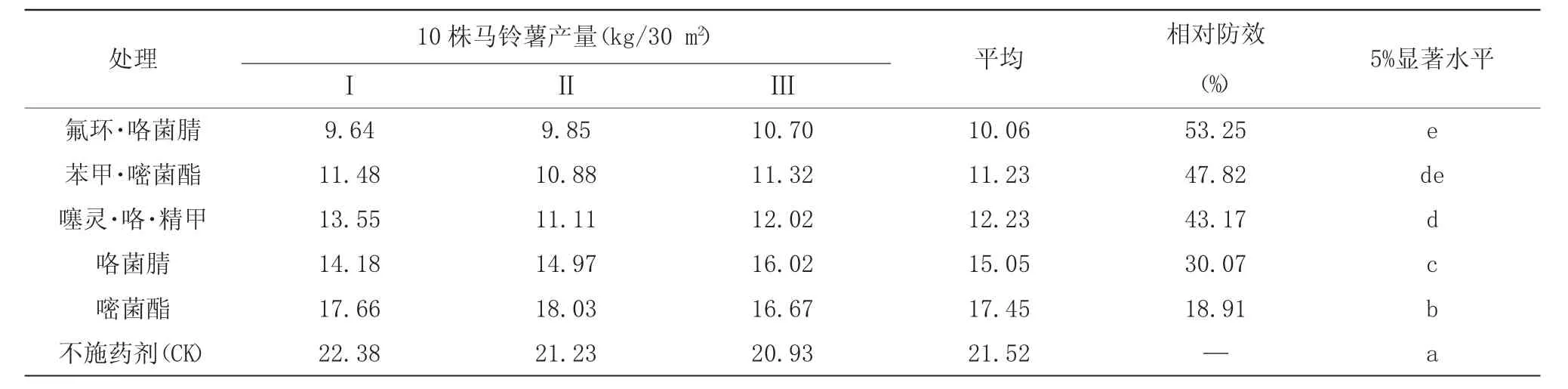

表2 不同药剂处理对马铃薯黑痣病的防治效果

3.2 不同药剂处理对马铃薯黑痣病的防治效果

从表2可以看出,各药剂处理平均病情指数均低于对照,说明各处理对马铃薯黑痣病均有防效,其中氟环·咯菌腈处理平均病情指数最低,为10.06%,与苯甲·嘧菌酯处理(平均病情指数为11.23%)差异不显著,与其他处理间差异显著;苯甲·嘧菌酯处理与氟环·咯菌腈、噻灵·咯·精甲处理间差异不显著,与其他处理间差异显著;噻灵·咯·精甲、嘧菌酯、咯菌腈处理的平均病情指数依次为12.23%、15.05%和17.45%,各处理间差异显著;不施药剂(CK)的平均病情指数为21.52%,与各处理间差异显著。相对防效从高到低为氟环·咯菌腈>苯甲·嘧菌酯>噻灵·咯·精甲>嘧菌酯>咯菌腈>不施药剂(CK),氟环·咯菌腈、苯甲·嘧菌酯、噻灵·咯·精甲、嘧菌酯、咯菌腈相对防效分别为 53.25%、47.82%、43.17%、30.07%、18.91%。

4 结论与讨论

马铃薯黑痣病是种薯带菌或土壤传播的病害,控制难度较大,且因重茬等原因发生日益严重,影响马铃薯的产量与品质。本试验选用5种杀菌剂对马铃薯黑痣病的田间防效进行测定,发现氟环·咯菌腈、苯甲·嘧菌酯药剂拌种处理对马铃薯黑痣病的防病效果均较好,增产效果最明显,为马铃薯黑痣病防治高效药剂,可在大田种植中进行推广使用。