清冽涟漪下的生命赞歌

——林怀民《流浪者之歌》解读

高 青

(山西旅游职业学院 旅游文化与艺术系,山西 太原 030031)

享誉世界的舞剧《流浪者之歌》,是台湾舞蹈家林怀民1994年创作的作品,首演至今26年经纬岁月,走遍世界多个国家和城市,好评如潮,经久不衰。该剧如此的生命力,根植于作者对佛教、哲学、冥想之后的彻悟,得益于德国作家赫尔曼·黑塞依据佛传故事改写的同名小说内在人性的启示,孕育于儿时父辈面朝黄土背朝天耕作文化的浸润,以及一段刻骨铭心稻谷游戏的童年记忆,经岁月沧桑的洗礼,对稻谷与人生、稻谷与人性、稻谷与生命之间的关系的不尽思考,凝练聚合形成的知性美,以独具匠心的手法打造、慢化、组合,改变了传统现代舞热烈、奔放、洒脱、无拘无束的风格,凸显出自由、沉思、超然的舞美品格,籍以“乔治亚民歌”那种悠远而深沉贯穿古今生命时空的情调,诠释着内心深处挥之不去的稻谷情结,使稻谷的灵魂驰骋于生命时空,不仅与芸芸众生结缘,也萦绕于佛陀的生死观念。仿佛在稻谷面前照映出人之追求,人之灵魂,人之百态,也仿佛只有遁入不食人间烟火的佛门,才会超然于稻米设定的人生命运,才能做到“不以物喜,不以己悲”的境界。但现实的生命存在,谁又能摆脱稻米的这种设定,如此,为着稻米而劳,为着稻米而活的哲学命题,就永远横亘在世人面前,一代一代的人们用着有限与无限相统一的生命,无休止而又重复地回答着、注解着、吟唱着,稻米永恒,生命永恒之歌。

一、舞蹈动作分析

整个“作品”的舞蹈动作张弛有力,稳健拙朴,给人们强烈的符号冲击。比如那一尊定格于舞剧始终的佛陀。佛陀面对“稻谷”世界的无忧、无虑、无求的“静”与流浪者面对“稻谷”忧、思、虑构成的“动”,构成鲜明对比画面,无不引人以趣、以思、以觉、以悟、以穷观。

(一)舞蹈片段分析

剧中从天而降的稻谷像金色的小溪流水,以醍醐灌顶之式,不停冲击着、浇灌着,也仿佛在时刻提醒以慈悲为怀、救苦救难的佛教世界众佛肩负的神圣职责。一粒粒稻谷也好像人间饱含善良的使者,代表着天下无数苍生,倾诉着他们的疾苦,呼唤着无穷的渴望。但映入我们眼帘的是,代表人间期愿的稻谷尽管川流不息,尽管堆积如山,但佛陀无动于衷,始终如一,不动声色的“静思”形象,展示了一切兼有因果的佛术定力,感染着观者不得不从喧嚣的尘世撤退至宁静思想的港湾,重新斟酌人生的思绪。

《流浪者之歌》被称为最安静的舞蹈,传达出一种静谧的情感,利用音响、音乐、文字、动作和道具等表现出舞剧所要呈现出来的话语。

剧中由稻谷构成的连绵群山,或说是弯弯曲曲的圣河,自始至终吸引着流浪者为之付出,为之辛劳的壮举。由于各自有各自的盘算,各自有各自的动机,导致所有舞者的动作,精彩纷呈。但都是以善者的姿态来劳作而改变困境的,在他们负重前行的脚步里,挥汗如雨的身躯中,所有筋骨和毛孔无限扩张、收缩和放松、倒地和爬起,都在默默的忍受着,因为他们的期望在于来世,美好在于来生。

中国舞蹈意境讲究行云流水,虚实相生。在舞者表演中,以身体动作为舞蹈语言。林怀民在编排时,重点训练舞者气的概念,认为舞者身体里要有从丹田中发出的气,这样从表演开始,气就会在舞者身体中的每一个细胞中流动,使舞者的动作更连贯,有虚实相生的气息。气的运用在舞剧表演中非常重要,因为舞者呼吸的是气,由呼吸指引自身的动作,也就是将周围流动的气慢慢导入身体中[1]。这种导入速度根据舞者的需要,随意调动,可快可慢,造成舞者动作速度变化的差异性,从而由内到外传递着身体的信息。

生命是一切的本源,生命开始与结果都伴随着痛苦,从嗷嗷待哺到步履蹒跚,如同舞者表现出的步伐,一步一步留下自己生命的痕迹。舞剧中,信仰的符号贯穿整个舞剧,最开始,流浪者将稻谷扬在空中,让自己沐浴在谷雨中,象征着横河边沐浴洗礼的芸芸众生[2]。五位舞者将谷堆推开,代表着环湖叩拜。全身匍匐的朝圣者,将手缓缓举过头顶,表现出自己的内心对上苍的恳求。蜷缩的身体代表着对未知的恐惧,爬行中铺开的谷粒如同生命印记,每一次跌倒与爬起、行走与背负都体现出了生命循环往复的意义。利用蜷缩、爬行、行走动作表达对生命的感悟。从舞剧的开始到结束,体现着人生命中的挣扎、纠结、茫然、痛苦和坚持,虽然生命随着时间再次流动,但是永恒不变的是生命的流逝。

当第一部分结束之时,所有舞者都来谢幕,包括那位不论悲喜都不动如山的僧人。但始终有一位舞者拿着耙子耕作,独自一人在台上画着同心圆,持续约30分钟(图2)。

跟世界许多文化一样,台湾原住民围成圆圈起舞,因为他们的祖先相信,只有这样汇聚群体的力量才能将邪魔驱逐于圆圈之外。他们挽手而舞,分享彼此的体温,在集体的韵律中舞动。舞蹈使人类聚集起来。

这是《流浪者之歌》中最为特别的一个舞蹈片段,没有任何故事情节,节奏被无限放缓,唯一的舞美就是台上三吨多金黄色的稻米。无论是跺脚还是甩手扭曲的身体,都代表着对于生命与希望的追求,体现出了深刻的身体视觉形象和意蕴。

(二)动作与符号分析

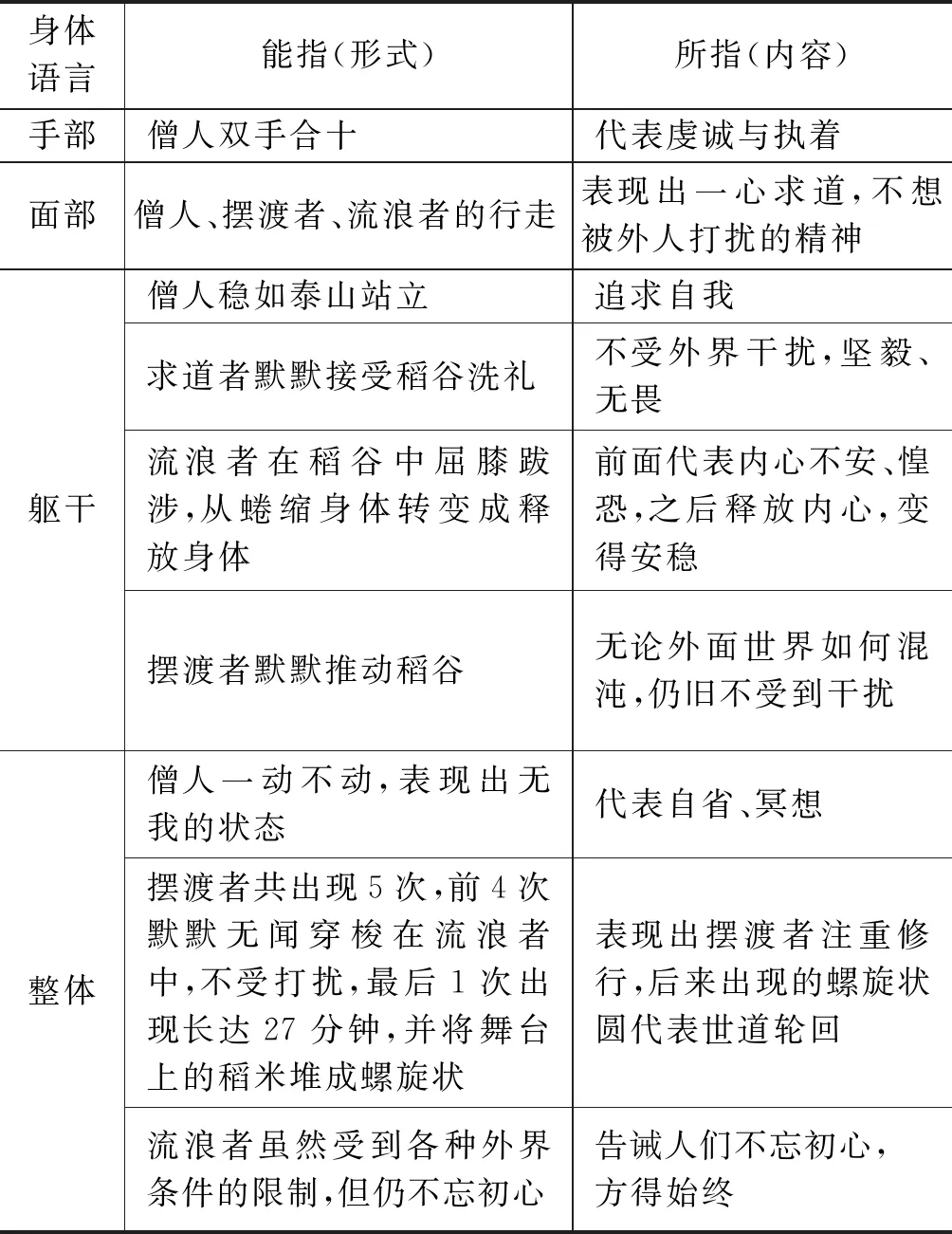

索绪尔认为,符号是可被感知的物质形式,它是意义的承载[3]。语言符号包括“所指”和“能指”。两者体现了概念与形象的关系。能指是形象,所指是内容意义。

表1 《流浪者之歌》的舞蹈动作符号系统分析

《流浪者之歌》中有一个男子独舞片段,名为重生舞,这一片段很好地解读林怀民的身体语言符号。该舞者在舞蹈过程中裸露身体,仅将隐私部位遮住,是一个非常大胆的尝试(图3)。

图3 《流浪者之歌》重生舞片段

在重生舞开始,该舞者从黄金稻谷中慢慢起身,屈膝跋涉,表现出历经鞭挞修行后的重生。在一度空间内舞者的动作语言数量最多,例如俯、跪等,象征着向神灵表达内心的渴望。舞者在二度空间中的动作主要是身体直立,头部稍低,表现出惆怅、失落等情绪,更多的是对未来的迷惘、无助的纠结心理。

在重生舞中,静态表现形式偏多,因为舞蹈是动态与静态的完美融合,这种方式能够突出舞者,让人印象深刻,引起观众的关注。舞蹈中使用的静态造型技法,从多方面、多角度挖掘出了人类身体的潜在能力,从多个角度展现人体的力度、柔美。这种表现形式,给人们带来焕然一新的视觉感受,通过舞者的身体动作,塑造了一个更加鲜活的艺术形象。舞者的每一次流动、静止、滚地等都是对舞剧情感的一种表达,该舞蹈与其他舞蹈不同,没有过多花哨的技巧,却形神兼具地表达了丰富的情感,向观众传递出坚韧、虔诚和执着的情感。在正常生活中,人通常是充满希望的,随着人的心理变化不断发生改变。在舞段最开始的部分,舞者首先向天空伸出右手,身体向前微微探出,表达出舞者对于光明的渴望与未来的期待。动,是人们自出生就拥有的本能动作,通过身体的动作能够表达人的情感,舞者全神贯注,在舞台上行云流水地演绎着舞蹈。舞者随之跪坐在金色谷粒堆成的河流边,是对汲取的欲望。在该舞剧中,舞者充分运用了“探、捧、抓、拧、抚、滚”等不同的身体动作元素,体现了内心情感与欲望的矛盾。

舞段中动作能指与符号所指的关系呈现出一对多的模式。舞蹈身体语言符号不同于语言符号。舞蹈的运动是视觉对象的运动,而视觉形象具有不确定性和意义的模糊性。因此,舞蹈的身体符号中“能指”可以有多种“所指”。二者关系是任意性的特征。于是,在《流浪者之歌》中,我们看见的稻谷、火祭、树祭可以分别象征流浪者在求道路上的诱惑、欲望和坎坷,也可以代表他们想要挣脱手中的枷锁,逃脱世俗,追寻自由的理念。同时,在僧人身上运用深黄色追光代表了僧人神圣的精神,构图上代表了僧人的坚定,象征求道路上的曲折和坚韧。这些非身体语言都较好地塑造了舞剧,起到了衬托舞者的作用。

二、舞台呈现分析

舞剧表演中,舞蹈空间的运用以东方传统的写意舞台构成。舞蹈的实际发生多以节奏、韵律的人体动作为主要表现手段,通过人体动作能够表达出形象的情感与意趣等。同时,借助道具、音乐、灯光等舞美设计,营造出虚实变化,精神流动的意蕴空间,从而达到“言有尽而意无穷”的舞台呈现效果。

(一)舞台道具的空间维度

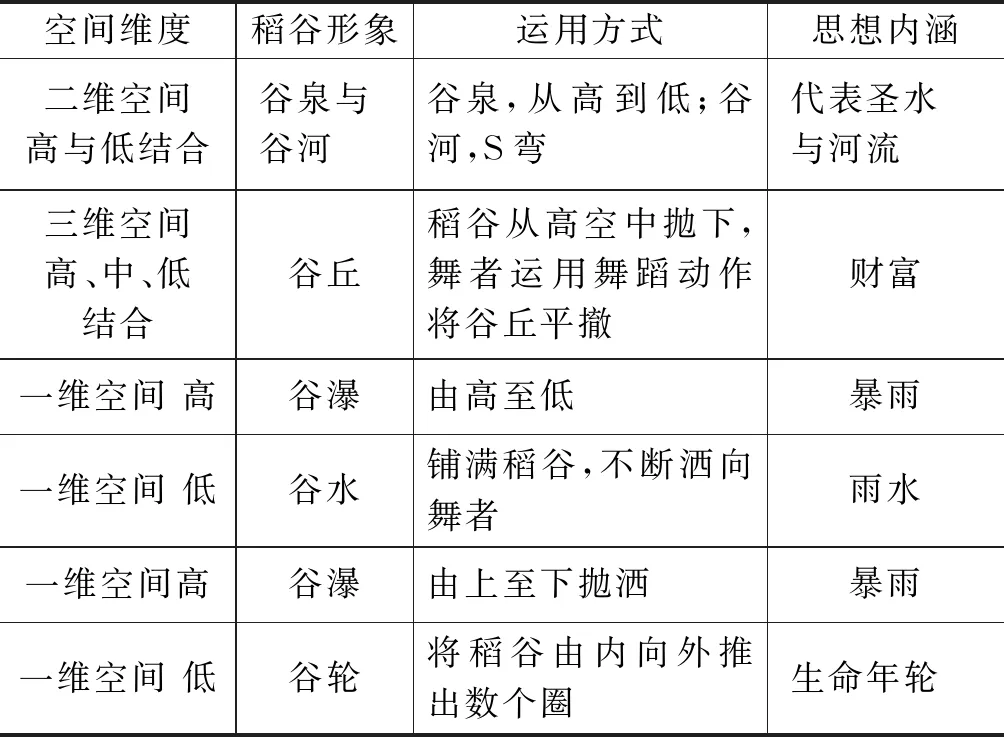

舞蹈身体语言符号主要借助身体动作进行语义传达。但是,舞蹈又是时间性、空间性、综合性的动态造型艺术。舞者的动作,离不开舞台道具的运用,核心道具的空间层次变化都具有不同的意义,如下表所示:

表2 稻谷空间层次变化及含义

舞蹈空间分别由一维、二维、三维空间共同构成。一维空间和二维空间都是平面,多体现为线性流动,既包括横向运动又含有纵向流动。而三维空间作为立体空间的呈现,传递出对高度的占领,体现权势与财富。第三维空间的制高点,让谷物从高空抛下,显示“所有权势语”,代表富足。借助舞蹈道具与空间结合下的非语言媒介,完美诠释了作品的主旨意蕴。

(二)舞台道具的情感表现

关于舞蹈的情感表现,最早见于《毛诗序》,“情动于衷而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足,不如手之舞之,足之蹈之也。”舞蹈相较于音乐、诗歌,重在抒情,拙于叙事。同时,舞蹈的讯息通过一些舞台道具,传达表露人的心境,甚至族群的性格和特质。舞台道具作为舞蹈重要的表现手段之一,进一步增强了舞蹈情感,升华和延长了舞蹈语义的情感表达。它的巧妙运用为情感的表现搭建了宽广的桥梁。

布满舞台的三吨半金黄稻米,将舞台打造出极具诱惑力的剧场人生氛围。不仅一张张流动的舞姿画面与稻谷构筑的若峰、若谷、若河、若水的意象,发人深省,引人深思,而且贯穿整个舞蹈奇特的构图、造型、舞台调度,都在弥漫稻谷沉思的张力,营造着流浪者探寻家园的梦想,给人启迪,给人以力量,给人以无限的沉思与遐想。

三、结语

林怀民作为中国现代舞的重要代表人物,他创立的“云门舞集”被誉为“当代台湾最重要的文化财富之一”。他扎根于中华文明智慧的肥田沃土,也不忘吮吸西方哲学的精神内核,在融合东西舞蹈技巧和剧场观念的创作实践中,建立起中国现代舞的新格局。林怀民曾说,如果只能留下一部作品,我希望是《流浪者之歌》,它会给大家带来安静的时光[4]。“我们都是人世间的流浪者,带着迷惘与求索一路追寻,我们流浪在这世间,只为寻找生命中最珍贵的光。”[5]

林怀民是舞蹈界的哲人,舞剧《流浪者之歌》是一部关于当下、关于生命、关于追寻的舞作。