宋代人物画中配景的史学演进与形态梳理

张廷波

(1.中央美术学院中国画学院,北京 100105;2.河北师范大学美术与设计学院,河北 石家庄 050024)

中国人物画,绵延于画史数千年,与之相伴者便是画中配景,这常被学界称作人物画之“背景”,其传承流转从未停歇。换言之,人物画发展多久,画中配景便悄然相伴多久,却很少被专门重视与研究。这显然是学术研究之重大缺憾。此一缺憾背后,便是对人物画中配景所蕴含之丰富艺术与文化内涵的无视与研究不足。鉴于此,本文尝试以人物画背景发展高峰期的宋代人物画为研究对象,探究人物画中配景的史学演进与形态脉络。

一、人物画中配景的早期形态

中国人物画的出现,可追述至新石器时代甚至更早时期。王伯敏认为:“青海大通县上孙家寨出土的彩陶盆,内有舞蹈纹……这件陶器的发现,使我们形象地看到了原始舞乐的情景。”[1](P6)而1949年发现于湖南长沙陈家大山楚墓的《龙凤人物帛画》,是我国现存最古老的绘画之一。王伯敏认为:“这是一幅带有迷信色彩的风俗画,描写一位巫女为墓中死者祝福龙凤引道升天。”[2](P28)类似的作品还有《人物御龙图》、马王堆一号汉墓帛画、山东临沂金雀山九号汉墓帛画等。上述作品对于我们了解那个时代人们的生活状态有着极高的历史与艺术价值。

人物画的第一次创作活跃期可推至汉代,尽管在技术层面还较为稚拙,但从汉代留存的画像石与画像砖看,用“品类群生”形容亦不为过。汉代,甚至战国时期留存的绘画资料还有帛画、木版画、壁画、漆画等。绘画题材上至王公贵族,下到平民百姓,几乎已涉及人们日常生活的所有领域。汉王延寿《鲁灵光殿赋》形容,“千变万化,事各僇形,随色异类,曲尽其情。”王朝闻认为:“初步印象可以说明,阳春白雪与下里巴人之间没有绝对的界限。如果把全国的形象加以汇总,然后按照现代人对绘画的风格及流派的界定方式进行分类,结果就会发现,汉画艺术形象几乎包括了现代的所有艺术形式,呈现一种百花齐放的局面,包含了丰富多彩的风格。”[3](序)

从张彦远《历代名画记》所载汉武帝时《五岳真形图》,至魏晋时山水画语言日臻成熟,理论著述亦获极大飞跃。南朝梁姚最《续画品录》“萧愤”条记其“尝画团扇,上为山川”,“咫尺之内,而瞻万里之遥;方寸之中,乃辨千寻之峻”。史料载,以人物画名传后世的顾恺之亦曾作专门山水,其《画云台山记》就是一篇关于山水画的论著。这也说明,顾恺之极有可能是较早凭借全面艺术造诣而尝试将山水与人物融合的艺术家。顾恺之的这种探索显然具有开创性意义,正如同时代的谢安赞其“苍生以来,未之有也”。今天我们所见魏晋时代人物画中山水配景虽在技术层面仍显稚拙,配景中山形“群峰之势,若细饰犀栉”,树木“列植之状,则若伸臂布指”,比例上“或水不容泛,或人大于山”的图式形态并未彻底改观,[4](P107)但情境营造与艺术风格却已彰显独有的审美情趣与时代特征。如敦煌428窟北周《萨睡那太子本生》、顾恺之的《洛神赋图》、南京西善桥南朝砖印壁画《竹林七贤荣期启》等。

与此同时,尽管从魏晋时存世不多的作品看,人物画中的配景尚显生拙,却有另一现象值得关注,即:此时的绘画理论已高度成熟。如顾恺之、谢赫、宗炳、王微等人的著述,对于后世,甚至直到今天仍是探讨中国画创作的重要著作。如宗炳《画山水序》:“且夫昆仑山之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹,迥以数里,则可围于寸眸。诚由去之稍阔,则其见弥小。令张肖素以远映,则昆阆之形,可围于方寸之内。竖画三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥。是以观图画者,徒患类之不朽,不以制小而累其似,此自然之势。如是,则嵩华之秀,选秏之灵,皆可得之于一图矣。”[5](P11)此处,宗炳不仅于宏观层面提及置景造境的观察、透视、比例、空间等表现要求,亦提及具体技法:“竖画三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥。”这显然是建立在实践经验基础之上的理论总结。陈池瑜就认为:“在魏晋南北朝时期,中国的田园诗、山水诗、山水画等得以产生并得到较快发展,成为中国艺术中最重要的样式。”[6](P19-20)尽管此时或许山水画尚未成熟,但在情景造境上却足以令宗炳老来“足不出户,卧以游之”,亦足可使“山水以形媚道”,进而“澄怀味象”。[7](P11)

也正因此,早于山水画发展的人物画,其画中配景也应基本脱离了稚拙状态,进入图式语言的完善期。据载,山水画家宗炳(约375—443年)兼擅人物,谢赫《古画品录》记其人物画有《嵆中散》《孔子弟子像》《颍川先贤图》《惠特师像》等。(1)据谢赫《古画品录》载,宗炳的人物画有《嵆中散》、《孔子弟子像》、《颍川先贤图》、《惠特师像》等,http://www.360doc.com/content/16/0928/05/36270175_594275946.shtml,《古画品录·校注·下》。这愈发佐证了此时人物画中配景逐步成熟的现实可能。而考证画史,更早的山水画家应推顾恺之(约345—407年),张彦远《历代名画家》载其“多才艺,尤工丹青,传写形势,莫不妙绝”,并著录其山水画《庐山会图》《水府图》等。[8](P146)更重要的是顾恺之在将山水与人物相融合的历史进程中做出有益尝试,并留下可资参考的图像资料——《洛神赋图》。南朝宋刘义庆《世说新语·巧艺》亦载顾恺之为谢鲲(幼舆)画像时,认为:“此子宜置丘壑中”。[9]

一身多能的全面绘画技艺,促使宗炳、顾恺之等人在人物画的配景形态演进历程中做出重要贡献。很可惜,或因年代久远、墙壁坍塌、战乱频仍,画迹无存。今仅见《洛神赋图》摹本,成为探究魏晋时期人物画配景形态的重要图证。(2)对于人物画中的“置景造境”魏晋时已颇为流行,如画史载顾恺之在创作当时一位风流诗人谢幼舆时便在画后加了人物背景,人问其故,顾恺之认为其应置于丘壑之中,实为传神之故。

二、隋唐时期人物画中配景成熟的准备期

隋代的展子虔在人物与山水相融合的发展历程中具有里程碑式意义。其《游春图》流传有序,在宋周密《云烟过眼录》、明文嘉《严氏书画记》、詹景凤《东图玄览编》、张丑《清河书画坊》、清安岐《墨缘汇观》及《石渠宝笈续编》中均有记载,画前隔水亦有徽宗赵佶“展子虔游春图”标题。[10](P108)《游春图》的出现在真正意义上为我们展示了发展到隋代,人物与山水高度融合的面貌形态。即使将此画置于任何时代,无论画面构成、技法、意境、造型,抑或形式语言都堪为典范。此图以“青绿重彩,工细巧整”的形式,表现了春波荡漾、山色葱笼、惠风和畅,一行贵族出游的情境。画中人物与环境配合得相得益彰,实现了人物情景描绘与自然山水的完美结合,达到了置景造境的理想效果,成为我们今天考证隋唐时代人物画中配景史学高度的有力佐证。也恰恰是由于《游春图》的出现,向我们证明了人物画中配景发展进入逐渐成熟的历史阶段。

正因此,也足可证见对于人物画与山水画的融合,画中配景不应从魏晋时《洛神赋图》“人大于山、水不容泛、树木如伸臂布指”的状态突然进入隋代《游春图》在空间、比例、透视关系都极为成熟的创作形态。期间必定有为数不少的作品,至少具有过渡性意义。元汤垕《画鉴》评展子虔“描法甚细,随以色晕”。王伯敏认为:“他(展子虔)的这种手法无疑是从顾恺之那里得来的。”[11](P108)由此也可见,这是一种有章可循、循序渐进的演进历程。

相比宋代,唐代画家的社会地位要低得多,即使宫廷画家也多数“见用不见重”。就连当时地位已极高的阎立本教育子孙时都慨叹不已,“吾少读书,文辞不减齐辈,今独以画见名,与厮役等,若曹慎毋习”。[12]于是我们看到的唐代人物画大都以表现贵族生活为主。如:《游春图》《明皇幸蜀图》《步辇图》《虢国夫人游春图》《簪花仕女图》等。隋唐时期,中国绘画真正意义上实现了我们所能看到的卷轴本流传。除《游春图》与《明皇幸蜀图》常被绘画史归入青绿重彩的流传体系外,唐代人物画,一个典型特点即是画中很少甚至几乎没有对于背景的描写。当然我们不能因此否认其艺术价值,实际上留白的手法亦成就了中国画自身的鲜明特点。且唐代人物画也并非全无配景,典型者如周昉《簪花仕女图》,画中精心安置了湖石、玉兰、蝴蝶、仙鹤等,与画中人物形成巧妙互动。通过精湛的技艺与典型配景的映衬营造出春和景明、庭院幽深,虽身处富贵,但难掩宫苑妇人空寂孤寥之意境。

此外,常见者便是如吴道子《天王送子图》之类的宗教题材。唐代人物画对于普通百姓的生活关注并不多见,这与两宋形成鲜明对比。因此,亦可证见,自宋始中国绘画真正进入了高雅绝尘与大众文艺并行不悖的时代。隋唐则如张彦远所言,“近代之画,焕烂而求备”。[13](P106)据《历代名画记》与《宣和画谱》载,张萱除《虢国夫人游春图》,亦曾绘《乳母将婴图》《秋千图》《贵公子夜游图》《宫中七夕乞巧图》等。《宣和画谱》提及周昉“多写贵而美者”,善画“贵游人物”,且作“浓丽丰肥之态”。画面情境多表现富丽、典雅、华美的时代特色。个别者如韩滉虽位居显位,然多喜作农家风俗。唐朱景玄《唐朝名画录》记其“能图田家风俗、人物、水牛,曲尽其妙”。

从可资考证的传世作品看,除展子虔《游春图》,又有“大小李将军”中李昭道的《明皇幸蜀图》,相较于魏晋时如顾恺之《洛神赋图》,可知此时山水与人物的结合已十分成熟,且绘画语言已高度完备。《明皇幸蜀图》画面单线浓墨勾勒,赭石作底,以大青绿层层积色,以达焕烂而求备的金碧效果。山形峭拔,树石穿插有序,云雾画法则以传统的勾勒填粉而成。着白色时外厚内薄,经千年摩擦层层剥落,可使我们更清晰地辨识唐人技艺。此图将山林隽秀、草木华滋、空谷幽鸣、山路崎岖的画境表现得恰到好处,人物与配景的融合,无论空间比例抑或着色赋彩均至相当水准。从技术层面分析,恰如明张丑《清河书画坊》所言“展子虔,大李将军之师也”,二李相较展子虔,则色、墨更为浓烈,装饰味与构成感亦更明显,且出现线条之顿挫,应为皴法之雏形,这又向前迈进一大步。唐张彦远《历代名画家》评李思训:“画山水树石,笔格遒劲。”以上诸多进步,实际已为五代两宋人物画中配景迈入画史鼎盛吹响前奏。

三、五代两宋人物画中配景进入画史顶峰

中国绘画发展到宋代,真正进入了画史高峰,此时出现了许多足以彪炳千秋,堪为后世典范的大师。他们在将“以心观景、丘壑内营、借景写情,以情造境”的理念推至画史顶峰的同时,也将人物画中配景的形态演进带入黄金时代。

论及两宋,便无法绕过五代,这并不仅仅因为年代的前后相续,更关键的是两个时期的绘画实际上有着千丝万缕的联系。因此,本文将五代视作两宋之先声,称其为人物画中配景黄金时代短暂的前奏。我们今天所见五代时期最具代表性的人物画大都出自五代南唐画院画家之手,如:卫贤《闸口盘车图》、赵幹《江行初雪图》、顾闳中《韩熙载夜宴图》、周文矩《重屏会棋图》、王齐翰《勘书图》等。以上画作的一个重要特征即环境与人物的配合已自然融洽。冯远、张晓凌主编的《中国绘画发展史》认为:“五代人物画的最高成就,集中体现在南唐画院之中。三位画院待诏顾闳中、周文矩、王齐翰分别以他们的人物画代表作《韩熙载夜宴图》《重屏会棋图》《勘书图》,创造了人物画历史上的又一个经典。同时,他们也以其所创造的经典,宣告了中国古代人物画高峰时代的结束。”[14](P211)这种说法尽管略显极端,但也从另一个角度说明,人物画在隋唐经历了一个以人物表现为画面主体的高峰时代后,进入了一种徘徊不前的状态。

本文认为,之所以形成上述历史情境,其中很大一个原因在于,从审美心理学的角度考察,此时人们的审美再也无法满足于画面仅以单独人物描绘为目的,而没有环境的描写。尤其是在其他相应艺术形式,如山水画、花鸟画不断得到发展成熟后,再去表现当时人们的生活情态时,仅出现孤立的人物造型,已无法满足世人挑剔的眼光与审美的进步。而此类作品曾一度在唐代蔚然成风,如《虢国夫人游春图》《捣练图》《步辇图》等。至宋代,类似作品几乎难觅。人物画中精湛配景的融入实际已成为绘画演进历程中的必然趋势。

从艺术史图式演进的角度考察,并非唐代不具有配景元素的人物画失却了艺术魅力,而是艺术发展的规律使然。这恰如山水画从宋代的“格物致知”“穷理尽性”忽然转向元人的“逸笔撇脱”“不求形似”。这种看似显而易见且疾风骤雨式的画风演变实际隐现着丰富的历史与文化内涵。意大利美术评论家文杜里在形容1500年乔尔乔内所绘《暴风雨》时说:“乔尔乔内画了一幅有人物的风景画,取代了有风景背景的人物画。这是一种新的声音,在翘望着现代人的思想和情感的到来”。[15](P4)

这也恰恰证明了美术史的演进规律,即艺术之所以能够不断推陈出新,恰是由于有不断需要得到满足的观赏者的审美需求与创作者心境的自然流露。于是,我们看到宋代人物画几乎都有配景,这实际已成为人物画图式演变与形态发展不可逆转的趋势。因此,宋代人物画中的置景造境应具有很高研究价值,它实际上改变了人物画发展的步伐,并为之开启了新的可能。

恰如王伯敏所说,“赵幹《江行初雪图》,是一种山水画结合人物的作品,极富情趣”。[16](P184)这实际也代表了当时人们对于人物画发展过程中“情趣性”“生活化”“自然化”“真实感”的审美需求。此时,人物画中融入配景已成为画面意境营造的重要手段,并渐成风尚,因此也就自然开启了人物画置景造境在两宋的黄金时代。直到今天,这个黄金时代仍旧灿烂夺目,难以逾越。

尽管五代的西蜀与南唐,在风雨飘摇中创造了短暂的艺术辉煌,但毕竟艺术发展的规律要求一个完整的时代延续另外一种意义上的繁荣。北宋山水、花鸟画的强势发展,在某种程度上掩盖掉了其他画种的渐变。而当我们暮然回首于画史时,才清晰发地现,艺术发展的潜在规律,已将人物画在盛唐时期的繁盛悄然截断于历史的长河,却用宋代以人物与画中配景巧妙融合的形式开启了另外一种持久的灿烂。置景造境恰恰成为这个时代人物画的重要标志。“五代十国的小朝廷艺术,在朝不虑夕、醉生梦死的生活状态中,呈递着晚唐的余绪,造成畸形繁荣,但这种余绪已经开始在递嬗中发生变化,新的气质、新的风格、新的形式已经在音乐、舞蹈、绘画、诗歌中普遍形成。”[17](P2)

加之伴随宋代山水、花鸟艺术语言的不断成熟,此时,无论观者还是绘者,其审美心理均不再满足于画面只有单纯人物的存在。于是,山水、花鸟元素便不断被置入人物画创作中,使之更加丰富,进而逐渐形成了宋代人物画高妙且丰富的置景造境形态,由此也开启了中国绘画史上人物与配景完美结合的全新时代。

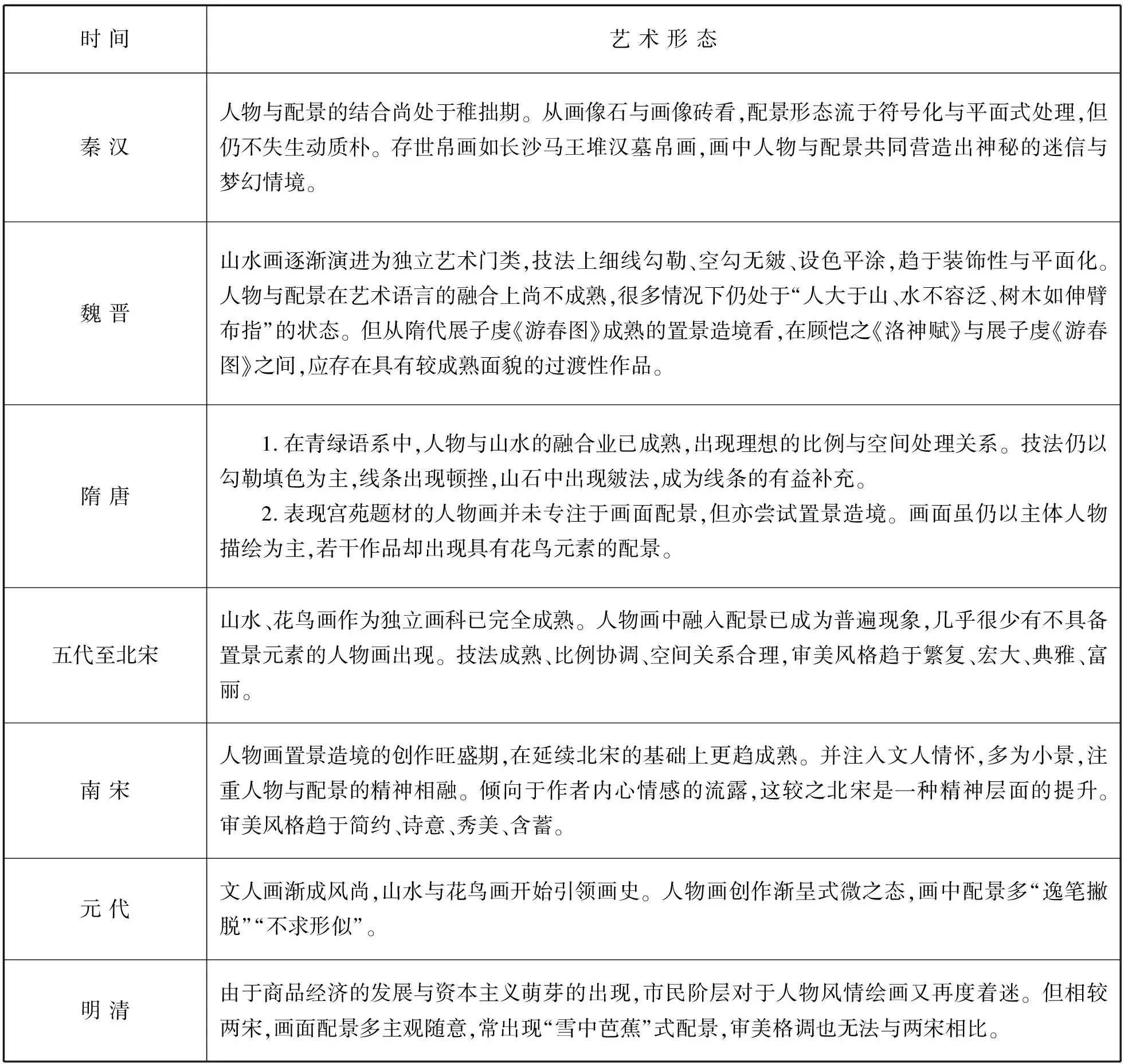

中国古代人物画中配景演进形态一览表

对于两宋人物画而言,由于山水、花鸟画的高度发展,使得人物画中融入配景水到渠成。笔墨技艺与绘画语言的极大成熟则又使画中配景的进一步传达成为现实可能。相较两宋前后,宋人对于笔法、墨法、水法、皴法、树法,以及用色技术的完善,使得人物画中的配景变得极富时代高度。恰如宋韩拙《山水纯全集》所说,“笔以主其形质,墨以分其阴阳”。宋代绘画严格的规范性与程式性,使得人物画创作中置景造境有章可循。

仅以宋代山水画中的“皴法”为例,从两宋存世画迹看,重要的皴法符号已有披麻皴、斧劈皴、刮铁皴、豆瓣皴、卷云皴、雨点皴、折带皴、骷髅皴、米点皴等。其中很多的“皴法”在两宋人物画配景中均有非常精彩的运用。(3)明代汪坷玉《珊瑚网》画法一目载:“……麻皮效董源、巨然短笔披麻。直擦效关全、李成。雨点效范宽,俗名芝麻效。大斧臂效李唐、马远、夏圭。小斧劈效李将军、刘松年。长斧臂效许道宁、颜晖是也,名曰雨淋墙头。巨然短笔效江贯道师巨然。泥里拔打效夏圭师李唐。”可见,皴法在两宋的演进已达到相当完备性。王克文认为:“皴法的稳定的心理投向在于恰当地表现了人们的视觉观感。”[18](P21)换言之,宋人已经在对自然观照与体悟的过程中,在技术层面上实现了对于艺术语言的高度完备。后世画家也只是在两宋画家所创建的图式高度的基础上,于探索中寻觅新的路径。而从审美心理学的角度考察,不难理解,当宋代绘画在以山水、花鸟为代表的各画科技术语言得以极大且全面提高的前提下,相伴而生的便是世人对于表现人们日常生活的艺术题材上,在艺术审美与欣赏喜好上也就有了新的变化与需求。即:不再满足于画面仅有孤零零的人物出现,而是对于与人物活动相关环境情景的全面且完美的展现。

结语

纵观中国古代人物画中配景的整体发展历程,至宋代进入创作高峰期,实际有着清晰且可供梳理的演进脉络。(1)虽人物画起源较早,但进入创作活跃期应始自汉代,此时画中虽也有配景,却尚不风行,仍处于稚拙期。(2)魏晋南北朝时,人物与山水的融合已具有相当高度,尽管此时山水画尚未完全成熟,人物与配景的融合尚需完善,但却是重要铺垫与基础阶段。(3)隋代展子虔《游春图》可视为人物与山水融合之典范。无论技术语言抑或情景造境,《游春图》中的配景都达到相当高度。但这种状态应有着明显传承体系与演进脉络,并非是从魏晋时“人大于山、水不容泛、树木如伸臂布指的”状态急转而至,期间定然有着不少过渡性作品。(4)唐代人物画大发展,但贵族宫苑题材并未着力于画中配景,而从《明皇幸蜀图》看,此时人物与山水的结合已相当成熟。加之其他画科艺术语言的逐渐完备,实际已为宋代人物画中配景广泛而成熟的应用做好准备。(5)在中国绘画史上,宋代人物画中配景应是达到了清代之前中国古代人物画中配景发展的顶峰。从绘画本体角度考察,此时人物画中配景自身发展的演进,山水、花鸟、人物、界画等艺术语言的全面提高与逐渐融合,创作者自身全方面的艺术修养与造诣,以及相伴而生的观者与绘者同样新鲜的审美需求等综合因素的聚集,最终促成了属于两宋人物画以配景驱动造境意趣的全新时代。