城中村语言景观与农民工身份认同研究

提 要 本文运用景观民族志的方法,考察了广州规模最大的城中村——石牌村清末民初的历史传统语言景观及当代的语言景观,分析了该村当代语言景观所反映出的外来农民工阶层的社会方言特征,以及语言景观与外来农民工多重身份认同之间的关系。研究结果显示,石牌村语言景观与外来农民工对本土的语言文化身份认同以及对家乡的地域身份认同具有同构关系,但外来农民工对所居住的大城市和城中村的地域身份认同感很低。文章分析了其动因,并提出了相应的对策。

关键词 石牌村;语言景观;景观民族志;外来农民工;身份认同

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号 2096-1014(2020)04-0061-13

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20200405

Linguistic Landscape of an Urban Village and the Identity of Migrant Workers:An Empirical Study of Shipai Village in Guangzhou

Liu Hui

Abstract The relationship between linguistic landscape and identity construction is underexplored in Chinese linguistic landscape studies. Using a mixed method of data collection, this paper investigates the historical and contemporary linguistic landscape of Shipai Village, the largest urban village in Guangzhou city, and analyses the characteristics of social dialects as well as the residents perception of identities. The naming practices of the historical buildings mark out the traditional clan relationship and the emphasis on private school education in the urban village. Predominantly dwelled by migrant workers, Shipais language choices in shop names indicate that the migrant workers identity construction endeavors through their local languages, cultural markers and hometown symbols. The survey and interview found that the migrant workers had strong identification with their own dialects and cultures, while their belongingness to the host city of Guangzhou and Shipai Village is low. This might be caused by their low social status in the metropolitan city and the difficulty for them to be truly integrated in the urban society. Finally, this paper proposes some strategies to enhance migrant workers identification with the host city.

Key words Shipai Village; linguistic landscape; landscape ethnography; migrant workers; identity

一、身份認同与语言景观

“身份认同”体现了特定时空背景下,人与社会的互动及其结果,反映了个体对自我身份的确认、对所属群体的认知、对所伴随情感的体验及行为模式等的整合的心理历程(张淑华,李海莹,刘芳2012)。人作为复杂的个体,其身份认同往往是动态的、多重的(董洁2016;郭熙2016;黄行2016)。从阶层、地域、族群、语言使用等不同的社会因素视角出发,身份认同可以划分为阶层身份认同、地域身份认同、族群身份认同、语言身份认同等多种类型。在综合前人对身份认同定义和类型划分的基础上,我们将“身份认同”界定为个体成员对其所属群体、阶层、地域、民族、国家等多重社会身份的感知,以及对不同类型身份的认可度及接受度。

语言如何反映并影响身份认同,语言如何建构以及在多大程度上建构并维持身份认同,是语言认同研究领域长期关注的重要问题(周庆生2016)。语言景观是社会公共空间话语体系的构成要素,不仅体现了语言的权势和地位,也彰显着景观创设者与阅读者的身份认同。如刘慧(2016)实地考察了印尼峇淡、坤甸、北干巴鲁三地华族聚居区的语言景观,发现三地的华语景观与华人族群身份认同存在互动性同构。

近年来,中国语言景观的研究对象以城市多语景观为主,如大都市、特色人群聚集区、商业街等的语言景观(张媛媛,张斌华2016;俞玮奇,王婷婷,孙亚楠2016;刘楚群2017),少数民族地区双语及多语景观(李丽生,夏娜2017;聂鹏,木乃热哈2017)等。从研究方法和视角来看,部分成果尚存一些不足,如:重计量、轻解读;对景观创设者的意图多停留在猜测层面,缺乏实地调研(尚国文,赵守辉2014);景观考察大多基于共时平面,历时角度的研究较少(高珊,付伊2017)等。从研究理念和框架来看,上述研究主要借鉴了西方多语景观的研究成果。在全球化的影响下,中西方城市空间面貌有所趋同,但差异仍存,如我国大城市的外来农民工聚居的城中村。城中村在城市化过程中具有双重功能,它既是城市异质的边缘,也是农民工融入城市的摇篮和桥板(李培林2004)。其语言景观展现了城市化进程中具有本土化特色的语言风貌,反映了外来农民工的阶层特征和多重身份认同,值得关注。

从命名设计来看,该村宗祠景观的门额多遵循“姓氏+宗祠”的命名原则;对联则多揭示了姓氏的来源地,以及与该姓氏名人有关的典故,带有浓厚的传统文化内涵。如石牌池氏《西河族譜》称池氏后裔为“锡类”,“锡”通“赐”,意为皇帝赏赐其姓,因而池氏宗祠先祖堂名为“永锡堂”。书塾景观的门额命名或为纪念宗族成员,如“丽庄家塾”中的“丽庄”是为了纪念董氏八世长房良湖第五子董丽庄;或来源于祖祠厅堂的原名,如董氏坊厅的保良社厅后改为私塾,命名为“保良书室”。

庙宇景观命名则多遵循“供奉神仙名称+庙/宫/阁”的原则,如“华光古庙”供奉的是华光元帅神像,“文昌阁”供奉的是文昌帝君等。街巷名称命名原则较为多元,如来源于祥兽(如“凤凰”“龙跃”)、名山大川(如“崧岳”)、美好祈愿(如“匡居”、“孔乐”)等,都带有浓厚的中华传统文化色彩。

(二)历史传统语言景观所反映的近代村落特点

综观清末民初石牌村的语言景观,总的来说体现了该村以宗族关系为核心,重视私塾教育,民间信仰兴盛的特点,展现了传统村落的乡土文化风貌,以及岭南地区因靠海而商贸往来兴旺的特点。

具体来看,石牌村宗祠类景观非常多,体现了它作为典型多姓氏村庄的特点。受访老人的反馈和文献资料互证显示,石牌村的池、董、潘、陈、冼5个姓氏人口占全村总人口的97.6%,宗祠土地达全村土地的40%。“中立堂”是村内最高民间自治组织,该堂按姓氏人口比例组成族老议事团,负责节庆活动、公共设施、纠纷调解、治安管理等,在村务管理等方面发挥着至关重要的作用。宗祠内还有不少私塾、义学、书堂、书院等教育机构的语言景观,反映了池、董、潘等大姓宗族从中原迁徙而来,保留了中原地区崇文重教的教育传统(郑孟煊2006)。

村内庙宇的门额、对联、碑刻等语言景观,反映了百年前民间信仰兴盛,庙宇遍布中国城乡(高丙中2006)的面貌。细考之下还可见岭南村落的多神崇拜,这一富有特色的民间信仰也传播到了海外华人社区。石牌村以农耕为主,但商铺景观也较多。据访谈和文献互证显示,该村从宋元时期起就隶属于番禺,而番禺是海上丝绸之路最早、最繁华的出海口之一,因此石牌村在明代嘉靖年间就已形成上下山前市头(其中的固定商铺大都有招牌),还出现了多个兴盛的流动墟市。

(三)历史传统语言景观与居民文化身份认同的同构

时至今日,石牌村历史传统语言景观仅存宗祠、庙宇、街道名称类景观,共计不到30条。传统乡土建筑的议事、祭祀、教育等功能已逐渐萎缩甚至消失,如今历史传统语言景观的主要作用是保存原住村民的集体文化记忆。村中原住民老人接受访谈时说,看到老房子和牌匾,就想起宗祠及庙宇的祭拜仪式和各种节庆活动,以及祖辈所谈及就读私塾的情景。

我们在问卷和访谈中发现,现居村内的外来农民工对石牌村历史传统语言景观的阅读感受也以积极评价为主。50.16%的受访外来农民工将池氏宗祠的门头牌匾“渑池流芳”选为自己最喜爱的石牌村语言景观之一。村内现存石质古街道名“凤凰”“朝阳”也被40.33%的受访外来农民工选为最喜爱的村内语言景观之一。这些被调查者都不是原住村民,为什么会对历史传统语言景观产生认同感?部分受访外来农民工在访谈时表示,虽然他们不了解石牌村的历史,也不清楚景观字刻的典故,但这些景观古色古香,具有中华传统文化特色,因而得到了他们的认可和喜爱。

由此可见,石牌村历史传统语言景观已由百年前的信息指示功能转变为一种文化记忆。文化记忆是一种机制,它被外化、对象化并以语言景观等符号的形式储存。这些符号形式是稳定的、超越情境的:它们可以从一种情境向另一种情境迁移,并从一代传递给另一代(扬·阿斯曼2017)。这种文化记忆促使历史传统语言景观与石牌村原住村民和外来农民工居民之间,产生了两种身份认同同构:一种是指向原住村民的狭义文化记忆,形成了原住村民对石牌村的地域及宗族文化身份认同;另一种是指向外来农民工居民的广义中华传统文化记忆,形成了一种包容力很强的本土传统文化身份认同。

总的来说,对于石牌村的两类居民即原住村民和外来农民工而言,尽管其地域身份和阶层身份不尽相同,但在对待石牌村历史传统语言景观的态度上,他们均显示出较高的认同度。传统是文化中最具特色、最重要、最普遍、最有生命力的内容,也是文化认同的重要载体(崔新建 2004)。传统文化可以超越地域和阶层等因素的限制,为中华民族内部各群体所认可和接受,有利于增强民众的国家认同(韩震2010)。在当代石牌村,空间转型加速,人群流动加快,历史传统语言景观不断萎缩,如果能够恢复和重建部分景观,则有助于增强外来农民工的传统文化身份认同和国家认同。

四、石牌村当代语言景观与外来农民工的身份认同

改革开放以来,全国各地的打工者大量涌入,解构了石牌村原本单纯的乡土空间,代之以盈利为主的房屋租赁和商业经营空间。石牌村现有外来人口9万多,原住村民不到1万,外来人口中95%以上为外来农民工。这种“反客为主”的现象,使得石牌村语言景观的创设者、阅读者都发生了很大变化。

2015年初至2017年底,笔者共采集到石牌村各类语言景观1507条,按照所属行业可分为十大类,其数量及比例从高到低依次为:(1)房屋租赁类(436条,28.93%);(2)餐饮类(378条,25.08%);(3)批发零售类(230条,15.26%);(4)社区公共服务类(210条,13.94%);(5)居民生活服务类(114条,7.57%);(6)医药类(60条,3.98%);(7)手工修理制作类(57条,3.78%);(8)休闲娱乐类(15条,1%);(9)教育类(5条,0.33%);(10)住宿类(2条,0.13%)。[5]除了第(4)社区公共服务类和第(9)教育类标牌为官方所设立的自上而下的语言景观,其余85.73%的标牌均为民间设立的自下而上的商业类语言景观。Maslow(1943)的需求层次理论将人类需求从低到高依次分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。石牌村位列前三的房屋租赁业(28.93%)、餐饮业(25.08%)、批发零售业(15.26%)语言景观表明,以住、食、生活用品为主的产业满足了外来农民工基本的生理需求,也使得石牌村形成了一个独立的、相对封闭的空间。

(一)石牌村语言景观与外来农民工的阶层特征

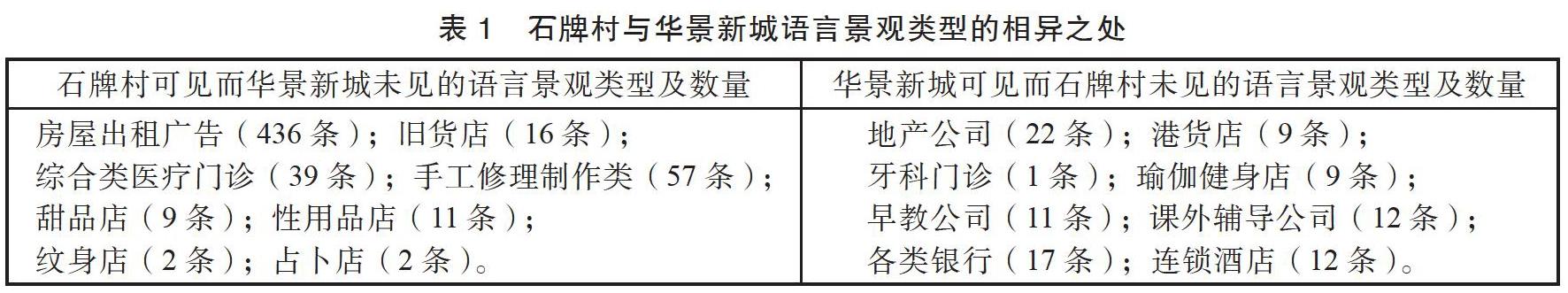

陆学艺(2002)根据职业分类及各种资源的占有状况,将当代中国社会阶层结构划分为10个社会阶层和5种社会地位等级。离土离乡、进城打工的农民工来源于社会中下层的农业劳动者阶层,并分化成同样属于中下阶层的产业工人阶层、个体工商户阶层,以及城乡无业、失业、半失业者阶层。这些阶层几乎不拥有组织资源,所拥有的文化资源和经济资源也较少,因而在整个社会阶层结构中的地位比较低。我们把外来农民工居民为主的石牌村与广州本地居民为主的华景新城社区[6]进行对比,其语言景观的相异之处也凸显出两地居民社会阶层的差异。如表1所示。

表1的“华景新城可见而石牌村未见的语言景观类型”中,主营香港等地进口商品的港货店、牙科门诊等语言景观体现了广州本地中层及上层社会阶层对生活质量的要求较高。早教类、课外辅导类、瑜伽健身类语言景观体现了其在满足个体的尊重需求和自我实现需求等高层次需求方面具有较强的经济实力。表1的“石牌村可见而华景新城未见的语言景观类型”中,租房类、旧货类、门诊类、手工修理类等语言景观反映出处于社会中下阶层的石牌村外来农民工居民因收入有限而尽力压缩居住、医疗等方面的成本。田丰(2017)在分析2006~2015年中国社会科学院社会综合调查数据后指出,虽然外来农民工的受教育程度和绝对收入都有所提升,但其相对收入水平和社会地位都在下降,仍属于城市边缘群体。我们的问卷调查也显示,受访的石牌村外来农民工居民的收入及受教育程度在广州整体处于较低水平。[7]

具体而言,医药类语言景观方面,华景新城仅有1条,即牙科门诊类景观;而石牌村有综合类医疗门诊景观39条,药店和中医类景观21条。石牌村外来农民工在访谈中表示,他们因为异地户口很难完全享受本地医保,遇到常见疾病大多选择在村内诊所药店就医拿药。又如教育行业语言景观,华景新城有幼儿园和小学景观8条,各类早教培训机构、课外辅导班等语言景观23条;石牌村仅有幼儿园和小学类语言景观共5条。外地农民工子女因户籍问题很难入读村内或附近的公立学校,这使得部分农民工只能把子女留在家乡入学。王春超、张呈磊(2017)的实证考察证明“家庭迁移”模式下的农民工的城市融入感、长期定居意愿及其本地人身份認同感均显著高于个体迁移者。可见子女入学问题也对外来农民工的城市身份认同产生了明显的消极影响。

(二)石牌村语言景观中的社会方言

社会方言是由于社会阶层、性别、职业、年龄等社会范畴的不同而出现的各种语言变体。不同阶层所使用的社会方言有显著的差异(游汝杰,邹嘉彦2016;郭熙2013)。我们以毗邻石牌村的华景新城、石牌东路商业街、太阳新天地购物广场作为参照对象,考察石牌村语言景观用词所体现出的以外来农民工为主体的社会中下阶层的社会方言特点。四地均以商业语言景观为主。从商品价格及人群消费能力来看,石牌村的商品价格和居民消费水平均较低,华景新城及石牌东商业街属中档水平,太阳新天地购物广场属高档水平。

语言景观具有信息功能和象征功能。店铺的业名和通名[8](赵世举1999)标示了商品类型和特点,发挥着信息功能。而店铺的属名在全球化时代除了标示店铺主和来源地之外,更多的是传达企业文化,吸引消费者关注,具有很强的象征功能。尤其是大企业和跨国公司十分注重利用语言景观中的属名要素来进行品牌塑造和分众营销,如“全聚德”“恒源祥”“Nike”(耐克)等知名品牌皆是如此。

我们通过参与式观察和访谈得知,石牌村商业景观的创设者绝大多数都是外地户籍的个体商贩,文化程度不高,流动性较强,其创设的语言景观体现了大众化、通俗化、口语化的社会方言特点。如“百姓老酒坊、男友服饰、我家超市、蜂蜜百货店、乡下老妈布拉肠、好妈妈童装屋、美味咸骨粥、舒适内衣、开心文具、人人好商行”等。石牌村还有些景观使用了粤方言中的“烧腊、糖水、云吞、士多、车衣店”,以及潮汕话中的“杂咸粥、虾姑、卤水”等词语,折射出岭南方言和饮食文化特色。整体而言,石牌村语言景观中外语词、音译词、生造词的使用频率显著低于表2中其他三地的语言景观。

由表2可知,石牌村语言景观中的地名类和人名类属名的出现频率较高,这体现了村内居民的地域身份认同,以及个体经营的特点。我们将在后文详述。此外,石牌村17%的店铺景观仅有业名,没有属名和通名,如“电动工具”“新旧货买卖”“快餐煲仔饭”等,此类招牌在其他三地几乎没有见到。由此可见,石牌村商业语言景观主要起到了介绍店主及商品特点的信息功能,而非品牌塑造的象征功能。

表2中其他三地商业景观的创设者以大中型企业或连锁商贸公司为主,其通过广告公司将景观设计理念付诸实践。如在太阳新天地购物广场,67.7%的店铺景观仅有属名而没有业名和通名。店铺属名中的生造词、音译词、外语词占总量的82.4%,如“塔拉夏、歌力思、3NITY、DW”等。光看店名很难判断店里究竟卖什么,景观所指和经营内容能指之间存在割裂(刘楚群2017)。可见高档商场中的知名品牌更注重凸显景观属名的象征功能。

(三)石牌村语言景观的语码与外来农民工的语言身份认同

周明朗(2014)提出的“语言认同过程”理论指出,无论是语言的学习还是使用,都需要与语言学习者和使用者的身份相匹配。语言景观包含语码种类、优先顺序等参数,设计者对这些参数的选择安排也需要与使用者的语言身份认同相匹配。如果语言景观出现了母语或熟悉的语码,阅读者与景观的互动很可能同构出积极的身份认同;如果景观上的语码对阅读者来说是陌生的,或是感到厌恶的,这种身份认同的同构也许会引发语言歧视甚至语言冲突。

1.石牌村语言景观的语码类型与取向

石牌村语言景观的“语码类型”包括单语和双语两大类,“语码取向”包括中文优先和外文优先两大类。我们对表2所述四地语言景观的语码类型和取向进行了分类统计,结果如表3所示。

表3所示四地语言景观中,石牌村的本土化语码即中文语码的能见度、凸显度都是最高的。村内全中文语码(1399条)及“中文+拼音”(86条)景观占该村语言景观总数的98.5%。根据Ben-Rafael(2009)提出的语言景观建构原则中的集体认同(collective identity)原则,石牌村中文语码占绝对优势的语言景观体现了以外来农民工为主的居住群体对本土化语言身份的集体认同。

我们由表3还可以看到,随着商品价格及人群消费能力的提高,四地景观中的语码类型和取向呈现出“有序异质”的变异特征:体现本土化语境特征的中文语码,其能见度与凸显度依次减弱;体现全球化语境特征的外语语码尤其是英语语码,其能见度与凸显度逐渐增强,语码多元化程度依次增强。博纳德·斯波斯基(2016)指出全球化所带来的双重影响之一就是公共语言空间不再完全受当地人的控制,外语景观及外文媒体大量出现。这一现象在高档商场即表3的“太阳新天地购物广场”中体现得尤为明显。

2.石牌村外来农民工的语言身份认同

景观设计者的意图及阅读者的感受能更直接地反映其语言身份认同。我们口头访谈了石牌村63家店铺招牌为中文语码或中文加拼音的店主,他们均表示自己是店铺招牌的创设者。在回答为什么选择中文语码时,87.45%的受访者表示是为了让顾客一看就懂,清晰明了。80.52%的受访者选用拼音是为了装饰,让招牌的语码更加丰富美观。91.34%的受访者表示不选择英文是因为自己的英文水平不太好,而且村里的人大多数都习惯看中文标牌,没有必要设置英文。可见受访的景观创设者对中文具有较高的认同感,体现出很强的本土化语言身份认同。此外我们对作为阅读者的外来农民工居民进行了问卷调查,[9]结果显示超过半数的外来农民工受访者对中文单语语码景观做出了积极评价,大部分受访者对英语语码的关注度和接受度都很低。

由上述访谈和问卷调查可见,石牌村语言景观的“语码能见度和凸显度、景观创设者的意图、阅读者的感受”这三者的契合度较高。该村语言景观的语码类型和取向与居民的本土化身份认同之间具有明显的同构关系。

3.相关动因分析

石牌村外来农民工居民的语言态度、能力、实践情况,对这种同构关系具有决定性的影响。我们通过问卷调查了其对普通话、家乡方言、粤方言和英语的态度、能力、实践情况。

周明朗(2014)的“语言认同过程”理论将“语言认同”分解为“两个建构,一个过程”,即个人多重身份库和个人语码库的建构,语码与身份相匹配的过程。表4的数据以及我们在石牌村的参与观察均表明,石牌村外来农民工居民的个人语码库主要包括普通话和家乡话,广东省内外来农民工的个人语码库还包括粤方言。外来农民工普通话能力与家乡话能力均较强,在公共场合说普通话及在私人场合说家乡话的频率较高,普通话与其本土语言身份认同相匹配,家乡话语码与其对家乡的地域身份认同相匹配,因而其对普通话和家乡话的认同感也较强。这也证明了语言能力、语言实践决定着石牌村外来农民工居民的语言身份认同,个人语码库的建构与其语言身份认同是互相匹配的。即语言习得、语言实践决定语言认同(徐大明2016)。

与北京的“浙江村”“河南村”,深圳的“湖南平江村”,广州的“新疆村”等“同质型聚居区”不同的是,石牌村属异质型聚居区(王春辉2014b),居民来源地广泛,他们对各自的家乡话有着很强的内群体性认同。普通话和简体字[10]是外来农民工常用的交际工具,故其宏观层面的本土语言身份认同也很高,这是一种基于语言文字交际功能的工具性认同(黄行 2016)。前文所述石牌村历史传统语言景观具有传统文化身份认同的同构功能,但由于数量骤减,故其作为文化载体的功能也日渐式微。

(四)石牌村语言景观的地名用词与外来农民工的地域身份认同

1.石牌村语言景观中的地名类属名用词

在石牌村语言景观的属名用词构成中,使用地名类用词的景观共计187条,占商业景观总数的34.4%,在出现频率上远远高于石牌东路商业街(10.4%)、华景新城(10.4%)、太阳新天地购物广场(2.6%)的地名类属名用词(如表2所示)。石牌村商业景观中的地名类属名用词可分为区域统称、省份地名、市县地名共3小类(如表5所示)。其中市县地名用词的數量最多,共115条。其所涵盖的地域遍及南北,体现了石牌村外来农民工居民来源的广泛性及地方身份认同的多元性。

我们访谈了其中74位店主,他们均为景观的创设者。87.76%的受访店主表示,景观上的地名类属名用词就是他们的家乡名,村中居民不乏他们的老乡。如名为“皖宜包点”的店主表示,他和家人来自安徽安庆,因此用“安徽”的简称“皖”和“安庆”的简称“宜”来给店铺命名。村内常见“化州甜品”“隆江猪脚饭”“湛江鸭仔饭”等小吃店,其店主82.4%来自化州、隆江镇、湛江,多因家乡小吃价廉物美,经亲友介绍来石牌村开店。

问卷调查显示,40.26%的石牌村外来农民工居民看到招牌上的家乡地名感觉非常亲切,40.91%感觉比较亲切。59.74%的被调查者将“有地方特色和乡土气息”作为好店名的评价标准之一。可见作为阅读者的石牌村外来农民工居民对家乡的地域身份认同较为强烈。

2.石牌村外来农民工的地域身份认同

由石牌村商业景观的地名类属名用词可见,石牌村店主在创设语言景观的同时,也在尝试“地方建构”(place making)(Hiruy 2009)。他们将地名元素借由语言景观这一媒介,植入新的地点,起到了延续家乡情感的作用(Hiruy 2009;Mayer 2011)。当同为外来人口的外来农民工来到石牌村这一个陌生的环境,语言景观中的地名唤起了其对家乡的回忆,也使他们的家乡认同延续到了新的地方。

从人文地理学的视角来看,在上述人地互动的过程中,作为“地方”的石牌村,经由外来居民的主观性建构,已不仅仅是其身处异地的居住空间,也是其表达情感与认同的社会空间。居民的“地方感”也由此而产生。“地方感”是指人们对于特定地方的情感依附和认同(蔡晓梅,朱竑,刘晨 2012),是个体地域身份认同的体现。石牌村居民对家乡、石牌村、广州的地方感如何?我们在问卷中采用Hammitt,Backlund & Bixler(2006)设计的五度量表进行了测量。该量表广泛应用于人文地理、旅游资源管理等领域,具有良好的信度和效度。量表按照人们对地方的情感依赖强度,将地方感从低到高依次分为“熟悉感、归属感、认同感、依赖感、根深蒂固感”5个层级。调查结果如下表6所示。

由表6可知,石牌村受访外来农民工对家乡的地域身份认同感最高,与语言景观的地名类属名用词的“地方建构”具有同构关系。受访外来农民工对广州的地方感最低,对石牌村的地方感略高于广州,我们的参与式观察也印证了这一结论,石牌村语言景观中带有广州和石牌村本地地名的店铺很少,仅有“石牌包店”“朝阳酒庄”“绿荷出租屋”3家。

3.相关动因分析

外来农民工对石牌村的地域身份认同较低的原因与居住环境密切相关。石牌村的出租屋大多狭窄、嘈杂,握手楼林立使得很多居所终日不见阳光。较差的居住条件折射出社会阶层的低下。居住环境的隔离化、村落化也会导致交际圈的孤岛化。外来农民工对广州地域身份认同更低的原因是他们虽进入了城市,也找到了工作,但很难像本地市民那样平等地享受城市公共服务和社会保障系统的支持,在心理上对广州了产生一种疏远乃至不认同的感受,王春光(2006)等学者称之为农村流动人口的“半城市化”状态。他们与城市居民基本没有交集,甚至受到歧视,因此与老乡亲朋交往进而形成内群体认同,成了他们生活的重要支撑。

从语言与认同互动的视角来看,石牌村外来农民工居民对大城市的地域身份认同很低,与其个人语码库无法适应或满足其实现城市市民身份建构的主观预期有关。访谈和问卷调查显示,石牌村外来农民工居民以80后、90后的新生代外来农民工为主,尽管他们对家乡有着较强的熟悉感、归属感和认同感,但他们对家乡的依赖感和根深蒂固感却并不强烈(见表6)。他们不想回到家乡,而是希望通过财富积累等手段实现向上的阶层流动,拥有大城市户籍和住房。而大城市作为全球流动资本和跨国公司的聚集地,竞争很激烈,对人才语言能力尤其是多语能力的要求也更高。新生代外来农民工以普通话及家乡方言为主的个人语码库难以满足大城市对人才多语能力及多元语言文化身份认同的要求,面临进退两难的处境。

五、结 语

本文考察了广州石牌村清末民初的乡土景观和全球化时代的语言景观,分析了当代石牌村语言景观所反映出的以外来农民工为主体中下阶层的社会方言特征,以及语言景观与外来农民工多重身份认同之间的同构关系。在宏观层面,一方面,石牌村历史传统语言景观与居民的本土文化身份认同具有同构关系;另一方面,外来农民工居民对该村中文景观的高认同度,显示出对国家通用语言文字的工具性认同。从中观层面来看,语言景观与外来农民工对家乡的地域身份认同形成同构关系,但对所居住的大城市和城中村的地域身份认同出现缺失。

语言不是认同的唯一因素,有时候也不是认同的决定性因素(刘丹青2016)。我们从2003年起,持续跟踪观察了数位曾居住在石牌村的外来农民工的居住、工作、生活等情况,当其通过积分入户广州,在广州市郊购买了住房,儿女也在广州公立幼儿园及小学读书之后,其对广州的地域身份认同感显著提升。可见对于外来农民工来说,子女随迁入户大城市、教育医疗的保障、稳定的居所和收入等是其建构城市居民身份认同的重要影响因素。

以往研究主要关注的是外来农民工使用普通话的能力,此次调查显示,新生代外来农民工也希望提升母语书面语能力以及外语能力。因为多语能力可以转化为经济和文化资本,而传统的“单语主义”,已经不适合全球化、文化多元化的时代。多语主义理念之于个人,首先要求掌握好母语,然后要掌握一门本地区最重要的语言,同时还要掌握一门世界上最重要的语言(李宇明2017)。我们的语言规划和服务要以此为目标,向处于社会中下阶层的外来农民工倾斜,这方面相关的研究已经展开(屈哨兵2016;刘玉屏2010),并且应该继续深入下去。

此外,具有传统文化特色的语言景观有助于增强城市居民的传统文化认同及国家认同,而带有地域文化特色的語言景观能够帮助外来农民工建构对大城市的认同感,因为文化景观能促进地方感,强化地方意义(Rishbeth 2001)。近年来广州市政府对石牌村展开了多项微改造工程,其中包括对建筑物及语言景观的微改造,如引入飘檐、青砖等传统文化元素,设置石牌历史文化景墙等。这些对于改善石牌村居住环境,增强外来农民工对石牌村乃至广州的地域身份认同都是有益之举。

认同具有很强的主观性。如何为主观的认同找到客观的语言学基础和依据(徐大明2016),语言景观与认同互动的研究法值得一试。也许目前我们还难以找到最合适的研究语言与认同的方法,但必须有方法论层次上的强烈意识,因为理论思维离不开方法的支撑(李宇明2016)。

参考文献

博纳德·斯波斯基 2016 《语言管理》,张治国译,北京:商务印书馆。

蔡晓梅,朱 竑,刘 晨 2012 《情境主题餐厅员工地方感特征及其形成原因——以广州味道云南食府为例》,《地理学报》第2期。

崔新建 2004 《文化认同及其根源》,《北京师范大学学报(社会科学版)》第4期。

董 洁 2016 《“城市新移民”的语言身份认同》,《语言战略研究》第1期。

付义荣 2012 《关于外来农民工语言研究的回顾与反思》,《语言文字应用》第4期。

高丙中 2006 《一座博物馆-庙宇建筑的民族志——论成为政治艺术的双名制》,《社会学研究》第1期。

高 珊,付 伊 2017 《国内语言景观研究综述》,《湖州师范学院学报》第5期。

广州市天河区石牌村民委员会 2003 《石牌村志》,广州:广东人民出版社。

郭 熙 2013 《中国社会语言学(第三版)》,北京:商务印书馆。

郭 熙 2016 《语言认同有层次差异,应分别对待》(“语言与认同”多人谈),《语言战略研究》第1期。

韩 震 2010 《论国家认同、民族认同及文化认同——一种基于历史哲学的分析与思考》,《北京师范大学学报(社会科学版)》第1期。

黄 行 2016 《论中国民族语言认同》,《语言战略研究》第1期。

李福泰 1967 《番禺县志》(清同治十年刊本),台北:成文出版社。

李丽生夏 娜 2017 《少数民族地区城市语言景观中的语言使用状况——以丽江市古城区为例》,《语言战略研究》第2期。

李培林 2004 《透视“城中村”——我研究“村落终结”的方法》,《思想战线》第1期。

李宇明 2016 《“语言与认同”是社会性、现实性都非常强的学术话题》(“语言与认同”多人谈),《语言战略研究》第1期。

李宇明 2017 《多元文化与多语主义》,《中法语言政策研究(第三辑)》,李宇明主编,北京:商务印书馆。

梁鼎芬,丁仁长 1966 《番禺县续志》(民国二十年刊本),台北:成文出版社。

刘楚群 2017 《语言景观之城市映像研究》,《语言战略研究》第2期。

刘丹青 2016 《语言认同应立足于国家统一、社会和谐、权利保障》(“语言与认同”多人谈),《语言战略研究》第1期。

刘 慧 2016 《印尼华族集聚区语言景观与族群认同——以峇淡、坤甸、北干巴鲁三地为例》,《语言战略研究》第1期。

刘玉屏 2010 《农民工城市适应中的语言行为研究》,北京:中央民族大学出版社。

楼庆西 2012 《乡土景观十讲》,北京:生活·读书·新知三联书店。

陆学艺 2002 《当代中国社会阶层研究报告》,北京:社会科学文献出版社。

聂 鹏,木乃热哈 2017 《西昌市彝文语言景观调查研究》,《语言文字应用》第1期。

屈哨兵 2016 《语言服务引论》,北京:商务印书馆。

尚国文,赵守辉 2014 《语言景观研究的视角、理论与方法》,《外语教学与研究》第2期。

田 丰 2017 《逆成长:农民工社会经济地位的十年变化(2006~2015)》,《社会学研究》第3期。

王春超,张呈磊 2017 《子女随迁与农民工的城市融入感》,《社会学研究》第2期。

王春光 2006 《农村流动人口的“半城市化”问题研究》,《社会学研究》第5期。

王春辉 2014a 《城市化进程中的社会语言学效应研究》,《江汉学术》第5期。

王春辉 2014b 《城市化移民诸变量的社会语言学分析》,《北华大学学报(社会科学版)》第2期。

徐大明 2016 《语言实践、语言习得决定人的语言认同》(“语言与认同”多人谈),《语言战略研究》第1期。

扬·阿斯曼 2017 《交往记忆与文化记忆》,管小其译,《学术交流》第1期。

游汝杰,邹嘉彦 2016 《社會语言学教程(第三版)》,上海:复旦大学出版社。

俞玮奇,王婷婷,孙亚楠 2016 《国际化大都市外侨聚居区的多语景观实态——以北京望京和上海古北为例》,《语言文字应用》第1期。

张淑华,李海莹,刘 芳 2012 《身份认同研究综述》,《心理研究》第1期。

张媛媛,张斌华 2016 《语言景观中的澳门多语状况》,《语言文字应用》第1期。

赵世举 1999 《当代商业店名的构成类析及文化透视》,《云梦学刊》第1期。

郑孟煊 2006 《城市化中的石牌村》,北京:社会科学文献出版社。

周明朗 2014 《语言认同与华语传承语教育》,《华文教学与研究》第1期。

周庆生 2016 《语言与认同国内研究综述》,《语言战略研究》第1期。

Ben-Rafael, E. 2009.A Sociological Approach to the Study of Linguistic Landscape.In E. Shohamy & D. Gorter, Linguistic Landscape: Expanding the Scenery, 40–54. London:Routledge.

Blommaert, J. 2013.Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscape. Bristol: Multilingual Matters.

Deckert, S. K. & C. H. Vickers. 2011.An Introduction to Sociolinguistics: Society and Identity. London: Continuum Publishing Corporation.

Hammitt, W. E., E. A. Backlund & R. D. Bixler. 2006. Place bonding for recreation places: Conceptual and empirical development.Leisure Studies25(1), 17–41.

Harklau, L. & R. Norwood. 2005. Negotiating researcher roles in ethnographic program evaluation: A postmodern lens.Council on Anthropology & Education Quarterly36(3), 278–288.

Hiruy, K. 2009. Finding home far away from home: Place attachment, place-identity, belonging and resettlement among African-Australians in Hobart.Surgery150(6), 1048–1057.

Maslow, A. H. 1943. A Theory of Human Motivation.Psychological Review50(4), 370–396.

Mayer, ?. Z. 2011. Place identity and place replication: An Indian ethnic enclave in the UK. Paper presented at the 3rd Global Mansfield College.

Rishbeth, C. 2001. Ethnic minority groups and the design of public open space: An inclusive landscape?Landscape Research26(4), 351–366.

责任编辑:韩 畅

[1]“认同同构”(co-construciton of identity)强调人的认同是在与语言环境、交际对象、媒体等要素的互动中加以建构的(Deckert & Vickers 2011)。“认同同构”不仅关注认同建构的过程,更关注在认同建构过程中存在哪些要素,它们是如何发挥作用的。

[2]“语标”是对人具有标记作用的语言或语言成分。“具有标记作用”是指语言或语言成分可以表现人的社会特征、交际者之间的社会关系等(郭熙2013)。语言景观是社会公共空间的一种书面“语标”。

[3]具体而言,527位受调查者中,年龄分布为:14~20岁5.74%,21~30岁46.72%,31~40岁37.7%,41~50岁9.84%。职业分布为:电脑城打工者42.62%,个体商贩15.57%,办公室文员13.93%,百货等行业服务员11.48%,快递员3.28%,其余为搬运工、司机等。户籍来源:来自广东省内城市的9.02%,省内农村的35.25%,地区为湛江、潮汕、梅州等地;来自外省城市的15.57%,外省农村的40.16%。其中河南省19.67%,湖北省16.39%,湖南省14.75%,四川省8.2%,安徽省1.64%,广西省3.11%,山东省3.11%,浙江省1.3%。

[4]之所以将历时考察的时间上限设定为清末民初,一方面是因为1839年照相机发明,人们开始具备拍摄和保存语言景观的客观条件;另一方面是可以对石牌村原住民老人进行访谈互证,如果时间上限过于久远,受访者很难回忆起相关内容。

[5]其中房屋租赁业语言景观为石牌村内房屋出租广告。餐饮业语言景观主要是村内南北方多种特色小吃店及快餐店的招牌灯景观。批发零售业语言景观包括小型超市56条,手机(卡)店29条,服装店27条,水果店18条,旧货店16条,凉茶店16条,五金杂货店12条,肉菜店11条,性用品店11条,甜品店(糖水铺)9条,西点店7条,烟酒店7条,洋餐店4条,文具店3条,乐器店2条,怡宝水店1条,厨具茶具店1条。公共服务业语言景观包括街道标牌121条,安保警示牌67条,公益广告13条,公告7条,老人中心2条。居民生活服务业语言景观包括村内商铺招聘启事29条,美容美发25条,快递(包括餐饮配送)15条,光纤宽带安装14条,复印打印11条,广告制作6条,干洗5条,照相及冲洗4条,占卜2条,纹身2条,燃气及配送服务1条。医药业语言景观包括综合门诊39条,药店11条,中医理疗10条。手工修理制作业语言景观包括“修伞、修鞋、开锁、刻章”类19条,小家电维修清洗18条,裁缝类11条,打金银首饰类6条,电动车修理3条。休闲娱乐业语言景观包括按摩沐足店5条,宠物店4条,棋牌室4条,花店2条。教育业语言景观包括幼儿园3条。小学2条。住宿业语言景观共2条,均为旅馆标牌。

[6]与石牌村5公里之隔的华景新城社区,面积约为0.6平方公里,共建有97栋高层电梯楼。我们通过对华景新城居委会及物业管理公司的访谈了解到,该社区现居人口亦为10万,以广州本地居民为主。从居民阶层分布来看,华景新城的居民以中上层的专业技术人员阶层为主,也包括中层的办事人员阶层,以及上层的国家与社会管理者阶层、经理人员阶层、私营企业主阶层。超半数居民拥有本科及以上学历,月均收入在6000元以上,多有医疗社保并选择附近公立三甲医院就医,属于广州市的中产阶级。我们在2017年8月对该社区的语言景观进行了穷尽性的拍摄和统计分析,共收集到语言景观407条,其中98.7%为商业类的民间标牌,其景观的类型特点、用词及语码情况分别如正文的表1、表2、表3所示。

[7]问卷调查显示,石牌村受访外来农民工中16.56%的月收入刚刚超过广州市2017年最低工资标准,即1895元/月,53.54%的月收入在4000元以下。学历为初中(含中师)及高中(含中专)及以下的占72.73%,只有27.27%接受了高等教育,其中大专占15.58%。

[8]赵世举(1999)将店铺语言景观名称分为3部分:一是表明所属和个性的区别性名号,即属名;二是表明从业类型的名称,即业名;三是商业单位的通用名称,即通名。以石牌村店名“阿文烤鱼”为例,“阿文”是属名,“烤鱼”是业名,通名从略。

[9]问题之一:目前石牌村的商店招牌大多数只有汉字,您认为这样( )。选择“非常好”或“比较好”的占51.67%。问题之二:如果石牌村有5家店铺,除了招牌不一样,其余都一模一样,你会选择去哪一家购买?选择“招牌上都是汉字的那一家”占49.1%,选择“‘招牌上有汉字,也有拼音的那一家”占15%。问题之三(可多选):您觉得石牌村店铺招牌存在哪些问题?选择比例最低的选项是“招牌上的英文太少了”,占6.54%。问题之四(可多选):如果对石牌村店铺招牌进行改造,您认为应该怎么做?选择“在招牌上增加英文,用中英双语”选项的比例依然最低,占13.33%。

[10]我们的调查统计顯示,石牌村仅有10条商业性语言景观中出现了繁体字,其余汉字均为简体字。

作者简介:刘慧,女,暨南大学副教授,主要研究方向为海外华语与华文教学、社会语言学。电子邮箱:liuhuizhenru@126.com。

本文系2018年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“语言生态视域下广州城中村居民语言生活与语言服务研究”(18YJC740021)成果。