肝血管瘤微波消融术后血红蛋白尿相关因素分析

王 帅,曹喜华,张 峰

肝血管瘤在普通人群中的患病率高达20%[1]。多数肝血管瘤无明显临床症状,但随病程进展可引起腹痛、消化不良、黄疸、血小板减少,甚至自发性破裂等症状,严重影响患者生活质量[2-3]。 目前临床治疗主要采用微波消融(MWA)等介入治疗,MWA安全、耐受性好,能明显缩小瘤体并缓解患者临床症状[4]。 然而本中心在临床治疗中发现 MWA 后部分肝血管瘤患者发生血红蛋白尿,尿中大量血红蛋白降解释放后损伤肾小球,并引起肾脏血管异常收缩,严重时甚至引起急性肾损伤,危及生命健康[5-8]。因此,了解肝血管瘤热消融后发生血红蛋白尿相关危险因素有利于降低消融术后严重并发症发生,改善患者预后。 本研究旨在探讨MWA 术治疗肝血管瘤后发生血红蛋白尿的危险因素,以期为临床治疗提供帮助。

1 材料与方法

1.1 一般资料

选取 2011年1月至 2019年1月南阳医学高等专科学校第一附属医院采用MWA 术治疗的103例肝血管瘤患者作为研究对象。 入组标准:①影像学检查证实为肝血管瘤;②伴有肝血管瘤引起的腹痛、恶心、呕吐、腹胀等症状;③穿刺皮肤无破溃和感染;④入组前未接受其他介入治疗;⑤血管瘤最大直径>5 cm;⑥签署知情同意书。 排除标准:①凝血功能严重异常;②对术中药物有禁忌证;③伴其他部位恶性肿瘤;④既往肝手术史;⑤瘤体位于邻近肝表面、膈肌、胆囊或大血管。 MWA 术后采用干化学法检测患者尿常规,并根据是否出现血红蛋白尿,将患者分为血红蛋白尿组(n=45)和无血红蛋白尿组(n=58)。 血红蛋白尿组男 10 例,女 35 例;年龄24~64 岁,平均(43.76±5.38)岁;单发 35 例,多发10 例。 无血红蛋白尿组男 15 例,女 43 例;年龄26~63 岁,平均(42.83±6.03)岁;单发 44 例,多发14 例。 本研究获得本院医学伦理委员会批准。

1.2 手术方法

术前检查患者血常规、凝血酶原时间、肝功能、心电图等,超声定位明确肿瘤位置、大小及与周围脏器组织的解剖关系,预定穿刺部位和路径。 术前8 h 禁食、水,术前30 min 给予阿托品或山莨菪碱,血凝酶肌内注射,托烷司琼止吐,盐酸哌替啶止痛。手术在1%利多卡因局部麻醉下进行,超声导引下经肝穿刺插入微波穿刺针至肿瘤中心,功率为80 W,采用单次或多次进针、单点或双点同时消融,保证凝固范围完全覆盖瘤体;术毕拔出穿刺针同时烧灼针道,术区腹带加压包扎。 术后卧床并禁食、水6 h,监测生命体征,常规给予保肝、止血、抗感染等对症治疗。

1.3 观察指标

抽取患者术前和术后12 h 空腹静脉血5 mL,室温下4 000 r/min 离心15 min,离心半径8 cm,分离上层血清,置于-20℃冰箱待测。采用DXC-800 全自动生化分析仪(美国Beckman Coulter 公司)检测血清丙氨酸转氨酶(ALT)、天冬氨酸转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、血清总胆红素(STB)水平;氧化酶法检测血清尿素氮(BUN)(试剂盒购自深圳雷杜生命科学公司)。 采用彩色多普勒超声测定血管瘤最大直径,记录消融时间。 天线插入数定义为消融期间每例患者放置天线总数。 血管瘤体积由方程式v=π×a×b×c/6 计算,其中 a、b、c 指通过对比增强超声测量的血管瘤三维。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0 统计学软件进行数据分析。 服从正态分布的计量资料以均数±标准差表示,两组间比较用独立样本t 检验;计数资料以例(率)[n(%)]表示,用卡方检验。 Logistic 回归法分析影响肝血管瘤患者MWA 术后血红蛋白尿相关因素。 受试者工作特征曲线(ROC)分析血管瘤体积、天线插入数、 消融时间评估肝血管瘤患者MWA 后血红蛋白尿的效能,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

103 例患者均顺利完成 MWA 术(图 1),每例消融次数为 2~6 次,平均(3.72±0.38)次。 其中 15 例血管瘤直径≥10 cm 者平均消融次数为(4.50±0.42)次。 24 例多发者平均消融(4.43±0.44)次,79 例单发者平均消融(3.50±0.35)次。 MWA 治疗 2 次后 8 例出现血红蛋白尿,治疗3 次后10 例出现蛋白尿,4次后13 例出现蛋白尿,5 次后9 例出现蛋白尿,6次后5 例出现蛋白尿。 两组患者基线资料见表1。两组年龄、性别、体重指数(BMI)、Child-Pugh 分级、肿瘤消融率及ALP 比较,差异均无统计学意义(P>0.05);血管瘤最大直径、血管瘤体积、天线插入数、 消融时间、 消融能量及术后 ALT、AST、STB、BUN 比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。

图1 MWA 术前后影像

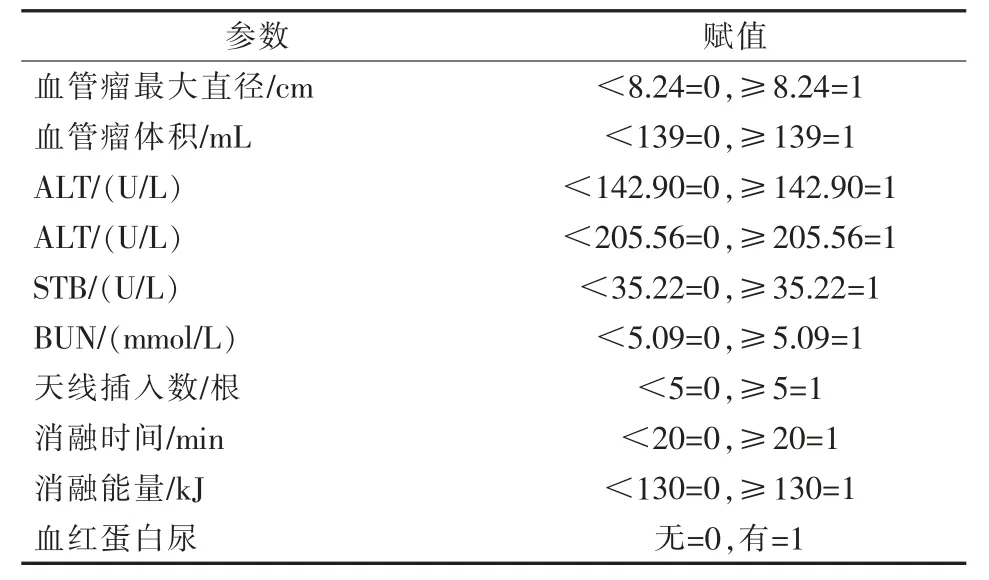

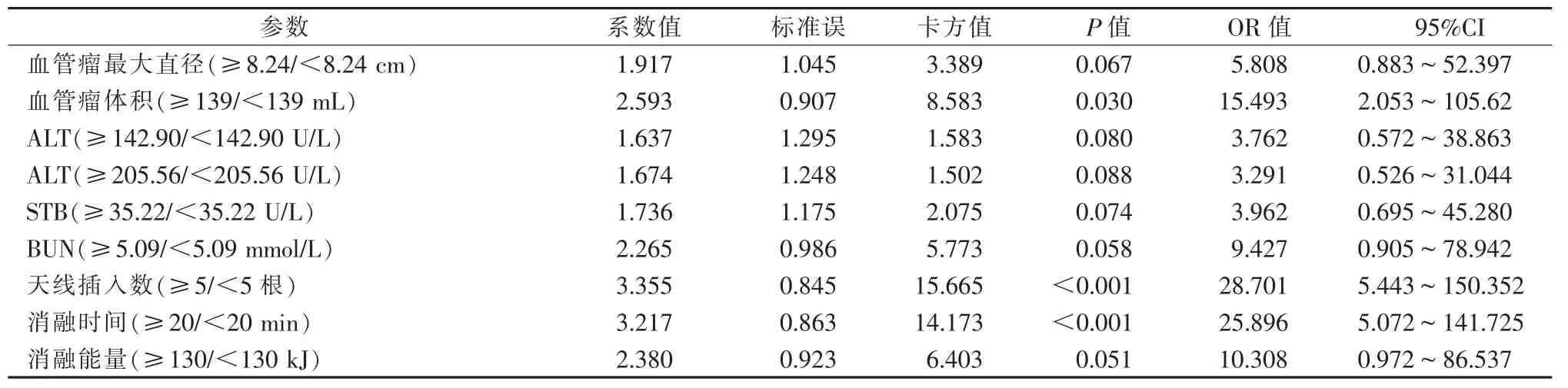

根据血管瘤最大直径、血管瘤体积、天线插入数、ALT、AST、STB、BUN、消融时间、消融能量参数,评估肝血管瘤患者MWA 术后血红蛋白尿最佳截断点,将其转换为二分类变量;将上述参数作为自变量,术后血红蛋白尿作为因变量纳入logistic 回归分析,结果显示血管瘤体积、天线插入数、消融时间与肝血管瘤患者MWA 术后血红蛋白尿密切相关,见表 2、3。

表1 两组患者基线资料比较

表2 相关参数赋值情况

表3 影响肝血管瘤患者MWA 术后血红蛋白尿的因素

单参数血管瘤体积、天线插入数、消融时间评估肝血管瘤患者MWA 术后血红蛋白尿的ROC 曲线下面积(AUC)比较,差异无统计学意义(P>0.05);血管瘤体积、天线插入数、消融时间评估肝血管瘤患者MWA 术后血红蛋白尿效能模型 F=-12.245+1.475×血管瘤体积+3.461×天线插入数+0.186×消融时间,三者联合评估肝血管瘤患者MWA 术后血红蛋白尿AUC 高于血管瘤体积(Z=3.897,P<0.001)、天线插入数(Z=4.244,P<0.001)、消融时间(Z=2.951,P=0.003),见表 4、图 2。

表4 肝血管瘤患者MWA 术后血红蛋白尿效能评估

3 讨论

图2 术后血红蛋白尿评估的ROC

既往临床上对肝血管瘤患者多采用开放式或腹腔镜手术切除治疗[9],而部分患者不能耐受手术,使手术切除应用受限。 随着介入技术发展,MWA 术以安全性性高、手术创伤小和术后恢复快等特点广泛应用于临床[10-12]。 有研究显示,对于远离肝表面、膈肌、胆囊或大血管的肝血管瘤可选用MWA 治疗,且对少数巨大肝血管瘤,可先行导管动脉栓塞止血后再行MWA 治疗[13]。然而由于肝血管瘤自身特点,仍有部分患者在治疗过程中红细胞破碎,引起大量血管内溶血,导致不同程度血红蛋白尿,影响患者生命安全[14]。因此,确定肝血管瘤 MWA 术后发生血红蛋白尿相关危险因素,有助于降低手术风险。 本研究对其进行了探究。

van Tilborg 等[8]研究报道 MWA 术治 疗肝 血 管瘤时发生血红蛋白尿和急性肾损伤,认为原因与消融时间和消融体积存在联系。 本研究为进一步分析影响肝血管瘤患者MWA 术后血红蛋白尿的因素,采用logistic 回归法分析影响肝血管瘤患者MWA术后血红蛋白尿的因素,结果显示血管瘤体积、天线插入数和消融时间与肝血管瘤患者MWA 术后血红蛋白尿密切相关,原因可能为肝血管瘤主要成分为血液,血管瘤体积越大,血液中血红蛋白越多,易释放至肾脏排出;天线插入数和消融时间增加,在增强治疗效果的同时可增加对血管瘤的物理损伤,对红细胞破坏力度加大,导致大量血红蛋白游离至肾脏代谢系统。 本研究还以血管瘤体积、天线插入数、 消融时间评估肝血管瘤患者MWA 术后血红蛋白尿的ROC,结果显示三者评估肝血管瘤患者MWA 术后血红蛋白尿的AUC 均高于0.8,表明三者评估效能均较高;同时利用三者联合评估肝血管瘤患者MWA 术后血红蛋白尿的效能,结果显示联合评估的AUC 高于三者单独评估,提示三者联合评估可最大限度避免术后血红蛋白尿发生。 本研究分析MWA 术后发生血红蛋白尿损伤患者机体原因,认为可能与以下几方面有关:①血红蛋白释放后由肾小球过滤至尿腔,在此部位被降解释放出血红素,血红素沉积可引起肾小管梗阻;②血红素接触肾小管近端冠状细胞并对其造成损伤;③血红素引起肾脏血管收缩,导致血流减少、血红蛋白积聚,形成恶性循环[15]。 因此,可采取适当方法如水合作用,降低循环系统血红蛋白浓度;碱化尿液,使血红蛋白晶体溶解,防止肾小管阻塞造成急性肾损伤。

综上所述,血管瘤体积、天线插入数和消融时间是肝血管瘤患者MWA 术后发生血红蛋白尿的独立危险因素。 本研究下一步将定量分析血红蛋白尿并给予相应干预措施,探讨降低肝血管瘤患者MWA 术后降低血红蛋白尿发生率的方法。