平城的云冈:丝绸之路上人类智慧与情思的璀璨明珠

2020年5月11日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平到山西考察。傍晚时分,来到大同云冈石窟,走进了这座享誉中外的文化艺术宝库。总书记认真了解云冈石窟开凿的社会背景、文化特征、历史沿革、保护历程及研究现状,就中西方交流、民族融合等方面做出指示。他说,保护好云冈石窟,不仅具有中国意义,而且具有世界意义。特邀山西省作家协会主席杜学文,近期就云冈石窟以及平城在历史中的地位和丝绸之路上的影响作出深刻解读。

平城,一个被人们忽略了的地方,一段被人们淡漠了的历史。但无论岁月如何流逝,风雨怎样沧桑,她从未消失,从未被世俗风尘淹没,遗世而独立,超俗而出众,在时光的长河中闪射着卓绝的光芒。

连通中原与草原的地理位置

从雁门关往北,就是平城,即今天的大同。它地处山西北部。再往北,是蒙古高原上的茫茫草原,曾经养育了一辈又一辈跃马驰骋、来去无踪的人们。他们在不同的历史时期被赋予不同的名称。但共同的特点只有一个,骑马游牧,逐水草而居。他们创造了人类历史上耀眼的文明。他们往往改变世界,改变历史,改变时代。而从平城往南,则是另一番令人赞叹的景象。太行、吕梁相对,汾河在两山间不舍昼夜,奔向大河。过雁门关沿汾河而下,进入一连串肥沃的平原。太原,是先民心目中的大平原;河东,是华夏文明的发祥地,农耕文明的诞生地;黄河,则是一条环护着民族生命的大河,孕育了另一个伟大的文明。

叶舒宪认为,在中国早期,也就是商周时代之前,西域与中原之间的交通,有一条沿着黄河上游的走向,往宁夏、陕北、内蒙古之交界处运输,再通过黄河及其支流的漕运网络进入黄河以东的晋北、晋中及晋南地带的路线。这就是他所强调的玉石之路山西道。叶舒宪进一步指出,山西道在山西境内又可分为两条线路。一条是沿黄河水路往南再往东的“黄河道”,另一条是在商时逐渐发展起来的由北向南的“雁门道”。

黄河道很清楚,是在黄河水道行走。这一点在古籍中也可找到佐证。

山西道除黄河道外,另一条交通路线是雁门道。这是在家马普遍使用,马车从战车中分离,出现了货运之车后的交通现象。这种民用之车基本是在商时出现,中晚期后表现得更为普遍。周时的《穆天子传》中记载了周穆王西行的路线,与此基本相近。其中特别描写了与山西有关的行走情况。周穆王从宗周洛阳出发,过黄河往北。先后经过了今之高平、长治、平定、井陉一带,过滹沱河,越雁门关,然后到了今山西、陕西与内蒙古交界的沿河地带。然后再往西行。在周穆王返回的时候,进入山西境内的路线与前大致相同。值得注意的是《穆天子传》特别提到了“升于长松之隥”。据专家考证,所谓“长松之隥”在今右玉一带。另一处需要注意的是,周穆王西行与南返都提到了犬戎所据之地——晋之北部地区。当然我们还不能认为当时已经有了在这里讨论的平城。但大致可以分析出来,日后的平城及其周边地区,是从中原往草原,进而连通西域的重要地带。从这一带可以南下至黄河之南的洛阳。这与叶舒宪所言之雁门道基本是一致的。叶舒宪认为商时新开辟出一条陆路通道即為雁门道。在南下雁门关后可以直达晋中、晋南。由此可知,至少在夏商时期就存在着中原与草原及西域地区的通道。其中最重要的道路就是通过雁门关的陆路与黄河水路构成的山西道。

李凭在其《北魏平城时代》中对当时以平城为中心的京畿通道进行了研究。他认为从平城出发有七条通往各地的交通干线。其中最主要的有两条,一是“并州大道”,由平城至晋阳并州;二是定州大道,由平城至河北平原的定州。还有一条重要的大道是平城经今右玉至盛乐,即云州治所的路线。这也说明,平城处于连接中原,以及华北平原与蒙古草原的中枢地带。其地理位置十分独特,是从内地通达草原及西域的必经之处。事实上,这种独特的地位在现代交通没有形成之前一直存在。

日本学者前田正名在其《平城通往西域的交通路线》中认为,从河西走廊往平城,有三条线路,一是沿额济纳河至居延海,向东沿阴山山脉东行,渡黄河至平城;二是自姑臧,即今甘肃武威沿白亭河东北行,翻过贺兰山,过灵州自白于山北麓东北行过黄河至平城;三是由姑臧东南经兰州附近,沿秦州路至无定河上游,沿鄂尔多斯沙漠东南缘渡黄河至平城。这些路线虽然今天已经不太好考证,但至少可以说明,从中原地区进入山西,至其北部之平城可再往西至西域。平城,不仅连接了中原与草原,亦连接了中原与西域。

拓跋鲜卑从大兴安岭不断迁徙,终于在拓跋力微时期,也就是公元258年至盛乐,即今和林格尔县之北。其后人拓跋猗卢于西晋永昌四年,也就是公元310年被晋怀帝封为代公。拓跋鲜卑部称代即始于此时。公元386年,拓跋珪即代王位,是由拓跋族群与内地汉人族群建立的新代国。天兴元年,亦即公元398年,拓跋珪迁都至平城,至太和十八年,公元494年孝文帝迁都洛阳,北魏在平城立都共96年,近一个世纪。从以上的梳理中可以看出,拓跋鲜卑经历了一个从北部草原向与内地接壤的盛乐迁徙,然后进一步进入内地之边陲重地平城,然后再进入中原腹地洛阳的过程。其迁徙方向是越来越接近中原,直至进入中原。随着其地域位置的改变,生产方式、生活方式,以及政治、经济、文化都在发生改变。这种改变的方向就是不断地中原化、汉化。赵汀阳曾提出一个“漩涡模式”的概念,认为中原是四方族群不断“逐鹿”之地,结果形成了大规模族群融合。简单说就是处于边僻之地的族群,最主要的是草原地区游牧族群存在着向中原地带集聚的动力。他们不断地以各种方式,特别是军事方式争夺中原,所谓“逐鹿中原”,希望能够成为主导中原,进而主导全国的正统力量。这其中的原因,除了中原地带经济发达、文化繁荣、文明程度较高外,更重要的是一种文化的正统追求。鲜卑族群也同样没有脱离这种“漩涡模式”。甚至在这点上表现得更为典型。在其政治组织逐渐强大后,不断地向中原中心地带迁徙,并追述其先祖的正统性。如他们认为自己就是黄帝之子昌意之后,是黄帝一脉之正宗。在文化的认同与同化方面,表现得比其他族群更为迫切、突出。

需要注意的另一个问题是,中原成为不同族群的聚集中心。也就是说,从族群的角度来看,中原除了地理位置及其文化意义外,已经不是单一的族群存在,而是众多族群的融合同一。但这种融合是融入中原原生族群,即融入华夏族群或其后来的汉族之中。华夏是主体,是对其他族群进行同化的原生体。在这种同化中也不断吸纳接受了其他族群文化,使这种原生文化不断地发生新变,产生了新的活力。而那些进入中原的族群,应该是多种多样。既有我们一般意义上所说的草原游牧族群,也有西域进入的更复杂族群。不论什么情况,这种中原化的“正统”追求都表现得很明显。如在大量的粟特墓志中发现,这些墓葬主人往往要追述其先祖与中原的关系。如鱼国人虞弘墓志中说到,“高阳驭运,……徙赤县于蒲阪。奕叶繁昌,派枝西域”。这里强调的是其先祖为高阳颛顼帝,为黄帝之孙。而其近祖是虞舜,祖地在蒲阪,即今天的永济。照此言,虞弘一脉是黄帝一系。只不过是作为舜之后人,虞弘家族这一支发展到了西域。其墓志追述先族之源,以说明虞弘一脉乃黄帝之后舜帝后人,以使自己具有中原正统的文化意义。在焉耆人龙润的墓志中也有类似记载。其墓志言“凿空鼻始,爰自少昊之君”,言龙润一脉是少昊一系,亦为黄帝之后。

通过这样的分析,可以看出中原地区具有非常重要的吸引力,是汇聚不同族群的核心地带。而在平城时代,也就是公元4世纪末至五世纪的历史时期,由于特殊的地理及政治位置,平城成为不同族群进入中原的大门,是汇聚不同地区族群的重要都市,是连通西域的重要枢纽。

汇聚八方的国际化大都市

道武帝拓跋珪迁都平城,不仅仅是拓跋政权进一步强大的表现。从地理与文化的层面来看,也是其族群进入农耕地带,进一步中原化的重要举措。北魏之前身拓跋代国,在公元376年时被前秦所灭。在大约十年的时间里,部族离散,王室流落。其中相当一部分王室成员被前秦迁移至中原地区长安。而拓跋珪先被迁至蜀地,具体地点不详;后又被迁往长安;再后又随其舅至中山。这使他能够接触更多的内地人士。在长安期间,拓跋珪对中原汉文化接触广泛,学习颇力。李凭在其《北魏平城时代》中介绍说,道武帝拓跋珪对儒、道、法诸家全面涉猎,多有心得。所以在建立北魏之后,其治政不仅以经术为先,且好黄老之道,多有韩非法治之术,显现出与一般游牧政权的明显不同。北魏之所以能够逐渐强大,终于统一北中国,与其执政者的思想、境界、格局,或者简单说文化品格有着极大的关系。正是拓跋珪等人,在保持了鲜卑族游牧文化中的强悍、移动性等文化特色外,又汲取了中原文化治理国家、天下一统、以学养性等成分,形成了适应一统天下、睦民协和等要求,使北魏在中国历史上产生了极为重要的影响,为之后隋唐的一统奠定了坚实基础。

北魏移都平城后,大力发展经济。首先是十分注重农业发展,离散诸部,劝课农耕,计口授田。同时畜牧业也得到发展。仿照中原,大规模建设都城,广宫室,扩城垣,建天文殿、天安殿、天华殿、太庙、西武库、鹿苑台、明堂等,凿渠引水,多建寺院,分城内九衢十六坊。平城终于成为由皇城、京城、郭城三城相套,周三十余里,城门十二,规模浩大的都城。在此基础上,大力发展交通贸易,大开直道,贩贵易贱,逐渐强盛。从北魏的拓展与变革来看,无疑与其接受不同文化,形成新的文化形态有重要关系。其文化具有开放包容、吸纳异质、求变创新的品格。实际上北魏非常善于接受不同文化来形成自己的文化。那一时期,不同地区、不同族群、不同宗教、不同艺术,荟萃聚集、争奇斗艳,海纳百川、河向大海,浩浩荡荡、灿然生辉。

北魏定都平城前后,曾进行了大规模移民。据李凭《北魏平城时代》中粗略统计,移民数保守估算也在一百五十万左右。之后平城人口长期保持在这个数量上。其中的人口构成有山胡、高丽、高车,以及鲜卑慕容部及其他别种等等。其民有原来的官吏、工匠、豪杰种种。在其致力于全国统一征战中,亦将各地之民迁徙至平城。如在征服匈奴人建立的北凉之后,姑臧吏民三万余家或说十万余户被迁往平城。其中还有从事贸易的粟特商人,以及僧侣三千。这也被视为佛教传入北魏的重要事件。宿白先生在其《平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展》一文中,罗列了平城期间迁徙各地民众至京都的事项共30余项。其中包括匈奴、铁弗、库莫奚、高车、慕容、高丽、柔然、丁零等族群,地涉中山、朔方、西北部及草原地带,以及长安、酒泉、定州、离石、青齐、淮南等。其中多有百工伎巧、文武将吏。按照宿白先生之估算,最保守也在百万人以上。

北魏时期也十分重视经略西域。广派使节赴西域各国联络。如太武帝拓跋焘曾派董琬、高明使西域十六国。随着国力强盛,西域各国也纷纷前往朝贡。按照日本学者前田正名的研究,仅太延二年,也就是公元436年,北魏就往西域派遣六批使臣。太延三年三月,即有龟兹、悦般、焉耆、车师、粟特、疏勒、乌孙、渴槃陀、鄯善等国前来朝贡。据其统计,平城时期,吐谷浑先后朝贡约32次;龟兹朝贡约7次;波斯朝贡约5次;罽宾朝贡约2次;于阗朝贡约6次等等不一。特别需要注意到的是他的统计中还有“普岚”,朝贡3次。

普岚,今天我们所说的东罗马帝国。按照沈福伟先生的研究,中国史籍中对东罗马译名有称为“拂菻”者,后也有译为“普岚”者。他认为“普岚”可能是西域嚈哒人据突厥语转译而来。也有名之为伏卢尼等等。这些名称都是不同语言中“罗马”的对译。罗马,这里指的是泛化的罗马帝国地区,与中国的联系似较多。《拾遗记》中记有周灵王时,也就是公元前6世纪时,渠胥国人韩房曾到访中国,在洛陽献高6尺的巨型“虎魄凤凰”,就是琥珀制作的凤凰。公元前221年,也就是秦始皇元年时,有西域骞霄国画家烈裔在咸阳献艺。沈福伟先生认为所谓“渠胥国”或“骞霄国”,实指一地,就是希腊。公元二世纪的166年,罗马皇帝马可·奥里略·安东尼派遣的使者从今越南至洛阳。公元226年,又有罗马使者秦论至孙吴都城南京。这次孙权又派刘咸护送秦论返国。这之后,罗马与中国之间商贸往来频繁。这也为北魏时期的联系打下了基础。按照沈福伟所言,北魏建立后,曾有今天我们所说的希腊雅典使节至平城。在北魏太武帝拓跋焘太平真君十一年,也就是公元450年的时候,盾国派使节至平城,献狮子。所谓“安盾”,是雅典的音译。这时的雅典应是东罗马帝国属地。在公元456年,即北魏文成帝太安二年、公元465年,即北魏文成帝和平六年的时候,东罗马帝国,也就是拜占庭帝国皇帝向北魏派出使节,希望加强双方之间的经济合作。从这些记载均可看出,北魏在国际上的影响,以及平城的国际化程度。

实际上平城时代的国际贸易非常发达。西域商人一般经西北之草原丝路进入平城。这期间,最活跃的是河间地区的中亚粟特商人。这在《魏书》《北史》中有大量记载。从今大同地区的考古发掘中也发现了大量的遗存可资证实。除粟特商人外,还有很多其他国家的商人。张庆捷曾撰有《北朝入华外商及其贸易活动》进行专门研究。其中如大月氏商人、印度商人、波斯商人,以及许多国籍不明的商人等。这些商人可谓成群结队、年数十辈,一次入华数十人至数百人不等。他们入华后,与当地官民建立了良好的关系。除经商外,还充当不同国家之间联络交通的外交重任,或传播文化艺术等等,使西域地区的工艺、歌舞、乐器、绘画、雕刻等传入内地。如音乐方面就有高丽乐、疏勒乐、安国乐、悦般乐、龟兹乐、西凉乐、屠何乐等。当时非常流行,后来失传的《真人代歌》,据说就是融合戎汉五方殊俗之曲的鲜卑之歌。这种状况在云冈石窟中可见一斑。如其中所谓的“音乐窟”就极为生动地展示了乐舞方面百伎献艺,众乐和鸣,群舞争艳的景象。

在公元五世纪左右的时候,平城成为世界上最重要的都市。那一时期,美洲还没有与欧亚大陆发生重要联系,基本处于一种自足自闭的状态。非洲在尼罗河流域得到了较大发展,但被罗马帝国统治。欧洲也只有地中海沿海地带的今意大利地区、希腊地区,以及欧洲中部的高卢一带得到较大发展,且将进入所谓的中世纪“黑暗”时代。亚洲几个文明发展较高的地区基本上纷争不已,一时还形不成统一的强国。只有罗马表现出比较强盛的态势。但由于其控制的地域是环地中海沿线,不同的历史、文化、民族、宗教等存在很多矛盾、博弈,可以说是此起彼伏、你来我往。所谓罗马帝国“有国无民”,就是说有罗马帝国这个政治实体,但其控制地域常常发生变化,期间的民众往来更替,并不直接接受帝国的统治,也没有政治上、文化上,以及地域上的认同。其民众实际上没有对罗马帝国的国家意识。最大的城市君士坦丁堡也只有不到五十万人。而平城在短暂的近百年中长期保持在一百至一百五十万左右的人口以上,应该是当时世界上最大的都市,或之一。这一时期,平城成为世界上最具包容性、最具活力,也最典型地体现了国际化的城市。其散发的魅力吸引着世界,融汇成人类进步发展的绚丽之花。

人类智慧与情思的旷世明珠

鲜卑是草原游牧族群,有自己的独特文化,并在不断的迁徙中接受了内地文化。在移都平城后,拓跋王朝积极汲取中原文化,设立官学,修习儒道,对其他外来文化持开放包容的态度。在不断完善其统治体系过程中,也需要一种能够被各地迁徙而来的不同族群民众接受的文化形态来凝聚民心,巩固政权,教化风俗。太祖道武帝拓跋珪于天兴元年即命造五级浮屠。可见在北魏之初即把佛教置于极为重要的位置。

魏晋南北朝,佛教迎来了一个空前的大发展时期。众多高僧进入内地,与当时各地之割据政权建立了良好关系。其中有大量从西域而来的僧人,以及从天竺印度、狮子国斯里兰卡等地来华的高僧。最典型的就是佛图澄。他生于龟兹,亦有人认为他是天竺人,曾在罽宾修佛。进入内地后受到石勒的信任,并对石勒产生了重要影响。石勒支持佛图澄广建佛寺,门徒甚众,宣扬佛法,流播后世。佛图澄把佛教纳入国家政权保护之下,为佛教的传播创造了良好条件。其弟子法果继承佛图澄的弘法理念,认为皇帝即现世中的佛,佛即皇帝。他提出“礼天子乃礼佛”,使教义中的“佛”与现实中的“帝”统一起来。这种佛理推进了佛教的中国化,对新建立的北魏政权来说,有非常重要的意义。特别是从理论上肯定了其政权的正当性。至道武帝拓跋珪时期,法果被任为道人统,专门负责僧侣事宜。文成帝拓跋濬时,罽宾高僧师贤继道人统,在武周山造“令如帝身”的佛像,使文成帝的帝王形象与佛统一起来,具象化地宣扬了北魏之帝的功德,引起了各地佛界轰动。各国纷纷派遣使者朝贡,或派画师临摹。文成帝又令师贤等在平城五级大寺内为太祖拓跋珪以下五帝各铸像一尊,进一步将佛法与国家治理统一起来,使佛教在内地拥有了广泛的政权基础。

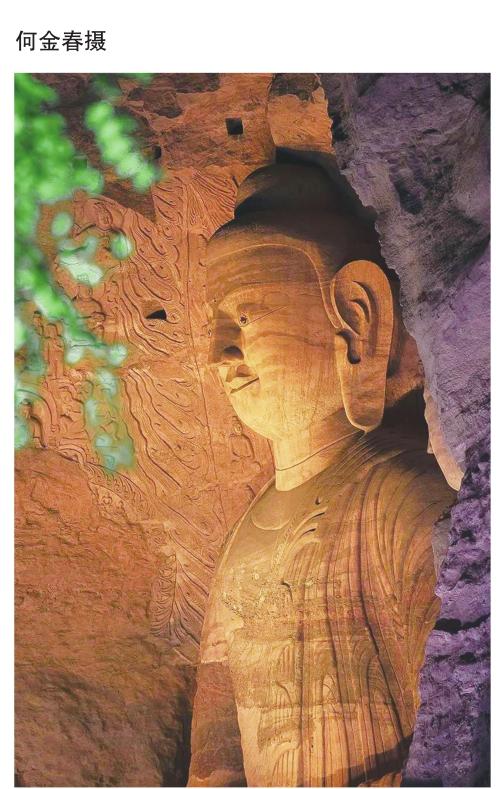

北魏和平初年,公元460年,被文成帝尊为帝师的罽宾高僧昙曜继师贤位,为沙门统,继续实行“礼帝为佛”的佛理,向文成帝请求在武周山开凿佛像。《魏书·释老志》记,“昙曜白帝,于京城西武周塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次者六十尺,雕饰奇伟,冠于一世”,是为“昙曜五窟”。由此拉开云冈石窟建造的历史。石窟依山而凿,东西绵延一公里。从公元460年至孝明帝正光五年,也就是公元524年,计64年。但也有学者研究认为,云冈石窟最晚的开凿年代延续至隋唐时期。现存大小窟龛254个,主要洞窟45座,各种造像59000尊。一般认为可分为三期。按照宿白先生的研究,概略其特点如下。

第一期窟室为和平初年昙曜主持开凿的五窟,即我们所说的“昙曜五窟”。其大像广颐、短颈、宽肩、厚胸,雄健之姿尤为突出。《魏书·释老志》推测这些雕像有可能仿效北魏帝王之形象。宿白先生认为,沿西方旧有佛像的外观,模拟当时天子的容颜风貌,正是一种新型佛像融合。以此分析,这一时期的雕刻总体上西方因素占主导地位。

第二期窟室主要开凿于中部东侧,以及东部的若干石窟。这一时期大约在公元471年至公元494年間或稍后。其共同特点是汉化趋势的发展迅速,雕刻追求工丽,以及渐趋清秀的造型、褒衣博带的服饰等。但在融入西方因素方面,仍然有许多新的内容。只不过更侧重在护法形象与各种装饰上面。这应该是云冈石窟中西方佛教石窟东方化的关键时期。这一时期另一个需要注意的现象是“双窟成组”的出现。

第三期窟室主要集中在第20窟以西的云冈石窟西部。还有一些散落在中东部,以及一、二期大窟中的小窟内。时间当然是在都城迁洛阳之后。这一时期的主要特点是没有大窟。应该是在都城南迁后,由皇室主持的大型窟室工程中辍。但留在旧都的亲贵、中下层官吏与信众继续在云冈开凿石窟。另一个非常明显的特点是进一步汉化,个人造像更加清秀,装饰出现了许多新的样式。特别是对洛阳龙门石窟,以及迁都沿线之山西地区的石窟营造产生了重要影响。二者有着明显的艺术传承关系。

云冈石窟是人类智慧与情思的明珠,是人类艺术创造能力的集中体现,是具有强大生命力与审美魅力的经典之作。它不仅代表了中国五世纪时期最具魅力的艺术水准,也是难以超越的世界艺术高峰。在其创作过程中,融汇了当时世界各地的艺术精华,塑造出了人类雕刻艺术的杰出典范。从其艺术表现手法来看,主要有以下一些方面。

首先要注意到的是,云冈石窟是草原鲜卑族群主持开凿的。因而具有非常明显的草原游牧,特别是鲜卑文化特色。据大村西崖研究,这方面大体表现在佛像之厚唇、长目、隆鼻、丰颐,挺然丈夫之相方面。其法相庄严,器宇轩昂,充满活力,将鲜卑的剽悍与强大、粗犷与豪放、宽宏与睿智的民族精神表现得淋漓尽致。其发髻俨如峨冠,比较大;坐法中并脚、交脚为印度佛像中少见。其佛像的服饰有尖顶帽、左衽短袖等游牧之俗。在多洞窟中出现了穹庐顶,亦为游牧之风。这些均“深保拓跋氏遗风”。

其次需要注意到的是,北魏对中原文化的吸纳也比较突出地表现在云冈石窟之中。这在中后期石窟中更为明显。从建筑形制来看,其二期中平棊顶、方形平面,长卷式浮雕画面,雕饰斗拱的窟檐外貌均为汉式殿堂之风格。重层楼阁与龟趺丰碑等亦为汉式传统建置。佛像当中释迦多宝对坐、维摩文殊论辩,以及下龛释迦多宝、上龛弥勒与下龛坐佛、上龛弥勒等组合是汉地早期窟龛中常见设置。特别需要提到的是佛像瘦骨清相、褒衣博带的特色是汉化的标志。一般而言,佛像身材修长,表情孤傲,有超凡脱俗之感。衣饰褶纹重叠,雕饰渐显烦琐。也有学者认为,云冈造像中圆形的脸、眼睛与嘴的形象是中亚或中国的。此外,还有石窟中借用了中原地区的生活场景。如胸前挂鼓的乐伎形象就是山西民间花鼓舞样式。而洞窟的形置中窟頂有盝顶、屋陇顶并存的龛形屋顶是内地汉族文化的体现。

除了以上所言汉化、拓跋遗风外,云冈石窟的艺术表达更多地汇聚了世界各地的表现元素。据宿白、戴蕃豫、长广敏雄与水野清一、张庆捷、张焯、王恒等学者的研究,主要表现在几个方面。

一是埃及艺术的影响。埃及艺术经希腊、叙利亚传入中亚,由西域传入平城。在云冈石窟中,有许多体现了埃及艺术的元素。主要是莲花图案、忍冬纹饰、狮子座。还有一种是“花上再生者像”。其源自埃及神话中荷尔斯神与四子成育花上而再生。这种图案亦传入印度。云冈这类造像亦较多。

二是希腊艺术的影响。车、马、万字纹等均源自希腊,象征日神之车。而花序纹,如果是女性供神者持花,则为埃及之风。如果是日神所持,或胁像侍像所持,则为希腊风。在云冈石窟中还出现了帽子两端伸展的翅膀,是墨丘利神的标志;以及海神的三叉戟、酒神的权杖等,多为古希腊罗马艺术元素。云冈石窟的柱形也多现希腊风格者。其中有仿罗马柱、古希腊柱、爱奥尼克柱等。

三是印度笈多艺术的影响。笈多艺术是古印度笈多王朝,约在公元4世纪至6世纪间形成的艺术。这一时期,印度经济发达,海上贸易兴盛。由于奖掖文艺,印度之宗教、哲学、科学与文艺全面繁荣,并形成了自己的风格,是印度古典主义艺术的黄金时期,对中国也产生了重要影响。在云冈石窟中,笈多艺术的特色非常明显。就其造像而言,其颜面刚毅,男性特征突出,衣服多隐蔽全身,柔薄透视紧身,如入水而贴在身体之上,故有“湿身”之说。衣服曲线呈平行状。佛像的头发基本见不到螺发,似蒙发覆巾。佛像之背光多为圆形,加入花草修饰。更于圆形后刻椭圆形曲线,周围描绘火焰。这些火焰与连珠纹饰亦被认为受到了中亚拜火教影响。

除以上几个方面的外来影响外,云冈石窟最突出的一个特点是受犍陀罗艺术的影响。在人类艺术发展进程中,犍陀罗艺术具有十分重要的地位,是公元前四世纪马其顿国王亚历山大东征中亚与南亚次大陆期间,把古希腊文化带到东方地区融合后出现的。其先于公元1世纪兴盛于今巴基斯坦北部的白沙瓦谷地——犍陀罗地区,后在今阿富汗地区流行,至公元5世纪开始衰微。犍陀罗艺术最重要的贡献是佛教艺术。由于地处欧亚交汇之处,受希腊——马其顿亚历山大帝国、希腊——巴克特里亚统治,这一带接受了极为突出的希腊文化影响,被称为是“希腊式佛教艺术”。犍陀罗艺术也因此成为东西方文化与艺术融合的重要范例。公元1世纪后,随着大乘佛教的兴盛与流传,教徒崇拜佛像渐成风气。过去不拜佛像只拜圣迹的形式向崇拜佛像转化,佛像的雕刻之风兴起,引发犍陀罗艺术的兴盛。之后进入新疆西南部地区,再传入中原。北魏建立,在收复北凉后,从姑臧,即今武威迁徙民众至平城。其中多为佛教僧徒,对平城一带的佛教兴盛产生了重要影响。北魏也汇集了许多高僧,其中的师贤、昙曜皆为罽宾信徒。而罽宾是大乘佛教的发源地,教事十分兴盛。他们把大乘佛教崇拜佛像的教仪也带到内地,特别是平城。从而使云冈石窟的开凿成为一种文化要求。

云冈石窟受犍陀罗艺术的影响,首先表现在佛像的塑造上。如降魔像,普通释迦像的手掌向下向外呈“降魔印”。而云冈的佛像手掌则呈“无畏印”。佛像的头发呈波状缕发,衣着的平行线由粗纹交叉,都是犍陀罗风格的表现。再如云冈石窟中的天人形象,或合掌立于左右,或飞翔于佛像之头顶,有奏乐者、表演者,有头髻下裳,肩披领巾,均可追溯至犍陀罗时期。

犍陀罗艺术的另一种影响是故事性质的连环画样式。浮雕式连环画源于较早期的犍陀罗时期。在云冈石窟中,这种形式也非常普遍。虽然经过长期传播融合,已经发生了很大变化,但仍然可以寻找到犍陀罗艺术的影响。如其中有佛祖诞生故事、灌顶故事、出游故事、出家故事等等。这也体现了犍陀罗性质的教义理念,包括其护法理念、平等理念等。

犍陀罗艺术的影响还非常突出地表现在洞窟装饰方面。如云冈洞窟口与犍陀罗门侧壁,把护法形象安排在洞窟门或窗的两侧即是云冈对犍陀罗时代艺术及其理念的继承。再如供养天人佛龛中科林斯浮雕柱的装饰等。

需要强调的是以上诸种艺术表现元素,尽管从研究的角度来看,其源不一,流播有致,但在具体雕塑刻画中,却往往是把多种元素融合统一起来表达,既显现了艺术风格多样性,也形成了新变通融同一性,是一种融会贯通的创新,而不是机械简单的挪用。举例而言,尽管在柱形雕刻中运用了希腊式柱,但也出现了汉化再创造。希腊柱形是上下粗细匀称的造法。而在云冈石窟中,这种柱形演变为上细下粗的形制,依然使用了中国古代建筑中按比例“收分”的理念。这种既有外来文化元素,又加以中国化的艺术表现手法,乃是融多样为一体,化外来为本土的艺术新变,体现出“汲取他人转化为我”的创造能力。

云冈石窟的开凿也具有十分突出的创造性,表现出非同一般的智慧与能力。与许多地方开凿石窟后用泥塑像不同,云冈石窟是依山势整体开凿。开凿要根据山体具体形状,确定可使用的范围,再设计出这一石窟体现的含义及其形象布局。在清理了山体外立面后,需根据设计开始开凿。石窟中任何一处细节都是山体的一部分。这对工匠的艺术想象力、设计能力、工艺技术的要求是非常高的。基本上可以说一凿损坏,全窟即坏。在世界范围来看,如此规模的石窟还不多。同时,云冈石窟也是融技术、艺术、宗教、哲学、社会教化、政治理想等内容于一体的综合性创造。没有技术,难以开凿;没有艺术,不可呈现。所有这一切如若不能完美高超地融于一体,则难以体现教化功能、宗教思想、社会理想,不能实现其社会文化价值。所以说,平城的云冈,是人类科技的杰作,是人类艺术的高峰,是融合人类智慧与情思的宝库,是中华民族博采众长、融会贯通,求新求变、创造升华,对人类发展进步做出的伟大贡献。它不仅在一千五百年前是人类创造的经典之作,即使在今天,仍然是人类智慧与情思难以超越的杰作,是激励我们继承传统、走向未来的强大精神文化动力。