运动干预促进儿童粗大动作发展效果的Meta 分析

任园园,刘 丹,陆阿明,赵双迎

(苏州大学 体育学院,江苏 苏州 215021)

动作是个体的基本功能,在个体的生存与发展中具有重要的作用[1]。理论上将动作按照完成时的肌肉活动情况划分为粗大动作和精细动作,粗大动作包括跑、跳等移动动作与投掷、接球等物体控制动作[2]。早期的粗大动作发展不仅有利于儿童形成正确的基本动作技能以及提高身体活动水平[3],而且有益于幼儿感知认知能力、学习成绩及同伴交流等方面的发展[4-7]。因此,如何有效地提高 3~6 岁儿童粗大动作发展水平成为目前研究关注的重点。

近年来众多研究已证实,游戏化运动[8]、动作发展视角下的身体活动干预[9]以及功能性训练[10]均可促进幼儿粗大动作发展。但由于目前研究采用的干预方法种类繁多,使不同研究结果之间仍存在分歧[8,11]。还有研究认为,儿童的粗大运动技能以不同的速度和程度不断发展,仍需要一些更具针对性的干预措施[12-13]。例如,Zask[12]进行纵向研究发现,移动技能落后的儿童参加运动干预后成绩明显提高,而物体控制技能得分较低的儿童始终处于较低水平,可见物体控制技能可能更需要具有针对性的干预方法。然而,前人的研究并未探索运动干预对儿童移动动作与物体控制动作效果的独立影响。故本研究收集近年来运动干预促进儿童粗大动作发展的随机对照试验(Randomized Controlled Trial,RCT)研究进行 Meta 分析,旨在把多项结果进行量化分析,为促进3~6 岁学龄前儿童的粗大技能发展提出最佳运动干预方案。

1 研究方法

1.1 检索策略

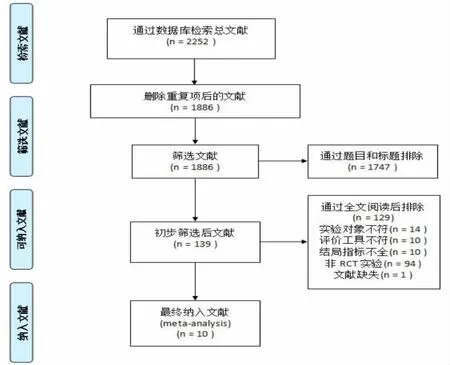

文献检索主要在 Web of Science、EMBASE、Elsevier、中国知网全文期刊数据库(CNKI)、万方数据知识服务平台(WANFang) 等数据库完成,检索时间为 2010 年 1 月至 2020 年 1月。采用主题词与自由词结合的方法进行检索,中文检索词包括“粗大动作发展、基本运动技能、大肌肉群运动、学龄前儿童、运动干预、随机”等,英文检索词包括 “gross motor development、fundamental movement skill、preschoolers、intervention、random”等。从各文献库中共检索到文献2 252 篇,其中Web of Science1 565 篇、EMBASE335 篇、Elsevier 31 篇、中国知网全文期刊数据库164 篇、万方数据知识服务平台157 篇。运用Endnote 软件剔除重复文献336 篇,通过阅读标题、摘要排除无相关性文献1 747 篇,阅读全文后排除文献篇129 篇,最终纳入10 篇文献,文献筛选流程如图1 所示。

图1 本研究文献纳入流程图

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准

1)文献类型:实验设计均为RCT 试验,且实验前实验组与对照组结局指标无显著性差异。

2)实验对象:实验对象均为3~6 岁的学龄前儿童,无精神发育异常或感知觉障碍等疾病者。

3)干预措施:实验组与对照组的干预方式为运动锻炼干预。

4)评测工具:研究均选取《儿童粗大动作发展测试》(Gross Motor Development Test,TGMD)为结局指标的评价工具。

5)结局指标:包含儿童的移动动作得分与物体控制动作得分。

1.2.2 排除标准

1)研究不符合纳入标准或非RCT 实验、描述性研究及综述类文章;2)结局指标不全及重复性文献;3)研究对象超出3~6 岁年龄范围,或者有身心疾病等非正常儿童;4)评测工具和结局指标不符或缺失的文献。

1.3 数据提取

根据研究需要,由两名研究者采用独立双盲的方式对文献进行资料提取与交叉核对。本研究对纳入文献的资料提取内容主要包括以下几个部分:1)文献基本信息:第一作者姓名、发表年份以及文献质量得分;2)实验对象:实验对象人数(样本量)、年龄、身体状况;3)干预方法:实验组与对照组干预内容、干预时间、干预频率以及干预周期;4)结局指标:以TGMD 为评价工具测得实验前测与后测的移动动作与物体控制动作分数。

1.4 文献质量评价

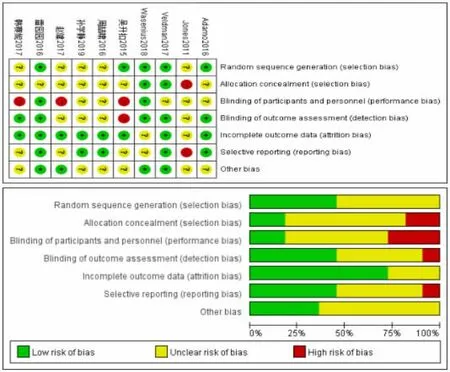

两名研究者对纳入的10 篇文献独立进行质量评价,评价工具采用Cochrane 偏倚风险评估工具。该工具是常用的RCT质量评价工具,主要从选择性偏倚、实施偏倚、随访偏倚、测量偏倚、报告偏倚以及其他偏倚6 个方面进行评价,对每条指标采用“高风险”、“低风险”及“不清楚”进行判定[14]。经统计,所有纳入的文献质量共分为 A 级(低风险条目≥4)、B 级(2<低风险条目<3)以及 C 级(低风险条目≤1)3 个等级。在纳入的10 篇文献中,有4 篇文献质量较高,达到A 级;有1 篇文献质量较低为C 级,其余的文献质量均为B 级(见图2)。

图2 偏倚风险判断示意图

1.5 统计学分析

采用Review Manager 5.3 软件对纳入的10 篇文献进行统计学分析,由于纳入文献测量单位与测量方法均一致,故选择均数差 (MD) 作为效应尺度指标,并提供95%的置信区间(95%CI)。纳入多个研究结果间的异质程度大小采用I2来判断,I2 越大,表明各个研究间的异质性越大。根据Cochrane 分级标准,若各研究结果结果间异质性较小(I2<50%),采用固定效应模型;若各研究结果异质性较大(I2>50%),则采用随机效应模型,并重新进行亚组分析以及敏感性分析以检验结果的可靠性。合并统计量检验标准为α=0.05。

2 结果

2.1 纳入文献的基本特征

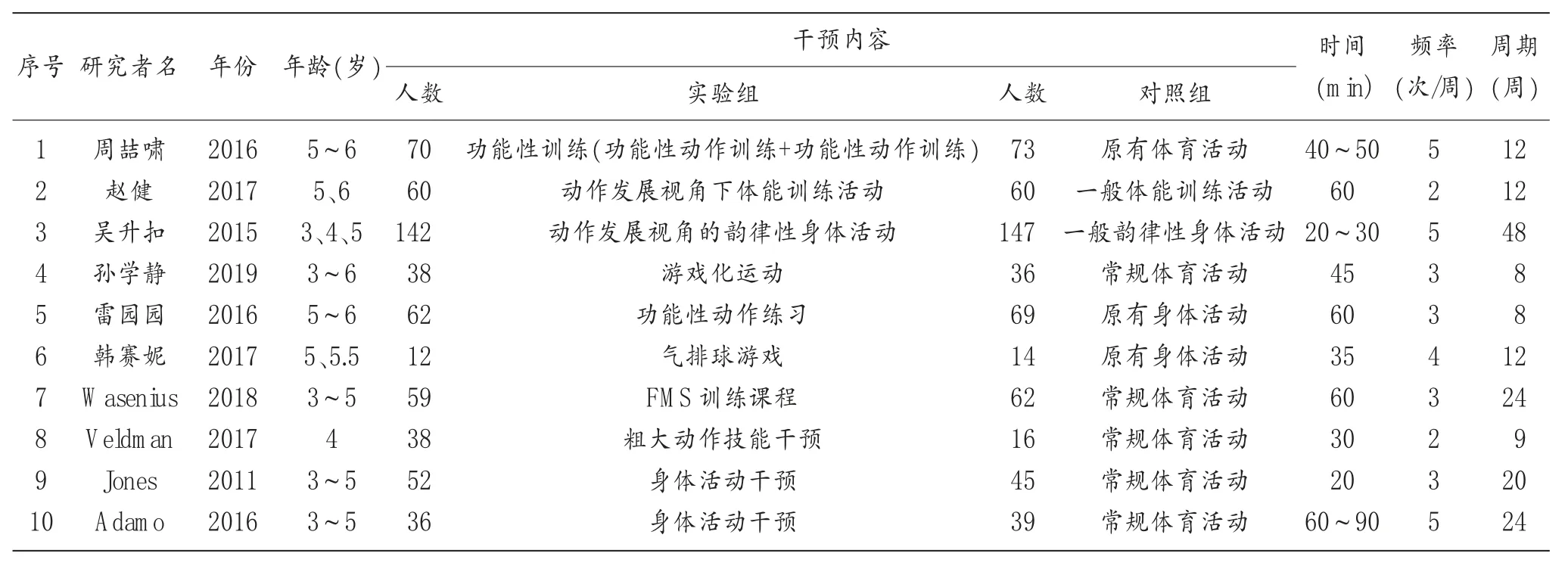

研究共纳入10 篇RCT 文献,共1 286 名受试者,均为健康无疾病儿童,年龄为3~6 岁之间,性别为男女混合。干预内容分为功能性动作训练、动作发展视角下的身体活动干预(干预课程)、游戏化活动干预以及一般(常规)体育活动,干预时间范围为 20~60min,干预频率为每周 2~5 次,干预周期长短不一,最短为8 周,最长达到48 周(见表1)。

2.2 敏感性分析

表1 研究纳入文献的基本特征

对纳入的所有文献进行了敏感性分析,调整纳入标准、统计模型、研究质量差异、失访情况以及效应量的选择后再次进行Meta 分析,发现结果变化并不明显,这说明本研究的原Meta 分析结果具有较高的可信度。

2.3 发表偏倚分析

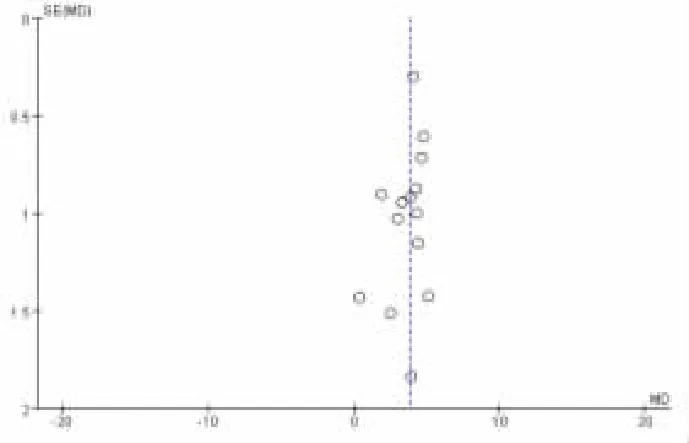

分别以运动干预对儿童移动动作与物体控制动作发展的运动干预效果绘制传统漏斗图。结果发现,图形上的各个点均匀分布在左右两侧,对称性良好,见图3;而图4 显示,除左上角和右上角的3 个点,其他各个点基本分布均匀,偏倚结果可以接受;表明此结果均不存在明显的发表偏倚。

图3 运动干预促进儿童移动动作得分结果的发表偏倚漏斗图

图4 运动干预促进儿童物体控制动作得分结果的发表偏倚漏斗图

2.4 Met a 分析结果

2.4.1 整体效应检验

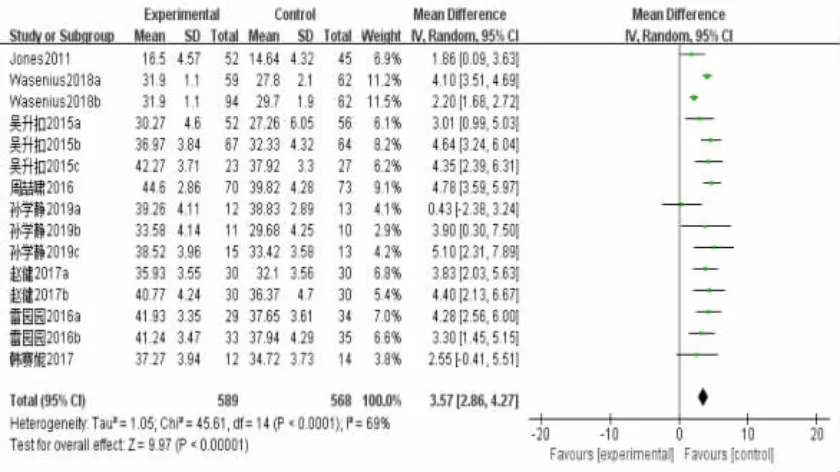

经检验发现,运动干预具有促进儿童粗大动作发展的效果,且儿童物体控制动作发展的合并效应量 (MD=4.13,p<0.001)大于移动动作发展的效应量(MD=3.57,p<0.001)。对纳入的研究进行同质性检验,发现运动干预促进移动动作得分结果(I2=69%,p<0.0001)与物体控制动作得分结果(I2=97%,p<0.0001)均存在较大的异质性(见图5),故将各文献按儿童年龄、干预内容、干预时间、干预频率、干预周期与文献质量等特征进行亚组分析,以寻找并确定其异质性。

图5 a 运动干预促进儿童移动动作发展的Meta 分析森林图

图5 b 运动干预促进儿童物体控制动作发展的Meta 分析森林图

2.4.2 亚组分析

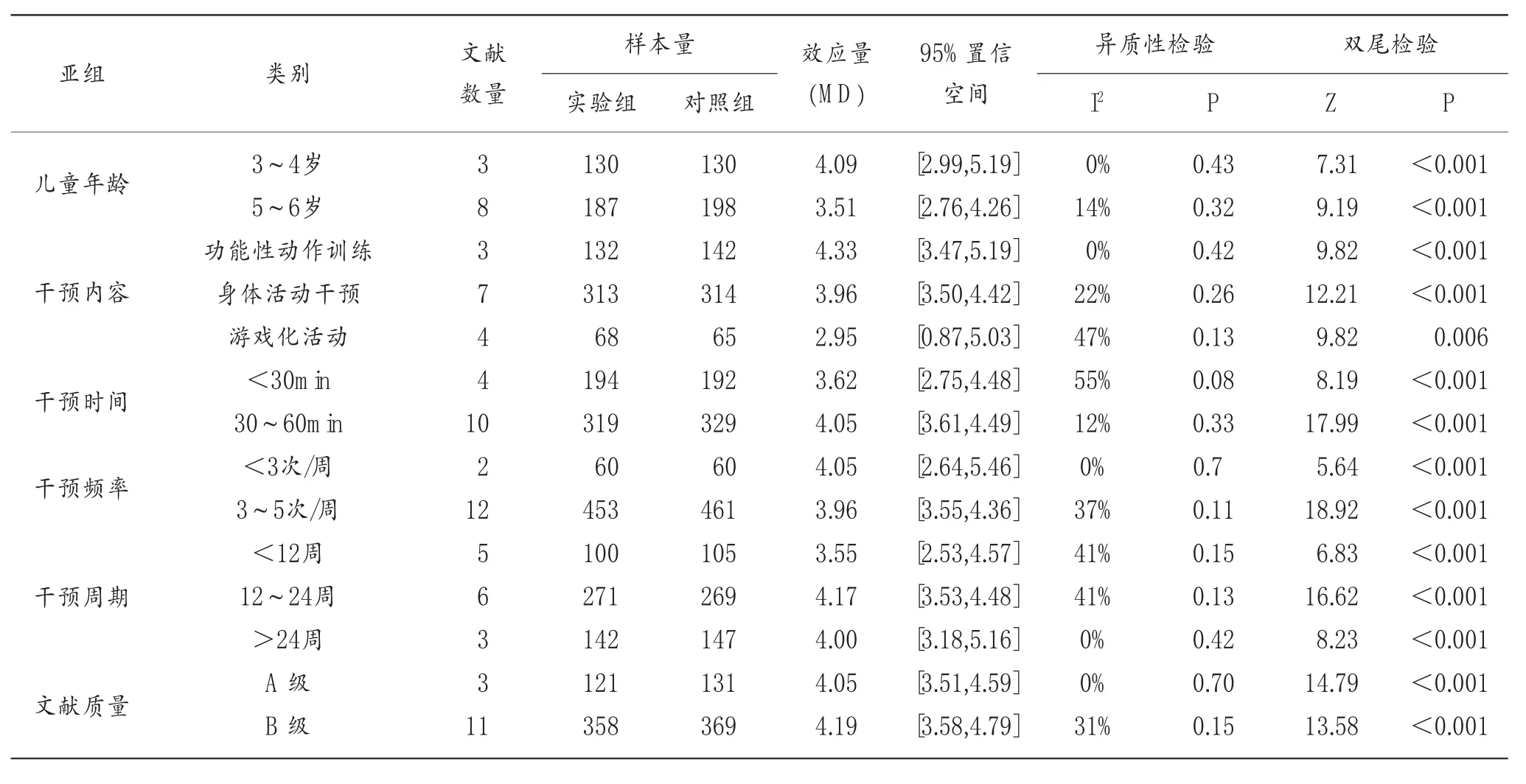

1)运动干预促进儿童移动动作发展的亚组分析

以儿童年龄进行亚组分析,共纳入结局指标11 组,样本量645 例。固定效应模型进行Mate 分析发现,各亚组之间的异质性 (3~4 岁组 I2=0%,p=0.43、5~6 岁组 I2=14%,p=0.32)与整体效应(I2=69%,p<0.0001)相比明显降低,说明儿童年龄是造成异质性的主要来源。其中,3~4 岁组的效应量(MD=4.09,p<0.001)大于 5~6 岁组(MD=3.51,p<0.001),结果具有显著性差异。

分别采用固定效应模型干预内容、时间、频率、周期各个亚组进行分析,结果显示,各亚组之间异质性明显降低(见表2),表明干预内容、时间、频率以及周期均是造成异质性的来源。其中,功能性动作训练组对促进儿童移动动作发展产生了最大效应量 (MD=4.33,p<0.001),其次是身体活动干预组(MD=3.96,p<0.001),游戏化活动组产生的效应量最小(MD=2.95,p=0.006)。多数研究的干预时间均集中 30~60min,干预时间 30~60min(MD=4.05,p<0.001)、干预频率<3 次/周、(MD=4.05,p<0.001)、干预周期 12~24 周组(MD=4.17,p<0.001)产生的效应量最大,且统计结果均有显著性差异。

以文献质量进行亚组分析,固定效应模型Mate 分析结果发现,各亚组之间异质性明显降低,说明文献质量是造成异质性的来源。其中,文献质量为 B 级的效应量 (MD=4.19,p<0.001)大于文献质量为 A 级(MD=4.05,p<0.001),但本研究纳入A 级文献较少,存在不平衡的情况。

表2 运动干预促进儿童移动动作发展的不同亚组分析结果

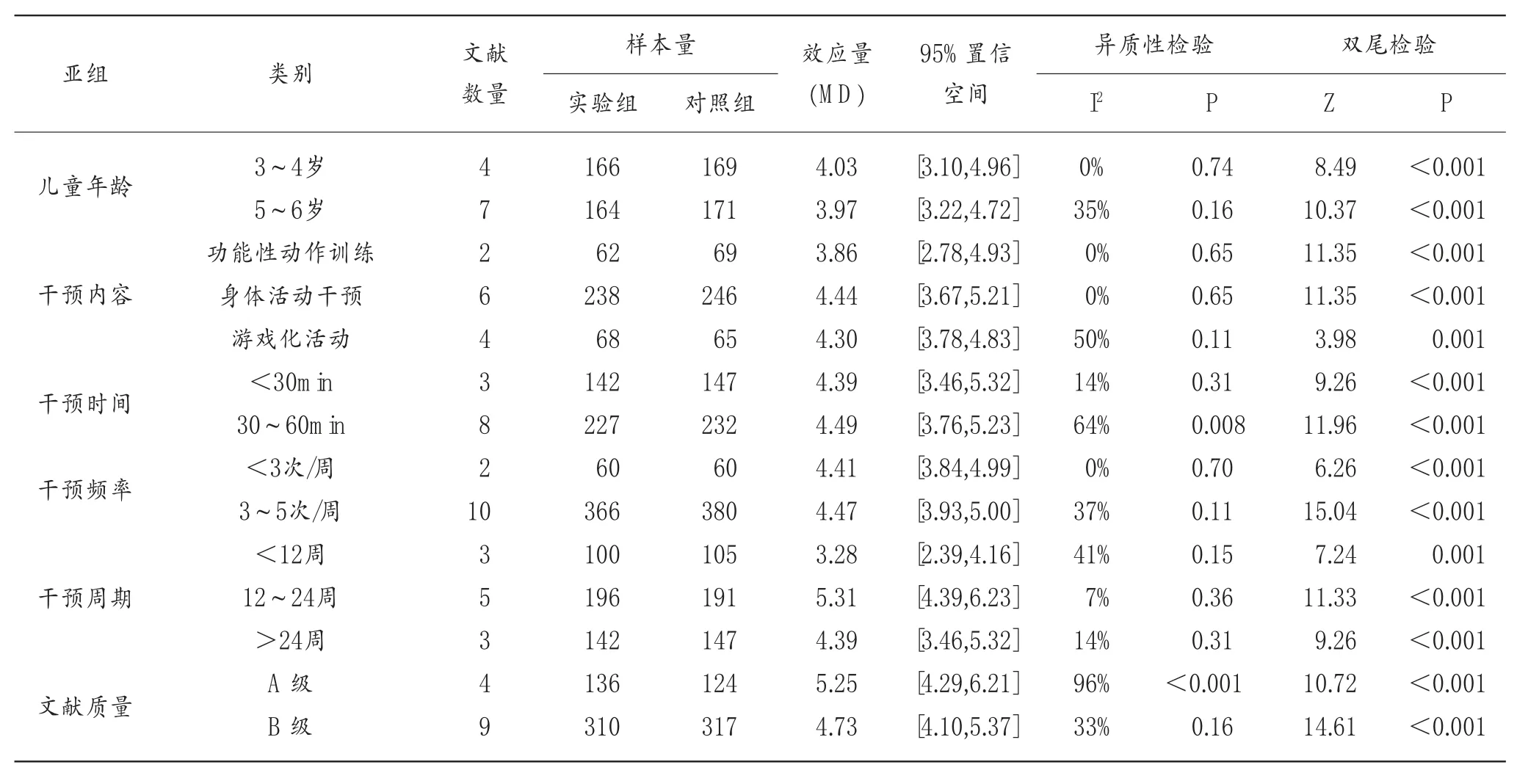

2)运动干预促进儿童物体控制动作发展的亚组分析

以儿童年龄进行亚组分析,共纳入结局指标11 组,样本量共670 例。采用固定效应模型进行Mate 分析发现,各亚组之间存在轻度异质性,说明儿童年龄是造成异质性的主要来源。其中,3~4 岁组的效应量(MD=4.03,p<0.001)大于 5~6 岁组(MD=3.97,p<0.001),结果具有显著性差异。

通过固定效应模型进行Mate 分析,结果显示,各亚组之间异质性较整体效应结果(I2=97%,p<0.0001)明显下降,表明干预内容、时间、频率及周期是造成异质性的来源。其中,身体活动干预组对促进儿童物体控制动作发展产生了最大效应量(MD=4.44,p<0.001),其次是游戏化活动组 (MD=4.30,p=0.001),功能性动作训练组产生的效应量最小 (MD=3.86,p<0.001)。干预时间 30~60min(MD=4.49,p<0.001)、干预频率 3~5 次/周(MD=4.47,p<0.001)、干预周期 12~24 周(MD=5.31,p<0.001)达到了最大效应量,且统计结果均具有显著性差异。

以文献质量进行亚组分析,发现亚组的异质性与整体效应结果相比未发生明显变化(见表3),说明文献质量可能不是造成异质性的来源。

3 讨论

3.1 整体效应

Meta 分析结果显示,运动干预能够明显促进儿童的粗大动作发展,这与以往的研究结果相似[15-19]。另外,儿童物体控制动作发展的合并效应量大于移动动作发展的效应量,此结果可能与儿童的动作发展序列与发展水平差异有关。戴雯[20]研究表明,儿童的移动性动作在5~6 岁就基本发展完全,而儿童的物体控制动作在4~5 岁才逐渐开始发展。说明儿童移动动作技能已达到初步成熟阶段的时候而物体控制动作技能仍处于感知—运动系统协同进化的初级阶段。此外,本研究还发现,整体效应结果的异质性较为明显,为探索导致此异质性的确切来源,研究进一步进行亚组分析。

3.2 亚组效应

研究结果发现,与整体效应结果相比,各亚组的结果均未发生方向性改变。从儿童年龄亚组分析来看,儿童3~4 岁开始进行运动干预,其移动动作、物体控制动作发展的促进效果明显优于5~6 岁时期的干预效果。研究表明,3~6 岁是儿童动作发展的关键期,在学龄前熟练掌握基本的动作技能,可以使他们在整个青春期发展和维持健康水平[21-23]。其他研究指出,在发育早期,儿童若不能得到恰当的动作指导与实践,即使到青春期可能也无法获得良好的运动能力[24]。因此,在幼儿粗大动作发展的关键期,家长及幼儿教育者仍应重视幼儿的粗大动作发展,尽量增加儿童粗大动作“学习、练习和强化”的机会。

表3 运动干预促进儿童物体控制动作发展的不同亚组分析结果

另外,运动干预措施的成功实施取决于以下几个因素,包括干预内容、时间、频率以及周期等。在干预内容的选择上,儿童进行功能性动作训练对移动动作表现出明显的优势,动作发展视角下的身体活动课程对物体控制动作的促进效果更佳;而游戏化活动对于儿童粗大动作发展的促进效果并不显著。O'Dwyer[25]在研究中做出了解释,由于游戏活动在实施计划的过程中以趣味性为主且运动强度较弱,故积极的游戏计划在达到中等强度至剧烈的体力活动时对于训练才是有效的。Donath[26]和 Zask[27]研究也表明,物体控制技能随着每周运动剂量的增加得到了提高。这提示我们,提高儿童物体控制技能可能需要更结构化和更具体的身体活动干预课程,且运动强度也是今后实施运动干预需要考虑的重点。

从干预时间和干预周期来看,30~60min 干预时间、12~24周的干预周期对儿童的各项动作发展促进效果均显著。这可能与项目属性特点及幼儿实践技能的机会有关。与跑和跳等其他活动相比,拍球、击球等物体控制动作不是一种常见的体育活动,且涉及对移动物体视觉跟踪和拦截能力,需要对视觉和动觉信息进行整合[28]。对于3~6 岁的儿童来说,这是一项要求高且复杂的任务,与球接触的准确度和时间很难掌握[29]。因而在较长的时间和周期进行干预,可能对动作技能等方面带来更大的提高[9]。

从干预频率来看,尽管<3 次/周的干预频率对儿童移动动作发展产生的效应量最大,但纳入的文献量与样本量较小,仅有2 篇,因而得出的结论可能会差生误差;而运动干预促进儿童物体控制动作的研究结果发现,3~5 次/周的干预频率产生了最大效应量,说明3~5 次/周的干预频率对于儿童物体控制动作发展的促进效果更佳。原因是运动促进儿童物体控制动作的干预可能需要较高的频率才能达到更好的效果。Piek[30]等人的研究结论与之相似,幼儿在体育活动中花的时间越多,就越有机会提高体质和粗大动作发展水平。因此,今后实际应用运动干预方案时应更加关注干预方案,尤其在干预内容、干预频率与干预强度等方面进行更细致的分类探讨,以更有针对性地指导实际应用。

文献质量亚组分析结果显示,运动干预儿童移动动作与粗大动作发展在A 级、B 级2 个组别中存在显著的差异。文献质量为B 级的研究最多,且B 级组别达到了最大效应量。但是本次Meta 分析纳入A 级文献与C 级文献较少,造成文献质量亚组分析检验结果存在不平衡的现象,未来还需要纳入更多存在低风险的高质量文献。

3.3 本研究的局限性

本研究作为Meta 分析,还会受到其他因素的影响。例如,因版权等问题无法得到全部文献,使纳入文献不全从而影响发表偏倚风险,可能出现假阳性结果。另外,目前评价3~6 岁学龄前儿童的粗大动作发展工具仍未统一,本文仅纳入采用常用的TGMD 量表进行评分的文献,以其他工具进行评价的文献未来仍需继续纳入。此外,运动促进儿童粗大动作发展还与干预模式、儿童性别、环境等因素相关[31],但因本研究纳入文献不足无法进行比较,因而未来的工作仍需探究其他相关因素对干预效果的产生影响。

4 结论

1)早期的运动干预能有效改善3~6 岁学龄前儿童的粗大动作发展。

2)儿童进行功能性动作训练对移动动作发展表现出明显的优势;动作发展视角下的身体活动对物体控制动作的促进效果更佳。

3)干预时间 30~60min、干预周期 12~24 周的方案对儿童的各项动作发展促进效果最为突出;运动干预频率3~5 次/周对儿童物体控制动作发展的促进效果更佳显著。