368例输入性疟疾的临床分析

徐瑗瑗,李磊

疟疾是一种发病率和病死率均较高的虫媒传染病,非洲、南美洲、太平洋岛国及东南亚等国家或地区流行尤为严重[1],在我国该病多见于南方。近年随着国际交往日益频繁,尤其是出国劳务人员的增多,境外输入性疟疾呈逐年上升的趋势[2]。2014年起,安徽省境内无本地感染疟疾病例报告,发现的疟疾病例均为境外输入性病例[3]。早期识别、及时诊断是做好疟疾防控工作的关键。然而,在基层医疗机构,疟疾误诊仍时有发生,因此,提高基层临床医生及检验人员对于输入性疟疾的诊断和治疗水平十分必要。本文回顾性分析了2007-2019年本院收治的368例疟疾患者的流行病学和临床资料,以期为医务人员特别是基层医务人员提高临床诊疗水平提供参考。

材料与方法

1 资料来源

所有病例为中国科学技术大学第一附属医院感染病科2007年1月-2019年12月收治的疟疾患者,共368例。

2 检验方法

用EDTA抽取患者静脉血,推片经瑞氏染色厚、薄血膜法镜检检查疟原虫。采用吉姆萨染液,购自珠海贝索生物技术有限公司;仪器包括奥林巴斯显微镜。门诊或住院后治疗前首次用真空管留取静脉血,常规质控条件下当日检测血常规、血生化、尿常规等指标。

3 诊断及疗效判断

根据《疟疾诊断标准(WS 259-2006)》和《疟疾的诊断(WS 259-2015)》,所有病例符合流行病学史、临床表现和实验室检查三要素,全部病例均在外周血涂片中检出疟原虫。治愈标准:患者体温恢复正常,头痛、全身及四肢关节酸痛等症状明显好转,血检疟原虫为阴性,各项指标恢复正常。

结 果

1 一般情况

368例输入性疟疾中,恶性疟103例,间日疟95例,卵形疟31例,三日疟112,混合感染27例。男性366例,女性2例;平均年龄(39.4±7.8)岁;四季均有就诊,无明显季节性分布。所有患者均有蚊虫叮咬史,均有明确的非洲地区旅居史,旅居时间1 d~4年,既往均无输血史。189例(51.4%)患者既往有疟疾发作史,17例(4.6%)患者在旅居地发病后回国。回国后发病的患者中,发病时间最短数小时,最长时间40 d,有349例(94.8%)的患者于回国后一周内发病。

2 临床表现

所有患者均急性起病。所有患者均有发热和寒战,243例(66.0%)患者为持续不规则发热,所有病例均伴有不同程度的多汗或大汗,部分患者在体温正常后3~5 d仍有明显多汗的表现。321例(87.2%)患者发热时伴有头痛,其中,118例(32.1%)患者为持续性头痛。297例(80.7%)患者伴腰背部酸痛,一般为轻微症状。极少部分患者(9例)有不同程度的意识障碍,表现为意识恍惚、嗜睡及昏迷。其他临床表现详见表1。

3 实验室检查

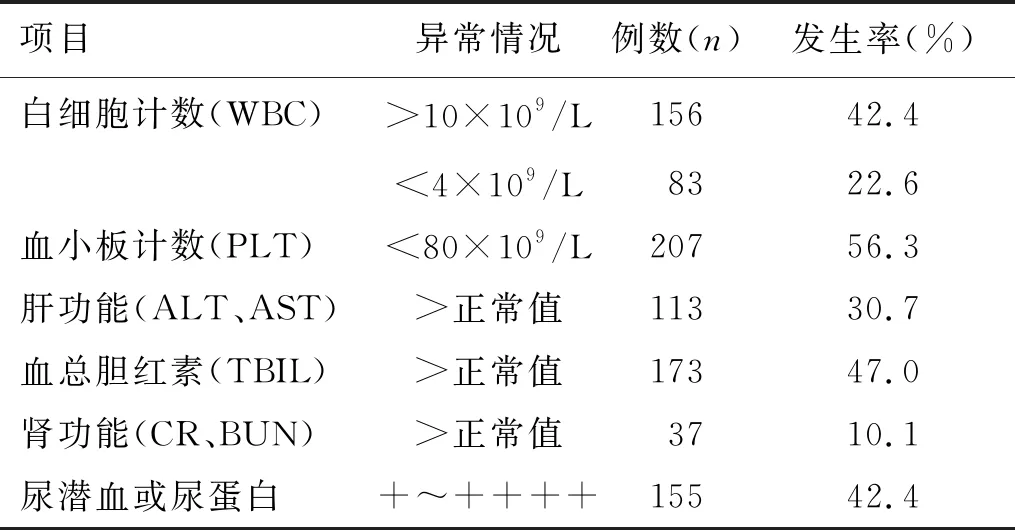

129例(35.1%)患者入院时白细胞计数在正常范围,83例(22.6%)患者白细胞计数<4.0×109/L。207例(56.3%)患者血小板计数下降。113例(30.7%)患者出现肝功能异常,主要表现为ALT及AST的升高,为轻中度的升高;173例患者(47.0%)有不同程度的总胆红素的升高。37例患者(10.1%)有肾功能损害,肌酐和(或)尿素氮不同程度的升高。有不到一半的患者(42.4%)出现尿常规的异常,出现尿蛋白或尿潜血阳性。详见表2。

表2 368例患者的实验室检查结果

4 治疗

4.1 抗疟药物应用 蒿甲醚注射液:首剂予以320 mg肌肉注射,继之以蒿甲醚注射液160 mg,每12 h一次,共6 d,无明显不良反应。如三天后发热症状无明显好转,予以换用青蒿琥酯抗疟治疗。

4.2 对症及支持治疗 包括输液、琥珀酸氢化可的松、补充维生素C、碱化尿液、防止水电解质紊乱。高热者给予物理和药物降温,脑型疟疾给予相应的脱水降颅压,有明显烦躁抽搐者予以镇静药物等对症治疗。肝功能损害者给予保肝治疗,合并感染者抗感染治疗,肾衰竭根据情况给予透析治疗,严重贫血及血小板明显减低者输同型新鲜血,酌情重复使用以及支持治疗。

5 转归

368例患者中,治愈364例,治愈率为98.9%。所有患者临床症状消失,血涂片检查疟原虫为阴性,退热时间7~143 h,住院时间4~32 d。7例(1.9%)患者出现再燃,其中1例患者在3个月内再燃3次,重复蒿甲醚治疗后仍有效。

368例患者中,有3例患者出现急性肾衰竭,1例患者经透析治疗后肾功能恢复正常,另外2例死亡;有5例脑型疟患者,均为恶性疟原虫感染,其中2例经治疗病情稳定好转,1例治疗后出现智力下降及神经性耳聋,其他2例患者合并急性肾功能衰竭并发感染,经医治无效死亡。4例死亡患者的确诊时间均超过5 d。

讨 论

本研究中所有患者均有非洲居住史,多为男性青壮年,这种人群分布与近年来我省出国务工及援建人员增多有关[4]。因此,对所有从疟疾流行地区返回的人员,应积极排除疟疾[5]。本研究表明,无论既往在非洲是否有疟疾发作史,绝大多数患者回国后首次发病未超过2周。

疟疾患者主要表现为发热、畏寒寒战、大汗、头痛,结合流行病学史并进行相关的病原学检查并不难诊断。恶性疟潜伏期短、进展快,容易发生重症危及生命,所以早期诊断、早期治疗及对症处理至关重要[6,7]。但仍有部分患者确诊时间超过5 d,尤其值得注意的是4例死亡患者的确诊时间均超过5 d。可见,未能及时就诊、诊断不及时是发展成重症甚至导致死亡的危险因素[8]。由于缺乏及时的早期病原学诊断,输入性疟疾患者误诊、漏诊情况时有发生[9]。

实验室检查结果显示,绝大部分患者白细胞计数正常或升高,部分患者出现白细胞计数明显减少,而血小板计数下降的病例高达56%。有报道称血小板减少发生在疟疾感染早期,对疟疾的早期诊断具有重要意义[10],但疟疾患者中血小板减少的发生机制尚不十分明确。经抗疟治疗有效后,患者血小板计数可逐渐恢复。有研究认为,间日疟病例中患者合并有血小板减少的病例[11],无论是重症病例还是非重症病例,PLT均呈不同程度的降低,但尚不支持PLT降低作为判别是否是重症病例或会发展为重症病例的依据[12]。

疟疾合并肝肾功能的损害并不少见,如肝酶轻度异常,尿常规出现尿蛋白和(或)尿潜血等,但肾功能损害发生较少。368例输入性疟疾中3例患者出现肾功能衰竭,其中2例虽经反复透析治疗,最终死于严重感染。因此对疟疾患者血常规、肝肾功能以及炎症指标的持续监测有助于对疾病预后的判断[13]。

及时应用有效抗疟药物是疟疾治疗的根本。目前我国广泛应用青蒿素类衍生物(主要为蒿甲醚)治疗,本研究中绝大部分患者均取得较好的治疗效果。这与青蒿素药物起效快、作用强有关[14]。其中1例患者反复复发三次,应用蒿甲醚抗疟治疗均有效。在应用蒿甲醚抗疟治疗过程中,本院均予以增加剂量及延长疗程,无不良事件发生。该治疗方案在本院应用已超过300例,均未出现相关药物副作用,安全性较高。