为爱而声之卡拉斯: 歌剧《茶花女》历史录音的计算机可视化分析

黄 莺,罗楚然

(1. 上海音乐学院 音乐教育系,上海 200031; 2. 上海音乐学院 音乐工程系,上海 200031)

玛丽亚·卡拉斯(Maria Callas,1923—1977)被公认为是有史以来最伟大的歌唱家之一,至今仍被称为“歌剧女神”(LaDivina, The Divine One).2018年,由导演汤姆·沃尔夫拍摄制作的影片《卡拉斯: 为爱而声》在近30个国家上映,收获全球的赞誉并引发乐迷的怀念热潮.2019年5月,这部影片在中国大陆上映,使国人再次将目光聚焦于这位伟大的女高音歌唱家.在过去的半个世纪里,她的名字一直与1个特定的歌剧角色相关: 薇奥列塔——威尔第的《茶花女》中的经典角色.卡拉斯一生共饰演薇奥列塔63次,留下了7部完整录音[1](表1,见第254页).这些资料曾一度被人遗忘,而如今得益于计算机可视化与定量分析方法,我们将比以往能更清楚地剖析卡拉斯至今仍堪称薇奥列塔最佳饰演者的原因,以及在她黄金时代的7年中,对该角色的诠释是如何蜕变并逐渐走向成熟的.同时,本研究还试图演示如何在专业音乐研究与教学中有效地利用音乐信息检索(Music Information Retrieval, MIR)数据.

1 欢乐: 灵活的时值与力度处理

1.1 “饮酒歌”中独特的乐句拱形

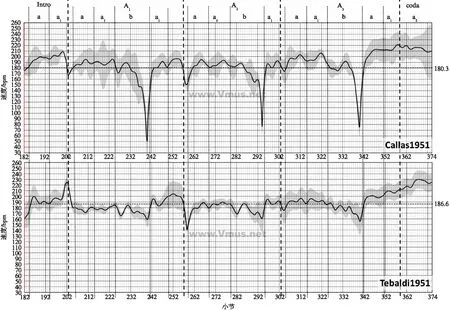

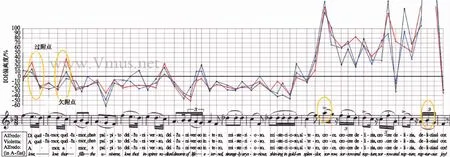

“饮酒歌”(Brindisi)是《茶花女》中最受欢迎的选段之一,它出现在歌剧开场后的几分钟内,即第2分曲的第182~374小节[2].在1950年以前的大多数录音中,这首二重唱只被视为薇奥列塔和阿尔弗雷多初次相遇、打情骂俏之时欢欣起舞的华尔兹.但是从图1中我们可以看出卡拉斯与雷纳塔·苔巴尔迪(Renata Tebaldi,1922—2004)的诠释差异,后者是与卡拉斯同时代的竞争对手之一.苔巴尔迪和当时s大多数其他女高音歌唱家都倾向于在整个片段中遵循相对稳定的节奏,她们可能仅在乐句和乐段的承接处稍稍渐慢(例如图1中虚线所示附近),而后在尾声处加快速度并提高音量以欢快地结束全曲.这可以看作是歌唱家们主要出于分句结构上的考虑,就音乐速度和力度的弹性所做的传统处理方式,而卡拉斯的速度力度安排显然要灵活大胆得多.

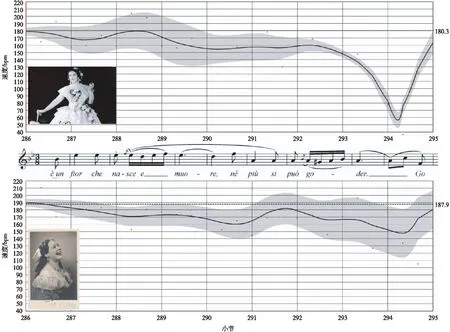

图2放大展示了在294小节附近,两位歌唱家在处理速度与力度律动时两种截然不同的方法.其中的歌词是“né più si può Goder”(“不再快乐”),音乐经过d小调,是二重唱中唯一的“伤感”片段和仅有的几个离开降B大调的小节.在这里,苔巴尔迪做了1个平缓的渐慢渐强处理.相比之下,卡拉斯在第292小节到第294小节做了极具戏剧性的渐弱渐慢,而这些处理方式并未在乐谱中写明.由此可见,卡拉斯的选择更突出了该段落中唯一的对比因素.这种“乐句拱形”[4]在b段和a段的承接中出现了3次,是20世纪上半叶极具独创性与开拓性的演绎方式.随着卡拉斯录音的影响越来越广,现在几乎所有的女高音在演唱这个乐句时都会借鉴类似于卡拉斯所采用的这种速度与力度变化.

表1 卡拉斯的7次《茶花女》完整录音详情[1]Tab.1 Seven complete recordings of La Traviata by Callas

图1 卡拉斯(上)和苔巴尔迪(下)演唱“饮酒歌”的速度与力度[3]Fig.1 Tempo and dynamic of Callas(up) and Tebaldi(down) singing “Brindisi”速度曲线周围灰色带的宽度表示相对力度,速度与力度数据均经过高斯窗平滑处理.

图2 卡拉斯(上)和苔巴尔迪(下)演唱第2分曲286~295小节的速度与力度Fig.2 Tempo and dynamic of Callas(up) and Tebaldi(down) singing the bars 286—295 in N.2

1.2 歌词“gioir”处显著的节奏延伸

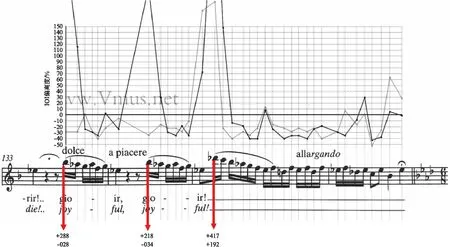

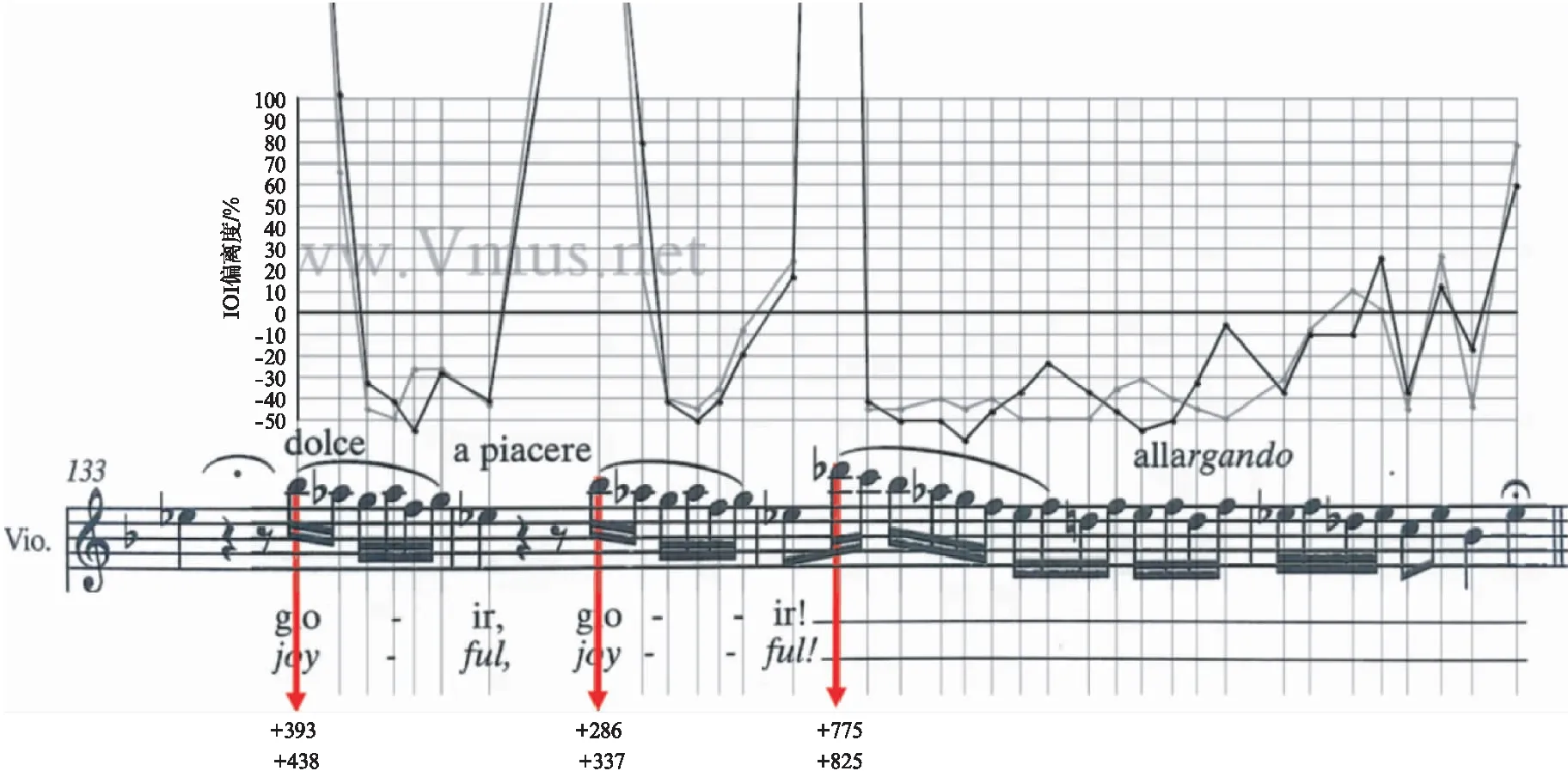

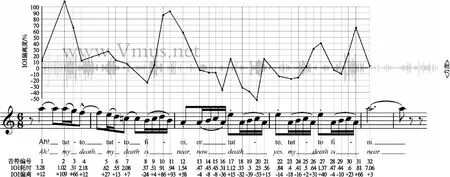

卡拉斯对时值的有意识地灵活处理可以在音乐结构的各个层次中找到.另一个有趣的例子是第3分曲薇奥列塔的咏叹调(Aria Violetta)中,从133到136小节的小华彩.卡拉斯之前的大多数女高音只将其作为展示她们精湛花腔技术的乐句来处理.从图3中,我们可以看到在苔巴尔迪1951年的录音中,两个降B被匆匆掠过(比乐谱中给出的时值短28%和34%),而她接下来之所以能够延长high降D(比给定时值长192%),只是因为她在这一音符前的换气.苔巴尔迪这样的诠释在20世纪上半叶的录音中非常普遍[5],但卡拉斯完全改变了这种惯例.图4是她1953年的版本,作为录音室制作,她可以有足够的时间反复雕琢自己的表现.在上面讨论的同一片段中,卡拉斯极大地延长了两个“gioir”(快乐)的起始音,时值增量达到393%和286%,然后将high 降D延长了775%,几乎是音符原始时值的8倍.此外,当在190~193小节中重复这段华彩时,她更加夸大了这种延伸.卡拉斯对“gioir”这个词的节奏延伸很快成为了“新惯例”,大多数女高音随后也采用了相同的节奏处理.有趣的是,在苔巴尔迪1954年的录音中,她演唱这一段落与其1951年的演绎方式完全不同,采用了与卡拉斯1953年出版的录音中非常相似的效果(见第256页图3,黑线).

图3 苔巴尔迪演唱第3分曲133~136小节1951(灰)与1954年版的(黑)IOI偏离度比较Fig.3 IOI deviation comparison between 1951(grey) and 1954(black) of bars 133—136 in N.3 by Tebaldi

2 爱情: 长距离听觉与结构规划

2.1 薇奥列塔挚爱主题的高贵“穹顶”

时值和力度上独特的灵活处理只能揭示卡拉斯非凡表演的表面特征.除此以外,她还拥有1种特殊的能力来处理音乐素材在很长一段时间内的复杂关系,这或许可以被称为“长距离听觉”,正如著名音乐理论家海因里希·申克(Heinrich Schenker,1868—1935)所指出的那样[6].她对歌词“gioir”遥相呼应的处理就是1个典型例子(见第256页图4): 虽然相隔了57个小节,卡拉斯仍然不仅能够保持两个降B和降D之间完美的相对比例,而且她还有意识地让第2次陈述比第1次更加夸张延伸.也许,展现这种长距离听觉和规划最明显的例证是卡拉斯对薇奥列塔挚爱主题的诠释.

图4 卡拉斯1953年演唱第3分曲133~136小节(黑)与190~193小节(灰)IOI偏离度比较Fig.4 IOI deviation comparison between 1953 of bars 133—136(black) and bars 190—193(grey) in N.3 by Callas

2.1.1 薇奥列塔挚爱主题的重要性

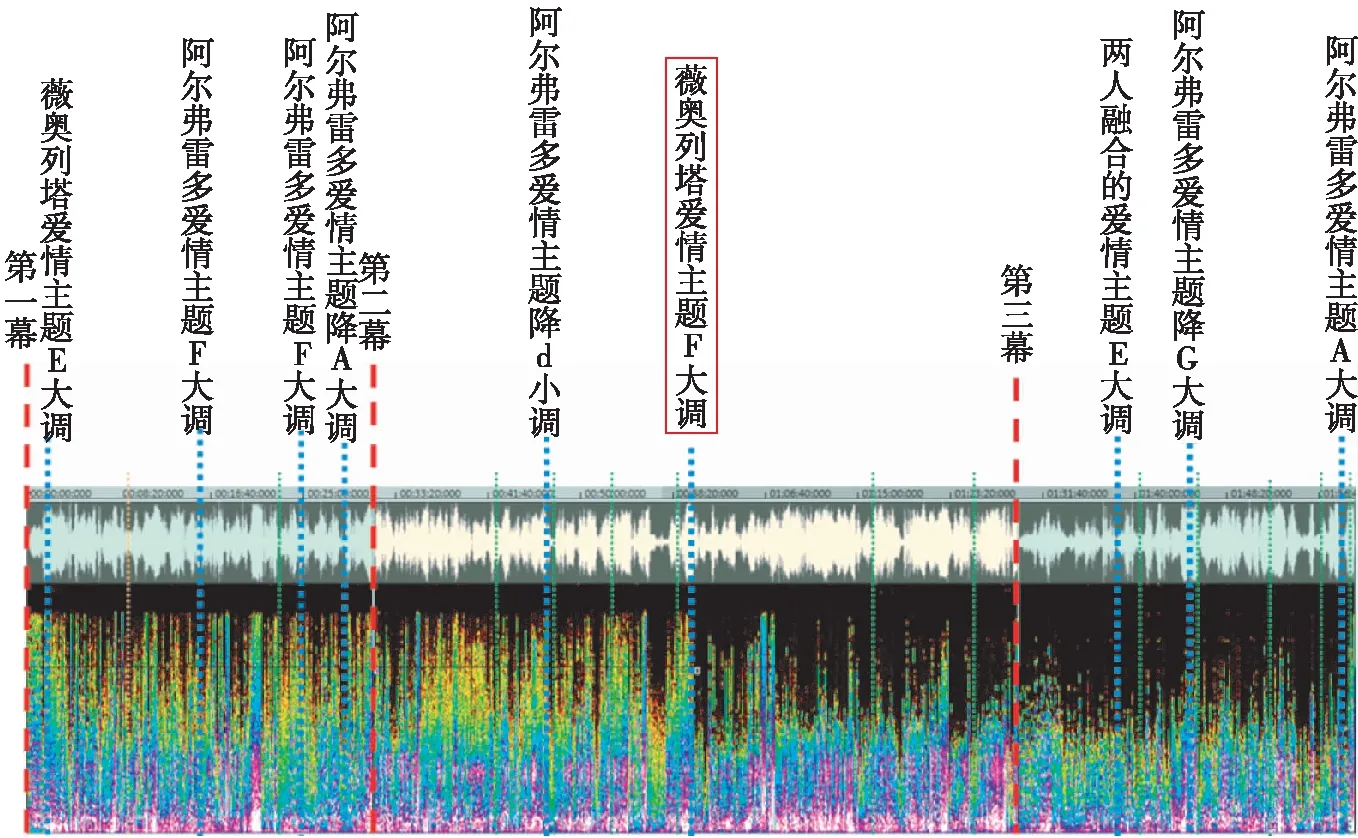

在威尔第的《茶花女》以及其他许多歌剧中,主题的不断重现是将戏剧融为1个有机整体的常用方法,它能够唤起观众对与主题相关的早期情境的联想[7].图5所示是爱情相关主题在卡拉斯1958年伦敦录音的波形及频谱图上出现的位置.从中可以清楚地看到,男主角阿尔弗雷多的爱情主题出现了6次以上,而薇奥列塔的爱情(本文用“挚爱”以示区分)主题仅有两次,且其中第1次是在序曲中以纯器乐形式呈现的.显然,威尔第想将它保留到最关键的时刻,这一节点出现在第二幕的正中间(第6分曲第81~98小节),也是整部歌剧的中点位置与剧情的转折点: 由于对阿尔弗雷多无私的爱,身患绝症的薇奥列塔不得不永远离开他,并以对挚爱主题的唯一一次演唱来作为诀别赠言,这是整部歌剧最后一次在象征浪漫情愫的F大调中出现爱情相关主题[8].

图5 卡拉斯1958年伦敦版《茶花女》中爱情主题出现的位置Fig.5 The positions of love themes in Callas’ 1958 London recording of La Traviata

卡拉斯似乎完全意识到挚爱主题的重要性.在图6中,我们可以看到至少有两个方面使她的演绎如此特别.首先是她对待双附点节奏的处理方式.实际上,威尔第此处的记谱法完全不可行,因为几乎没有歌者可以严格遵循7∶1的节奏比(听起来会非常机械化).女高音们都会倾向于欠附点(under dotted),即把短音符演唱得更长,使得前长后短的附点节奏趋向于前后平均,正如卡拉斯和安娜·奈瑞贝科(Anna Netrebko,1971—)所做的那样.然而,不同之处在于卡拉斯将右侧虚线方框中的双附点音符作为1个有机整体,通过逐渐加强对较短音符的延展程度增强了下行的方向感,而奈瑞贝科则没有这种有意识的线条感觉.

图6 卡拉斯(上)与奈瑞贝科(下)演唱第6分曲薇奥列塔挚爱主题的IOI偏离度与力度[9]Fig.6 IOI deviation and dynamic of Callas(up) and Netrebko(down) singing Violetta’s love theme in N.6卡拉斯1958年伦敦版(上)与奈瑞贝科2005年萨尔兹堡版(下).

卡拉斯演唱的另一个特点更能展示她杰出的长距离听觉和对长线条乐段的处理布局能力,即撑起这一主题中最高音降B的方式.在1958年伦敦版录音中,她将这个音符的时值延长了95%,几乎是谱面时值的两倍.大多数其他女高音歌唱家更倾向于将这一音符处理得比记谱时值短,例如奈瑞贝科在2015年的演唱比记谱要短18%.然而,根据之前的分析,如果该主题被视为这部歌剧中最高的“穹顶”,则这个降B音无疑是支撑起薇奥列塔高贵爱情的最重要支柱.

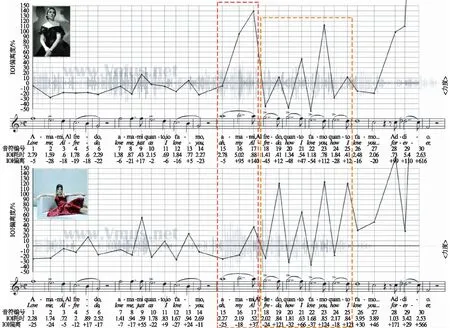

表2 薇奥列塔挚爱主题中降B音的比较Tab.2 The comparison of the B-flat in Violetta’s love theme

注: 卡拉斯1951—1956、1958里斯本(LB)与伦敦(LD)、苔巴尔迪(T1952)、乔治乌(G1994)以及奈瑞贝科(N2005)版.

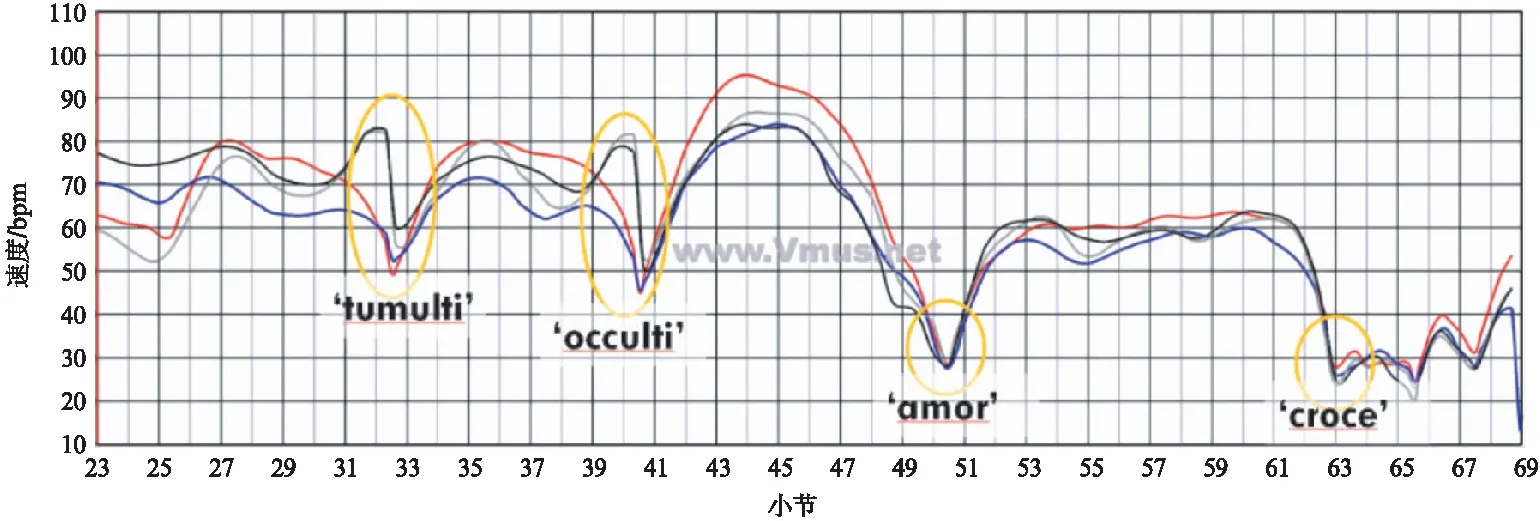

那么这个降B是否只是歌者在舞台上的即兴激情与充沛体能的展现呢?表2比较了卡拉斯的所有7个版本以及1952年苔巴尔迪、1994年安吉拉·乔治乌(Angela Gheorghiu,1965—)和2005年奈瑞贝科录音中的这个降B.根据这些数据,我们发现卡拉斯对这一降B的诠释始终保持了一致.若以IOI偏离度来衡量,降B音最长的录音是她1952年的版本(+110%,比记谱时值长了1倍多),若用持续时间来衡量,真正最长的降B是1958年的伦敦版录音(5.02s),这是因为该版本的整体速度在所有录音中是最慢的(40.75bpm).她最短的降B是1953年的录音室版本.可以理解,她是为了在专辑中获得不同于现场表演的那种更遵从谱面的效果而保存了实力.然而,即使这个最“保守”的降B(+36%,2.98s)仍然比苔巴尔迪在1952年(+34%,2.93s)的录音要长,更不用说与当今最著名的两位女高音乔治乌和奈瑞贝科去比较.她们演唱的降B比记谱时值(-10%和-18%)短得多,绝对长度只有1.88s和2.19s,还不到卡拉斯的一半.

即使没有实际聆听所有录音,我们也可以想象这些演唱在艺术效果上的巨大差异.若缺少这个至长至强的降B作为中流砥柱支撑全剧,薇奥列塔的挚爱听起来便不够坚定、崇高与不舍,整部歌剧的戏剧性发展也会失去制高点: 此处的冲突不够激烈,之后的情节便不那么自然与真实.值得一提的是,苔巴尔迪1952年的现场录音中,在挚爱主题赢得了观众的慷慨欢呼后,她竟又在落幕前加演了一遍.这必定是追求“舞台真实”的卡拉斯所极为反对的,应该也是作曲家威尔第难以接受的.

2.2 阿尔弗雷多爱情主题中的多重动机

与薇奥列塔挚爱主题的深沉大气相比,阿尔弗雷多的爱情主题更加婉转缠绵.从乐谱与歌词来看,其核心材料由级进下行与附点节奏共同构成,包含“爱情”(amor)、“神秘”(misterioso)与“痛苦”(croce)3个鲜明的动机,对随后剧情的发展起到重要的提示与推动作用,暗示了两人爱情之路的坎坷以及最终的悲情结局.

2.2.1 阿尔弗雷多爱情主题的重要性

图5标示了歌剧《茶花女》中薇奥列塔与阿尔弗雷多爱情主题分别出现的位置.与薇奥列塔的挚爱主题不同,阿尔弗雷多的爱情主题几乎贯穿整部歌剧,且这一主题分别由男女主角和乐队多次在不同的调式调性上演唱演奏,其中的几个动机也各自以不同形式碎片化地融于整部歌剧之中.例如,第5分曲薇奥列塔与乔治的二重唱“当你容颜逝去”(Un Di, Quando Le Veneri)即采用阿尔弗雷多爱情动机材料在降d小调上变化发展,展现薇奥列塔妥协后的无奈悲伤,同时也暗示她将要承受来自爱情的巨大苦难;第三幕中病入膏肓的薇奥列塔读信念白时,阿尔弗雷多爱情主题以小提琴独奏的形式在降G大调上演奏,营造出寂寞萧瑟的氛围.因此,该主题的每次出现都具有意味深长的剧情推动作用.

2.2.2 对爱情与痛苦等动机的结构性延展

HCG是由胎盘滋养层细胞所分泌的一类糖蛋白类激素。它由α及β亚基组成,其中β亚基为特异性链,β-HCG对妇科肿瘤具有较高的特异性诊断价值[16]。HCG 常用于胎盘滋养细胞和生殖细胞肿瘤的诊断或辅助诊断。另外,也用于乳腺癌的诊断, 乳腺癌患者 HCG升高提示预后较差。睾丸肿瘤,尤其是非精原细胞瘤患者HCG也会不同程度增高。同时正常妊娠早期也出现HCG升高。

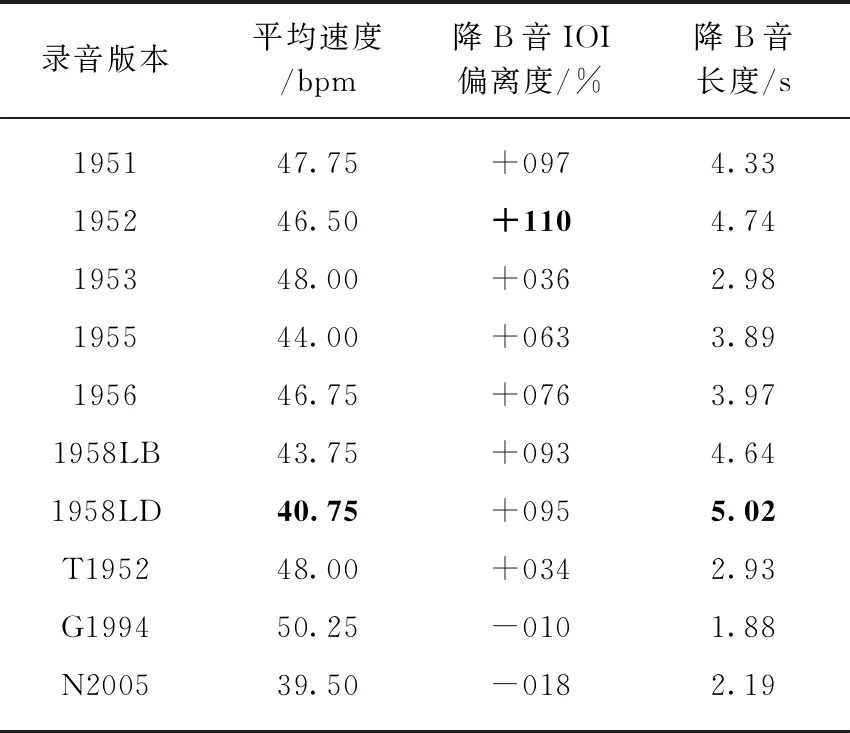

剧中薇奥列塔对阿尔弗雷多爱情主题唯一一次完整演唱是在第3分曲中的咏叹调“啊,也许他……”(Ah, forse lui...)中.在这段抒情咏叹调中,薇奥列塔暂时沉浸在了对阿尔弗雷多真爱的向往之中,乐曲从阴郁的f小调开始,中途转入并结束在象征爱情的F大调.卡拉斯对其中阿尔弗雷多爱情主题的演唱,同样反映了她对音乐线条充满整体感而又不乏细致的处理.对这段爱情主题,她曾说“这份爱是我的整个宇宙”[9],在演唱中主要采用了欠附点、过附点(over dotted)以及较为夸张的时值延长等处理方式.从图7的速度曲线与图8的IOI偏离度比较可以清楚地观察到,当51~69小节爱情主题出现时速度有明显地放慢,尤其当“痛苦”(croce)动机出现时,不但速度降至每分钟30拍以下,同时还伴随着对“cro”这一音节时值的显著延长(所有版本都达到了约+250%,即比记谱时值长2.5倍),类似延长还出现在关键词“tumulti”(慌乱)和“occulti”(隐秘)附近,特别是最后一个“li-”音节,达到了约5倍以上的时值(1953年+476%、1955年+401%、1958年伦敦版+467%).正是这些弹性起伏将阿尔弗雷多爱情主题的层次与结构特征勾勒得非常清楚.

图7 卡拉斯演唱“啊,也许他……”的速度曲线比较Fig.7 Tempo comparison of “Ah, forse lui...” by Callas1953年(红)、1955年(蓝)以及1958年里斯本与伦敦版(灰与黑).

图8 “啊,也许他……”中阿尔弗雷多爱情主题的IOI偏离度比较Fig.8 IOI deviation comparison of Alfredo’s love theme in “Ah, forse lui...”

3 死亡: 对音色与气息的完美控制

意大利裔美国指挥家雷西尼奥(Nicola Rescigno, 1916—2008)曾指出:“卡拉斯频繁地被人指控有3种声音.胡扯!她有300种.她所扮演的每个角色都有1种特别的声音,而在这独有的声音中,她还将不断地改变色彩以传达作曲家的信息.”[10]

3.1 弱到几乎没有可能的飘渺A音

作为1958年伦敦版《茶花女》的指挥,雷西尼奥进一步评论说:“卡拉斯是1位极其大胆而勇敢的演员,她常常为了达到声音上的戏剧性和真实性而招致灾难.我记得1958年我们在科文特花园演出《茶花女》期间,她仍然夜复一夜地去唱‘永别了,往日快乐的美梦’(Addio, del passato)结尾处的那个轻声到几乎没有可能的飘渺A音,这不是为了1个漂亮的弱音,而是因为这是传达此时薇奥列塔心境的唯一方法.尽管有时这个音符不是很稳定,但是她不愿通过稍微增加一点力度来让自己妥协.”[10]的确,最后的这个A音听起来很不寻常.在图9中,我们可以看到卡拉斯用1个相对响亮的A开始了尾声,随后张力逐步减弱.接下来的4组十六分音符和3个E音在谱面上看起来完全相同,但卡拉斯对待它们的方式有微妙差异,从而形成了朝向最后A音的1段艰难行进.在1971年的茱莉亚大师班中,卡拉斯建议将结尾处威尔第的“un filo di voce”(虚弱无力的声音)替换为“messa di voce”(先渐强再渐弱)[10],图中A音的流线形态确实符合这样1个明智的建议.

图9 “永别了,往日快乐的美梦”尾声卡拉斯1958伦敦版的IOI偏离度与力度分析Fig.9 IOI deviation and dynamic analysis of the coda of “Addio del passato” by Callas in 1958 London

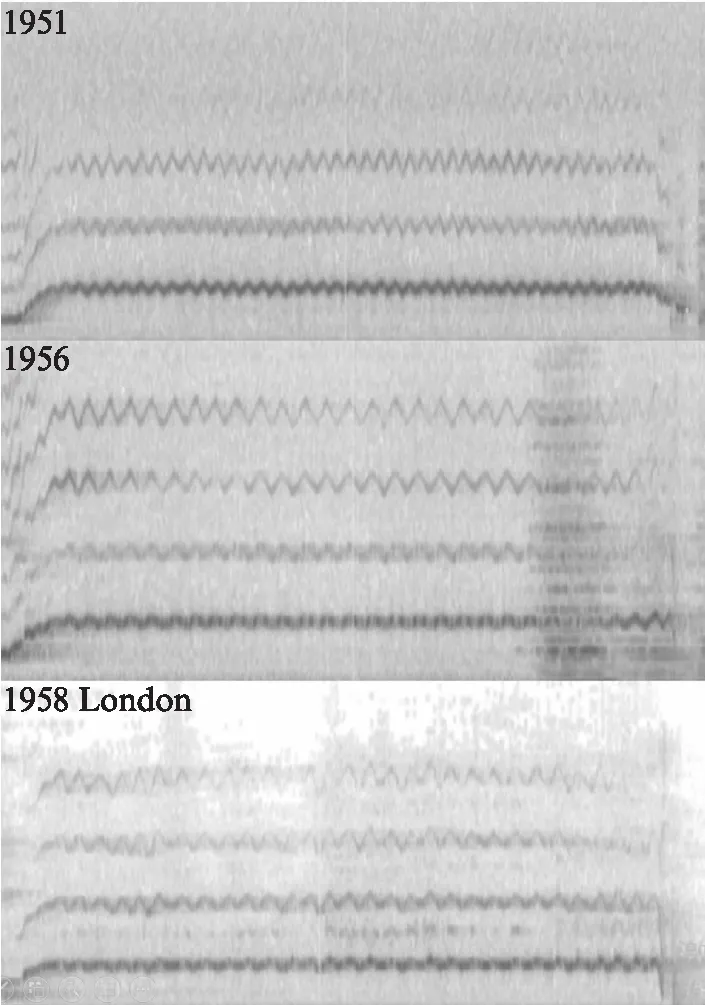

在最后的A音结束时,我们甚至能在录音中听到卡拉斯重重摔到在地板上的声音.在薇奥列塔对过去美梦的诀别中,她用尽了一切可能的手段,以使该场景更加逼真和令人心碎.如果比较所有7个录音,有证据表明她逐渐发展了对这个A音的独特诠释.在图10中,我们可以清楚地看到,在她最早的1951年录音中,这个A音因为颤音太快而显得稍微有些紧,并且不够弱.相比之下,1956年的录音展现了技术上更加完美的演绎,颤音均匀且泛音丰富.然而,卡拉斯可能会认为它太完美以至于无法传达1位身心完全绝望的女人所发出的真实声音.到了本文先前提到的最后一次1958年伦敦版录音中,这个柔弱到不可思议、略显嘶哑且虚无缥缈的A音终于实现了她对音乐与戏剧真实性的极致追求.

3.2 被诅咒的未完成“gioia”

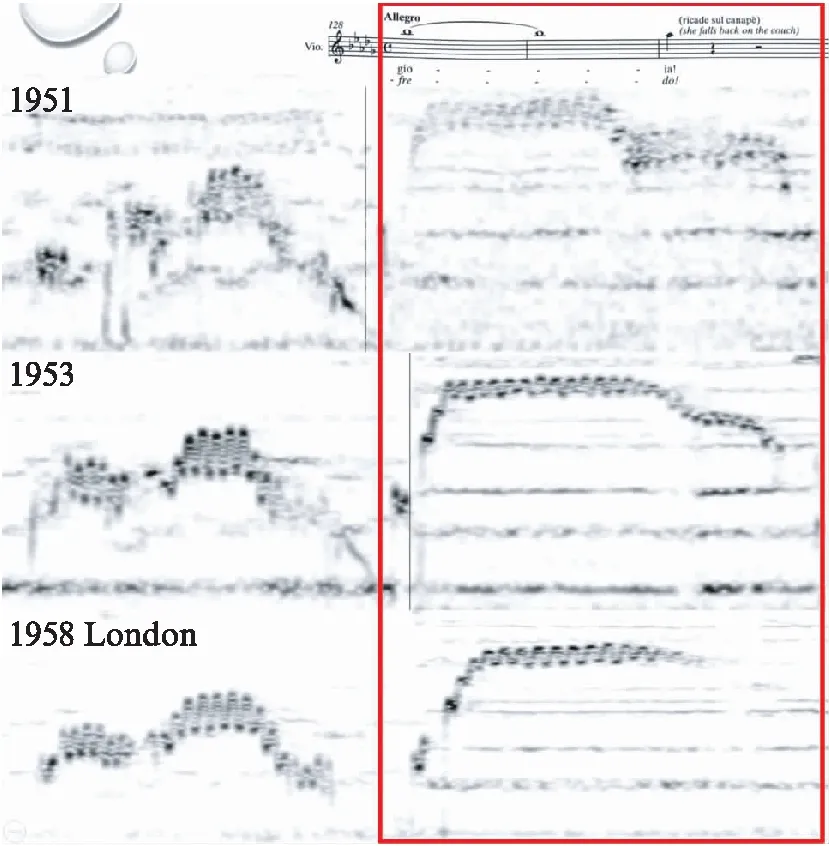

歌剧即将落幕前的“薇奥列塔之死”,让卡拉斯获得了实践她完美主义理想的最后机会.在图11中,我们可以清楚地看到7年中她对角色诠释的演变过程.音乐方面,这个终极高潮由乐队以ff的力度全奏出1个英雄式的V9和弦为基础,薇奥列塔则在进行到四分音符的降A音(降D大调的V级)之前以1个降B长音(VI级音)凌驾其上.理想的解决似乎是降B-降A-降D,即降D大调的VI-V-I.如果是这样,在整部歌剧中不断重复出现(例如在薇奥列塔挚爱主题与阿尔弗雷多爱情主题中)的降VI-V-I的悲剧诅咒将被征服.但不幸的是,在完成这个圆满终止之前,薇奥列塔的悲剧命运随着她生命的消逝戛然而止.

卡拉斯在她的早期录音中以相对拘泥于谱面的方式诠释了这一动机.然而,在1953年的录音室录音中,她开始尝试在降A的末端添加1个向下的滑音来表现薇奥列塔最后一声微弱的呼吸.在1958年伦敦的最后一次录音中,卡拉斯将降B和降A通过1个渐弱的滑音相连,使薇奥列塔的死亡更具戏剧性和感染力.随着这未完成的“gioia!”(欢乐)——与第一幕中被极大拉伸的“gioir”形成鲜明对比——圣洁的薇奥列塔升入天堂.

4 结 语

美国著名音乐评论家阿杜安(John Ardoin,1935—2001)曾如是评价:“如果有哪位歌者和角色注定要在一起,那就是卡拉斯和薇奥列塔.”[11]在计算机可视化和定量分析的辅助下,本文探讨了卡拉斯对薇奥列塔这一角色的几处经典演绎.尽管她的同时代人和后继者,如苔巴尔迪、乔治乌和奈瑞贝科等,也会采用诸如时值与力度的丰富处理,来勾勒结构线条并传递情感,但卡拉斯通常会做出比其他人更巧妙、更大胆的艺术决策.这首先是基于她对音乐内涵与戏剧真实性的深刻洞察,同时也是对延续至20世纪初的浪漫主义传统的继承与发扬.卡拉斯在对戏剧真实与艺术完美的无尽追求中,几乎穷尽了歌剧演唱的所有可能,有时甚至不惜以牺牲音乐常规(如音质)为代价,去冒险实现一些震撼人心的效果.时至今日,她舞台表演中的诸多特质仍时常被后人从肤浅的层面加以模仿却无法超越,而最新的科技手段将有助于重新发掘这位伟大的歌剧女神所诠释的薇奥列塔所深藏的艺术特征及价值.

图10 “永别了,往日快乐的美梦”中最后 一个A音的声谱对比Fig.10 Spectrogram comparison of the last “A” in “Addio del passato”

图11 “薇奥列塔之死”的旋律范围的声谱图分析Fig.11 Melodic range spectrogram comparison of “the death of Violetta”