暗挖隧道施工对上部综合管廊的安全影响研究

白世有,李文青

(中交路桥建设有限公司,北京100027)

1 引言

在一些城市的中心地带,已经修建了大量的建筑物,在新的地铁线路修建过程中,不可避免地要穿越先前已有建筑物。地铁隧道下穿过程中,会引起地层沉降使既有建筑物结构发生变形,从而对既有建筑物安全性造成影响,甚至引发重大安全事故。隧道穿越施工中周围环境的安全性问题非常突出,是穿越工程的核心问题【1】。

目前,国内外关于隧道近接工程施工影响已进行一定的研究。高丙丽【2】采用FLAC 数值模拟,得出了地铁隧道暗挖施工对邻近平行及垂直于隧道轴线的地下管线变形影响的规律,以及地铁暗挖施工中对邻近管线的保护措施;王雨等【3】通过模拟分析得出管线本身参数对其沉降的影响相对较小;台启民等【4】依托实际工况通过对比不同因素得到“先下后上”施工方式引起的地表最大沉降值及沉降槽宽度小于“先上后下”施工方式,更有利于隧道的整体稳定性;王剑晨等【5】收集北京地区10 个近接下穿工程23 组数据,拟合既有隧道实测变形,发现其中大部分符合Peck 公式分布规律,本文以湘江路站—会展中心站区间(湘会区间)为研究对象,分析暗挖隧道施工对上部综合管廊的影响,为今后类似工程提供参考。

2 工程概况

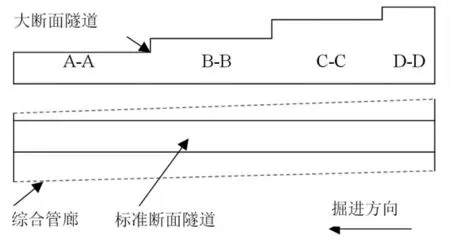

湘会区间隶属于哈尔滨地铁3 号线二期工程一部分,采用矿山法施工,正线隧道间距为13~17m。大断面变截面隧道最大跨度为14.15m,标准断面隧道结构断面尺寸为6.2m×6.5m,区间平面图如图1。本区间正线隧道平行下穿或侧穿综合管廊,隧道与管廊竖向距离3.4~6.2m。

图1 隧道与既有管廊平面图

本区间矿山法正线隧道标准断面采用预留核心土、上下台阶法施工,大断面隧道A-A 断面采用CD 法、B-B 采用CRD 法、C-C 和D-D 断面采用双侧壁导坑法施工。综合管廊为单层现浇混凝土箱形结构,宽12.9m,高3.55m,采用C40 混凝土施工。本区间范围内管廊先期施工,管廊施工完成并拔除围护桩、孔洞回填之后地铁隧道再行施工。

3 暗挖隧道下穿综合管廊模拟

3.1 模型参数

依据工程地质的概化模型,对各层土类别进行确定,结合具体实际工程选定各土层相关参数。土体参数见表1,模型支护结构参数见表2。

表1 土体参数表

表2 模型支护结构参数表

3.2 模型尺寸和边界确定

模型由土体、既有综合管廊、新建隧道组成。模型共划分为115 020 单元、120 227 节点、33 个分组。本模型综合管廊施工缝位置分别与大断面变截面交界位置相对(见图2)。为方便研究,将隧道开挖顺序划分12 个状态(见表3)。

图2 整体模型

表3 现场施工模拟工序表

3.3 模拟结果分析

隧道开挖完成后,得到模型沉降云图(见图3)。

图3 模型整体沉降图

通过模型整体沉降云图可得到,地表的最大沉降为46.8mm。管廊各阶段竖向变形和横向变形见表4。

表4 管廊变形汇总表

从表4 可以看出,隧道开挖完成后,管廊的最大竖向沉降为44.2mm,与地表最大变形相差不大,横向变形为5.94mm,管廊横向变形在隧道开挖过程中,基本保持稳定。

从表5 可以看出,隧道开挖完成后,管廊的最大压应力为0.97MPa,最大拉应力为0.5MPa,管廊所用C40 混凝土,通过规范查询可知,其轴心抗压强度标准值为26.8MPa,轴心抗拉强度标准值为2.39MPa,隧道开挖完成后,管廊的最大拉压应力均小于其控制值,因此,暗挖隧道的开挖能够保证既有管廊的安全性。

4 结论

通过上述研究,可以得到以下结论:

1)将现场隧道施工划分12 个施工状态进行研究,发现隧道开挖完成后,地表最大沉降为46.8mm,既有管廊最大沉降为44.2mm,两者最大沉降值相差不大。

2)通过对模拟计算的应力结果进行分析,得到隧道开挖完成后,既有管廊最大拉应力为1.09MPa,最大拉应力为1.46MPa,管廊所用材料为C40 混凝土材料,在材料的标准抗拉和抗压标准值范围内,说明暗挖隧道的施工能够保证上部综合管廊的安全。

表5 管廊应力分析结果汇总表