乡村振兴战略背景下村级档案协同治理的生成逻辑、核心问题与体系建构

王萍

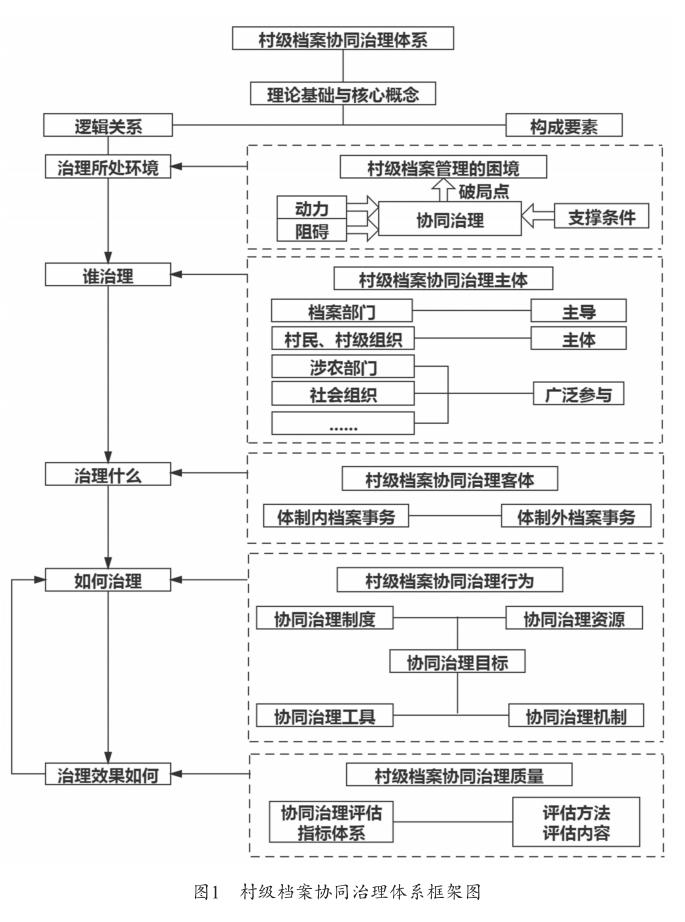

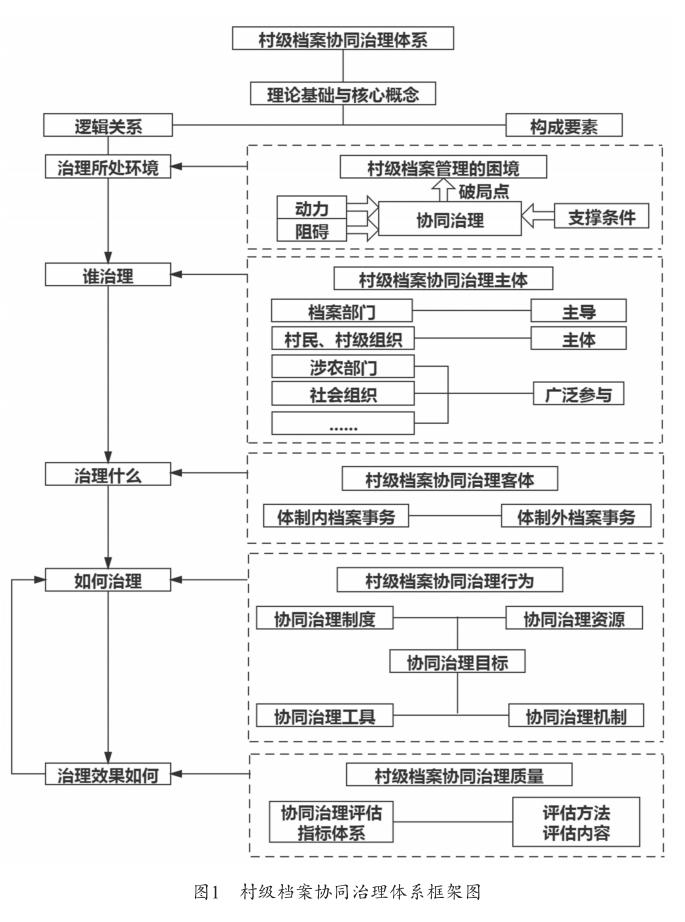

摘要:村级档案从管理到协同治理的转型是乡村振兴战略需要和档案治理理念勃兴共同作用的结果。村级档案协同治理的生成逻辑是村级档案工作解决瓶颈问题的路径需求、档案治理理念落地实操的现实需要及在乡村场域开展村级档案协同治理的双向逻辑自洽。其核心问题是寻求理论引领、抓住共治关键。共治关键诸要素可归结为构建村级档案协同治理体系。其建设思路是建构村级档案协同治理理论基础,厘清村级档案协同治理所处环境,按谁来治理、治理什么、如何治理、治理效果如何的逻辑关系层层递进,其框架则相应涵纳治理理论、治理环境、治理主体、治理客体、治理行为及治理效果六个方面。

关键词:乡村振兴;村级档案管理改革;档案治理;村级档案协同治理

分类号:G279.29

The Logic,Key Elements and System Construction of Rural Archives Collaborative Governance under the Background of Rural Revitalization

Wang Ping

(School of Public Administration, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, 6100065)

Abstract:The transformation of Rural archives from management to collaborative governance is the synergy results of strategic needs for rural revitalization and emergence of archives governance concept . The logic of rural archives collaborative governance involves in three main aspects as following: the path needed to solve the bottleneck problem of rural archives work; the necessity to test the idea of archives governance and the logical self- consistent of developing rural archives collaborative governance in rural areas. The key elements is seeking theoretical guidance and seizing the core parts of collaborative governance which could be summed up in constructing the rural archives collaborative governance system. The design thinking is to construct the theory of rural archives collaborative governance ,clarify the environment in which rural archives collaborative governance deploys, according to the logical relationship ,to decide who, what, how to govern and the effects of governance. Its framework accordingly contains six aspects : governance theory, governance environment, governance subject, governance object, governance behavior and governance effect.

Keywords:Rural Revitalization; Rural Archives Management Reform; Archives Governance; Ru? ral Archives Collaborative Governance

鄉村振兴战略的强力推进使广袤乡村成为一片热土。中国作为世界农业大国,其记录和反映农业最基本单位——村庄沿革变迁、管理治理的村级档案,无论从现有的体量、覆盖面,还是从档案资源结构、管理的连续性和规范性、利用的广度和深度来看,都可说是目前国家档案事业的短板。鉴于此,不仅国家档案局积极在全国范围内推进村级档案管理改革,探索破局之道;亦有部分学者开展对村级档案管理乱象背后深层次结构性问题的探索,对问题的认识深度和所提对策建议的现实针对性呈逐步深化态势,如强调村级档案工作多方力量的合作、协调(顾宏革,2006)[1]及其公共服务属性(燕泰翔,2014)[2];强调立足社会记忆和社会治理理念来认识乡村档案信息资源建设(倪丽娟,2018)[3]等。上述研究成果所倡导的村级档案工作改革思路已隐现社会治理的某些理念,但研究视角总体仍囿于档案行政管理领域,未升至更广阔视域下的社会力量协同共治层面。事实上,如果不从根本上寻求工作方式的转型升级,仍沿用以行政为导向,业务指导为主要手段的档案管理思路,将无法解决村级档案工作瓶颈问题,无法为乡村振兴提供坚实支撑和智力支持。档案治理理念的勃兴为此提供了极具启发性的思路,本文尝试将档案治理理念运用于村级档案工作,在论证村级档案由管理到协同治理转型必要性和可行性的前提下,探究村级档案协同治理的核心问题并建构协同治理体系整体框架。

1村级档案协同治理的生成逻辑

1.1村级档案工作克服结构性痼疾的路径需求

村级档案工作发展至今已逾60年,为什么始终疲弱?困扰其发展的瓶颈和结构性痼疾到底为何?通过对村级档案工作发展历程的梳理,结合当下的乡村振兴战略背景,笔者认为村级档案工作主要面临以下复杂情境:

第一,历史地看,村级档案工作体制脱胎于乡(镇)档案管理体制,在组织功能、工作内容等方面强调与上级档案机构职能的对应。[4]全盘移植乡(镇)档案管理体制与路径方法存在以下弊端:一是对村级档案生成路径的特殊性、管理基础的薄弱性与利用的多元需求考虑不足;二是对行政村(或农村社区)的物质支撑能力和村组织的支撑意愿考虑欠缺,导致建档资源持续匮乏、动力持续微弱、内容持续单薄、利用持续低迷。

第二,当下的乡村治理格局是村民自治与村党组织领导相结合,既非由传统的基层政权管理,亦非完全意义上的农村社区或社群自治。由此至少带来两个问题:一是双元结构(自然村和社区并存)使村级档案建档主体责任难以落实,成为当前村级档案管理中最亟待破解的问题[5];二是基于这一治理格局形成的村级档案既不同于农村基层自治前形成的基层政权档案,亦不完全等同于社区或社群自治形成的社区或社群档案,但其又确实既具基层政权档案的某些属性,亦具社区(管理学意义上)档案、社群(人类学意义上)档案的某些属性,导致村级档案最终归属及处置权、保障村民自治权力的民主参与在档案事务中的实现力度及方式、农村及农民在档案资源配置和获取上的公平保障等问题逐一浮现。

第三,随着乡村振兴战略向纵深推进,多门类、多内容、多所有制形成主体、多维利用需求的乡村档案不断动态生成。仅就种类而言,大到精准扶贫档案、土地确权档案;小到小麦直补档案、金丝小枣档案甚至村厕档案都与村庄有对象性关联,档案数量、种类的不断增长与档案利用均等化、公平化的需求叠加,令村级档案工作无行政资源、无管理资源、无技术资源的三无窘境更加凸显。此外,目前对村级档案的利用需求已超越传统上提供凭证、记录村庄行政管理活动的范畴,其在乡村振兴进程中助推乡村治理现代化、保障村民民生、强化村民集体认同、活化弘扬农村优秀传统文化和道德等在村庄生活世界中的供给性、激发性功能远未被释放和激活。以上将倒逼村级档案工作在乡村振兴战略背景下自我革新。

1.2檔案治理理念寻求落地的现实需要

档案治理可理解为“档案部门、社会组织和公民等多个主体协同合作,基于一定的行动规则,共同对档案事务进行科学、规范管理,实现档案领域善治的活动和过程”[6]。其以多元主体协同共治为核心,覆盖体制内外档案事务的治理,以保障档案多维利用需求和多元利益为治理目的。随着国家治理体系和治理能力现代化成为国家重大战略,档案界应时而动,开始将档案治理作为档案管理转型升级的方向和路径展开探索,《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》亦要求加快完善档案治理体系,提升档案治理能力。[7]

档案治理“看上去很美”,是因为从理论上讲,档案治理集聚社会力量协同共治档案事务的核心思路,有可能从根本上解决档案意识孱弱、建档力量不足和档案利用低迷的问题,但迄今为止,它仍停留在“雾里看花”阶段。从学术研究角度而言,档案学界目前对档案治理的研究尚处于概念、特征、功能等初步研究阶段,对实现路径的少许研究尚显宏观,未出现探索档案治理理念在具体档案工作领域落地运用的实证性研究。从实践层面而言,虽然已有部分地区档案行政管理部门开始规划从资源建设、组织和利用等方面由单中心管理到多中心治理的转型路径,但迄今未见在具体档案事务领域落地。故当务之急是综合考量档案治理所需的治理环境,为其“找到微观基础”[8],进一步充实档案治理内涵,力求从实际操演中找到更有解释力和具体性的研究路径。

1.3在乡村场域开展村级档案协同治理具有双向的逻辑自洽

一方面,村级档案由管理到协同治理的转型最有可能以协同的力量弥补档案行政管理在乡村长期缺位造成的行政、管理和技术资源真空,从根源上解决建档力量匮乏、档案维持率低下和档案公共服务均等化不足的问题;另一方面,乡村作为档案治理的微观基础具有以下条件:一是从时间维度上看,第一,其与乡村振兴坚持改革创新、坚持农民主体地位的核心方针及多主体协同推进的战略思想不谋而合,且非常契合乡村治理现代化的核心要求和治理方式;第二,其与当下体制改革后档案行政管理部门职能相对较弱,需要寻求协同共治档案事务的时机相契合。二是从空间维度上看,第一,村级档案普遍规模不大、管理痕迹不明显、桎梏不深、拥有更趋开放性的空间和势能;第二,乡村有自治共治的深厚传统和治理能力,当下亦是党群共治的治理格局;第三,如前所述,当下村级档案形成主体跨部门、系统、所有制,共治共享有刚需。三是从实践维度上看,村级档案工作为摆脱长久以来的困局,业已出现一些多元化协同方式。例如,较常见和被普遍推广的“村档乡管”属行政管理层级纵向协同;村组织委托村办企业或在村域经营发展的外来企业代管档案、相邻村庄联合营建档案室、住建部门与中国传统村落保护中心(学术团队)在传统村落档案(乡村档案的一种新类型)普查建档和数字化处理工作中的协同等属横向协同。虽然上述协同网络尚属弱关系状态,仍存诸多问题需要求解,如协同基础是否牢固?共同利益是如何形成的?纽带是什么?维持长期稳固协同的长效机制如何建立?然有两点值得关注,一是上述尝试已初步呈现出档案治理理念运用和治理效果,且已有总结治理经验的初期实践基础;二是正因为实践需要理论引领和指导,对档案治理的学理性探究才有了更迫切的需求和更大的价值。

综上,档案治理理念为村级档案工作转型升级开启思路,为档案行政管理机构布局基于乡村振兴的、具有新内涵新理念的村级档案工作探索可能性,乡村亦为其提供了适宜的治理环境。村级档案治理作为乡村治理体系的子体系,可为推动乡村治理体系逐步完善、提升农村基层治理能力发挥档案工作核心价值和基础性、支撑性作用;对村级档案治理的标本式、范例式探索可为农耕文化记录与传承提供思路上的拓新和问题解决方案的借鉴,亦涵摄了乡村治理现代化、村民公共意识和自治能力培育、发展基层民主等重大政治议题。

2村级档案协同治理的核心问题

2.1寻求理论构建和引导

目前村级档案工作极为依赖经验总结、典型推广等手段推进,村级档案工作的理论基础是什么?适用原则是什么?对其的学理性探索严重滞后。村级档案协同治理急需寻求理论构建及引导,主要涉及两个方面:

档案学理论的运用。村级档案因应农民及农村工作需要,主要服务于中国最广大基层群众组织。与其他门类档案相比,村级档案一是数量巨大且管理基础非常薄弱;二是基本不移交国家综合档案馆,自建自用;三是如前所述,具备党务档案、社区自治檔案、社群档案等多重属性。与其他门类档案工作相较而言,指导村级档案工作的档案学理论和原则在运用时是否允许有相对的弹性和灵活性?我国的汉民族农村社区或民族村寨强调的是党群共治和坚持中华文化多元一体前提下的民族自治,边缘群体与文化主体的关系是兼容并包,融合互补,并未呈现出西方社群档案理论、档案多元论等强调的冲突性、抗争性,那么如何选取上述理论的合理内核,研究其在我国村级档案工作运用中的在地化、适用性问题即显得尤为重要。除此之外,在档案治理语境中,需进一步深入把握档案学经典理论与方法的本质,深刻认识其在档案治理过程中的运用。例如,来源原则、全宗理论在村级档案协同治理中有哪些不变的要素与新的内涵?档案的原始记录性、真实性、可信性在多元共治主体情境中要如何理解与维护?

治理理论的运用。总体而言,治理理论源于西方,结合中国语境的本土化研究尚处于起步阶段,将治理理论引入档案工作而产生的档案治理理念亦有待进一步充实深化,“档案治理的理论与现实依据方面的研究成果极少”[9]。档案治理是治理行为和治理对象的结合。一方面,指导治理对象的档案学理论不能缺席,脱离档案学理论的指导单纯谈档案治理无疑是不落地的。在档案治理场域中,治理理论需要寻找与档案学理论的交集。另一方面,虽然治理理论有跨越边界的解释能力,在社会治理实践中具有普适性和通常意义上的指导性,但就某个具体治理场域而言,不存在不需要与特定领域或行业的治理需求对接,加以改塑或突出某些特质的理论。

综上,村级档案协同治理理论的构建至少有两条路径:一是基于村级档案协同治理语境探索档案学理论与治理理论的融汇;二是通过将档案治理理念嵌入乡村场域,开展村级档案协同治理的实证性研究,可能将村级档案治理经验加以理论化、制度化,以便丰富和发展有中国特色的档案治理理论体系,亦同时寻求“档案学理论跨学科协同创新与发展”[10]。

2.2抓住共治关键

一是必须准确深刻认识村级档案的覆盖范围、本质属性和价值取向,从而厘清共治各方利益诉求,寻求共识,找到协同共治的资源和动力基础。从这个意义上讲,如果村级档案的覆盖范围仍囿于村务管理类档案,对其本质属性和价值取向的认识仍囿于服务行政管理视角,则根本不存在协同共治的资源和动力基础。村级档案的内涵和外延应适度扩展,除涵盖村级组织形成的历史记录外,还应包括涉农部门、村民、社会组织等在各类活动中形成的与村庄有对象性关联的档案或档案化材料。以上材料涉及乡村振兴不同领域,以不同视角,从不同维度,全方位地完整记录村庄历史、发展和治理经验。虽当下以碎片化形式散落各处,然在以多元主体共治为核心的档案治理视域下,在乡村网络和数字技术条件日渐成熟的支撑下,将得以跨越条块分割的行政壁垒和所有制障碍,以物理分离、逻辑聚集的资源形态,为涉农部门、社会组织与村民等提供全面、及时、透明可信且均等的档案公共服务。

二是必须进行整体性建构,顶层设计和制度安排至关重要。社会治理的核心不在于主体多元,而在于关系复杂。档案协同治理的核心在于治理主体协同关系的构建,因此,要明确村级档案协同治理中各主体的角色和定位为何?他们如何相互作用形成整体,主体间是怎样的关系与协同机制?在治理过程中的参与秩序为何?如何形成可应用的整体行动框架来指导协同共治?由此,引出协同共治的成功关键——构建村级档案协同治理体系,该体系以档案机构为主导、村民及村级组织为主体、涉农部门和社会组织等多方协同参与。强调:第一,坚持档案部门在多元协同治理中的主导地位[11];第二,坚持村民在多元协同治理中的主体地位。村级档案历来是关于村民的档案而不是村民的档案。在档案协同治理格局中,一方面,村民应通过主体式参与档案事务得以赋权,应拥有对档案内容相当程度的建构权、选择权和利用的话语权从而提高获得感;另一方面,档案事务作为社会公共事务的一种类型,村民的广泛参与可有效培育其公共精神,培育民主意识,提高自治能力。

3村级档案协同治理体系的总体框架

习近平总书记指出:“治理和管理一字之差,体现的是系统治理、依法治理、源头治理、综合施策。”[12]其中,系统治理排于首位,可见其分量。要实现系统治理,构建协同治理体系当属首要。村级档案协同治理体系建构思路如下:从乡村振兴战略背景下村级档案的形成特点和管理利用需求出发,利用档案学基本理论和社会治理等理论,形成村级档案协同治理理论基础和概念体系。在理论引导下,按照村级档案协同治理所处环境、谁来治理、治理什么、如何治理、治理效果如何的逻辑关系构建。(参见图1)

3.1村级档案协同治理理论

需要找到乡村振兴战略背景下村级档案工作理论与方法变革的触发点;发现档案学理论在协同共治环境中的新内涵;探究社会治理理论在档案事务领域里的适应性运用;以两者的相融相生构建村级档案协同治理理论基础和核心概念。

3.2村级档案协同治理环境

需要探明乡村振兴战略背景下村级档案管理面临哪些困境、协同治理思维导向下的破局点在哪里。弄清乡村目前的政治、经济、文化、社会环境为档案协同治理准备了哪些支撑条件?还不具备哪些条件?村级档案协同治理的主要动力为何?阻滞因素有哪些?

3.3村級档案协同治理主体

以档案部门为主导、村民和村级组织为主体、涉农部门、社会组织等作为重要参与方履行协同职能,形成多元共治主体格局,各主体在村级档案资源建设、组织、利用阶段根据协议和规则明确权责划分。

3.4村级档案协同治理客体

主要划定村级档案协同治理客体范围,包括:第一,村级档案的生成主体、生成方式、类型、载体形态;第二,村级档案在体制内村级组织、各涉农部门,体制外社会组织、村民处或散存民间的分布情况及现存状态。

3.5村级档案协同治理行为

包括:第一,确定村级档案协同治理的共同目标;第二,设计规范和调节村级档案协同治理行为的制度;第三,梳理现有的档案治理资源;第四,在目标驱动下遵从制度规约,基于现有资源支撑,设计科学合理的治理工具,包括建构村级档案协同治理平台;设计推动村级档案资源建构、组织、利用全过程共建共享的政策、经济、法律法规等手段的调配使用方案;设计管理技术、数字技术、网络技术等在多元协同过程中的运用方案;设计网格化、网络化、多向度互动化等治理方式的选择性应用方案;第五,设计规约协同共治各方关系、减少冲突摩擦、保障整体协作效益的宏观性、整体性运行机制,如利益平衡机制、统筹协调机制、监督机制和保障机制。

3.6村级档案协同治理效果评估

包括构建村级档案协同治理的过程评估和结果评估指标体系,确定评估内容,选定评估方法以检验村级档案协同治理效果。评估指标体系设计完成后可选择东、中、西部档案协同治理的典型村庄开展实证研究,以修正误差,提高评估方法的科学性、适用性,推广应用,以评促建,提高村级档案协同治理水平。

注释与参考文献

[1][4]顾宏革,白雅冰等.大胆探索村级档案工作的新模式[J].档案天地,2006(6):37.

[2]燕泰翔.农村档案管理机制浅析——一个基本理论框架的一般性解释[J].档案学研究,2014(5):45-49.

[3]倪丽娟.基于乡村振兴战略的乡村档案信息资源建设战略思考[J].档案学研究, 2018(3):39-43.

[5]娄红.村级档案管理的关键在于双元结构[J].北京档案,2019(5):29.

[6]晏秦.论档案治理的内涵、特征和功能[J].档案管理, 2017(4):4-8.

[7]国家档案局.全国档案事业发展“十三五”规划纲要[S]. 2016-04-01.

[8]刘骥.找到微观基础——公共选择理论的中国困境[J].开放时代,2009(1):100-119.

[9][10]陈忠海,宋晶晶.档案治理:理论根基、现实依据与研究难点[J].档案学研究,2018(2):28.

[11]徐拥军,熊文景.档案治理现代化:理论内涵、价值追求和实践路径[J].档案学研究,2019(6):12-18.

[12]人民网.实现从社会管理到社会治理的新飞跃——习近平总书记关于社会治理重要论述的思想内涵[EB/OL].[2019-12-20].http://theory.people.com.cn/n1/2019/ 0318/c40531-30980546.html.