法西斯的诱惑

Fiona

希特勒于1934年向德国工人致意。对工人权利的关注是法西斯领导人最初呼吁的一部分

如今是“强人政治”的时代:执政者认为自己是被选举出来体现国民意志的,任何阻挡他们的力量,无论是政治反对派、司法机构、大众媒体,还是个人,都将被铲平。

虽然一些“自由卫士”常常被妖魔化,遭受无视、鄙夷,甚至诛杀,但是难民、移民、少数群体、贫困人群等弱势群体,才是强人政治下最大的牺牲者。

一些评论者认为,这与20世纪30年代法西斯主义兴起时的情景类似,而另一些人则认为,民主正遭受新的威胁。也许,我们必须面对新的可能的挑战,同时警惕曾经的梦魇重现。

关注工人权利

西方各国普遍采纳的自由民主体制,只有在人们相信它的时候才可能存在。当信念消失,社会就会发生激变。人们应该警惕那些鼓吹民族主义的政治领导人;警惕民主被淹没在“人民的意志”这一模糊概念之中。

也许有人要问,现在是21世纪第二个十年,为何还要担心法西斯?虽然时间已经过去近100年,但是西方国家当下的处境更接近汉娜·阿伦特在1951年观察到的:人好像被划分成两类人,那些相信人类万能的人……和那些被“无力感”左右人生的人。

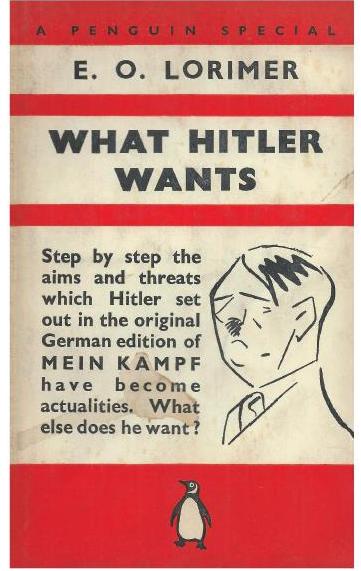

无力感会导致态度冷漠,但也可能导向对任何与自己看法一致的人的狂热拥戴,而后者就是20世纪30年代发生的事。思考历史是否会重演,可以参考爱尔兰记者艾米丽·洛里默的书《希特勒的意图》(What Hitler Wants)。

该书写于1938年10月,即德国占领捷克斯洛伐克之后、“水晶之夜”事件发生前一个月。洛里默发现《我的奋斗》(1925年)一书的英译本受到了严格审查,例如,它删减了希特勒入侵英国的详细计划。由于很少有英国人能读懂德语,因此,洛里默对该书的关键内容用英语做了摘抄和总结。

她认为,三个关键因素驱动着希特勒的初步计划:对工人权利的关注、建立纯洁德国民族国家的愿望、对社会民主的强烈反对。

对工人权利的关注,在那些觉得自己没有受到公正对待或被忽视的群体中大受欢迎:低收入工人、退伍军人,以及被剥夺者。正如历史学家塞缪尔·莫因在《不够》(Not Enough,2018年)一书中所写的那样:“发明社会不平等指标‘基尼系数的意大利统计学家科拉多·基尼,是一位法西斯主义者,这并不是偶然的。”

基尼不仅仅是一位法西斯主义者,还是《法西斯主义的科学基础》(1927年)论文的撰写者。然而,社会不平等难道不是左派更关心的事吗?那么,法西斯主义和左翼思想的区别在哪里?

根据英国法西斯联盟领导人(1932—1940年)奥斯瓦尔德·莫斯利的说法:英国工党奉行“国际社会主义”政策,而法西斯主义的目标是“民族国家社会主义”。

《希特勒的意图》

莫斯利将法西斯主义视为社会主义的一种形式并不准确,但是他对法西斯起源的看法是正确的。意大利早期法西斯主义正是在民族主义的立场上,开始与社会主义分道扬镳。意大利独裁者墨索里尼提议赋予妇女选举权,将投票年龄降低到18岁,实行8小时工作制度,工人参与工业管理,征收沉重的累进资本税,以及没收部分战争所得利润。

墨索里尼提醒我们,关注工人权利本身并不能使其免于专制主义。今天的英国,人们认为,正是工党未能接受民族主义政策,导致了它在2019年选举中的惨败,因为民族主义在传统选民中间有着较好的认同。与此同时,另一些政治活动家则认为,只要他们继续支持工会,保留扶贫政策,他们的左翼资格就不会被改变,即使他们信奉极端的民族主义。

但是,事實并不能作这么简单的划分。

纯洁的民族国家

在实践中,法西斯主义最初对工人权利的倡导几乎没有得到落实。但是,法西斯主义者,特别是德国纳粹,无情地追求着他们的第二个目标—建立一个种族纯洁的国家。

纳粹们说,这个国家正在遭受叛国者和寄生虫的侵蚀,必须以任何必要的手段恢复其纯洁性;其中的“叛徒”是共产主义者,“寄生虫”是犹太人。

需要恢复民族国家纯洁的思想,是所有法西斯主义的共同观点,正如美国政治科学家和历史学家罗伯特·帕克斯顿在《剖析法西斯主义》(The Anatomy of Fascism,2004年)中所写的:“法西斯主义,在每一种民族文化中,都力求寻找那些最具鼓动性的主题,这些主题能动员高喊复兴、统一、民族纯洁的大规模群众运动,同时反对自由个人主义和宪政主义,反对左派阶级斗争。”这能让一个人获得那种“在集体共同情感中淹没个体所带来的心理满足感”。

英国哲学家布莱恩·巴里在20世纪80年代表示,英美学术界和自由主义知识分子就民族主义问题的讨论,经历过一段艰难的时期,他们认为民族主义“违背了文明价值”,而这恰好留下了被机会主义者利用的空隙—正如2016年英国“脱欧”公投所展现的那样。

“脱欧”运动几乎垄断了英国的主流价值观,一些活动者公开表明种族主义立场。即便是国会议员和部分大众媒体,也表现出对移民和外国居民的敌意。作为回应,许多左翼人士采取了亲移民立场;而另一些左翼和中右翼政治家,则试图在不涉及种族主义言辞、态度或政策的情况下,利用大众的民族主义情绪。

这种立场会被冠以“进步爱国主义”和“自由民族主义”之名。有许多方法可以解释“坏”和“好”民族主义之间的区别。用苏格兰哲学家阿拉斯代尔·麦克因特雷(Alasdair MacIntyre)的话说,坏的民族主义是“对自己所处特定国家的盲目忠诚”;好的民族主义或爱国主义,则是肯定一个国家的辉煌成就和优良传统。而且,这不仅是因为它们是“我们”的,还因为它们本身就是辉煌成就和优良传统。

以人民意志之名

人类无法消灭民族主义情绪,它是许多日常政治文化生活的基础。人们为本民族的传统食物、酒、体育、艺术、音乐、文学而感到骄傲;人们归属于特定的有边界的区域,以共同的历史记忆团结在一起。

第二次世界大战后,不同国家的知识分子往往对民族主义的定义削足适履。以色列政治科学家和前政治家雅尔·塔米尔在《为什么是民族主义》(2019年)中表示,没有自由主义和民主的力量作为平衡,民族主义很容易变得具有破坏性。

根据洛里默的说法,纳粹计划的第三个关键点是反对社会民主。法西斯主义能巧妙地将民主与其自身对立起来。民主被用作权力的垫脚石,由专制统治取代。领导、游行、庆典和集会,代替了正式的政治活动,随之,一系列制约统治者的政治机构和保障机制遭到破坏。

这一过程一般包含两个阶段,这两个阶段都涉及关于民主的哲学辩论。

第一步涉及“什么是民主”这一基本问题。自然地,我们会把民主与“多数人统治”联系起来。多数人决策似乎能避免精英寡头统治。然而,19世纪的英国哲学家约翰·斯图亚特·密尔,早就警告过“多数人统治”的风险;民主会让我们面临一种新的暴政:多数人的暴政。

民主的核心是“多数人统治”与“保护少数人权利”之间的紧张关系。保护少数人权利意味着,在实践过程中,需要用自由民主来限制多数人统治。许多国家都有一部成文宪法,所涉及的都是不能留待日常政治解决的重要问题。

简单的多数不应足以推翻宪法或人权。然而,法西斯主义不这么认为。莫斯利写道:“人民的意志大于少数人的权利。”执政者“可以”执行人民的意志,不考虑这对特定个人所造成的后果。

反民主投票

在自由民主国家,一整套庞大的机构体系可以以不同的方式干涉执政者的越权,并保护少数群体的权利。最显而易见的,是那些限制权力或权威的正式机制,包括法院、议会和地方分权。

难民、移民、少数群体、贫困人群等弱势群体,才是强人政治下最大的牺牲者

健康的政坛还需要存在一个“忠诚的反对派”—这些人反对执政政权,但支持政治制度本身。对执政者是否理解这一理念的评判依据,是他们是否将反对意见视为“叛国”。

除此之外,还存在宣传和辩论政策以及受前两者影响的其他机构,包括自由媒体、独立智库和大学。博物馆和档案馆提醒我们曾经取得的辉煌和犯下的错误;工会可以组织群众力量;一个充满活力和自由的文化世界,包括艺术、电影、小说、戏剧和诗歌,是批判和反抗的强大源泉。专制政府讨厌这些活动,因为它们不受控制。

如果法西斯主义摧毁民主的第一步是只考虑多数人的意愿,不顾少数人的权利,那么第二步就是质疑多数人的意愿是如何体现出来的。是多数票吗?希特勒在1932年对杜塞尔多夫实业家的演讲中说:“不!”

他认为民主投票“不是人民的統治,而是现实中的愚蠢、平庸、半心半意、懦弱、软弱和有缺陷的统治。因此,民主在实践中将导致一个民族价值观的崩坏”。

对选民的质疑和民主本身一样古老。如今,又出现了新的忧虑。社交媒体正在被政党操纵,新闻传播基于商业价值而非真相本身。人们对想象中的强者的讨伐,往往表现出更为强烈的热情。社交媒体违背了互联网的初衷,正在创造大量被欺骗、被误导的公众。

关注工人权利、建立纯洁民族国家和反对社会民主,三者结合,形成一种取悦多数人的民族主义。在这种民族主义中,人民的意志至高无上,阻挠它的任何事物都可以被无情摧毁。

如今,我们可以看到两种威胁。其一是右翼专制主义的抬头,这一点较为明显。但是,我们也需要担心左翼势力的日益增长,他们为了获得多数人的支持,有时不得不采纳民族主义政策,而这是在玩火。

一些专注于劳工运动的社会活动者可能认为,只要政党支持工会和扶贫政策,他们就站在了正义的一边,就是获得了政治正确。别忘了,我们曾经见过这种杂糅的观点,它们是墨索里尼和莫斯利的出发点,甚至可能是希特勒的出发点。

可以接受的民族主义,必须受到自由主义的压制,受到维护少数群体权利的民主的制约。我们决不能以“人民意志”的名义,摧毁健康的政治机制与社会中间机构。相反,它们必须得到支持和加强。只有这样,才能让那些不可思议的事情不再发生。

我们希望永远不会再见到法西斯主义这种极端形式。但是,打败了法西斯并不意味着消灭了它的种子,它们真的有可能死灰复燃。