论认罪认罚案件量刑建议中从宽的“最高限度”

——基于522份故意伤害案件判决书的实证分析

刘茵琪

一、问题与进路

2018年10月26日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》,正式将认罪认罚从宽制度纳入新《刑事诉讼法》的范畴,此举充分贯彻了党的十九大提出的新时代中国特色社会主义法治建设思想,是落实党中央关于“深化司法体制改革”“推进国家治理体系和治理能力现代化”的重要举措。新《刑事诉讼法》在将认罪认罚从宽确立为一项基本原则和具体制度的同时,也明确了检察机关在认罪认罚从宽制度适用中的主导作用,以及量刑建议在推动检察机关主导作用发挥中的“基石”功能。而作为认罪认罚案件检察机关量刑建议关注的核心问题,被追诉人认罪认罚所可能获得的量刑建议从宽(以下简称“量刑从宽”)的“最高限度”在本质上成为影响认罪认罚从宽制度稳健运行的关键因素。(1)需要阐明的是,第一,2018年《刑事诉讼法》规定,对于认罪认罚案件,人民法院“一般应当”采纳检察机关指控的罪名和量刑建议。基于此,本文认为,应统一检察机关量刑建议与审判机关量刑裁判中有关认罪认罚量刑从宽的实体认定标准,避免两机关对认罪认罚从宽制度具体适用的冲突。故本文中,“量刑从宽”与“量刑建议从宽”实质同义;第二,认罪认罚量刑从宽包含量刑从宽的“合理限度”及量刑从宽的“层级化”两个基本问题。由于实践中量刑从宽“层级化”的安排以量刑从宽“合理限度”的确定为前提,因此,本文主要聚焦于对认罪认罚量刑从宽“合理限度”的探讨。而又因为认罪认罚量刑从宽的“最低限度”无限趋向于“零”已经基本成为定论,故本文的研究重点自然落到对认罪认罚量刑从宽“最高限度”的把握上,进一步说,是有关侦查阶段认罪认罚量刑从宽“最高限度”的界定上。第三,本文所称量刑从宽的“最高限度”,是从广义层面进行界定的,其包括量刑从宽的“最高幅度”这一核心问题,以及量刑从宽“最高幅度”样态下量刑从宽的“量刑情节”“具体幅度”和“适用效力”等分支问题。

纵览认罪认罚从宽制度的改革实践,新《刑事诉讼法》及“两高三部”《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)并未对认罪认罚量刑从宽的最高限度予以明确规定,各地司法部门针对这一问题的理解也存在较大分歧,(2)例如,部分试点单位将侦查阶段认罪认罚量刑从宽幅度设定为30%,部分试点单位则规定为60%,等等。这将严重影响认罪认罚从宽制度运行的实践效果。反观理论界,学者们多立足于程序法视角,运用比较分析、规范分析的方法提出认罪认罚量刑从宽最高限度的原则性设想,但缺乏对实体法视域下量刑从宽情节、量刑从宽尺度、量刑从宽刚性等实践问题的实证探讨,由此导致有关认罪认罚量刑实践改革的论证理论性不足、科学性不强。

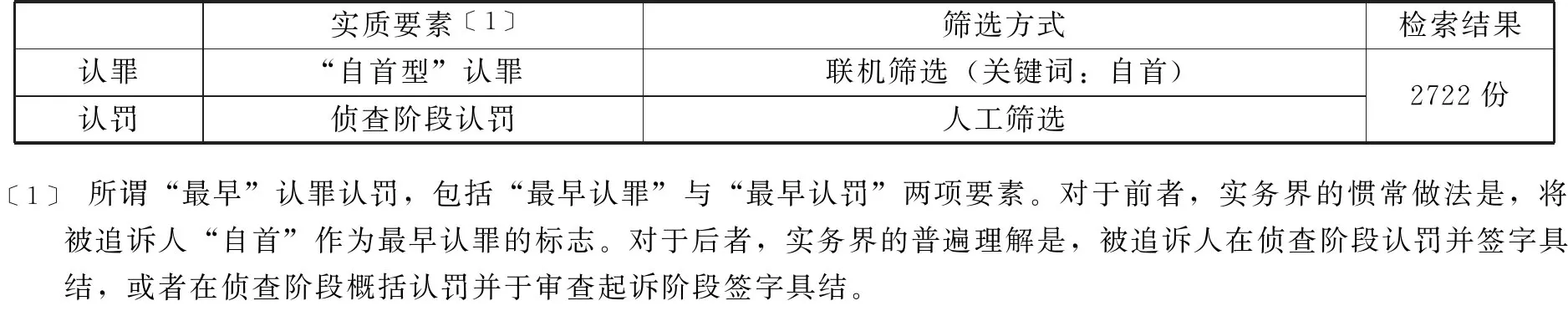

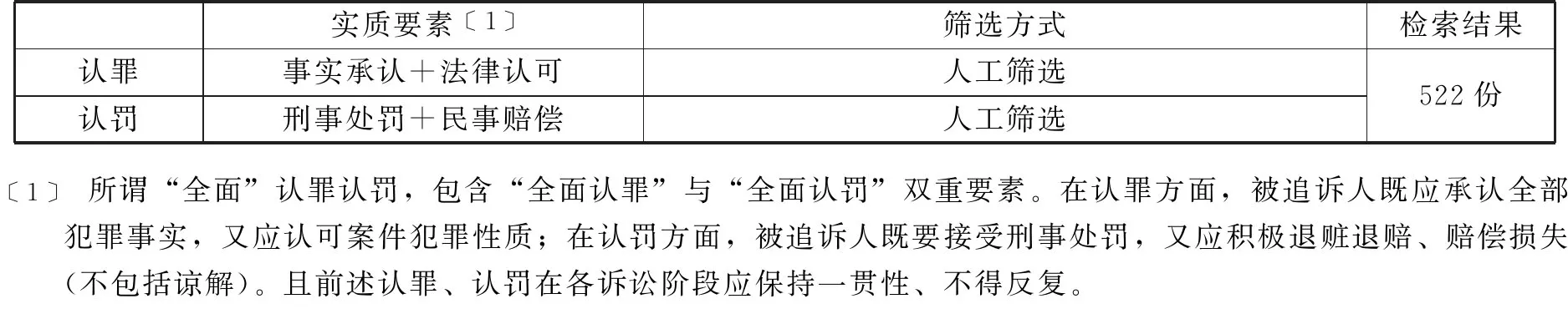

针对实务界及理论界存在的诸多问题,本文尝试从刑事一体化的立场出发,选取关于认罪认罚案件的裁判文书为分析对象,(3)在统一检法两机关认罪认罚“量刑从宽”实体认定标准的立场下,由于检察机关量刑建议文书信息的不全面、非终局,故本文以人民法院的裁判文书作为分析对象。此外,笔者于2019年7月16日至18日,对L省3家检察院、法院及部分律师进行了调研,进一步明晰了认罪认罚量刑从宽最高限度的运行情况。对认罪认罚量刑从宽的最高限度进行实证剖析。从保证样本数量最大化、量刑分布均匀化的角度考虑,本文选取故意伤害罪作为具体的分析对象。(4)2016年11月17日至2019年5月17日(最后检索日期),中国裁判文书网共收录认罪认罚从宽案件裁判文书88142份,其中危险驾驶罪、盗窃罪、故意伤害罪、交通肇事罪的裁判文书数量位居前四。在此四项罪名中,故意伤害罪在轻罪、中罪、重罪各量刑阶段案件数量分布最为均匀。由于目前实务界所达成的共识为,认罪认罚量刑从宽的“最高限度”应满足“最早”认罪认罚(表1)与“全面”认罪认罚(表2)两项条件,因此,通过中国裁判文书网,限定时间为“2016年11月17日—2019年5月17日”,限定案由为“故意伤害”、理由为“自首”,并以“认罪” “认罚”为关键词进行全文检索,截至2019年5月19日共获取裁判文书2722份;经过人工逐个甄选,最终获取符合条件的裁判文书共计522份,其中轻罪(管制、拘役、三年以下有期徒刑)案件451份,中罪(三年至十年有期徒刑)案件62份,重罪(十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑)案件9份。

表1“最早”认罪认罚检索释义

表2“全面”认罪认罚检索释义

对于选定实证对象的分析,文章将着重从三个方面展开论述:首先,归纳认罪认罚案件中量刑从宽的最高限度样态,即总结522份故意伤害案件判决书中认罪认罚量刑从宽的情节、幅度以及效力特征;其次,对认罪认罚案件的量刑从宽实践进行反思,分析量刑从宽最高限度样态可能导致的实践难题;最后,阐释其背后的理论根据,并从平衡理论冲突的视角出发,提出合理建构认罪认罚量刑从宽最高限度的基本思路。

二、“限缩式从宽”的实践样态及逻辑悖论

(一)“限缩式从宽”的实践样态

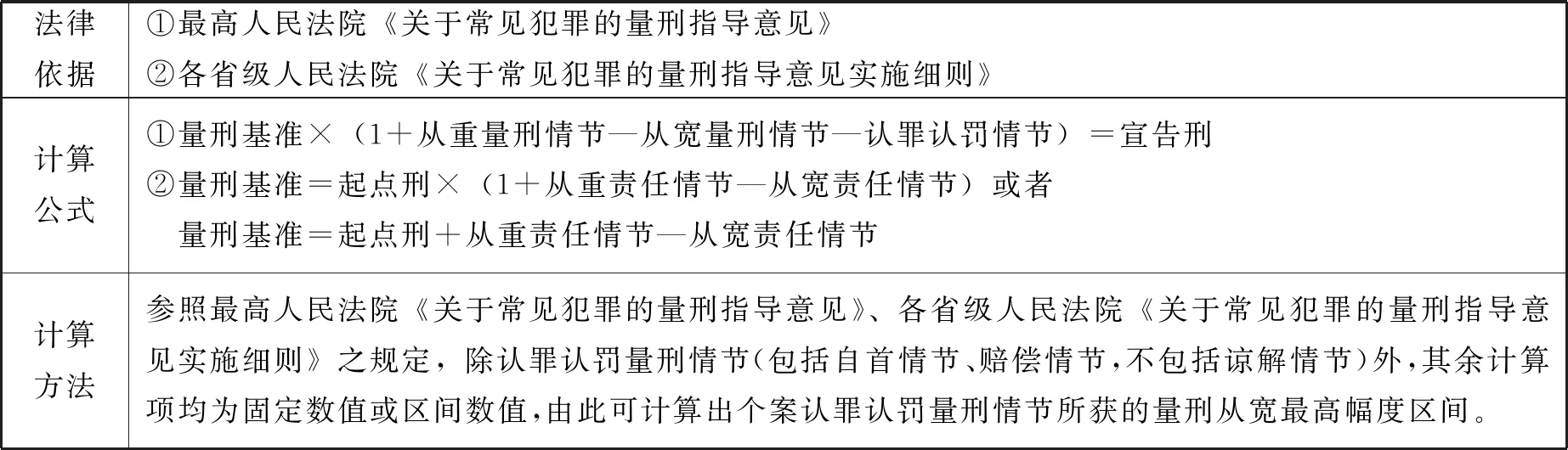

在522份故意伤害案件的裁判文书中,有336份裁判文书对认罪认罚量刑从宽“最高限度”的适用呈现限缩之态,占据522份故意伤害案件总数的64%。总体来看,这类案件在轻罪、中罪、重罪各量刑阶段认罪认罚量刑从宽的“最高幅度”(表3)(5)举例说明,某案被告人持管制刀具故意伤害他人身体,致一人重伤二级、一人轻微伤,案发后被告人自首,且积极赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解,最终被判处有期徒刑三年六个月。根据该省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》之规定,①“故意伤害致一人重伤的,可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点”,故本案起点刑为有期徒刑3—4年;②“在量刑起点的基础上,可以根据伤害后果、伤残等级、手段残忍程度等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑:(1)每增加一人轻微伤的,增加二个月以下刑期”,故本案基准刑为3年—4年2个月;③“有下列情节之一的,增加基准刑的20%以下:(1)持枪支、管制刀具等凶器伤害他人的”,故此从重量刑情节的调整幅度约为0%—20%;④“对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的,……减少基准刑的40%以下;积极赔偿但没有取得谅解的,减少基准刑的30%以下”,故谅解这一从宽量刑情节调整幅度约为10%。综上,将认罪认罚量刑从宽最高幅度设置为X,并连同其余计算项带入公式,即3年×(1+0%-X1-10%)=3年6月;4年2月×(1+20%-X2-10%)=3年6月,得出计算结果为X1=0%、X2=26%,故本案认罪认罚量刑从宽的最高幅度约为0%—26%。依次为50%、40%、30%以下。具体而言,此类案件具备简化量刑从宽情节、压缩量刑从宽幅度与限制量刑从宽效力的基本特征。

表3522份故意伤害案件裁判文书中认罪认罚量刑从宽最高幅度的计算方法

第一,限缩式从宽倾向于简化认罪认罚案件中的量刑从宽情节。通过分析发现,基于336份裁判文书的司法实践对认罪认罚量刑情节的适用包含两种形式:一是将认罪认罚量刑情节消解于刑事法律既有的量刑制度中。部分限缩式从宽倾向于视“认罪”情节为“自首”情节的特殊形式,视“认罚”情节为“赔偿”情节的组成部分。例如,“肖炎春故意伤害案”判决书中的“理由”部分写道:“案发后被告人肖炎春拨打电话报警并在现场等候公安机关处理,归案后如实供述犯罪事实认罪认罚,系自首,可以从轻处罚。”(6)参见湖北省武汉市蔡甸区人民法院(2018)鄂0114刑初字第279号刑事判决书。二是将认罪认罚量刑情节作为补充情节予以调整适用。部分限缩式从宽仅围绕“自首”“赔偿”等情节确定量刑从宽的幅度,当且仅当“自首”“赔偿”所确定的从宽结果与罪刑相适应原则相背离时,才将认罪认罚作为补充情节予以调整适用。例如,部分限缩式从宽在量刑说理部分多作如下表达:被告人系自首,案发后积极赔偿被害人的经济损失,并取得了被害人的谅解,依法予以从轻处罚。被告人认罪认罚,酌情予以从宽处理。(7)参见河南省鹤壁市淇滨区人民法院(2019)豫0611刑初字第150号刑事判决书;北京市第一中级人民法院(2017)京01刑初字第119号刑事判决书;辽宁省法库县人民法院(2018)辽0124刑初字第161号刑事判决书;等等。

第二,限缩式从宽注重压缩认罪认罚案件中的量刑从宽幅度。在各量刑阶段认罪认罚量刑从宽“最高幅度”之下,限缩式从宽在从宽幅度的裁量方面呈现出三方面特征:一方面,罪行恶劣程度决定认罪认罚量刑从宽幅度,即罪行越恶劣则认罪认罚量刑从宽幅度越小,罪行越轻微则认罪认罚量刑从宽幅度越大。在限缩式从宽中,对于认罪认罚者,使用凶器往往比不使用凶器量刑从宽幅度小、打击要害部位往往比打击非要害部位量刑从宽幅度小,由此导致罪行恶劣的认罪认罚案件量刑从宽幅度小上加小。例如,在江苏省辖内审理的两起情节相似的案件中,一案被追诉人因用“双脚”踢打被害人“腹部”致其重伤二级,获得了23%—33%的认罪认罚量刑从宽幅度;但另一案被追诉人则因使用“镰刀”砍击被害人“胸部”致其重伤二级,仅获得了12%—24%的认罪认罚量刑优惠幅度。(8)参见江苏省昆山市中级人民法院(2018)苏0583刑初字第2296号刑事判决书;江苏省灌南县人民法院(2016)苏0724刑初字第461号刑事判决书。另一方面,被害人的赔偿诉求对认罪认罚量刑从宽幅度的影响较小。譬如,在两起案件中,虽然被追诉人积极赔偿被害人的全部损失,但法官对此并未予以重视,仍将认罪认罚量刑从宽的幅度限制在20%以下。(9)参见河南省临颍县人民法院(2019)豫1122刑初字第53号刑事判决书;天津市武清区人民法院(2018)津0114刑初字第513号刑事判决书。再一方面,多项趋轻量刑情节同向相加时,应限制认罪认罚量刑从宽的最高幅度,也即,除了存在“减轻型”量刑情节外,自首、赔偿等“从轻型”量刑情节同向从宽后所确定的宣告刑,不得低于基准刑所在量刑区间的法定最低刑。(10)参见江苏省南京市高淳区人民法院(2018)苏0118刑初字第426号刑事判决书;北京市第三中级人民法院(2018)京03刑初字第113号刑事判决书;等等。若用公式表达,即:

自首[从轻]+积极赔偿[从轻]→从轻处罚

第三,限缩式从宽主张限制认罪认罚案件中的量刑从宽效力。认罪认罚案件量刑从宽效力问题所聚焦的是,对于犯罪性质恶劣的刑事案件,是否应建立“认罪认罚”情节与“从宽处理”结果之间的直接性、强制性因果关系。对此,基于336份裁判文书的司法实践呈现出两种样态:第一种,对于性质恶劣的刑事案件,明确表示即使被追诉人最早、充分认罪认罚,亦不得从宽处罚。实践中,多数检察官、法官认为犯罪性质恶劣即表明被追诉人具备极大的人身危险性,且此人身危险性的大小不会因被追诉人案发后积极认罪认罚而有所降低,故应慎用从宽处罚的规定。第二种,对于性质恶劣的刑事案件,虽未明确表示认罪认罚不得从宽,但却通过严格限制(直至排除)认罪认罚量刑情节的适用来降低量刑从宽的可能。例如,部分判决蕴含着如下逻辑:被追诉人所犯之罪性质恶劣、社会危害性大,虽然其案发后主动投案、积极赔偿,但这并不足以减轻被追诉人罪行的严重程度,故不应将此行为作为本案的从宽量刑情节予以裁量适用。

(二)“限缩式从宽”的逻辑悖论

从量刑建议制度的实施现状来看,限缩式从宽有关认罪认罚量刑从宽最高限度的适用存在诸多缺陷:

首先,限缩式从宽简化认罪认罚案件量刑从宽情节的做法,削弱了认罪认罚量刑情节适用的法律效果。无论是将认罪认罚消解于既有的量刑制度中,还是将认罪认罚作为补充情节予以适用,其实质均在于视认罪认罚为非独立的量刑情节。然而,一方面,视认罪认罚为非独立的量刑情节易造成对新《刑事诉讼法》立法意图的违背。2018年《刑事诉讼法》用大量篇幅规定了认罪认罚案件的实施原则,此中蕴含了将认罪认罚从宽作为一项独立的、全新的宽缓制度的立法倾向。显然,限缩式从宽对认罪认罚量刑情节非独立化的解读有违新《刑事诉讼法》的立法原意。另一方面,视认罪认罚为非独立的量刑情节易导致对量刑情节元素评价的缺失。在客观层面上,“认罪”包括“承认主要事实”和“认可犯罪性质”双层含义。故此,若将“认罪”直接纳入“自首”情节中,会造成法律层面“认罪”情节的缺乏。与之相应,“认罚”涵括“接受刑罚处罚”与“积极赔偿损失”两层含义。因而,若将“认罚”直接等同于“赔偿”情节,会导致刑事处罚层面“认罚”情节的缺位。总而言之,限缩式从宽对新《刑事诉讼法》立法原意的违背及对认罪认罚情节元素的遗漏,使得认罪认罚量刑情节的适用效果大打折扣。

其次,限缩式从宽压缩认罪认罚案件量刑从宽幅度的主张,有损认罪认罚案件量刑建议激励机制的构建。在各量刑阶段,认罪认罚从宽幅度的压缩样态可能招致如下实践难题:其一,过度重视犯罪事实对认罪认罚量刑从宽幅度的干预,易弱化认罪认罚量刑情节对量刑基准的影响。限缩式从宽的逻辑思路为,“各种量刑情节对基准刑的影响力大小及调节基准刑的比例应围绕着具体案件的犯罪事实来分析判断”。(11)戴长林、陈学勇:《量刑规范化改革与实践》,载《法律适用》2011年第9期。然而,在犯罪事实已经被评价为责任情节的前提下,恣意加大责任情节对量刑情节调整基准刑的影响,在实践中会使裁量者对犯罪事实责任情节的重复利用与对认罪认罚量刑情节的规避适用。其二,严格限制多项宽缓量刑情节量刑从宽的最高幅度,易导致相对轻微刑事案件(12)相对轻微刑事案件,是指在轻罪、中罪、重罪三个量刑阶段,基准刑分别接近管制三个月、三年有期徒刑、十年有期徒刑的刑事案件。认罪认罚量刑从宽幅度的过度狭小。诸多案例表明,对于基准刑接近法定最低刑的相对轻微刑事案件而言,倘若仅给予内含多个“从轻型”情节的认罪认罚量刑情节以“从轻处罚”的量刑结果,会直接导致认罪认罚实际量刑从宽幅度的过度狭窄化(接近于“零”)。实践中,无论是肆意弱化认罪认罚量刑情节对基准刑的影响,还是过度缩小相对轻微刑事案件认罪认罚量刑从宽的可能幅度,均不利于吸引更多的被追诉人尽早、全面地认罪认罚,最终阻碍认罪认罚案件量刑建议激励机制的构建。

最后,限缩式从宽限制认罪认罚案件量刑从宽效力的实践,有碍检察机关司法公信力的长效提升。2015年3月,习近平总书记在中共中央政治局第二十一次集体学习会议上提出,司法体制改革要坚持以提高司法公信力为根本尺度。(13)习近平:《以提高司法公信力为根本尺度坚定不移深化司法体制改革》,载《人民日报》2015年3月26日第1版。具体到认罪认罚从宽改革中,最为重要的便是通过规则的刚性建构提升公众对于控辩协商制度的信任。(14)刘方权:《认罪认罚从宽制度的建设路径——基于刑事速裁程序试点经验的研究》,载《中国刑事法杂志》2017年第3期。显然,限缩式从宽限制认罪认罚案件量刑从宽刚性的做法,不利于增强诉讼参与人对于认罪认罚从宽制度的信任感,有损检察机关司法公信力的实质建构。进一步而言,检察机关司法公信力的缺失会加剧下列问题的产生:从事前的角度看,限制认罪认罚量刑从宽适用刚性,削弱了“从宽处理”量刑结果的可预测性,不利于激励被追诉人对认罪认罚简化程序的选择适用;从事后的角度看,赋予检察机关变更控辩双方已然达成的认罪认罚从宽协议的权力,易导致被追诉人因不满量刑结果而上诉,造成司法资源被大量消耗。

实质上,限缩式从宽削弱认罪认罚量刑情节适用效果、损伤认罪认罚案件量刑建议激励功效、阻碍检察机关司法公信力长效提升等浅层问题的背后,所共同引发的是,认罪认罚案件量刑建议制度适用乏力这一深层实践难题。

三、“扩张式从宽”的实践呈现及运作难题

(一)“扩张式从宽”的实践呈现

在522份故意伤害案件的裁判文书中,有179份裁判文书对认罪认罚量刑从宽“最高限度”的理解显现扩张之势,占522份故意伤害案件总数的34%,这类案件在轻罪、中罪、重罪各量刑阶段认罪认罚量刑从宽的“最高幅度”分别为50%、40%、30%以上。具体而言,此类案件具有扩充量刑从宽情节、提升量刑从宽幅度与强化量刑从宽效力的实质特点:

第一,扩张式从宽提倡扩充认罪认罚案件中的量刑从宽情节。经梳理发现,基于179份裁判文书对认罪认罚量刑情节的适用呈现出两种形态:一是将认罪认罚量刑情节与自首、赔偿等量刑情节并列适用。在扩张式从宽中,认罪认罚一般被视为有别于自首、赔偿等独立的量刑情节。裁量者在对上述量刑情节进行适用时,往往首先确定各个量刑情节对基准刑的调节比例,然后采用同向简单相加的方法确定全部量刑情节对基准刑的最终调节比例。例如,扩张式从宽在量刑说理部分常作如下表述:被告人系自首,案发后积极赔偿被害人损失,依法予以从(减)轻处罚;被告人自侦查阶段起认罪认罚,依法予以从宽处罚。综上,依法对被告人从(减)轻处罚。(15)参见云南省砚山县人民法院(2019)云2622刑初字第90号刑事判决书;浙江省杭州市余杭区人民法院(2017)浙0110刑初字第456号刑事判决书;北京市第三中级人民法院(2018)京03刑初字第70号刑事判决书;等等。二是将被追诉人的“认简”行为作为“认罚”量刑情节的构成要素予以重点考虑。所谓“认简”,是指被追诉人选择或者同意适用刑事简易程序、刑事速裁程序等。实践中,对于拒绝“认简”的被追诉人,裁量者多以“认罚”条件缺失为由排除认罪认罚从宽制度的适用;对于选择“认简”的被追诉人,裁量者则通过额外的量刑减让弥补其程序性利益损失。

第二,扩张式从宽强调提升认罪认罚案件中的量刑从宽幅度。在各量刑阶段认罪认罚量刑从宽“最高幅度”之下,扩张式从宽在从宽幅度的裁量方面又显现出三方面特点:一方面,重视被害人赔偿诉求对于认罪认罚量刑从宽幅度的影响。部分扩张式从宽直接将被追诉人的赔偿行为视为减少社会危害性的行为。例如,在“郭明兴、陈达伦故意伤害案”中,检察机关建议对两被告在有期徒刑三年至四年区间内判处刑罚,但法院则认为,两被告案发后积极赔偿被害人全部损失的行为“相应减轻其社会危害性”,由此最终判处两被告有期徒刑二年。(16)参见云南省昆明市盘龙区人民法院(2018)云0103刑初字第985号刑事判决书。除此之外,多数扩张式从宽主张将被追诉人的赔偿行为作为“认罚”情节的必要元素予以考虑。对于积极赔偿全部损失的被追诉人,扩张式从宽往往给予其尽可能大的量刑从宽幅度;而对于赔偿不到位或未予赔偿的被追诉人,扩张式从宽则倾向于排除认罪认罚从宽制度的适用甚至对被追诉人从重处罚。(17)参见辽宁省大连市中级人民法院(2017)辽02刑初字第110号刑事判决书;广东省广州市花都区人民法院(2018)粤0114刑初字第1077号刑事判决书;等等。另一方面,注重证据线索对于认罪认罚量刑从宽幅度的影响。通常讲,在基于扩张式从宽而形成的司法实践中,对于长期无法侦破的刑事案件,被追诉人归案后认罪认罚所获得的量刑从宽幅度相较于普通案件更大。(18)参见广东省深圳市龙岗区人民法院(2018)粤0307刑初字第3356号刑事判决书;湖北省广水市中级人民法院(2018)鄂1381刑初字第161号刑事判决书;等等。再一方面,多项趋轻量刑情节同向相加时,扩张式从宽认为不应限制认罪认罚量刑从宽的最高幅度。这意味着,在无“减轻型”量刑情节的情况下,多项趋轻情节量刑从宽幅度的总和即为最终的量刑从宽比例,裁量者无须考虑经此量刑从宽比例调整后的宣告刑,是否会逾越基准刑所在量刑区间法定最低刑的下限。(19)参见安徽省安庆市迎江区人民法院(2019)皖0802刑初字第2号刑事判决书;天津市北辰区人民法院(2018)津0113刑初字第118号刑事判决书;等等。若用公示表达,即:

自首[从轻]+积极赔偿[从轻]→从轻处罚

第三,扩张式从宽侧重强化认罪认罚案件中的量刑从宽效力。实践中,部分检察官、律师主张无论何种性质的刑事案件,只要被追诉人最早、充分认罪认罚,即应对其从宽处罚。在179份扩张式从宽的判决书中,这一观点得到了印证。例如,在“殷春华、殷水生故意伤害案”中,被追诉人持刀故意伤害与其素不相识的被害人,致其双臂被砍断,构成重伤二级、伤残六级,这属于以特别残忍手段致人严重残疾的情形。但由于被追诉人案发后自首、积极赔偿,最终获得了30%—47%的认罪认罚量刑从宽幅度。(20)参见湖北省广水市中级人民法院(2018)鄂1381刑初字第161号刑事判决书。又如,在“夏学强故意伤害案”中,被追诉人持刀向被害人胸腹部猛刺四刀,致其腹主静脉破裂致急性大失血死亡。事发后,被追诉人投案自首、认罪认罚,最终获得了31%—43%的认罪认罚量刑优惠幅度。(21)参见贵州省普定县人民法院(2018)黔0422刑初字第82号刑事判决书。据此,对于扩张式从宽而言,即使被追诉人所犯之罪情节极其严重、性质极端恶劣,也不影响被追诉人认罪认罚行为之量刑从宽作用的发挥。

(二)“扩张式从宽”的运作难题

在量刑建议制度运作过程中,扩张式从宽对认罪认罚量刑从宽最高限度的理解面临着一系列的实践运作难题:

首先,扩张式从宽扩充认罪认罚案件量刑从宽情节的举措,有违认罪认罚个案量刑建议的形式公正。美国学者罗尔斯将法律及社会结构等领域的“形式正义”界定为“类似情况得到类似处理,有关的同异都由既定规范来鉴别。”(22)约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏等译,中国社会科学出版社1988年版,第54页。由此推知,量刑建议中的“形式正义”,应满足量刑建议标准的一致性,即相同的量刑情节相同处理、不同的量刑情节不同处理,而此目标的达成有赖于对量刑情节之“相同”与“不同”这一前提问题的解读。反观扩张式从宽的实践,第一,将自首、赔偿与认罪认罚并列适用,易造成对“重叠”量刑情节的重复评价。禁止双重评价原则是刑事司法裁量的重要原则,其包含“禁止将犯罪构成要件作为量刑情节重复评价”与“禁止对趋轻处罚情节双重评价”两层含义。(23)熊秋红:《中国量刑改革:理论、规范与经验》,载《法学家》2011年第5期。由于自首与认罪均包含“如实供述主要犯罪事实”这一含义,而赔偿与认罚均包括“积极赔偿损失”这一内涵,因此,强行将前述量刑情节之“相同”解读为“不同”,并予以并列适用的做法,实质上是对同一趋轻情节在量刑上的两次适用,这显然违反了禁止双重评价原则。第二,将“认简”作为“认罚”的组成部分,易造成对“不同”量刑情节的不当统一。被追诉人所认之“罚”应被限定为带有“惩罚性意义”的刑事或民事处罚,被追诉人所认之“简”应理解为包含“中立性意义”的简易或速裁程序,二者非属同一范畴。因此,将上述量刑情节之“不同”理解为“相同”,虽然一定程度上提升了诉讼效率,但却是以形式正义的牺牲为代价的。

其次,扩张式从宽提升认罪认罚案件量刑从宽幅度的主张,有损认罪认罚个案量刑建议的实质公正。在刑罚裁量视域下,罪刑相适应原则是量刑建议实质公正最为重要的评判标准。(24)张天虹:《量刑公正及判断标准》,载《法学杂志》2011年第2期。反观扩张式从宽的实践,存在如下难题亟待解决:第一,过度重视民事赔偿对量刑从宽的影响严重减损量刑建议的公正性。扩张式从宽将被追诉人积极赔偿的行为视为减少社会危害性的行为,实质上是将“赔偿”这一量刑情节转化为责任情节,用以调整量刑起点、确定量刑基准。混淆责任情节与预防情节,可能会导致无法作出正确的均衡性量刑建议。不仅如此,扩张式从宽对积极赔偿的认罪认罚者给予较大幅度的量刑优惠,易增加量刑建议制度异化为“以钱买命”“以钱赎刑”的风险;而扩张式从宽对赔偿乏力的被追诉人施以从重处罚的刑罚处断,易导致被追诉人物化为社会关系修复的“手段”。此类举措均与罪刑相适应原则相悖,有违量刑建议公正。第二,过度强调证据价值对量刑从宽的作用极易消减量刑建议依据的正当性。对逃亡者施以较大幅度的量刑从宽,无疑是出于刑事案件失察已久、证据链条亟待修复的考量,但是,将证据价值凌驾于合理刑罚所蕴含的预防价值之上,因偏离刑罚正当化依据而易导致量刑建议公正的缺失。第三,不限制认罪认罚量刑从宽的最高幅度易阻碍个案罪刑均衡目标的实现。扩张式从宽将认罪认罚量刑从宽的幅度规定为多项趋轻情节量刑从宽幅度的总和。而最高法《关于常见犯罪的量刑指导意见》分别赋予自首、赔偿量刑情节以40%、30%的最高从宽比例,故前述情节同向相加后的量刑从宽幅度总和大于70%,即“自首+赔偿+认罪认罚>70%”。实践中,认罪认罚量刑从宽总和幅度超越100%的情形更多。显然,对于相对严重的刑事案件(25)相对严重刑事案件,是指在轻罪、中罪、重罪三个量刑阶段,基准刑分别接近三年有期徒刑、十年有期徒刑及无期徒刑、死刑的刑事案件。而言,这一认罪认罚量刑从宽幅度突破了责任刑的基本底线,不利于认罪认罚个案的公正裁量。

最后,扩张式从宽强化认罪认罚案件量刑从宽效力的立场,与认罪认罚个案量刑建议结果的可接受性相背离。结合179份刑事判决书认罪认罚量刑从宽幅度较大的现状,若对全部认罪认罚案件的被追诉人进行“必然从宽”处理,可能产生两方面隐患:一方面,对于某些罪行极重的案件,如果只因被追诉人主动认罪认罚,便给予其较大幅度的量刑减免,会伤害被害人一方对于犯罪处刑的情感期待,还可能导致犯罪人逃避法律的公正惩处;另一方面,确立“必然从宽”这一认罪认罚效力规则,实质上为某些犯罪人设置了一道事后“保护伞”,“求乐避苦原则是人性的根本,任何人都难以逃脱求乐避苦的法则。”(26)马克昌:《近代西方刑法学说史略》,中国检察出版社1996年版,第59—60页。当犯罪人意识到经由认罪认罚这一必然从宽情节调整后的刑罚结果小于其实施犯罪行为所得的可见利益时,其便极易将认罪认罚当作一种规避处罚的手段,而对此类虚假认罪认罚的被追诉人施以确定无疑的大幅度量刑从宽,逾越了社会公众对刑罚从宽裁量的可接受范围,由此,量刑建议公正便成为一种奢望。

实质上,扩张式从宽违背量刑建议形式公正、损及量刑建议实质公正、减损量刑建议结果可接受性等表层问题的背后,所共同导致的是认罪认罚个案量刑建议不公这一深层实践困境,并将最终引发认罪认罚案件间量刑建议失衡的局面。

四、量刑建议从宽“最高限度”的平衡路径

(一)从宽“最高限度”的基本立场

从本质上看,限缩式从宽与扩张式从宽之间存在着立场上的对立,这是“报应主义”与“功利主义”价值理念分别作用的结果。报应主义是当代刑法公认的一项基本量刑原则,就其基本意涵而言:一是以罪责确证刑罚的正当性;二是以罪责为刑罚适用设置不可逾越的底线。(27)王瑞君:《责任主义主导量刑情节适用之提倡——兼与〈人民法院量刑指导意见(试行)〉比较》,载《政法论丛》2013年第6期。与之相对,功利主义的基本逻辑为“相较于国家整体利益,法律所保护的个体权利具有相对性、有限性的特征。”(28)刘茵琪:《认罪认罚从宽制度如何刑事政策化——基于宽严相济刑事政策之“宽缓”面向的考察与反思》,载《内蒙古社会科学(汉文版)》2019年第2期。具体到刑罚裁量领域,功利主义内含刑事预防与程序效益两方面内容。

受报应主义理念的影响,限缩式从宽蕴含了“积极干预”与“消极干预”两种样态。无论是积极干预还是消极抵抗,均指向责任刑对预防刑的影响情况。一方面,限缩式从宽在“以罪责确证刑罚的正当性”理论的作用下,提倡责任刑对预防刑的积极干预,即主张以罪行轻重为标准的责任刑大小决定以认罪认罚为内核的预防刑大小。例如,用罪行严重程度圈定认罪认罚量刑从宽幅度,且以性质恶劣为由限制认罪认罚量刑从宽刚性等,均是对积极预防理念的有力回应。另一方面,限缩式从宽在“以罪责为刑罚适用设置不可逾越的底线”立场的影响下,主张责任刑对预防刑的消极抵抗,即预防刑对基准刑的调节应坚守责任刑的底线。譬如,消解认罪认罚预防情节、弱化赔偿情节对量刑从宽的影响、限制认罪认罚量刑从宽最高幅度等,均是消极抵抗理念的具体体现。

受功利主义理念的影响,扩张式从宽包含了“预防本位”与“效率本位”两层意涵。一方面,在预防主义的影响下,扩张式从宽秉持预防本位的基本立场,且呈现出两种面相:一是将预防刑因素当作责任刑因素予以考虑。例如,视积极赔偿的行为为减少社会危害性的行为,实际上增加了预防情节在刑罚裁量中的权重,凸显了预防本位的立场。二是提升预防情节对量刑从宽的影响。例如,重复评价认罪认罚预防情节、过度重视赔偿对量刑从宽的影响、不限制认罪认罚量刑从宽最高幅度等,均显现出抬高预防情节地位的功利主义倾向。另一方面,在程序效益的影响下,扩张式从宽包含效率本位的理论倾向。例如,将被追诉人的“认简”行为纳入“认罚”情节的基本范畴、将证据价值作为量刑从宽幅度的重要参照、强化认罪认罚从宽刚性等实践,均是以提升认罪认罚案件的诉讼效率为根本出发点。

显然,限缩式从宽与扩张式从宽是在彻底割裂报应主义与功利主义的前提下,基于各自立场对认罪认罚量刑从宽的最高限度进行解读。对此,应尝试协调不同的价值理念,探索认罪认罚案件量刑建议从宽的平衡路径。总体而言,认罪认罚案件量刑建议从宽的平衡路径应严格区分责任刑与预防刑,坚持责任刑不得过度干预预防刑、预防刑不得超越责任刑底线的基本思路,以此为基础去审慎地看待诉讼效率对量刑从宽的影响。

(二)从宽“最高限度”的路径选择

在协调不同价值理念的基础上,认罪认罚案件量刑建议从宽“最高限度”的平衡路径应具备量刑从宽情节交叉化、量刑从宽幅度常态化、量刑从宽效力半刚性等实质内涵。

1.量刑从宽情节:平衡路径的基础

在对认罪认罚量刑情节的实质内涵进行确证的过程中,最重要的一环在于是否应将“认简”纳入认罪认罚量刑情节的范畴中。对此,可做如下解读:第一,“认简”并非“认罚”的必要构成要素。就文义来说,“认罚”的唯一含义是接受各种处罚,“认简”的实质内涵为认可简化程序,“认简”并非“认罚”的应有之义,二者间不存在实质交集。因此,只有将“认简”剔除于“认罚”的范畴,才能保障认罪认罚案件量刑建议的形式正义。“两高三部”《指导意见》第7条正是采用了这一观点。第二,应给予“认简”有限的量刑优惠。对于被追诉人而言,“认简”因减损其正当诉讼权利而属于程序性负担的范畴。根据“权利义务一致原则,犯罪嫌疑人、被告人也应获得一定的程序性利益”(29)谭世贵:《实体法与程序法双重视角下的认罪认罚从宽制度研究》,载《法学杂志》2016年第8期。,故此,对于《指导意见》第7条,可以补充规定,国家应通过额外的实体性从宽补偿被追诉人的程序性利益损失,以提升认罪认罚案件的诉讼效率。但需要说明的是,此程序性收益应被控制在有限的范围内,以免造成对认罪认罚案件责任刑底线的过度冲击。

在对认罪认罚量刑情节的合理外延进行界定的过程中,最为核心的任务在于从内外两方面厘清认罪认罚量刑情节的基本定位。虽然《指导意见》第9条对该问题有所涉及,但其并未明确界定认罪认罚的基本属性,也未系统阐释认罪认罚与既有情节间的关系。对此,其一,应将认罪认罚情节视为区别于既有趋轻情节的独立的量刑情节。新《刑事诉讼法》用大量的篇幅解析认罪认罚从宽制度,这并非对既有实体或程序制度的重述,而是深化繁简分流改革的一项全新尝试。因此,将认罪认罚定位为独立的量刑情节,既与立法者意图相符,又有助于正视刑事预防的积极功效。其二,应明确认罪认罚情节与既有趋轻情节之间的交叉关系。在认罪认罚量刑从宽“最高限度”这一语境下,“认罪”与“自首”于事实层面存在着含义上的交叠,“认罚”与“赔偿”在民事方面具备着内容上的交叉。因此,在具体适用中,应避免对前述趋轻情节进行简单相加,而应在单独评价自首、赔偿等共有量刑情节的基础上,对认罪认罚量刑情节的特有部分施以独立的量刑从宽,从而保障预防刑对责任刑正义底线的坚守。

2.量刑从宽幅度:平衡路径的核心

合理界定认罪认罚案件量刑从宽幅度的途径之一为淡化罪行轻重程度对认罪认罚量刑从宽幅度的影响。也就是说,检察机关在制作量刑建议时,应严格区分“罪行轻重程度”与“量刑从宽幅度”两个方面:对于罪行的轻重程度,只能依据犯罪事实等影响责任刑的情节进行判断;而对于量刑从宽的幅度,则只能根据认罪认罚等影响预防刑的情节加以甄别。因此,不能将罪行轻重程度作为认罪认罚量刑从宽幅度的判定标准,也不能因为被追诉人罪行严重而直接推定对其进行特殊预防的必要性大、认罪认罚量刑从宽的幅度小,而只能依据认罪认罚的阶段、程度等来判断被追诉人所可能获得的量刑从宽幅度,以避免责任刑对预防刑的过度干预,强化认罪认罚预防情节的实施功效。

合理界定认罪认罚案件量刑从宽幅度的途径之二为限制功利主义对认罪认罚案件刑罚裁量的影响。具体而言,一方面,应弱化赔偿情节对认罪认罚案件刑罚裁量的影响。首先应明确被追诉人的赔偿行为系预防情节,而非责任情节,以免增加赔偿因素在责任刑确定中的权重。其次应对被追诉人赔偿此酌定情节可获的量刑从宽幅度进行限制,以免诱发权钱交易的制度风险从而突破刑罚裁量的公正底线。最后应综合考察被追诉人的赔偿能力与赔偿意愿,对于未赔偿到位但已尽力赔偿的被追诉人,仍应对其施以适当的量刑从宽;对于有能力赔偿但拒绝赔偿的被追诉人,不可对其处以较重的刑事处罚,以防功利性考量对责任刑上限的逾越。另一方面,应避免证据价值对认罪认罚案件刑罚裁量的侵扰。针对疑难复杂案件,检察机关可适当加大认罪认罚量刑从宽的幅度,以吸引更多的被追诉人尽早、全面地认罪认罚。然而,因证据价值非属刑罚裁量根据的基本范畴,且效率化亦非“认罪认罚从宽”的应有之义,(30)左卫民:《认罪认罚何以从宽:误区与正解——反思效率优先的改革主张》,载《法学研究》2017年第3期。故应将前述量刑从宽幅度加大部分控制在合理的范围内,防止效率价值对认罪认罚案件刑罚裁量公正底线的突破。

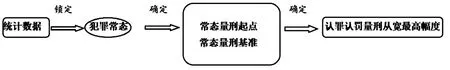

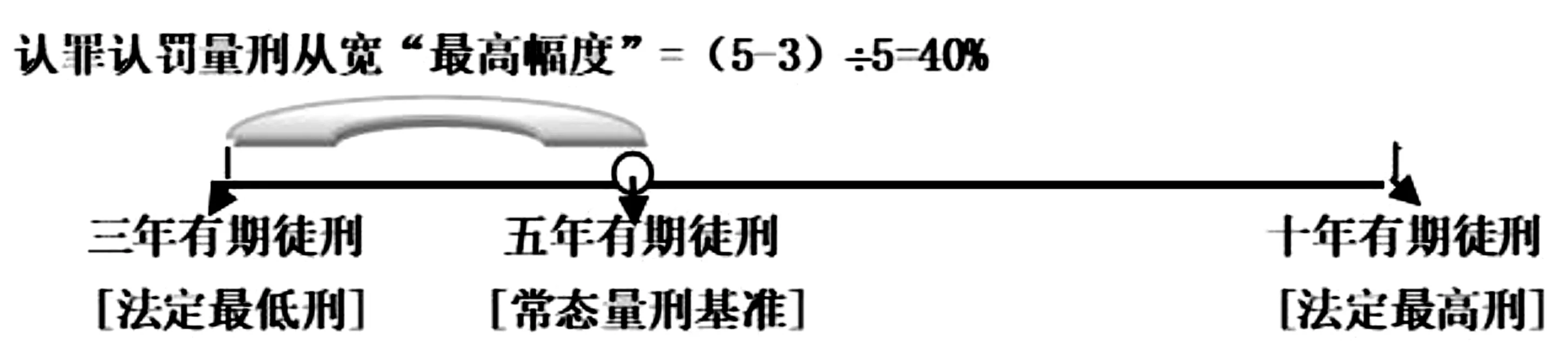

合理界定认罪认罚案件量刑从宽幅度的途径之三为引入犯罪常态概念确定认罪认罚量刑从宽的最高幅度。认罪认罚案件量刑建议中从宽“最高限度”蕴含的核心问题是如何确定认罪认罚预防情节对责任刑调节的“最高幅度”,即认罪认罚预防情节在对量刑基准进行调整时,是否可以逾越量刑基准所在量刑区间的法定最低刑这一底线。对此,可借助犯罪常态理论的基本思路。具体而言(见图1):第一步,根据统计资料锁定每项罪名的犯罪常态。所谓犯罪常态,是指“某种犯罪最通常的情形或者绝大多数的情形”,“由于任何一种犯罪都必然存在最通常的情形或者绝大多数的情形,所以任何一种犯罪都有其常态。”(31)张明楷:《犯罪常态与量刑起点》,载《法学评论》2015年第2期。第二步,按照犯罪常态确定常态量刑起点,继而追索实践中的常态量刑基准。第三步,确定认罪认罚量刑从宽的最高幅度。一旦具体罪名的常态量刑基准确定后,认罪认罚预防情节对责任刑调节的最高幅度也随之确定,用公式表达为:认罪认罚量刑从宽的最高幅度=(常态量刑基准-量刑基准所在量刑区间的法定最低刑)÷常态量刑基准。举例说明(见图2),假设统计发现:(1)在中罪量刑阶段的全部故意伤害案件中,“故意伤害一人致其重伤二级”的情形占据80%,则“故意伤害一人致其重伤二级”即为中罪量刑阶段故意伤害罪的犯罪常态;(2)前述犯罪常态所对应的量刑基准多为“五年有期徒刑”,则“五年有期徒刑”即为常态量刑基准。由此,将五年有期徒刑(常态量刑基准)、三年有期徒刑(量刑基准所在量刑区间的法定最低刑)两项数据代入公式后,即可得出中罪量刑阶段认罪认罚量刑从宽的最高幅度为40%这一结论。借助犯罪常态的基本思路确定认罪认罚量刑从宽的最高幅度,一方面有助于确保认罪认罚预防情节对绝大多数刑事案件(包括较犯罪常态案件更重的案件)责任刑正义底线的坚守;另一方面也为少数轻微刑事案件(较犯罪常态案件更轻的案件)预防刑突破责任刑下限预留了适度的空间,以便在刑罚公正允许的范围内充分发挥认罪认罚预防情节刑罚个别化的功效。

图1认罪认罚量刑从宽“最高幅度”确定步骤

图2认罪认罚量刑从宽“最高幅度”案例演示

3.量刑从宽效力:平衡路径的支撑

认罪认罚案件量刑从宽效力问题主要关注是否应给予重罪案件中的认罪认罚者以确定无疑的量刑优惠。对此,结合《指导意见》第8条的规定,可做如下界定:一方面,应明确无论何种性质的刑事案件,只要被追诉人最早、充分地认罪认罚,即应在形式上给予其相应的量刑从宽。因为,积极认罪认罚情节本身即表明被追诉人的人身危险性有所降低,国家对其进行特殊预防的必要性随之减少,故此时的量刑从宽于理有据。不仅如此,唯有增强所有认罪认罚案件量刑从宽的适用刚性,才能激励更多的重罪实施者积极选择认罪认罚简化程序,以提升案件诉讼效率、彰显刑事司法公信。另一方面,对于“特别严重”“特别残忍”和“特别恶劣”的刑事案件,应通过限制认罪认罚量刑从宽幅度的方式,达致对涉案被追诉人实质不予量刑从宽的处罚效果,以维护国民对于刑罚裁量的情感期待,坚守认罪认罚案件量刑建议公正的底线。实际上,在司法实践中,对于某些重罪案件中的极端严重案件,即使检察机关适用了从轻、减轻量刑情节并降低了相应的刑罚量,其减少的刑罚量对宣告刑刑罚量的确定并不产生任何实质影响。(32)例如,当被追诉人相继实施了多起均应被判处死刑立即执行的极重案件,即使该案被追诉人事后积极认罪认罚,也会因认罪认罚量刑情节对死刑量刑结果的作用力过小,而无法显现出该从宽量刑情节的适用效果。参见董桂武:《论刑罚目的对量刑情节适用的影响》,载《法学论坛》2018年第6期。对于此类案件,只要检察机关不给予涉案被追诉人以过大的量刑优惠,便可实质消除认罪认罚量刑从宽的可能。显然,此类探索对检察机关司法公信力的提升大有裨益,也在一定程度上化解了认罪认罚个案可能存在的量刑建议不公这一实践难题。

结 语

检察机关量刑建议中从宽的“最高限度”是认罪认罚案件处理过程中的一项重要议题。“限缩式从宽”和“扩张式从宽”是认罪认罚案件量刑建议中从宽“最高限度”的两种类型。这两种类型在割裂报应主义与功利主义的前提下,基于不同价值立场对认罪认罚案件中的量刑从宽情节、量刑从宽尺度、量刑从宽效力进行了界定,并导致认罪认罚案件量刑建议制度适用乏力、个案量刑建议不公、案间量刑建议失衡等一系列实践难题。从平衡量刑建议从宽适用的视角出发,认罪认罚案件量刑建议中从宽的“最高限度”应具备量刑从宽情节交叉化、量刑从宽幅度常态化、量刑从宽效力半刚性的实质内涵。认罪认罚案件量刑建议从宽看似简单,实则庞杂。除了文中提及的量刑从宽的“合理限度”、量刑从宽的“层级化”等实体性规范问题外,还应将量刑建议从宽置于“以审判为中心”诉讼体制改革的大背景下,重视认罪认罚案件量刑建议生成机制、采纳机制等程序性规则体系的建构。唯有实体规制与程序规制双管齐下,才能确保认罪认罚案件量刑建议制度科学化、合理化目标的实现。