临床医生参加医疗纠纷司法鉴定会的常见问题探析

赵铁夫 王 娜 彭 洁 田雪迪

司法途径是解决医疗纠纷的重要方式,这一途径中司法鉴定意见在整个案件审理过程中起到了关键性的作用。近年来随着医疗纠纷数量的增长,各家医疗机构纷纷成立了专职处理医疗投诉的部门,使临床医生可以从复杂的司法处理流程中得到解脱。但是,由于医疗投诉处理部门工作人员的专业知识有限,临床医生仍然需要参加司法鉴定中心组织的医疗纠纷司法鉴定会,而临床医生在鉴定会上对诊疗过程的陈述及对鉴定专家质询的回复,会直接影响到司法鉴定中心对诊疗行为是否合规及其与患者不良后果之间是否存在因果关系的认定。通过对鉴定专家进行访谈,笔者对临床医生在参加医疗纠纷司法鉴定会时经常出现的共性问题进行归纳总结,分析其恰当的应对策略。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选择北京2017年~2019年经常以鉴定专家身份参与医疗纠纷司法鉴定会的专家作为访谈及问卷调查对象。纳入标准:(1)2017年~2019年每年作为鉴定专家参与医疗纠纷司法鉴定会次数≥5次;(2)同意参与本研究。排除标准:(1)非专家本人填写调查问卷;(2)不同意匿名发布其专家观点;(3)对研究结论不认可。咨询专家数量以获得信息量饱和为原则。

1.2 研究方法

本研究应用德尔菲法对被调查专家进行咨询。德尔菲法也称专家调查法,该方法应用伊始是由企业组成一个专门的预测机构,按照规定程序背靠背地征询专家对未来市场的意见或者判断,然后进行预测。德尔菲法是一种利用函询形式进行的集体匿名思想交流过程,它区别于其他专家预测法的特点包括匿名性、多次反馈、研究小组的统计回复。

1.2.1 具体研究步骤

(1)分别收集被咨询专家对临床医生在参加司法鉴定会时应对表现的评价及在应对答辩中出现的共性问题,咨询函件中只提出上述需求,不预先设定具体内容,由被咨询专家按照其实践经验进行表述。(2)收集反馈信息后统一进行归纳和统计,梳理出专家集中反映的问题,整理成反馈函。(3)将反馈函再次反馈给专家征求意见,对于所提出的问题采取匿名方式,杜绝专家信息及其反馈内容的泄露,并对常见的共性问题征求专家的应对建议。(4)收到第2次反馈信息后,再次进行归纳和统计,整理出:①专家对临床医生在参加医疗纠纷司法鉴定会时应对表现的评价;②临床医生在应对鉴定答辩中出现的共性问题;③专家对共性问题列举出典型案例;④专家对共性问题的应对建议。(5)将整理结果第3次反馈给被咨询专家,请其就上述内容进行修改、润色,提出自己的意见。(6)收集修改意见,反馈给全体专家,征询意见和建议。(7)根据专家反馈梳理出结论并告知参与调查的全体专家,直至取得一致性的意见。

本研究的咨询方式为现场访谈、电话咨询和电子邮件书面咨询,避免集中召开专家会议方式中只反映多数人观点的缺点,使每种专家观点都能够包含在反馈结果中。

1.2.2 结果分析方法

1.2.2.1 专家积极系数

专家积极性系数反映了专家对研究的关注程度,本研究利用问卷的有效回收率来计算专家的积极系数,即专家积极系数=每次咨询函2周内有效反馈总数/(全部专家数*咨询次数)。专家积极性系数大于70%表示专家对于研究的关注程度较高。

1.2.2.2 专家权威系数

专家权威系数(Cr)反映了专家的权威程度,Cr是依据专家的判断依据(Ca)和对指标熟悉程度(Cs)来计算的,即Cr=(Ca+Cs)/2。其中,Ca的量化标准为:实践经验0.8,理论分析0.6,国内外同行的了解0.4,直觉0.2;Cs的量化标准为:非常熟悉1,很熟悉0.8,熟悉0.6,一般0.4,不太熟悉0.2,不熟悉0。Cr大于0.7表示专家对研究所涉猎领域的权威程度较高,结果的科学性也较高。

1.2.2.3 专家意见集中程度

1.2.2.4 专家意见离散程度

利用变异系数和Kendall协调系数反映专家对每一项指标意见的离散程度。其中,变异系数以0.3为限,变异系数越小,表明专家们的意见越收敛;Kendall协调系数的取值范围是0~1,协调系数越大,表明协调性越好。当专家们的意见趋于一致,协调程度较高时,即可停止再次咨询。

1.3 统计学处理

2 结果

入选本研究的鉴定专家共21人,其中临床专家16人,法医专家5人,1名法医专家对结论中应对策略存在多处异议,退出本研究。20名被咨询专家人数符合德尔菲法10人~50人的专家人数要求,专家不仅具有扎实的理论基础,还具有丰富的医疗纠纷鉴定工作经验,保证本研究的准确度和科学性[1]。

鉴定专家提出的临床医生参加医疗纠纷司法鉴定会中常见问题:(1)参加鉴定会的临床医生级别偏低;(2)临床医生对病历整体性掌握不到位;(3)对诊疗行为合理性不能给出书面证据支持;(4)鉴定会现场陈述内容与病历记载不符;(5)误解知情同意书的作用;(6)一味强调不良后果是并发症,不可避免;(7)夸大所在医疗机构的诊疗能力;(8)不敢或不屑于承认医疗措施的局限性。

本研究共向纳入研究对象的鉴定专家发送咨询申请60次,2周内回复53次,其中访谈咨询3次,电话咨询4次,均视为2周内回复。专家积极系数88.33%。所提出的8项问题,Ca为0.704,Cs为0.851,Cr为0.772,见表1。

CaCsCr问题10.71±0.140.85±0.130.78±0.11问题20.71±0.140.86±0.130.79±0.09问题30.71±0.140.86±0.130.79±0.09问题40.70±0.140.85±0.140.78±0.09问题50.70±0.140.86±0.130.78±0.09问题60.70±0.140.86±0.130.78±0.09问题70.70±0.140.86±0.130.78±0.09问题80.70±0.140.81±0.150.76±0.12

各指标重要性均值为4.312,表明各指标重要性程度较高,2次咨询中专家对问题重要性的认定无差异,见表2。

第2次咨询第3次咨询t值P值问题14.05±0.614.30±0.47-1.4590.153问题24.10±0.644.30±0.47-1.1250.267问题34.25±0.724.35±0.49-0.5150.609问题44.15±0.754.45±0.51-1.4850.146问题54.40±0.684.35±0.670.2340.816问题64.35±0.674.45±0.69-0.4660.644问题74.20±0.624.50±0.61-1.5520.129问题84.45±0.694.55±0.61-0.4890.628

在第2次咨询中专家对问题重要性判定结果的变异系数为0.159,Kendall协调系数为 0.113(χ2=15.849,P=0.027);第3次咨询中变异系数为0.128,Kendall协调系数为0.747(χ2=19.817,P=0.006)。统计结果显示,所有指标的评估变异系数均<0.3,表明经专家们的意见已经趋于一致,协调程度较高,不需要进行第4次咨询,见表3。

表3专家对各问题重要性判定结果的变异系数

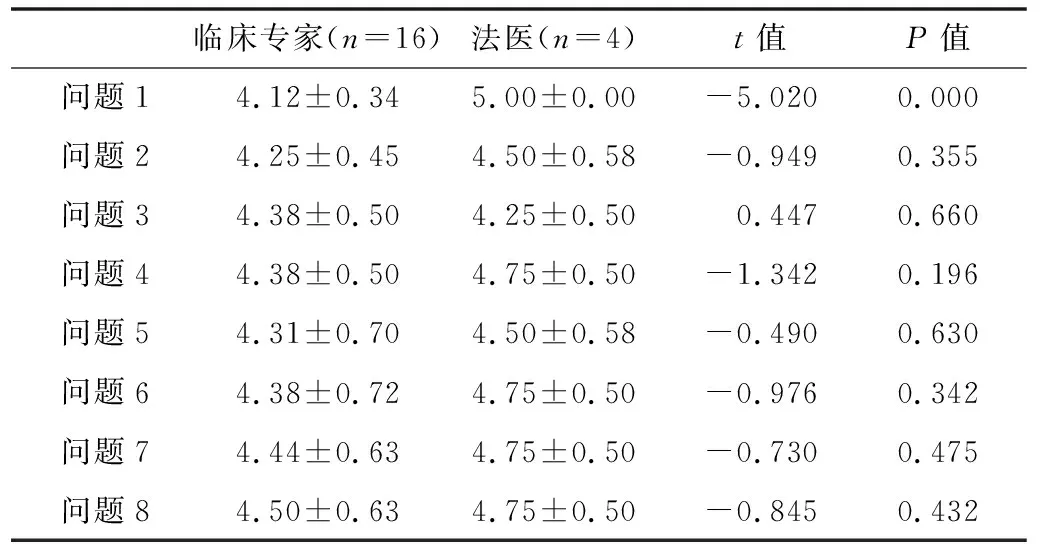

第3次咨询按照不同专业专家对各问题重要性判定的结果比较,临床专家对问题1的重视程度低于法医专家(P<0.01);其他各问题重要性判定的结果比较,2组专家无差异(P>0.05),见表4。

临床专家(n=16)法医(n=4)t值P值问题14.12±0.345.00±0.00-5.0200.000问题24.25±0.454.50±0.58-0.9490.355问题34.38±0.504.25±0.500.4470.660问题44.38±0.504.75±0.50-1.3420.196问题54.31±0.704.50±0.58-0.4900.630问题64.38±0.724.75±0.50-0.9760.342问题74.44±0.634.75±0.50-0.7300.475问题84.50±0.634.75±0.50-0.8450.432

3 讨论与建议

医疗纠纷是民事司法诉讼中的一类特殊案件。最高人民法院于2017年12月13日公布的《关于审理医疗损害责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》对医疗损害责任纠纷案件中涉及专门性问题的鉴定环节给予了高度的重视,就鉴定启动、鉴定事项、鉴定中对因果关系的表述、鉴定人的出庭质证等诸多事项做出了具体规定,体现了审判机关对此类案件中鉴定的重要作用的认可。毫无疑问,科学的鉴定是解决此类纠纷的关键[2]。

国内学者以2018年度北京市医疗损害一审判决书为研究对象发现,判决书裁判说理部分大多采用“法律规定+鉴定意见合法性(鉴定程序合法,鉴定意见依据充分,该鉴定意见可作为本案认定事实的重要证据)+本案结论”的模式展开,只有极少数案例能够结合具体案情、案件的争议焦点,详细论证对鉴定意见予以采信的原因。由此可见,司法实务中由于诸多因素导致法官存在一定程度的“鉴定依赖”倾向,甚至导致没有鉴定意见就无法审判的现象存在[3]。鉴于此,对于临床医生来说,医疗纠纷司法鉴定会意见对于整个案件诉讼的审判结果起着至关重要的作用。

2005年10月1日,《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》出台后,司法鉴定逐渐正规化,社会鉴定机构在医疗损害鉴定过程中独立性、公正性方面的优势凸显[4]。在鉴定实践中,司法鉴定机构多采用聘请临床专家参与医疗损害案件的鉴定过程的方式以弥补司法鉴定人临床专业知识不足的缺陷,并引入医疗损害听证程序,使鉴定过程公开透明,更显公正、公平[5-6]。但是,由于绝大部分司法鉴定人不在临床一线工作,即使有一定的临床经验也不可能涵盖所有医学专业,而被邀请的临床专家的专业并不都与被鉴定案件专业完全相符,所以需要参加鉴定会的临床医生客观、准确地陈述诊疗经过并用“法言法语”阐述诊疗过程中其方案的合理性,以利于鉴定机构得出符合客观事实的鉴定结果[7]。

尽管临床医生大多有着丰富的医学知识和临床经验,但是由于其重视程度不足及缺乏必要的司法鉴定应对训练,他们在医疗纠纷司法鉴定会上的表现往往差强人意,甚至在鉴定会上不能完整地表达其诊疗过程的合法合规性,导致鉴定结果不能准确地再现诊疗过程,使鉴定结论与事实存在一定程度的偏差。

鉴于此,许多参与医疗纠纷司法鉴定会的专家多次呼吁提高临床医生对司法鉴定会的重视,本研究中被咨询的专家积极性系数达到88.33%,这也充分表达了鉴定专家对此问题的重视程度。参与本研究的专家权威系数为0.772,反应了入选专家的权威性。通过德尔菲法的反复咨询,专家对最终研究结果认可程度的变异系数为0.128,Kendall协调系数为0.747,显示了鉴定专家们就此议题达成了高度共识。针对临床医生参加医疗纠纷司法鉴定会中存在的常见问题,研究课题组给予建议。

第一,出席医疗纠纷司法鉴定会的人员选择。恰当地选择参加司法鉴定会人员不仅是对鉴定机构和鉴定会的尊重,也表达了对发生不良预后患者的重视。全部被访谈的鉴定专家均认为,参加鉴定会的临床医生一般应该包括主诊医师(手术主刀医生)和参与诊疗过程的主要助手(手术第1助手)。

在部分鉴定实践中,参加鉴定会的最高年资医生是主治医生(手术第1助手),他们比较了解患者的诊疗过程,但对鉴定专家提出的学术性问题,回答往往不能切中要害,使鉴定专家得出“诊疗方案的制定依据不足”的结论。还有少数医疗机构利用本院知名专家的学术地位,派遣未参与该患者主要诊疗过程的知名专家出席鉴定会,以期利用知名专家的学术影响力和业内人脉左右司法鉴定结果。令人遗憾的是,这些知名专家在鉴定会上的作用着实有限,既不能够准确回答针对患者诊疗过程中的具体问题,也无法干扰鉴定专家的公正判断。此外,因为自身学术观点与鉴定专家间存在差异,知名专家与鉴定专家的沟通中可能起到事倍功半甚至相反的效果。

针对这一问题,临床专家与法医专家的重视程度存在差异,临床专家中81.25%(13/16)认为这一问题非常重要,18.75%(3/16)认为比较重要,而法医专家更加重视这一问题,他们认为这一问题非常重要的比例是100.00%(4/4)。由于临床专家在司法鉴定中的身份多为“专家辅助人”,故对法医专家的意见更应该得到尊重[8]。

第二,参会医生对患者诊疗全过程的熟悉程度。随着人口老龄化和疾病的复杂化,大多数患者的诊疗过程不是由单一诊疗组完成,院内不同科室协同甚至院际间专家协同制定诊疗方案的病例屡见不鲜。90.00%(18/20)的被咨询专家在无预先设定内容的第1次咨询反馈中就指出,作为参加鉴定会的临床医生应该全面了解患者的诊疗过程,不仅包括自己经手的诊疗项目,也应该包括诊疗组内其他医生和其他科室医生的诊疗行为,不能以“不是我们科室的疾病”为由,将诊疗行为推向其他医务人员或科室。在第2次咨询反馈中,认同这一观点的专家比例为100.00%(20/20)。由于参加鉴定会的医生人数限制,不可能使所有参与该患者诊疗行为的医务人员都能够参与,参加鉴定会的其他科室人员只能作为辅助人员解释其必要的专业问题,推脱的结果就会使80.00%(16/20)的鉴定专家据此得出“诊疗过程存在混乱,违反主诊负责制”的结论,而在法医专家中,这一比例是100.00%(4/4)。

第三,鉴定会召开前,临床医生的文献资料准备。在司法鉴定会召开之前,参会的临床医生应该对该患者诊疗方案的制定准备相应的文献,证明其制定诊疗方案的合理性。准备的文献优先顺序为:(1)诊疗行为发生前国内对该疾病发布的最新诊疗指南;(2)发达国家在诊疗行为发生前发布的对该疾病的最新诊疗指南;(3)诊疗行为发生前国内对该疾病发布的最新诊疗专家共识;(4)欧美等发达国家在诊疗行为发生前发布的对该疾病的最新诊疗专家共识;(5)国内外业内权威杂志发表的相关论文;(6)一般业内杂志发表的相关论文。考虑到现场鉴定专家并不都是从事被鉴定患者所患疾病专业的临床工作,且为了节省鉴定时间,外文部分的主要内容应事先翻译成中文,最好提前提交至鉴定机构。

85.00%(17/20)的被咨询专家在第1次咨询反馈中指出,为数不少的临床医生会“空手而来”,完全无法感受其为鉴定会做过准备,对于鉴定专家关于诊疗方案制定依据的询问,多以“科室常规”或“医院规定”回复。专家认为出现这一情况占其参加全部鉴定会的50%~70%。对此,85.00%(17/20)的鉴定专家认为存在得出“诊疗方案存在不当或瑕疵”结论的可能。针对这一现象,参加鉴定会的临床医生应在如下方面予以明确。

(1)明确病历记载准确性的基础地位。病历是患者诊疗过程的记录和科学研究的数据,也是重要的司法证据,其在医疗纠纷司法鉴定中起着举足轻重的作用。在司法鉴定会上,临床医生对诊疗过程所有的陈述必须以病历记载为依据,不应做出与病历记载相悖的解释。

所有鉴定专家在反馈意见中均提及,其在司法鉴定实践中经常会遇到由于存在“病历记载不完整、不及时”等情况,参加鉴定会的临床医生在陈述患者诊疗经过时会提供病历记载未曾出现的信息,这一比例占到其参加司法鉴定会的70%~90%。这些新信息有的是未被封存的病历,还有一些完全是“语言表述”,没有任何病历记载。如果这些信息与病历记载的内容一脉相承、顺理成章时,95.00%(19/20)的鉴定专家会予以釆信,而当提供的新信息与病历记载存在矛盾、有悖常理时,80.00%(16/20)的鉴定专家就会认为临床医生在陈述中对诊疗过程有所隐瞒,这样多会产生对医方不利的鉴定结果。这其中,法医鉴定专家的比例是100.00%(4/4)。95.00%(19/20)的鉴定专家表示,一般不会因为病历记载存在“缺失非关键性内容”等瑕疵而加重对医方责任的判定,但如果临床医生的陈述使鉴定专家得出其做出“虚假陈述”的判断,对于医方来说,后果将是严重的。

(2)正确认知签署知情同意书的作用及意义。知情同意书是在医生为患者进行有创检查和治疗前应向患者或家属交代并获得认可签字的法律文书。全部被访谈专家的反馈意见均提出,签署知情同意书是医务人员完成对患者或家属的告知义务,而不是“免责条款”,100.00%(4/4)的法医专家和87.50%(14/16)的临床专家着重强调了这一观点。

在部分司法鉴定实践中,参加鉴定会的临床医生往往以“已经签署了知情同意书,患者或家属事先了解意外发生的可能性”作为对诊疗过程中发生意外的回复,专家反馈此种现象的发生占其参加鉴定会的40%~60%,这就会使85.00%(17/20)的鉴定专家得出“病情出现变化时,医务人员发现不及时,处理不得当……”的认知。如果多数鉴定专家都得出这样的结论,那么做出的鉴定结果将明显不利于医方。

(3)对于并发症的认知。由于医学对疾病的认识还存在许多“盲区”,绝大多数的医疗措施都不可避免地存在局限性,单从医疗行为本身来看,诊疗过程中往往需要侵入患者的身体,对患者的身体有一定的损害性,从某种程度上说,治疗是以损害一定健康换来更大的健康的过程[9]。但是,临床医学与法学界对于并发症的认知是存在差异的。并发症的发生在诊疗过程中并不是可以免责的内容,尽管其在临床实践中不可避免。

90.00%(18/20)的被咨询专家在第1次访谈中提出,部分临床医生往往一味强调不良后果是并发症,是不可避免的,而忽视了对并发症发生后医务人员发现及处理过程的阐述,专家反馈中此类情况的发生占其参加鉴定会的60%~80%。100.00%(20/20)的被咨询专家在第2次访谈中均着重指出这一问题,并提供了具体而详实的案例。针对患者在诊疗过程中的并发症,70.00%(14/20)的专家指出,合理地陈述策略应该是向鉴定专家还原这样一个过程,即并发症发生时,医务人员及时发现并积极处理,由于医学发展的局限性导致患者出现了不良后果。这样的陈述才有可能在鉴定中得到减责或免责。其余专家均对这种陈述表示认可。

第四,准确定位所在医疗机构的专业能力。我国的医疗机构是分级管理,对于不同级别医院医疗质量的要求也不尽相同。准确表述自身所在医院的实际级别会使鉴定专家按照相应标准予以考量。

第1次咨询反馈中,65.00%(13/20)的被访谈专家列举出具有共性的案例,即参加鉴定会的临床医生反复强调其所在医院与国内某著名三甲医院的协作关系,力图显示其诊疗水平也具有三甲医院的权威性,并且反复强调该医院是按照三甲医院的标准进行管理,否认其作为二级医院资质事实,这样表述的后果只会使鉴定专家按照三甲医院的诊疗能力作为参照,对诊疗过程中存在的纰漏进行鉴定分析,这样就可能会加重医方在医疗过失中所承担的责任。对此观点,75.00%(15/20)的专家表示认同,这其中包括100.00%(4/4)的法医鉴定专家。

第五,正视医学发展及医疗措施的局限性。尽管医学在近年来取得了辉煌的成就,但医学还是一门“软弱”的科学。在与死神的搏斗中,医生可能能够取得阶段性的胜利,但最终还是会失败的,因为每个人都将不可避免地迎来死亡。现有的医疗措施对于患者来说,“有时是治愈,常常是帮助,总是去安慰”。医生都希望自己有一双“上帝之手”,能够手到病除,很遗憾,目前的医生还没有这个能力。

60.00%(12/20)的被访谈鉴定专家在第1次反馈中提及,在司法鉴定中会出现临床医生为了显示其为患者选择诊疗方案的正确,对该方案的效果极尽溢美之词,同时炫耀自身及其团队有过多少治疗成功的案例,而将此例患者的不良预后归诸于极少见到的意外。据鉴定专家估计,这一比例达到50%~60%。正视医学发展的局限性,不过分表现出对自己能力及所选择诊疗方案的推崇可以使鉴定专家了解主诊团队对疾病特殊性的重视,反之则会得出“制定诊疗方案欠谨慎”的结论。对此观点,75.00%(15/20)的专家表示认同,这其中包括全部法医鉴定专家。

医疗纠纷司法鉴定是对医疗行为是否存在过错及医疗过错与人身损害后果之间是否存在因果关系的判定,是否存在医疗过错是基础,因果关系分析及过错参与度划分是关键[10]。参加鉴定会的临床医生应该坚持“以事实为依据,以法律为准绳”的原则,加强对医疗纠纷司法鉴定会的重视,积极应对,协助鉴定机构得出客观、准确的鉴定结果。