城乡之别:明初科举与社会流动中的区域因素

石笑阳

(中国人民大学 历史学院,北京 100872)

科举制度是封建王朝维持自身稳定的重要制度,它不但使政府得以网罗社会精英为国家服务,而且科举制度造成的社会流动为较为凝固的社会提供了一定的张力。科举与社会流动问题的相关研究发轫于潘光旦、费孝通《科举与社会流动》一文,该文不仅考察了科举与社会阶层垂直流动的关系,还首次将应试者的居住地(城、镇、乡)纳入科举与社会流动的考察范围[1]。现有关于该问题的研究基本上以此为思路,且多集中于社会阶层的垂直流动,而对科举考试中的城乡流动缺乏关注。科举与城乡分布方面有限的研究亦集中于清代(1)主要研究成果有郑若玲:《科举、高考与社会之关系研究》,武汉:华中师范大学出版社,2007年版,第183—186页;王志明:《清嘉庆以后科举与社会流动中的城乡差别——以1802—1903 年进士〈同年录〉所载进士居地为中心的分析》,载《安徽史学》,2017年第4期,第37页。,对科举制度十分完备的明代,则尚无专文讨论。这很大程度上源于资料缺乏,因为在明代的科举文献中,不论是进士登科录、乡试录等官方文献,还是序齿录、履历便览等私人文献,一般不会记载举子详细的家庭住址。《永乐十年进士登科录》[2]却是一个例外,本文即以其为中心,探讨明初科举考试与社会流动中的区域因素。

一、样本说明与城、乡概念的界定

《永乐十年进士登科录》收录有该科106名进士的详细信息,包括籍贯、考试身份、所治何经、字行、年月、祖父三代姓名官职、母姓、父母存亡状况、妻氏、乡会试名次这些登科录通有的信息。尤为特别的是,进士的籍贯记载详细到了坊、都、图等县一级以下的基层行政单位。这种系统而详细的住址记载,目前并没有发现第二份。这既凸显了《永乐十年进士登科录》的史料价值,也使样本的有效性得到质疑。的确,仅凭一科登科录并不能说明城乡区域因素在明代科举考试与社会流动中占有何种比重,然而《永乐十年进士登科录》所记载进士居住地毕竟是详细而完整的。管中窥豹,可见一斑。以此为样本的统计,至少可以窥见明初科举考试与社会流动中的城乡区域因素。

本文所讨论的城乡差异,是指进士来源城居和乡居的差异。即进士居住地的差异在科举考试和社会流动中所造成的影响。在中国古代社会,区域的政治中心往往就是本地的经济、文化中心,因此,本文中城居的城就指府、州、县各级行政中心的所在地,乡则泛指城以外的所有区域。明代的城区与乡区有固定的名称,城区的地理单位一般称为坊、隅、坊隅(2)县以下的基层区划单位名称的相关考辨,可参见余清良:《明代“乡”“区”“坊”“厢”“隅”含义考析——以福建地区为例》,载《明史研究》第十一辑(2010年),第108—119页。不过,正如余氏的题目一样,其对基层区划单位的考证以福建地区为主,而全国的情况要复杂得多。;乡及以下地理单位则称为乡、都、保。由于该科登科录的籍贯详细到乡以下,比较容易就能够推测出进士的居住地。如是科进士潘勤,贯浙江杭州府钱塘县嵩盛坊;李濬,贯山西潞州襄垣县长乐乡西北营里。可以推断潘勤为城居,而李濬为乡居。

实际情况要复杂得多。坊、隅、坊隅与乡、都、保只是较为常见的地理称谓,还有一些地理区划单位是很少见的,不得不做一番考证。更何况坊、隅等的含义本来就具有多重性,可能指地理单位,也可能指编户单位。但是不论坊、隅是指地理单位还是编户单位,都具有城乡指向性。如饶安,贯江西抚州府崇仁县东耆。查《(康熙)崇仁县志》,“在邑为耆者三,在郊鄙为乡者六,属于乡者都五十有六”[3]。无论耆是地理单位还是编户单位,其“在邑”即城居的事实是不会改变的。有些籍贯记载则忽略了坊乡一级,而直接记载为某里某图。如刘翀,贯山东兖州府济宁州西草桥第一图。图是里的别称,是人户编排的最低一级单位,并没有城乡指向性。《(康熙)济宁州志》卷2《疆舆志下·街巷》中载有“草桥街”,并且恰在西关[4]。以此推断,刘翀是济宁州西关人。由于县以下区划单位的多重性与复杂性,类似的情况还有很多,本文都依据方志及其他资料对其进行考证,为免烦琐,具体的过程不再一一详述。

二、城、乡进士比例的统计分析

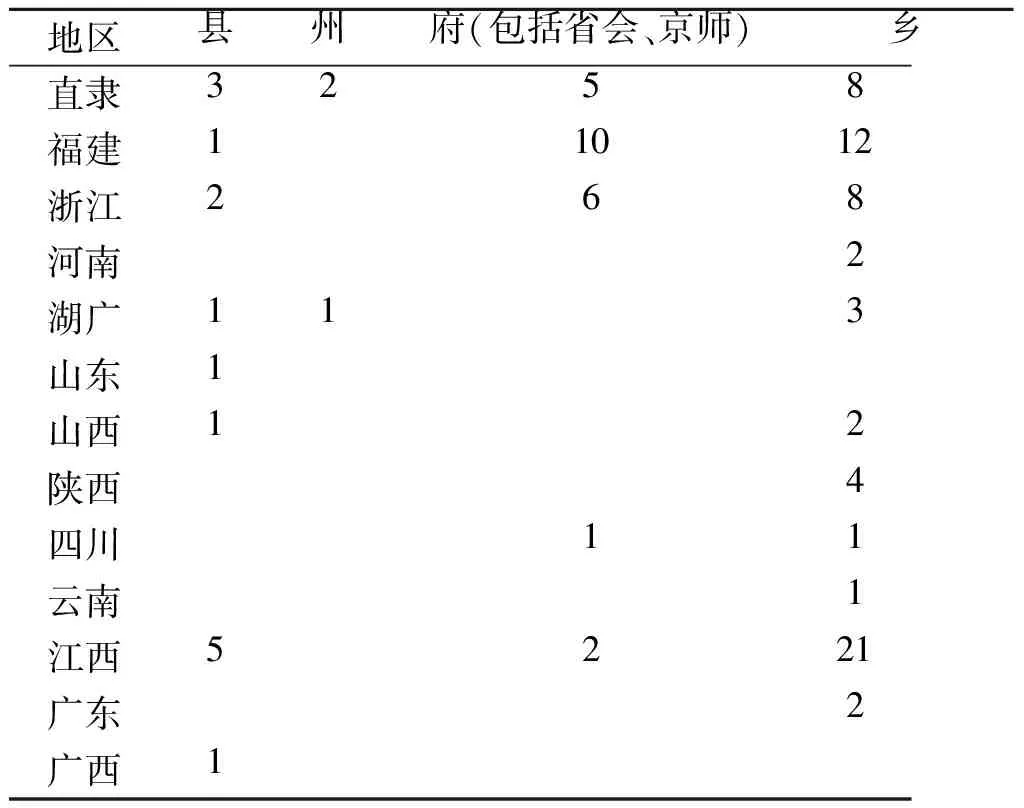

根据以上的统计方法,现将永乐十年(1412)科进士的城乡居地信息制成表1。

表1 永乐十年(1412)科进士城乡居人数

说明:此表中的州指直隶州,散州视为县。

永乐十年(1412),明王朝的首都尚在南京,贵州尚未设省,除直隶外尚有十四省。但如表1,产生进士的省份只有十二个,行在(即后来的北直隶)[5]与交阯两省脱科,无一人考中进士。这是因为当时尚未实行科举配额制度,各省区处于自由竞争的状态。或许这种情况下更能彰显城居、乡居对考中进士的影响。其中进士乡居人数为64,占总人数的60%;进士城居人数为42,占总人数的40%。当时的城镇率处在一个很低的水平,曹树基曾对明初几个省的城镇率做过统计:北直隶10%,山东6%,南直隶14%,福建14%,江西6%,湖广8%~10%,河南7%,山西6%,浙江14%,广东7%,广西8%~9%[6]。这些数据多大程度上与实际情况吻合,我们不得而知,但是全国的城镇率在15%以下,应当没有疑问。以低于15%的人口比,产生40%的进士,城居者在科举考试中的优势是显而易见的。至于产生这种现象的原因,无外乎城居者拥有较多的教育资源与较好的经济状况。

若进一步细究,在城居进士中:县居进士15人,占城居进士总人数的36%;州居进士3人,占城居进士总人数的7%;府级及以上城居进士24人,占城居进士总人数的57%。这表明城居进士中科率与其所居住城市的级别有关,城市的行政级别越高,进士在科举考试中的优势越大。因为城市的行政级别越高,其所拥有的教育资源也就越丰富。以官方设立的儒学为例。教师的水平是教育资源程度的重要指标,府学教官较县学教官职位崇高,其人员大多自州县学教官优异者升任。作为官方儒学的辅助机构,书院亦是一种不可忽视的教育资源。在明代,“书院官学化的加深也促进了其向政治中心的汇集”[7]。政治中心往往就是行政中心,行政中心层级越高,其所汇集的书院也就越多。同时,城市的行政级别往往与城市的繁华程度相匹配,即当时城居者通常拥有较好的经济条件。

三、城、乡进士与社会流动

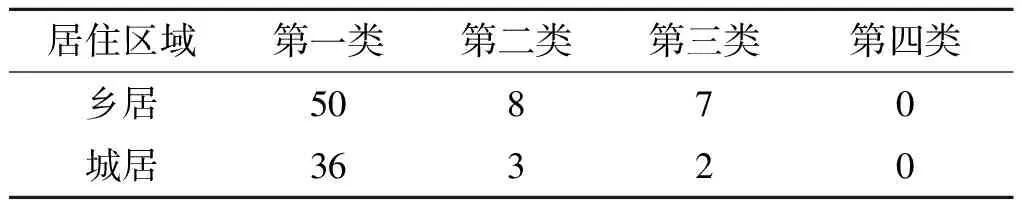

无论是城居还是乡居,举子们一旦考取进士,则很大概率获得向上社会流动的机会,或者至少能保有家庭已有的社会地位。在向上社会流动中,何炳棣将其分为四类,A类为祖宗三代无一人获得功名;B类为祖上三代产生一位生员,而没有任官职;C类指祖上三代产生至少一位高于秀才的科举功名或拥有较高的官位;D类指祖上三代产生过至少一位三品以上的官员[8]135-136。将这种分类方法应用于明代进士家世统计,特别是明代初期的统计具有很大的危险性。因为明代的进士登科录记载方式并不规范,生员有很大概率不被记入登科录。明初尤其如此,加以国家初定,急需人才,用人多不拘一格,难以官职判断其所获功名。因此,在统计的过程中,我们以进士三代履历中的最高职官或功名为标准,将进士的家世划分调整为四类:第一类,祖上三代无任何功名或官职;第二类,8—9品及未入流杂职或举人、监生、贡生等有任职资格的功名;第三类,4—7品官员或进士功名;第四类,1—3品官员。与何氏的分类相比,我们将其B类即生员阶层去掉,因为明初登科录关于这方面的记载极不可靠。同时,将其C类划分为第二、第三两类。举子进士及第后,其官职一般是由从七品起授,而举子、监生等有任职资格的中级科举功名则往往被授予杂职及七品以下的低级官吏。因此,将七品官员作为中级官僚、功名与下级官僚、功名的分水岭是较为恰当的。依此标准制成表2。

表2 永乐十年(1412)进士三代家世

从表2看,总体上第一类(三代无功名者)占进士总数的81%,远高于明代47%的平均值[8]141,而第四类(高官家庭)空无一人。这折射出明初的社会具有相当高的流动性,相当数量的平民可以借科举提高自身和家族的社会地位。此现象与明初的政治环境息息相关。在元末明初的战乱中,很大一批地主官僚被摧毁。明朝建立后,朱元璋在洪武年间(1368—1398)又大力惩治豪强、徙富民、整顿吏治[9]。旧的官僚地主走向末路,而新的官僚地主还不够发达。这些以往知识拥有者的衰微,为平民跻身仕路提供了客观条件。

城居、乡居进士的社会流动率存在一定的差异性。城居进士中平民所占的比率为88%,比乡居进士中平民占比的77%高出11%。相较而言,城居举子有更大的概率进行向上的社会流动。而乡居进士中出身较为优越的第二类、第三类进士占乡居进士总数的比率分别为12%、11%,较高于城居进士第二类、第三类7%、5%的占比。这表明城居者的社会流动性要高于乡居者,乡居者更易于保持已有的社会地位。据研究,相较往时,明代的城、乡产生新的动态。乡村固然仍是保守的,城市则变为一个开放的系统[10]。城、乡所具有的不同属性当是城居者、乡居者社会流动差异性所在。

综上,在明初的科举考试中,举子居住区域的不同(城居、乡居)是科举考试能否成功和举子进行向上社会流动的重要因素。城居者因所处区域位置而享有更多的教育资源、拥有相对优越的经济条件,这导致城居者在科举考试中存在明显的竞争优势。明初,政治环境特殊,官僚、地主、富民无一例外地遭受沉重打击,这些知识阶层的衰落为平民向上的社会流动提供了契机。向上的社会流动同样具有区域差异性,城居者向上的社会流动率要高于乡村,这与城市本身具有的流动性相一致。