疑似新冠海外隔离国内医生网上为我问诊

李雯

转为线上课程后空无一人的校园

给邻居送口罩和祝福语

囤货自救

屋内是安静的,继续着一日三餐的生活,好像有大把的时间可以荒废。打开手机,又和屋外联系起来,社交媒体上一刻不消停的消息和新闻提醒着自己,世界正在发生着翻天覆地的变化。而在吵吵闹闹的故事里,留学生不知不觉也成了主角。

踏上飞往东方的航班,看到防疫人员背上的“欢迎回家”几个潦草的字,吃到隔离酒店丰盛的家的味道时候,祖国带来的安全感抵得上所有的委屈和焦虑。

然而面对未知的物资问题,医疗环境,社会环境,还是有很多人像我一样选择了留下来。因为机票难买,因为路途太遥远太折腾,因为担心路程中染上疾病,因为担心传染了无辜的人,因为担心影响了家里人,因为不愿被指责“千里送毒”,因为考试未定,担心没法返回英国,所有努力功亏一篑……有千千万万个理由支持自己选择了留下来,而这些理由里,多多少少有些不甘心,不甘心辜负了可以在海外留学的这段时间,不甘心人生里重要的一个阶段草草结束,不甘心和老师朋友们突然的告别,再见就不知道是何时何地。好像留在伦敦,就可以好好地画一个不算太差的句号,用一种有勇气的方式独自地去面对这样一个难题。于是告诉自己,只需要做好三件事就可以安稳地度过这段时间:备好物资,不出门,好好学习。

决定留下来之后,事情变得简单起来。第一件事情就是做好最坏的打算,储备足够的物资。3月初,得知家和学校几百米都有了本地确诊病例,我就瞬间紧张起来,开始陆陆续续购入一些消毒用品,减少不必要出门,即使出门也开始戴上口罩。当时英国的口罩等防护物资已经全面断货,万幸在2月初的时候,我和室友三个人买的一百个口罩到货一半。因为有了武汉的经验,所以对接下来可能会发生的事情也有了些预判,在物资准备和防护上心里有谱。首先是备足了至少够三个月的米面干粮,以及螺蛳粉和巧克力薯片等小零食,这些小零食也是提升生活幸福感的关键点,考虑到新鲜水果蔬菜不容易买,所以冻蔬果、蔬菜水果罐头、果脯等也需要备着以防万一,肉类制品也把冰箱冷冻格塞得满满当当,可以撑上两三周。要是遇到极端情况断水断电了,那么足够份量的小面包和矿泉水也是不可少的,而消毒用品,洗手液和英国人眼中的万能药“扑热息痛”在3月初开始大面积断货和限购,从这才稍微感觉到市民对疫情发展开始紧张起来。等我反应过来需要买些酒精消毒的时候,所有的药房都已经基本断货,连续刷了好几天网站,跑了十几家线下药店,才终于找到了两瓶。

所有东西准备好之后,虽然对症的药品没法买到,但是焦虑少了很多。

3月底,英國宣布全民居家隔离,英国人开始恐慌起来,超市货架越来越空,线上超市排队几万人,需要等七八个小时才能进入购物页面,所有的网超配送时间都排满了,即使外卖也需要等至少一星期才能收到,早早就准备好物资的我长舒一口气。两周后物资短缺的恐慌才终于被缓解,线下商超物资供应正常,并且专门为老人提供了专门的购物时间、安全性更高的线上购物,由于配送人力短缺,持续了两个月也还是能难抢到配送时间。

祖国的援助从世界的另一头赶来

出乎意料的是,虽然2月以来自己的生活就是学校,家和超市三点一线,在3月的时候,还是出现了疑似新冠肺炎的症状。从小到大发烧次数屈指可数的我,开始鼻塞,喉咙不适,轻微咳嗽,高烧,持续低烧,乏力……当时,微信群里一个曼城女生高烧一周多次晕厥却还是被医院拒收的消息,以及轻症不能被检测只能居家隔离,结果一家人都出现了症状的消息传得沸沸扬扬。不能自行去医院,非重症救护车不会过来,没有合适的药物,英国的社区医院停止预约(平时即使预约也只能预约到两周后),虽然觉得自己感染的概率非常低,但是无可避免地恐慌了。

幸运的是,国内对海外的支援非常迅速地组织了起来,先是有非常详尽的防护方法及诊断救治的多国语言翻译版本,然后国内的线上问诊平台迅速搭建成全球平台,提供中英文服务,并且24小时无时差为海外患者提供免费咨询,即使我联系他们的时候是国内凌晨,总能在短短几分钟内得到他们细致又专业的回应。

左:三月初退烧药被抢购中:后期能保障供应的线下超市右:为自我隔离准备的物资

熟识的武汉大学学长也在新冠肺炎康复后成为了线上志愿医生。他是最早被感染新冠肺炎的武汉医生之一,经过一个月的治疗顺利康复,但是当时科室关闭,他也没法继续参与一线工作,而自己又是新冠康复者,并且接触了很多相关病例,所以知道这个活动之后,就成为了其中志愿者医生之一。他曾提及疫情席卷全球带来的恐慌,他接诊的很多留学生和海外华人其实感染新冠肺炎的可能性很低,但是因为出现了相关症状就十分焦虑。志愿者医生虽然是线上问诊,但是能及时协助判断病症进程,给出应对建议,同时他们的陪伴支持也给许多像我这样只能自救的疑似患者带来了很强的心理安慰。全球命运共同体不是一个虚假的概念,现在在各个国家自救的患者,一如当时武汉医疗系统不堪重负时的人们。

除此之外,英国的华人也一直在互帮互助。在英的华人医生也第一时间组织了义诊团队和微信群,为有需要的患者问诊开药,当时的各大华人群基本都收到了志愿者医生的联系方式相关文档。当伦敦一名NHS(英国国家医疗服务体系)华人医生被确诊时,当地政策只能居家隔离自愈,国内证实有效的药品千金难求,华人群积极帮助他寻找连花清瘟、奥司他韦等药品,最后是当地华人将家庭备药拿出来支援。

根据我的症状描述,学长和其他线上医生认为我接触病毒的概率低,症状和新冠的匹配度不高,但是也不能掉以轻心,需要继续观察症状的变化,监测体温,如果感到呼吸困难、肌肉酸痛、咳嗽加重就需要警惕,最好尽快去医院。整个过程中,他们也在了解英国的情况,帮我寻求解决方法,比如当地能不能检测病毒,能不能做CT,身边有没有对症的感冒发烧和抗生素等,并且在用药上也根据海外情况提供了一些建议,比如在没有中药的情况下,可以吃容易买到的泰诺,不建议用布洛芬,体温低于38度还在比较正常的范畴,是身体免疫力在和疾病做斗争,不需要吃退烧药,否则可能还会影响抵抗力。如果在中央空调的居住环境需要关闭内循环功能,加强开窗通风等等。他们一直在鼓励我不要慌张,需要好好注意休息和饮食,多喝热水少熬夜,加强锻炼提高免疫力,在这个阶段,也没有办法到医院诊治,放平心态才能有助于康复,不要自己吓自己。后来我的症状虽然断断续续持续了近一个月,但是也没有变得严重,到底有没有染上新冠肺炎也一直没有机会检测。

几乎和我同时,住在学校一个公寓里的同学和她的两个室友也都出现了类似症状,却也只能居家隔离。她们刚开始的几天也是十分混乱,甚至准备好了备有身份证明和必需品的紧急行囊,把所有公共厨房里的东西都搬到房间。留学生大多都会偷偷瞒着父母想硬撑下来,担心是虚惊一场又连累父母担惊受怕。但是这个时候,获得朋友和亲人的支持和帮助是十分重要的。这位同学在安顿好后还是将情况告诉了他们,一方面担心之后情况会有变化,还是尽早告诉他们比较稳妥;另一方面也是觉得不必全都自己硬抗,爸妈的精神支持也很重要。她印象很深的是他们刚知道的第二天,以往积极视频的妈妈拒绝了她的视频通话,改成了语音,或许是害怕看到孩子,妈妈会忍不住哭吧,可以感受得到他们努力地克制着自己的紧张和担忧,小心翼翼地掩盖着自己的情绪,爸爸一直在说千言万语反正都靠她自己了,妈妈每天发一个小红包鼓励她,她很感谢父母用这种方式陪她面对疫情,陪她又长大了一点。

在3月底,我的身体状态转好后,国内物资更充足,对国外的支援也更多了起来。华人外卖平台可以买到连花清瘟等常用药和口罩、护目镜等物品,校友会纷纷组织集体从国内购入防护物资,国内民间志愿者团队主动为海外留学生邮寄口罩,武大校友会也开始筹备物资支援海外校友,给有需要的校友寄来了药品和防护物资,并且组织曾在武汉一线抗疫的知名医生进入校友群,为海外校友答疑解惑,澄清謠言和不准确信息,提供防疫和问诊建议,这个举措对海外留学生来说也是非常让人安心的。曾经接受过海外支持的湖北医院,也给海外捐赠者寄来了口罩,这些物品多多少少地解了海外华人的燃眉之急,不少还被转赠给英国医生护士。武汉,湖北,中国正在以加倍的关心回应当时海外对国内的支援。

而在英国封国后的两周内,中国大使馆筹措物资,准备运输,组织志愿者,统计完成十几万滞留在英的中国学生名单、地址和状况,陆续将装有外科医用及KN95口罩,连花清瘟,消毒湿巾,防疫手册的健康包发到遍及英国各大城市的每一个留学生手里,这样的关心也送到了意大利、美国、日本、加拿大、韩国和澳大利亚等国。领取健康包时,总会遇到前台和外国同学好奇的询问,然后发出赞叹和羡慕的声音。

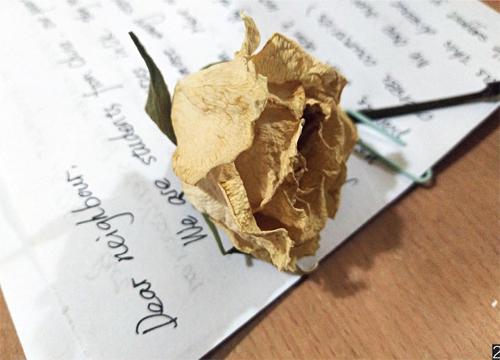

随着健康包到来的,还有从山东赶赴英国的中国志愿医疗队,他们多次组织线上讲座,并为有需要的患者进行问诊。受到他们的鼓舞,我“挪”了些口罩出来偷偷塞给了对门的邻居老夫妻和楼下行动不便的小哥,认真地写上了祝福的话语,希望他们平平安安。偶尔遇到配送小哥上门,也会塞上几个,感谢他们在这样不容易的时候还在坚守着岗位。

1月到4月,从每天刷微博,到每天刷Twitter;从看国内疫情地图,到刷世界疫情地图;从和武汉相关的谣言在社交媒体上疯传,到和海外有关的谣言在海内外疯传;从出门坦坦荡荡,到担心因为肤色因为口罩被恶语相向;从戴着口罩出门被行注目礼,到人人习以为常甚至主动询问哪里可以买到……假消息、歧视、意外、学业、工作、焦虑、文化冲突,都是留学生在这次疫情中面临的考验和成长。要学会做好准备,也要坚持不留遗憾,要学会接受失去和意外,也要学会理解和放下。在这样复杂而丰富的世界里,保持热情和热爱,坚持温暖和相信,是难得可贵而值得庆幸和珍惜的事情。

责任编辑:陈晓丽

国内的线上问诊平台迅速搭建成全球平台,提供中英文服务,并且24小时无时差为海外患者提供免费咨询,即使我联系他们的时候是国内凌晨,总能在短短几分钟内得到他们细致又专业的回应。

我“挪”了些口罩出来偷偷塞给了对门的邻居老夫妻和楼下行动不便的小哥,认真地写上了祝福的话语,希望他们平平安安。