刑事政策与刑法体系的关系

——兼论刑事一体化的教义学进路与限度

马永强

自20世纪70年代开始,罗克辛(Claus Roxin)明确地从刑事政策与刑法体系的关系的角度重新审视刑法体系的建构。(1)Claus Roxin, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 2. Aufl., Walter De Gruyter, 1973.弗里希(Wolfgang Frisch)和雅各布斯(Günther Jakobs)也从刑法任务和刑罚的合法性出发,探讨刑法体系的功能性建构。(2)Wolfgang Frisch, Vorsatz und Risiko,Carl Heymanns, 1983; Günther Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil:Die Grundlagen und die Zurechnungslehre Lehrbuch, De Gruyter, 1991.上述讨论的形成,标志着德国的犯罪论体系开始进入刑法功能主义时代。通过对于刑事政策与刑法体系的刑法学说谱系的考察,本文试图说明,虽然刑事政策与刑法体系的关系这一理论问题在功能主义时代才得到广泛讨论,但关于刑法任务和刑罚的合法性等刑事政策立场问题的探讨,实际上贯穿德国现代刑法学术史的全过程。这一理论关切,在形成刑法概念、建构刑法体系方面具有重要的方法论意义,也为理顺整体刑法学与刑法教义学的关系提供了可能。德国的路径经验可以为我国的犯罪论体系构建提供镜鉴,同时也有助于理解刑事一体化思想在刑法教义学中的贯彻进路和限度。

一、早期启蒙思想家的刑事政策立场

虽然刑法体系在早期启蒙时代尚未形成,但早期启蒙思想家的刑事政策立场,极大地影响了德国刑法学。自17世纪开始,自然法理论的兴起成为德国启蒙运动的先导。这一运动在托马修斯(Christian Thomasius)那里发展至高潮。(3)Vgl. Eberhard Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3. Aufl., Vandenhoeck & Ruprecht, 1965,§204.此后,在霍梅尔(Karl Ferdinand Hommel)的翻译和评注之下,贝卡利亚(Cesare Beccaria)的著作被引进德国,批判中世纪的罪刑擅断,主张限制司法者权力的思想传入德国,推动了德国刑法的启蒙与世俗化。(4)参见[德]格尔德·克莱因海尔、[德]扬·施罗德主编:《九百年来德意志及欧洲法学家》,许兰译,法律出版社2005年版,第199-202页。

启蒙思想家的启蒙活动是实践性的,因而具有策略性的考量:他们试图通过争取世俗统治者的支持,坚定地为世俗权力辩护,使世俗权力接纳启蒙思想,从而达成其理性与人道诉求。因此,无论是社会契约论还是分权理论,都旨在使世俗国家的刑罚权在话语上与封建时代的专横恣意的刑罚权相区别,从而实现世俗国家刑罚权的正当化,并满足新权力社会管控与治理需要。受欢迎的启蒙思想既是一种新的权力正当化理论,同时也被包装成一种科学的治理术。(5)类似的理解,可以参见许恒达:《刑罚理论的政治意涵——论“刑事政策”的诞生》,载《月旦法学杂志》2006年第137期;劳东燕:《刑事政策与刑法体系关系之考察》,载《比较法研究》2012年第2期。启蒙思想家在选择论点时特别小心翼翼,他们的对策和论点都处于极为“舒适”的位置,因为政治家更容易被功利主义式的论证说服。在当时严酷的法律和政治环境中,这似乎是能让自己的主张得到重视的最可行的方式。(6)Vgl.Thomas Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, 3. Aufl. Springer, 2016, S.30-32.

以上视角也说明为何早期启蒙思想家在刑事政策立场方面高度肯定刑法的预防作用。(7)参见[意]切萨雷·贝卡里亚:《论犯罪与刑罚》,黄风译,北京大学出版社2014年版,第36页。虽然这种论证策略背后潜藏着实定刑法可能会被权力隐秘或直接地渗透、侵夺的风险,但这种策略也有重要价值:如果开明民族国家的统治者接受这种新知识对于自己权力的正当化,必然同时要受到这种新知识的制约。既然新权力的合法性外衣是理性原则的指导下订立的理性的实定法,那么新权力也就被拴上了理性的枷锁,长期控制着立法者。(8)Vgl. Thomas Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, 3. Aufl. Springer, 2016, S.28-29.

简言之,启蒙思想家对于刑事政策与刑法关系的理解是:刑法作为一种理性的犯罪抗制手段而被正当化,其正当化根据是理性的刑事政策立场。但这会产生两个潜在问题:一是,启蒙思想家对刑法的犯罪预防效果的肯定,并非建立在对犯罪原因的实证分析基础上,而是仅仅源于功利主义对于人“趋利避害”的本性的假设,这就为日后遭受质疑埋下了伏笔;二是,既然刑法正当化的根据是其功利用途,那么就潜藏着以刑事政策为名义的国家权力挣脱理性枷锁,直接控制摆布刑法的隐忧。(9)类似的见解,亦可参见Wolfgang Naucke, Gesetzlichkeit und Kriminalpolitik:Abhandlungen zum Strafrecht und zum Strafprozessrecht, Klostermann, 1999, S.227-229.

二、黄金时代:刑事政策与刑法的理性化

德国刑法学进入费尔巴哈(Paul Johann Anselm von Feuerbach)时代以后,刑事政策与刑法体系的关系以理性法与实定法之间的互动为背景得到呈现,并服务于构建刑法体系的构想:刑事政策学是哲学的一部分,而非独立的学科。作为哲学的一部分,刑事政策通过参与刑法正当性问题的讨论,助力于刑罚概念和犯罪概念的形成,为刑法体系奠定了基础。

费尔巴哈理论的核心命题是理性法。他所明确提出的罪刑法定理论、心理强制说以及权利侵害说等理论,均是围绕“如何才能将世俗国家的刑罚权和实证刑法正当化”这一核心命题展开的整体性思考。这一命题的存在从费尔巴哈《德国刑法教科书》开篇即提出的一般刑罚法(Das allgemeine peinliche Recht)和实证刑罚法(Das positive peinliche Recht)的区分中可以得到证明。前者系指刑法以及其适用法的根据的哲学,是关于可能的国家刑罚权的学问,旨在理性地发现刑罚的基本概念,理念上对实定法的正当化,以及进行立法指引;后者则是由实存的刑罚法规中得出的特定国家的实际刑罚权的学问。(10)Vgl. P.J.A. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, 11. Aufl., Gießen, 1832, §2.一般刑罚法的任务是提供一个可以用来评判现实中各个国家的刑罚权正当与否的普适性标准,符合这一标准的刑罚权就可以被正当化。而实证刑罚法则旨在通过对一般刑罚法的贯彻,将实定刑法正当化,从而为实际刑罚权的运用提供准据。

(一)哲学(刑事政策)与刑法体系的关系

但是,令人困惑的是为什么要用一般刑罚法来引领实定法。正是在对这一问题的回应中,费尔巴哈明确提出了构建刑法体系的构想,并就哲学(刑事政策)与刑法体系的关系发表了独到见解。

关于哲学与实定法的关系,费尔巴哈赞同哲学所阐释的理性法是实证法和一切权利义务的来源。但他同时认为,这些符合理性法的权利义务,必须借助经验知识转化为实定法,才能作为定分止争的工具,服务于人的权利与自由。实证法才是蒙眼的正义女神的准据。刑法学与哲学之间应该相互合作,但同时刑法学不应该被她那哲学姐妹的高傲忧虑所引诱,进而对祖国不忠。(11)Vgl. P.J.A. Feuerbach, über Philosophie und Empirie in ihrem Verhältnisse zur positiven Rechtswissenschaft,Attenkofer,1804,S.10.

根据这一论述,在哲学和刑法体系之间存在一道“费尔巴哈鸿沟”:哲学知识(包括刑事政策)只能够用来解释实定法,而不能控制刑法,二者之间必须要有明确的界限。哲学只能在解释实定法概念、理解实定法法源和形成体系方面发挥形式性的作用。(12)Vgl.P.J.A.Feuerbach, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts,Teil 1,Erfurt 1799, Einleitung,S.XXI.实定法已经超越自然法的完全控制,取得其独立地位。(13)Vgl.Eberhard Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3. Aufl., Vandenhoeck & Ruprecht, 1965,§216.在刑事司法中具体适用的只能是实证法,而不能是自然法。(14)[德]格尔德·克莱因海尔,[德]扬·施罗德主编:《九百年来德意志及欧洲法学家》,许兰译,法律出版社2005年版,第133页。

在这里,法学家是这道鸿沟之间的桥梁。正如立法者是理性法的仆人,法学家则是实定法的仆人,作为法学家,他必须将实定法背后的理性内涵阐释出来,以使法官按照法的精神行使法律所授予他的权力。所以,刑法学不是一门手艺,而是一门科学。作为科学的刑法学,如同一栋以概念为地基的高楼大厦。概念的形成离不开从实定法出发,用经验的方式考察其历史,收集其资料。但是,这些活动并不是真正的知识创造活动,刑法学想要成为一门科学还必须依靠哲学的帮助。刑法学想要成为科学必须同时具备三个特征:法律概念的准确性和明确性、法律条款之间的连贯性以及法律教义之间的系统性和体系性。(15)Vgl.P.J.A. Feuerbach, über Philosophie und Empirie in ihrem Verhältnisse zur positiven Rechtswissenschaft,Attenkofer,1804,S.50.这都是刑法学家的任务。法学家应当根据实定法和经验手段,整理出素材,并借助哲学思维推导出这些概念的内涵,按照逻辑形成系统。

为了完成刑法体系的建构,在说明刑罚、国家的刑罚权如何而来,以及刑罚的正当性和刑法的任务这些实定法的基本概念的形成过程中,法学家需要超越哲学与实定法学之间的鸿沟。原因在于,由于实定法在起草时并没有理解到理性的刑罚等概念的实质内涵,因而其内涵并没有体现在实定法中。相反,实证法中充满了各种各样的矛盾,特别是包含了许多非常武断的恣意的刑罚,这些内容令人失望且模糊不清,因而无法作为理解理性的刑罚的材料,更无法从中推导出适用刑罚的原则以及刑罚的规模等内容;唯一具有解释力的哲学则缺乏权限。因此,在形成刑罚等刑法的基本概念时,必须例外地给哲学一个做“女王”的实质性权利,这个权利在实证法的其他问题中应当是被拒绝的。(16)Vgl.P.J.A. Feuerbach, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts, Teil 1, Neudruck der Ausgabe Erfurt 1799, Einleitung, XX-XXI.

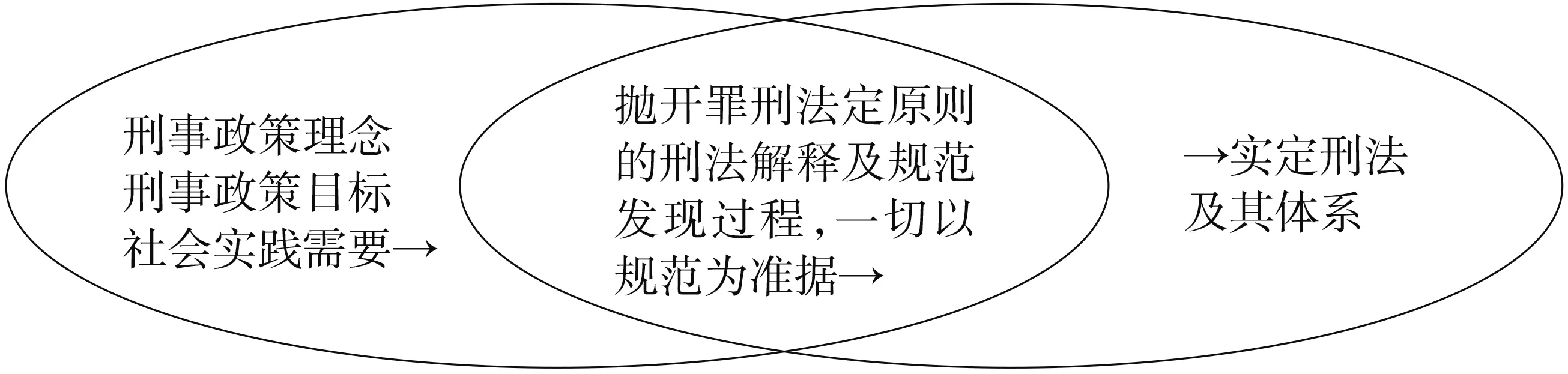

因此,如图1所示,费尔巴哈对于哲学(刑事政策)与实定法关系的完整理解是:实定法是独立于自然法之外的,哲学与实定法之间,天然地应当存在一条鸿沟。唯一的例外是,在发展刑法的基本概念时,需要超越这一鸿沟,让实定法在理性法的引领之下发展出基本概念,并在此基础上形成刑法体系。哲学家的任务仅限于发展出理性的刑罚和犯罪概念,至于其他具体任务,则完全依赖于实定法。费尔巴哈不想以哲学去冲击实定法(这正是他极力批判的),而是试图用理性法去发展刑法学概念及体系,引导实定法发展,从而造就出实质法治国刑法的理想图景。

图1 “费尔巴哈鸿沟”及其贯通:辅助知识无界,刑法有界

(二)一般刑罚法的构成逻辑及其对实定法的影响

如上所述,一般刑罚法(理性法)是费尔巴哈之刑事政策的集中体现,也是“费尔巴哈鸿沟”的唯一例外。理解费尔巴哈的理性法对实定法的影响,需要理解一般刑罚法的构成逻辑。费尔巴哈从刑罚的概念推导出刑罚的目的与权利侵害说,奠定了刑法体系的基础;并通过心理强制说推导出罪刑法定原则,确立了实定法的权威。

1.刑罚的概念:刑罚、惩戒与预防

费尔巴哈认为,刑罚概念是理解刑法的起点。具体体现为国家给个人带来的恶害,这种恶害的一个重要的特点是,刑罚是对于过去已经实施的不法行为所施加的痛苦,而并不指向将来。(17)P.J.A. Feuerbach, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts, Teil 1, Erfurt 1799,S.14-18.这里涉及康德哲学关于法律与道德的区分。费尔巴哈同样认同这一点,认为道德关乎内心,而法律规整行为,故而惩罚无关行为人的人格,而只是因错误的行为而起。因此,在考虑应当对行为人科以何种刑罚时,法官不应考虑这种刑罚的施加是否能够阻止犯罪人未来的犯罪行为,即便是应受惩罚的犯罪人,也是一种目的,而并非可资利用的工具。如果说国家无法通过刑罚来实现对未来的权利侵害人的预防,我们并不会因此而批评国家,因为这是很自然的情况。(18)Vgl.P.J.A.Feuerbach, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts, Teil 1, Erfurt 1799, S.40-43.

基于这一理由,费尔巴哈对当时流行的特殊预防理论给予了有力回击(19)此前及当时的特殊预防论者主要包括Ernst Ferdinand Klein (1743—1810)、Gallus Aloys Kleinschrod(1762—1824)、Christoph Carl Stübel (1764—1828)以及Karl Grolman (1775—1829)等学者。多数特殊预防论者持警察国家立场。:对于已经实施犯罪的犯罪人的行为科处刑罚,应当与为了解决刑罚标准的刑罚概念相区分。这种刑罚的执行实际上是一种惩戒。惩戒当然具有促使行为主体实施合法行为的目标,但这个目标却不是刑罚的目的。进一步,费尔巴哈区分刑罚和预防。预防是为了避免未来的侵害,并不以违法行为的实际实施为前提,但预防并非刑法的职能特征。而特殊预防理论的追随者实际上就犯了这样一个巨大的错误:他们将刑罚、惩戒和预防这三个不同的概念范畴混淆起来,最终陷入一个巨大的概念混乱。混乱的原因在于,没有分辨不同概念的不同本质,进而将不同的内容用一个共同的语言用法来表达,最终将这些内容都归为刑罚的目标。但实际上,他们所说的这种刑罚并不是刑罚,而是预防。(20)Vgl.P.J.A.Feuerbach, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts, Teil 1, Erfurt 1799, S.20.

以自由法治国的国家观为基础,费尔巴哈进而界定了刑罚的目的与权利侵害说:为了实现法律上的自由,人类以社会契约设立国家。国家的目的是保障国民的自由,而非干涉国民的思想。任何侵害权利的行为都违反了国家目的,因此国家有权且有必要设立制度,防止权利侵害的发生。刑罚手段由国家目的确定,旨在保证个人权利不会遭受损害。因此,实质犯罪概念应当被界定为权利侵害。逾越刑法上的自由界限的人,即被认为侵害了权利,因而应当被认定为犯罪。那么,在理性的国家中,从理想的刑事政策的角度看,最能够实现这一目标的手段又是什么呢?答案是通过法律实现心理强制。(21)Vgl.P.J.A.Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, 11. Aufl., Gießen, 1832, §8-21.

2.刑罚威慑的目的:藉由罪刑法定,实现心理强制

由此可见,费尔巴哈通过一般刑罚法理论,推导出权利侵害说和实质犯罪概念,同时他明确地反对了预防理论,这就与一般印象产生了背离:费尔巴哈对于刑罚的理解并非完全如同黑格尔所批判的那样,试图把人当成工具吗?

答案是否定的。这一疑问源于将费尔巴哈的威慑理论与一般预防理论混同,对这一问题的准确揭示也是对于费尔巴哈的刑事政策理论的拨云见日。一言以蔽之,费尔巴哈的威慑理论以促进权利,保障个人自由为终极目的。刑罚的目的并非威慑,而是保护权利,防止权利受到侵害;威慑本身并非目的,而只是实现促进人的自由发展这一目的的手段。虽然费尔巴哈仅仅在实然层面提出了刑事政策概念,(22)参见[德]费尔巴哈:《德国刑法教科书(第14版)》,徐久生译,中国方正出版社2010年版,第30页。但他的一般刑罚法实际上是一种应然的刑事政策概念。这一刑事政策概念并没有将刑罚的目的设置为预防,刑罚仅仅是一种报应。威慑理论是在立法论层面而非在司法论层面来加以说明的。我们需要借助心理强制说来进一步阐释这一问题。

早在17世纪,德国自然法的鼻祖普芬道夫就已经完整地提出了心理强制说,并对刑法学中的预防思想产生影响。(23)Vgl.Eberhard Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3.Aufl., Vandenhoeck & Ruprecht, 1965, §153.费尔巴哈对于心理强制说的独特的、划世纪的贡献在于,他否定心理强制说对于刑事司法和刑罚的执行过程的影响,而将其与刑事立法的产物——实定法无条件地联系起来。也即,法官没有任何权力以心理强制说为根据,通过将无罪之人判定为有罪,来实现一般预防的效果;行政机关也无权对司法过程和行刑过程施加政治影响。相反,司法权滥用和法官自由裁量权过大的现象是费尔巴哈猛烈批判的对象。

因此,费尔巴哈的心理强制说仅仅是立法上的心理强制,而非司法上的心理强制,心理强制说与罪刑法定原则是一个硬币的两面。不遵守罪刑法定原则,即是对心理强制说的违反:心理强制的良好的效果,来源于一切以实定法为准据带来的安定性。费尔巴哈的心理强制说是警察国家主张的对立面,并不直接干预个体的理性选择,其用意仅仅在于为一般市民提供一个心理上的作用力,防止他们在非理性的欲望的悬崖边上越走越远,期待他们能通过犯罪的成本收益的衡量,做出符合道德律的理性选择。他的法律威慑论是以保证交往性自由的存在前提条件为目的。在自由这一目的面前,威慑效果应当让位。因此,费尔巴哈明确指出,他自己的理论并不属于预防论。区分刑罚威慑的目的(Zweck der Androhung der Strafe)与刑罚实施的目的(Zwecke der Zufügung der Strafe),将前者的目的理解为劝阻可能的不法行为,将后者的目的定位为维护法规范的有效性,乃是基于保证自由的需要,即便这种法律威慑是一种弱威慑,其效果可能并不理想。(24)Vgl.P.J.A. Feuerbach, Ueber die Strafe als Sicherungsmittel vor künftigen Beleidigungen des Verbrechers (1800), im Thomas Vormbaum:Moderne deutsche Strafrechtsdenker,Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2011, S.82-98.

三、刑事政策学勃兴:实证主义与学派之争

虽然费尔巴哈的理性法立场随后被形式的自由主义立场所取代,但他提出的构建刑法体系的构想,却在实证主义时代得到响应。其中,杰出的代表是默克尔(Adolf Merkel)、宾丁(Karl Lorenz Binding)以及李斯特(Franz von Liszt)。限于篇幅,本部分仅仅考察宾丁和李斯特的刑事政策立场,以及他们对刑事政策与刑法体系关系的看法。

(一)宾丁:刑事政策与规范理论

宾丁鲜有提及刑事政策的概念,但这并不意味着宾丁的理论没有隐秘地包含刑事政策的内容。宾丁是目的解释的忠实信徒。他对于刑法解释技术与解释方法的痴迷使他抛弃了罪刑法定原则,并容许类推适用。这样一来,刑事政策借助目的解释的管道进入刑法中。

1.罪刑法定的批判与刑事政策的解释论贯通

宾丁在其《刑法手册》的开篇中明确赞同实证主义立场。基于实证哲学,自然法理论被放逐,刑法学者的任务仅仅是从实定法出发,对实定法的渊源展开考察,围绕着实定法条文确定概念,形成体系,并在法律的解释中探寻法律的目的。(25)Vgl.Karl Binding, Handbuch des Strafrechts, Duncker & Humblot, 1885, §.27.该见解无疑对于刑法学以实定法为基础展开解释学工作,推动朝向精致化和系统化方向发展具有重要意义,也为当时哲学观点与实定法之间的相互冲突现象指明了进一步的发展方向。但是,宾丁所理解的实证主义,只是将法律作为研究素材,而非作为不可置疑的信仰。令人大跌眼镜的是,出于对自然法的鄙视和对实证主义的坚持,宾丁将“孩子与洗脚水一同倒掉了”——这个孩子就是罪刑法定原则(nulla poena sine lege)。

通过考证,宾丁指出,虽然刑事立法和教义学以罕见的一致同意接受了这一原则的存在,但其专政(Tyrannei)仅仅是晚近以来的事情。自然法文本中的法,内涵并不是实证法,而是指规范。没有规范的地方,就没有不法,规范的存在是刑罚的必要条件。但是,对于规范而言,是否成文并不重要。将罪刑法定之法限定为实定法的表述,仅仅是启蒙时代以来自然法演化的产物,自普芬道夫以来,德国刑法学接受了心理强制说。根据该理解,心理强制是规范的功能。但在费尔巴哈那里,只有成文法才承担着制衡犯罪的任务。没有成文法就没有刑罚,不明确的刑法是不可接受的,法律不应当被类推适用,也不应随意解释。除非刑法有所规定,否则不应施加任何处罚,法律不溯及既往。这样一来,刑法典就不再与心理强制这一心理学理论和刑事政策要求相联系了。要么坚持心理强制说,要么坚持新的罪刑法定原则,鱼与熊掌不可兼得。不仅如此,以制衡理论为基础的罪刑法定原则是不合理的,因为立法者不可能造就完美的法律。现实中的法律往往是不完美的,因而需要学者科学研究和法官的解释。因此,这一罪刑法定的要求几乎会使法律人失业,法官变成机械教条地适用法律的工具,最终必然导致个案不公。宾丁肯定了分权理论和制衡理论都会对法律明确性的推动,但他坚持认为,通过对习惯法和类推适用的排除、法不溯及既往的明确,规范所起到的心理强制作用将会被大大削弱。(26)Vgl.Karl Binding, Handbuch des Strafrechts, Duncker & Humblot, 1885,S.17-23.

亦即,在宾丁看来,与其说实定法具有良好的刑事政策效果,不如说规范才具有心理强制作用。因此,法律人的任务是通过对于实定法的解释,发现可以实现威慑犯罪的规范。规范的发现需要借助对法律目的的探寻和解释方法来实现。为了达到良好的刑事政策效果,不需要排斥习惯法,也不需要否定法的溯及力,因为规范始终存在。此外,既然刑法解释的目的是发现法律背后的规范,那么类推适用也是可以允许的。

2.刑事政策理念:通过规范保护法益

宾丁对现代意义上的罪刑法定的否定既反映了当时德国社会转型中在犯罪管控压力之下,对于法律完备性的诉求以及扩张法官权力的现实需要,也贯彻了宾丁本人对于刑事政策的独特理论理解。该理解建立在宾丁的规范理论的基础上。

如上所述,宾丁所理解的法规范具有超越实定法的意蕴。(27)参见梁奉壮:《宾丁规范论研究:本体论考察》,载《清华法学》2017年第1期。规范被给予预防犯罪的重要的刑事政策使命:规范的目的在于预防,以及禁止具有法秩序损害性结果的特定行为,并命令作出不可或缺的行为。(28)Karl Binding, Handbuch des Strafrechts, Duncker & Humblot, 1885,§ 51,S.231.具体而言,规范实现预防效果的途径是:通过确证权利与义务,使个人基于其义务动机,服从于权威意志,最终实现保护法益的目标。因此,也可以简单地说,规范的目的是保护法益。(29)参见梁奉壮:《宾丁规范论研究:本体论考察》,载《清华法学》2017年第1期。亦即,宾丁用规范保护法益的目标说明了刑法的任务,同时认为:刑法的任务和刑罚的任务并不是一回事。刑罚是用以实现刑法的任务(保护法益)的手段。为了实现这一任务,刑罚必须能够使犯罪人屈服于法律的强制,认识到自己的义务,从而维护规范的统治。规范的任务是预防性的,但刑罚的任务却是报应性的。

对于宾丁刑事政策理念的梳理可以再次印证古典学派并非纯粹的绝对主义立场。宾丁和费尔巴哈的理论都区分了一般意义上的刑法(或规范)以及具体的刑法适用过程的不同目标与任务。他们都一致地认为,刑法(或规范)在一般意义上起着预防权利(或法益)侵害的刑事政策功能。但是,作为具体刑法适用过程的犯罪认定和刑罚科处过程,却应当以报应正义为限度,其目的在于稳定法律(或规范),从而借助有效的法律(或规范)来继续履行预防任务。刑罚适用过程中的预防效果只是附随效果而已。

但是,宾丁和费尔巴哈之间已经开始明显出现区别:费尔巴哈的权利侵害说乃是前实证性的,也即,由于刑法预防的终极目标是为人的全面发展和交往创造前提,那么任何违反这一目标的预防同时就是不被允许的。这一刑事政策理念可以引领立法和司法。宾丁的法益论则是实证性的概念,是从实定法中归纳出来的,不带有任何前提性的价值预设,因而缺乏人权保障的实质法治国机能。

不仅如此,宾丁对于刑法解释的见解已经打破启蒙运动以来对于立法权与司法权关系的理论建构。同时由于他抛弃罪刑法定原则,允许类推适用,刑事政策目标就可以借助刑法解释论的管道长驱直入刑法的领地。罪刑法定从形式、刚性的要求,变成一块需要实质解释的、可以任意捏弄的橡皮泥。亦即,宾丁的洞见带来的隐忧在于,如果绕过体系建构,而从刑法解释的层面贯彻刑事政策目标,那么,当过分强调一切实定法的不足都可以通过解释来解决,以适应社会生活实践和个案正义,为了达到解释目的千方百计,不惜超出文义可能范围的界限的时候,将会导致刑事政策闯关夺地、罪刑法定原则献城自刎的危险后果。

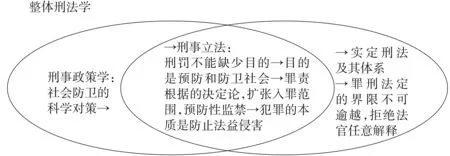

综上所述,如图2所示,由于对罪刑法定原则的抛弃,对目的解释论和不具备批判功能的法益概念的提倡,宾丁将刑事政策理解隐秘地整合到刑法解释论及规范理论中,从而在事实上逾越了刑事政策与刑法体系之间的鸿沟。

图2 宾丁式的刑事政策越界过程:规范有界,刑法无界

(二)围绕刑罚目的展开的学派之争

德国的学派之争(Schulenstreit)主要在宾丁和李斯特二人之间展开,起于刑罚目的,终于刑事政策。(30)前期的争论中,默克尔也发表了大量意见。在争论后期,对垒双方则是李斯特和比克迈耶(Karl Birkmeyer,1847—1920)。二人均认同法律实证主义,他们的区别在于:宾丁执着于法律背后的规范和目的解释,而李斯特则执着于探寻目的背后的经验世界;宾丁反对用目的来建构体系,而李斯特则反对法官超越权限开展目的解释。这些区别看似混乱,实际上有着清晰的深层次线索:如何看待刑法学的知识疆域?如何理解法官和立法者的权限?

1.新刑事政策理念:刑法目的性思想

在《刑罚的目的思想》一文中,李斯特一针见血地指出:“关于刑罚的目的问题,不是在日常生活中法学家们在冷静思考之后,对某个具体问题发表不同观点的学派之争,它关系到可能对现行法的权威不可动摇的信任产生怀疑的重大原则问题。在对该问题回答的过程中,更多地涉及国家对危险的行为进行处罚的范围,以及刑罚的内容和范围的标准问题……如果有些学者相信在刑法教科书中无须探讨刑罚目的问题,那纯粹是自欺欺人。”该文亦是马堡计划(Das Marburger Programm)的开端。李斯特梳理了宾丁与相对主义者就刑罚目的展开的论战,以及国际范围内的刑法改革运动的概况,并指出刑法发展应当接受目的思想的指引。通过对刑罚进化过程的历史梳理,李斯特指出这一争论的现实意义在于将从根本上回答何种行为必须科以刑罚以及如何决定刑罚这两个关乎刑法学发展的本源性问题。他强调,一个初步的标准是,只有必要的刑罚才是公正的刑罚,刑罚是实现目的的手段,必须与目的相适应,并且在适用中保持节制。目前,关于刑罚的秘密远没有得到充分揭示,必须采取社会科学的方法,将刑罚作为社会功能,用科学的方法对刑罚的效果展开系统性的研究,这是解决争议的唯一基础。(31)参见[德]李斯特:《论犯罪、刑罚与刑事政策》,徐久生译,北京大学出版社2016年版,第1-44页。

当时,二次工业革命使德国迅速完成了由农业国至工业国的转型,城市化与产业化的急剧发展,助推了社会的碎裂化,使得犯罪产业开始成为越来越严重的问题。社会结构的变化,要求重新审视国家与个人的关系,这间接对刑事司法造成冲击,呼唤着刑事司法的改革。(32)Vgl.Eberhard Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3.Aufl., Vandenhoeck & Ruprecht, 1965, §304.因此,面对严重的犯罪现象,李斯特试图让刑法能够实现更好的犯罪控制效果。结合上文讨论,现代学派对绝对主义的攻击可能有“构陷”之嫌。在古典学派的刑罚理论中,报应与一般预防是一体两面。从目的的角度来看,其并不缺少刑罚目的,因而李斯特对于古典学派缺少刑罚目的的批判是站不住脚的。(33)劳东燕教授的类似见解,参见劳东燕:《刑事政策与刑法体系关系之考察》,载《比较法研究》2012年第2期。但是,这种要求关注刑罚效果的“呐喊”,却点中了古典学派的“死穴”。宾丁也指出刑法本身对于犯罪预防效果的有限性,并寄望于规范这一概念。通过要求重新重视刑罚的目的和刑罚的效果,报应与一般预防这一自启蒙时代以来就被策略性地黏合在一起的刑罚理论,开始面临腹背受敌的窘境。最终,特殊预防如愿以偿地在这场学派之争中取得了其应有的理论位置。(34)参见[德]李斯特:《德国刑法教科书》,[德]施密特修订,徐久生译,法律出版社2006年版,第24-30页。

李斯特对于特殊预防的强调也是基于其新的国家观与犯罪观。与传统刑法学者的宪政自由主义国家观不同,李斯特的国家理论奠基于社会福利国家的国家观。从这种观念出发,为了达到良好的刑事政策效果,国家必须关心行为人及行为人的人格。(35)Vgl.Eberhard Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3.Aufl., Vandenhoeck & Ruprecht, 1965, § 321.在新的预防刑法的理念下,刑法学如同一个“泥足巨人”,两只脚站在报应和预防这两艘相背而行的船上。在这一点上,李斯特的特殊预防理论已经埋下了警察国家的危险。

当然,李斯特的出发点也将刑事政策刑法化,以防止在当时犯罪问题严重、国家急需采取非常手段的背景下,用不稳定的刑事政策完全侵占法律领地所可能带来的危险。与其废弃法律,还不如主动对法律进行改良,使之能够满足社会控制的需要,保留其在国家中应有的位置。(36)Vgl.Eberhard Schmidt,Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege,3.Aufl.,Vandenhoeck & Ruprecht,1965,§339,S.414.因此,李斯特既以社会防卫为基本立场,同时也希望坚持形式法治国原则。这样,我们才能理解李斯特为何坚定地支持罪刑法定原则。作为进化论的拥趸,李斯特相信刑罚从报应发展至预防是历史性的进步。通过刑罚改革运动,可以令古老的、过时的法治原则,在转型时期仍能适应社会需要,不因时代精神的变化而被弃置,同时建立和激活现代意义上的刑事政策学,使之助力于犯罪控制的国家任务,指导刑事法治。

最初,在1882年的马堡计划中,李斯特还没有明确认识到刑事政策的概念在其目的性思想方面的重要性。当时他只是指出,在与犯罪做斗争中,刑法科学需要引导。也正因为此,对于这些学科,刑法科学不应也不能够采取无动于衷的态度。(37)Vgl.Liszt, Der Zweck gedanke im Strafrecht, ZStW 3(1883),S.1-47.他只是希望从刑罚角度入手,系统研究刑罚的目的以及社会效果。但是,随着研究和思考的深入,刑事政策的概念在李斯特的目的性思想中开始日渐清晰起来,并最终获得其在整体刑法学中的核心地位。

在《刑法学的任务与方法》一文中,李斯特明确地指出刑法学的三大任务,并据此提出了整体刑法学(gesamte Strafrechtswissenschaft)的概念:第一,教育任务。即训练和培养实务人才(包括律师和司法人员)的任务。其主要的学问即是刑法教义学和刑事诉讼法学。第二,科学任务。即通过科学的方法来研究犯罪原因的犯罪学,以及研究刑罚效果的刑罚学。第三,政治任务。即通过不断完善立法,从而实现犯罪抗制任务的刑事政策学。上述学科的共同任务是维护法秩序。因此,刑事政策是整个研究的中心。各个学科通力配合,最终形成整体刑法学。(38)Franz von Liszt, “Die Aufgaben und die Methode der Strafrechtswissenschaft,” in Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, 2 vols. (Berlin: Guttentag, 1905),S.284-298.

这样一来,刑事政策开始由规范意义上的立法政策,被拓展为以目的为管道,将目光聚焦于理解和认识经验世界的规范科学。刑事政策学被赋予科学的精神,由费尔巴哈时代的刑法辅助知识中的旁支,摇身一变为一门独立的学问。刑事政策学作为目的性思想的代言人,成为刑事法科学“大家庭”的灵魂所在。(39)关于这段的历史。可参见Eberhard Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3.Aufl., Vandenhoeck & Ruprecht, 1965, §309.

2.新边界:刑事政策与刑法体系的关系

在体系建构方面,李斯特接续了费尔巴哈的构想,强烈主张将刑法学发展为一门体系性的科学,(40)参见[德]李斯特:《德国刑法教科书》,[德]施密特修订,徐久生译,法律出版社2006年版,第3-4页。李斯特主张,整个刑法体系的建立,需要以刑法基础概念的认识与抽象化为前提,层层展开概念与推导过程,最终形成一个严密的刑法体系。(41)Vgl.Eberhard Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3.Aufl., Vandenhoeck & Ruprecht, 1965, §320.为了认识和抽象出犯罪和刑罚这两个基础性的概念,就必须追问:为什么要有犯罪与刑罚,以及犯罪与刑罚是具有何种用处和功能?法益概念的功能与意义便是回答这些重要问题的。借助“法益”,目的思想便可以进入法学领域,对法学开展目的性研究,并终结形式逻辑。(42)Vgl.Franz von Liszt, Rechtgut und Handlungsbegriff im Bindingschen Handbuche. Ein kritischer Beitrag zur juristischen Methodenlehre,ZStW Bd.6(1886),S.663-698.这样一来,整个刑法的概念形成过程和体系展开,就被建立在目的(功能)和逻辑的双重作用的基础之上。而刑事政策学正是专门研究目的性思想的重要学科,帮助刑法教义学探寻其功能,为刑法教义学的概念形成过程和体系形成奠定事实性、功能性和价值性的基础。

因此,法益概念直接被从刑罚目的中推导出来,用以界定犯罪的实质概念,成为整个犯罪论体系的无冕之王。同时,罪责论的变迁是刑法研究的“晴雨表”。李斯特明确区分了不法与罪责,二者一个指向贯彻目的性思想的预防刑法,同时将值得动用刑罚和保安处分的行为评价为不法;另一个则指向贯彻报应思想的责任刑法,仅仅将具有罪责的行为评价为具有刑事可罚性的犯罪。整个犯罪的概念与逻辑,就从李斯特这里被确定下来,并在此基础上展开。

但是,由于刑事政策是整体刑法学的核心,并且是目的性思想的阐释者,便存在刑法体系被刑事政策学侵夺的危险。偏重经验主义的方法所展开的刑事政策学研究只留下了有目的的刑罚,而不是刑法。由于刑事政策学的兴起和急剧膨胀,刑法学在人权保障方面的作用可能遭到削弱。

在李斯特看来,刑事政策主要服务于刑事立法和刑法体系建构,但这并不意味着扩张司法权,因而上述批判并不成立。人权保障的任务可以通过罪刑法定原则的严守得到实现。因此,他指出刑法是“罪犯的大宪章”,罪刑法定原则乃是“公民抵御国家绝对权力的堡垒”,是“刑事政策的不可逾越的障碍”,并严词拒绝目的解释。这样一来,将罪刑法定原则和法益概念共同列为犯罪论体系的界限性原则,使之与刑事政策学的论域相互区隔。这就是著名的李斯特鸿沟,是界定刑事政策与刑法体系关系的经典表达,如图3所示。

图3 李斯特鸿沟:刑事政策有界,刑法有界

相较于宾丁的设计,李斯特的方案在外观上更为可行。由于李斯特的法益概念也是前实证性质的,因而可以在一定程度上限制立法者权力。同时,刑事司法也维持了启蒙以来的架构。但是,这只是问题的表象。李斯特方案明显埋下了重大隐患:第一,李斯特鸿沟只能限制学理和司法,而不能限制立法。刑事政策是犯罪对策,刑法是“刀把子”。刑事政策始终可以通过将自己的意志上升为刑事立法,进而运用“刀把子”。第二,法益概念从其诞生之日起就具有极强的可伸缩性,既可以被用于刑罚扩张,也可以用作刑罚限制。这样一来,就相当于没有标准。所以,法益概念对立法者的限制作用极其有限,在讨论过程中也可能不断扩张。第三,在李斯特那里,刑罚与保安处分的二分也导致德国刑法急剧膨胀。

四、李斯特鸿沟的贯通:从灾难到重生

(一)行为人刑法与刑事政策在实践中的越界

学派之争以后,新康德主义开始流行于刑法学界,犯罪论体系由古典体系迈向新古典体系的轨道。相比之下,由于直接与社会实践关联,刑事政策学逐渐倾向于社会防卫。随着战后民众生存及经济状况的恶化,对软弱的民主制的不满日益增加,刑事政策研究越来越重视对行为人的研究,甚至开始逐渐与右翼极端主义势力的理念相契合。在这方面,典型的例子是犯罪生物学对于优生学、种族卫生以及遗传等问题的研究。在魏玛共和国的刑法改革的辩论中,即有论者提出有必要采取自愿或强制的绝育措施。(43)See Richard F.Wetzell:Inventing the Criminal: A History of German Criminology,1880-1945,The University of North Carolina Press,2000,p.107.安乐死的概念也在这个时期得到酝酿。实际上,这些极端思想与李斯特所提出的社会防卫思想是具有渊源关系的。李斯特的弟子也在这里扮演了不光彩的角色,例如Eduard Kohlrausch和Eberhard Schmidt曾与纳粹接触,并努力说明李斯特的理论可以如何与国家社会主义的刑事政策相协调。(44)Vgl.Thomas Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, 3.Aufl., Springer, 2016, S.127.因此,后来纳粹提出“消灭无生存价值的生命”的口号,对遗传病患者实施强迫性绝育手术,对非雅利安人(主要指犹太人和吉普赛人)、遗传病患者、同性恋、反纳粹分子等展开安乐死的行动也就不足为奇了。(45)参见孟钟捷:《德国简史》,北京大学出版社2012年版,第161页。

20世纪30年代纳粹掌权后,强调有力的民族运动,提倡行为人刑法以及刑事政策的刑法化,不再是辩论的议题,而是成为一种明确的政治正确。(46)Vgl.Thomas Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, 3.Aufl., Springer, 2016, S.181.自由主义与个人主义被认为不符合时代精神,李斯特鸿沟被彻底跨越。随着纳粹内政治理上的铁腕手段以及全民宣传带来立竿见影的效果,更多的法律人参与到对纳粹思想的认同中(包括认同纳粹所实践的Irrationalismus),甚至可能真的从中感受到了对领袖的崇敬与民族自豪感。1933年6月10日,国际刑事政策联合会德国分会理事会发表的书面宣言是此一时代精神的集中表达。(47)参见何秉松:《政治对刑法犯罪理论体系的影响和制约》,载《河北法学》2005年第12期。除了卡尔·施密特以外,Edmund Mezger、Welzel等我们熟知的刑法学者也都参与了为新政治服务。

有论者指出,纳粹时期的刑事政策理解,是对李斯特的刑事政策理论的延续。例如,1933年11月24日希特勒颁布《保安处分法》,以所谓“保护监禁”(Schutzhaft)全面将集中营制度常态化。纳粹的集中营(Konzentrationslager)制度通过李斯特的保安处分概念得到合理化。虽然李斯特并没有说,要将不能改造的犯罪人全部消灭。(48)Vgl.Thomas Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, 3.Aufl., Springer, 2016, S.134.因此,虽然李斯特提出了鸿沟的概念,但由于对社会防卫的重视,鸿沟贯通的潜在危险也同时蕴于他的理论方案之中。后来的行为人刑法与刑事政策刑法化,很难说不是与之一脉相承。

(二)功能主义:刑事政策目标引导刑法体系

与本文的主题相关,刑法功能主义虽然在时间上发生在战后德国知识界的反思浪潮之后,但并未完全纠正李斯特对于刑法任务的设定。恰恰相反,由于战后福利国家理念的兴起,刑法的预防面向得到更为充分的重视,在实质法治国的思潮中,代表理性传统的康德哲学和黑格尔哲学也被扔进了垃圾桶,原因在于:此时的有力观点认为,唯心主义哲学观推导出来的,往往是形式法治的立场。而为了避免实定法助纣为虐,就有必要采取实质法治观。伴随着“告别康德和黑格尔”的口号,在20世纪60年代,与目的性思想有着重要关联的功利主义与战后的政治诉求相结合,形成了新的刑事政策基调。(49)关于形式法治与形而上学的关系,参见Thomas Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, 3.Aufl., Springer, 2016, S.48.关于德国法治国概念的变迁,可参见劳东燕:《罪刑法定本土化的法治叙事》,北京大学出版社2010年版,第74-81页。

其中,典型的代表是Roxin的刑法功能主义设想。在《刑事政策与刑法体系》一书中,他试图以刑事政策为先验性的基础,并在此刑事政策的功能性基础上发展刑法体系。法益理论也在这个时期重新确立其重要的理论位置,作为实质犯罪概念的通说,一直传承至今。

因此,功利主义成为德国刑法学的新时代精神。李斯特的功利主义见解在战后又被功利主义思潮与刑法功能主义立场接纳。正是在这样的背景下,罗克辛大胆地提出了“跨越李斯特鸿沟”的构想,他将目的性思想这一价值论层面的刑事政策引入刑法体系以指引犯罪论体系建构。当时萌芽的积极一般预防理论也属于功利预防思想的延续。

当然,除了当时的刑事政策思潮,刑法功能主义的产生更多源于刑法教义学方法论的闯关与夺帅,是物本逻辑的存在论建构方式与规范论的方法论之间相互调和的产物。刑法学进入目的理性时代,对实践理性思潮更加重视,这是刑法学方法论的最新进展。(50)参见[德]克劳斯·罗克辛:《刑事政策与刑法体系》,蔡桂生译,中国人民大学出版社2011年版,第20页。在这样的理解下,规范论的视角与刑法的功能被进一步强调,刑法教义学的实践理性得到重视。一方面,学者们认识到,作为一种建构性的刑法理论,应当从应然视角展开刑法体系建构,而非停留于对实定法的描述;另一方面,理论要服务于现实,体现理论对于现实的指引功能。作为调整社会生活的法学,必须要对社会现实的进步产生意义和效果,满足调整社会关系的需要,因此这就要求法体系具有一定的目标考量,正是这些目标体现了刑法的实践理性,正当化了刑法和刑罚。

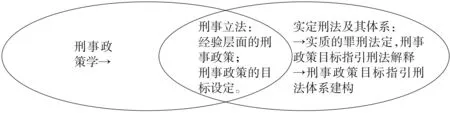

如图4所示,根据这一新的方法论,刑事政策被一分为二:作为刑法价值引领层面的刑事政策目标设定,进入刑法体系,成为刑法体系的有机组成部分,同时经验层面的刑事政策以及刑事政策目标设定,则仍然指导刑事立法。

图4 罗克辛贯通:解释方法与体系建构方式的进一步明确

在体系建构层面,刑法体系与刑事政策目标相互融贯,成为刑法教义学理论发展过程中的独特方向,也是一场重要的方法论变革,更为理解刑事政策与刑法体系的关系提供了典范。限于篇幅,关于其他刑法功能主义论者的相关讨论无法展开。简言之,刑法功能主义只是一种犯罪论体系建构的方法论,至于具体的理论内容,则因不同学者的偏好而存在差异。例如,在晚近以来关于刑法功能主义的研究中,有学者将功能主义的立场分为人的功能主义与系统功能主义。(51)Vgl. Schneider, Hendrik, Kann die Einübung in Normanerkennung die Strafrechts- dogmatik leiten? Eine Kritik des strafrechtlichen Funktionalismus, Duncker & Humblot, 2004,S.68.如何对功能主义的方法和学说做进一步评价,是刑事政策与刑法体系关系研究中的一项进阶议题。

五、温故知新:刑事政策与刑法体系的关系

如果上述“温故”的过程可能略显散乱,部分是因为历史本身极为复杂。为了化繁为简,有必要进一步对刑事政策与刑法体系的关系史中所涉及的主要议题条分缕析地加以总结,从而获得解决我国现实问题的启迪。

(一)刑事政策的概念形塑:体系论与解释论

根据上述问题史梳理,教义学面向中的刑事政策与刑法体系的关系问题具有多重维度。从费尔巴哈到李斯特,再到罗克辛,刑事政策这一概念本身都是处于形塑过程之中。

首先,在费尔巴哈时代的重要任务是确立实定法的权威,并用启蒙以来的理性法指引实定法发展。因此,费尔巴哈所关注的刑事政策是理性法的有机组成部分,是用以探索并形成刑罚等刑法基本概念的刑事政策。刑事政策这个名词本身在费尔巴哈那里并不重要,但作为说明刑罚目的、刑法任务的刑事政策内容已经存在,并成为理性法的重要组成部分。费尔巴哈的刑法理论具有以人的自由发展为目标的理想型气质,而与预防理论无关。

其次,宾丁的理论建构使刑事政策考量作为目的性解释的隐秘组成部分,在刑法解释的过程中发挥作用。由于宾丁对于刑法解释的无限度强调,自启蒙运动以来的形式的罪刑法定被宾丁抛弃了。宾丁明确区分实定法和规范,并指出二者的目的不同。在这个过程中,规范的目的被界定为具有刑事政策性质的预防目标。可以说,宾丁开启了在解释论层面贯通刑事政策思考的先河。

在李斯特那里,刑事政策的概念作为整体刑法学的核心内容被阐发。但李斯特所强调的刑事政策概念,更多的是一种经验层面的刑事政策,直接与刑罚的效果相关联。虽然李斯特也提过最好的刑事政策是最好的社会政策,但在刑罚改革运动中,李斯特力推保安处分,从而使通过刑罚实现预防的理念得到贯彻,并最终在刑法学中二分天下。这开创了刑事政策通过立法论引领刑法发展的发展范式,与古典学派直接对立,奠定了预防刑法在立法论、司法论、体系构造论层面的思想基础。

最后,在上述发展之后,刑法体系本身得到快速的迭代。在刑法功能主义时代,罗克辛明确区分了作为目标设定的刑事政策与作为经验研究的刑事政策,将目标设定的刑事政策明确贯彻到刑法解释中,并明确以罪刑法定为控制界限;而在体系建构方面,也用刑事政策目标指引刑法基本概念的形塑。法益理论作为刑事政策目标被坚持下来。

因此,本文的第一个新知是:不仅刑事政策这一概念本身存在价值(目标设定)和经验研究层面两个层次,根据学术史梳理,刑事政策与刑法体系的关系问题至少具有刑法解释论层面和刑法体系建构层面两个不同维度,这两个维度不应被混淆。

(二)知识与权力:社会变迁中的刑法理论

自启蒙以来,刑法理论始终策略性地与政治权力和社会需要之间保持关联。在启蒙时代,刑法理论必须服务于推翻旧秩序、建立新秩序的历史使命。因而,其必须满足世俗权力对于社会控制的功利性需要,不可避免地带有功利性,存在威胁人道精神的危险。而自费尔巴哈以来的德国刑法学,也自始至终都不是绝对主义而是相对主义的,理论思考和体系建构都与特定的目的相联系。只是由于启蒙运动以来对于司法者的严格防范,使得在刑罚实施方面,长期坚持以报应主义划定刑罚上限。至19世纪末,德国这一世界工厂面临犯罪激增的问题,因而宾丁和李斯特的理论都是从解释论或立法论等不同角度回应犯罪治理的需要。特别是李斯特提出的目的刑理念及其发起的刑罚改革运动,使刑法理论明显向安保方向发展,为德国日后的刑事立法走上倍受诟病的预防刑法埋下伏笔。

理论与实践的媾和,在纳粹时期达到极致。现代学派与古典学派以其各自的理论资源,服务于德意志帝国雄起与找回民族自尊心的疯狂行动,即便战后的反思也没有割裂这种联系。国家刑事政策方面更多地从社会需要出发,坚持功利主义思路。从20世纪70年代中期起,在新的国家观的引导下,刑法扩张成为德国刑法的新时代精神。在今天,德国刑法已经同其他后工业国家一样,成为管控风险社会的重要工具,积极发挥着预防作用,学者们非常担心刑法正一步步沦为警察法。(52)[德]埃里克·希尔根多夫:《德国刑法理论的现状:优势与不足》,载《当代刑法思潮论坛(第一卷):刑法体系与犯罪构造》,北京大学出版社2016年版,第451页以下。无独有偶,犯罪学家大卫·加兰德也发现,思想的变迁与社会结构之间具有千丝万缕的关系。See Garland, D.and Sparks,R.Criminology, social theory, and the challenge of our times, in D.Garland and R.Sparks (eds): Criminology and social theory,Oxford University Press 2000, pp.1-22.

因此,本文的第二个“新知”是:无论是目标设定层面的刑事政策,抑或是经验研究层面的刑事政策,都始终与预防目的紧密相关,也始终与预防思想背后的国家权力有着隐秘联结。即便是在法治国家,刑事政策也是政治思潮与社会实践影响刑法的重要途径。

所以,与其担心理论脱离实践,不如担心实践吞噬理论发展的独立性。无论是否刻意提倡理论应满足社会实践的需要,理论最终都会在实操过程中与实践达成某种意义上的妥协,例如权利侵害说的命运。在社会急剧转型的时代,过于强调实践需要可能导致理论误导实践。现代学派的诸多抗制犯罪的见解在承平时代可能具有重大的方法论价值和学术价值。但在动荡年代,却很容易在实践的呼唤下成为极端政策的帮凶。也即,理论与实践相结合的前提是理论本身具有独立品格,以至于在实践中不会被滥用。

结合本文对于犯罪论体系建构层面的刑事政策与刑法体系关系以及刑法解释论层面的刑事政策与刑法体系关系的明确区分,在我国尚未建立独立、系统且精致的定罪体系时,需要警惕在犯罪论体系之外,讨论刑事政策在定罪过程中的价值问题。在犯罪论体系建构层面,目前最为紧迫的任务是在我国实定法规定的基础上,明确刑法的任务和刑罚的合法性,发展出独立、精致且系统的阶层犯罪论体系,以满足司法适用的需要,而不应以刑事政策思想侵蚀刑法体系的领地。对于刑事政策在解释论层面的应用,从防止其滥用的角度,也应审慎考虑。

(三)犯罪论体系建构:刑事政策与刑法体系关系研究的核心

从本文的勾勒中可以发现,刑法体系本身具有独立性和科学性,但是这并不意味着犯罪论体系建构本身是价值无涉的。不同的体系建构背后,是不同的国家观、犯罪观与刑罚观。即便是启蒙思想家的方案,也是在特定的价值观引导下确立的。只不过,这一背后的观念乃是从自由主义的国家观中直接推导出关于刑法和刑罚的任务,并拒绝将这一任务与社会实践中的犯罪斗争策略直接关联,强调犯罪论体系的实证性、客观性与形式性。

新康德主义以及刑法功能主义带来的教义学方法论进阶,对理解该问题更具有参考价值。对此,陈兴良教授敏锐地注意到,中国与德国在刑事法治发展阶段上的差异,决定了要从中国法治现实出发选择理论观点,既可以直接享受国外已有的最新研究成果,也需要忆苦思甜:“罗克辛贯通对于我国刑法学界也是具有现实意义的。我们无须回到李斯特,也没有必要重新跨越李斯特鸿沟,我们可以直接享受罗克辛贯通的成果。然而,我们还是必须在思想上经历一遍从李斯特鸿沟到罗克辛贯通的学术历程。”(53)陈兴良:《刑法教义学与刑事政策的关系:从李斯特鸿沟到罗克辛贯通——中国语境下的展开》,载《中外法学》2013年第5期。不仅如此,还有必要重视费尔巴哈所奠定的将人视为目的本身的刑法学理想性格。过分强调刑法工具主义,很容易在社会变迁以及功能化的背景下,使“烈马脱缰”。基于人性的弱点,启蒙永远是一项未竟的事业。

对犯罪与刑罚基本概念及基本任务的省思,不仅是费尔巴哈时代的任务、学派之争的起源、刑法功能主义的逻辑起点,也是中国刑法学需要忆苦思甜的重要任务,更是从教义学角度梳理刑事政策与刑法体系关系得出的重要结论:虽然作为教义学问题的刑事政策与刑法体系的关系,最终被定位为德国刑法学发展至功能主义时代以后方法论自觉的结果,但早在费尔巴哈时代,这一关联就以理性法与刑法体系的关系为雏形而存在,并在学派之争时代得到推进。刑事政策与刑法体系之间,最重要的交汇点及核心主题就是对刑法功能和刑罚意义的理解,以及由此推导出的实质犯罪概念、刑罚理论以及犯罪论体系建构的基本原则。

因此,温故之后,最大的新知是:从犯罪论体系建构层面研究刑事政策与刑法体系的关系,究其根本就是研究——如何在符合现代国家宪法法治国理念的刑事政策目标的指引下,理解刑法的功能和刑罚的意义,并进而由此推导出实质犯罪概念、刑罚理论以及犯罪论体系建构须遵守的基本原则。准确评价这一问题,需要对刑法功能主义的深入探究。

(四)刑法教义学与整体刑法学之间的关系

最后,刑事政策与刑法体系的关系,还涉及刑法教义学与整体刑法学的关系。无论是费尔巴哈、李斯特还是罗克辛,在发展刑法教义学以及刑法体系的基本概念时,均涉及如何处理外部知识与刑法基本概念建构之间的关系的问题。费尔巴哈的解决方案是借助广义的哲学知识来发展刑法基本概念,进而引领体系建构与教义学发展,从而借助实质法治国的国家观和刑罚观,提出心理强制说和权利侵害说,明确罪刑法定原则的意义;李斯特则试图通过福利国家社会防卫的国家观,以及刑事政策的目的思想,改变对刑罚的传统理解,进而发展出刑罚体系的二元对立,以及用于指导刑法教义学的法益概念;罗克辛则根据方法二元论,综合了上述两种见解。

亦即,刑法教义学基本概念的形成这一教义学思考过程,无法离开哲学、刑事政策学等其他学科知识的参与,进而可以进一步明确,刑法教义学研究并不必然排斥刑事一体化研究。与之相反,形成同时具备正当性、合目的性的犯罪概念与刑罚概念,恰恰要求和呼唤刑事一体化的研究方法。唯有如此,刑法教义学层层展开的概念大厦,才能最终形成科学的体系,成为一门既精确又科学的学问。

其中的可能启示是,刑法教义学研究既需要“尽精微”也需要“致广大”,二者不可偏废,否则,极为精致的理论可能恰恰与宏观上的价值目标背道而驰。刑法体系的建构如果缺乏指路明灯,亦会陷于黑灯瞎火之中。

这也是追求对于刑法正当性理念的宏观叙事与具体教义学问题的分析相结合,成为刑法功能主义时代的一个新动向的原因。刑法功能主义的重要代表人物Wolfgang Frisch指出,在过去数十年间,刑法中有关犯罪、刑罚的基础概念,以及刑罚理论又再度处于变动之中。(54)Wolfgang Frisch, Strafe, Straftat und Straftatsystem im Wandel, GA 2015, S.65.Ricardo Robles Planas教授认为:“在确定概念的意义或者文本的解释时,教义学恰恰与通常的定义相反——因为教义学上的意义界定是从价值或者原则整体的角度得出的,并且通过正确法的前理解在实体上合法化……该思考也影响教义学和刑事政策的关系……教义学的巨大威力,就在于犯罪行为一般条件的结合,即刑法中的负责性理论和关于刑罚的意义与目的的理论即刑罚合法性的根据。因而,可以说教义学所推动的体系化以刑罚合法性的假定为前提。”(55)Ricardo Robles Planas, Das Wesen der Strafrechtsdogmatik, Ins Deutsche übersetzt von Luís Greco, München. Der Beitrag ist in spanischer Sprache in ZIS 2010, 134 erschienen.引自张志刚博士中译本,载微信公众号“刑事法前沿推介”2016年12月12日。近一百年来发展出的诸多精致理论,其逻辑前提是否需要重新审视,这也是德国同行正在研究的问题。帕夫利克(Michael Pawlik)也指出,当前的德国犯罪论体系需要重新反思其目标设定,并根据科学的刑罚理论,来发展犯罪概念及刑法任务,发展出更为科学、系统的犯罪论体系。(56)Vgl.Michael Pawlik, Strafrechtswissenschaftstheorie, in: Pawlik, Michael/Zaczyk, Rainer (Hrsg.),Festschrift für Günther Jakobs zum 70. Geburtstag, 2007, S. 475-485.

六、结语:刑事一体化的教义学进路与限度

以上笔者从学术史的角度出发,对于“刑事政策与刑法体系的关系”这一问题展开“温故知新”,并得出如下四点结论:首先,刑事政策在概念上可以区分为目标设定层面的刑事政策与经验研究层面的刑事政策;其次,需要警惕刑法体系之外的刑事政策适用对于刑事法治带来的现实性危险;再次,犯罪论体系的建构需要根据价值和目标的指引,形成刑法基本概念,进而按照逻辑顺序依次展开,这正是刑事政策与刑法体系的关系讨论中的核心与归宿,其进阶任务在于如何理解和评价刑法功能主义;最后,如何运用刑法的内部和外部知识,实现合理的刑事政策目标设定,是当前刑法教义学研究的重要问题。

在这些收获的基础上,可以提炼出刑事一体化的思想在教义学中的贯彻进路和限度。首先,刑事一体化的思想在教义学中加以贯彻的进路在于:刑事一体化的方法可以在目标设定层面的刑事政策的明确化方面发挥作用,亦即在关于刑法任务和刑罚目的的理解中发挥作用。其次,在教义学中贯彻刑事一体化的可能空间及限度在于刑法解释论和刑法体系赖以展开的刑法的原初概念,即犯罪与刑罚。通过深入理解犯罪、刑罚等刑法教义学基础概念的形成,说明刑罚的意义,可以为刑法解释中的价值判断提供规范性的基础;同时发展出合理的科学的犯罪实质概念,指引犯罪论体系的建构,最终形成符合目的性和正义性的犯罪论体系。当然,这个过程必须遵循方法二元论,并以对德国既有的刑法功能主义方案的充分理解为前提。

正如陈惠馨教授所言:“在华人抛弃自己社会传统法制,学习德国刑法体制一百年之后,或许应该重新检讨,如何整合德国与台湾地区或中国大陆的刑法与刑法学理论,创造一个适合自己社会基本价值的刑法体系。”(57)陈惠馨:《德国近代刑法史》,元照出版有限公司2014年版,第193-210页。显然,这条道路的奠基和开拓至今仍道阻且长,但明确刑事政策与刑法体系的关系的体系论和解释论面向,并注重在体系论层面的审慎开拓,显然有助于推进为我国的阶层犯罪论体系奠基的历史使命。