关于伊斯兰极端主义的犯罪社会学分析*

桂晓伟

一、 问题的提出

“9·11”事件后,伊斯兰世界和西方世界的矛盾不断激化。伴随伊斯兰极端主义(1)与“恐怖主义”相比,“极端主义”是一个更加宽泛的概念。它既可以用来表述处在“思想酝酿”阶段的还没有显性危害的活动,也可以用来表述具有显性危害的行动。的兴起,欧美国家频繁遭到恐怖袭击,并呈愈演愈烈之势。一方面,遭遇恐怖袭击的国家越来越多。无论是美国、英国、法国和德国等西方大国,还是荷兰、比利时、丹麦、挪威等曾经较为安全的国家都开始成为恐怖分子的袭击目标。(2)关于近几年欧洲发生的与穆斯林问题相关的恐怖袭击事件,参见肖河 :《巴黎事件与欧洲穆斯林问题》,载《国际论坛》2016年第2期,第68页。另一方面,参与恐怖袭击的人数也在不断增加。无论是“基地”组织等传统恐怖主义势力,还是“伊斯兰国”组织等新兴恐怖主义势力,其支持者既有贫困地区的穆斯林信众,也有发达国家的穆斯林移民。(3)参见曾向红 :《全球化、逆全球化与恐怖主义新浪潮》,载《外交评论》2017年第3期,第138-145页;唐志超 :《当前国际恐怖主义演变趋势及中国应对策略》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2018年第1期,第2-4页。在这一背景下,如何抑制伊斯兰极端主义的蔓延已成为国际社会的共同关切,而更好地理解欧美国家遭遇的极端主义挑战,也能为其他国家解决相关问题提供可资借鉴的有益经验。

(一) 学界关于欧美国家伊斯兰极端主义研究的贡献与不足

学界近年来对欧美国家的伊斯兰极端主义进行了大量分析。

这些研究大致可分为三类:第一类研究侧重对伊斯兰极端主义产生的原因进行分析。学者将伊斯兰极端主义兴起和蔓延归因于伊斯兰世界的衰弱及其对全球化的抵制(4)参见阿不力孜江·沙吾提、古力斯坦·亚生 :《当代伊斯兰极端主义兴起的原因及其影响》,载《宁夏社会科学》2016年第2期,第152-157页;王启超、李小松 :《巴黎恐怖袭击事件的回顾与思考》,载《山东行政学院学报》2016年第5期,第21-24页;彭姝袆 :《当代穆斯林移民与法国社会:融入还是分离》,载《西亚非洲》2016年第1期,第38-56页;汪波、许超 :《穆斯林难民危机对欧洲社会的影响》,载《阿拉伯世界研究》2017年第3期,第60-74页。,穆斯林移民融入西方世界过程中遭遇的歧视和不平等对待(5)参见林玲 :《“9·11”事件后美国穆斯林族群政治文化生态考察》,载《中国穆斯林》2010年第6期,第12-15页;李维建 :《“伊斯兰威胁欧洲”?——政治的想象与宗教的建构》,载《世界宗教文化》2015年第1期,第75-80页;杨忠东 :《偏见与事实:西方“穆斯林问题”研究》,载《北方民族大学学报(哲学社会科学版)》2017年第2期,第55-58页;李瑞生 :《评西方反恐实践中的“敌人化”穆斯林》,载《法制与社会》2014年第4期,第243-249页;陈新丽、冯传禄 :《法国“伊斯兰恐惧症”的症结与出路》,载《欧洲研究》2016年第5期,第111-125页;汪波 :《西欧伊斯兰极端主义形成的根源研究》,载《阿拉伯世界研究》2015年第2期,第38-51页;刘冬 :《法国穆斯林移民问题的原因剖析》,载《阿拉伯世界研究》2016年第1期,第69-82页。,欧洲的文化多元主义为伊斯兰教扩张提供的有利条件(6)崇明 :《教法与自由:当代欧洲的伊斯兰教挑战》,载《开放时代》2017年第2期,第139-143页。,以及“伊斯兰国”等宗教极端组织的煽动和蛊惑。(7)张乐 :《法国本土恐怖主义现象的原因分析》,载《国际关系研究》2016年第5期,第81-100页。

第二类研究主要对伊斯兰极端组织的特征和行动策略进行分析。有学者提出,欧洲的伊斯兰极端主义呈现三层金字塔结构,分别由顶部的“圣战”分子、中部反对一切不符合伊斯兰教法制度的政治势力和底部传播伊斯兰极端主义的民间团体构成。(8)汪波 :《欧洲伊斯兰极端主义的性质和内在结构研究》,载《国际观察》2015年第4期,第101-115页。欧洲以外地区的伊斯兰极端组织近年来则不断“进化”,其意识形态更加极端,组织结构更趋网络化和分散化,资金来源更加多元;同时,这些组织的行动战略和策略也更趋多样化,从去领土化到攻城略地、从攻击外敌到利用内部矛盾壮大自己、从驱使本国恐怖分子到招募欧美志愿者、从使用炸弹袭击到驾驶汽车冲撞等,可谓不一而足。(9)参见周明、曾向红 :《“基地”与“伊斯兰国”的战略差异及走势》,载《外交评论》2016年第4期,第130-156页;杨恕 :《国际恐怖主义新特征》,载《人民论坛》2017年第1期,第35页;李捷 :《近期国际恐怖主义发展的新动向》,载《国际资料信息》2006年第9期,第 11-12页;钱雪梅 :《基地的“进化”:重新审视当代恐怖主义威胁》,载《外交评论》2015年第1期,第113-135页。

第三类研究侧重分析应对伊斯兰极端主义的具体对策。有研究认为,面对极端主义的异军突起,政府应该强化情报共享以促进反恐部门之间的合作,强化舆论宣传以反击极端主义的思想煽动,强化网络监管以切断恐怖主义的沟通渠道。(10)马强、梅建明、高瑞 :《美国应对国内恐怖主义的对策及其借鉴》,载《公安学刊(浙江警察学院学报)》2014年第4期,第33-40页。另有研究认为,政府应重视基层社区和家庭在预防、控制和打击极端主义过程中的作用,建立地方主体共同参与的反恐新战线。(11)初冬梅 :《浅析美国反击暴力极端主义政策》,载《国际关系研究》2016年第3期,第132-134页;张润菲 :《美国国内的反极端实践及其启示》,载《湖北警官学院学报》2014年第10期,第64-67页。此外,一些研究强调,应加强跨国家和跨地区合作以更好地打击极端主义的境外招募,同时增进国际社会在反对极端主义方面的交流与合作。(12)初冬梅 :《浅析美国反击暴力极端主义政策》,第135-136页。最后,有研究强调,应注重更长效的预防机制的建立,如改善穆斯林弱势群体的社会经济状况,推动他们更好地融入当地社会。(13)胡雨 :《英国穆斯林族裔及其社会融入:回顾与反思》,载《世界民族》2015年第5期,第33-34页;马强、梅建明、高瑞 :《美国应对国内恐怖主义的对策及其借鉴》,第37页。

上述三类研究为我们理解伊斯兰极端主义的产生原因、组织特征、行动策略和化解对策提供了有益启示,但这些研究也存在不足。第一,既有研究对产生原因的分析仍然较为宏观。例如,并非只有穆斯林群体抵制全球化,也并非只有他们遭遇歧视和不平等。这些原因无法充分揭示极端主义的成因,因此需要深入具体情境,挖掘它们如何在微观层面塑造伊斯兰极端主义的意识和行动。第二,既有研究对组织特征和行动策略的总结尽管较为细致,但并没有建立起两者之间的动态关联。而这种关联在理论上具有重要的预判价值,因为行动策略的选择常常受制于组织形态的特征。第三,既有研究提出的化解对策虽然较为全面,但仍缺乏针对性,因而较难对实践产生有效指导。事实上,造成上述不足的主要原因在于,既有研究缺少一个分析性的理论框架和严密的逻辑,从而未能形成从“产生原因”到“组织行动”再到“化解对策”环环相扣的解释体系。

(二) 从犯罪社会学视角理解伊斯兰极端主义的优势

本文尝试以犯罪社会学的视角建构分析伊斯兰极端主义的理论框架,比较系统地建立从经验到理论再到解决方案的整体逻辑,并勾勒出伊斯兰极端主义的整体演进过程,进而在此基础上找到解决问题的妥善方案。这种尝试主要基于如下考虑。

第一,伊斯兰极端主义可被理解为是一种极端的政治参与。政治参与主要包括两种类型,一种是制度内的常规方式,如选举和游说;另一种是制度外的非常规方式,如抗议和示威。显然,极端主义并不是制度内的政治参与,也不同于以制度改良为目标的非制度性政治参与。即便如此,极端主义在很大程度上仍是政治性的,具有明确的意识形态指导和利益诉求。(14)Gary LaFree and Joshua D. Freilich, eds., The Handbook of the Criminology of Terrorism, Oxford: Wiley Blackwell, 2017, p. 48.因此,极端主义可以被理解为一种极端的,以挑战、破坏和颠覆现有制度为目标的政治参与,它和叛乱或革命等社会运动有着类似的行为特征。

第二,可以参照社会运动的解释框架认识伊斯兰极端主义。所谓社会运动,是指人们集体参与的一种“非制度化”的政治表达行动。(15)参见Charles Tilly, “Contentious Choices,” Theory and Society, Vol. 33, No. 3/4, 2004, pp. 473-481; Sidney G. Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, New York: Cambridge University Press, 2011, pp. 1-15。从理论上讲,社会运动的产生、持续和结果受制于一系列包括社会不满、组织动员结构、话语框架、资源以及行动策略在内的要素,它们在特定情境中的组合方式往往决定了社会运动的发展轨迹。(16)参见Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven: Yale University Press, 1968, pp. 39-59; William A. Gamson, The Strategy of Social Protest, 2nd edition, Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1990, pp. 38-71; Doug McAdam, Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970, Chicago: University of Chicago Press, 1999, pp. 43-48; Sidney G. Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, pp. 119-139。虽然不满情绪的驱动、组织动员、思想武装、资源支持和策略选择结合的理论框架确实有助于理解极端主义的发展和走向(17)曾向红 :《恐怖主义的整合性治理:基于社会运动理论的视角》,载《世界经济与政治》2017年第1期,第74-97页。,但这一理论框架对解释极端主义仍存在局限。首先,社会运动一般以“理性”为预设前提(18)关于集体行动的理性逻辑,参见Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge: Harvard University Press, 1965。,但受宗教狂热蛊惑投身极端主义者并不在少数;其次,社会运动往往是“群体性”行为,但极端主义却不乏“独狼式”的个体行为;最后,社会运动主要是“比较克制”的非制度性政治参与,但极端主义则常常以破坏性的方式出现。对于这一问题,社会运动理论显然存在无法解答的盲区。

第三,认识伊斯兰极端主义,还可以参照犯罪社会学的理论框架。相对于社会运动理论主要关注温和的、群体性的、理性的政治参与,犯罪社会学理论在解释极端主义时具有更明显的优势。首先,在行为属性上,伊斯兰极端主义和犯罪行为之间有更多的相似性。所谓犯罪,是指某种明显的反制度行为(19)Robert K. Merton, “Social Structure and Anomie,” American Sociological Review, Vol. 3, No. 5, 1938, pp. 672-682.,它通常比社会运动更加暴力,也因此与伊斯兰极端主义具有更多的相似性,进而也使犯罪社会学理论在解释极端主义时更有效。其次,在解释范围上,犯罪社会学理论既有对个体犯罪行为的分析,也有对有组织犯罪行为的解释,这使其在解释范围上比社会运动理论更适合解释伊斯兰极端主义。最后,在产生原因上,犯罪社会学理论主要聚焦导致犯罪的各种要素。这其中既有理性的权衡,也有激情的冲动;既受社会压力的逼迫,也受“社会学习”(20)关于社会学习理论的代表性研究,参见Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey, Criminology, Philadelphia: J.B. Lippincott, 1960, pp. 25-36.的诱导;既需要资源和工具的支持,也需要“暴力亚文化”(21)See Marvin E. Wolfgang, Patterns in Criminal Homicide, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1958, pp. 65-86.的推动;既是国家控制弱化的结果,也是家庭社区纽带缺失的产物。很显然,相对社会运动理论,犯罪社会学理论为我们解释伊斯兰极端主义提供了更加丰富多元的视角。

综上所述,伊斯兰极端主义是一种以挑战、破坏和颠覆现有制度为目标的政治参与,它既可能受理性支配,也可能被激情驱动;它既可能是“独狼行动”,也可能是群体行为;它既需要话语框架、政治机会和资源动员,也离不开社会控制的缺失和社会学习的推动。从这个意义上讲,犯罪社会学理论要比社会运动理论更适合解释极端主义的产生、发展和后果。

二、 理解伊斯兰极端主义的整合性犯罪社会学分析框架

实际上,一些学者近年来已经开始运用犯罪社会学的理论来分析伊斯兰极端主义。下文首先介绍几种具有代表性的理论框架,并逐一指出其优势与不足,然后在此基础上提出一个更完善的理解伊斯兰极端主义的犯罪社会学理论框架。

(一) 运用犯罪社会学视角分析伊斯兰极端主义的代表性理论

第一,“压力”视角下的研究认为,压力是导致伊斯兰极端主义产生的重要原因,但在具体的关注点上又有差异。作为犯罪学的一个主要理论流派,压力理论强调压力是导致犯罪出现的触发机制。一些研究探讨了压力产生的社会和制度根源。研究认为,对自身处境的不满、对身份认同的困惑、被社会边缘化,以及物质上的相对剥夺是产生压力的“社会根源”;(22)R. Agnew, “A General Strain Theory of Terrorism,” Theoretical Criminology, Vol. 14, No. 2, 2010, pp. 131-153.而现有的不公正体制并没有给穆斯林提供相应的资源、技能和机会来通过正当的途径缓解这些压力,这是导致压力不断持续的“制度根源”。(23)Ibid; Simon. Cottee, “Jihadism as a Subcultural Response to Social Strain: Extending Marc Sageman’s Bunch of Guys Thesis,” Terrorism and Political Violence, Vol. 23, No. 5, 2011, pp. 730-751.另一些研究分析了压力对穆斯林群体的影响。研究发现,压力会导致负面情绪的滋长、降低人们的自控能力、强化群体内部的社会纽带,进而有助于极端信念的传播和极端组织的形成。(24)Gary LaFree and Joshua D. Freilich, eds., The Handbook of the Criminology of Terrorism, Oxford: Wiley Blackwell, 2017, pp. 127-129.

第二,“社会学习”视角下的研究认为,从压力到暴力有一个转化过程,在这个过程中人们是否接受伊斯兰极端主义意识形态(25)C.J.M. Drake, “The Role of Ideology in Terrorists’ Target Selection,” Terrorism and Political Violence, Vol. 10, No. 2, 1998, pp. 54-55.并学习犯罪知识和技能是能否完成转化的关键。(26)E.E. Jones and V. A. S. Harris, “The Attribution of Attitudes,” Journal of Experimental and Social Psychology, No. 3, 1967, pp. 1-24; J. Horgan and K. Braddock, “Rehabilitating the Terrorists? Challenges in Assessing the Effectiveness of De-radicalization Programs,” Terrorism and Political Violence, Vol. 22, No. 2, 2010, pp. 267-291.一些研究讨论了伊斯兰极端主义意识形态所赖以滋生的社会文化情境(27)J.H. Laub and R.J. Sampson, Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70, Cambridge: Harvard University Press, 2003, pp. 54-55.和传播的媒介(28)M. Sageman, Understanding Terror Networks, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004; R.L. Thompson, “Radicalization and the Use of Social Media,” Journal of Strategic Security, Vol. 4, No. 4, 2011, pp. 167-190.(如互联网)对于改变个体认知的重要性;另一些研究具体分析了个体转变的心路历程:首先是对既有信仰的质疑,然后转向极端主义以寻求答案,接着通过日常生活或者网络寻找知己,并最终在相互强化的过程中习得相关的知识和技能。(29)Tomas. Precht, Home Grown Terrorism and Islamist Radicalisation in Europe: From Conversion to Terrorism, Research Report funded by the Danish Ministry of Justice, December, 2007; M. D. Silber and A. Bhatt, Radicalization in the West: The Homegrown Threat, New York: Police Department, 2007; M. Sageman, “Radicalization of Global Islamist Terrorists: Statement to U.S. Senate,” Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, June 27, 2007, www.hsgac.senate.gov/download/062707sageman, 登录时间:2019年1月25日。

此外,还有一些研究讨论了“组织规模”以及“外部控制”对伊斯兰极端主义的影响。研究发现,组织规模可以提升其汲取资源和使用策略的能力;(30)V. Asal and R.K. Rethemeyer, “Dilettantes, Ideologues, and the Weak: Terrorists Who Don’t Kill,” Conflict Management and Peace Science, Vol. 25 No. 2, 2008, pp. 244-263.组织还可以培育极端主义信念并为成员提供帮助,从而隔绝外界对这些组织的影响。(31)Gary LaFree and Joshua D. Freilich, eds., The Handbook of the Criminology of Terrorism, Oxford: Wiley Blackwell, 2017, p. 129.而外部控制主要来自国家、社区和家庭,当这些社会约束丧失或弱化时,极端主义就会乘虚而入。(32)P. Ekblom, “Gearing up Against Crime: A Dynamic Framework to Help Designers Keep up with the Adaptive Criminal in A Changing World,” International Journal of Risk, Security and Crime Prevention, Vol. 2, No. 4, 1997, pp. 249-265.

然而,这些研究更多地聚焦于单一问题,而非问题之间的互动关系。事实上,压力、外部控制、社会学习之间存在某种动态转换关系。只有厘清这些关系,才能更好地理解伊斯兰极端主义的演变过程,从而更好地提出应对和化解之策。

(二) 犯罪社会学视角下伊斯兰极端主义的整合性分析框架

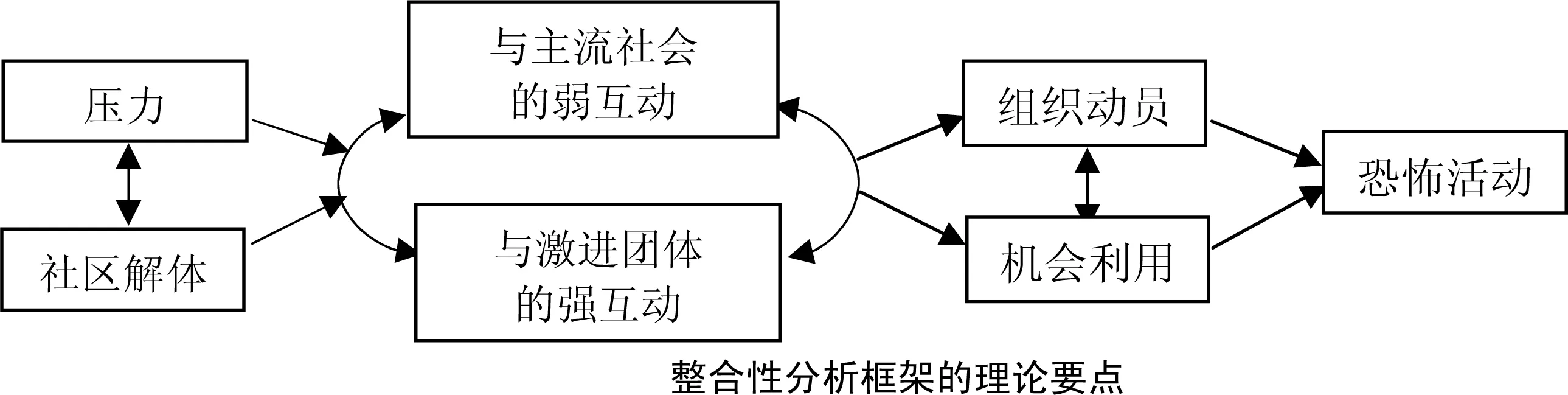

本文主张建立一个整合性的理论框架,将具有相通之处的现有理论组合成一个整合性分析框架,以增强理论的解释力。本文认为,伊斯兰极端主义的演变需要经历“个体极端化”“组织动员”“机会利用”三个阶段,而它们之间的递进转化又取决于是否会出现压力、社区解体、社会学习、组织动员、机会利用五个理论要件。

第一,个体的极端化阶段。这个阶段往往与三种情况有关。首先是压力。当人们无法通过制度内的方式实现所期望的目标时,犯罪就可能成为一种替代性选择。(33)Robert K. Merton, “Social Structure and Anomie,” American Sociological Review, Vol. 3, No. 5, 1938, pp. 672-682.这里的目标既可能是物质的(如财富),也可能是精神的(如承认);既可能是满足生存的必须,也可能是为了更好地生活。在现实中,不少穆斯林都面临上述压力,这可能成为他们选择极端主义的诱因。(34)靳晓哲、李捷 :《反恐语境下东南亚国家去激进化策略及其反思——以新加坡、印度尼西亚、菲律宾为例》,载《东南亚研究》2018年第3期,第6-7页。其次是社区解体。随着急剧的社会变迁,人们笃信不疑的价值观不断遭遇挑战,而为他们提供支持或约束的家庭和社区也开始解体,无所适从的人们尤其是青少年因此可能走向犯罪。(35)Cliff R. Shaw and Henry D. McKay, Juvenile Delinquency and Urban Areas, Chicago: University of Chicago Press, 1942, pp. 22-29; R.J. Sampson, S.W. Raudenbush and F. Earls, “Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy,” Science, Vol. 277, 1997, pp. 918-924; R.J. Sampson, J.D. Morenoff and F. Earls, “Beyond Social Capital: Spatial Dynamics of Collective Efficacy for Children,” American Sociological Review, Vol. 64, No. 5, 1999, pp. 633-660.在现实中,很多穆斯林都面临此类困境:在那些连年动荡的西亚国家,很多家庭和社区都被战火摧毁,人们流浪街头,无所事事;(36)潘光 :《欧亚大陆腹地极端与恐怖主义组织发展态势及对中国的威胁》,载《国际展望》2013年第5期,第93页。即便在欧美发达国家,面对主流价值及其生活方式的冲击,穆斯林群体内部也开始出现分化。(37)李恒 :《欧美反恐策略及对我国的启示》,载《中国刑警学院学报》2018年第4期,第80-81页。这些因素都成为滋生极端主义的温床。最后是社会学习。社会学习理论认为,人的犯罪行为是通过与他人和环境的互动学习而来的,而学习的内容既包括犯罪技能,也包括使犯罪合理化的观念。(38)Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey, Criminology, pp. 52-58; Donald J. Shoemaker, Theories of Delinquency: An Examination of Explanations of Delinquent Behavior, New York: Oxford University Press, 1990, p. 137; Francis T. Cullen and Robert Agnew, Criminological Theory: Past to Present, Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2006, pp. 148-152.当穆斯林面对各种焦虑,而弱化的社区又难以为其提供支持或约束时,这些焦虑就会转化为更大的压力,并将他们推向带有极端主义倾向的群体,而他们越深陷其中,与主流社会的隔阂也就越大,最终转变为极端主义者。(39)王欣 :《反极端主义视角下的中外去极端化比较研究》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2018年第3期,第50页。

第二,组织动员阶段。(40)无论在社会运动还是犯罪社会学理论中,“组织动员”都是非常重要的环节,因为各怀心事并且能力各异的个人要想被整合在一起实施集体行动,必然需要资源、心理、策略和领导上的支持。不过既有的犯罪社会学理论很少将这一环节与压力、社区解体以及学习理论整合在一起。参见 D.S. Elliott, S.S. Ageton and R.J. Canter, “An Integrated Theoretical Perspective on Delinquent Behavior,” Journal of Research in Crime and Delinquency, 1979, Vol. 16, No. 1, pp. 3-27。这一缺失在解释一般性犯罪时或许并无大碍,但在解释极端主义时则会遭遇困境。成为极端主义者仅仅是实施恐怖活动的第一步。暴力恐怖活动不同于一般犯罪,其对犯罪技能和成本以及个人心智都有更高的要求,有时甚至需要极端组织的直接帮助。更具体地说,极端组织既要为其成员提供资金、培训技能、制定策略,也要不断巩固和强化他们的极端主义意识,这些内容都是实施恐怖活动前必不可少的环节。

第三,机会利用阶段。(41)“机会利用”也是社会运动和犯罪社会学同时强调的重要理论要素。关于伊斯兰极端主义的既有研究更多地强调“机会”的重要性,而较少对其进行细致的区分。参见D.B. Cornish and R.V. Clarke, “Understanding Crime Displacement: An Application of Rational Choice Theory,” Criminology, Vol. 25, No. 4, 1987, pp. 933-948。本文对“机会”的使用同时参照了社会运动理论中的“政治机会结构”和犯罪社会学理论中的“日常活动理论”,参见本文第三部分的分析。创造和利用机会是恐怖活动能否发生的最后一环。要做到这一点,极端组织需具备一定的实力。极端组织的实力越强,其创造和利用机会的能力也就越强。反之亦然。此外,实施恐怖活动还需要精准地计算和把握转瞬即逝的机会——如哪些目标在何种条件下更可能成为容易袭击的对象——从而通过最小的代价换取最大的破坏。

资料来源: 作者自制。

如上图所示,压力和社区解体是驱动穆斯林选择极端化的主要诱因,并且两者之间还会相互强化,当压力增大,而解体的社区又无法提供足够的约束和支持时,穆斯林倾向极端主义的可能就会更大。这些穆斯林进而会更加频繁地与同样具有极端主义倾向的群体展开互动,同时减少与主流社会的交往,这一过程最终会强化他们的极端化倾向并使他们成为坚定的极端分子。然而,极端分子要实施恐怖活动,还离不开极端组织在资金、技术和策略等方面的帮助和支持,同时也需要巧妙地创造和利用机会。通常来说,实力越强的组织,其博弈能力越强,因此创造和利用机会的能力也越强。由此可见,组织强弱和利用机会能力强弱的关系同样是正相关。借助这一糅合了不同犯罪社会学理论的整合性分析框架,我们将能够更好地理解伊斯兰极端主义的演变,进而提出更有效的应对策略。

三、 理解伊斯兰极端主义的整合性框架的理论和现实价值

整合性分析框架中的理论要点为我们提供了分析问题的框架(见表1)。下文将进一步分解这些要点,以更好地展现它们在微观经验层面的表现形式,而理解这些要点将为更有针对性地制定应对策略提供启发。

(一) 理解伊斯兰极端主义的整合性框架的理论价值

资料来源: 作者自制。

第一,对压力的进一步分析。穆斯林群体在物质、精神和制度层面的焦虑和不满,是其压力的主要来源。首先,物质层面的压力可以分为“生存型”和“生活型”两种。前者主要源于生存必需品难以满足的客观现实,后者更多来自生活现状与预期不符的主观感受。其次,精神层面的压力可以分为“防御型”和“扩张型”两种。前者希望在主流的自由主义意识形态面前,仍然有足够宽松的氛围来保持自身的文化和生活方式,后者则不甘心成为被自由主义主导的他者,而是希望与之平等竞争甚至取而代之。然而,就目前的形势来看,穆斯林群体在一些欧洲国家内存在被边缘化的倾向,而伊斯兰文明在与西方主流文明的竞争中仍处于劣势,这成为少数穆斯林选择极端主义作为“替代方案”的动因。最后,制度层面的不满可以分为“显性”和“隐性”两种。前者是对现实规则的不满,后者则是对支配规则制定的力量的不满。当今世界比以往任何时代都更处在一种不平等的资本主导的经济结构之中(42)关于不平等的政治经济结构所导致的民粹主义和极端主义,参见Gui Xiaowei, “Which Path the World Might Take: When Trump Asserts America First but Xi Advocates Global Cooperation,” Chinese Sociological Dialogue, 2017, Vol. 2, No. 1, pp. 1-8。,而穆斯林在这一结构中仍处于边缘地位,这种状况反过来又加剧了他们在物质和精神层面的不满。需要强调的是,尽管穆斯林群体面临难以回避的压力,但这种压力只是一种“推力”(如贫困、被剥夺感、受挫感等),(43)江山河 :《犯罪学理论》,上海:上海人民出版社2008年版,第106页。它需要与其他原因形成合力,才能最终导向极端主义。

第二,对社区解体的进一步分析。社区解体会导致社会支持和社会约束的弱化,进而降低个人选择极端主义的社会成本。首先,社会支持是由社会网络提供的某种帮助,它既包括物质和精神的,也包括实际和想象的。(44)同上,第157页。不过,社会支持有“良性”和“恶性”之分。前者有利于培养被支持人的利他观念,进而塑造其拥护社会的行为;后者则会强化被支持者的消极情绪,进而诱发其反社会的行为。(45)同上,第157-160页。社会支持还有“一致”和“非一致”之分。前者是指被支持人对实际或期望获得的支持有一种确信,后者则恰恰相反。其次,社会支持的缺失会导致社会约束的降低。社会约束是指各种“正式”(如法律)和“非正式”的惩罚(如父母的管教和邻里的评价)对人产生的约束。(46)对正式和非正式控制的讨论,参见Albert J. Reiss, “Delinquency as the Failure of Personal and Social Controls,” American Sociological Review, Vol. 16, No. 2, 1951, pp. 196-207。其中,非正式的社会约束尤为重要,因为其有效性意味着社区和家庭对个人投入了更多关爱和资源(如教育),(47)对非正式约束,尤其是家庭作用的讨论,参见Travis Hirschi, Causes of Delinquency, Los Angeles: University of California Press, 1969, pp. 78-80; Albert J. Reiss, “Why Are Communities Important in Understanding Crime?,” Crime and Justice, 1986, Vol. 8, No. 2, pp. 1-33; F.I. Nye, Family Relationships and Delinquent Behavior, Oxford: John Wiley, 1958, pp. 32-35。这些对个人形成自我控制至关重要,而这种“内在”控制要比“外在”控制具有更强的约束力。(48)K.D. Vohs and R.F. Baumeister, Handbook of Self-Regulation, New York: Guilford Press, 2011, pp. 12-15.不难看出,良好的社区环境是社会支持和社会约束发挥积极作用的前提。然而,很多穆斯林社区或因混乱无序失去了积极的社会支持,或因压力导致内部分化,进而形成恶性的社会支持,难以形成积极社会约束所需的良好社区环境。(49)何牧、任延涛 :《恐怖分子极端化影响因素述评》,载《中国刑警学院学报》2017年第4期,第55页。最终,社区的衰败或分化—社会支持的逆向发展—社会约束的瓦解构成一个恶性循环,进一步将人们推向极端主义。

第三,对互动学习的进一步分析。当压力和社区解体把人们推向伊斯兰极端主义时,他们还需要通过学习过程进一步接受这一思想,使之从某种倾向变为一种认同。学习包括对“犯罪知识的熟悉”和对“极端观念的内化”两个方面。前者主要是熟悉各种犯罪技能的内容、方法,并评估风险和后果等,这些将转化为犯罪资本并鼓励人们尝试犯罪;后者则是通过各种直接和间接途径接受极端主义的鼓动,并使之成为极端分子的价值准则和行动指南。学习可以通过“直接”和“间接”两种方式完成。前者需要与学习对象的密切交往,后者则可以借助网络等远程工具完成。在具体实践中,两种方式常常交替使用,以更好地规避风险,并达到效用的最大化。另外,互动的“对象”“频率”“时间”是三个影响学习效果的关键变量。(50)参见Robert L. Burgess and Robert L. Akers, “A Differential Association-Reinforcement Theory of Criminal Behavior,” Social Problems, 1966, Vol. 14, No. 2, pp. 128-147。它们对于理解学习的过程并从中找到破解之策具有积极意义。

第四,对组织动员的进一步分析。具有极端思想的穆斯林若要真正从事极端主义活动还需要极端组织的帮助和动员。这一阶段主要包括“犯罪信念的强化”“犯罪技能的培训”“犯罪策略的制定”和“犯罪资金的支持”。首先,信念要转化为行动必须克服心理障碍,这需要不断灌输和强化极端主义信念,以帮助个人克服行动所产生的焦虑、恐惧、内疚等复杂心态。其次,熟悉和运用技能之间也有必须跨越的障碍,这需要不断培训和熟练掌握相关技能,从而才能在实战中确保战术目标的实现。再次,从组织自身的发展角度看,如何凸显优势、获取资源、创造和利用机会以壮大自己等问题都至关重要,这需要制定合适的战略;而如何选取目标、把握时机,相互配合等也是确保行动得以实施的关键,这需要制定合理的战术。最后,实现上述三点离不开持续的资源投入,这使犯罪资金的支持至关重要。上述四者之间并没有严格的时序先后,而是彼此强化的关系,其中任何一点的实现都会对其他几点带来积极影响,反之亦然。

第五,对机会利用的进一步分析。无论是极端组织的发展还是恐怖活动的实施都需要利用机会,而机会的出现往往与以下三类因素相关,它们既存在于国家内部,也存在于国际合作中。首先,宏观层面的“制度和意识形态中的矛盾”。(51)关于政治机会结构尤其是“制度和意识形态中的矛盾”的详细讨论,参见Doug McAdam, “Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions,” in Doug McAdam, John D. McCarthy and Mayer Zald, eds., Comparative Perspectives on Social Movements, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 23-40; Chen Xi, Social Protest and Contentious Authoritarianism in China, New York: Cambridge University Press, 2012, p. 196; Gui Xiaowei, “How Local Authorities Handle Nail-like Petitions and Why Concessions Are Made,” Chinese Sociological Review, 2017, Vol. 49, No. 2, 2017, pp. 162-182。例如,欧美国家的人权政治与打击极端主义的管控理念就存在矛盾。(52)崇明 :《教法与自由:当代欧洲的伊斯兰教挑战》,第139-143页。其次,中观层面的“相关机构间的缝隙”既可能是制度和意识形态的矛盾引起的,也可能是部门间不同利益权衡的结果。最后,微观层面的“常规戒备/紧急处置能力的不足”。它往往是上述两类矛盾在微观层面的反映,如欧美国家根深蒂固的自由主义理念使之难以彻底贯彻对极端主义的事前预防和管控措施,这进而使得相关机构在资金、技术运用(如监控尺度)、人员调配上都受到限制。(53)根据“日常活动理论”,这些资源和技术的投入将有效增加犯罪的成本,从而可以降低犯罪的发生。参见Lawrence E. Cohen and Marcus Felson, “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach, ” American Sociological Review, Vol. 44, No.4, 1979, pp. 588-608。对恐怖分子来说,识别、利用甚至是创造机会就成为他们实施恐怖活动的关键所在。

(二) 理解伊斯兰极端主义的整合性分析框架的现实意义

这里讨论的现实意义是指更具针对性的补救、防范、打击措施(见表2)。

表2 整合性分析框架的现实意义

资料来源: 作者自制。

第一,补救机制的建立。补救机制的目的在于“疏导压力”“重建社区”和“引导学习”。首先,疏导压力主要有促进对话、改进制度和生活救助三种方式。促进对话适用于缓解与个人主观感受有关的压力,如现状与预期不符的“生活型”压力。此类“心病”往往难以通过生活救助和制度完善来解决,而必须借助对话。即便对话一时无法奏效,其存在本身仍是一种排解压力的渠道。改进制度适用于缓解由制度不完善造成的压力,如各种“显性”或“隐性”的针对就业、政治参与等问题的歧视。对此,在制度上禁止对穆斯林群体的歧视、畅通他们的利益表达渠道,并充分落实其参政议政的权利便成为缓解这些压力的必要手段。而生活救助适用于缓解物质匮乏引发的“生存型”压力。

其次,重建社区的核心目标是恢复社区的社会支持和社会约束功能,从而为疏导压力和引导学习提供必要的平台。这一工作需要国家和社会的密切配合。其中,国家的作用在于为社区提供必要的公共产品,如公共设施建设、公共秩序维护、基础教育投入、基本医疗保障等,并为参政议政和沟通对话提供制度保障。而社会的作用在于推选出温和的代理人(这在国家充分履行其职能的前提下更容易实现),积极配合国家营造良好的社区氛围,如公正分配救助物资、妥善处理社区及家庭纠纷、积极督促人们投入公共生活和学校教育、尽力消除国家和社会间的疑虑并促进双方信任等。国家和社会的上述互动不仅在精神和物质层面,而且在现实和期望层面,都有助于形成良性的社会支持。这些社会支持将进一步促进社会约束的形成,不仅从外部增加了个人脱离社区的成本,也从内部帮助个人形成了正确的自我观,从而有助于他们远离极端主义的蛊惑。(54)关于国家和社会密切配合典型案例,参见兰迪 :《“柔性”反恐:新加坡犯罪预防与矫治制度研究》,载《净月学刊》2017年第4期,第61-65页。

最后,在更好地疏导压力和重建社区的基础上,引导个人走向支持社会的学习也就变得水到渠成。在此过程中,除了家庭和社区的支持和约束,国家的角色也十分关键,因为它在一些问题的解决上具有前者无法替代的优势。如通过基础教育扫除文盲、通过监督净化网络环境、通过树立正面和反面典型来引导公共舆论,以及通过强制干预和矫正帮助极端主义者回归正轨等。不过,国家在这些工作中需要同穆斯林民众尤其是宗教领袖进行充分沟通并取得他们的信任和支持,只有这样才能有效孤立少数极端群体,以便更好地落实其疏堵结合的目标。

第二,防范机制的建立。广义上说,补救机制也具有预防极端主义的作用,但我们这里讨论的是狭义的防范机制,其主要针对从思想酝酿升级为行动准备阶段的极端主义。更确切地说,此时的极端主义已经进入到组织动员阶段,并且随时可能利用机会实施恐怖行动。相应地,此时的防范机制的重心就在于遏制组织动员的发生,并切断对机会的利用。而根据上文的分析,组织动员和机会利用的效果很大程度上取决于极端组织自身的发展,即其是否能够不断获取资金、技术、人员、信息上的支持,以及是否拥有优秀的领导团队以实现更巧妙的意识形态包装和更合理的战略战术规划,两者之间往往构成相辅相成的互动关系。

有效的防范机制可以从三个方面入手。首先,从源头切断物资、经费、信息的供应,这需要通过资金投入、技术升级和国际合作来强化网络安全、金融监管、情报收集等工作。其次,阻止极端分子之间的跨国界、跨区域串联,这需要严格口岸检查、移民审核、对可疑分子进行监控,以及相关国家在信息情报上的交换共享。最后,弱化极端组织的吸引力并分化瓦解其领导结构,这可以通过舆论宣传澄清其邪恶性、安插卧底掌握其动态、扶持对立派别削弱其权威等手段来实现。上述手段可以被称为“主动型”的防范机制。除此之外,防范机制还包括“被动型”的常规预防手段,如加强对易袭目标的安保力度、完善恐怖袭击的预警机制等。

第三,打击机制的建立。这一机制主要分为完善常规部署和提升应急能力两大目标。实现这两大目标,首先需要缓解乃至消除现有意识形态及制度中的矛盾。如上文所述,这些矛盾为极端组织的发展及恐怖活动的实施提供了很多政治机会。因此,在极端主义已然构成全人类共同威胁的背景下,自由和隐私等个体权利在一定程度和范围内需要为公共安全让步。与之相应,应该修改法律提高反恐部门的权限,适当扩大其“合理怀疑”的范围,以便于它们对极端主义的监测和调查。(55)以色列总理内塔尼亚胡曾就这一问题进行过类似的呼吁。他指出,西方民主国家因为人权政治而在反恐问题上的保守立场是导致恐怖主义变本加厉、横行全球的一个重要原因。参见Benjamin Netanyahu, Fighting Terrorism: How Democracies Can Defeat Domestic and International Terrorists, New York: The Noonday Press, 1995, pp. 27-30。但时至今日,欧美主要国家在反恐问题上仍然没有摆脱沉重的意识形态枷锁。其次,为了避免权力行使过程中的武断和混乱局面,需要成立更高级别的反恐指挥机构。该机构一方面可以通过建立打击恐怖活动的标准作业程序来统一规范各下属机构及其人员的行动,另一方面也可以更好地整合各类信息、统一协调指挥,以打破部门林立、条块分割的混乱局面。最后,还需要不断加强训练提升反恐部队的作战能力,不断学习钻研反恐技术和策略,不断加强与其他国家和各类非政府组织之间的联合作战能力,才能够全方位地提升国家在反恐问题上的常规部署能力,并且在恐怖事件发生时做到应对及时有效。

四、 结语

基于犯罪社会学的视角,本文构建了一个理解伊斯兰极端主义的整合性分析框架。这一框架整合了既有研究中相对零散的各种解释要素,将之纳入一个能够体现各要素之间动态转化关系的整体分析框架。借助这一框架,本文认为,极端主义的演变需要经历“个体极端化”“组织动员”和“机会利用”三个阶段,而它们之间的递进转化又取决于是否会出现压力、社区解体、互动学习、组织动员、机会利用五个理论要件,从而在理论价值和现实应用上推进了既有研究。这一框架的理论价值主要体现在以下三个方面。

第一,这一框架在概念的分析性上具有一定的优势。如前文所述,既有研究在分析此类问题时常常罗列几个要素,但较少阐明这些要素之间的逻辑关系,同时也较少将这些要素提炼为可分析比较的操作性概念。与之相对,借助犯罪社会学理论,本文的整体性框架不仅提供了一系列分析性概念,还展现了这些概念之间可能存在的动态机制过程,从而扩展了这一研究的理论潜力。

第二,这一框架在过程的完整性上也具有一定优势。既有研究虽不乏一些理论尝试,如有学者提出基于社会运动理论视角的恐怖主义分析框架,但其中的“机会结构”“动员资源”“架构叙事”三个影响恐怖主义的要素更多关注的是行动阶段的恐怖主义。(56)曾向红 :《恐怖主义的整合性治理:基于社会运动理论的视角》,第74-97页。与之相对,本文区分了“个体极端化”“组织动员”和“机会利用”三个阶段,并以极端主义这一能够更好涵盖两者的概念替代了更多强调行动的恐怖主义。这种理论改进的重要价值在于加入了包括压力、社区解体、社会学习三个维度的个体的极端化过程,从而开拓了这一研究的理论思路。(57)实际上,一些学者已经意识到了“极端思想”和“极端行动”之间的空白,并认为这一地带还有大量值得开拓的中间机制。参见J. Horgan, The Psychology of Terrorism, New York: Routledge, 2005, pp. 21-23; J. Sabini, Social Psychology, New York: Norton, 1995, pp. 42-46.

第三,本文进一步细化了概念在经验层面可能存在的不同表现形式。这不仅可以帮助我们更好地理解伊斯兰极端主义的演变,也为相应的策略制定提供了更清晰的线索和思路。

关于解释极端主义的整合性分析框架有两个方面的现实意义。第一,强调“补救机制”在防范伊斯兰极端主义过程中的重要作用。本文首先在理论上区分了“个体极端化”“组织动员”和“机会利用”三个阶段,进而又将个体极端化划分为压力、社区解体、社会学习三个步骤,并在每个步骤里面又区分了若干更为具体的实践形式。基于此,本文提出从“压力疏导”“社区重建”“学习引导”三个方面来建构相应的补救机制,并将“恢复社区的支持和约束功能”作为衔接三者的关键节点,较为清晰地展现了为何补救和如何补救这两个关键问题,并且提出了有针对性的、同时可能是事半功倍的应对之策。第二,强调“缓解乃至消除意识形态及制度中的矛盾”对防范伊斯兰极端主义的重要性。对此,既有研究并非没有涉及,但本文将之提升到总体性高度予以重视,所讨论的塑造伊斯兰极端主义的五个理论要点或多或少都与此相关。例如,精神和制度层面的“压力”就与穆斯林和主流意识形态之间的分歧有关;这些压力进而会引发社区内部不同群体或者家庭内部不同代际之间的分化,从而为“社区解组”埋下隐患;压力和社区解体的合力又为“互动学习”提供了适宜的环境;至于“组织动员”和“机会利用”更是直接得益于意识形态及制度中的矛盾所提供的政治机会。从这个意义上讲,如何处理这一问题也就具有了战略性意义,并会对相关的战术性治理手段产生重要影响。

本文提出的整合性分析框架对各国应对伊斯兰极端主义的威胁有两点启示。第一,如何发挥国家在社区重建过程中的重要作用。如上文所述,社区重建是补救机制的核心,而补救机制又是整个防治体系的重要构成。但社区重建既离不开国家的公共品供给,也离不开国家对社会的正向引导,而在这两个问题上,欧美国家常常力不从心。具体来说,自由主义奉行“小国家—大社会”的治理理念,这使国家缺乏足够的权威来汲取和再分配资源,进而也难以快速有效地提供优质的公共品;同时,这一理念在价值层面奉行国家中立和多元主义,这也使国家难以界定和干预具有极端主义倾向的各类思潮和活动,从而无法防患于未然。上述困境在今天的美国社会显得尤为突出。从这个意义上讲,重视国家权威及其在调节国家社会关系中的主导作用,或许将为各国解决上述问题提供另一种选择。第二,如何处理意识形态和制度中的矛盾问题。对此,欧美国家的人权政治常常成为严格管控和打击极端主义的主要障碍。(58)沈晓晨、史志钦 :《反恐怖主义极端化的“欧洲模式”及其政策困境》,载《当代世界与社会主义》2017年第4期,第171-173页。这一问题在欧美国家难以解决的根源在于这些国家的合法性基础是选举和政党轮替,导致这些国家往往将政治自由当作最根本的价值追求,而执政绩效的压力因为有政党轮替作为缓冲,反倒显得不那么迫切。鉴于此,我们应该重新反思基于权利的自由和基于绩效的管控之间的关系,以达致两者之间更好的平衡。(59)关于这一问题的详细讨论,参见桂晓伟 :《重新理解政治:对信访治理困境的政治社会学解读》,载《思想战线》2017年第2期,第124-127页。

总而言之,上述分析表明,抑制伊斯兰极端主义并没有普遍适用的模式和标准,不同的国家性质和政治体制更应该充分挖掘自身的特色,形成自身的比较优势,从而为国际社会解决这一问题提供可资借鉴的经验。