宋代文氏一系工匠与宝顶山石窟寺的营建

米德昉

内容摘要:两宋时期,川渝地区石窟开凿主要活跃在盆地东南一带,其间当地涌现出一批以营窟为业的工匠。来自普州的文氏家族自11世纪中叶至12世纪末有六代人从事佛工,并在长期实践中形成了兼具时代风貌与个性特色的造像样式,极大地影响了当地石窟艺术风格的走向。13世纪进入营建高峰期的宝顶山石窟,在作风上继承并发展了文氏一系样式,通过造像类型比对并结合其他因素,初步判定文氏家族当年参与了此山的建造。

关键词:文氏工匠;造像样式;宝顶山石窟

中图分类号:K878.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2020)04-0053-11

Abstract: During the Song dynasty, Buddhist grottoes were mainly constructed in the southeast section of the mountain basin of Sichuan and Chongqing, though a notable group of craftsmen engaged in cave construction appeared in a different area during the same period. From the mid-11th century to the end of the 12th century, six generations of the Wen family from Puzhou were engaged in Buddhist cave temple construction in Sichuan. This family of craftsman was responsible for creating architecture that both exemplified the style characteristic of the time and created new features that greatly affected the artistic style of local caves. The Baodingshan Grottoes, the construction of which reached its peak in the 13th century, exhibit various characteristics that seem to be in the style of the Wen family. A comparison of the image types and other factors of construction of these caves with the body of work already associated with the Wen family suggest that these craftsmen might have participated in the construction of the Baodingshan Grottoes.

Key words: Wen family of craftsman; statue style; Baodingshan Grottoes

纵览川渝地区的石窟建造,唐五代及之前造像题记中有镌匠留名的现象并不普遍,至宋季情况有变,越来越多的工匠看重将自己名字刻在龛壁,这一点或与宋代以来手工业的高速发展引起艺人阶层社会地位的提升有关。川渝地区宋代石窟主要分布在四川盆地东部的大足、安岳、合川等地,从造像题记得知,其间该地一直活跃着一群以镌窟为业的工匠。这些工匠大部分来自当地,多以族属成员为主结成班底。其中来自普州(治今安岳)的文氏家族,六代人专营石窟,可谓宗匠辈出,冠冕诸家。

文氏一系历代匠师在长期实践中所形成的“文家样”,对当地石窟整体风格的变革与发展起到决定性的影响。尤其在12世纪末,以第六代为主力的班底,其雄健丰硕、满带唐韵的作风成为当时石窟造像的主流模式,充分地反映在以宝顶山为代表的诸多石窟寺中。

宝顶山石窟现存宋代碑铭两万余字,其中未发现片言提及开窟年代、供养人及工匠等信息。尽管有零星记载显示此山为南宋僧人赵智凤(僧籍不明)主持营建,但具体始末并不清楚。该山造像在气质与造诣上堪称宋代石窟艺术中最为卓越者,然而如此杰作究竟出自怎样一批善工巧匠之手一直是个“悬疑”。既然文家样在寶顶山有着足够的体现,那么,是否意味着文氏团队参与了该山的营建呢?鉴于此,本文在梳理文氏工匠造像风格流变与传承史实的基础上,从造像样式与雕刻技法角度入手,通过类型比对与风格分析对此问题展开考察。

一 题记所见宋代川东地区的石窟工匠

有宋以来,川渝境内开窟造像之风较之于唐、五代时期大有回落,新开拓的窟寺数量明显下降,许多曾经兴盛的地方除了一些妆修外很少有新建[1]。此时川东一带造窟热度空前,以大足石篆山、北山、宝顶山、安岳华严洞、毗卢洞、合川二佛寺等为代表的一批造像蔚为中国晚期石窟艺术之新观。与之相应的是,一些累年以开窟造像为生的工匠涌现于当地。

(一)基本情况

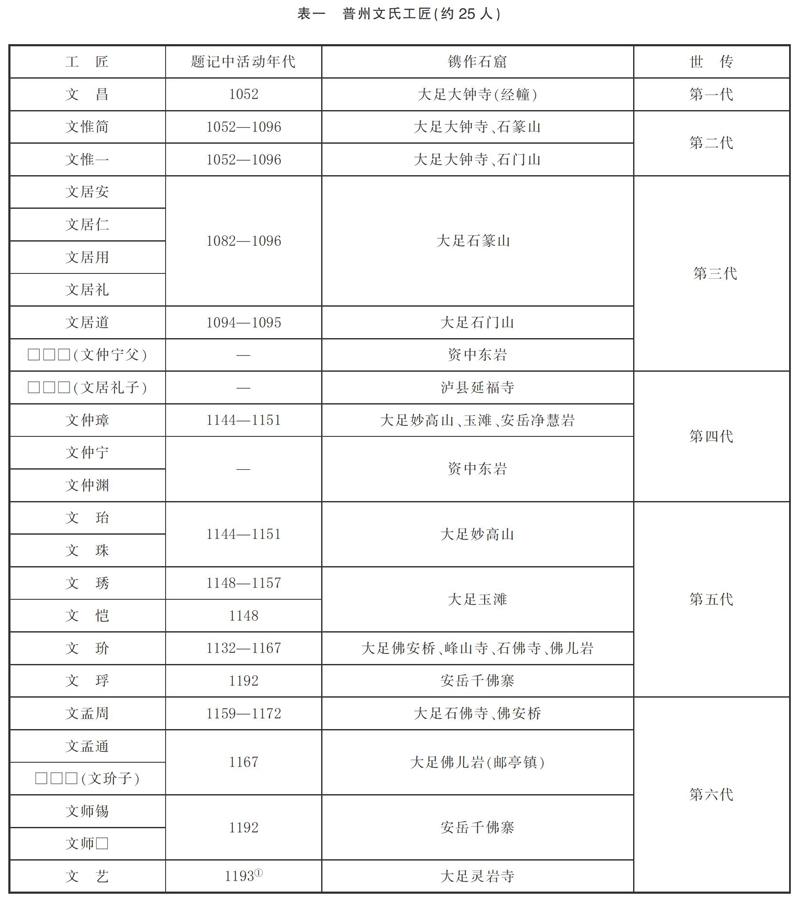

根据笔者掌握的信息,川东地区宋代19处石窟中发现工匠题记43则,署名匠人约43人(部分题名漫漶难辨)。所有人中文姓约25人,伏姓6人,母姓4人,其他姓氏8人,其中文、伏、母氏为传承有序的家族班底。籍贯主要以川东地区人氏为主,如文姓来自普州,伏姓来自昌州(治今大足),母姓来自潼川(治今三台县),其他还有来自符阳(今合江县)、赖川(大足境内)等。大多为私家之工,少数是寺院僧人及隶属路州“作院”的匠师。从题名的分布看,主要出现在大足、安岳、泸县、资中、江津等地石窟,尤以大足最为集中,境内14处石窟中见题记35则,匠师约30人。其他邻县只是零星有见。根据题记中的纪年,这些工匠主要活动在11世纪中叶至12世纪末。下文以表格形式加以简略统计:

由上表所见,文氏一系镌匠是宋代川渝地区石窟寺建造的主力军。仅从题记中的纪年信息看,自北宋皇祐至南宋绍熙(1049—1194)约一个半世纪间,从第一代文昌至第六代文师锡辈,至少涌现出二十余位杰出镌匠,功德几乎遍布川东主要石窟寺,这在石窟营造史上是极其罕见的。

另外,伏氏家族也是当时一支重要的队伍,曾参与了大足北山、观音坡、多宝塔、舒成岩等窟寺营建。伏氏佛道均擅,活动主要在12世纪中叶,之前和之后未见载,从事造窟的人数较少,整体力量不如文氏。其他工匠除了像“何延福”略早外,余皆主要活动于12世纪中叶,留名仅见一处,作品零散不成体系,权作散兵游勇了。

(二)研究现状

工匠群体,作为石窟艺术的创造者,因留存信息极少,一直难入学界研究的主流,有限的成果多为零散文章。近期马德先生在前作《敦煌工匠史料》基础上经再充实完善后形成的巨著《敦煌古代工匠研究》,是有关石窟工匠研究最为丰硕的成果[2]。敦煌外,中国各期石窟中留存工匠姓名最集中者当属陕北与川东两地的宋代石窟群。

川东地区石窟中的工匠自上世纪50年代以来一直得到学界关注,并做了程度不同的研究。整体而言,以往工作主要是对题记中所见工匠信息的辑录统计,个别兼及工匠头衔、纪年、分工、组织等问题的考证。这方面先后着力的有陈习删、李巳生、张划、邓之金、胡文和、张勋燎、董华锋等学者。总括诸家成果,体现在以下几方面:其一,信息辑考。大多成果是对大足石窟中工匠信息的统计,个别关注到整个川渝地区石窟中的材料。如胡文和经对文氏工匠谱系的考证,分出七代世传(本文分为六代)。董华锋通过辑录唐宋以来川渝石窟中的工匠,从工种、级别、组织等方面做了综合分析。其二,署衔研究。针对“都作”“小作”等工匠署衔,张勋燎考证可能来自州厢兵军工作坊“都作院”。其三,纪年考证。对部分题记中出现的“天元甲子”类特殊纪年,陈明光[3]、王志高[4]、张勋燎等先后做了对应年号的稽考。另外有郝爽针对于文氏石篆山造像风格的分析,提出“写实”倾向的观点,但讨论视角狭窄,未能充分说明文氏一系总体风格特征[5]。

综上而言,目前对川渝地区宋代工匠的研究更多停留于基本信息的整理与初步研究层面,且以大足所见为主,其他州县工匠信息关注不够。至于工匠的组织形式、社会地位、作品状况、歷史影响等问题更是缺乏系统讨论,因而有待深入、全面的研究。

二 文氏一系艺脉传承与变革

由上表所见,宋代川东石窟工匠活动呈现三个不同的阶段:第一阶段以文氏前三代活动为主;第二阶段以文氏四、五代与伏氏活动为主,同时有一些杂姓工匠;第三阶段以文氏六代活动为主,未见其他姓氏工匠。兹以此三阶段权作分割,对文氏一系工匠造像风格演变史展开简要分析。

(一)第一阶段(11世纪下半叶)

本阶段为北宋皇祐至元符年间,活动工匠主要为文昌及其子孙三代人,其他工匠信息不明。文昌父子是川渝宋代石窟中所见最早的工匠。

1. 作例

文昌造像情况不明,仅见一件出土于大足大钟寺遗址的残存幢身,上有“皇祐四年(1052)……镌作文昌,男惟简、惟□[一]”题记。该遗址出土咸平至嘉祐间(999—1063)残像51件,邓之金判断由文昌父子所镌[6]。根据文惟简兄弟雕凿风格与之一脉相承看,此断有理。

自第二代文氏开始明确造像,有文惟简、惟一兄弟各携其子所参与镌造的大足石篆山与石门山两处石窟作例。题材以华严三圣、三身佛、释迦、观音、地藏十王、诃梨帝母及老子、孔子等为主,晚唐五代时期川东流行的观经变、毗沙门天王、天龙八部以及五代药师变、陀罗尼经幢等鲜有制作。

2. 样式

本阶段以深浅不同的单层或双层方形龛为主,兼有个别券形及外券内圆筒式的异形龛,大多不加装饰,以简约朴素为主要格调。

造像方面,佛尊均为螺发,肉髻高凸特征明显,与顶自然衔接为一体,嘴露笑意,头饰以如意头对称云纹(石篆山)或常见圆形火焰纹(石门山),无背光。溜肩体型,衣褶扁平方折。另外,偶见戴手镯者(石篆山)。佛座有三层仰束腰莲座和宣字座两型,腰处为蟠龙、狮子或桃形壸门等(图1)。

菩萨头戴“凸”字形双层卷草纹花冠,内层高耸与髻齐,前多刻小坐佛,外层呈低矮“山”字形,缯带垂后,有内圆外桃形头光(石门山)。发束绕过耳部并垂于双肩(图2)。著袈裟或披帛,戴长穗状耳珰、花纹手镯,璎珞严身,多手捧花果一类奉献。

此阶段文氏造像明显吸收了晚唐五代时期当地造像作风,比如山丘状佛顶,扁平衣褶,菩萨身饰华丽等处理方式,完全可以在大足北山石窟中找到源头。其他方面,横长方或圆筒形龛、省略尊像身光、龛外设护法等是本阶段的一些特点。

(二)第二阶段(12世纪上半叶)

本阶段是川东南开窟造像活动的鼎盛期,活跃工匠除了第四、五代文氏外,还有伏氏及一些杂姓者,是题记所见工匠人数最多的时期。从时间上而言,大观、政和、宣和、靖康、建炎时期均有石窟开凿,尤以绍兴间最集中。

1. 作例

文氏在大足、安岳、资中等地都有造像,大部分完成于绍兴中期。其间伏氏工匠活动频繁,有大足北山伏元俊父子镌第155、176、177号龛窟,伏小八镌第168窟等。本阶段出现少量杂姓工匠,代表造像有胥安参与的北山第136窟、寋忠进造石门山第1龛、寋清造江津石佛寺泗州龛等,时间也大多在绍兴中期。

造像题材承接前期一些先例外,无量寿(观音、大势至或文殊普贤为胁侍)与十圣观音的组合较为流行。另外新增了北方少见的“回顾如来”题材。如文仲宁、仲渊造资中东岩作例,主尊侧行状,“瞬目扬眉”微笑回顾左侧下方合十礼拜的弟子(图3)。这一题材自北宋时在川渝地区颇为流行,有资中重龙山第1龛(北宋)、安岳圆觉洞第10龛(北宋)及高升封门寺(南宋)等例。

2. 样式

本阶段窟较少,以龛为主。窟有方形、券顶形和中心柱式三种形制;龛以券形为主,单层。

造像中佛尊最明显的变化是头顶肉髻渐趋平缓,微笑特征继续保留(图4),有了内圆外桃形头光与圆形素面身光,有些作例中头顶出现对称的毫光,呈带状翻卷于龛顶。衣褶呈现扁平方折与扁平圆棱两型并行发展。其他变化是佛及弟子、罗汉等普遍佩戴有手镯。佛座变化不大。

菩萨仍然以凸字形双层花鬘冠为主,部分有化佛,冠饰出现缠枝牡丹、西番莲、蔓草等,缯带下垂或呈牛角状上扬。就花冠细节而论,纹饰变化较多,相邻菩萨间很少重复。较之前期,整体雕刻更加细致、繁缛(图5)。身饰仍延续了前期的华丽,着袈裟成为普遍做法。

本阶段文氏作品较之同期伏氏及其他杂姓工匠或未署名作品,尽管会有细节之差,但整体面貌流露出大一统的时代气质(图4、图5)。

(三)第三阶段(12世纪下半叶)

本阶段主要在绍兴后期至庆元间,期间除了文氏外不见其他工匠留名,之前活动的伏氏及一些杂姓工匠在绍兴二十四年(1154)后音讯不明。从镌造的窟龛规模与数量情况分析,整体上较第二阶段呈回落迹象。这些石窟中相当一部分是没有工匠题记的,从风格判断,个别造像明显异于文家样,说明当时还有其他工匠。

1. 作例

文氏造像见于大足石佛寺、佛安桥、灵岩寺、安岳千佛寨等,保存理想者较少,大多遭后期妆绘或补塑,有的基本全毁,仅存题记。造像题材以佛教的为主,兼有儒释道合祀者,较之前期变化不大。佛教的题材中多华严三圣和西方三圣式的一佛二菩萨组合,与前期不同的是本阶段佛左右随侍弟子减少。

2. 样式

窟龛形制如同前期,以券顶形浅龛和少量方形平顶小窟为主,偶见圆形龛,未见新变化。

佛尊肉髻不显,头顶浑圆如球状,相容愈益饱满,笑意较之前期有所收敛(图6);体态更加丰隆,戴手镯依然是一个明显的标志;背光以素面式圆或内圆外桃形者较多。最显眼的变化出现在衣褶,一改过去扁平方折式为水波纹状,富于写实感。这种形式宋金时期流行于陕北、山西、天水等地石窟或寺院造像中,之后成为南宋中后期川渝石窟中的常式。佛座基本延续前期形式,变化不大。

菩萨之前凸字形双层冠被单层缠枝卷草纹冠替代。所存实例虽有残损,但依然看出这种冠饰纹样以缠枝为骨架,回旋绕成一个个圆环,环内枝上附以逗号形叶纹。其他方面,身饰朴素,璎珞少,无耳坠,戴素面无纹手镯,穿袈裟仍较普遍。

以上分析见之,11—12世纪间文氏工匠经一个半世纪的艺脉传承,造像风格呈现了这样一个演变轨迹:佛尊肉髻从高凸逐步变平缓,到后期成为圆球状;菩萨花冠从双层变为单层,纹饰由多样走向单一;衣纹从扁平方折演变为近乎写实的水波形;前期略显清隽的人物造型发展为带有唐风意韵的丰满样式等。需要强调的是,这种变化不仅体现在文氏一系历代作品中,而且同步地反映在川渝地区宋代石窟艺术整体风格的发展历程中。

三 文氏后期样式在宝顶山的延续与发展

12世纪末至13世纪上半叶间,随着“柳本尊”一系佛教在川东的兴起,再度激起民众的造窟热情,一批与该教有关的石窟寺如雨后春笋般出现于各地。不同于之前的是,这时期所有新建石窟中再也未发现任何工匠名。类似的情况也出现延安地区宋金石窟中,金泰和七年(1207)后也不见工匠留名[7][8]。日本13世纪后一些造像集团或“佛工”也不再佛像上署名,有也是記录在与佛像有关的其他物上[9]。其中原因值得探讨。

宝顶山石窟寺创建之际(淳熙年间,1174—1189),正值文氏家族第六代工匠活动时期,该氏后期浑厚丰硕、典雅沉稳的作风在宝顶山石窟中会有怎样的反映?兹以安岳千佛寨第24龛造像为标型,通过与宝顶同类造像的比对,去分析二者在造型上的异同关系。

第24龛初创于盛唐,两侧壁存四小龛原初造像。现正壁一佛二菩萨立像、左壁中部1身善财和下部1身菩萨为绍熙三年(1192)由文氏工匠打破原龛改刻而成(图7)。左上壁存题记曰:“作大佛事,福报将来良可知矣。时皇宋绍熙三年岁次壬子七月初八日建旦,投一十三人,至当月二十八日工毕。任山了诠奉命题。郡人攻镌文琈、男师锡、师□奉令重修中尊并长寿王如来□记。”此龛正壁是目前见到与宝顶山开创时间最接近的文氏造像。

该龛正壁主尊像高4.80米,着垂领袈裟,双手于胸前结印。左右胁侍菩萨均戴镂雕式花冠,分别执钵、莲蕾等物。以佛尊为例展开造型比对,为了加强可比性,宝顶山选取释迦舍利塔与大佛湾第5龛两例形姿与标型接近的佛像为样本(图8)。

第一,头部。第24龛与宝顶作例均有着浑圆的头顶、齐平的额眉、凸起的白毫、细长的眼睑、饱满的耳垂等,且髻珠位于第二圈发髻上部中间位置,整体雕刻手法与处理方式比较一致。稍有不同处:前者面部略方,额凸嘴阔,男性化特征明显;后者偏于圆润丰颐,内敛含蓄,近于女性气质。其次,前者每组螺发凸起略高,后者相对平缓(图8)。

第二,手部。上述图例中佛的手印不见于传统佛教图像与典籍,但三者或多或少有着类似之处,尤其左手印相比较一致。不仅如此,仔细观察每根手指与指甲造型亦如出一辙。还有一点是,第24龛主尊带有素面手镯,这种情况普遍出现在宝顶山佛像上。

第三,着衣。内、外衣披着方式一致,有着同样的面料质感和水波纹式衣褶。其中最能体现相同的地方在腹部,微微隆起,腰间系带呈八字形沿腹垂下伸入袈裟内,堪称是本期佛像的一个标志性特征(图9)。

菩萨造型在五官、双手、袈裟等细节雕法如同佛尊,具有一定的程式性,其特征主要体现在花冠、着装、持物等方面。

第一,花冠。第24龛两尊胁侍菩萨头冠顶部均有残损,遗存部分可见缠枝蔓草呈环状连续,环内出卷曲叶纹,冠正面中央有莲座,上部残,左右环状枝蔓相对称,内各生一花蕾,缯带自然垂于双肩后,花纹多处镂空。宝顶菩萨花冠均以这种内出卷叶纹的环状枝蔓为基本结构,唯枝头花朵若菊、若莲、若牡丹等,形式略有变化。值得注意的一个细节是,第24龛左侧菩萨前方有一朵S形蝌蚪云,托起化佛座,同样的云纹也见于宝顶第18、29龛和佛祖岩等菩萨、毗卢佛头冠(图10)。

第二,着衣。第24龛菩萨立左者上着僧祇支,下穿裙,肩披帛;立右者着僧祇支,外披袈裟。不戴耳饰,璎珞、手镯形式简洁,双肩各有一绺卷发自耳后沿衣领垂至胸前。腹部鼓出,腰间系带八字形垂下的形式如同佛尊。如果忽略个别细节差异,宝顶菩萨着装与身饰做法均属此式。

第三,持物。第24龛左侧菩萨左手持钵,右手残,根据胸部所留痕迹推断持柳枝;右侧者执长茎莲蕾。其中莲蕾椭球状,花瓣有棱状背脊,尖部微外翻,与宝顶山第18龛菩萨所持莲蕾造型别无二致。类似的莲瓣形式也普遍见于佛座。

还有一点,第24龛左壁的善财与宝顶山第14窟内善财,二者在头部、动态、着装等方面也有着高度的一致性(图11)。

从上面的比较中不难发现,标型与样本间存在着一脉相承的“亲缘”关系,不仅体现在整体造型的刻划上,也反映在细节部位的雕镌上。毋庸置疑宝顶山的造像在雕凿技艺上完全是12世纪后半叶以来文氏一派样式的延续。

四 文氏一系参与宝顶山镌造的佐证因素

尽管宋代以来川东地区石窟中有工匠题名是一个比较普遍的现象,但作为当时全国最大的石窟寺却找不到一丝工匠的信息。如同该山之银款来源、粉本出处以及创建者赵智凤的下落等难以考索一样,工匠问题同样也令学界一筹莫展。为此,李小强曾猜想文、伏氏家族及其弟子是营造该山的主要工匠[10],遗憾未加寻据考证,从而为解决这一重大问题失之交臂。虽然笔者不能完全接受这种笼统的说法,但承认我们在此问题上有相合之处。从现阶段考察看,尚不能确定伏氏或其他工匠是否参与了宝顶山的建造,但定有文氏一系的参与,这样的判断基于以下几个方面的佐证因素。

(一)造像风格因素

前节的造型比较分析已明确,宝顶山造像承袭了文氏后期样式,且在某些局部特征上与前者如出一辙。这种高度一致的造型样式和细节元素,作为一种恒定的图像符号娴熟自如地呈现在宝顶山的诸多造像上,不仅没有生硬感和呆板气,反而比前者更加自然与协调。显然要达到此造诣,非一般俗手所能望其项背。因此,上文的比对结果无疑为判定文氏第六代乃至第七代工匠投身于宝顶山的营建提供了类型学或图像学意义上的佐证。

众所周知的是,宝顶山造像在内容与形式上加入了很多原创性元素。如毗卢佛拱手式印契、顶现柳本尊像的设计;佛菩萨大胆采用半身式的呈现;千佛姿态万千、手执各类器物的做法等,不见于传统佛教典籍和图像志,也不见于文氏各期作品,堪称孤例。但细加比较,宝顶山的某些新形式在文氏作例中并非纯粹没有反映。比如不注重龛形循崖雕像、人物头部上方出现化像以及世俗生活画面的表现等做法,在泸县延福寺石窟早有尝试。虽然此类因素并不普遍,也不典型,但至少说明与文氏工匠有着或多或少的关系。

(二)工匠资源因素

宋室南渡后,全国的石窟开凿主要集中在川渝地区,而川渝地区又集中在川东南。因之,毫无疑问当时大多石窟工匠活动在川东南。宝顶山建造之际,川东其他工匠情况虽不明,但从一些与文氏同期作品风格有别的造像判断,可以肯定有他们的身影。如合川涞滩二佛寺所见淳熙年间造像,尽管佛像在衣纹处理上与后期文家样有一定的相似性,但佛尊凸起的肉髻,略长的脸型、额头中央“人”字形发髻等特征与前者差异明显,倒是与陕北、天水等北方一系宋代造像比较接近,说明此处定非文氏所造,应由其他匠师完成。不过此类案例仅占少数,本时期大多新建石窟仍属文家样体系,如潼南南龛寺第2龛、安岳千佛寨第10、14、58龛等作例。说明当时川东南的工匠仍以文氏团队为主力,兼有其他零散班底。

鉴于这种情况,从创建者的角度而言,利用身边现成的工匠是顺理成章的事,从外地召募工匠的可能性极小。这是因为宝顶山的修建差不多是两代匠人的心血,数十年要让外地工匠呆在此处恐怕是个问题;此外,若真有外来工匠的参与,难免会出现异样风格,但宝顶山全然是本土作风。所以综合各方面因素,可以判定以文氏为主的本地工匠承担了宝顶山的建造。

(三)造窟现状因素

12世纪末至13世纪初,正值宝顶山大兴土木之际,川东一带之前遍地开花式的传统镌窟活动很快进入尾声,新开石窟寥寥无几。以大足为例,北山石窟业已结束长达250余年的连续镌造,绍兴以后未见新建窟龛,境内能够见到的像佛只有安桥与灵岩寺等为数不多的几处石窟了。这种大面积回落局面的出现,深层原因当与宝顶山的兴衰有关。一方面该山的营建召去了大部分的工匠,已无足够人力开凿零散的小型石窟;另一方面,随着赵智凤影响力的与日激增,更多信眾将注意力转向宝顶山,过去以个人、家庭或社团等为主施资造像的模式很快衰落。

再看文氏当时的情况,一个世传多代的艺匠之家无故突然“隐退”显然是难以解释通的。但将此事件与宝顶山联系起来,问题便迎刃而解。因为文氏“隐退”之时,正值赵智凤自川西回大足创建宝顶山之时。这种貌似无关的历史迹象,其实隐藏着极大的秘密。即在此时间界点上,文家主力转移到了宝顶山的营建中,自此数十载“音信全无”。

如果当时文氏以第六代人为核心的话,一二十年后应该由第七代人接力了。这样至13世纪中叶宝顶山建造中辍,文氏家族开窟历史又延续了半个世纪,如此以来世传长至200年。

五 结 语

宋代以来,文氏家族工匠在长达一个半世纪的艺脉传承中,以兼具时代风貌和个性气质的艺术形式,持续地影响了川东南地区石窟造像风格的形成与演变,并在以宝顶山为代表的南宋晚期石窟艺术中得到了继承与发展。沿着这条线索,选取文氏后期代表性作例与宝顶山造像展开图像学意义上的比较研究,由此发现双方在造型式样与雕刻手法上存在明显的一致性,说明二者同属一个风格模式。这一分析结果遂成为判定文氏一系参与宝顶山建造最有力的佐证。另外,宝顶山建造之际本地的工匠资源结构、石窟开凿现状、文氏团队实力等因素,也为上述推断的成立提供了多种可能性。

如果这一推论无误,那将意味着困扰多年的宝顶山工匠问题得到历史性的解决。行文至此,记起胡文和先生的一句遗言:“如果我们以文氏镌匠世家,以及大足同时期其他工匠的作品作为‘标型物,对照宝顶造像,从图像学方面进行比较研究,假以时日,有可望破解这个中国石窟寺史上的最大悬案之一。”[11]但愿拙文是对他这一设想的印证。

备注:文中未注明出处的图版由大足石刻研究院提供。

参考文献:

[1]雷玉华.四川石窟分区与分期初论[C]//四川大学博物馆,四川大学考古学系,成都市文物考古研究所.南方民族考古:第十期.北京:科学出版社,2014:193-219.

[2]马德.敦煌古代工匠研究[M].北京:文物出版社,2018.

[3]陈明光.大足石刻“天元甲子”纪年考析[J].四川文物,1987(3):21-22.

[4]王志高.重庆大足石刻“天元甲子”纪年及相关问题再析[J].南京晓庄学院学报,2015(3):60-63.

[5]郝爽.文氏工匠造像风格初探——从石篆山写实三窟谈起[J].时代文学,2011(3):228-229.

[6]邓之金.简述镌造大足石窟的工匠师[J].文博,1993(3):31-33.

[7]李静杰.陕北宋金石窟题记内容分析[J].敦煌研究,2013(3):103-115.

[8]石建刚,袁继民.延安宋金石窟工匠及其开窟造像活动考察——以题记所见工匠题名为核心[C]//陕西师范大学历史文化学院,陕西历史博物馆,编.丝绸之路研究辑刊:第二辑.北京:商务印书馆,2018:250-279.

[9]肥田路美.巴蜀石刻艺术保护、研究的国际意义[C]//秦臻.佛像、图像与遗产——美术考古与大足学研究.重庆:重庆大学出版社,2016:216.

[10]李小强.崖壁上的世俗文化[M].北京:中国戏剧出版社,2012:32-33.

[11]胡文和.大足石篆山石门山妙高山宋代石窟与文氏镌匠世家的关系研究[J].中华佛学学报第,2001(14):55-90.