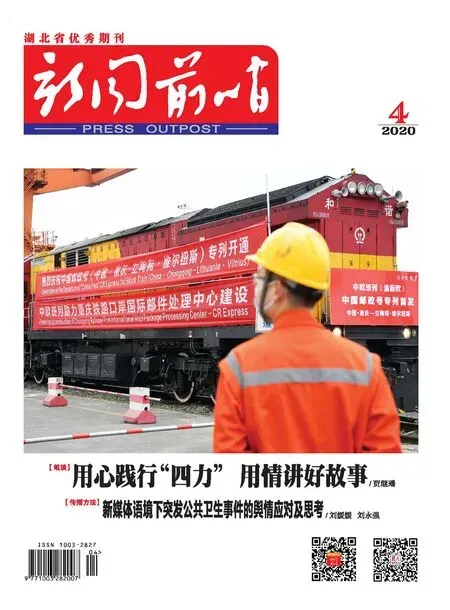

政府如何应对连续公共危机探析

——无锡接连陷舆论风波为例

◎李媛荣 杨 刚

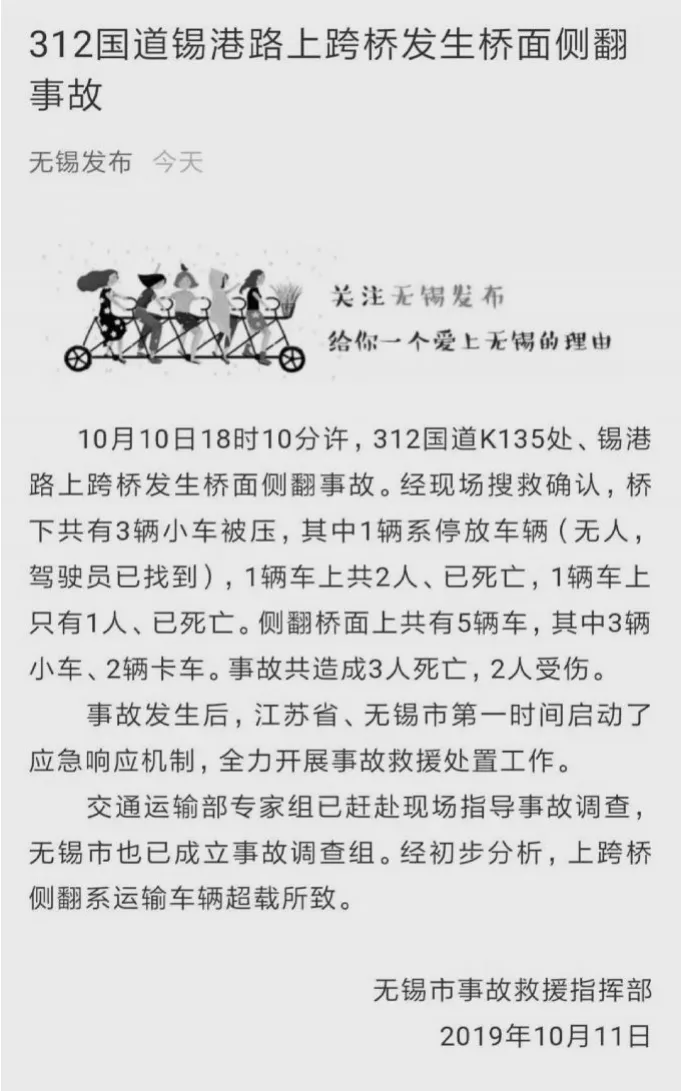

2019年10月10日,江苏省无锡市一高架桥侧翻,造成3 死2 伤。 相关部门表示,初步分析,高架桥侧翻原因系运输车辆超载;10月13日,无锡市锡山区鹅湖镇新杨路一小吃店发生燃气爆炸,造成9 人死亡,10 人受伤;10月14日,无锡市119 消防指挥中心接到报警称: 惠山区钱桥大街一店铺发生火灾,经紧急救援和勘察,过火面积约100 平方米,现场无人员伤亡……近日, 无锡因为接连发生的重大安全事故在短时间内频上热搜, 且相关部门在突发舆情面前的应对失策更让议题不断衍生,舆情热度居高不下。新媒体时代,政府如何应对连续公共危机值得深入探讨。

深陷舆论漩涡

接连发生的安全事故、 持续的热议让无锡深陷舆论漩涡无法自拔,原因主要如下:

1.高敏性。 最先发生的桥梁事故破坏性大、冲击力强、牵涉面广——事故伤亡如何?事故原因为何?救援进展到了哪一步? 桥梁是否存在设计缺陷? 设计、施工方是谁? 涉事车辆超载有多严重?一系列的疑问增强话题敏感度,舆情热度在短期内被点燃。紧随其后的爆炸事故,伤亡严重让议题的高敏特征持续,担忧伴随着谣言信息充斥舆论场,公众好奇心被最大限度地激发,舆情持续延烧。

2.反差性。10月10日,距离国庆假期仅过去3 天,网民仍沉浸在国庆节喜庆祥和的氛围中, 此时重大突发安全事故的惨烈极易与节日气氛形成鲜明对比, 强烈的反差冲击网民的感官。 系列微博话题中,#无锡高架坍塌#话题阅读量高达32 亿,# 无锡高架侧翻致3 死2 伤#、# 无锡小吃店发生爆炸#等话题阅读量也分别高达10 亿和8 亿。

3 是衍生性。 重大突发事故短期间内在同一地域范围接连发生, 极易引发舆情的涟漪效应, 增加舆情处置的难度。 如14日发生的无锡钱桥着火事件,若作为单个事件出现在舆论场,因无人员伤亡,话题单薄缺乏可延展空间,并不会引发较多讨论。 但由于无锡此前已接连发生两起重大事故,此番再出事,无形中印证了网民对无锡安全监管失守的担忧,导致事件关注度随之上升。 这从#无锡钱桥着火#话题阅读量上亿便可看出。

4.争议性。 在接连的事故后,“无锡最近怎么了? ”出现在微博首页搜索栏。疑问背后是舆论对信息公开的关注,也是对当地有关部门舆情应对的拷问。信息发布不及时,谣言满天飞,还把网友的祈祷视作“假慈悲博眼球”,无锡有关部门接连失策的应对, 大大增加话题争议性的同时, 也将自己置于公众对立面, 引发舆论强烈反弹并衍生了次生舆情, 导致舆情迟迟难以落地。

5. 延展性。 事故发生后,2017年 的一篇微信文章《无锡的快速内环高架还能用多久》 被翻炒, 文中关于无锡快速内环高架安全隐患的分析被网民称作 “神预言”;同时前几年市民对大货车上312 国道高架桥提出的质疑和建议被官方忽视,也让网民直言可惜,“是天灾还是人祸”引发网民讨论。此外,事后江苏省开展严厉治超让无锡市内短途钢材物流价格上涨了一到两倍, 超载背后的一系列行业和社会问题持续引发热议。

缘何“无息”

1.信息发布单薄,跟不上网民期待

对网民而言,重大安全事故在网络呈刷屏之势时,亟需官方声音来释疑解惑。但各方期待之下,无锡相关方发布的信息只明确了“3 人死亡,2 人受伤”“初步分析,侧翻系运输车辆超载所致”,对于搜救细节、进展等并无进一步动态说明,整体上略显单薄。 在重大事故面前,即便短期内无法获得全面的调查信息,救援进展也应适时跟上,以最大限度还原事件原貌,满足公众知情权。 而且,记者赶赴现场采访拍摄受阻,拨打宣传部负责人电话无人接听,连线政府值班热线也得到“不知详情”的回复与网民期待相悖,官方“失声”成舆论共识。

还因为信息公开无法覆盖网民关切点, 才给了谣言滋生的空间,“救援现场官员戴400 万名表”“事故造成19 人死亡”等谣言的传播,无疑给舆情处置工作增加了阻力。

2.议题选择不当,陷推卸责任漩涡

在舆情处置中, 政务新媒体已经成为信息公开发布的重要平台, 在没有事故最新进展前并不适宜发布其他无关内容, 因为这与网民期待相背离, 极易引发网民的反感情绪,可谓舆情应对之大忌。 而@ 无锡发布 作为无锡市政府新闻办官微却刚好踩进了雷区, 在舆情应对的黄金四小时内相继发布了两条无关微博, 引发众多网友留言 “高架塌了,上点心吧”“高架塌了你还在发这个?”“网宣部门完全没有重大事件应急响应吗? ”“运营被外包了吗? ”

12日中午,@ 无锡发布 转发了一篇微信公众号文章《再坚固的桥梁,也承担不起贪婪的重量》,原文是对桥梁设计的科普,但被官微一转,就“变味”了。 翻桥事故由货车超载引发,有关部门既未能有效治超也未能管住上桥,都反映出地方监管责任不到位,“难道桥梁没问题, 地方就没责任了? ”网民直言这是政府部门在借机推卸责任。

3.回应态度傲慢,掩耳盗铃激民愤

10月13日, 无锡市锡山区鹅湖镇新杨路一小吃店发生燃气爆炸,造成9 人死亡,10 人受伤。 事后,@ 无锡发布滚动播报事故最新情况,并发布了爆炸现场搜救的图片、视频等,“锡山区一小吃店发生燃气爆炸造成9 死10 伤”的消息被置顶, 内容涉及死伤人数、 事故现场情况以及救援情况。 此次积极主动应对,一定程度上得到了舆论首肯。

但在当晚21 时许,@ 无锡发布 转载了东林论坛中的一篇评论文章《在重大事故面前, 我们该做的是关爱与理性!》,痛批网络谣言和自媒体“假慈悲博眼球式的祈祷”,本该检讨反思举一反三, 相关部门却振振有词摆出一副教育网民的面孔,直接将自己置于公众对立面。大量在关注和等待两起事故最新调查进展的网民纷纷表示被“奚落”,舆论场中的负面声量也呈现出剧烈上扬态势。 该信息虽发布不到一个小时即被删除, 但产生的舆论质疑声和批评声却愈发尖锐。

应汲取的教训

1.小步快跑,满足公众信息饥渴

在突发事故发生后,第一时间应积极展开救援、安抚各方情绪,并同时利用新媒体向社会快速发布相关情况。 “速报事实,慎报原因”是基本原则。 结合网民对突发事故的心态来看,大部分网民不一定懂政府内部的相关工作流程,但是普遍希望官方能在第一时间出现在事发现场, 并发布措施、公告说明情况,如此方可缓解焦虑。鉴于此,第一时间发布权威消息,具有“先手棋”意义。 但在无锡高架侧翻事故中,无锡官方公开信息单薄,节奏缓慢,引起了舆论大面积不满。官方发布作为党委政府声音和公信力的延伸,网民倾向于在事故爆发之初, 第一时间看官方权威发布, 若一旦“信息饥渴”未能被满足,追求安全感的本能就是促使人们去搜索类似信息,结果很容易被谣言、传言乘虚而入,成为主见和成见。迟到的官方消息,反倒在信息市场博弈竞争中落于下风甚至被逆淘汰。

2.主次分明,避免发声本末倒置

无锡在应对这波突发舆情期间, 一个较为遭诟病的地方在于,没有及时发布正面权威的信息,反倒是第一时间对几个谣言进行了打击。这也可以看出,当地官方在舆情应对过程中存在主次不分,颠倒本末等问题,这也是当地相关部门临场心理不坚定的表现之一。在整个突发舆情的应对中,舆情的主战场当属事故现场,并且围绕事故现场情况,及时准确地发布最新进展动态, 同时信息部门进行策应, 对谣言、传言等进行依法封控和打击。 如果正面战场做得好,不仅可以有效地压缩谣言传播空间, 而且还能进一步降低谣言产生的可能性——很多谣言就产生于官方行动迟缓、行政不透明或者行为不当的关口, 作为一种怀疑和抗议的产物出现。

3.勇于担责,谨言慎行不添乱

近年来,各地各部门纷纷加大了舆情应对的培训力度,并且形式多样,反响较好,这也表明舆情应对、危机管理等科学精准社会治理的观念意识已深入人心, 应成为各级政务部门的执政素养之一。与此同时,在部分重大突发事件爆发后,官方发布的效果存在差强人意的问题,甚至于出现较大的偏差,引发次生舆情。如在此次无锡官微直接先后发布针对网民的批评和质疑,进行针锋相对的“硬怼”,犯了舆情应对的大忌。重塑公信力和引导力的关键在于行动,需要理解舆论在围观、批评及“抛砖”的时候,其实一直在观察政府的一举一动、官员的言行举止,他们要的是政府和官员的态度和行动。一旦看到政府和官员做出行动,舆情也就会出现降温。 同样,与舆论进行互动,本是各级政府部门必须适应的常态,更没有必要敌视它。

4.风险预警,打捞倾听沉没声音

无锡发生的两起事故均属于典型的小概率“黑天鹅”事件,“不确定性”“不可预见性”和“迅速扩散性”等风险特征明显,但事发前的风险和隐患并非无迹可循。特别是在无锡高架侧翻事故发生前, 近年来网民发布网帖反映相关安全隐患和风险, 但均未能引起当地相关职能部门的重视和警惕,直至最终酿成惨剧,当地政府方才醒悟。 这也折射出当地相关部门风险意识不足,且长期存在的惯性思维、风险意识不足等问题导致“青蛙效应”,可以说是此次事故发生的原因之一。期间,有舆论反思,此类事件重点应放在事前预防,不能等到酿成了惨剧之后才引起重视,监管应当走到风险的源头中去,切在信息监测层面,需注重打捞沉没声音。以避免舆论“翻旧账”的小插曲,出现舆情“追债”,产生次生舆情的风险。