遗产归扣制度之本土化探析

刘亚楠

(厦门大学,福建 厦门 361000)

一、遗产归扣制度理论概述

(一)遗产归扣制度基本涵义

“归扣”一词由拉丁文“collatio”发展而来。其中,“归”者取归还、回归之意;“扣”者,乃扣除、扣抵是也。当前,我国学术界并未对“collatio”形成相对统一认识,尚存加入、扣还、重算、返还、抵消及合算等多种称谓。周枬先生于其著作《罗马法概要》中将其译作“返还”[注]参见周枬著:《罗马法概要》,北京:法律出版社,1988年出版,第122页。,《罗马法原论》一书中将其译作“加入”[注]参见周枬著:《罗马法原论》,北京:商务印书馆,1994年出版,第533页。;同样,曲可伸先生于《罗马法原理》中亦将该词译作“加入”[注]参见曲可伸著:《罗马法原理》,天津:南开大学出版社,1988年出版,第259页。;于黄风先生所译《罗马法教科书》中则将“collatio”译作“合算”[注]参见[意]P·彭梵得著,黄风译:《罗马法教科书》,北京:中国政法大学出版社,1992年出版,第487页。。笔者认为无论何种名称译法,均以不同程度阐述此制度“归入—扣除”之本质,而无实质差别。仅于本文,暂采“归扣”一词,因笔者认为其意译更为妥当。

所谓“遗产归扣制度”意为先行归入,然后扣除,亦即被继承人对继承人所为生前特种财产赠与,视为应继份之预付,于计算继承人实际应继份时予以扣除,实乃家事法律规范重要制度。

“公平乃法律始终追求之价值”[注]参见[英]彼得·斯坦、约翰·香德著,王献平译:《西方社会的法律价值》,北京:中国人民公安大学出版社,1990年出版,第74页。。一般认为,遗产归扣制度立法意旨即为通过运用法律拟制技术剥夺受有特种赠与继承人之“双重遗产继承资格”,以期以公力救济之方式强制性地实现各共同继承人间真正的、相对的公平。不可否认,如此推定并不实质涉及被继承人生前意愿本身,仅为法律综合考量继承人之继承权益,而予以相当限制性且强制性地明确肯定并承认法律事实,亦即“基于扶助继承人之目的,被继承人而为特种赠与,但观其本意乃为希望继承人享有同等继承权益,故法律于遗产分割之时重建公平以期达到平等”[注]参见[美]布莱恩加纳编著:《布莱克法律大词典》,圣保罗:西方出版公司,2009年出版,第238页。。一定程度而言,此即法律主体个人意思自治由完全“个人本位”转向“社会本位”于民法上之具体体现。

(二)遗产归扣制度历史沿革

1.遗产归扣制度之滥觞

该制度滥觞古巴比伦时期,其出处可查于《汉莫拉比法典》查士丁尼5新律6第183条以及第184条[注]参见《汉谟拉比法典》查士丁尼5新律6第183条:“倘父给予其妾所生之女以嫁妆,并为之择配,立有盖章文书,则父死后,她不得再从父之家产中得其份额”;第184条:“倘父未给其妾所生之女以嫁妆,且未为之择配,则父死后,她之兄弟应依父家之可能给其嫁妆,而遣嫁之”。。此为奴隶-封建社会时期于财产分配中公平公正原则的创新发展,也是近现代制度中遗产归扣制度的最早雏形。其真正意义起源于罗马时期,为裁判官始设,然后由法律肯认。裁判官于处理共同继承人间遗产分割之时,往往面临明显不公情况。在罗马法中,家庭作为基本生产单位以及政治单体均以父权制为主导,对于直系血亲尊亲属而言已解放、已婚嫁之家子,相较仍处家长权下待解放之家子,享有同等继承权益。但因后者为无独立财产主体资格之他权人,其劳动所得、所受赠与及遗赠等均归家父所有或用益;与之不同即为,前者为自权人,其劳动所得、所受馈赠以及所获嫁奁均归自己所有,同时仍享有对其家父财产之继承权。显然,已解放、已出嫁的直系卑亲属所继承的财产中包含他权人之所得,从而在实质上稀释了尚处于他权人地位之家子的遗产应继承份额。

鉴于此,裁判官创设财产加入(collatio bonorum)制度:于处理他权人与自权人遗产分割案件之时,强制已解放以及已出嫁脱离父权的直系卑亲属将其于脱离家长权期间劳动所得、所受赠与以及所获嫁奁计入遗产总额,而与其他继承人平等分割。乌尔比安对此表示赞同:“公正性、公平性于告示中得以显示。裁判官于审判处于自权人地位的家子请求实施遗产占有案件之时,为寻求自权人家子与他权人家子继承权益平等之解而予苦苦思索,最终得出结论:已脱离父权的自权人家子须先行将其财产归入其直系血亲尊亲属之遗产,然后方可请求占有其应继份额遗产”[注]参见[意] 桑德罗·斯奇巴尼著,费安玲译:《民法大全选择·遗产继承》,北京:中国政法大学出版社,1995年出版,第126页。。此种加入制度根据时代发展而划分为三种类型:嫁奁加入、自权人的财产加入以及卑亲属的财产加入。前两种为裁判官所创设,而卑亲属财产加入制度则主要溯源于希腊罗马时期优士丁尼新律第118条规定[注]参见《汉谟拉比法典》优士丁尼新律第118条:“在无遗嘱继承和遗嘱继承中,对直系卑亲属均实行财产合算。包括:嫁资、婚前赠与、因取得职位而得到的欠款均应当被合算。那些既未得到嫁资又未得到婚前赠与的人也应当把一般的赠与物拿出,与以其他名义实施财产合算的直系卑亲属共同分享”。。

2.遗产归扣制度之流变

随着父权制日渐衰亡,罗马法财产加入制度逐渐衍变为遗产归扣制度。而其于法学衡平、平等理念之追求,使得诸多欧洲近现代民法典为之折腰,并为后世法国、德国、瑞士、意大利等绝大多数国家及地区所继受。

(1) 大陆法系国家遗产归扣制度立法现状之考察

①法国遗产归扣制度立法现状。法国《民法典》规定:受有赠与之继承人均负返还义务,除被继承人明确表示免除返还外,不得保有受赠之物[注]参见《法国民法典》第843条:“一切继承人,包括限定承认的继承人在内,承认继承时,应对其共同继承人返还死者生前直接或间接赠与的一切财产;继承人不得保持死者生前的赠与物,亦不得主张死者对其所为的遗赠;但赠与或遗赠明示地予以应继份以外的特别利益或免除返还者,不在此限”。;继承人相互间有此义务[注]参见《法国民法典》第857条:“返还只是共同继承人对其他共同继承人所负的义务;对于遗产的受遗赠人或债权人,均不发生返还问题”。,但继承人抛弃继承而保有受赠之物不在此限[注]参见《法国民法典》第845条:“抛弃继承的继承人,得在(死者)有权处分部分的限度内,保持生前的赠与,或主张对其所为的遗赠”。。归扣方法可以原物或价额返还为之[注]参见《法国民法典》第858条:“返还以现物为之,或以在应继份中扣除应返还物的价额为之”。,但以价额返还为原则。不动产之归还,可以请求原物返还[注]参见《法国民法典》第859条:“关于不动产,如受赠人并未出售其受赠的不动产,且不在遗产中别无性质、价额、完好程度相同的不动产足以组成作为其他共同继承人大体相等的分配份时,得要求现物返还”、第860条:“如受赠的不动产在继承开始前已出售时,返还只得以在应继份中扣除应返还物的价额为之;受赠人应返还继承开始时不动产的价值”、第866条:“赠与与继承人中的一人并免除其返还的不动产,超过死者有权处分的部分时,此种超过部分如易于与其他部分离,应以现物返还。在相反情形,如超过部分多于受赠的不动产价额半数以上时,受赠人应返还不动产全部,但得在遗产总体中先取死者有权处分部分的价额:如死者有权处分超出受赠的不动产价额半数以上时,受赠人得保持其不动产全部,但应在其应继份中扣除超过部分的价额,或以现金或其他方法补偿其共同继承人”。;而动产之返还,均以价额扣除方法为之。而价值计算之标准均以赠与之时为准[注]参见《法国民法典》第868条:“动产的返还只以在应继份中扣除应返还的价额为之。返还的价额,以赠与时动产的价额为基础,按照附于证书的评价计算之;如缺乏此种评价时,按照鉴定人评定的适当且无增加的价额计算之”。。

②德国遗产归扣制度立法现状。德国《民法典》规定:作为法定继承人之晚辈直系血亲,对于其从被继承人处所获嫁资者,于遗产分割时有互为归扣之义务,但若被继承人为此给与之时另有指令者则不在此限;生计资本及职业教育费用,惟逾被继承人资产境况相当数量之部分,有归扣之义务;至于被继承人生前所为其他赠与,仅于被继承人指定应予归扣之时,始应归扣[注]参见《德国民法典》第2050条:“(1)作为法定继承人继承的晚辈直系血亲有义务在相互间分割遗产时,均衡他们在被继承人生前已从被继承人处作为婚嫁立业资财取得的标的,但以被继承人在给予时不另做指示为限。(2)为用做收入而给予的补贴,以及为职业培训而支出的费用,在它们超出与被继承人财产状况相当的程度的限度内,必须予以均衡。(3)被继承人已在给予时指示均衡的,其他的生前给予也必须予以均衡”。。倘若赠与物之价额已逾应继份之价额,无须归还超额部分[注]参见《德国民法典》第2056条:“共同继承人之一已因给予而获得多于在分割时会归属于他的标的的,他没有义务偿还多得之额。在此种情形下,遗产以该项给予的价额和该共同继承人的应继份均被排除在均衡之外的方式,在其余的继承人之间分配”。。

③瑞士遗产归扣制度立法现状。瑞士《民法典》结合罗马法及德国法之原则而作如下规定:直系血亲卑亲属于遗产分配之时,其从被继承人处所受婚产、生计资本、财产让与以及债务免除等赠与,除被继承人有明示反对之意思外,有归扣之义务[注]参见《瑞士民法典》第626条:“(1)各法定继承人,对被继承人生前以继承份先交的全部财产,相互负有提供结算的义务。(2)被继承人以嫁妆、结婚费用、财产转让或债务免除的名义,交付与直系卑亲属的全部财产,应提供结算。但被继承人有明确相反处分时,不在此限”。。以原物返还抑或以价额返还,继承人得选择[注]参见《瑞士民法典》第628条:“(1)被继承人有权选择将原赠与物或作价或为结算。生前赠与超过继承份数额时亦同。(2)但是,前款规定,不妨碍被继承人的相反处分及共同继承人的扣减请求权”。;若受赠之物先于继承开始出让者,依所得之价额充当[注]参见《瑞士民法典》第630条:“(1)赠与物按继承开始时的价格或变卖的价金,提供计算。(2)前款情况中,支出的费用、损坏,以及收益的自然果实,均应依占有的规定,进行结算”。。至于受赠物之价额超过应继份之价额作何处理,则为除超额部分侵害他继承人之特留份外,如可证实被继承人有欲以此优遇该继承人之意思时,无须归扣。其中,被继承人就直系卑亲属于婚姻惯行之范围内给与婚资者,推定有优遇之意思[注]参见《瑞士民法典》第629条:“(1)赠与超过了应继份的数额,但可证明系被继承人有意给予的特别利益,该继承人可不将超出部分提供结算。但共同继承人的扣减请求权,不在此限。(2)直系卑血亲结婚时所给予的普通程度的结婚费用,推定为前款的特别利益”。。

(2)英美法系国家遗产归扣制度立法现状之考察

鉴于英国已于20世纪90年代通过《〈继承法〉改革法》第1条第(2)款第(a)项直接废除《遗产管理法》第47条之规定,即于1996年1月1日起不再适用遗产归扣制度,此处不再赘述。而美国规定于无遗嘱继承下适用遗产归扣制度,并于1969年8月制定的《统一遗嘱检验法典》中作出明文规定[注]《统一遗嘱检验法典》规定:“如若某死亡者所有财产或部分财产适用无遗嘱继承而被分割,其所为生前赠与财产仅于下列情况下被视为应继份额之预付:(1)该死亡者于赠与之同时以书面形式宣称或无遗嘱继承人以书面形式承认此赠与为应继份之预付;(2)该死亡者以书面形式或无遗嘱继承人书面形式表示此赠与于计算死者无遗嘱继承遗产之分割与分配时应被考虑在内。如果被继承人未以书面形式宣称或者无遗嘱继承人未以书面形式承认,且未能从其宣称或者承认中推定某项财产为生前赠与,则免除归扣”。。

二、遗产归扣制度法律移植

(一)遗产归扣制度法律移植之正当性分析

1.符合遗产税征收的现实需要

在我国经济高速发展的社会环境下,随着公民个人财产日益积累、遗产数目日渐庞大,一个无法回避的问题也随之出现,即个人收入差距巨大,社会贫富分化严重。作为调节贫富差距所不可或缺的重要杠杆,我国政界乃至学界关于确立遗产税征收制度之呼声愈来愈高,而较为完备之公民财产继承转让法律法规乃其确立前提[注]参见邵洁:《观点碰撞:遗产税该不该尽快开征?》,载《政府法制》,2005年第7期。。换言之,精确清点、核算遗产,不单单是公正分割遗产之前提、准确申报遗产之保障,更是准确无误且又不失公允征收遗产税之关键所在。由此可见,遗产归扣制度确为建立遗产税征收制之必要先行制度。为有效规避通过特种赠与转移财产的逃税情形,将特种赠与物价额计入遗产总额纳入遗产税之征收范畴,可于一定程度避免资产外流。综上所述,确有必要增设遗产归扣制度,助益遗产税征收制度之确立。

2.确立特留份制度之先决条件

特留份制度指被继承人从法之规定为其继承人留有一定数额遗产,且不得任意处分之[注]参见陈棋炎著:《亲属、继承法基本问题》,中国台北:三民书局出版社,1980年出版,第433页。。我国虽尚未建立特留份制度,但为保障缺乏劳动能力继承人之生活来源,规定为其留有必要继承份额[注]参见《中华人民共和国继承法》第19条:“遗嘱应当对缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额”、第28条:“遗产分割时,应当保留胎儿的继承份额。胎儿出生时是死体的,保留的份额按照法定继承办理”;《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的意见》第37条:“遗嘱未保留缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人的继承份额,遗产处理时,应当为该继承人留下必要的遗产,所剩余部分,才可参照遗嘱确定的分配原则处理”、第45条:“应当为胎儿保留的遗产份额没有保留的应从继承人所继承的遗产中扣回,为胎儿保留的遗产份额,如胎儿出生后死亡的,由其继承人继承;如胎儿出生时是死体的,由被继承人的继承人继承”、第61条:“继承人中有缺乏劳动能力又没有生活来源的人,即使遗产不足清偿债务,也应当为其保留适当遗产”。,即必留份制度。

必留份制度虽与特留份制度于保护效果上存在相当差异,但仍可见其立法目的,即于被继承人能力所及之范围内,其有责任安顿其继承人,而免累及他人、社会以及国家。当今社会,仍有被继承人置至亲于不顾而将部分甚至全部财产赠与他人,从而累及他人救济,杭州叶某不顾子女将上百万遗产赠与保姆、四川黄某不顾妻子将其全部财产赠与同居女子就是明显例证[注]参见赵欣,卢晶:《遗产继承——小保姆合法权益受保护》,载《人民日报》,2001年1月21日;焦武峰:《怎样对待公民的个人财产权——“二奶”继承案的思考》,载《法制日报》,2002年5月26日。。此种违背家庭人伦道义之事,理应受到法律干涉。特留份制度虽于我国暂付阙如,但其立法走向已同遗产归扣制度一般,实乃势在必行。二者密切关联在于,倘被继承人未从法之规定为继承人保留特留份,纵使被继承人已作反对归扣意思表示,特留份权利人仍可依法请求扣减一定比例赠与之物价额,以保障继承人所享有之特留份权。扣减权制度乃特留份制度之重要内容,因而于特留份制度而言,建立遗产归扣制度实属必要。

3.解决国际及区际之继承纠纷

绝大多数大陆法系国家均已建立较为成熟的遗产归扣制度,且我国港、澳、台地区也均继受遗产归扣制度[注]参见《无遗嘱者遗产条例》第5(1)(c)条:“为有关后嗣以法定信托形式持有的财产如可分割为份额,则该无遗嘱者藉预付财产办法已付给或在其子女成婚时已付给该子女的任何金钱或财产,须视为用作全数或者局部偿付该子女应承受的份额,或者用作全数或局部偿付该无遗嘱者去世时仍活着的每名子女所可承受的份额,但如有人表明任何相反意思,或该个案情况显示任何相反意思,则须受此限制;同时须按遗产代理人之要求,将上述金钱或财产按估定的价值(该价值以该无遗嘱者去世时计算)计算在内”;《澳门民法典》第1945条第1款:“为对遗产进行均等分割,有意继承直系血亲尊亲属遗产之直系血亲卑亲属以及有意继承死亡配偶遗产之生存配偶,均应将死者曾赠与之财产或有价物返还予遗产,此返还成为归扣”;《台湾民法典》第1173条:“继承人中有于继承开始前因结婚、分居或者营业,而已从被继承人处受有财产之赠与者,应将该赠与之价额加入继承开始时被继承人所有财产中,作为应继遗产。但被继承人于赠与时有反对之意思表示者,不在此限。前项赠与价额,应于遗产分割之时,由该继承人之应继份中扣除。赠与价额依赠与时价值计算”。,然遗产归扣制度于我国大陆地区尚付阙如。随全球化态势逐步增强,国际区际交流往来频仍,涉外继承关系时有发生。于此情形,确有必要将其引入我国法律体系。如若采用我国法律作准据法解决涉外继承纠纷,因我国现行法律尚未规定遗产归扣制度,导致无法与其他国家或地区法律接轨,对于所有诉讼当事人而言是不便且不公的。况且,因我国现行法律尚未规定遗产归扣制度,民众对该制度亦缺乏了解,进而不能很好地维护自身权益,实乃一大遗憾。现今,国际社会法律发展已然呈现强劲的趋同化态势[注]参见李双元,于喜富:《法律趋同化:成因、内涵及在“公法”领域的表现》,载《法制与社会发展》,1997年第1期。,于此角度而言,确立遗产归扣制度不仅仅是妥实解决涉外继承纠纷之需要,更是我国与国际社会接轨的时代需要。

(二)遗产归扣制度法律移植之可行性分析

遗产归扣制度法律移植尚须考虑两个要素:其一,该制度有无生存土壤,即其能否于外在以及内在满足遗产分割现实需要;其二,该制度有无生存空间,即能否妥善调和其与我国既有制度的矛盾及冲突。

1.遗产归扣制度有无生存土壤

(1)遗产归扣制度法理基础——核心价值高度契合社会文化

设立遗产归扣制度之意旨乃在于保障遗产利益分配平衡。究“不平衡”之根源,古罗马社会生产力极低,家庭乃为以父权制为主导的政治单体以及生产单位。待解放之家子尚处父权下而不享有独立财产主体资格,一切所得均为其父所有抑或用益。而已解放、已出嫁享有自权人地位之家子,非但保留其劳动及其他所得,而且享有父系血亲尊亲属继承权,从而稀释尚处家父权下他权人家子之应继份额。如此,是否可得出“不平衡”系根源于劳动生产方式之无可奈何之举,笔者认为尚待斟酌。倘若前述推测成立,则无法解释遗产归扣制度生存土壤已然消失之时,亦即个人完全取代家庭成为独立生产单位以及政治单体,其制度为何仍可有序运行。此现象迫使我们再次深入剖析而予审慎提出该制度核心价值之所在。

李洪祥教授曾提及,遗产归扣制度真正价值取向在于完好维护亲子伦理关系,仅物化为维护共同继承人间遗产利益分配平衡[注]参见李洪祥:《遗产归扣制度的理论、制度构成及其本土化》,载《现代法学》,2012年第5期。。笔者深以为然,此才为其长存民法千年之久而不朽之根本所在。

而于婚姻家庭法律领域,最为重要乃至最为核心的伦理价值应为流于至亲间的节制之爱,其于遗产归扣制度中得以充分映现。深受儒家思想影响,华夏文化历来强调“夫和妻柔”“父慈子孝”“姑慈妇听”“长惠幼顺”“兄爱弟敬”的和谐家庭伦理关系,且此种价值于我国现行《婚姻法》及《继承法》中得以具体体现,如《婚姻法》第4条之规定[注]参见《中华人民共和国婚姻法》第4条:“夫妻应当互相忠实,互相尊重;家庭成员间应当敬老爱幼,互相帮助,维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系”。。由此观之,遗产归扣制度主体理念高度契合我国社会文化,最难能可贵之处则为其于维护亲子伦理关系之时仍不忘捍卫个体意思自治。

(2)遗产归扣制度社会基础——符合我国遗产分割现实需要

①财产数量以及种类增加。近年来,我国经济增长稳步提高,居民收入大幅提升,个人银行存款节节攀升。据2014年-2017年国民经济及社会发展统计公报数据显示:2017年我国农村居民人均可支配收入达13432元,较2014年之2936元增长4.57倍;2017年城镇居民人均可支配收入达36396元,较2014年之9422元增长3.86倍[注]参见中华人民共和国2014年-2017年国民经济和社会发展统计公报。。2014年-2017年金融统计数据报告显示,从2014年到2017年,人民币存款余额由11.9555万亿元增至169.27万亿元,增长14.15倍[注]参见2014年-2017年金融统计数据数据被告。。即使计入物价上涨因素,该增长幅度亦十分可观。居民银行存款逐年增多,标志着民众财产结构发生显著变化。随着居民个人财富日趋丰裕,父母更有能力资助子女,例如为子女出国留学、经商营业以及婚嫁等支付巨额费用。于此情况之下,依照现行法律,对于未受资助之继承人,法定继承显然有失公允。而遗产归扣制度之设立即可于一定程度上保障继承人间遗产利益分配相较平衡。

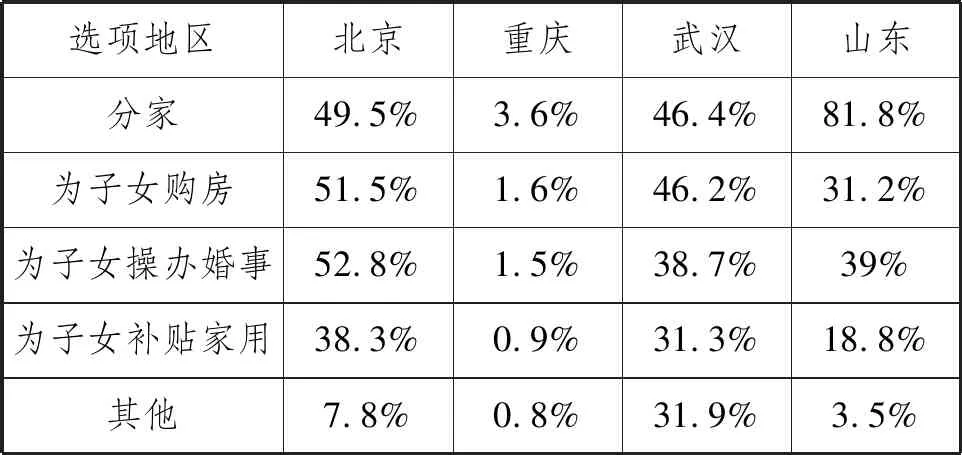

②遗产分配方式逐渐多样。此处仅以陈苇教授课题项目中的数据为佐证进行分析[注]参见陈苇著:《当代中国民众继承习惯调查实证研究——北京市、重庆市、武汉市、山东省四地民众继承习惯调查报告》,北京:群众出版社,2008出版,71-72页;109-117页;290-297页;430-434页;523-530页。,并截取部分数据绘制下面表1和表2:

表1 财产分配时间

以上数据表明,父母常于健在之时分配财产,且其财产分配方式包括给予子女分家费、子女购房费、子女婚事费、补贴家用费等多种形式。如若家庭有数名子女,父母财产分配不均的情况时有发生。因此笔者认为,于遗产分配时应予考虑父母生前对于部分子女所作赠与,并作归扣。不难推测,随着我国社会经济发展,子女可能会因留学、经商等各种原因而需要父母经济资助,因而父母生前赠与特种资产予子女之习惯必将继续存在且有增多趋势。于此情形之下,为保障遗产利益分配均衡、维护家庭亲子伦理关系,其确有必要被增补立法。

表2 财产分配方式

③符合民间遗产分割习惯。遗产归扣制度虽于我国尚付阙如,但类似归扣之习俗却是长期且大量存在的,实践中其能为民众所接受,具有良好社会基础。

部分学者于调查中发现,我国多数地区长期存在分家析产习惯。数据显示,于遗产分配时,成婚分居子女和尚未结婚子女不等对待情形占比69.4%,且由未婚子女多分财产情形又占比61.7%[注]参见张玉敏著:《继承法律制度研究》,北京:法律出版社,1999出版,第353页。。究其原因,即为依照我国传统伦理道德观念,父母通常对子女均有同样的慈爱之心,期望于日常生活以及财产赠与当然包括遗产继承上均能做到公平合理,而非厚此薄彼。因此,涉及遗产如何分割之时,往往会将被继承人所为赠与视作考量要素之一,适当减少应继份额。

不少民众虽不理解“遗产归扣制度”具体涵义,但类似“遗产归扣制度”的民间习惯却因内心基于对公平概念的最本色理解而自然产生,亦即顺应此公允概念的“遗产归扣制度”于民间继承中普遍存在已久。诚如学者维拉曼特所言:“习惯常于不同层面启示法律,对现代法律之意义难以言尽,着实为最普遍且最古老法律渊源”[注]参见[澳] 维拉曼特著,张智仁、周伟文译:《法律导引》,上海:上海人民出版社,2003年出版,第147、149页。。由此可见,遗产归扣制度于我国民间具有巨大的生存土壤,是否尊重继承习惯并对其予以确认,对于维护社会公平及兼顾各种利益具有举足轻重的作用。

2.遗产归扣制度有无生存空间

(1)遗产归扣制度乃法律拟制技术的恰当运用

对于我国是否设立遗产归扣制度,学界尚存不同观点。持“否定”观点的学者大多将矛头指向其均于一定程度悖于赠与制度及物权制度等既有制度,“究此冲突本源即为遗产归扣制度之拟制性”[注]参见李洪祥:《遗产归扣制度的理论、制度构成及其本土化》,载《现代法学》,2012年第5期。。

梅因曾说:“现实需求往往游走法律之前”[注]参见[英] 梅因著,沈景一译:《古代法》,北京:商务印书馆,1959出版,第17页。。遗产归扣制度乃因调和需求之多样与法律之滞后而产生,本质即法律拟制技术之应用,无可避免,其出现即与法律既定相矛盾。于遗产归扣制度理论下,将原本赠与行为拟制为应继份之预付,以期达平等分配遗产利益之目的,如此假定因获法律肯认而衍生为遗产归扣制度。

不可忽略之一点,即为民法安身立命之本乃为意思自治原则。而遗产归扣制度于一定程度限制被继承人个体自由价值是否正当,此即需要审慎剖判其是否具备实质正义及形式正义。之于实质正义,遗产归扣制度于本源上促成继承人间利益分配平衡,切实保障家庭亲子伦理关系和谐稳定;之于形式正义,遗产归扣制度符合体系强制,其采默示推定处理方式预留意思自治保障途径,倘被继承人明示反对归扣之运用,法律必尊其愿。

综上所述,遗产归扣制度确为“法律拟制”技术于立法中的恰当且合理运用,其虽无可避免与法律既定相冲突,却也并非不可调和。

(2)遗产归扣制度与现有制度冲突的可协调性

①遗产归扣制度与遗产范围。部分学者根据《继承法》第3条之规定[注]参见《中华人民共和国继承法》第3条:“遗产是公民死亡时遗留的个人合法财产……”。,认为归扣客体因已由被继承人于生前处分而不属遗产之范围[注]参见沈星:《也谈归扣制度——兼论我国是否应当引入归扣制度》,载《学术论坛》,2008年第1期。。若将遗产归扣制度纳入我国法律体系,势必会与当前遗产范畴两相冲突。

据此,我国理论界有学者提出“不完全遗产”概念以试图解决这一冲突,其为从法之规定须纳入遗产范畴予以分配虽尚不属于被继承人之资产[注]参见陈苇、魏小军:《论我国遗产范围立法的完善》,载《河南财经政法大学学报》,2013年第6期。。笔者认为此方案具有一定合理性,归扣方式无疑实物归还、价格计算两大立法体例,而其核心均为将赠与物之价额计入遗产总额,以期促成公平分割遗产之目的。因而,于一般情况下,已赠与而待归扣之财产均属遗产,被继承人作反对归扣之表示者不在此限。

由此可见,可引入“不完全遗产”概念以调和遗产归扣制度与我国遗产范围间的冲突,遗产归扣制度具有一定的可行性。

②遗产归扣制度与赠与制度。有观点认为遗产归扣制度和赠与制度于理论上存在冲突,即赠与人的赠与物一旦交付于受赠人,其所有权已由赠与人转移至受赠人,原则上受赠人不负返还义务。

其实不然:首先,遗产归扣制度客体范围与一般赠与制度规制对象尚存差异,非特种赠与,无需归扣;其次,于遗产归扣制度理论下,赋予被继承人免除归扣之权利,即可依被继承人意思自治,完全适用一般赠与制度,无需归扣特种赠与之物;最后,即使适用遗产归扣制度,按照大部分国家所采的价值充当归扣方式,并不强制要求继承人归还赠与物,而仅仅要求将赠与之物价额计入遗产范畴。

不难看出,其仅于外观与部分赠与疑似冲突,然因其可依被继承人之意思完全适用赠与制度,于一定程度上可得以调和。而且,依照价值充当归扣方式,并不存在所谓否认赠与制度法律效果之说。

③遗产归扣制度与物权制度。有学者提出遗产归扣制度与物权制度的矛盾乃本源性的:特种财产于赠与完成时已然完成所有权之转移,因而,遗产归扣制度显然害于赠与人对赠与物之所有权以及受赠人对受赠物之所有权。

笔者认为此种观点具有一定的局限性。遗产归扣制度与物权制度间并不存在实质性难以调和的冲突,主要基于以下几个理由。其一,从所有权角度分析,自罗马法以来,所有权即受有限制,对其保护并非绝对。罗马法对其限制于四个层面得以体现:基于相邻关系、公共利益需要、宗教保护需要以及人文主义事宜[注]参见周枬著:《罗马法原论》,北京:商务印书馆,1994年出版,第301页。。剖析上述因素,不难得出基于人伦道义之理,可一定程度限制所有权绝对性之特征。于此而言,建立遗产归扣制度具有一定的合理性,其仅对所有权作出轻微限制,而并非与物权理论具有实质性的矛盾。其二,仔细剖析遗产归扣制度中的归扣方式即可发现,受赠人、赠与人依然分别享有受赠物、赠与物之所有权,遗产归扣制度从未否认甚至予以剥夺。且其并未强制继承人返还受赠物,抑或撤销被继承人所为赠与,仅于核算遗产总额之时,采价值充当将被继承人所为、继承人所受之特种财产价额归入其内,作为各继承人应予继承份额组成部分。其三,如前所述,既然于继承开始后,实行遗产归扣制度并未侵犯赠与人对赠与物之所有权以及受赠人对受赠物之所有权,自然流转并无任何障碍,而不涉及交易安全问题。

综上所述,遗产归扣制度与物权制度之矛盾尚非难以调和,且其综合考量并予权衡所有权制度与继承权益均衡。

三、遗产归扣制度构建设想

(一)遗产归扣制度的主体

1.归扣权利人

界定遗产归扣权利主体范畴,应以遗产归扣制度之主旨为起点。笔者认为,归扣权利主体应为与受有赠与之继承人相对应的其他全体继承人,即凡被继承人有为特种赠与,他继承人均享有归扣权利主体资格,“不应限于以下两种情况:其一,完全不受特种赠与之继承人;其二,受有较少赠与之继承人”[注]参见林秀雄著:《民法亲属继承争议问题研究》,中国台北:五南图书出版社,2000年出版,第281页。。

2.归扣义务人

关于如何界定遗产归扣义务主体,学界尚于直系尊亲属、代位继承人、放弃继承权之人以及丧失继承权之人是否属于遗产归扣义务主体这几个问题上存在争议。因此,笔者拟就上述争议作以下探析。

(1)直系尊亲属是否为归扣义务主体

世界已引入遗产归扣制度的国家以及地区,仅就直系尊亲属是否为归扣义务主体分为两大立法体例,即分别为以法国和日本为代表的国家和地区及以德国和瑞士为代表的国家和地区。笔者赞成前者,认为应将其纳入遗产归扣义务人范畴,理由如下:

首先,虽于制度本源而言,不可否认,起初创设遗产归扣制度宗旨的确是为衡平卑亲属间继承权益,从而彰显尊亲属于卑亲属的平等之爱。但其出现完全是因当时女性社会地位极端低下,毫无独立人格权以及财产权可言。当今社会女性地位日益提高,实在不应死板恪守法源而无视遗产归扣制度的社会土壤已然变化。结合我国实际情况,于夫妻共同财产制模式之下,夫妻双方共同享有财产,而无所谓彼此财产赠与,看似解构直系尊亲属于遗产归扣义务主体范围内的适用余地,其实不然。虽然大多数家庭采取共同财产制,但也不能否认分别财产制的大量存在;且随社会文明进步、国民经济发展,女性地位显著提高,此种夫妻财产制度必将逐渐取代共同财产制度,适用范围愈发广阔。而《婚姻法司法解释(三)》第11条第二款之规定即可于一定程度上反映夫妻之间财产日趋独立之势[注]参见《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(三)》第11条第2款:“夫妻一方擅自处分共同所有房屋造成另一方损失,离婚时另一方请求赔偿损失的,人民法院应予支持”。。

其次,依《继承法》第10条之规定[注]参见《中华人民共和国继承法》第10条:“遗产按照下列顺序继承:第一顺序:配偶、子女、父母.……”。,配偶、子女以及父母均为第一顺序之继承人。于此而言,若义务主体仅限直系卑亲属,未免太过狭窄。如此一来,无疑属于过甚注重尊亲属免受归扣的优越地位,而有侵害直系卑亲属之继承利益之虞。

最后,遗产归扣权利主体范畴于学界内并无异议,乃全体共同继承人。过分缩减遗产归扣义务主体范畴,定会造成权利与义务的不相对等,实为不妥。

(2)代位继承人是否为归扣义务主体

就此问题作以下之分析。其一,若被代位继承人受有被继承人特种赠与,代位继承人是否负担归扣义务。代位继承核心在于,代位继承人取代被代位继承人地位,而承袭被代位继承人之应继份额。其并未改变被代位继承人受有赠与之物应继份预付之性质,且已为代位继承人所继承,因而,由代位继承人负担特种赠与归扣义务诚属合理。其二,情理之中,若其非因代位继承而获被继承人生前特种赠与财产,不应负此义务。正如我国台湾地区学者所言,“父意想其子殒命而为赠与予孙辈,实乃咄咄怪事”[注]参见林秀雄著:《民法亲属继承争议问题研究》,中国台北:五南图书出版社,2000年出版,第280页。。可见,其所获特种赠与并非应继份的预付,而仅为长辈基于对子孙喜爱的普通赠与,并不涉及遗产分配问题。

(3)放弃继承权人是否为归扣义务人

对此学界主张不一。一般意义而言,放弃继承权人既已无继承权,当然也就无应继份可言。鉴于继承人受有被继承人赠与之物具有应继份预付之性质,放弃继承权人尚不宜被纳入遗产归扣义务主体范畴。但考虑到受有赠与之继承人可能借口放弃继承权而免除归扣义务,亦或被继承人生前与其通谋逃避债务,于被继承人之债权人及他继承人言,均有失公允。因此,“宜解放弃继承权人虽无可继财产予以扣除,仍须将其受赠财物同等价额计入遗产总额。而其归还根据,仍乃不当得利,亦即放弃继承权人并无法律上之原因继续保有受赠财物”[注]参见林秀雄著:《民法亲属继承争议问题研究》,中国台北:五南图书出版社,2000年出版,第275页。。

(4)丧失继承权人是否为归扣义务人

丧失继承权人,与放弃继承权之继承人一般,因缺失继承身份而不宜被认定为遗产归扣义务主体。理由同上所述,此处不再赘述。

根据《继承法》第7条关于继承权丧失情形之规定[注]参见《中华人民共和国继承法》第7条:“继承人有下列行为之一的,丧失继承权:(一)故意杀害被继承人的;(二)为争夺遗产而杀害其他继承人的;(三)遗弃被继承人的,或者虐待被继承人情节严重的;(四)伪造、篡改或者销毁遗嘱,情节严重的”。不难得出:丧失继承权人、放弃继承权人虽均缺失继承身份,但较后者乃主动放弃继承权,丧失继承权人则基于其严重侵害人伦道德之行为而于客观上被剥夺继承权;放弃继承权人尚需基于不当得利返还所受赠与之物价额,丧失继承权人更应如此。倘若因其丧失继承权而无需返还所受特种赠与财产价额,显然有悖于《继承法》第7条之立法目的,无疑助长不伦之风。因而,其虽非归扣义务主体,但仍需返还所受赠与,究其原因即为基于不当得利。

(二)遗产归扣制度的客体

毋庸置疑,遗产归扣客体应限于继承人所受特种赠与之物。而何为特种又如何界定,各国家(地区)之立法规定范畴广狭不一。同样,于建立符合我国生存土壤遗产归扣制度过程中,针对制度客体,采用何种立法模式以及如何限定归扣范围,殊值深思。

当前尚有列举式、概括式以及两者兼而有之三种立法模式。鉴于继承关系纷繁冗杂,考虑我国当前基本国情,笔者认为应采列举式、概括式兼而有之立法模式规定遗产归扣制度客体。亦即以总括性之规定为切入,尔后进行具体明确列举。若仅采列举式,显然过于简略,无法调整复杂纠纷;而仅采概括式,则会弹性过大,实际可操作性不强。相较之下,二者兼而有之混合立法模式更为严谨、明晰、易于执行。

根据我国社会生活经济现状,予以归扣财产应以分家、婚嫁、置业、超出正常开支范围教育费用、大额保险以及巨额债务为限。鉴于因分家、婚嫁、置业以及为继承人所付巨额债务支出费用应予归扣尚无争议,则不再作具体说明。

各国针对教育费用是否实行归扣规定不一,而于我国教育事业现状,随社会经济不断发展及国际交流程度加深,愈来愈多家长提供子女出国进修机会,教育费用不可小觑,培训费用亦是如此。此于其他子女极为不公,加之教育支出往往额度巨大,因而将其纳入归扣客体实属必要。

随着保险事业发展,保险作为一项投资理财方式日渐受到人们关注,被继承人以继承人为受益人投保财产险及人寿险之趋势必将稳健增长。因需缴纳保险费用往往较高,考量其他继承人之继承利益,应予归扣。

(三)遗产归扣制度的实行

1.归扣方式——原物返还主义VS价值充当主义

罗马时期,最初以实物归还为归扣方式,尔后容许以赠与物价额充当。后此两种归扣方式为各国及各地区考量并采纳,为目前关于归扣方式之两大立法体例:以法国民法为代表之“原物返还”抑或以德国民法为代表之“价值充当”。而随财物流转速率愈来愈快,继承人所受赠与之物可能于数载抑或数十载内多次易主,难免毁损。因而出于维护市场交易安全考量,笔者认为,宜采“价值充当主义”作为我国遗产归扣方式。

2.价值评估——赠与之时为准VS继承之时为准

于“价值充当主义”立法模式中,不可避免关涉特种赠与之物价值评估标准问题,即以赠与之时为准抑或以继承之时为准。对此,各国立法各不相同,前者以德国民法为代表,后者以瑞士民法为代表。至于何者为优,我国多数学者观点乃为,价值评估应以赠与之时为准,因鉴特种赠与应继份预付之性质。笔者对此深表赞同:当今社会,商品价值波动极大,如若特种赠与之物价值随时间推移而逐渐消损,倘以继承之时为准评估特种赠与之物价值,必然导致受赠之人有意毁损甚至灭失赠与之物,而有害于归扣进行;相反,如若特种赠与之物价值随时间推移而逐渐增值,倘以继承之时为准评估特种赠与之物价值,则无疑将或因受赠与继承人善于理财而致特种赠与之物增加价值纳入归扣范围,于受赠之人言实属不公。况且,可能变相导致受赠与继承人承担高额债务,而违背被继承人所为特种赠与之初衷。综上,笔者认为特种赠与之物价值评估宜以赠与之时为准。

3.差额处理——应当返还学说VS无须返还学说

适用遗产归扣制度计算受赠与之继承人应继份数额之时,一般须依如下步骤:将被继承人所赠之物以赠与之时为准进行价值评估,而后计入遗产总额,依法算定应继价额,最后予以扣减赠与之物价额,即为受赠与继承人实得数额。由此,即会出现三种情况:该继承人应得数额为正、为零亦或为负。因于学界及实务界均对所受赠与之继承人应得数额为正、为零处理方式均无异议,此处仅针对第三种情况作出如下分析。

应得数额为负,亦即其应继份价额低于赠与之物价额,此差额是否需返还,目前学界尚有分歧。笔者赞同非返还说,理由如下。其一,遗产归扣制度意旨即为通过法律拟制技术以期最大程度实现遗产利益分配平衡,然其并非绝对公平,仅为相对公平。强制要求受赠之继承人归还差额并未必然与其立法本意相洽。其二,如前所述,遗产归扣制度核心价值乃为维护家庭亲子关系,所涉主体具有较强伦理色彩,故强采返还说要求受有赠与之继承人返还赠与之物价额与应继份价额的差额于现实生活中不可适用、不可操作,而且易滋纷扰,导致纠纷烦杂。故“超过部分,应解释无须返还”[注]参见史尚宽著:《继承法论》,北京:中国政法大学出版社,2000年出版,第233页。。

(四)遗产归扣制度的免除

如前所述,法律拟制技术之运用乃遗产归扣制度之实质。既是拟制,基于意思自治原则,倘若被继承人尚已明确反对归扣所为特种赠与,则应尊重其真实之意思,充分保障其自由处分之权利,不作归扣。

至于被继承人应于何时作出免除归扣意思表示,各国及各地区规定不一,多数国家以及地区均未对此作出任何限制,而德国及我国台湾地区将其限于赠与之时。笔者认为,民法基于均衡各方权益及稳定市场秩序之考量,而予法律行为科予时间限定。被继承人所为生前特种赠与作为应继份之预付,其免除之行使并未对其他共同继承人之继承利益保护以及市场流通施以负面影响,因而于不违反法律其他规定之前提下,应以被继承人之真实意思为紧要,对此宜解释为“被继承人应可随时为免除归扣之意思表示,无须科以时间限定”[注]参见陈棋炎,黄宗乐,郭振恭著:《民法继承新论》,中国台北:三民书局出版社,2014年出版,第158页。。

至于被继承人能否撤销其免于归扣之意思表示,学界基本形成通说,答案为否。被继承人免除归扣法律行为既已生效,该赠与物之所有权已然完成转移。从所有权绝对法理,自然不应也不可使所有权人地位仅因被继承人随意撤销免除归扣而居于无法确定状态,此有悖于赠与制度及所有权制度。况且基于维护市场交易秩序考量,如若准许被继承人撤销其免除归扣之意思表示,不仅侵害第三人的合法权益,而且有害于市场交易安全的稳定。因而,被继承人免除归扣之意思表示一经作出,不可撤销。