浙江南部山区高效节水灌溉模式探究

姚悦铃,姚建芬

(浙江同济科技职业学院,浙江 杭州 311231)

浙江省水资源丰富,但浙江南部大部分山区海拔落差大,靠自然地形不容易蓄积水量,并且缺乏水利设施造成大部分山区工程性缺水[1],灌溉方式较为落后。根据浙江省水利厅、财政厅《浙江省财政厅关于组织编制2018—2020年水利项目计划的通知》(浙水计〔2017〕20号)、《浙江省水利厅关于印发2018年中央财政水利发展资金小型农田水利项目任务清单的通知》(浙水农〔2017〕35号)文件要求,要突出支持服务农业“两区”建设,大力发展高效节水灌溉,继续支持山塘综合整治、灌区改造等山丘区“五小水利”工程的建设,为此,亟需全方位推动小型农田水利基础设施建设,进而提高水分生产率和土地生产率,增加农民收入,为全面建设小康社会和建设社会主义新农村提供基础保障。

1 浙江南部山区灌溉现状及对策

1.1 灌溉现状及问题分析

根据山区径流特点,山区地势陡峭,雨水来流急,去流快[2],灌区田间蓄水能力差,即使灌区附近有河流,枯水期水位也相对较低,取水困难。同时,山区山塘水库分散,单一水源地无法满足大面积作物灌溉需求。目前,大部分农田仍是“一家一户”小规模生产的传统农业,种植的作物结构变化大,不易形成成片灌溉,这种现象导致现代化农业灌溉方法难以实施,灌溉效益大打折扣。此外,还存在灌溉方法落后、灌溉渠道长年失修等问题,小规模种植下,部分农户采用提水灌溉的方式,较难扩大种植规模。

1.2 解决对策

针对山区水源不足的问题,可设置蓄水设施,建设针对性的“开源”工程。根据作物用水需求及实际地形,在周边无可用水源时,可在山顶建蓄水池、山谷处设堰坝。堰坝蓄水后对地面高程较低的田块可通过管道自流灌溉;对地面高程较高的田块,可设置泵站,将堰坝拦蓄的水量提至山顶蓄水池,然后利用蓄水池的高水头进行自流灌溉。如果水源地较远,也可通过管道将蓄水池串联进行远距离输水,保障其他田块的用水问题。

根据当地政策,深入推进种植结构调整,增加黄茶、果树、油茶等适合当地的特色农产品的种植。根据不同作物的种植比例及作物需水量要求,对田块进行合理分区。科学合理地布置管线,按相应的轮灌制度进行有序灌溉[3],改变传统的灌溉方式,可以减少人工的劳动量,并能提高作物产量与品质,增加经济效益。利用自动化设备还可以进行自动监测和科学管理,促进农业从传统向现代转变。此外,山区丘陵地区土地利用受限,导致当地村民经济收入不高,合理的灌溉方式和种植结构的调整,可以增加紧缺农产品供给,能有效加快农村经济发展[4]。

将先进设备和技术应用于农田灌溉,例如高性能水泵可以提高灌溉效率节约能源;强度高、抗老化、无毒害的管材可以延长灌溉系统的使用寿命;水肥一体、自动化监测控制设备可减少人力物力的投入,提高工作效率;通过有压管道输水灌溉可以弥补明渠引水的渗漏和浪费问题[5]。

2 典型案例分析——以缙云地区为例

缙云县位于浙江省南部,山地、丘陵占总面积的80%,是“八山一水一分田”的山区县,具有典型的山区农业特点。缙云县目前正全面推动小型农田水利建设,为全面建设小康社会和建设社会主义新农村提供基础保障。本文以缙云地区高效节水灌溉工程为例进行分析。

2.1 项目区灌溉现状

缙云县地处浙江省中部偏南,丽水地区东北部,地域面积1 503 km2。山区有天然山溪、小型水库提供水源,灌溉水量较为丰富,由于项目区缺少配套灌溉设施,目前以传统的地面畦灌为主,主要采用人工挑抬浇灌,灌溉渠道基本为土渠,衬砌率不高,渠系配套建筑物不完善,灌溉保证率较低。经济作物日常生长以降雨补给为主,干旱季节无法得到有效灌溉,导致作物产量及品质无法得到保障,经济效益相对较低,大大降低了农民收入。

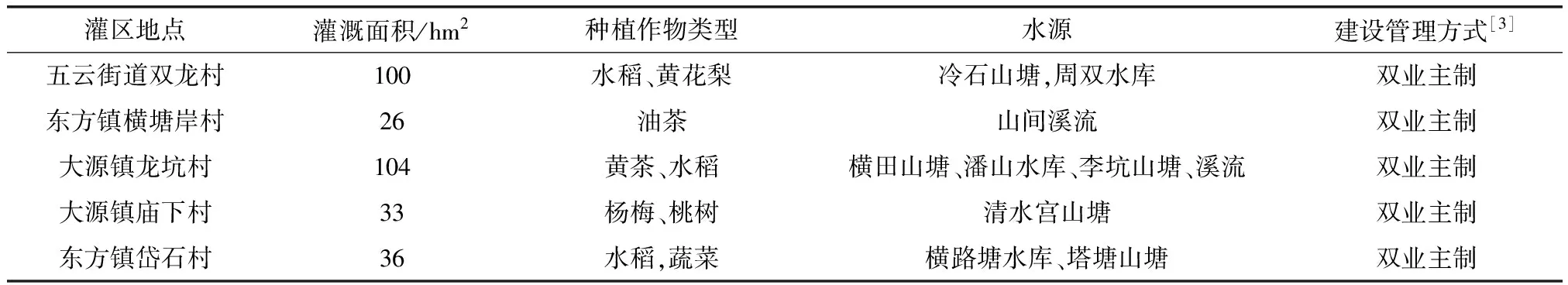

为全面了解缙云县高效节水灌溉项目开展情况,共调研收集了五个灌区的资料,灌区主要以种植水稻、果树、油茶为主。其中双龙村及岱石村附近山塘较多,水量充足,但配套灌溉渠道多为土渠,年久失修、漏水严重、淤积堵塞,造成水资源的浪费并且田块不能得到有效灌溉。横塘岸村及龙坑村目前无灌溉工程设施,作物用水全靠自然降雨。庙下村灌溉水源为清水宫山塘,但山塘高程较低,田块均位于山坡处,缺少配套提水泵站。

2.2 节水灌溉模式应用设计

在各个灌区内农田散落于各山凹中,分布广,田块小,渠道布置困难,投入大,目前灌区没有完善的灌溉系统,各田块自成灌溉体系,以引用溪沟水灌溉为主。灌区工程情况(见表1)。

表1 灌区基本状况分析表

2.2.1 取水水源开发

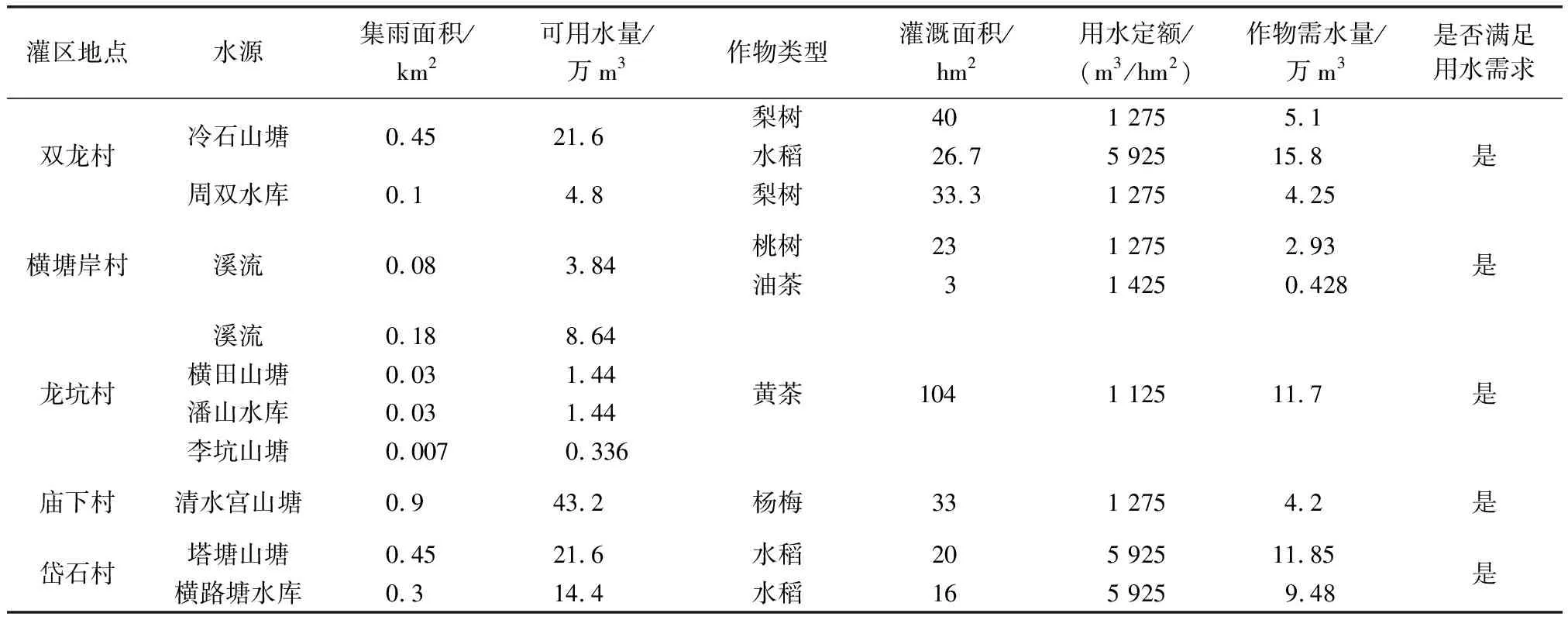

浙江南部山区农田灌溉普遍存在水源不足、基础设施短缺、灌溉水利用系数低等问题。根据南部山区种植结构及地形特点,水稻等需水量较大的作物一般种植在海拔较低的山脚等平缓地区,高效节水灌溉可利用部分原灌溉系统,采用低压管道替代明渠,灌溉水利用系数可大幅增高;山坡地主要种植油茶、果树、茶叶等经济作物,需水量相对较小,但山区灌溉水源普遍不足。为解决水源问题需采取建设堰坝或泵站等工程措施。根据不同作物可采用喷灌、滴灌等方式,能有效解决山区的灌溉问题。按照以上方式,本案例中经水量平衡分析,水源地取水量基本能满足作物用水需求(见表2)。

表2 水量平衡分析情况

2.2.2 灌溉系统布置

就近选择水量充足、水质较好的水源,尽量选择自流灌溉;根据作物品种选取适宜的灌溉方式;依据地形、地块、道路等情况布置合理分区,并建立相应的轮灌制度;尽量利用项目区已建成路网,避免过大的土方开挖及回填;做到管理设施、路、管等统一规划,布局合理,全面配套;管道系统依据实际地形合理布置,力求管道长度短,水头损失小,造价低,控制面积大,便于耕作和管理。

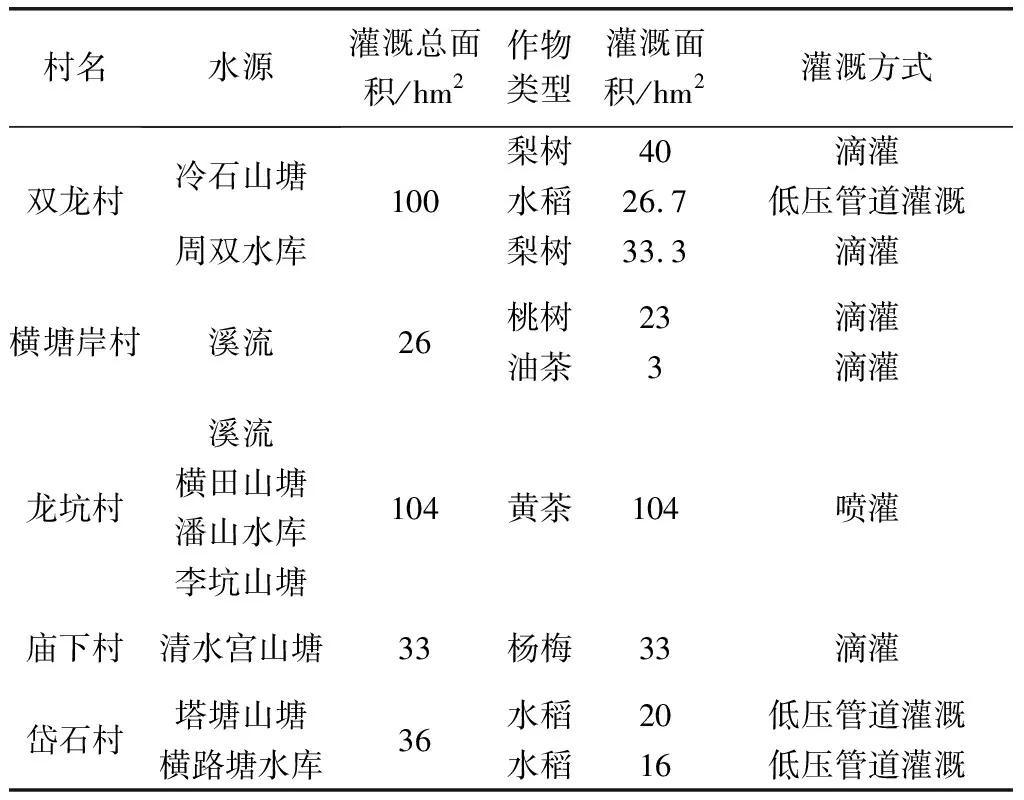

各项目区根据作物需水量、地形选择灌溉方式,各区灌溉模式如表3所示。

表3 各区灌溉模式

五云街道双龙村灌溉工程分为两个区,水源分别为冷石山塘和周双水库,利用泵站从山塘提水至山头蓄水池,蓄水池出水口接干管,支管垂直于干管布置,沿支管布设喷头,靠蓄水池高水头自流对梨树进行喷灌,水稻田每隔0.2~0.3 ha设置一个放水口。

东方镇横塘岸村滴灌工程利用堰坝截断溪流蓄水,新建泵站从堰坝提水至山头蓄水池,蓄水池出水口接干管,支管垂直于干管布置,沿支管布设喷头,喷头菱形布置,靠蓄水池高水头自流对桃树和油茶树进行喷灌,蓄水池周围水压力不足的部分田块,在蓄水池处设出水口,利用橡胶软管进行灌溉。

大源镇龙坑村喷灌工程项目区山塘库容较小,不能满足整个项目区用水要求。对于可以利用山塘水灌溉的区域采用自流灌溉;对于其他地势较高或周边无水源的田块可以利用项目区山间7条溪流新建7座堰坝,通过泵站提水至山顶蓄水池,并把剩余田块按水源不同划分为7个区,每个蓄水池对应一个灌溉区。由于蓄水池高程较大,水压力可以满足大部分田块喷灌要求,蓄水池周围水压力不足的少量田块,在蓄水池处预埋出水口,利用橡胶软管进行灌溉。

庙下村灌溉水源为清水宫山塘。由于山塘高程较低,需新建泵站提水至山顶蓄水池,蓄水池出口接干管,支管垂直于干管布设,滴灌管沿果树种植行一侧布置。

东方镇岱石村项目区主要种植水稻和少量蔬菜。根据地理位置和水源分为两个区,水源分别为塔塘山塘和横路塘水库,水源高程满足自压灌溉要求,无需设置加压装置。干管沿路边铺设,支管垂直于干管布设,每隔0.2~0.3 ha布置一个放水口。

2.3 预期效益

2.3.1 社会效益

高效节水灌溉项目的实施和节水灌溉技术的推广应用,可促进项目区农业结构调整,加快农业先进技术的推广应用,提高科学技术在农业生产中的贡献率,引导当地农业生产的发展方向,使农业逐步向优质、高效、节水、增产型的现代农业发展。同时引导广大农民更新观念,改变陈旧的灌溉和生产模式,进一步增强水患和节水意识,改善水资源开发利用环境,实现水资源可持续利用和优化配置,提高水的利用率和水分生产率,使有限水资源,最大限度地为农业增产、农民增收以及国民经济和社会发展服务[6]。

2.3.2 生态环境效益

高效节水灌溉工程的实施,改善了农业灌溉条件,农作物得到适时适量的灌溉,增强了作物抗病虫害能力。将田间节水、农艺节水等节水措施有机地结合起来形成田园化生产格局,改善了农业生态环境,将使农业生态处于良性循环状态[7-8]。

2.3.3 经济效益

有利于调整和优化农业农村经济结构,发展特色农业,提高农业综合效益。通过集中部分资金用于科技推广,对项目区的新品种引进、先进栽培技术等技术和农机推广进行重点支持,可大幅度提高经济效益,为发展现代农业迈出坚实步伐提供保障。以龙坑村黄茶种植为例,采用喷灌后,黄茶每公顷增产约900 kg,根据市场价:单价为20元/kg,水利增产效益分摊系数取0.5,则104 ha黄茶增产效益为:104×900×20×0.5=93.60万元。

3 结 语

本文通过分析浙江南部山区灌溉现状,提出了高效节水灌溉模式,从水源、灌溉方式选取两方面进行设计,提出了在山区建设堰坝截蓄水流,分区分块种植,利用管道与微灌的方式节水灌溉,提高了水利用率,并应用于工程实例中旨在解决山区灌溉问题。今后,应逐步完善灌区农田节水技术路线,进一步探索适宜区域的农田节水技术模式,为大面积推广农田节水技术提供科学依据。