我的祖母

李昕

近几年,我写了一些散文,回忆自己的父母和其他长辈。有人读后问我,说作家们都喜欢写写自己的老祖母,你怎么没有写?

我想了想说,她的事太复杂,一言难尽。

1963 年祖母最后一次来京时合影

一

小时候,我们一家住在北京清华园,而祖母和我二叔一家住在天津。

我们很少去天津,因为去了没有地方住。但祖母常来北京看我们,在我家一住几个月,或者半年。

我总是盼着祖母来,她来了就不愿让她走。

祖母那时六十来岁,面容是富态相。微胖,皮肤白皙,一张清秀端正的脸庞,大大的眼睛很有神,眉宇间显着一种自信。她常用一支发簪把头发整齐地盘在后面,给人以精明而又干净利落的感觉。在那个时代,这种气质和形象,使人一眼就可以看出,她不同于我们在街道上、胡同里看到的普通老太太,好像是有点什么身份。但我从小就知道,她一生没有过职业,从没有走出家门,只是一个全职的家庭主妇而已。

祖母很疼我,可能是因为我父亲是她的长子,而我又是父亲唯一的儿子。

每次祖母从天津风尘仆仆地赶来,都会给我带来起士林的蛋糕、饼干,味道好极了,那时在北京根本吃不到那么好的西点。祖母还会给我备一份特别的礼物,那就是花花绿绿的邮票。我从小集邮,祖母答应为我搜集邮票。她平时会把形形色色的邮票从信封上剪下来,放入一个袋子。一到我家,就找一只水盆,把邮票泡进去,洗掉背后的贴纸和胶水,再把它们晾干,交给我保存。每当这种时刻,我真开心呀!

祖母善家务,缝缝补补,洗衣做饭,都亲自上手,一天到晚忙个不停。我小时家里有保姆,但是祖母来了,她吃不惯保姆做的饭,便要自己掌勺。她早年曾长期在香港居住,学得一些风味美食的做法,比如蒸萝卜糕,又比如做猪油拌饭,都是只用一点简单的配料,就立时弄得香气逼人,让我们享受异样的美味。我至今记得她炒小油菜的味道,她只是在油锅里放入葱蒜以后,又加入一点点糖,就使一盘碧绿的小油菜味道变得特别鲜美。

祖母有文化,能识字,她每次到我家,都会教我说一些歌谣。我那时能背的儿歌,从“小老鼠,上灯台”开始,到“两只老虎真奇怪”,很多都是祖母教的。我记得有一年七夕,祖母带着我坐在家门前小花园的藤椅上,给我讲牛郎织女的故事,听得我入迷。我瞪着眼睛一个劲地问,后来呢?后来呢?祖母仰望漫天的繁星,手指银河,呵呵笑着说,“后来他们都在那儿”。

我永远忘不了祖母和我们一家其乐融融的时代。那时我大概已经四五岁,祖母来了,还是喜欢把我抱在腿上。冬天,家里在客厅中央生一只火炉,炉里烧着红红的煤火。我们一家人喜欢围着火炉而坐,隔着铁板的炉挡,一边烤着冻得皲裂的手,一边东一句西一句地一起聊天,有时还吃一点花生瓜子。我母亲也是天津人,她喜欢和祖母说天津话,听着那种有趣的口音,我常常偷偷在一边乐。

但是,在我的记忆中,这种和谐的时光没有能够长期维持。

到了我八岁以后,进入了六十年代。我注意到,祖母来京的次数少了,而且来了也不再长住,只是待几天就走。

父母和她也不像原来那样爱聊天了。祖母在我家,常常一个人待着,闷闷的。她的脾气似乎也有一点变化,不总是那么慈祥和蔼,而老是唠叨、嘟囔什么,好像对我父母不大满意。

那时我仍然和父母同住一室,有时听到他们夜晚小声议论祖母。

从他们的议论中,我开始把一个名词和祖母相联系:资本家。

我已经懂一点事。有一天我问父亲,祖母怎么会是资本家?她也不开工厂。

父亲说,她拿定息,定息就是资本家剥削工人的钱。

父亲对我解释,定息是国家为了购买资本家的工厂,付给资本家的固定利息。从1956年开始每月支付,要付10年,才算是把资本家的账还清,这叫“赎买政策”。祖母虽然没有开工厂,但是祖母的三哥是开工厂的。她花三哥的钱,所以一样是资本家。

然后父亲说,你要明白,我们得和她划清界限。

我问,不理她了吗?

父亲说,倒不是不理,但在思想上不能受她影响。

其实我当时就知道,祖母的三哥周叔弢是鼎鼎有名的大资本家,可是他解放后担任了天津市副市长、全国人大常委,一直受到重用和礼遇,还曾受到党和國家领导人接见呢。谁也没有说要和他“划清界限”。而我祖母只是用了一点他的钱,怎么就变得比他更坏?我想不通。

我以一个孩子的眼光,实在看不出祖母身上带有哪些资本家的特征。我心目中的资本家都是游手好闲、好吃懒做的,可是祖母到我家里,还不是和保姆一起什么都干。我甚至不能辨别她和所谓劳动妇女有什么两样。

那时我上小学,已耳濡目染地接受了一些阶级教育。根据仅有的阅历,我想象不出一个女资本家的的样子。大约十岁时学雷锋运动开始,我对地主婆有了印象。雷锋的故事里提到他手臂上有几道伤疤。那是他小时候到山上砍柴,被地主婆伤害的记录。

但是,如果让我把自己的祖母和那个地主婆的形象叠加在一起,那是无论如何也做不到的。我对所谓“剥削阶级”这种政治术语,理解力实在很差。

课本上讲的剥削阶级,都是些凶恶阴险、面目可憎的家伙。我觉得,在新社会的劳动人民那里,他们理当受到孤立、被人嫌弃,就像老鼠过街,人人喊打。但现实中,我祖母是一个人缘很好的老太太,她朋友很多。

祖母没有女儿,所以她特别喜欢别人家的女孩,前后认过好多个干女儿,我前两年见到其中一个,她是北京一所大学的教授,已经退休了。她对我回忆,二十世纪三十年代她家租住李家的房子,和我祖母住了邻居。她那时还是小女孩,成天往祖母家跑。她说,我祖母心肠特别好,是个很善良的人,对人热心,很爱孩子,也特别懂得关心人,照顾人,办事情大方得体。她喜欢和亲友聚会,也爱给人送礼。如果人家对她有一点帮助,她便觉得欠了老大人情,总是千感谢万感谢,让人觉得她很实在,很真诚,也很亲切。这位教授说,做我祖母的干女儿,是一段相当甜蜜的回忆。

此外,在我印象中资本家的生活也总是花天酒地、纸醉金迷的。但我祖母的生活环境完全谈不上这些。虽然她和二叔同住天津,却是自己租房另住。祖母的家在天津长沙路九福里一座破旧的红色楼房里。大约十年前,我曾到她当年的住处去凭吊,发现祖母的家很小,在一个门外有石梯可以直通的二层楼上,她租住一个套间。房间面积逼仄,大概也只适合一个老太太独住。这时祖母已经去世四十多年,但现在房子的主人,也是一个老婆婆,居然认识我祖母。她见到我很亲切,一个劲儿夸我祖母,说她是个好人。

我当时见此情景,脑海里曾经闪过一个念头:祖母在天津的居住条件,其实远不及我们在北京的家。那时我们家住的是清华园胜因院一座别墅型的两层洋房,楼上楼下有六间房,明亮宽敞,冬暖夏凉,很舒适的。我想,当初父亲看到祖母独自住在这里,为什么没有想到把她接来北京同住,为她养老送终呢?难道也是因为阶级成分的原因?

二

既然说到阶级成分,就得从头说起。

祖母名叫周沅君,1895年出身在官宦人家,是个大家闺秀。

她的祖父周馥晚清时期曾官至两江总督和两广总督。她的父亲周学海中过进士,任浙江候补道和按察使,但他更是著名的医学家,有多种著作传世。

祖母和祖父的婚姻,可谓门当户对。

我祖父李涛比祖母大一岁,他的父亲李征庸也是进士出身,担任过四川商务矿物大臣,与周馥有很深的交谊。而祖父的长兄李准,仕途曾一路受周馥的关照,最后官至广东水师提督,曾一度与担任两广总督的周馥共掌广东军政大权,两人合作亲密无间。周馥和李准两人本不是同代人,实属忘年交,但因赏识李准才干,周馥早早就决定将自己的排行第七的孙女许配给李准唯一的弟弟。

1912年,辛亥革命的动荡刚过,一大批前清旧官僚纷纷聚集到青岛暂避,因为那时胶州湾还是德国的殖民地。周馥一家早早去了,而李准则先到香港购房,把家安顿下来,然后才带着弟弟和几个孩子来到青岛。两人见面,周馥便催促,想尽快让我祖父祖母完婚。

李准比我祖父年长23岁,他们同父异母,李准是嫡出,而祖父是庶出。生父和生母都去世后,李准对庶母尊敬有加。他想,此时庶母尚在香港,若其子大婚不能亲临,恐怕说不过去。何况,结婚也得挑个吉日,不必太仓促吧?

周馥说,乱世要有乱世的办法。老姨太那边,你可以电报告知。至于说吉日,恐怕还不如撞日。那年捻匪大乱,我岳父家派人背着我内人半夜来我家,把人搁下就走了。然后我就带着内人逃难去了。到现在几十年过去,我们还不是举案齐眉,相敬如宾?如今全家已是儿孙满堂,丁口过百人。当初哪曾选择过吉日?现在正值天下大乱之际,办事一切可以从简。

于是双方商定,就在农历六月二十四日,为两人举办婚礼。地点定在当时堪称亚洲第一的亨利王子大酒店,邀请了一大批前清和民国初年的达官贵人前来观礼。婚宴之后,当晚还举行了舞会。

就这样,祖母嫁给了祖父,外人看来他们是天生一对璧人,婚事一切圆满。

然而祖母可能没有意识到,祖父李涛是个纨绔子弟,并非她想象中的如意郎君。

我从没见过祖父,家里的影集,甚至没有保存他的照片,而我父亲也绝少谈起。这是因为祖父早就和祖母分家了。

据说,祖父有三个特长,也算多才多艺。

第一个特长就是跳舞。他是天津最早跳国标交谊舞的人,早在1922年就撺掇一些酒店开舞场,他自己担任教练。他的舞姿漂亮,够得上专业水准。然而,这种西化的玩意儿在当时的天津为保守的文化界所排斥,以南开大学创办人严范孙为首的一批文化人在报纸上发表声明,要取缔这种伤风败俗的西洋景。祖父背后虽有旧官僚、他的大哥李准做靠山,终究顶不住这样的群起围攻,遂商请酒店关闭了舞场。然而没过多久,天津的舞场又重开了,原因是张学良来了,少帅要跳舞,谁也管不了。

第二个特长是拉二胡。祖父学二胡是为了给李准捧场。那时李准退伍从文,在天津做寓公,终日演练书法,创作京剧剧本。剧本写好了就要有人演。于是经常要请些京剧名角到家里来开堂会。演唱时,用二胡伴奏的常常就是祖父。听过的人说,祖父的一手好胡琴能拉得惊天地泣鬼神。

第三个特长是书法。父亲说过,祖父从小跟着李准学习书法,正所谓名师出高徒。祖父即使不算书法家,他的书法在文化圈里也颇为知名。李准擅长大篆小篆,而祖父多写行书楷书,字体工整漂亮,经常被人请去题写春联之类。

这三条特长,作为业余爱好尚可,但要用来谋生,就难派上用场了。

当然最后还是凭借他写得一手好字,在天津市政府找了个秘书的职位,一辈子所做的无非是抄抄写写,最高的职级只做到一等科员,所得收入完全不够养家。祖父7岁丧父,是李准带大的,像一个没有断奶的孩子,结婚后长期不分家,一直依附于李準靠李准的家财补贴用度(李准早年在天津买地盖了泰华里整条街的房子,可以“吃瓦片”即出租房屋享受租金,也常有四川老家汇款作为后援)。

这种情况,李准的长子李景武曾有评论。他在自己的回忆录中以极其鄙夷的口吻说我祖父终日无所事事,游手好闲,“不能生利专门分利”,“他的妻妾儿子一家大小十来口都由我父供养”,而且还行事铺张,“连看个牙病都要去德国医院,每年医药费都要花去三四千元”。事实上,《李准年谱》记载,祖父直到1931年,他本人每月的工资收入只有128元。

对于这样一个公子哥儿式的人物,祖母显然看不起。她出自周家,见过大世面。周家人自周馥以下,可谓人才辈出。周家子弟,无论做官、治学、经商,都各有成就,出人头地。祖母是周家第三代,仅上一代和同一代,周家就出了医学家周学海,数学家周今觉,佛学家周叔迦,企业家周学熙和周叔弢,个个都是国内名重一时的人物。这样的家庭背景,使她对自己的夫君要求必然提高。偏巧祖父又是这样一个没出息、不着调的角色,所以祖母与祖父的感情一直比较疏淡。

祖母为祖父生了两个儿子,就是我父亲和二叔,但祖父并不满足,结婚5年后便又纳妾。二房夫人卢氏,几年内又为他生了我的三叔和四叔。祖父宠妾,成天和卢氏泡在一起,冷淡了祖母。祖母自然心中不忿,然而在李准的封建式大家庭里寄居,祖母只能嫁鸡随鸡,隐忍自己的心头之气。

1936年,李准去世了,大家瓜分遗产,祖父分到了一座别墅型的洋楼,带着祖母、卢氏和孩子们独立生活。从这以后,祖母和他的矛盾日益加深。别的不说,祖父胸无大志而又坐吃山空,祖母怎能忍受?

这样稀里糊涂地过了多年,祖父日益感觉天津的生活成本太高,在此谋生难以为继。而他自己也到了该养老的年龄(52岁),就决定变卖天津的家产,回四川邻水县老家去颐养天年。

祖母在天津住惯了,且周家的人根基在天津,一出门到处都是亲戚朋友,她不愿离开。这样祖父和祖母决意分手。1946年,祖母和二叔留在天津(其时我父亲已经在北京定居),祖父带着卢氏回了四川(那时三叔、四叔也已成人而独立生活)。他们二人并没有离婚,但是从此天各一方,且不通音问,其感情之寡淡,由此可知。

在祖父和祖母之间,我父亲自然是坚定地站在祖母一边。他认为祖父带着宠妾出走,就意味着抛弃了祖母。虽然他从未与我直接议论此事,但母亲的看法应该可以代表他。我听母亲聊起祖父颇多微词。

祖父回到四川邻水,那阵势还是很气派的,十几只大箱子装满给他自己养老的财物,很有些衣锦还乡的味道。但老家的亲戚,都是李氏族人,看到祖父带回那么多的财产,一哄而上,把大箱子里面的东西一抢而光。瞬间祖父变得一无所有。幸好,他有文化,过去跟着李准在香港生活时读过高中和大学一年。他来到离家乡一百多公里的重庆市,勉强找到一间中学教书,才不致挨饿。

不久以后,远在黑龙江鹤岗工作的三叔得知他的近况,便把他和卢氏接到东北去同住,从此他再没有离开过那里。大约是1953年,父亲收到三叔的信,说是祖父病逝了。父亲并没有去鹤岗奔丧。

至于我的祖母,和祖父分开以后继续住在天津,她的生活来源依靠周家。她三哥周叔弢是启新洋灰公司和华新纺织公司的总经理,在当地是数一数二的企业家,供养她这个妹妹,完全不是问题。所以祖母仍旧衣食无忧。

这时候,正是所谓“解放前三年”。新中国成立后,要给每个人划定阶级成分,依据的就是“解放前三年”的经济状况。因为周家那时给了祖母一些股票,于是祖母的成分便被划为资本家。

这个家庭成分让父亲和我们一家人都背上沉重包袱。我作为“黑五类”子弟,被红卫兵组织排斥和压制。除了父亲是“臭老九”(即所谓资产阶级知识分子)以外,祖母姓“资”,也是使我们一家在政治上非常难堪的原因。

1966年秋冬时节,红卫兵“大串联”掀起高潮。忽一日,天很晚了,一个年轻的女孩来到清华大学,敲响我家房门。她大约十六七岁,比我略微年长,头戴狗皮帽子,身穿蓝色棉袄棉裤,臂带红袖章。没有人认识她。但她自报家门,说她是我三叔的女儿,来自黑龙江的鹤岗。

父母慌忙把她迎到屋里,为她开火做饭,烧洗澡水,然后照顾她住下。她在我家住了3天。虽然多年来三叔与我们联系很少,但毕竟是亲人,见到他的女儿,父母很是开心,每天和她拉家常,聊天聊得很晚。

我对这位堂姐可以加入红卫兵非常好奇,因为我没有这个资格。

堂姐说:“我的家庭出身没有问题,当然可以加入了。”这一句话让我发蒙。

我问:“你是什么家庭出身?”

她答:“城市贫民呀。”

原来,建国后按1946年的经济状况划定阶级成分,祖父正是在那一年回四川老家被人洗劫一空,弄得身上一文不名。他被定了个城市贫民!

父母和我都不禁感叹人生的吊詭和荒诞。

三

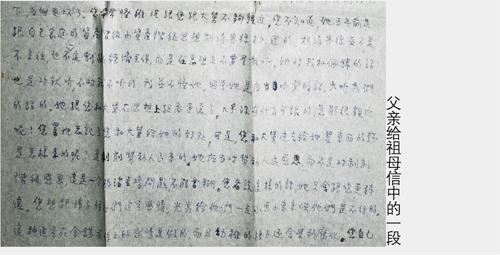

去年7月的一天,我二叔的女儿、堂妹李明发短信给我,说她找到了一件家庭文物,那是二十世纪六十年代我父亲写给祖母的信。她说自己读了一遍,很是感慨,问我想不想看?我当然是请她尽快寄来。

信封已破旧不堪,内有3页信纸,父亲熟悉的字迹跃然纸上。

父亲用的是钢笔,蓝黑色的墨水已开始褪色。再加上信纸质量差,极薄极脆,而父亲的字又极小,所以辨认起来已有些吃力。

信的内容令我颇感意外。它不是拉家常,而是在和祖母谈心,用术语来说,是做政冶思想工作,写得非常严肃正经。

落款的时间是8月7日,从信中提到我即将升入小学六年,可以推定是1964年。

其时,我父亲在政治上正处于十分尴尬难堪的状态。1957年之后,父亲在运动中说了错话,被撤去了清华大学外语教研室主任的职务,插上“白旗”遭到批判。从此他不再受到组织的信任,同时也基本上脱离了业务工作,不能上讲台教书,只能给别人打杂。

但是父亲内心仍然是追求进步的,他还在痛苦地改造自己的世界观,希望跟上时代的思想大潮,于是才有了这封与祖母谈话的信。

这封信的宗旨,是父亲在奉劝祖母改变自己的生活方式。

父亲知道,他要说的话祖母不爱听,但是这些话,他从去年祖母来京时就想说,一直憋到现在,感到不能不说。

什么话这么重要?原来是事关原则的问题。

话题是由祖母的定息引起的。祖母大概是在来信中告诉父亲,当她的钱不够花时,她大哥(父亲的大舅,也是正在拿定息的资本家)会贴补她一些。父亲就此发了议论,认为祖母花钱大手大脚,铺张浪费太多。

确实,以我对当时历史状况的了解,应承认父亲说得不错。祖母每月有120元定息,只一个人生活呀!须知上世纪五六十年代,中国人消费低,工资也低,120元养活一个4口之家,可以过得很惬意,而祖母竟然说她有时还不够花!

父亲信中也承认,其实祖母“吃的并不讲究,也不添新衣服”,但她太喜欢热闹,太讲究排场,钱都花在乘车出门、看朋友、请客、送礼和房租上。她今年69岁,两个月前刚办完70寿宴,一顿饭就花掉120元,那是她整整一个月的收入,令父亲震惊。

父亲写道:

现在吃的东西很便宜,花120元恐怕是请了50个人,或者吃得很奢侈。那又何必呢?您觉得请客花钱少了太寒伧,这种想法是资产阶级思想。现在除了资产阶级之外,一个人大请客是极少见的事。大请客似乎很神气,但这只是用资产阶级的眼光来看很神气,在绝大多数人看来是不光彩的事。我们从剥削阶级出身的人要学习用劳动人民的眼光来看问题,我希望您也能接受一些无产阶级的思想。一个老太太的资产阶级思想也能影响青年一代,有一个话剧叫《千万不要忘记》(又叫《祝你健康》),讲的就是这方面的事情,您有机会最好能看一看。

我清楚地记得,就是这一年的春天,父亲带着我在五道口剧场观看了《千万不要忘记》,那部戏讲的是一个过去当过鲜货铺子老板的老太太以资产阶级的享乐主义思想腐蚀自己工人出身的女婿的故事。看来父亲真是入戏很深,他联想到了自己的家庭、自己的母亲。

接着,父亲对号入座,正面讨论家庭教育问题了。

可能是祖母来信说了抱怨的话,讲我大姐李维琪近来对她和大舅爷感情疏远,父亲做了回应:

您不知道,她(指我大姐)五年前是跟自己家庭的资产阶级思想、小资产阶级思想划清了界限才入团的。划清界限并不是不要来往,也不一定割断经济联系,但是在思想上不要受影响。她对我和佩锦(注:即我母亲)的话也是对就听,不对就不听,我们并不怪她。因为她是应当听党的话,少听我们的话的。她跟您和大舅在思想上距离更远了,几乎没有什么可谈的,怎么可能亲近呢?

读到这里我想起一件事。那时我大姐在北京农业大学读书,正在积极争取入党。有一天他们的党支部书记找她谈话。

书记问:“你的祖父、祖母是干什么的?”

大姐说:“他们分开了,我父亲跟着祖母生活。祖母是个小资本家吧。”

书记又问:“你祖母有多少资产?”

大姐说:“不多,三万块钱股票。”

书记好像有些吃惊,说:“啊,三万块钱的股票,不小的资本家!”

大姐回家后把她和书记的对话告诉父亲。我们都心情沉重。大家明白,大姐想要入党更难了,恐需接受组织上更加长期的考验,而且还要拿出实际行动来。

在此情况下,大姐怎能不对祖母疏远?

父亲在信中继续为大姐辩解,他说:

您骂她忘记了您和大舅给她的好处,可是您和大舅过去给她买东西的钱是怎样来的呢?是剥削劳动人民来的。她应当对劳动人民感恩,而不是对剥削阶级感恩,这是一个政治立场问题,不能含糊。您老说这样的话,她只会跟您更疏远。您想跟孙子孙女建立感情,光靠给他们一点小恩小惠是不行的。这种建立在金钱关系上的感情是假的,而且幼稚的孩子还会受到腐化。

这些话说得蛮重,差不多提高到阶级斗争的高度了,似乎是有些绝情。祖母看了,肯定会非常生气。但我是六十年代的过来人,我深知那个时代,人际关系讲的是“亲不亲,阶级分”,阶级感情重于人间任何的自然情感,什么亲情友情爱情,如果来自敌对阶级,都可以而且应该舍弃。所以信上的话虽然严厉了一点,却是符合时代氛围的。资产阶级家庭的母子做这种对话没什么不正常。

不过从整封信看,父亲对祖母并非无情。祖母老了,他很愿意承担赡养的责任。只是他一直有些难言之隐,无法对祖母明说。这次既然已经说到这个地步,就索性一口气说清楚了。目前父亲不打算接祖母来北京同住,原因其实只有一个:祖母在拿定息。父亲担心祖母的定息会对我们的家庭造成不良影响。

所以他在信中说:

那么多定息如果花在我们头上,那我们成了什么人了?即使光是您自己花,给人的印象也是很坏的。

但是父亲仍然在筹划祖母养老的长远安排。他知道祖母的定息到1966年将结束,便说:

您既然每个月还有那么多剥削来的钱,那就暂时在天津住吧。一两年后定息没有了再搬来。不过我们还是要劝您,从现在就开始节省一点,慢慢习惯一下稍微朴素一些的生活,将来和我们一起住,就不会觉得苦了。

意思很明显,父亲只是决意不与“脏钱”沾边。如果祖母愿意空手而来,那她在北京由父亲管吃管住管养老,就一点问题都没有。

父亲其实是个孝子,但在那个时代,尽孝也要首先服从阶级利益。

堂妹李明说她读此信很感慨。而我除了感慨,还有些悲从中来。

不知祖母作何感想,因为我们已经无法找到当年祖母的回信了。

四

祖母最终没有来北京和我们同住。因为她不久就去世了。她原本患有高血压和心脏病,1964年年底,脑溢血发作而不治。

父亲闻讯后匆忙赶到天津,和二叔一起处理丧事。

几天后父亲回家,手里拎着一个长方形的扁平大纸盒。打开一看,里面是一面镜子。

这镜子大约一米见方,四周包着宽边的银框,银框上有精致的雕花。一看就是晚清或民国初年的旧物。

父亲说,这是祖母留下的。这不是财产,只是一件纪念品。他不能要祖母的钱,所以祖母的所有财产都留给二叔了,如何处理他不管。

父母把这面镜子靠墙放在一个矮柜上。和家里其他的普通家具相比,它古色古香,沉稳大气,特别引人注目。镜面很亮,映照的人像格外清晰。母亲每天都会用掸子清扫上面的灰尘。

每每看到这面镜子,我会想起祖母。

可惜,这样的时光也不长。

两年后,尽管父亲长期以来诚心诚意要和资产阶级划清界限,他還是被作为“资产阶级反动学术权威”受到冲击。批斗之后,就是降工资、没收存款等经济方面的惩罚。钱被搜刮光了以后,造反派见我们的住房宽敞,便要我们腾房子给工人师傅和青年教师住。我们的住房,先是从六间变成四间,继而从四间变成两间。最后,我们举家迁移到清华西院两间不但更加狭小而且十分破旧的房子里。

房子以大换小,总得清理和精简家具。前两次,扔掉了一些桌椅、柜子、沙发、床和父亲的大部分藏书。到了第三次,父亲去西院看了几次,拿着皮尺量了又量,然后在纸上画图模拟,算计着如何把家具塞进那个只有19.5平米的家。最后,他又向废品收购站卖了一批东西,其中包括这面镜子。

从那以后,家里再没有祖母的任何遗物。祖母只存在于我们心中了。

责任编辑 楚 风