盗窃电动自行车犯罪被害问题实证研究

——以宁波市北仑区为例

张应立,罗祈慧

(宁波市公安局北仑分局,浙江 宁波 315800)

据有关统计,近年来盗窃电动自行车犯罪已占全部盗窃犯罪的三分之一左右,[1]每年全国被盗电动自行车近100万辆,经济损失超过20亿元。[2]盗窃电动自行车犯罪已成为最常见和多发性犯罪,也是广大群众最为关注的社会治安热点问题。犯罪学理论认为,犯罪与被害是一个问题的两个方面,不能孤立地进行研究。防控盗窃电动自行车犯罪,不能只研究盗窃行为,还必须重视被害问题,重视潜在被害人——广大群众在防控盗窃电动自行车犯罪中的主观能动作用。然而纵观学界对现有盗窃电动自行车的研究,大都集中在盗窃电动自行车犯罪行为方面,而没有对盗窃电动自行车犯罪被害问题给予足够的重视。为弥补这一缺失,更全面地认识和把握盗窃电动自行车犯罪的规律特征,更好地探索破解盗窃电动自行车犯罪的防控难题,笔者在对宁波市北仑区电动自行车犯罪被害调查的基础上,就其犯罪被害及其预防作些初步探讨。

一、调查对象与研究方法

(一)调查对象

本研究调查的对象包括宁波市北仑区居民电动自行车使用者和所购买使用的电动自行车。

电动自行车样本量估算:本调查采用分区随机抽样方法,样本计算公式为n=Zα2×p(1-p)/d2。公式中,n表示估计样本量;Zα为显著性检验的统计量,α=0.05时,Zα=1.96;p为预计的电动自行车被盗发生率。综合国内的相关报道和文献资料数据,评估出北仑区电动自行车被盗发生率为12%;d为允许出现的误差。本次调查误差控制在10%以内,则d=0.1×p=0.012。确定以上参数后,运用公式计算得出估计样本量为:

n=1.962×0.12(1-0.12)/0.0122=2817

由此可见,理论上应随机抽取2817辆电动自行车。一方面,考虑到会有一些被调查者不配合的情况发生,故将实际抽取调查样本量扩大至20%,即确定的样本量不少于3381辆;另一方面,考虑到1名电动自行车使用者可能不止购买使用1辆电动自行车,结合预调查的实际情况,确定的调查样本量不少于2700人。

实际调查样本量为:电动自行车使用者2891名,使用者的电动自行车3652辆。

调查有效问卷量为: 电动自行车使用者2865名,使用者的电动自行车3561辆。

调查时间是2019年7月中旬至2019年8月底;调查对象为北仑区下辖的8个街道居民的电动自行车使用者和购买使用的电动自行车;共发放调查问卷3652份,回收有效问卷3561份,有效率为97.51 %。2865名电动自行车使用者中,按区域划分,新碶街道576人,占20.11%;小港街道504人,占17.60%;大碶街道476人,占16.62%人;霞浦街道239人,占8.35%;柴桥街道401人,占14.00%;白峰街道382人,占13.34%;春晓街道191人,占6.67%;梅山街道96人,占3.35%。2865名电动自行车使用者共有电动自行车3561辆。

(二)调查方法与过程

采用上门访问和现场问卷的方法进行调查。现场调查的地点设在休闲广场、大型商场、超市或农贸市场附近的开阔场地。这些地方电动自行车使用者多,既方便被调查者停放电动自行车,又有较大的空间摆放调查时需要的桌椅,且有利于让被调查者配合把问卷填写完整。

(三)调查内容及工具

设计和编制盗窃电动自行车犯罪被害情况问卷表。通过查阅大量文献资料,搜集全国各地有关电动自行车盗窃案件资料,以及公安机关打防盗窃电动自行车犯罪的报道,分析电动自行车被盗案件频发的原因,确定最终调查问卷的具体内容。调查问卷中涉及20个问题、5个方面的内容(1)具体内容包括:电动自行车使用者基本信息;电动自行车基本信息;调查对象的电动自行车被盗情况;对电动自行车被盗的防范意识和防范措施;调查对象的法律意识和对电动自行车盗窃犯罪的认知。。

(四)质量控制

为了提高调查问卷的可信度和效度,客观反映北仑区盗窃电动自行车犯罪被害的真实情况,组织调研组成员对调查方案进行了多次讨论,确保在整个调查过程中,对每个环节进行严格的质量控制。调查问卷的收集与整理,资料的保管与数据的录入,分工明确,责任到位,所有数据录入采用双人双录的形式,确保准确无误。

(五)数据录入与分析

采用Epidata3.1数据录入和管理软件以双人双录的形式,将全部数据录入数据库,利用SPSS19.0数据统计软件进行处理与分析。分析方法主要包括描述性统计分析和χ2检验等。

二、调查结果与分析

(一)电动自行车使用者基本信息

调查的2865名使用者的性别、年龄、居住地等基本信息构成如下:

性别:男性1413人,占49.3%;女性1452人,占50.7%。

年龄:最大者79岁,最小者15岁,加权平均年龄38.57岁(见图1)。

图1 电动自行车使用者的年龄结构

居住地:市区982人,占34.30%;郊区213人,占7.44%;乡镇中心区1230人,占42.92%;农村440人,占15.36%。

(二)电动自行车基本信息

调查的3561辆电动自行车的品牌与价格、新旧程度、是否登记上牌、有无锁具及类型等信息构成如下:

品牌与价格:著名品牌、价格高的为898辆,占25.23%;普通品牌价格中等的为2276辆,占63.91%;杂牌、价格低的为387辆,占10.87%。

新旧程度:新车为1126辆,占31.62%;一般的为1853辆,占52.04%;旧车为582辆,占16.35%。

是否在车辆管理部门登记上牌:登记并上牌的为1972辆,占55.39%;登记未上牌的为708辆,占19.88%;未登记的为881辆,占24.74%。

有无锁具及锁具类型:无锁具的为687辆,占19.29%;卖家赠送锁具的为1601辆,占44.95%;廉价锁具的为873辆,占24.52%;高档锁具的为400辆,占11.25%。

(三)电动自行车被盗情况

1.被盗发生率和使用者中的发生频数

调查的3561辆电动自行车中有687辆被盗,被盗发生率为19.30%;调查的2865名使用者中曾有577人的电动自行车被盗,占20.14%。其中,被盗窃过1次的为482人,占16.83%;被盗窃过2次的为82人,占2.87%;被盗窃过3次的为11人,占0.39%;被盗窃过4次的为2人,占0.07%。电动自行车被盗的发生频数分布见图2。

图2 电动自行车被盗窃发生频数分布

2.未失窃电动自行车的使用时间

在未失窃的2874辆电动自行车中,使用不到1年的为450辆,占15.66%;使用1年以上不满2年的为638辆,占22.20%;使用2年以上不满3年的为586辆,占20.39%;使用3年以上不满4年的为419辆,占14.58%;使用4年以上不满5年的为293辆,占10.20%;使用5年以上不满6年的为183辆,占6.37%;使用6年以上的为230辆,占8.01%;不能回忆具体使用时间而未填写的有75辆,占2.6%。从上可以看出,使用1年以上不满4年未失窃的居多,达1643辆,占未失窃电动自行车数的57.17%。

3.被盗电动自行车曾使用的时间

在被盗窃的687辆电动自行车中(使用时间最短的不到2个星期,使用时间最长的为9年),使用不到1年的为163辆,占23.73%;使用1年以上不满2年的为184辆,占26.79%;使用2年以上不满3年的为159辆,占23.15%;使用3年以上不满4年的为87辆,占12.67%;使用4年以上不满5年的为33辆,占4.81%;使用5年以上不满6年的为21辆,占3.06%;使用6年以上的为19辆,占2.77%;不能回忆具体使用时间而未填写的为21辆,占3.06%。可以看出,使用时间在3年内被盗的最多,达506辆,占被盗电动自行车的73.67%。这说明电动自行车被盗与其新旧程度和价值呈正相关关系。

4.被盗年份

在被盗窃的687辆电动自行车中,2009年1月之前被盗77辆,占11.21%;2010年被盗82辆,占11.94%;2011年被盗114辆,占16.60%;2012年被盗91辆,占13.25%;2013年被盗64辆,占9.32%;2014年被盗51辆,占7.43%;2015年被盗47辆,占6.85%;2016年被盗42辆,占6.12%;2017年被盗52辆,占7.57%;2018年被盗44辆,占6.41%;因不能回忆具体被盗时间而未填写的23辆,占3.35%。2015—2018年被盗电动自行车占调查总数的26.95%,年均占6.74%,而2010—2014年5年间被盗电动自行车年均占调查总数的12.36%。可见,2015年以来电动自行车被盗数量明显减少,说明近年来公安机关防控盗窃电动自行车犯罪取得了一定成效。

5.一天中被盗的时间

有515辆被盗电动自行车中的被害人填写了被盗时间,占被盗数的74.97%。电动自行车被盗的时间以8:00—20:00居多,在这段时间里,又以11:00—14:00,17:00—20:00两个时间段被盗最多(详见表1)。

表1 不同时间段被盗电动自行车数量及占比情况

6.被盗地点

在问卷调查中,被调查人员(被害人)对627辆被盗电动自行车选勾了被盗地点,占被盗车辆的91.27%。电动自行车失窃最集中的地点是医院、菜场、商场人流密集的地方,其次是住宅小区内,排在第三位的是娱乐场所和广场(详见表2)。

表2 电动自行车被盗地点、数量和所占比例

7.盗窃方式和手段

盗窃电动自行车的方式主要有个人作案和团伙作案,盗窃手段有撬(开)锁、无锁推走、将车抬走等。

在问卷表中,被调查人(被害人)对509辆被盗电动自行车选勾了盗窃方式,占被盗车辆的74.09%;对455辆选勾了被盗方式中的个人作案或团伙作案,占被盗车辆的66.23%。在已勾选的盗窃方式中,以单独作案为主,占盗窃方式的72.53%。其中撬锁是最常见的盗窃手段,占盗窃手段的半数以上(见表3)。

表3 盗窃电动自行车的方式、手段分布表

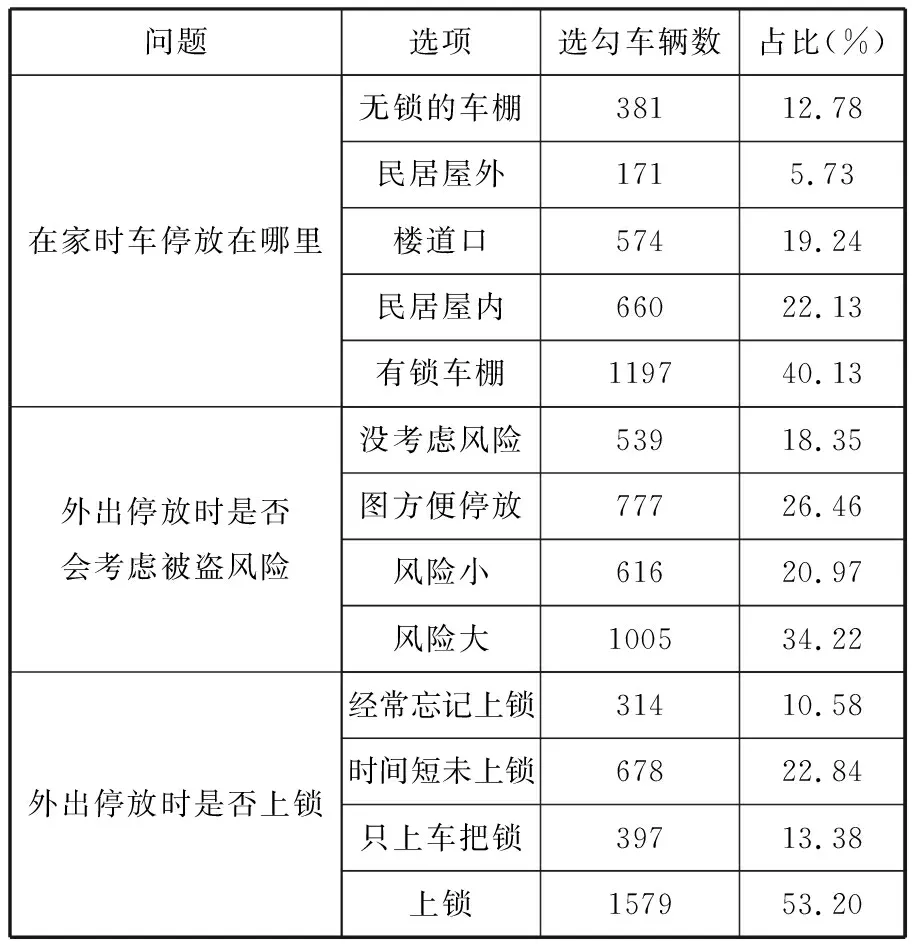

(四)群众的防盗意识和措施

此项调查共设三个问题:第一个问题设计了6个选项,第二和第三个问题分别设计了4个选项。在问及在家时车停放在哪里、外出停放时是否会考虑被盗风险和外出停放时是否上锁三个问题时,被调查人(被害人)分别对2983辆、2937辆和2968辆电动自行车进行了选勾。其中,在家时采取放在有锁车棚的1197人,占勾选数的40.13%;对外出停放时是否考虑被盗风险的问题没考虑的占18.35%,图方便的占26.46%,两者合计达44.81%,说明没有风险意识的接近半数;对外出停放时是否上锁这一问题,经常忘记上锁的占10.58%,短时间内忘记上锁的占22.84%,两者合计达33.42%,也就是说外出停放时未采取防范措施的超过三分之一。这些数据反映出群众的防盗意识不强,采取的防盗措施也不够有力。可见疏于防范是电动自行车被盗的重要原因(详见表4)。

表4 电动自行车使用者的防范意识和防范措施统计表

(五)调查对象的法律意识和对电动自行车盗窃犯罪的认知

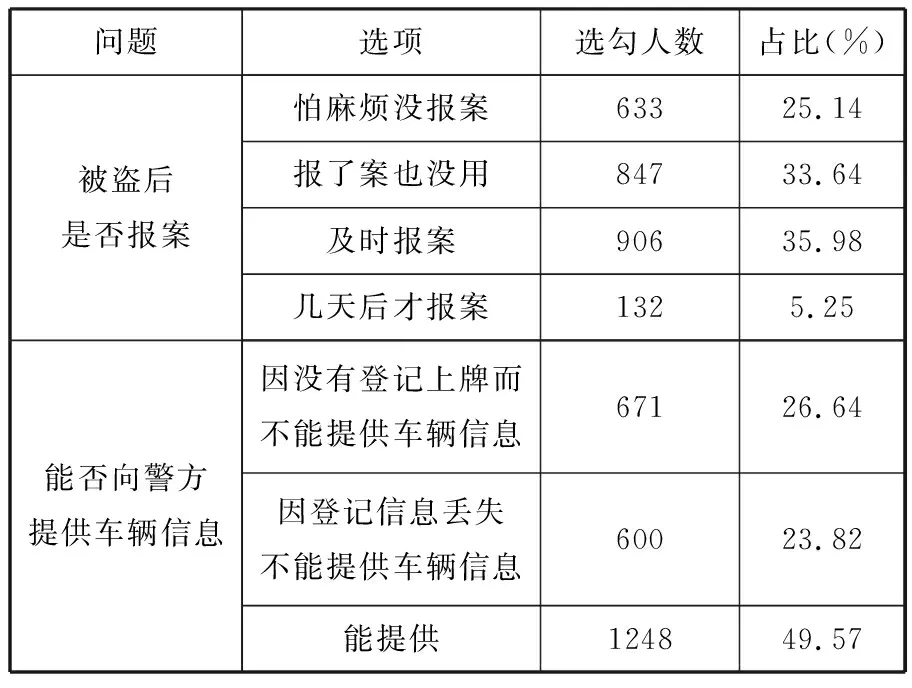

1.报案和向警方提供车辆信息情况

我们对车辆被盗后是否报案这个问题设计了4个选项,针对无被盗车辆如果被盗或已被盗,能否向警方提供车辆的有关信息这个问题设计了3个选项。从调查结果看,能及时报警的刚刚超过三分之一,怕麻烦而未报警的占四分之一,报警的占58.78%。从中反映出3个问题,即盗窃电动自行车犯罪隐案比例高,群众法律意识不强,对公安机关信任度不高(见表5)。

2.电动自行车被盗后怎样重新拥有

在问卷中,关于失窃者选择他们重新拥有的方式问题,选择买廉价赃车或偷别人的车加以弥补的比例竟然分别达到7.13%和11.94%。这反映出群众的法律意识淡薄,其反过来又会助长盗窃电动自行车行为的发生(见图3)。

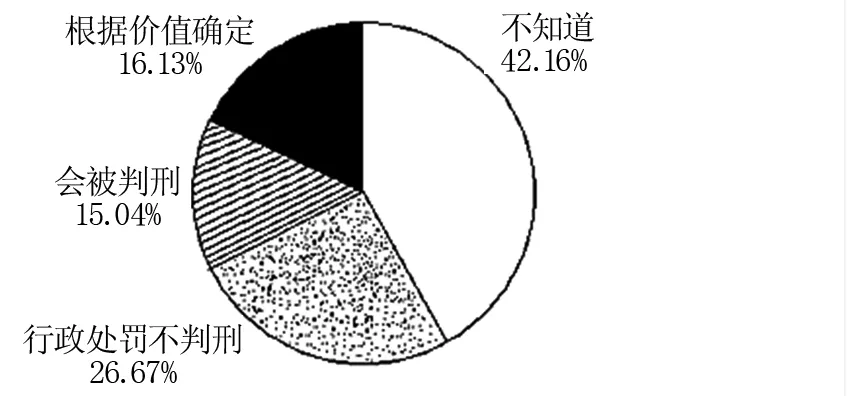

3.对盗窃一辆电动自行车是否入刑的知晓度

对于盗窃电动自行车是否会被判刑,主要是根据电动自行车的价值和犯罪情节轻重来认定。价值低于3000元的一般只需行政处罚和教育,数额超过3000元的可以以盗窃罪论处。

表5 电动自行车被盗后是否会报案、能否向警方提供车辆信息调查统计

图3电动自行车重新拥有的方式分布图

在让被调查对象回答“你知道盗窃一辆电动自行车是多大罪吗?”这一问题时,预先告知被调查对象,让其根据实际情况选答,不要猜测正确答案。结果是,2865名被调查对象中,有462名回答根据价值确定,回答正确率为16.13%。是否入刑知晓度分布见图4。

图4 是否入刑知晓度分布情况

(六)影响电动自行车被盗的单因素分析

针对不同特征的电动自行车及其使用者的不同防范意识对电动自行车被盗窃的影响,我们采用χ2检验方法进行分析,结果如表6所示。

表6 电动自行车被盗影响的单因素分析表

分析表明,不同性别的使用者中,车辆被盗的发生率男性(20.78%)高于女性(17.85%),差异有统计学意义(χ2= 4.890,P=0.027);不同年龄的使用者中,25岁以下者的被盗发生率最高(23.34%),55岁以上者的被盗发生率最低(12.93%),差异有统计学意义(χ2=12.153,P=0.016);不同居住地的使用者,市区被盗发生率相对较低(17.61%),农村相对较高(23.22%),其差异无统计学意义(χ2=7.667,P=0.053);电动自行车的不同品牌和价格与被盗发生率的关系无统计学意义(χ2=4.602,P=0.100);电动自行车新、一般和旧的不同程度,被盗发生率分别为21.05%、19.49%和15.29%,差异有统计学意义(χ2=8.253,P= 0.016);车辆是否登记上牌与车辆被盗发生率无统计学意义(χ2=3.098,P=0.212);电动自行车是否有锁及锁的质量与被盗发生率有关,被盗率最高的是无锁车辆(20.82%),最低的是配高档锁的车辆(14.25%),差异有统计学意义(χ2=9.137,P=0.028);在家里电动自行车停放不同的地方,被盗发生率最高的是无锁的车棚(28.61%),最低的是有锁的车棚(15.88%),差异有统计学意义(χ2=39.726,P=0.000);外出停放车辆时是否考虑风险,图方便停放者的被盗发生率最高(22.14%),认为风险大的电动自行车使用者被盗发生率最低(15.32%),差异有统计学意义(χ2=17.183,P=0.001);外出停放车辆时,经常忘记上锁者被盗发生率最高(28.03%),上锁者被盗发生率最低(14.63%),差异有统计学意义(χ2=52.488,P=0.000)。

三、盗窃电动自行车犯罪被害特点及诱发因素

盗窃电动自行车犯罪被害呈现以下特点:

(一)被盗时间、地点相对集中

电动自行车被盗时间相对集中在中午和傍晚,而被盗地点相对集中在居民小区和公共场所。虽然电动自行车被盗事件全天均有发生,但从表1可以看出,白天被盗发生率(65.04%)高于夜间被盗发生率(34.96%),其中11—14点和17—20点两个时段发案最多(42.92%),占全部被盗的近半数。从表2可以看出,电动自行车被盗窃地点主要集中在住宅区内和医院、菜场、商场,这两处被盗占总数的60.29%。从具体被盗时间段来看,11—14点被盗多,与居民午饭和午间休息、户外活动的人相对较少以及就近停放有关;而17—20点是街区娱乐购物等活动频繁和人流最密集的时段,停放地点不容易找到,只能哪里有空地就哪里停放。这两个时段群众的警惕性相对较低,随意停放、不上锁停放等较多见,盗窃分子既能轻易发现盗窃目标,又能便捷地实施盗窃和转移赃物。

(二)被害人存在不同程度过错

从盗窃电动自行车犯罪发生情况来看,被害人是否存在过错,体现在被盗群众的风险意识及防范措施的有无。调查发现,出门在外停放电动自行车没有考虑风险及图方便随意停放的分别占被盗的18.35%、26.46%。实际上,图方便也是不考虑风险的一种,两者合计占被盗的44.81%,也就是说近半数被盗群众缺乏风险意识(见表4)。外出停放,因忘记上锁而被盗的占28.03%,外出停放因时间短未上锁而被盗的占24.63%,两者合计占被盗的52.66%(见表6)。这种情况反映出失主明显存在疏忽大意或侥幸心理,是典型的被害过错。这种过错客观上为犯罪分子的盗车行为提供了便利条件,成为电动自行车被盗的诱发因素。这种诱发因素主要表现在以下两个方面:

1.防范意识薄弱

调查显示,没有防范和简单防范的占电动自行车被盗的多数。外出停放被盗中,没有上锁和忘记上锁的占52.66%,而只是锁龙头锁的占22.67%,也就是说没有防范和简单防范的占外出停放被盗数的75.33%(见表6)。没有采取防范措施,可以说就是缺乏防范意识,而只上龙头锁的则说明其防范意识不强。正是多数被盗群众缺乏防范意识、警惕性不高,存在麻痹大意思想和侥幸心理等,不同程度地降低了盗窃电动自行车犯罪的风险。防盗意识薄弱有个体性格因素所致,也有侥幸心理的作用。有些人一贯粗心,停放电动自行车时不会想到防盗问题;有些人心存侥幸,图方便不上锁,自信地认为短时间停放不会巧遇小偷。持侥幸心理的被害人一般有两种情况:,一是车子旧了,既便被偷也无所谓;二是大钱没有小钱不缺,偶尔电动自行车被偷也不怎么心痛,这种情况的被害人占少数。

2.防盗措施不力

防盗意识淡薄导致防盗不力。电动自行车防盗措施一般体现在车辆停放地和锁具的选择以及使用的防盗设施上。从调查结果看,停放在屋里或有锁的车棚的分别为16.52%、15.88%,两者合计仅占32.4%,说明停放地点在总体上安全性不高。从锁具情况看,购车使用后没有另行购锁的占20.82%。购车后添加其他锁具的占14.63%,而出门在外停放时上锁的仅占37.3%(见表6)。可见,在外停放时锁具使用情况并不理想。上述这些情况说明部分群众采取的防盗措施不够有力。

最能体现防盗措施强弱的是群众的防盗方式。目前群众常用的电动自行车防盗方式主要有两种,即传统的电动自行车防盗和智能防盗,以传统防盗方式居多。传统的电动自行车防盗方式包括使用机械式防盗锁和电子防盗器。机械防盗锁主要是通过锁住电动自行车某个部位使其不能运动来实现防盗,也就是在电动自行车自带龙头锁的基础上再加锁。尽管此类锁具的材料为碳钢或者锰钢等合金,非常坚固,但是决定其防盗性能的却是锁头里的锁芯,而在锁芯设计和材料使用上各个厂家的产品质量参差不齐,盗窃分子只要破坏锁芯或者用特殊手段撬开锁具就能轻易开锁而无需用液压剪把锁外壳剪断。因此说,机械防盗锁价格低廉、安装简便,不仅不具备报警的功能,且容易被破坏,故而防盗性能不强。[3]电子防盗器主要通过各种传感器感应周围环境变化从而发出声光报警信号或者是通过无线网络获取电动自行车位置信息来实现报警以防盗。电子防盗主要是通过车身震动防盗报警、GPS 定位防盗报警等。这种通过遥控器控制整个报警器的方式也存在一些缺点,如声光防盗报警噪音大,容易在非盗条件下误报警,误报警次数多了后用户就可能不会在意报警。电子报警器电路构成非常简单,容易被破坏;此外,电子报警器需要使用电池给防盗系统供电,当电池耗尽的时候就需要更换,这给用户带来时间和经济成本。[4]总体来看,目前群众采取的防盗方式存在很多不足之处,不足以阻吓盗车分子。

四、几点启示

(一)要充分重视被害人的防盗作用

被害人过错是当前盗窃电动自行车犯罪的重要诱发因素。被害人过错的危害在于,它“诱发犯罪意识、创造犯罪实施的条件,降低犯罪实施时的风险”[5]。被害人的显著过错主要体现在三个方面:(1)随意停车,不上锁停车;(2)购买廉价赃车;(3)偷别人的车以弥补丢车损失。被害人的第一种过错不仅为盗窃电动自行车犯罪提供了方便条件,而且大大降低了犯罪分子盗窃时被现场发现和抓获的风险;被害人第二种过错,即购买廉价赃车方便了销赃和转移赃物,是盗窃电动自行车犯罪的帮凶,大大助长盗窃电动自行车犯罪的滋生蔓延;被害人第三种过错,即偷别人的车以弥补自已丢车的损失,不管其出发点和动机是什么,其行为性质已属于盗窃电动自行车犯罪的范畴,其行为会导致盗窃电动自行车犯罪的恶性循环。所以,笔者认为,遏止电动自行车犯罪,必须从被害人角度,“增加犯罪实施风险、增加犯罪既遂难度、提高预防控制成效、降低减少国家防控犯罪成本”[6],高度重视潜在被害人的作用。为此,要统一思想、提高认识,不仅要提高党委政府和司法部门对被害人的认识,还需要提高作为潜在被害人的广大群众对自身被害问题的认识。要在全社会普及被害人学知识,让全社会各阶层人员尤其是普通群众认识到自身在犯罪发生和防控中作用,奠定全社会开展被害预防的思想基础。只有全社会被害人意识的觉醒,才能彻底改变犯罪防控中公安机关单打独斗的局面。从被害人学视野看,防控盗窃电动自行车犯罪必须正视当前的盗窃电动自行车犯罪高发态势与群众的过错及自我防范意识不足的关系,通过普及被害人学知识改变群众中普遍存在的防范打击电动自行车犯罪“旁观者”的角色意识。要将被害人学知识通俗化,用群众语言和群众喜闻乐见的形式来宣传,使群众认识到自我防范的重要性,进而调动其学习被害人学知识的积极性。在此基础上,重点要结合发生在群众身边的案件,宣传盗窃电动自行车犯罪中常见的被害人过错问题及后果。通过大众形式的宣传教育,增强群众被害预防的自觉性。

(二)技防与物防、人防并举,为群众开展被害预防提供必要的物质、技术支撑

被害预防需要一定物质或技术支撑。从盗窃电动自行车被害预防角度看,当前可着力解决以下问题:

一是大力推进停车设施建设,缓解停车难问题。当前汽车大量进入寻常百姓之家,停车难已经成为城市的一种通病。不但汽车停车难,停车难的问题同样困扰着广大电动自行车使用者。不仅居民小区缺乏公共集中停车场所,一些企业、菜场、商场、车站码头等公共场所人员聚集地均不同程度地存在电动自行车停车难的问题。我国早已成为电动自行车生产大国、消费大国、保有量大国。2019年底我国电动自行车保有量已突破3亿辆,如此庞大的电动自行车保有量,如果城市公共设施中缺乏必要的配套停车场,就会不可避免地发生电动自行车随意停放现象,从而降低盗窃电动自行车犯罪的难度。由于很多城市的建设规划都是在汽车、电动自行车没有普及之前的年代制订的,多数没有考虑到汽车、电动自行车停车难问题,因而在城市扩建、改建过程中,尤其是在对居民小区、公共场所的改造时应当优先考虑停车设施建设问题,多层次、多途径缓解停车难问题,以此减少因随意停放、乱停放问题导致的电动自行车被盗数量。

二是推进物联网电动自行车防盗工程建设,提升技防水平。此项工程能够通过对电动自行车防盗追踪、车辆管理,有效强化社会治安综合防控体系,协助警方解决电动自行车唯一性标识、智能防盗、保险理赔等难题,预防和减少此案件的发生。[7]该工程在电动自行车的隐蔽处安装智能防盗芯片(又称“有源电子标签”),通过基站定位,装有芯片的电动自行车一旦发生异常移动,系统会自动通过手机程序向车主报警并推送给公安机关,警方通过平台追踪定位,快速查找车辆。2018年1—6月武汉市公安局通过给56万辆电动自行车免费安装智能芯片,破获电动自行车被盗案件300余起,抓获260余名犯罪嫌疑人,寻回被盗车辆700余辆,电动自行车被盗警情同比下降约40%。[8]

(三)教育引导群众开展有针对性的电动自行车盗窃犯罪被害预防

一是要及时预警。公安机关应及时研判分析本地盗窃电动自行车犯罪的手段、方式、规律、特点,通过社区、居民小区宣传窗、微信群、公众号等全方位、立体化向群众推送电动自行车防盗信息,尽可能实现预警信息的全民知晓。

二是有针对性地讲授电动自行车防盗技巧和措施。如浙江台州社区民警阮林根注意收集各种盗窃工具,并用这些常见的盗窃工具作道具讲解防范各种盗窃犯罪的措施方法,很受群众欢迎。[9]如果每个社区民警都能借鉴阮林根的犯罪预防方法,在自已社区里开展犯罪预防,让群众都能掌握预防电动自行车被盗的方式方法,那么盗窃电动自行车犯罪将难以实施并会不断减少。