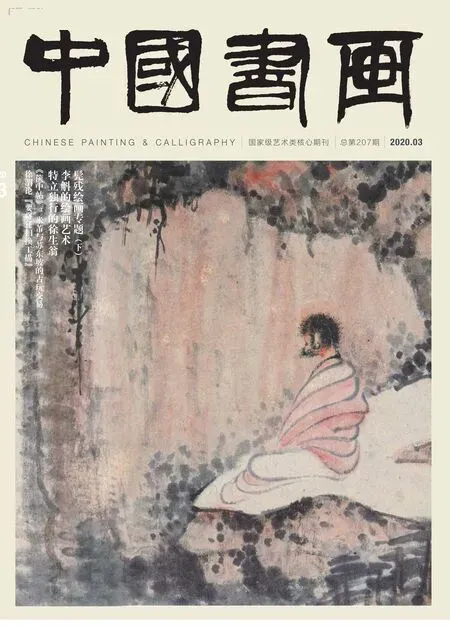

腕底我能挟迅雷—李刚田先生书法篆刻艺术散论

◇ 孟会祥

李刚田,号仓叟。1946年生,河南洛阳人。多次被聘为全国重要书法篆刻活动的评审委员,书法篆刻作品及论文多次入选国内外重要的专业活动并获多种奖项。出版专业著作三十余种。为西泠印社副社长,郑州大学书法学院教授、博士生导师,中国国家画院院委、书法篆刻院研究员,中国人民大学艺术学院特聘教授,中国艺术研究院书法院研究员、篆刻院研究员等。获第五届中国书法兰亭奖艺术奖。曾任《中国书法》杂志主编,连续三十年当选中国书法家协会理事。

书法复兴三十余年来,岁月流逝,人物浪淘,李刚田先生一直屹立潮头,其艺术和思想因时光的砥砺而愈发光彩照人。他是自觉站在历史高度要求自己的思想者,又是朝勤夕惕、孜孜不倦的躬行者。春去秋来,水落石出,其高尚的人品、丰硕的创作成果、全面的学术成就,日积月累,积淀了李刚田先生通人、大匠的风范。

诗礼传家,翰墨夙缘

李刚田先生生于诗礼之家,先生祖父为收藏大家。时移世易,沧海桑田,至李刚田先生少时,早已豪华落尽。然而资财虽散,而家风不坠,李刚田先生四五岁即开始临帖。先生幼年时,翻看字帖,家中大人要求先净手,帖要放端正,正襟危坐,帖要轻翻。其恭敬肃穆,令人神往,此种前代风流失传久矣。李刚田先生初临《灵飞经》《麻姑仙坛记》《神策军碑》《昼锦堂记》等,“清晨五点钟,不论寒暑,在当庭的小麻桌上临上一个小时的字帖,感受着在树枝间跳动的小鸟蹴下的晨露,直到晨曦翻过屋脊照到院子里的花草上,临帖与读诗才算结束”。李先生黎明即起,一直坚持到现在,不论逆境顺境,岿然不动,诚所谓一以贯之。

对书法的热爱,既经少时模铸,便成为基因,也成为先生心灵的安慰。先生说:“正式喜欢书法是1960年左右,那时我大部分字帖都是自己双钩的,借人家字帖,回来自己双钩,大概攒了一百多本,可惜后来都被当作‘四旧’烧了。”对于李刚田先生来说,学书只是学书,出于喜欢而已。这类似于有宗教信仰者朝夕礼拜,时日既久,成了生活方式。“我年轻时候,干的是体力活。回到家,家里饭没做好,一身臭汗没洗,就光着膀子趴在那里写小楷。虽然干的是很苦的活,但一写字,就不觉得苦,一点也不觉得热了。等写完这一张去吃饭的时候,身上的衣服已经湿透了,汗流在鞋里自己都不知道。这是一种快乐,当时我也不知道自己会干书法这个行当,所以更谈不上有意‘厚积薄发’。但是,几十年过来了,才知道不论有意无意,学过的东西,都会潜在地支撑后来的创作。”

李刚田 祖国万岁(白、附边款)

先生楷书学颜、柳、赵,落脚于魏碑;隶书学《张迁碑》《曹全碑》《石门颂》,得灵感于《孔彪碑》《鲜于璜碑》,后来融会简帛;篆书学秦汉刻石,亦受吴昌硕、赵之谦、赵叔孺等影响,后遍学历代各种风格,渐渐脱尽窠臼,出以己意。先生学书,可谓极笨拙,又极聪明。所谓极笨拙,就是无所不学;所谓极聪明,就是在审美理想上一以贯之,所学皆有取舍,为我所用,最后面目独具。所谓“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,以博学为基础,以笃行为归宿。说句臆测的话,先生后来有了大成就、享了大名,即便没有大成就、未享大名,他也会不改初衷,如抱瓮灌园,绝去机心,这才是真正的治学治艺的人生境界。

通会之际,人书俱老

要讨论李刚田先生的书法创作,真是三思难下笔。李先生书法,浩浩如万顷之波,一时竟无从说起。我不会说那种听起来很有学术气息的话,只能童言无忌式地漫谈。

从书体说起。记得1998年,初见李先生,翻看李先生的作品集,其中篆隶楷行俱备,我问李先生自己最钟爱哪种书体,先生笑而不答,问我的看法。我当时说,我最喜欢李先生的行书。李先生说:“你的看法跟很多人不一样。”没有过多解释,只是说,行书下过很大功夫,平时写得也最多。就我曾见到的李先生的行书作品,有学康有为者,有学梁启超者,有学于右任者,也有在诸家体段上,有意识地加入刻款感觉者,不一而足。后来才渐渐由博反约,与楷书贯通。先生的行书,结体雍容,用笔简直而中截厚实,文质相济,气息平正渊雅。说句得罪人的话,有今人的风尚,又能上接清人庙堂气的作者,当下实屈指可数。李先生的书法,不炫才、不炫技,初看平平,而经得起推敲,经得起缩放,经得起时间的考验,其过人处,正在有一分独醒、有一分责任。

李先生不以草书行世,也并不说明其不习草书。章草、今草李先生都写过,甚至对怀素《自叙帖》下过工夫。他在观念上,不免曾受碑学的模铸,而且“偏工易就,尽善难求”。书法篆刻中诸门类,先生已经所涉颇广,故需有所取舍,故不以草书行世。而先生其他书体中,未尝不草情隶意俱在。静态书体,于不动声色中,实有鸢飞鱼跃之致、波诡云谲之奇。孙过庭说:“故亦傍通篆隶,俯贯八分;包括篇章,涵泳飞白。”此浅显道理,而人多不解,予每闻“草书是最高的书法艺术”云云,不免暗自苦笑,深识书者,唯见神采,局于牝牡骊黄者,犹良乐自视尔。

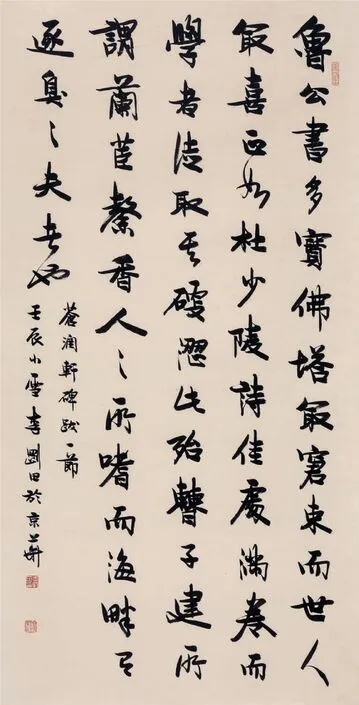

李刚田 行书苍润轩碑跋一则 纸本 2012年

众所周知,李刚田先生以篆书、楷书最著名。吉欣璋先生曾对我说,李先生“是真懂书法,学得真多”。篆书中,甲骨、钟鼎、楚简、石鼓、秦篆、汉金、摹印、碑额等,无所不学,可能因受徐无闻先生影响,也写中山王器。如今以冷门书体,往往在展览中摘金夺银者不少,而对于李先生来说,不过是其文字、书法学养中的一枝一叶而已。“但开风气不为师”,如赵之谦篆刻,无所不涉,而曾不留连,当然,以李先生的资望,也没有必要以冷门书体为稻粱谋。今人写楚简帛书者不少,李先生把楚简帛书拉到刻石语境中,平添其金石苍润气息,其排奡宏敞,淋漓酣畅,实迥出时流及外邦较早涉足者,当有书史意义。而其小篆,熔碑、帖、经于一炉,在邓石如的基础上,进一步强化了书写性。盖邓完白以隶法写篆,使小篆脱离描摹而进入书写,有广大教化主之功。结体上,邓石如篆书上紧下松,字势挺拔。李刚田先生的小篆结体偏于方正,但与杨沂孙、萧退庵等并不相同,而是融入汉碑额、缪篆的方正,暗渡装饰性。用笔上,多切锋起笔,虽得之于碑,而暗合于帖;至于方折圆转,笔毫即铺即裹,与《袁安碑》相似,克服了前人因“引书”“篆尚婉而通”而一味用所谓中锋的描画,更便于书写。而其气息,则靠深厚的古文字涵养来支撑,而不陷于滥熟肤浅。李先生的这一理念,在楷书中也有充分的反映。他早年写唐楷、《灵飞经》、赵体,嗣后主要学碑,尤其于《元略墓志》《元腾墓志》等用功甚深,其用笔绝不描头画尾,起笔斩截而运笔有大书深刻之致;结字绝不故为支离,中正简明,内蕴生机。写碑者或方头方尾,自陷牢笼,或故作稚拙,处处机心。李先生的楷书平易近人,如不能书,实则九拙孕一巧,其种种艺术化的苦心经营,必纳之于率性挥洒之中,较之前人的务为沉厚矜持与今人的务为视觉冲击,迥然独出,而且独立不迁,数十年来,愈老愈醇,遂臻大成。我曾经作文,以“李楷”“李篆”名先生之楷书、篆书,就是感觉先生的作品,不敢说开宗立派、左右一代,至少在纵向意义上站得住。

李刚田 篆书元稹诗 纸本 2019年

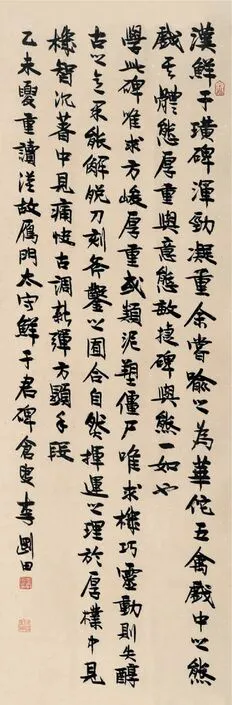

李刚田 隶书元好问诗 纸本 2019年

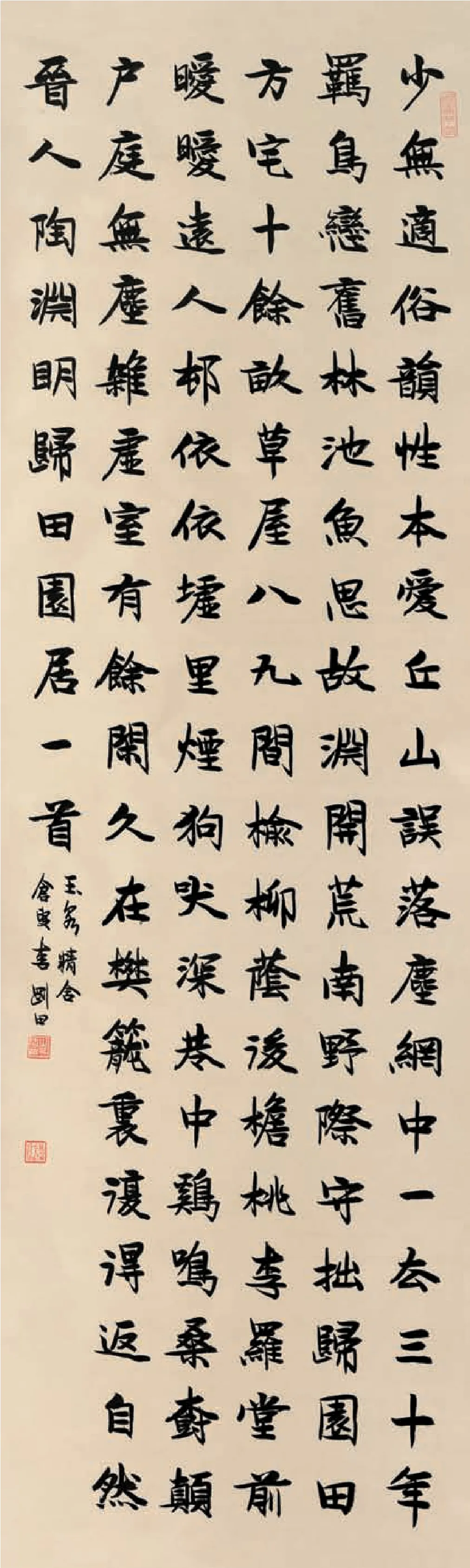

李刚田 行楷书岑参诗 纸本 2019年

隶书为古今文字分水岭,亦为笔法完备之滥觞,亦为北碑体的源泉。隶书实为书法一大关钮。“钟王”以及初唐诸家,一是暗以隶书为根基。不通隶书,写“钟王”小楷必欹斜而甜媚,也无法理解欧褚的平正之象。李先生的书法,也隐隐以隶书为中轴。先生所擅篆书,与篆刻相表里,多汉人排叠装饰之意、分间布白之巧;先生所擅楷书,中正沉厚,朴茂端庄;而先生隶书,虽吸取简帛,而终究以汉碑为面貌,不失其正。近言之,这是由隶书统驭诸体,在刻石与墨迹间找到合适的表达方式;远言之,则是对汉风汉韵的坚守与开拓。

世风愈是喧哗嘈杂,先生愈是宁静淡泊,八风不动,终究水落石出。

遥接秦汉,气象庄严

李刚田先生篆刻之名,可能高于书法之名,但先生实先学书法,后学篆刻。20世纪五六十年代学篆刻之初,并无师承,唯学齐白石。又因家藏秦汉印,与齐白石结合,便追求秦汉浑穆的金石之气和齐白石奏刀运斤的凌利爽快。

20世纪80年代,书法热兴起,先生曾在安阳从沙曼翁、苏白学习。当时,人们多以创新相标榜,或者说急于创新,书法、篆刻创作中,粗服乱头一路,膺创新之名,大行其道。李刚田先生乃另辟蹊径,借鉴黄牧甫,追求明快、清雅。其第一本篆刻集出版,轰动印坛,一时成为精雅清新的代表。

然而后来李先生舍弃了这一讨巧的风格,回向追求中正大气。先生认为篆刻本身有四个属性,即印章属性、书法属性、工艺属性和美术属性,先生则偏重于印章属性和书法属性。他固守的印章属性,潜涵工艺属性的美术属性,即印文、印面的种种安排,刻凿过程中的种种技巧,要统一于印章范畴之内,而不论如何安排、如何制作,又坚守印文的书写性,保持“印从书出”与“印外求印”的对立统一。“古不乖时,今不同弊”,既恪守传统,又融入时代,是李先生艺术创作的一贯立场。他说,所谓风格意义,即三米开外,一眼就能认出你的作品,而作品的深度则要求认出你的作品之后,还能越看越耐看。他强调风格意义,不避“视觉冲击”,然而更加注重以书法为中介、以秦汉玺印为理想的精神内涵。

秦汉精神,在李刚田先生的篆刻创作中,与书法创作中一样,表现为对隶意的暗渡和坚持。隶书和汉印的质朴厚重,实二而为一。李先生说:“隶书和汉摹印篆最大的特点就是平直排叠,它以一种单调的节奏、单调而又不断重复的旋律,显示出它的深刻和博大。”“汉隶最基本的特点是平直和一种相对的单调,这就是质朴。在这个平直质朴之中追求微妙的变化,所以我在篆刻大的平直排叠的框架之下,追求细节的变化和开合变化,始终保持横平竖直,只有这种平直才显得大度,平直才接近古典。平直的东西显得不浮躁,这也是我对审美的追求和对艺术形式的追求。”他看似简单的排叠,实则内蕴经营的苦心;他看似粗疏的恣肆,则又本乎书写的合理性,文质相济,无过无不及。

李刚田先生印风,今天看来,还属于“大异时好”。盖一代之印,必屑一代之人文。前些年,斧劈刀砍的大写意印风盛行,李先生默守秦汉;近些年,写意古玺与圆珠文引领时尚,李先生还默守秦汉。吾中原之气,“拘谨拙陋”,不如此不足以浑厚华滋也。蓬头垢面,喧哗闹市,描眉画眼,婉娈依人,非李先生所喜,他追求的是周鼎汉石的斑斓古意,刀情笔意的交融生发,奏刀之迹,如郢匠运斤,沉着痛快,酣畅淋漓。内蕴澎湃的创作激情,外示平常的人生境界,才能守住一个“真”字,做到一个“淳”字。先生篆刻,印面看似平常中,正是融入了深厚的文化意义的人格力量,才赢得了时间的考验。不论任何艺术,挟以小慧,炫耀夸饰者,纵能膨胀于一时,安能历久而弥新哉?

李刚田 篆书辛弃疾词 纸本

真实不虚,谆谆善诱

我认为,仅能书能刻,而下笔不能为文者,必不传世。这并不是说书法、篆刻不如文字著述,而深层的原因是如无相应的文化、文学素养,书法、篆刻艺术水平也高不到哪里去。

李刚田先生的文章,每令读者甘之如饴,一经发表,往往洛阳纸贵,有多方面的原因。其中最重要的是真诚。其人真诚,文如其人。与真相对者,是假,是伪饰。当代书论、印论文章,伪饰的毛病不小。或为职称计,内容提要、关键词、文献索引,做得头头是道,然而没有内容;或引入域外哲学、美学词汇,滔滔不绝,不知所云,正如江湖术士,大言炎炎,究其实,恐怕作者连外语单词也不大认识。而论印、论书者,又往往不能刻、不能写,自信满满,而内行看来,不值一哂的现象,并不鲜见。即便较扎实的学术著作,或为史学、文献学、艺术学边角余料,与书法创作相去甚远,则很难引起创作者的共鸣。李先生能刻、能书、能文,阅历丰富,思考缜密,每有述作,如篱下闲谈,扣人心弦,予人以启迪。文风映射世风,今世为文,能正心诚意,不自欺、不欺世者,鲜矣。

李先生无意做学者,他只是要做一个有思想的艺术家,以艺术创作立场和当代立场,解读书法史、篆刻史,评价当代创作思潮和展望书法、篆刻发展。

比如,关于书法创作,先生指出前人书法在读、今人书法在看;前人书法是书斋中的独立欣赏,今人书法是展厅中的比较欣赏;前人书法创作是享受过程,今人应付展事则为一种工作和劳动等,可谓公允平实,而揭示了当代书法创作的本质。对当下流行的种种创作思潮和作品,李刚田先生多有宏论,不偏不倚而予人启迪,实无法一一列举。他不排斥各种艺术流派的百花齐放,更不排拆展厅时代创作观念,然而又时时维护书法基于文化的品格,倡导在新的历史条件下,书法家的正心诚意,忠于艺术,在当代语境中完成对书法艺术的真正继承和弘扬,而不是工艺制作,更不是不论分说地解构和向壁虚造的所谓创新。李刚田先生曾用八个字来概括古今创作,古是“天人合一”,今是“形式至上”,其深苦用心,不难理解。先生期期以为不可失者,为书法的文化底蕴和书法家的人格力量。关于篆刻用字,先生历览古典作品用字,条分缕析,举出“装饰”“讹变”,甚至“错字”之法,其来有自。特别是文字入印时,根据印面形式,加以改造,种种办法,统而谓之“印化”。此理似乎简易明白,然而实发前人所未发,为李先生之创见。关于“做印法”,言印章,则篆法、章法、刀法,“做印法”,前人或有意或无意而不言,况“吹云弹雪”,说清楚也不容易。李先生根据前人作品和自己的创作经验,表而出之。像这样“印化”“做印”的术语,必将成为将来印学绕不开的词汇,不真知印,不是过来人,哪能有这样的发现呢?

李刚田 篆书李白诗 纸本

李刚田先生没有提出过什么旗号,也没有煞有介事地写过什么“引论”“导论”“概论”,他所写的只是真话、有价值的话。如果我们真有艺术自信和学术自信,则自有规范、自有章程,三言两语,可能远远胜过高头讲章。学问贵实,见地贵深,曾几何时,还有人认为孔子、老子没有像样的著作,算不上哲学家呢!

听先生讲课,也是一种享受。在讲台上,先生以平实的语言、深厚的学识、丰富的阅历与深刻的思辨来征服听众。不哗众取宠,不作出语惊人状,而是娓娓道来,初入甚平静,愈入愈深刻,讲到深入处,他能忘掉自己、忘掉听众,如演员“入戏”后旁若无人的独白,神游于深入的学术思考之中。听先生讲学、读先生文章、赏先生书法篆刻,同与先生接席小饮、谈笑风生之间有着一种一以贯之的感觉,这种感觉很平常又与众不同,也许这就是他的风格,是人与文、人与艺融合一体的风格,是无意追求而又水到渠成本真自然的风格,古人谓“书如其人”,信不诬也。

李刚田先生书法、篆刻、书论、印论成就,有目共睹,在书法篆刻教育、编辑出版等方面,也广为人知,此外,在散文、诗歌创作方面,也有深厚的造诣。限于篇幅,这里无法多说了。曾有人评价李刚田先生书法,谓之“庄严书法”的代表,我深有同感。庄严者,谨重、平实、崇高、大度,不激不厉,正色屹立之谓乎?“君子不重则不威,学则不固。”先生孜孜以求者,君子之艺也。其书其印其文其人,一是庄敬持重,明心见性,从容中道,皆是庄严穆如之象。先生曾在完成数十方巨印创作之后,面对堆案巨印,徘徊斗室,心情激动,颇有顾盼自雄之意,吟得治印诗:“栉风沐雨韶华摧,不信青春唤不回。刀射秋霜眸似月,心凝止水思如飞。胸中谁可藏丘壑,腕底我能挟迅雷。印就款成朱墨灿,轻狂自谓古今谁。”先生书法、篆刻、文章、诗歌,崩浪雷奔,写照时代,亦将辉映后世。

李刚田 行书论书一则 纸本

李刚田 行书陶渊明诗 纸本