应用型人才培养导向的微生物学实验考核评价方式的探索

胡 茜,李 堃,张 颖,李晓芳,饶玉良

(上海健康医学院基础医学院,上海201318)

随着社会经济的快速发展,高等教育改革不断深化,越来越多的本科院校在培养基础型人才、学术型人才的同时,着力培养多规格、多样化的应用型人才。而应用型人才培养的相关专业课程具有高层次性及科学性,这对于学生而言,不仅要掌握扎实的理论知识,更需要有理论与实践充分融合的能力[1]。基础医学院课程在传统的教学模式束缚下,实验教学依旧以重复性和验证性教学为主,实验考核方式单一,学生在实验课中缺乏运用综合知识分析问题及解决问题的能力[2]。为了完善基础医学实验教学,本文对基础医学课程中微生物学实验教学的考核评价进行了探索。

1 微生物学实验教学考核现状分析

在现代医学教育中,微生物学是基础医学与临床医学之间重要的桥梁课程。在以培养应用型人才为导向的教学中,传统的微生物实践教学内容陈旧且以验证性为主,理论教学与实践教学有所脱节,且我国高校微生物学实验考核方式还没有一个通用的评价指标。在无法摆脱验证性实验的状况下,目前很多院校对这门课的考核方式还是停留在理论测验、实验出勤率及实验报告完成度上,并没有体现学生的个体化差异,也没有针对某一个技能点的操作性评价。在传统教学中,教师和学生往往重视理论闭卷考试成绩,而忽略了教学过程的考核[3]。在小组实验中,由于实验耗材或场地的限制,实际操作的常常是几位动手能力较强的学生,大部分学生只是参与了观察和记录,实验报告也是小组共同的结果,没有体现个体化差异。

鉴于传统考核方式的多种缺陷,我们在微生物学实验教学中不断改革、探索与实践,以期能够寻找一种适合应用型本科人才培养模式的考核评价方式,从而能够更客观地评价学生。

2 微生物学实验教学考核评价改革

我校临床医学本科专业的微生物与免疫学课程共计80学时,其中实验课24学时。本文以创新性实验及综合性、设计性实验为考核目标,以实验前预习考核、实验课堂操作考核及实验方案设计考核为核心,注重对学生观察、思考、分析和解决问题等能力培养的科学化评价,并就考核各阶段的具体实施方案、实施效果等进行了深入探讨。

2.1 优化实验方案

目前普遍开设的微生物实验主要是单一的验证性实验,如细菌的分离与培养、革兰染色、抗酸染色及药敏实验等。改革后的临床医学本科的微生物实验课以学生为组织者和策划者。一方面,在学习了一定的理论知识后,学生自由分组,每组5~7人,以小组为单位,通过查阅文献、收集资料等方式,每个小组设计一个可操作性强、贴近实际生活的创新性实验,在此过程中上,教师会以辅助者的身份参与其中,给予每一组每一阶段实验内容的修改建议。学期快结束时,由小组进行实验设计的PPT内容汇报。另外,教师运用临床案例模拟情景,将每一章节涉及的经典实验融合成综合性、设计性实验,学生在充分预习后,变被动为主动,大胆设想,提出实验方案,以小组为单位实施方案,既整合了教学资源,又增强了学生的实验操作能力。

2.2 优化考核测评体系

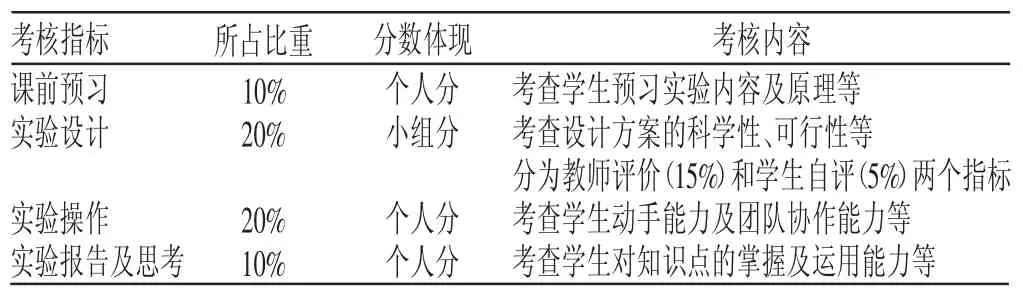

根据上述实验方案,我们构建了临床医学本科专业的微生物实验考核体系,主要分成两大部分:创新性实验及综合性实验。创新性实验占考核内容的40%,包括资料收集、方案设计及优化、方案汇报3个内容;综合性实验占考核内容的60%,包括课前预习、实验设计、实验操作、实验报告及思考4个内容。具体考核标准见表1~2。

表1 创新性实验基本要求

表2 设计性实验基本要求

在方案设计及汇报中,为了充分调动学生的热情,体现学生自主性,评价分为教师评价及学生互评。在尽量保证公平的基础上,教师评价由任课教师及实验带教教师参与评分,学生由每组学生对其他组进行打分,去掉最高分及最低分,进行加权平均。得到的分数即为该组汇报的成绩,具体评价见表3。

表3 设计性实验评价

2.3 优化教师的“教”

在临床医学本科专业实验改革中,教师付出的精力较多,对于教师的能力要求更高,体现在不仅要教学生如何做实验,更要将临床问题与微生物实验设计巧妙结合,并加以优化。由于实验学时只有24学时,摒弃了传统的实验内容后,在学时紧张的情况下,如何更好地让学生理解并掌握实验理论及操作,对于教师来说是一个挑战。另外,在创新实验设计上,不占理论课与实验课课时,学生在课外进行方案设计,虽是以学生主动性为主,但教师也需要在课外给予学生方案的建议与修改,在工作量增加的同时,对教师自身的知识储备也是考验,不再是只传授基础的实验操作知识,需要结合前沿的实验创新理念、技术,结合临床案例分析,结合学生自身特点,培养学生良好的科学素养。

微生物学任课教师组建教学团队,利用课余时间进行集体备课、讨论创新实验方案和综合性实验设计、预做大量实验以及在学生实验后及时进行分析总结。利用微课堂、云班课、虚拟实验等网络资源来丰富并优化教学形式,让教学变得多样化、信息化。学生不再是枯燥地对着课本进行预习、复习,同时也更好地建立了学生学习的自信心,培养了学生的自主学习能力[4]。

3 考核评价改革实践与反响

经过两年多的改革实践,我们看到了学生对于学习微生物学的兴趣逐步增加,主动参与实验的学生越来越多,课堂上及下课后提问的学生也越来越多,小组之间的合作也变得更加默契,学生对于实验过程的重视程度远远超过了对实验结果的重视程度,这也是我们实验改革的初衷。学生自己精心设计的实验,能够亲手去完成,并得到预期的结果,成就感油然而生。对于实验失败的学生,寻找失败因素后,在条件允许的情况下,会积极地要求重新实验。教师不再一味地看重期末考核成绩,而是注重过程性评价,这也使得学生将更多的热情投入学习中。

在改革实践中,学生反响较强烈的为实验设计中学生自评与互评环节,充分体现了学生的自主权,有利于学生进行自我认知、自我评价以及客观地对他人进行评价。避免仅从教师的角度评价学生,使得教师将学生自学能力、自知能力纳入考核指标中。

在创新实验设计中,教师也发掘出许多优秀的实验项目,在此基础上,教师再进一步加以指导与优化,并将其推送参加各级各类创新实验项目大赛,取得了优异的成绩,这也是对我们改革成果的一种认可,对应用型本科院校学生能力的肯定。

4 展望

通过对微生物学实验考核评价的改革与实践,完善了微生物学实验的教学模式,既保留了传统的验证性实验内容,又增加了创新性、设计性实验;既增加了学生与教师的互动,又提高了学生的自主学习能力。在这种模式下,形成了多元化的过程性评价考核体系,同时激发了学生学习的热情和动力以及主动探究的意识,增强了团队协作能力[5]。但同时这种模式对教师的教学能力提出了更高的要求,如何加强教师的综合素养和育人能力,更好地将知识传授、技能训练与思维培养、能力提升有机结合,以符合应用型人才培养要求,是我们一直思考和探索解决的问题。在这种教学模式中,小组内的每一位学生分工不同,而最后成绩大多是以小组进行评分,忽视了学生的个体化差异,我们将继续细化考评评分指标,完善考核体系,做到公平、公正地对待每一位学生,更好地激励和引导学生成长成才。