板球运动的传播及其在地境遇:体育全球史的视角

王邵励

(东北师范大学 历史文化学院,吉林 长春 130024)

板球是流行于英联邦的大众体育项目。自19世纪英国维多利亚时代开始,这项运动就超越了单纯的消遣与健身功能,在寓教于乐中参与了英国中产阶级的文化塑造,成为彰显“英国性”的国球(Mangan,1981)。随着英帝国殖民的征程,板球传播到南亚、中南美洲、澳洲、北美和南非等地(Guttmann,1994)。长久以来,西方学界习惯将世界板球文化格局描绘成英式运动项目垄断的结果。随着时代发展,重写板球运动传播史的呼声不绝于耳(Baker,1983;Pope et al.,2010)。作为超越“西方中心论”的积极学术尝试,全球史因倡导“文化的互动”而迸发出别具新意的历史解释力。本研究尝试将全球史理论运用于体育史研究当中,在体育全球史的视域内重新审视板球的全球传播,深究殖民地板球的在地化调适,再现体育跨文化交往的复杂历史实际。

1 “国球”的塑造及其运动文化传播的使命

1.1 维多利亚时代的“国球”塑造

板球运动的起源十分复杂。在欧洲,16—17世纪文献 中 有“club ball”“stool ball”“trap ball”“tip cat”“cat and dog”,可能都是板球的前身。有研究将“cricket ball”的表述上溯到1685年(Major,2007)。尽管对板球运动的起源尚不清楚,但可以肯定的是,板球起初是英格兰的民间游戏,从18世纪中叶开始逐步明确了比赛规则,后来又在城市商业化氛围中加速完成了“运动项目的现代化”(Elias et al.,1986)。19 世纪中叶出版的The Sports and Pasmtiesof the Peopel of Engalnd(《英格兰民间消遣与游戏》),详细记载了板球玩法与计分规则,称这项运动在当时的英格兰地区已经“相当流行”(Strutt,1855)。

在维多利亚时代(1837—1901年),板球运动不再为乡绅贵族所独享,迅速在城市和中产阶级民众中传播,并且与新兴的“绅士文化”合流,逐渐发展为最具“英国性”(Englishness)的“国球”。1854年,英国作家Pvcroft认为,“板球就是英国国民性的写照。只有那些行事严谨又思虑明智的人,才配享受这项运动的美妙乐趣。热爱和平且尊重理性的英国人最认同板球运动的价值。一个板球手必须冷静而有度,耐心且刚毅,自制并懂得服从,幽默又性情平和,板球运动所要求的品质就是一个英国国民的典型特征”。一项体育运动的价值,在特定的现代社会转型情境中提升到了国民道德教化的高度。

对板球运动教化功能的肯定,映照了盎格鲁-萨克逊人的心态。可是,英国人并不满足于对板球价值的自我欣赏,认为这些运动及其所代表的维多利亚社会主流价值观应当传播到帝国的各个角落,担当起文化传播的使命。

1.2 板球传播与全球板球文化格局的初建

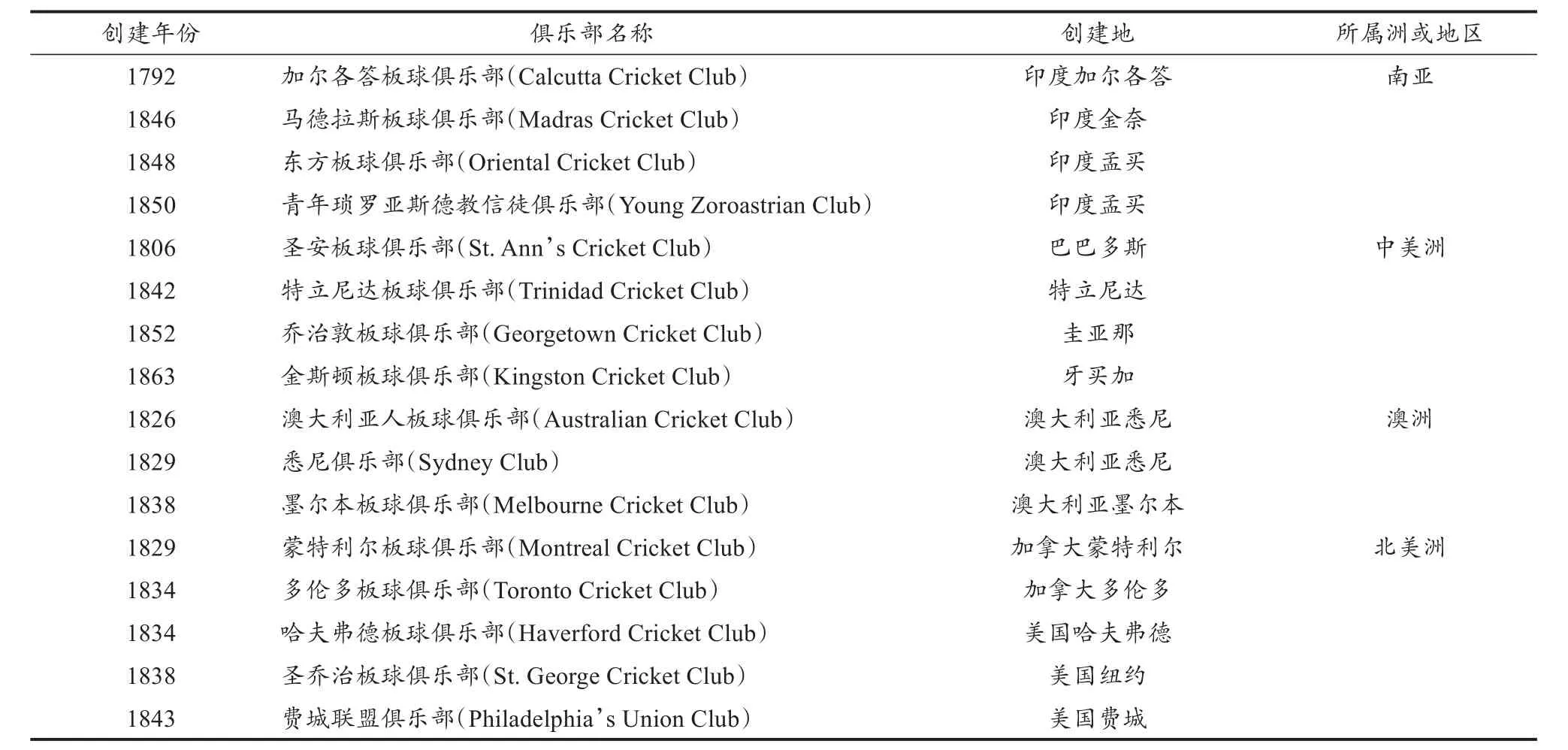

随着英帝国的扩张,英国板球运动开启了“全球之旅”。18世纪末,驻扎印度的英国军人成立了英国本土之外的第一个板球俱乐部。19世纪上半叶,英国人又先后在加勒比海地区、澳大利亚和北美地区组建了板球俱乐部,打造了板球海外传播的基地。殖民地的英国军人、传教士和商人构成了殖民地板球传播的主体,英国军营和教会学校提供了相对固定的传播据点。传播路径基本与英国殖民的进程同步,由沿海地区最早的殖民地或半殖民地城市逐步深入到内地与乡村。传播方式具有典型的“自上而下”的特征。英式板球运动首先引发殖民地上流社会的围观与效仿。英国人与殖民地上层权贵的合力示范,推动了板球运动逐渐走向民间,成为整个社会追慕的风尚。从传播效果上看,至1865年,板球俱乐部已遍布主要的英国海外殖民地,在政治、军事与商贸领域之外形成了新的体育文化传播景观(表1)。

表1 1865年以前创建于英殖民地的代表性板球俱乐部Table 1 Some Representative Cricket Clubs Founded in England's Colonies before 1865

印度是英帝国在亚洲的板球殖民重地。1902-1903年,英格兰板球队“正宗牛津人”出访印度。随访的球队捕手海德莱姆(Cecil Headlam)将访问经历写成书,按照当时流行的“文明进化论”和“帝国至上论”,评价了板球推广对于强化英国殖民体系的积极意义:“开启不列颠殖民进程的,首先是猎人、传教士、商人,紧随其后的是军人与政客,接着就是板球手。在文明拓展的征途中,唯有板球运动百利而无一弊,如其在印度所发挥的作用那样,令统治者和被统治者团结一心。板球运动同时还是一种道德的操练。对于当地民众而言,投身这项运动比观看莎士比亚的戏剧或阅读麦考莱的著作,更容易养成果敢、坚毅和自制的品质”(Headlam,1903)。

板球运动在殖民地上层社会中的加速传播使得英帝国的统治者逐渐意识到,这项英式体育运动不仅意味着求胜和取乐,作为殖民地艳羡、敬仰的“运动榜样”,板球普及具有其他殖民手段不可替代的帝国治理功能(Richards,1989)。帝国派驻殖民地的治理者,往往将英式板球运动作为最能体现英伦风范、生活情趣和道德准绳的象征,致力于在殖民地推广这项运动。

1.3 板球手的使命:玛丽勒本板球俱乐部和哈里斯的个案

玛丽勒本板球俱乐部(Marylebone Cricket Club,简称“MCC”)对板球运动的全球推广具有重要作用。这支1787年在伦敦始创的板球俱乐部,不仅是英国板球运动的象征,更是英帝国板球运动的中枢。殖民者在推广板球的过程中,强调“英国性”对于帝国运动的统领地位,MCC所制定的板球规则成为统领整个英帝国殖民地板球运动的权威准则。由英国人撰写的“板球指南”是殖民地学习板球的启蒙读本,也是必须遵从的最高赛事规程。Bradley(1990)指出,以MCC为中心和准绳,实际上形成了“英帝国体育运动的秩序等级体制”,而体育运动秩序是“帝国权威”的重要体现。除了制定规则之外,MCC还承担了发展海外俱乐部、组织英国本土板球俱乐部与殖民地板球俱乐部之间赛事的责任。通过促成英格兰板球队与殖民地板球队之间的赛事互访,MCC树立了英帝国板球赛事中的领导地位。无论是具有全球影响力的世界板球考验赛的起源,还是国际板球协会的始创,对于板球运动全球网络的构建,MCC都起到了关键性的作用。

基于MCC的权威性,其成员自然也具有举足轻重的地位。MCC的主席和主力球员不只是板球运动和赛事的组织者、参与者,更是积极参与了英国体育文化传播与殖民地规训,以板球传播为手段助力于帝国治理。

哈里斯勋爵(Lord Harris)是出身MCC的“板球政治家”。哈里斯的先辈曾于18世纪末参加印度殖民战争,凭借军功获得爵位。其父早年求学伊顿和牛津,后任特立尼达与印度马德拉斯等地的殖民官员。哈里斯在马德拉斯度过童年,13岁时回英国伊顿公学接受教育,后来成为认同英帝国殖民事业的专业板球手(Coldham,1983)。1890年,英国首相索尔兹伯里选中哈里斯为孟买总督。任命理由不只在于他会打板球,而是他能够以板球运动推广承担起巩固英帝国统治的使命。“为了规训英帝国臣民向善,需要新的殖民手段,板球恰是最佳工具。英国领主能在庄园中与他的佃户共度美好的游戏时光,将军也同样会在球场上成功地向部下发号施令,帝国派出的殖民地总督将用体育把印度和英帝国牢牢捆缚在一起”(Guha,2002)。这位板球运动员出身的政客也深谙板球与帝国治理之间的微妙关系。他曾说:“对于维护英国母邦和殖民地间的团结统一而言,板球运动所起的作用,比多年来法律治理的成效还要大”(Mccomb,2004)。MCC另一任主席霍克勋爵(Lord Hawke)对板球传播意义的认识上升到板球精神与帝国责任之间的内在相通,“凡帝国开疆拓土之处,就会有这项世上最伟大的运动。再找不到像帝国板球场那样的方寸之地,将帝国治下的每个区域都如此紧密地连为一体。帝国场地上的每一场板球比赛,都在彰显和强化着这样一种帝国精神:勇于应战,区分敌友,锲而不舍,永不言败。无论是挥拍击球,还是投身帝国事业,这一精神品质都弥足珍贵”(Sissons et al.,2014)。

哈里斯任总督期间,在印度大力推广板球运动,被誉为“印度板球之父”。自19世纪中叶以来的一百年间,在英帝国的殖民事业中,有若干同哈里斯经历类似的人,早年接受维多利亚式的学校教育,精于板球运动,成年后效力于MCC等英国板球俱乐部,旋即中断在英国本土的板球运动生涯,受英国政府委派或自愿到各殖民地,以英式板球运动传播者的身份,承担起殖民地治理或体育传教的工作。这些英国人大多坚定信奉“强身派基督教”,认同板球的文明教化价值,遂热衷于在殖民地推广这项运动,是将英式板球扩容改造为“帝国运动”的重要推手(表2)。

2 在地化与殖民地板球文化的生成

如同哈里斯的自传及英国人撰写的哈里斯评传里的表述,那一代维多利亚人成功地在世界范围内推广了板球,以板球殖民的方式赢得了殖民地对英帝国统治权的认同。这也是20世纪80年代以前英国板球史书写的主流价值立场。此间,涉及英国板球传播议题的历史著作,大多会不同程度地单方面解说英帝国作为板球运动传播者和“施动方”的积极作为,强调体育的帝国治理功能与板球文化的成功传播(Bowen,1970)。

2.1 殖民的双重使命:印度的“板球利用”

印度受英帝国体育传统影响至深。1721年,英国东印度公司的船员把板球运动带到印度西部港口肯帕德(Cambay)(Mello,1959)。对于拥有摔跤、狩猎等古老运动传统的印度人来说,板球完全是一项陌生的运动。最先模仿英国人打板球的是印度琐罗亚斯德教徒,他们组建的“东方俱乐部”是第一个印度人的民间板球组织。1877年,“东方俱乐部”板球队首次与英国板球队交锋,后于1886年首访英国参加邀请赛。当时的英国报刊发表评论称,“无论从板球运动的角度,还是从政治意义上看,此访皆意义非凡,它必将联络女王与臣民之间的感情,稳固英帝国的统治”(Bose,1990)。

20世纪之初,板球深受印度上层王公贵族的喜爱,一些亲英的青年印度贵族子弟成为推动板球传播的关键人物,其中最著名的是然吉(Ranji)。在印度本土接触并学习了板球后,然吉进入英国剑桥大学,因出众的板球赛绩被英国国家板球队选中,代表英国队征战澳大利亚板球队。1907年返回印度后,然吉致力于在母国本土推广板球运动。至1930年,板球已成为南亚次大陆最受欢迎的城市体育运动之一。从然吉的身份来看,他杂糅了板球全球史中体育文化殖民者与被殖民者的双重身份(Majumdar,2006)。

1878年,法国马球运动传入孟买,引发马球与板球两大印度本土球迷团体之争。印度板球迷组织发动抗议,对马球运动占用板球场地表示不满,誓将马球运动驱逐出孟买。双方为争夺孟买的有限运动场地资源激烈博弈,直至1880年才达成和解(Guha,2002)。这种“殖民地内部体育资源的争夺”再现了当年印度殖民地生活情境中的文化紧张与冲突。其蕴含着多重历史意味,透过这一体育史视角,可以看到殖民时代诸多复杂而隐秘的社会生活真相,英国板球于印度在地化之后,印度人已把板球视为“印度人自己的运动”。印度人以板球为本土体育模式对于外来的和随后具有法国传统的马球运动的抵制与抗争,不但体现了印度作为被殖民者与法国文化殖民之间的矛盾,还再现了以板球和马球为代表的两种殖民文化——英国体育文化与法国体育传统在印度殖民地这块新赛场上的较量,且其复杂性在于这两种欧洲文化的冲突并不是英法之间的直接体育文化冲突,而是通过和借助印度殖民地本土的内部体育文化冲突,即印度的板球爱好者和印度的马球爱好者之间的冲突而外显的。这个案例呈现了板球在殖民地传播过程中真实存在的诸多矛盾,不仅是殖民者与被殖民者之间的矛盾,还包括殖民者之间、被殖民者之间以及其他错综复杂的关系。

20世纪上半叶,在印度民族独立进程中,印度人对板球运动加以更大规模的利用,为了争取印度民族独立,印度人搬用英国殖民者熟知的“公平竞争”(fair play)等板球术语来强调民族独立的合理性,如果固守殖民统治,在印度人看来,那就是“not cricket”——违背了板球运动的公平竞赛精神(Mccomb,2004)。曾经作为殖民工具的帝国板球,如今反被用为反抗殖民的利器。1853年,马克思(2009)在《不列颠在印度统治的未来结果》等著作中提出了著名的“殖民的双重使命”理论,“英国在印度要完成双重的使命:一个是破坏的使命,即消灭旧的亚洲式的社会;另一个是重建的使命,即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础”。在殖民地时代的印度,板球恰可视作助推西方殖民主义扩张与殖民地民族主义启蒙的“双重使命工具”。

表2 在殖民地传播板球运动的英国官员与传教士Table 2 British Officers and Missionaries Who Devoted to the Work of Colonial Cricket

印度独立之后,尽管板球仍然不断温故着印度殖民时代的历史记忆,彰显着英帝国在后殖民时代印度文化软实力的存在,但是板球运动在印度社会公共生活中同样扮演着激发和表达印度民族自强愿望的重要角色,不断奏响印度民族主义的集结号。1951年,印度独立4年后,印度板球队首次战胜英国板球队(Stoddart,2008)。对于刚刚获得政治独立的印度国民而言,急切期待用板球胜利来证明国族的力量,表达文化自信与民族自强心态——“这是你们的运动,但是,我们在这项运动上比你们强”(Guttmann,1994)。1971年,印度板球队于伦敦的椭圆形球场(London's Oval Ground)实现了梦寐以求的愿望,在国际顶级的板球考验赛(Test Match of Cricket)中击败了英国队。印度板球队在象征英国板球起源与主场圣地战胜对手,使得这场胜利更具历史纪念意义。Bose(1990)记录了当时印度板球队胜利的场景,“饰以花环的扬声器循环播放着胜利的消息,孟买的大街小巷人潮涌动,男女老少欢呼雀跃,手舞足蹈,胜利的号角声此起彼伏。以前印度人因输球而唉声叹气,现在印度人因赢球而狂喜”。来自英国的板球,此时已完全成为印度民族主义胜利的象征。

2.2 “骨灰之战”:澳大利亚的“板球反抗”

交织于板球运动中的殖民与反殖民,展现了“英帝国、英联邦文化”的丰富“亚型”。如果“英印板球之争”见证了东西方文明,抑或是农耕文明与工业文明之间的直接交锋,那么,英国人与澳大利亚人之间的板球运动纠葛,则更多地再现了英国殖民文化体系内部的矛盾。

1826年,英国军人在悉尼创建了澳大利亚最早的板球俱乐部。此后,殖民当局将板球作为澳大利亚学校课程加以推广,澳大利亚本土板球队与英国板球队之间的比赛也开始举行。1873—1874年,英国板球选手格雷斯(William Grace)带队访问澳大利亚,回国前留下2名英国教练执训悉尼和墨尔本的2支当地俱乐部球队,澳大利亚板球运动水平迅速提升。1877年,澳大利亚板球队在墨尔本首次击败英格兰板球队,拉开了两国板球考验赛的帷幕。随后,该赛事升级为国际板球运动的最高等级比赛。1882年,澳大利亚板球队在著名的伦敦椭圆形球场击败了英国板球老牌玛丽勒本板球队(Mccomb,2004)。

这是英国板球队第一次在本国输给自己的殖民地球队。1882年8月29日,英国知名的体育周报《体育时报》刊发了一条颇带讽刺意味的消息:“深切缅怀英国板球,他已在1882年8月29日寿终于椭圆形运动场。众多亲友不胜悲痛。他的遗体即将火化,骨灰将被带到澳大利亚”(Brooks,1882)。英国民众的激烈反响给英国板球队极大压力。1882—1883年,英国板球队征战澳大利亚,队长伊沃·布莱尔(Ivo Bligh)在赛前表示,誓将为英帝国板球“赢回骨灰”。英国和澳大利亚媒体尽皆报道,遂使这场比赛成为备受瞩目的焦点之战。英国队在比赛中战胜澳大利亚队,赢回了英国板球的颜面。据布莱尔回忆,英国队取胜之后,墨尔本当地的亲英派妇女烧掉了一根板球三柱门顶端横杆,把灰烬装入一只形似奖杯的木瓮,交给布莱尔带回英国,以此象征英国板球队“赢回骨灰”,也赢回了英国人的荣耀与尊严(Guttmann,1994)。

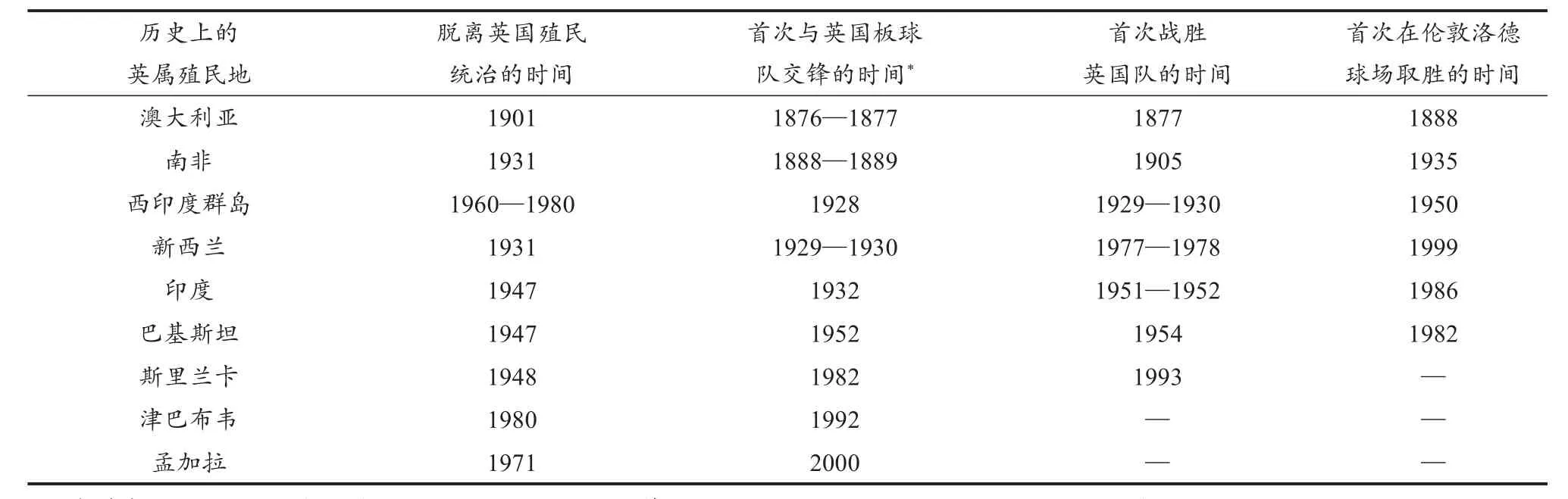

英国社会对于此次比赛的高度关注,表明英国民众对于板球运动传统的珍视,更暗藏“大英帝国不容挑战”的宗主国心态。澳大利亚板球队的迅速崛起不免令英国人感到不适应。英澳双方的板球赛事,也因“骨灰的争夺”而上升为国际考验系列赛中最具看点的经典赛事(表3)。

表3 国际板球考验赛赛事时间简表Table 3 The Timeline for Development of the Test Match of Cricket 年

1877年,澳大利亚队第一次与英国板球队交锋即取得胜利后,1882年、1888年澳大利亚队又先后战胜英国队2次。1901年澳大利亚正式宣布独立。在帝国体系内部的政治与体育的双重较量中,澳大利亚的实力生动再现于板球赛场上。

“骨灰之战”中的火药味一直弥漫到20世纪上半叶。1932-1933年赛季,伦敦MCC代表英国以“赢得骨灰”为名征战澳大利亚板球队。英格兰队队长贾丁(Douglas R.Jardine)求胜心切,以极具攻击性的“快投球”(bodyline bowing)刁难澳大利亚击球手,致使后者很难发力,2名击球手受伤离场。最后,澳大利亚队以1:4的总比分不敌英国板球队,即著名的“快投球事件”(Sissons et al.,2014)。澳大利亚板球协会(Australian Cricket Board)致函玛丽勒本板球俱乐部表示抗议,澳大利亚报纸指责英国球员违背公平竞赛原则,缺乏运动友谊和道德。板球场上的两国相争在舆论漩涡中持续发酵,最终惊动外交部门调解收场。

英国国内也在赢得“骨灰之战”的短暂狂喜后趋于冷静。“赢得了‘骨灰’,但实质上丢掉了一个‘殖民地’”(Mccomb,2004)。第一次世界大战后,英国殖民地体系迅速瓦解。1931年,英国议会通过《威斯敏斯特法案》,承认英自治领完全获得主权,大英帝国成为历史,英帝国的殖民地成为英联邦成员国。此外,全面爆发于1929年的资本主义危机尚未消退,国际格局中的不稳定因素骤然增多,战争策源地正在酝酿之中。对于内忧外患中的大不列颠而言,维护英联邦内部的团结,增强英国对于英联邦成员的感召力,比以往任何时候都显得更为迫切。国际风波中的国家利益博弈,就这样投射于1932-1933年的澳大利亚板球赛场。英国与澳大利亚两国在世界历史关键节点上的“骨灰之战”,再现了体育跨国互动的丰富细节,刷新了以往板球史中的“西方中心论”偏见。

2.3 本土再造:大洋岛民的“板球发明”

在19世纪初,英国殖民者带着板球运动来到西印度群岛,用作日常消遣,在牙买加、巴巴多斯、特立尼达和多巴哥等殖民地建立了英国白人主导的板球俱乐部。通过在当地社会上层,特别是贵族子弟学校中推广板球,英国人旨在强化当地权贵对英国文化和帝国秩序的归顺,同时也启迪了加勒比地区的民族主义意识。运动常被利用制造种族与阶级隔离,但运动实践本身却自然地促进社会民主。加勒比黑人板球运动员出色的表现迫使英国殖民者不得不逐步放开对黑人加入这项运动的限制。在板球运动中日渐觉醒的加勒比黑人,也开始用与宗主国直接比赛的机会表达对白人殖民者的反抗,并在这个过程中完成了加勒比板球的“再发明”。加勒比本地球员逐渐占据各岛国板球俱乐部球员的主体,并最终晋升为球队的主力与灵魂人物。特立尼达杰出的板球运动员兼社会学家詹姆斯的著作《超越边界》,以“后殖民”的视角讲述了加勒比板球抗争与文化调试的经历(Guttmann,1994)。

巴布亚新几内亚位于南太平洋西部,历史上也是英帝国殖民者涉足之地,曾受到“强身派基督教”(Muscular Christianity)的影响。特布莱恩岛(Trobriand)在巴布亚新几内亚东南所罗门海域,19世纪后期成为英国人在南太平洋的殖民点。1891年,来自伦敦新教团体的传教士查尔斯·阿贝尔(Charles Abel)在特布莱恩岛东南方的科瓦托岛(Kwato)建立传教据点。阿贝尔早年是一位优秀的板球运动员,曾效力于MCC,他将板球推广视为与传播基督教同等重要的事业,致力于将当地居民改造为“忠诚的、圣洁的、热爱板球运动的基督徒”。1906年,刚从英帝国获得独立的澳大利亚接管了英属新几内亚的殖民事务。在长达60余年的澳大利亚托管时代,英国板球文化继续在南太平洋原英属殖民地区产生影响。20世纪上半叶,来自英国的传教士吉尔莫(Reverend Gilmour)、莫里(Huber Murray)和威廉(Francis Williams)等人长期在特布莱恩岛一边传教一边教当地人打板球,希望以这种“文明的竞争方式”启蒙“未开化”的民众,阻止当地的部族战争(Stoddart,2008)。

与其他历史上的英国殖民地,尤其是印度、南非等相比,南太平洋岛国只是庞大的英帝国版图中的“弹丸之地”。大型殖民地的板球推广常常伴随着传教加驻军的“文武之道”,但特布莱恩等新几内亚岛国的板球传播,更多的是通过传教等温和方式完成的。加之英帝国在该岛的直接统治只有20多年的时间,各种历史机遇为特布莱恩岛原住岛民创造了更多的自主空间,在面对英帝国的板球文化冲击时能够更为自主地因应选择。

特布莱恩岛民接受了板球运动,但其速度和节奏较慢,于是按自己的习惯对英式板球运动进行了“再造”。他们将板球运动纳入到古老的年度丰收庆典(Kayasa)活动中,用村落部族间的板球对抗代替传统的武装械斗;每队的参赛人数也增加到四五十人,以使更多的部族成员能够参与“竞争”,参赛队员的身上涂满象征战士身份的油彩;比赛用的球和球板被饰以岛上特有的鲜艳鸟羽;投球的动作融入了作战时投枪的要领,开赛的仪式恰似战舞,队员挥动球板,有节奏地齐呼“开打、开打”。就这样,英式板球被改造成本土游戏(Stoddart,2008)。体育全球史的倡导者Cashman(1988)认为,在体育互动的网络中,那些不掌权的“他者”有时会赋予运动以新的价值,这些人的努力成果,不仅冲击了官方掌权者欲以树立的正统体育价值观,甚至可能成为再塑的被广泛认同的体育价值观的组成部分。

并非所有的英国殖民地都能像特布莱恩岛一样拥有自主“体育再造”空间,但在板球全球传播所引发的文化互动中,无论作为板球运动受动者的殖民地有多被动,他们在体育互动中从未缺席,有时甚至“反客为主”,成为板球交往及引发权利竞逐与权力博弈的主角。在特殊的历史中完成的特布莱恩岛“板球再造”,恰说明“他者”在板球运动全球谱系形成过程中的能动作用。

3 反思与讨论:全球史视野中的板球运动传播

3.1 在地化:“西方中心论”的超越

作为一种典型的全球性体育运动,板球的发展经历了从欧洲起源到英帝国推广的全球播散的历史进程。西方学界对于板球史的研究同样呈现出从“盎格鲁中心主义”逐步过渡到批判“帝国至上论”的学术脉路。板球全球史的研究实践恰可作为“标本”,剖析西方体育史中“西方中心论”的局限。

海德莱姆和哈里斯等早期英国板球传播的亲历者认为,英帝国板球运动的受动者“顺理成章”地全盘接受了这项“高尚的运动”,通过板球“文明教化”逐步实现了殖民地自身的社会进步。

认识板球的传播需要多重视角。“不可否认,同化确实发生了,而且在某种程度上成功了,但同时应当说还存在‘殖民抵制’或‘在地化’。甚至还存在这几种模式之间的很难说清的事实与理论解释的‘模糊地带’。只有深入理解板球传播过程中各方主体间的复杂关系及其变动,关于板球史的结论才能更具说服力”(Cashman,1988)。对于突破根深蒂固的板球史中的“西方中心论”而言,上述认识的学术贡献在于充分认识到了板球全球交往的复杂性——在帝国视角以外,指明了重构帝国板球史解释范式的多种可能路径,即板球在全球范围内的传播,绝不仅是再版复制般片面和简单,真实的历史是殖民地人民根据自己的习惯与需要,对外来的板球殖民进行了本土调试、加工与“再创造”,从而生成一种新的殖民地特有的板球文化——这便是“在地化”(colonial domestication)。

对比传统的“盎格鲁-萨克逊中心主义”,在地化理论更能够有力地解释板球在殖民地传播时所遭遇的特殊历史情境及其产生的复杂历史结果。在这些新范式的指引下,板球史研究将发现长久被遮蔽和忽视的民间史料,并且在“自上而下”的视角之外,发现体育全球交往历程中长期隐没的史实。

3.2 板球殖民与反殖民:“体育全球史”的书写

板球运动在殖民地传播的复杂境遇,在“体育全球史”的理论框架内可以得到恰当而充分的历史解释。作为当代国际历史学界已成熟的学术范式,自20世纪中叶以来,无论是理论探索还是历史编纂的实践,全球史①全球史领域公认的代表性学者有巴勒克拉夫、斯塔夫里阿诺斯、麦克尼尔、本特利等(夏继果等,2010)。2019年3月,首届“体育全球史国际学术研讨会”在中国吉林省长春市举行,系中国学界将全球史理论引入体育史研究的初步实践(王邵励,2019)。(global history)皆取得了学界公认的成果,也已成为国际显学,但这并未引起欧美体育学界的足够理论自觉。尽管西方体育在殖民地和第三世界传播的研究已经“破冰起航”并收获了“路标”意义的学术成果:在英国,有Mangan(1986,1992)对于英帝国运动项目传播的经典研究;在美国,先有Guttmann(1994)的理论建构,后有Gems(2016)的实证跟进——但是,这些研究皆未超出“文化帝国”的范畴。即使是代表欧美学界前沿水准的《劳特利奇体育史研究指南》也没有充分注意到全球史的研究动向及其参照价值,相关的认识只是散布在“国际关系”等内容之中(Pope et al.,2010)。

半个多世纪以来,全球史研究积淀下来最宝贵的史学建树,就是深刻注意到人类文明史上的“交往与互动”。各领域的文明交往促进人类历史由分散走向整体,形成马克思(2012)所说的真正意义上的“世界历史”。以全球史视角审视板球全球传播的学术价值,在于充分发掘体育在全球交往中的积极作为,克服从任何单一视角观察全球体育所造成的偏颇与狭隘。

板球运动传播的历史结果,不是英式板球的物理式复制,而是引发了复杂的跨文化互动。参与这场“再造运动”的不光有英帝国殖民者,还包括英帝国派驻殖民地的官吏及其在当地的统治代理人、专业的板球运动员、业余的板球运动爱好者与观众、报刊媒体人以及商人等各个阶层的当地民众,他们因板球而交织成一个彼此相关、矛盾重重的复杂主体。全球史研究的用意,就是揭示这个复杂谱系的历史形成过程。板球在英帝国的在地化,展现为调试、利用、反抗和“再发明”等多种类型,产生了丰富的有别于英式体育文化的运动项目。

4 结论与启示:“体育全球史”的内涵与价值

全球史强调历史上的文化互动,体育全球史关注的正是全球体育跨文化交往的多向度影响。在英帝国历史上,面对殖民者的体育文化“输出”,殖民地绝不是简单地完全接受和原封不动地“输入”。以全球史为指引的体育文化传播研究,旨在突破传统帝国体育史书写中的“西方中心论”倾向。没有交往与互动,就没有板球的全球传播;没有历史上的互动式体育传播,就没有当今世界体育多元面貌。对体育全球交往历史真相的复原,有助于自觉清理残存于当代体育认识中的各种自利中心观和交往冲突论。

板球传播的全球史以史实表明,体育文化的全球交往促进了各种地域性体育传统在历史互动中不断实现的内容创新。文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。体育是文明交往的重要内容。应对当下全球体育难题,需要在人类共同命运的视域高点上审视全球体育的未来,秉持“对等、平等、多元、多向”的原则,坚定本土体育文化的自信,在兼收并蓄和交流互鉴中推动各文明体育文化的共同繁荣,这也许就是“体育全球史”研究照鉴当下的意义所在。