“梗”之流行义探析

张煜秋

摘 要:“梗”在目前的语言交际中使用频繁,它是由本义及主要义项而衍生出的流行义。从“梗”字溯源入手探求其本义,在此基础上,分析它的义项使用与词义演变路径。进而阐释“梗”在新媒体时代下产生的流行义,并从隐喻认知理论、语音误读等角度,剖析其流行义的演变路径。“梗”类流行语借助于框填这一构词模式不断发展壮大,语言使用者能够利用固定的模式如“X梗”“梗X”创造具有新语义的“梗”类流行语,具有很强的能产性。词汇作为语言要素中最积极、活跃的部分,能动态地反映社会的变化轨迹,“梗”的新生义的出现是社会经济文化发展的必然要求与必然趋势。

关键词:“梗”;词义演变;流行语;认知隐喻

在信息媒体时代,网络技术得到迅速发展,层出不穷的网络语言也涌现出来,丰富了人们的社会生活。近些年来,“梗”作为流行语在大众生活中使用率极高,其意义也由最初的“一种有刺的植物”衍生出“笑点”“剧情片段”等语义。网络、微博及各类新闻媒体的标题中都活跃着“梗”的身影,有些电视剧节目被网友吐槽又是一个老“梗”、烂“梗”;出现了新兴的网络语言或段子,网友们会问“这是什么‘梗?”;在报刊杂志中,也时时可以看到“梗”的新用法。

流行语丰富多样,对当下时兴的典型流行语进行深度剖析,可以更加系统地认识词汇发展的规律。以前关于流行词“梗”的研究,多是从文化、传播、社会心理等角度进行探讨,从语言文字角度的论述则较为少见。有鉴于此,本文拟从这一角度入手,综合社会、文化等视角,来探讨“梗”由本义到流行义的演变历程与产生路径,并揭示其背后所体现的词义发展规律。

一、“梗”字的语义流变

(一)“梗”字溯源

“梗”字古已有之,它作为词语单独使用,在西周时期已经出现。《诗经·大雅·桑柔》:“谁生厉阶,至今为梗。”毛传:“梗,病也。”孔颖达疏:“言其谁生厉阶,明是病于此恶,故以梗为病。笺云‘相梗不止,亦谓为病不已耳。”[1](P1180)毛亨、郑玄、孔颖达均把此处的“梗”解释为“病”。由于这首诗描述的是周厉王昏庸暴虐,以致民不聊生,国家将亡,因此,有些学者联系上下文语境,把此处的“梗”还解释为“灾害、灾祸”。

《说文解字·木部》对“梗”的解释是:“梗,山枌榆。有朿,荚可为芜夷者。从木,更声。”[2](P118)段玉裁注:“山枌榆,又枌榆之一种也。有朿,故名梗榆,即《齐民要术》所谓刺榆者也。”[3](P426)由此可见,“梗”是一个形声字,其中的“木”作为形旁,表示“梗”归属于植物类,“更”则作为声旁用来表示语音。本文主要依据《说文解字》的解释,认为“梗”的本义是“一种有刺的植物”,即“刺榆”。

(二)“梗”在辞书中的释义

随着社会的变迁和语言的发展,“梗”在本义“一种有刺的植物”的基础上,又衍生出新的语义和用法。我们对一些辞书中“梗”的相关义项進行了梳理与归纳,除本义之外,“梗”还具有以下释义:

1.正直,梗直。《尔雅·释诂》云:“梗,直也。”

2.强硬,凶猛。《方言》卷二云:“梗,猛也。韩赵之间曰梗。”

3.大略,梗概。《方言》卷十三云:“梗,略也。”郭璞注:“梗概,大略也。”

4.病,灾祸。《广雅·释诂一》云:“梗,病也。”

5.植物的枝茎。《字汇·木部》云:“梗,又枝梗。”

6.阻塞,阻碍。《字汇·木部》云:“梗,又塞也,挠也,害也。”

7.挺直。《汉语大字典》收录了这一义项,用例为《红楼梦》第二三回:“凤姐听说,把头一梗,把筷子一放,腮上带笑不笑的瞅着贾琏道:‘你是真话,还是玩话儿?”

(三)“梗”的词义流变路径

“梗”由本义“一种有刺的植物”引申出“植物的枝茎”“梗概”“病”“阻塞”“挺直”“耿直”“强硬”等意义,并兼具名词、动词、形容词词性。其中,名词性义项最为丰富、使用频率最高,动词和形容词性义项则与其名词性义项存在着内在的语义联系。比如,“梗”由本义“一种有刺的植物”而引申出名词义项“植物的枝茎”;因为枝茎是植物的主体,给人的心理感觉是直立挺拔,所以又引申出动词性义项“挺直”;再如,“梗”的形容词性义项“强硬、勇猛”,也是由“有刺的草木”这一名词意义延伸而来。

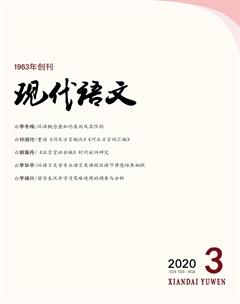

总的来看,“梗”的词义在演变过程中具有辐射式引申与链条式引申两条路径,具体如图1所示:

从图1可以看出,“梗”的本义是“一种有刺的植物”,由此引申出“植物的枝茎”,在此基础上,又逐渐衍生出其他名词性义项、形容词性义项和动词义项。其中,有些义项由于在社会交际中使用频次较高而稳固下来,成为常用义项。

二、“梗”在新媒体时代的演变路径

随着社会的发展和语言的变化,人们在使用“梗”的过程中除了保留原有意义之外,还衍生出全新的词义、创造了新的用法,新词义大量出现,并日渐增多,尤其是在网络媒体中广泛流行。通过对“人民网”站内新闻全文搜索,我们得到有关“梗”的用例有29032条。除此之外,在百度、豆瓣、搜狐、知乎等各大网站上搜索,也获得了数量可观的相关语料。我们发现,部分活跃于网络媒体中的“梗”字,在辞典中已无法找到与之语境相匹配的义项。因此,笔者按照它新出现的流行义进行分类,大体上可分为两种情况,下文分别标示为“梗1”“梗2”,并分析各自的演变途径。

(一)“梗1”的演变历程

1.“梗1”的词义

“梗1”表示“值得品味的笑点或段子”,是新媒体时代下十分流行的用法。例如:

(1)每当回忆幼年往事,长辈们笑得花枝乱颤,而我只能故作呆萌。因为,那些大人口中好笑的梗,我大多毫无记忆。(《中国青年报》,2014-12-17)

(2)《王牌对王牌》作为陈赫今年首档播出的综艺,与贾玲的合体备受瞩目,两人互相调侃,接梗抛梗抖包袱样样都默契十足。(新华网,2018-04-08)

例(2)中的“抛梗”是指一人抛出含有交谈双方认知重合的一个笑点或情节,目的是希望对方能够理解并给予恰当的回复;“接梗”是在“抛梗”方抛出一个“梗”后,能准确地理解其中含义和目的,并作出幽默、适当的回应。这两个词语类似于相声表演中的“逗哏”与“捧哏”。

(3)《创造营2019》节目开播至今,苏有朋一直是网友和学员们心目中的理想班主任,其教学时既能“因材施教”,也能一秒切换暖心有梗模式。(大众网,2019-04-30)

(4)一网友提到,真的没救了!负面营销,而且还是令人不舒服的那种。还有人说,为什么可以拍出跟中学生一样水平的广告?营销部可以裁掉了。更有网友直言,这广告讲白了就是典型的没梗。(人民網,2015-09-17)

例(3)、例(4)中的“有梗”和“没梗”互为反义,通常用来描述某人或某剧情中是否有幽默诙谐的点子。说一个人“有梗”,可以理解为此人幽默、会抖机灵,偏于褒义色彩;而说一个故事“没梗”,则是批判其俗套无趣,偏于贬义色彩。

(5)与年轻读者群体在年龄层和价值观上的契合,他们更懂“圈粉”和“埋梗”,在维持粉丝黏性和个人热度上也更有优势。(《人民日报(海外版)》,2019-04-01)

(6)《任意依恋》前四集的用心铺垫,也在昨晚得到观众认可。“看完第五集,才明白编剧前面铺梗的高明,决定再刷一遍前四集。”(人民网娱乐频道,2016-07-21)

例(5)、例(6)中的“埋梗”“铺梗”也十分形象、生动。当我们做“埋”和“铺”的步骤时,通常是为了后续的发展。把一个笑点或情节“埋”“铺”在结果前面,一步步地打基础、做铺垫,有助于想要表达的信息被理解,使笑点更为突出,也更值得品味。

(7)但随着社会的发展,95后这一代读者发生了重要精神转向和价值观转向,追求的不再是苦大仇深式的逆袭,而是小确幸、小确丧,他们更喜欢吐槽、玩梗。(《北京日报》,2019-03-20)

(8)“繁荣中必然也会有泡沫,也会有盗版、抄袭、融梗、炒作等乱象,影响了我们整个行业的名声。”对于IP影视改编,丁墨一方面希望能尊重原著的精神和主旨,“小说的精髓和风格一定要表达出来”。(《中国青年报》,2018-02-06)

例(7)中的“玩梗”是指将一个在一定范围内为人所知的例子变着花样来娱乐,以此达到消遣的目的。例(8)中的“融梗”,如果脱离语境很难理解其确切含义,但联系上下文语境,就可以推知,“融”即“融合”“融汇”,把“梗”都融合在一起,就是将一些已在某处出现过的段子进行处理后合为一体,实际上是拿别人的点子排列组合成的“伪新品”,一定程度上应视为抄袭行为。

(9)有网友感叹道,网络上关于《绿皮书》的段子随处可见。这部奥斯卡最佳影片,在中国观众的脑洞下,几乎成了新一代“梗王”。(北青网,2019-03-07)

(10)“梗神”霍建华,你都快赶上我隔壁家大爷了!(搜狐娱乐,2015-11-03)

(11)梗曲和良曲面对的受众群体是不同的,那些真正专业的观众,就算梗曲占榜也会去搜索“他们喜欢的良曲”来看,那些喜欢听梗曲的家伙们,有一些可能根本就懒得点开正经的歌来听。所以梗曲泛滥,根本不会造成良曲的点击有数量级上的区别。(知乎,2018-03-11)

例(9)中的“梗王”、例(10)中的“梗神”,意谓因擅长抖机灵、自身具备一定的交流价值而得到受众推崇的人或事物。例(11)中的“梗曲”,是指把特殊的、较短时间内迅速流行起来的词语、话题、段子作为创作核心的歌曲。

2.“梗1”的词义演变路径

如前所述,“梗”的本义为“一种有刺的植物”,引申义中的义项也都与本义有着或多或少的联系,而当下的流行义“梗1”指“值得品味的笑点或段子”,表面上看与其本义的关联微乎其微。关于“梗1”词义的来源,张大春先生在《认得几个字》一书中有详细解读:

人们不认识“哏”字,却又听见有人发出了这个字的字音,从上下文判读,猜想大约是“好笑”、“可笑”之义,于是,既不愿意当场求问、也不愿意事后查找,却满心害怕在俗用语言上落伍,想要跟他人捕捉那个字音,并表达“好笑”、“可笑”之义的人该如何是好?这种人只能想象一个音近的字,并且猜测它就是原字。……以传播媒体的现况推之,我可以更大胆地估计:就是出于电视公司听写字幕的人员“无知的创造”,我们如今才会经常将该写成“哏”的字,写成了“梗”字。[4](P365)

张大春认为,“梗”之所以产生“好笑”“可笑”之义,是源于人们对“哏”的误读、误解,这种误用经过传播媒体的广泛传播,最终导致“哏”由讹读变成讹字“梗”。

笔者在百度、豆瓣、新浪、腾讯等网络媒体上进行语料搜集后发现,代表“笑点、槽点”意义的“梗”,较早出现在百度贴吧、豆瓣小组中关于台湾地区综艺节目和台湾地区艺人的讨论中。例如:

(12)宪哥是话中有梗,梗外还有梗,毕竟是来做嘉宾的,在聊天中穿插说笑,轻描淡写。小钟是来表演故事的,肢体夸张,音乐配合,虽然是偷梗,效果也不错。其实,宪哥的n多梗都被很多人照搬或是变化着来用的。(百度贴吧,2009-10-28)

(13)求有关五月天的梗,提供越多越好的有关五月天的梗,当然最好是歌词里面的梗。(百度知道,2008-10-10)

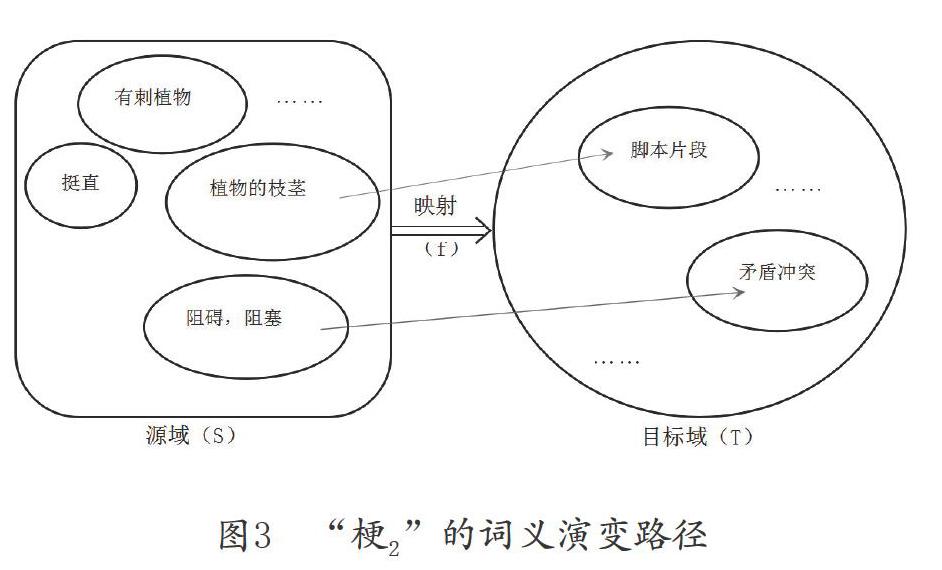

从语音方面来看,台湾地区的方言属于闽南方言,其语言系统中的前后鼻音较难辨析,如“哏”读[k?n35],“梗”读[k??214],确实容易出现语音上的偏误。语言使用者未能有效地传递准确的完整信息,导致接受者在接收模糊的信息后,又加以主观联想进行再传播,这就使与“哏”音近的“梗”字也获得了“笑点”之义。从语义方面来看,“哏”是相声表演中的常用术语,即相声中的笑点,一般叫作“包袱”,相声演员在表演中把笑料放进“包袱”里,然后在适当的时候突然抖落,这个过程就叫做“抖包袱”。由此可见,“哏”具备两个典型的特点:第一,它是引人发笑的点子或段子;第二,在它出现之前通常会有组织、有铺垫,甚至能够追溯到其来源。在第二点中,“追根溯源”又可以比作“顺藤摸瓜”,而“藤”本身就是指瓜的匍匐茎,这与“梗”的主要义项“植物的枝茎”颇为类似。由此,我们可以归纳出“梗1”的词义演变路径,具体如图2所示:

(一)“X梗”

“X梗”具有新鲜感和易理解性,因此,颇受年轻网民的追崇。形式多样的组合不断地被创造出来,呈现出向类词缀演化的趋势。我们注意到,框填是“X梗”发生类词缀化倾向的最大动因,使用者通过大量套用“X梗”的框填模式而创造出具有新意义的短语。与此同时,正是由于大量套用、模仿和泛化使得进入“X梗”这一框填模式的可变成分,即语素“X”的范围越来越广,如“老梗、烂梗、失忆梗、年龄梗、身高梗、怀旧梗、竹马梗、游戏梗、接梗、有梗、融梗”等。

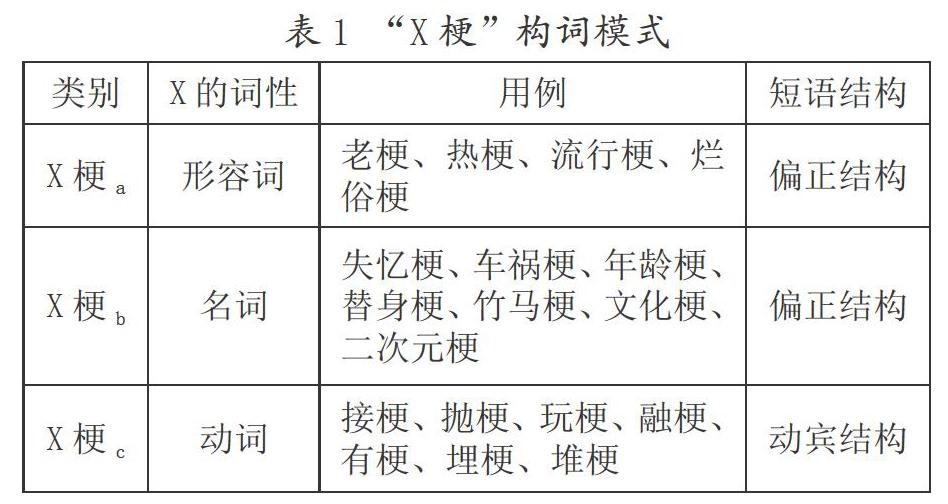

从当代流行语里搜集到的关于“X梗”的短语中,可以看出,“X梗”的构词模式主要表现在语素“X”的词性和音节上,其中,又以前者的特点最为突出。我们就以语素“X”的词性作为分类标准,对“X梗”的构词模式予以归纳,具体如表1所示:

從表1可以看出,由形容词、名词、动词所构成的“X梗”短语,各有自己的使用特征。下面,就对此进行具体分析。

第一,在“X梗a”中,语素“X”为形容词,它常常与“梗a”构成偏正短语,用来修饰限定“梗a”,表示该事物的性质和状态。如“老梗”“新梗”“热梗”“烂梗”等,都意在表明“梗a”所指向的流行词、事件或桥段所具有的主观色彩性质,是人为界定的属性,表达出语言使用者对此事的褒贬态度。

第二,在“X梗b”中,语素“X”为名词,与“梗b”构成的短语通常也是偏正式,但“梗b”在此处起到的是类词缀作用,这也是与“梗”相关的流行短语最普遍的结构。从结构上来看,名词“X”作修饰语,“梗b”为中心语,前者修饰后者,“X梗b”则是与“X”有关的一系列事物或桥段。从语义上来看,“X梗b”实则倾向于说明“X”所代表的意义,因此,语用意义上的中心语应是“X”这个名词,“梗b”则更像一个词缀,表示这类事物的共同属性,即剧情片段或广为人知的情节。在现代汉语中,具有类似的类词缀化倾向的例子也大量存在,如“X党”“X族”“X神”“X友”“X货”“X客”等。

由于“X梗b”负载了某种流行语义,根据不同的话语场景要求,在这一固定的框架模式中,可以运用适应该情境的词语“X”进行替换和填充,从而使这一框架的语义和语法形式得到巩固;与此同时,框架意义的逐步巩固,会允许更多的要素进入。可以说,这一过程如同一个两者相互作用、彼此促进的闭环。“X梗b”在框填的作用下逐渐类词缀化,语言使用者通过模仿现有的语言结构,替换和填充内部元素,复制并派生出各种具有新内容和新意义的变体形式。在这种同构类推的过程中,“X梗b”的语言结构是固定的,而语素“X”可以被不断替代,“梗b”则表示这类事物的共同属性。也就是说,前者是具体的,后者是抽象的,因此,“梗b”在这里更像是充当词缀的作用。于是,语言使用者能够利用“X梗b”这一固定模式及其内部的构造机制,不断创造具有新语义的“X梗b”,使得“X梗b”具有很强的能产性和代表性,并得到迅速传播和广泛认同。不过,由于“X梗b”这一结构的词语大多是来自网络语言,传播范围也以网络为主,所以往往有一定的时效性与局限性。随着时间和空间的转变,“X梗b”的含义会逐渐偏离最初的目的意义乃至消解。

第三,在“X梗c”中,语素“X”作为动词去支配“梗c”,二者构成具有动宾关系的动词性短语。根据观察可知,此处的动词“X”基本为单音节语素,要理解“X梗c”所代表的含义,主要是在于把握动词“X”在上下文语境中的意义。如“接梗”中的“接”字,在《新华字典》(第11版)中有以下义项:1.连接;2.继续,连续;3.接替;4.接触,挨近;5.收,取;6.迎;7.托住,承受。“接”在与“梗”搭配时,主要有两个义项:一是义项2,即将“梗”继续下去,意思是在小说、影视等创作过程中,其中一方设计出故事情节,另一方把这个情节续写下去;二是义项7,即托住“梗”,意思在会话交谈中,一方抛出某个话题,对方在理解其目的后,把这一话题托住并延续下去。至于这两种解释究竟何者最为恰当适宜,还需放入具体语境中进行判断。

需要指出的是,在分析上述三种类型的“X梗”式时,我们都是以语素“梗”作“梗1”或“梗2”义为前提条件的。因此,对“X梗”模式中的语素“梗”不能一概视之为“梗1”或“梗2”,应具体问题具体分析。例如:

(21)两三人一组,翻地、打梗,一人挖坑施肥,一人播种,忙而不乱。空气里弥漫着泥土的清香,一派忙碌的春耕备耕景象。说笑间,一片地块的土豆就种完了。(《慈善公益报》,2019-04-22)

(22)以挑茶为例,看似简单,实则辛苦。目不转睛地盯着一堆毛茶,手指一根根地拨弄,剔除本来就不易发觉的黄片、老梗……(《北京日报》,2019-04-19)

例(21)、例(22)中的“打梗”与“老梗”的构词模式都属于“X梗”,不过,其中“梗”的意思是“植物的枝茎”,“打梗”是指乡村农民春耕的一种方式,“老梗”则是指枯黄老化的茶梗。如果将这里的“梗”解释为流行义“笑点”或“有固定意义的事件或桥段”,就会与原文语境所要表达的意思大相径庭。就此而言,在“X梗”构词模式中,我们首先需要依据语言的整体性,辨别“梗”在具体语境中的意义是其基本义还是时下流行的衍生义,再来确定语素“X”的准确含义,最终得出“X梗”的正确语义。

(二)“梗X”

上文例(9)至例(11)中的“梗王”“梗神”“梗曲”,都是以词素“梗”加名词构成偏正结构的复合词。当其中的“X”为指人名词时,“梗X”大多是指在某特定群体中能带动交谈气氛、爱抖包袱的焦点人物,偏于褒义色彩,如“梗王”“梗神”;当“X”为指事名词时,大多是指在网络上迅速流行起来的充满槽点的、没有深意的事物,多含有贬义色彩,如“梗曲”。从搜集的语料中可以发现,“梗X”的构词模式没有“X梗”模式使用频率高。不过,随着语素“梗”使用领域的延伸、使用人群的增加与搭配对象的日益增多,越来越多的名词“X”能够进入“梗X”这一构词模式,其能产性也越来越强,从而为大众所广泛接受。

四、“梗”詞义的演变原因

(一)大众传媒的助力驱动

随着互联网的迅猛发展,人类社会生活愈加丰富,各个领域都不断出现各种新生事物。层出不穷的新生事物,必然会要求有相对应的语言进行描述,反映到词汇系统中就是要有新词语的产生。这就使得与“梗”搭配成词的语素更加广泛,也赋予了“梗”全新的生命力。与此同时,网络、电视、广播和报刊等大众传媒日益发达,尤其是网络媒体已成为人们生活中不可或缺的一部分。“梗”类流行词语也在大众传媒的助力之下,被迅速传播至各个角落。

(二)求新求异的社会心理

语言使用者在创造和使用新词新语时,总是会存在求新求异与从众跟风两种心理。张大春认为,“梗”是由于人们对“哏”的理解不当而造成的讹字,但接受者出于从众跟风心理,却将之扩散开来。另一方面,通过框填模式,“X梗”“梗X”以保留话语框架的形式实现了话语关系上的可接受度与可操作性,同时又通过替换和充填,对“X梗”“梗X”的内涵加以塑造和丰富,从而实现了形式结构上的创新与求异。

(三)“娱乐至上”的文化氛围

在新媒体时代,随着现代科技水平的发展和人们文化素养的普遍提高,大众娱乐方式可谓是百花齐放,推陈出新,甚至形成了“娱乐至上”的文化氛围。网络、电视等媒体受到人们的竞相追捧,个别传媒也花样百出,以奇闻异事和娱乐噱头等各种“梗”来吸引观众的眼球,乃至出现了槽点十足、十分“有梗”的综艺节目和“烂俗梗”“狗血梗”层出不穷的影视文学作品。这也在一定程度上固化了“梗”的新生意义。当然,这种现象也值得我们深刻反思与探讨。

综上所述,本文首先从追溯“梗”的本义入手,分析其引申义的演变路径。进而阐释“梗”当下的流行义与演变路径,在语音误读、隐喻认知思维等助推下,“梗”的新生流行义才得以产生和发展。同时,框填式的构词模式也成为推动语言交际的主要动力,与“梗”构成短语的语素不断增多,增强了汉语的表现力,丰富了汉语表达的组合方式和表现手法,使语言交际日趋灵活和多样。总之,词汇作为语言要素中最积极、活跃的部分,最能动态地反映社会的变化轨迹。可以说,“梗”的流行契合了现代人的交际心理、反映了现代人的娱乐方式、适应了丰富多彩的现代物质生活。就此而言,“梗”的新生义的出现也是社会经济文化发展的必然要求与必然趋势。

参考文献:

[1][汉]郑玄笺,[唐]孔颖达正义.毛诗正义[A].李学勤主编.十三经注疏[C].北京:北京大学出版社,1999.

[2][汉]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963.

[3][清]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社, 1981.

[4]张大春.认得几个字[M].上海:上海人民出版社,2009.

[5]曲占祥.隐喻和转喻在词义延伸中的作用[J].广东外语外贸大学学报,2007,(6).

Abstract:The word “geng(梗)” is frequently used in today's language communication, and its representative meaning also gives rise to a large number of new popular meanings from the original meaning. First of all, this paper starts with the traceability of “geng(梗)”, and analyses the evolution path of its meaning in each dictionary. From this, it explains the popular meaning of “geng(梗)” in the new media era and its evolution path, concluding that the new popular meaning of “geng(梗)” can be produced and consolidated with the help of phonetic misreading and metaphorical cognitive thinking. In addition, the word-formation model of "Geng" catchwords continues to develop and grow with the help of box-filled word-formation models. Language users can make use of fixed patterns such as “X geng(梗)”, “geng(梗)X” to create new semantic “geng(梗)” catchwords, so that they have a strong productivity and representativeness and that they could be quickly spread and recognized. Finally, the paper points out that vocabulary, as the most active part of language elements, can best reflect the changing track of society, and the emergence of polysemous words with “geng(梗)” as an example is the inevitable trend of social, economic and cultural development. This paper carefully combs the development and evolution of the meaning and usage of the word “geng(梗)”, probes into the derivative relationship between the semantic items in the process of the evolution of the meaning of the word, and explains the internal and external factors that promote the popularity of polysemous words similar to “geng(梗)”.

Key words:“geng(梗)”;semantic change;catchword;cognitive metaphor