我国众创空间发展政策作用效果评估

徐示波

(科学技术部火炬高技术产业开发中心,北京 100045)

1 研究背景

众创空间在推动大众创业、万众创新中发挥了重要作用,已经成为地方推动创新创业的主要功能平台。我国众创空间经过4年多的极速发展,截至2018年年底总数已达到6 959家[1];各地方政府积极出台几千项创新创业政策,将支持众创空间发展作为经济转型升级和培育新动能的重要政策工具,这些政策直接或间接地引导众创空间发展。因此,鼓励和支持众创空间发展政策的研究逐渐成为国内研究热点。

当前国内学者研究众创空间主要集中在概念演化、微观机理和生态系统等方面,如,吴杰等[2]定义众创空间为一种新型综合服务平台,具有整合创业资源、提升创业效率、弘扬创业文化三大功能;王节祥等[3]以阿里百川为案例,提出众创空间实质上是一种双边创新型平台;贾天明等[4]从生态系统理论角度展开研究,提出了众创空间生态结构模型和运行机制等;裴蕾等[5]提出了众创空间的次生生态系统,将创新主体功能和创新环境功能进行融合。基于文献梳理可知,当前对众创空间政策体系和效果评估的研究较少。在创新创业政策评估研究方面,温美荣等[6]以某个省份为案例,应用关键绩效指标KPI、问卷调查等方式分析了创新创业的公共政策实施效果;丁刚等[7]以福建省为案例,收集分析了2年的有关政策文本,分析政策工具构成特点,并通过实地访谈研究政策实施效果;曲婉等[8]构建创新政策评估框架,以高新技术企业税收优惠政策为对象开展了政策实施效果实证分析;朱明皓等[9]运用因子分析法、熵权法和灰色综合评价法,从整体效果、经济效益、技术投入、技术产出等方面对我国汽车产业技术创新政策效果进行实证研究。

综合已有研究发现,有关我国众创空间政策,在文本分析、机理研究、效果分析等方面取得了一定的研究成果,但仍然存在不足:从政策供给层面看,对政策结构体系缺乏深入系统的研究,特别是对这些政策的针对性和有效性方面的研究;从政策需求层面看,主要基于局部省份做问卷调查研究,未结合全国统计数据进行研究;从政策评估方式看,主要从政策供给和需求两侧分别研究,较少将供给和需求两端进行关联考虑。基于此,本文以我国众创空间政策为研究对象,建立了众创空间政策的供给-需求分析评估模型,并采取政策工具量化分析手段,研究政策工具供给结构的有效性;并以我国的6 959家众创空间统计数据为基础,运用SPSS层次回归模型,从价值发现、企业初创、成长创造、财务绩效4个方面对众创空间政策效果进行实证分析,为促进和完善我国众创空间政策体系提出相关对策建议。

2 众创空间政策评估模型构建

2.1 理论基础

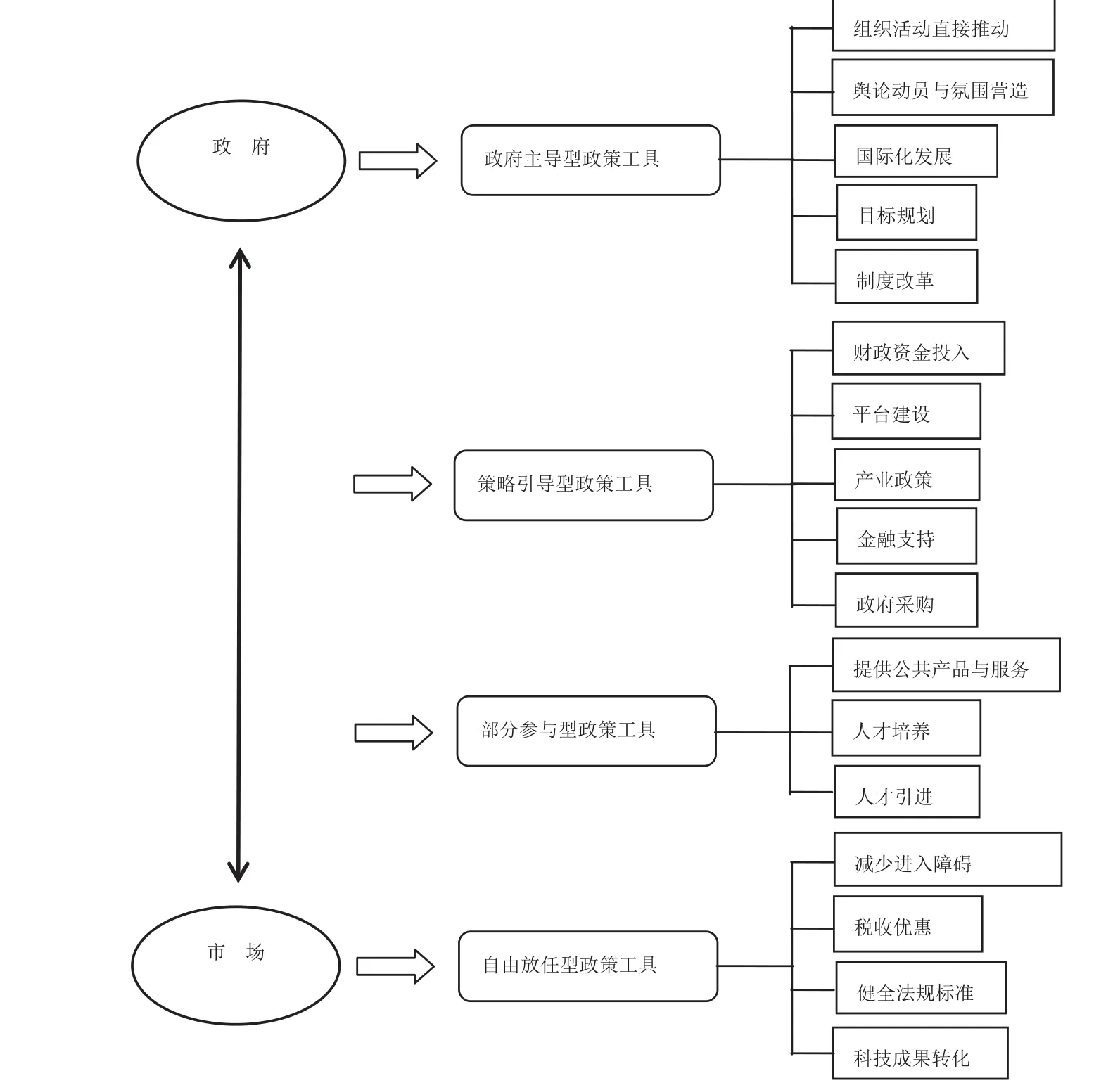

政策工具是政府实现政策预期目标的举措和手段。黄曼等[10]按照政策的强制力强弱,将政策工具分为强制型工具、混合型工具、自愿型工具3类,具有较高的权威性。本文认为,众创空间的政策作用点是众创空间的创业生态系统,按照我国现阶段政策特点,依据政策工具中政府介入的强弱度,将众创空间政策划分为4种类型:自由放任型政策、部分参与型政策、策略引导型政策、政府主导型政策,共17种政策工具。众创空间政策工具的理论研究框架如图1所示。

图1 众创空间政策工具的理论研究框架

众创空间的本质是促进全社会创新创业,提供条件促成创意向具有社会价值的产品或服务转变,实现价值创造。创业活动是个人或者团体通过一定的方式来创造价值,获得报酬、赢得社会尊重的过程[11];创新创业过程是多种资源要素相互促成的结果[12]。众创空间政策目标就是完善和提升社会创新创业服务功能,降低创业风险和成本,引进社会投资和民间资本,提升创业企业存活率,形成新的产业业态和经济增长点。因此,本文认为众创空间对社会创新创业的服务功能、众创空间发展和服务绩效主要表现在自身盈利、新注册企业数、融资服务、创业导师、技术服务、创业活动等6个方面。

2.2 效果评估模型

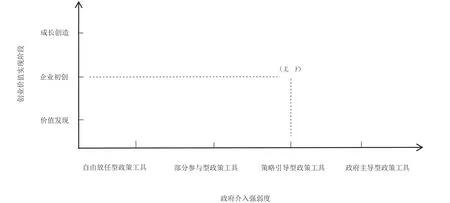

本文基于以上创新创业活动的政策理论研究框架,构建众创空间政策体系的供给-需求分析评估模型,如图2所示,政策供给端和需求端以政策工具作为连接媒介,在政策供给端,通过政策工具对创新创业宏观目标进行分解,制定相应的政策;在政策需求端,政策工具通过直接或间接方式作用于创新创业活动,从而分析出政策工具对于创新创业产生的影响。

图2 众创空间政策体系的供给-需求分析评估模型

3 政策供给文本内容分析

3.1 众创空间政策文本量化分析模型构建

本文对国务院及各部门、地方出台的众创空间政策文本进行分析,依据政策工具理论和企业生命周期理论,从政策工具强弱度、创业价值实现阶段两个维度构建众创空间政策文本分析的二维模型分析框架,如图3所示,主要用来分析在推动众创空间过程中政府倾向于使用何种政策工具,以及在创业的不同阶段侧重使用何种政策工具。

图3 众创空间政策分析框架模型

3.2 数据来源与编码

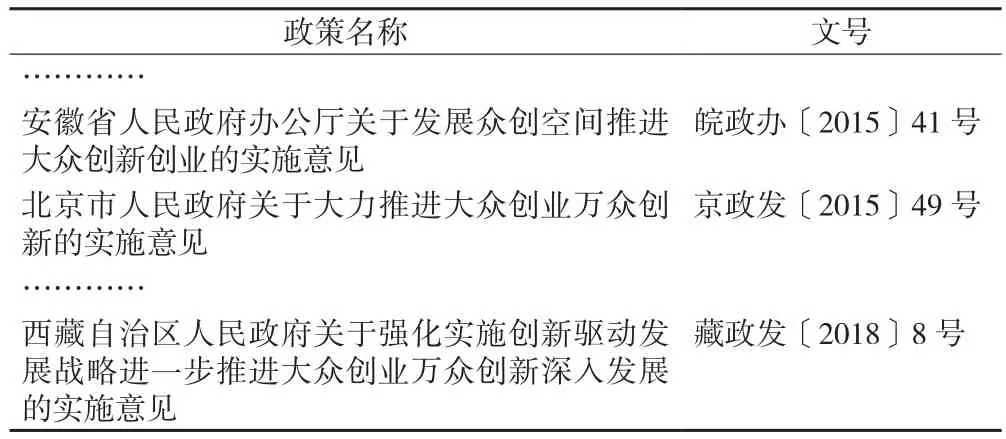

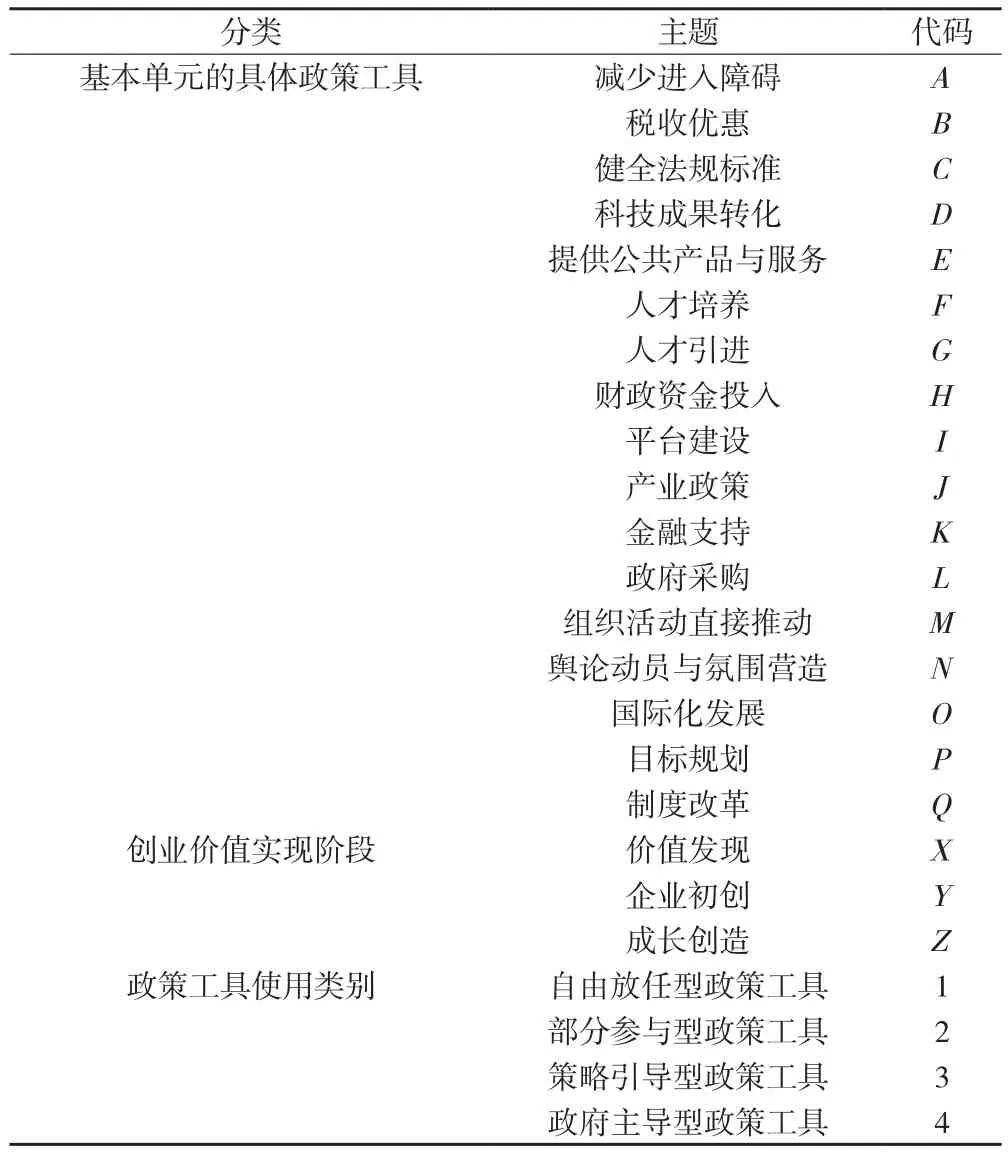

2015年3月,我国政府文件中首次出现“众创空间”一词,因此文本选择2015年3月至2018年6月期间国务院及各部委、各省(区、市)制定出台的促进众创空间发展和创新创业的政策、法规及规范性文件等作为研究对象,初步得到了164份政策文本(部分示例如表1)。经过对政策文本内容进行仔细阅读筛选,去除已经失效和相关性不强的政策文本,最终选取与众创空间密切相关的159份政策文本作为研究样本。进一步使用量化分析方法,以“政策编号—政策工具—工具类别—作用阶段”进行四级编码(如表2):一级编码将政策文本拆解成政策条款基本单元;二级编码确定政策条款基本单元的具体政策工具,以“政策编号-字母(A-Q)”分别表示前述17种政策工具;三级编码确定该政策基本单元使用的政策工具类别;四级编码采用X、Y、Z分别为创业价值实现3个阶段,以“政策编号-字母(X、Y、Z)”。对样本政策文本逐一编码分析,最终得出159项政策文本共应用了支持众创空间发展相关的632次政策工具(如表3)。

表1 2015—2018年我国众创空间政策文本(示例)

表1 (续)

表2 样本众创空间政策文本编码

表3 样本众创空间政策文本内容分析编码样例

3.3 结果分析

3.3.1 政策工具强弱度分析

从表4可以看出,我国众创空间政策工具的使用中,政府主导类政策工具运用最为频繁。在4类政策工具中,策略引导型和政府主导型政策工具占比达63.1%,其中财政资金投入和平台建设这两种工具运用最为频繁;而自由放任型和部分参与型政策工具使用不足。通过这一分布可以发现,当前我国政府采取积极主动的干预策略,积极推动“放管服”改革,营造良好的创新创业环境,推动创新创业发展,但是,短时间频繁使用财政资金投入和平台建设等政府介入强的政策工具,会增加财政负担和抑制市场机制的调节作用,加大创业主体和创业资源之间的短期不匹配,导致能力、资源、创业机会之间的耦合程度不足。换句话说,一边是众创空间快速生长,同质化现象突出和专业化服务匮乏,另一边则是当大量的创业者涌现,社会短期内提供的创业需求和专业特色资源服务不足,会影响推动创业的持续效果。

表4 样本众创空间政策工具使用频数分布

进一步研究发现,平台建设、财政资金投入、减少进入障碍、提供公共产品与服务等4种政策工具使用频次最高,分别占所有政策工具比例为24.84%、13.13%、11.87%、9.34%;税收优惠、产业政策、健全法规标准、国际化发展、政府采购等5种政策工具使用频次较低,分别占所有政策工具比例为4.59%、0.95%、0.47%、1.11%、0.16%。这反映出我国众创空间政策工具使用存在结构性失衡,部分政策工具使用存在空白现象,很多行之有效的政策工具并没有引起足够重视。例如,产业政策工具使用不足,容易造成众创空间创业企业与产业融合不紧密;健全法规标准政策工具运用不足,不利于长效稳定市场秩序;有效支持企业初创阶段的金融手段不足,在一定程度上造成初创企业融资困难;国际化发展工具应用较少,不利于国内众创空间和国外优质创新资源的对接。这些都成为下一步我国众创空间政策制定的重要内容。

3.3.2 政策作用创业阶段分析

通过政策文本编码分析发现,我国众创空间政策工具主要集中在价值发现阶段,占比达到45.8%,几乎接近一半,而企业初创和成长创造阶段的政策工具使用频数分别为31.9%、22.1%。这表明,当前我国众创空间政策主要聚焦在创业价值实现阶段,各地方通过众创空间集聚资源,挖掘更多有价值的技术成果和创意想法,这也符合众创空间政策的初衷,但从另一个侧面也反映出现阶段我国众创空间政策对于创业企业的后续成长方面政策工具应用不足,例如风险投资、技术检测、专利服务、标准规范等较为缺乏,特别是与创业企业成长相关的产业政策未能很好运用,容易造成众创空间相关初创企业后续成长动能不足,创业与产业的结合度有待加强。

4 政策实施效果分析

4.1 变量测量与描述统计

本研究对样本政策文本按照4个类别、分区域进行测量,步骤如下:第一,通过政策文本量化分析归纳出17种具体政策工具;第二,将17种政策工具编码为4个类别,即自由放任型政策工具、部分参与型政策工具、策略引导型政策工具、政府主导型政策工具,具体如表5所示;第三,将4类政策工具按照省份分别进行了数量统计。

表5 样本众创空间政策工具及分类

对于政策作用效果,本研究从众创空间绩效角度进行测量,具体选择了价值发现、企业初创、成长创造、财务绩效4个方面。其中,价值发现通过众创空间开展的创新创业活动数量反映;企业初创通过众创空间新注册企业数量反映;成长创造通过众创空间的创业团队和初创企业获得的投融资总额反映;财务绩效通过众创空间总收入反映。数据使用2018年我国6 959家众创空间的统计数据,具体的描述性统计和相关分析结果如表6所示。

表6 样本众创空间政策变量的描述性统计与相关系数

4.2 数据分析与结果

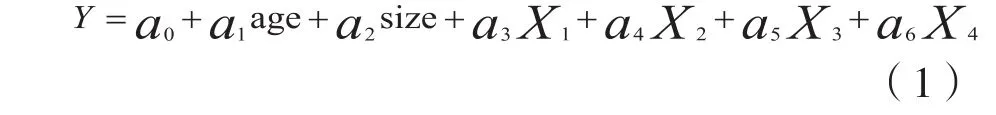

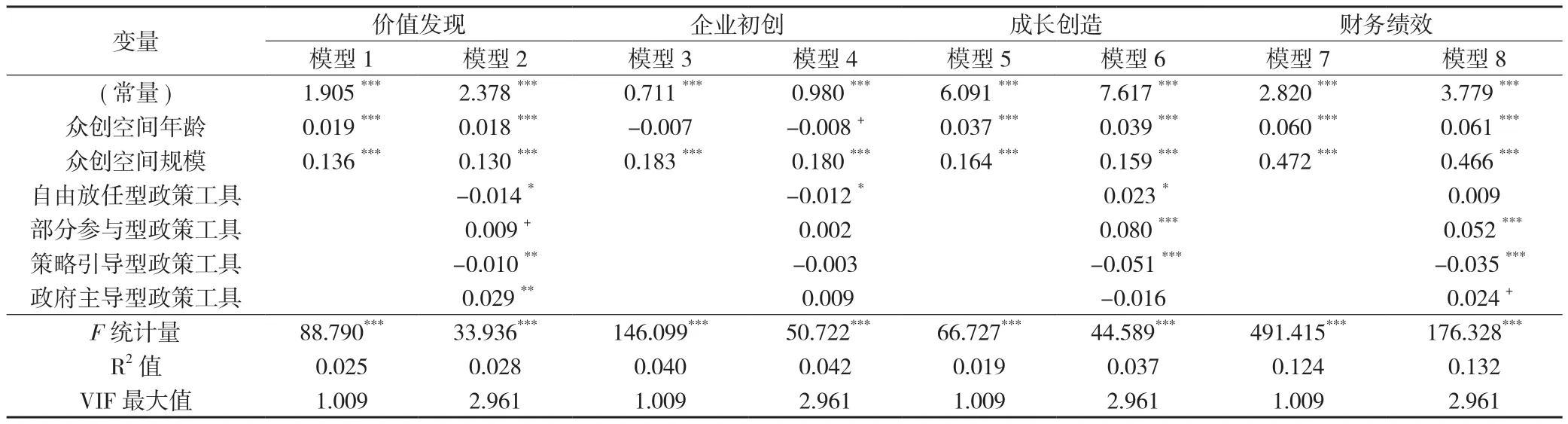

本文使用SPSS层次回归模型,对4类政策工具与4类众创空间绩效的关系进行分析,回归方程如式(1)所示。其中:age和size分别代表孵化器年龄和孵化器规模,作为层次回归分析中的控制变量;X1、X2、X3、X4分别代表自由放任型、部分参与型、策略引导型、政府主导型的政策工具,作为本研究的自变量;Y代表本研究的因变量,依次从价值发现、企业初创、成长创造、财务绩效的角度进行考察。最终得到8个模型,其中模型1、模型3、模型5、模型7为只包含控制变量的基本模型,模型2、模型4、模型6、模型8为加入4类政策工具后的分析模型。

如表7所示,模型2的结果表明部分参与型和政府主导型政策工具与价值发现绩效显著正相关,说明部分参与型和政府主导型政策工具能够对众创空间创新创业活动的开展产生积极作用,同时自由放任型和策略引导型政策工具与价值发现绩效显著负相关,说明这类政策工具可能会给众创空间创新创业活动的开展产生不利影响;模型4的结表明自由放任型政策工具与企业初创绩效显著负相关,说明这类政策工具可能会对众创空间的新注册企业数量产生负向影响,与此同时,分析结果并没有支持部分参与型、策略引导型、政府主导型政策工具与企业初创绩效之间存在显著作用关系;模型6的结果表明自由放任型、部分参与型政策工具与成长创造绩效显著正相关,说明这类政策工具能够对众创空间的创业团队和初创企业吸引投融资产生积极作用,同时策略引导型政策工具与成长创造绩效显著负相关,说明这类政策工具的使用可能会给众创空间的创业团队和初创企业吸引投融资产生不利影响,此外分析结果没有支持政府主导型政策工具与成长创造绩效之间存在显著作用关系;模型8的结果表明部分参与型、政府主导型政策工具与财务绩效显著正相关,说明这类政策工具能够对众创空间的财务绩效产生积极作用,同时策略引导型政策工具与财务绩效显著负相关,说明这类政策工具的使用可能会对众创空间的财务绩效产生不利影响,此外分析结果没有支持自由放任型政策工具与财务绩效之间存在显著作用关系。

表7 样本政策工具与众创空间绩效的变量回归结果

5 研究结论与建议

5.1 研究结论

本研究通过建立政策的供给-需求分析评估模型,基于政府政策文本的分析数据与我国6 959家众创空间的统计数据,采用政策文本量化分析和政策效果实证分析方法,研究发现,我国的众创空间政策在供给方面,政府介入力度较强的政策工具供给偏多,部分有效的政策工具使用不足;自由放任型、部分参与型、策略引导型和政府主导型4类政策工具分别会在价值发现、企业初创、成长创造和财务绩效方面发挥不同的作用效果。具体结论如下:

(1)从政策供给角度来看,政策工具缺乏系统性,策略引导型和政府主导型政策工具等政府介入程度较强的政策工具使用最多,占比高达63.1%,其中又以财政资金投入和平台建设工具使用最为频繁,而自由放任型和部分参与型政策工具使用不足,这可能会增加财政负担和抑制市场机制的调节作用;政策工具供给主要集中在价值发现阶段,这一阶段政策工具使用频数的占比达到45.8%,几乎接近一半,企业初创和成长创造阶段的政策工具使用不足,容易造成众创空间内相关初创企业后续成长动能不足。

(2)根据自由放任型政策工具在不同绩效方面的权变效果,建议政府结合自身政策目标妥善设计和使用自由放任型政策工具。从本研究的分析结果可以看出,自由放任型政策工具对于众创空间的成长创造绩效可以产生较好的促进作用,但是对于众创空间的价值发现和企业初创绩效却可能产生抑制作用,因此,政府当希望利用政策工具来推动众创空间内的创业团队和初创企业获得融资时,可以积极采取减少进入障碍、提供税收优惠、健全法规标准以及促进科技成果转化等工具手段;但是,若政府的政策目标在于推动众创空间的创新创业活动开展和新企业注册,而非促进众创空间内团队和企业的投融资,那么此时自由放任型政策工具并不是政府的首选工具。

(3)部分参与型政策工具总体上可以对众创空间多个方面的绩效产生促进效果,建议政府可以积极开发和利用这类政策工具。根据本研究的数据分析结果,部分参与型政策工具除了在促进众创空间的新企业注册方面没法产生显著促进作用外,对于众创空间的创新创业活动开展、创业团队和初创企业获得投融资以及众创空间总收入等方面都可以产生显著的促进作用,所以,部分参与型政策工具对于众创空间建设和创新创业发展整体上是效果良好的,因此,政府未来可以加强对部分参与型政策工具的使用力度,通过为社会提供创新创业公共产品与服务、加强人才培养和人才引进等手段,推动众创空间和创业发展。

(4)并没有发现策略引导型政策工具对于众创空间绩效的显著促进作用,甚至发现现行的策略引导型政策工具可能会对众创空间某些方面的绩效产生抑制作用,因此建议政府未来慎用策略引导型政策工具,或者对策略引导型政策工具进行变革与创新,以改善策略引导型政策工具的作用效果。本研究的数据分析结果显示,现行的策略引导型政策工具无法对众创空间的新企业注册绩效产生作用,同时还会阻碍众创空间的创新创业活动开展、创业团队和初创企业的投融资获取以及众创空间财务收入增长,即采用财政资金投入、公共众创平台建设、产业政策、金融支持和政府采购等手段,非但不能促进众创空间建设,还可能会抑制众创空间自身成长,所以政府未来应慎用策略引导型政策工具,或变革现行策略引导型政策工具,或进一步创造新的工具形式,以改善策略引导型政策的作用效果。

(5)政府主导型政策工具整体上可以对众创空间绩效产生较好的作用效果,建议政府可以继续推进和利用政府主导型政策工具来促进众创空间发展。本研究的数据分析结果表明,政府主导型政策工具能够对众创空间的创新创业活动开展以及财务收入产生积极的促进效果,虽然目前尚未对众创空间的新企业注册和投融资获取产生明显作用,但是政府主导型政策工具对于众创空间的整体作用效果是良好的,因此,政府未来可以积极利用组织活动直接推动、舆论动员与氛围营造、国际化发展、目标规划、制度改革等手段推动众创空间的建设和创业创新发展。

(6)当前并没有较好的政策工具能够促进众创空间的新企业注册,建议政府未来继续开发新工具或改革现行工具,以促进新企业的成立注册。本研究的数据分析结果显示,部分参与型政策工具、策略引导型政策工具和政府主导型政策工具均不能促进众创空间的新企业注册,甚至自由放任型政策工具还会阻碍众创空间的新企业注册,这也说明政府未来仍需继续探索和创造新的政策工具,同时改进现行政策工具的不足,推动各类政策工具更好地发挥对于众创空间建设的作用效果。

5.2 建议

(1)优化众创空间政策供给体系。众创空间政策涉及科技政策、税收政策、人才政策、产业政策等,这些政策之间相互关联,政府在出台众创空间政策时应增强政策的连续性、系统性和实效性,相关部门应加强统筹协调,切实发挥政策工具的效果;在出台众创空间政策时要谨慎使用政府介入程度较强的政策工具,适度提高创业价值实现后端政策工具的使用频次。

(2)建立政策效果跟踪反馈机制,根据政策实施效果反馈及时调整政策工具使用。在众创空间政策的制定过程中,应充分考虑众创空间自身及创业者的政策诉求,同时要及时跟踪政策实施效果监测,不断反馈并修改政策工具的运用,防止过度使用某一类政策工具而忽视其他行之有效的政策工具;淘汰无效政策;同时继续创造和开发新的政策工具,促进税收、产业、政府采购等配套政策实施;继续增强部分参与型政策工具与政府主导型政策工具使用力度和实际效果。

(3)完善众创空间政策实施保障体系。建立众创空间及创新创业的一整套支持保障体系,形成政策、资金、文化、主体之间的良好互动关系,针对初创企业成长的不同需求给予必要的政策扶持,形成“成果转化—企业孵化—产业加速”的完整政策支持链条,营造良好的创新创业生态环境,共同促进我国的创新创业高质量发展。