面向智慧社会的“新基建”及其政策取向

摘 要:近来新型基础设施建设引起社会各界广泛关注,地方政府纷纷出台新型基础设施建设计划。新型基础设施具有以数字技术为核心、以新兴领域为主体、以科技创新为动力、以虚拟产品为主要形态、以平台为主要载体等特点,可以划分为数字创新基础设施、数字的基础设施化、传统基础设施的数字化等类型。社会的技术经济形态需要与基础设施相适应,智慧社会需要新型基础设施作支撑,新型基础设施通过支撑创新的智能化、创造新能力发展所需市场、助力新动能的孕育壮大、促进人民美好生活需要实现、赋能政府治理能力等机制助力智慧社会发展。推进“新基建”需要依据新型基础设施不确定性高、价值折旧快、竞争性强的特点,处理好长期与短期、政府与企业、规制与竞争等方面的关系,坚持如下政策取向:面向未来,政府引导;适度超前,小步快走;放松准入,多元参与;合理分工,企业先行;需求引导,竞争推动。

关键词:新型基础设施建设;智慧社会;经济发展新动能

中图分类号:F283 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)05-0034-15

新型基础设施建设常常也被简称为“新基建”。随着中央相关会议中多次提及“新基建”,以及新冠肺炎疫情对经济的冲击急需扩大投资提振经济,2020年以来,关于“新基建”的讨论急剧升温,地方政府也纷纷出台大规模“新基建”计划。当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,国际形势复杂多变。在此背景下,“新基建”不仅是应对经济下行、稳定经济增长的短期举措,而且将在抢抓科技和产业革命机遇、建设智慧社会和实现“两个一百年”奋斗目标中发挥先导和基础性作用。

一、“新基建”的提出与相关讨论

2018年中央经济工作会议提出,“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。这是“新型基础设施建设”一词在我国第一次被中央正式提出。此后,中央相关会议又多次提到“新型基础设施建设”(见表1,下页)。总体来看,中央相关会议中提到的新型基础设施包括两个层面的内容:一是关于新型基础设施的含义。2020年2月14日召开的中央全面深化改革委员会第十二次会议提出要“统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展”;2020年4月17日召开的中共中央政治局会议提出要“加强传统基础设施和新型基础设施投资”。可见,新型基础设施是与铁路、公路、机场等传统基础设施相对应的概念。二是关于新型基础设施的具体内容。2018年12月19日至21日召开的中央经济工作会议提出的新型基础设施包括“人工智能、工业互联网、物联网”;2019年7月30日召开的中共中央政治局会议和2020年1月3日召开的国务院常务会议提到的新型基础设施意指“信息网络等”;2020年3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议提到的新型基础设施包括“5G网络、数据中心等”。可以看到,中央相关会议中提出的新型基础设施主要是与新一代信息技术、数字技术有关的基础设施。

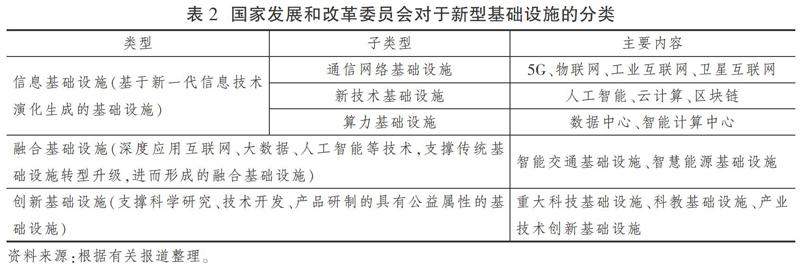

随着中央相关会议中密集提及“新基建”,社会各界对“新基建”的关注急剧升温。2020年1月以来,新冠肺炎疫情的暴发对经济产生严重影响,全国第一季度经济增速同比下降6.8%,大量企业停工甚至关闭,3月份全国城镇调查失业率为5.9%。面对新冠肺炎疫情的冲击,加大固定资产投资力度成为应对经济下行、实现“六稳”“六保”的重要手段,也为社会各界所期盼。一时间“新基建”成为舆论热点,涌现出大量关于“新基建”的讨论,但现阶段各界对于“新基建”的理解莫衷一是。这些讨论大致从窄口径、宽口径、中口径三个维度来认识“新基建”,每个维度又有不尽相同的看法。一是对“新基建”的窄口径认识。这种观点基于中央相关会议提到的人工智能、工业互联网、物联网、信息网络、5G网络、数据中心等内容,认为“新基建”是与数字技术、数字经济相关的基础设施。田杰棠认为,数字经济相關基础设施是对“新基建”最准确的理解[1];闫德利认为,新型基础设施与信息基础设施基本同义[2]。二是对“新基建”的宽口径认识。国家发展和改革委员会有关负责同志在2020年4月20日召开的新闻发布会上回应记者提问时指出,新型基础设施包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面[3](见表2),该观点甫一提出就产生了广泛影响。刘多的观点虽然也属于宽口径,但与国家发展和改革委员会的看法又不尽相同。他认为,新型基础设施的关键是以新一代信息技术和数字化为核心形成的基础设施,主要包含信息网络融合创新演进形成的新型数字基础设施(5G、工业互联网、卫星互联网、物联网、数据中心、云计算等)与信息技术赋能传统基础设施转型升级形成的新型基础设施(如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等新型经济性基础设施,以及智能校园、智慧医院等新型社会性基础设施)[4]。潘教峰、万劲波对“新基建”的理解更为宽泛,提出智能化数字基础设施、数字化科技创新基础设施、现代资源能源与交通物流基础设施、先进材料与智能绿色制造基础设施、现代农业和生物产业基础设施、“现代教育、文旅、体育与卫生健康等基础设施”、生态环境新型环境基础设施、空天海洋新型基础设施、国家总体安全基础设施、国家治理现代化基础设施等十大“新基建”的战略方向[5]。三是对“新基建”的中口径认识。这种观点认为“新基建”的范围介于窄口径与宽口径之间,比新型数字基础设施的范围要大,但是又不包括创新、社会等领域的基础设施。2020年3月1日,中央电视台中文国际频道“新基建”专题提出5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大“新基建”领域,除包括数字基础设施外,还包括其他新科技发展所推动的新能源、新材料等。由于这种观点在中央电视台专题节目中提出,因而也有比较大的影响。中国工程院院士张平的看法与中央电视台相关专题节目中的观点类似,但作了进一步的分类,他认为“新基建”的核心层是数字基础设施(如5G基站、IDC数据中心),第二层是用智能化软硬件对现有技术进行智能化改造(如工业互联网),第三层是新能源、新材料,如特高压、城市轨道交通的建设[6]。

虽然关于“新基建”或“新型基础设施”的讨论已经不少,但人们对于其内涵和外延远未形成共识,比如有人认为中央电视台相关专题节目所提出的七大“新基建”领域中的特高压、城市轨道交通早已被提出,属于传统基础设施。从理论上看,这些已有的讨论缺少基础设施理论的支撑,造成理论深度不够、界定标准与具体类型划分不够科学等问题。因此,对于理解“新基建”的内涵与内容仍有很大的学理探讨空间,“新基建”在经济增长效应之外还有何更深入、长远的影响也值得探究。本文在对有关基础设施理论进行梳理的基础上,剖析“新基建”的内涵、特点和类型,从构建智慧社会的视角分析“新基建”的重要作用及其助力智慧社会发展的机制,最后提出“新基建”需要注意的问题与推动“新基建”的政策取向。

二、“新基建”的内涵与特征

准确把握“新基建”的内涵,有必要深入了解有关基础设施的经济学理论。基于基础设施的一般标准并通过与传统基础设施进行比较,才能够科学界定“新基建”的内涵、特征与具体内容。

(一)基础设施的界定标准

提到“基础设施”,人们通常想到的是为大众所使用的大规模公共物质资产。在我国,由于交通基础设施的持续大规模建设和突飞猛进的发展,人们往往把基础设施与“铁公机”即铁路、公路、机场联系起来。《现代经济词典》将基础设施定义为“为了使社会、经济活动正常进行所必需的基本建筑和基本设备”,是“一国社会、经济活动的重要物质基础”[7]。但实际上,基础设施所涉及的内容要比建筑、设备特别是“铁公机”宽泛得多。Underhill认为,基础设施包括运输(道路、桥梁、隧道、机场、铁路系统、海港、运输、物流中心、城市公交)、通信(电话系统、蜂窝通信发射塔、有线网络、WIFI、卫星、电视、无线电广播)、能源和公共设施(电力生产和输送、燃气储存和输送、供水、废水处理、可再生能源)、社会基础设施(大学、学校、医院、运动场、社区设施、公共住房、监狱、惩教中心)[8]。Weber et al.认为,基础设施包括运输、能源、水、垃圾、通信在内的经济基础设施与包括健康、教育/文化、运动、公共行政、安全在内的社会基础设施;也可划分为由物质资产、设备构成的物质基础设施,由随时间推移在社会中发展并确立的规范、规则所构成的制度基础设施,以及由市场经济中人员的数量和质量构成的个人基础设施[9]。

Frischmann把基础设施划分为商业基础设施、公共基础设施和社会基础设施,同时指出这三类基础设施并不完全排斥,现实世界的基础设施常常同时分属于多个类别。例如,因特网同时属于商业、公共和社会基础设施[10]。任泽平等认为,基础设施包括三个层次:狭义上是指交通运输(铁路、公路、港口、机场)、能源、通信、水利四大经济基础设施,更宽泛意义上还包括社会性基础设施(教育、科技、医疗卫生、体育、文化等社会事业)、油气和矿产;最广义还可延伸至房地产[11]。

上述学者或机构列出了基础设施的范围,但是科学界定一项资产是否属于基础设施需要有一个统一的标准。Frischmann提出,基础设施资源需要满足以下标准:第一,对于一定范围的需求,资源的消费是非竞争性的。消费上具有非竞争性或部分(非)竞争性对应的是纯公共物品或准公共物品。第二,对资源的社会需求主要由以该资源为投入的下游生产性活动所驱动。这一标准强调基础设施资源是资本品,在用于生产用途时能够创造社会价值。与原材料、中间商品或衍生出的投入不同,基础设施在使用时不会用尽、枯竭,也不会被改变或被嵌入其他最终产品。第三,资源可用作广泛范围的商品和服务投入,其产出范围包括私人、公共和社会物品。它不是特定目的资源,不会为了迎合特定下游市场所产生的需求而针对特定用户或用途进行优化,相反,它提供的是基础的、多目的的功能。以上标准并不涉及基础设施的具体形态[10]。从这个意义上说,无论是物质资产,还是支持人类活动的复杂且相互关联的物理、社会、经济和技术系统,无论是实物资产、设备和设施,还是其底层结构、组织、商业模式和规则、法规,都有可能属于基础设施[9]。

从基础设施的三个标准还可以推论出,基础设施是动态演化的。从基础设施内在的技術看,由于技术产生之初的应用领域非常单一,如早期的因特网主要用于军事和科研机构,但随着技术的发展和成熟,该技术的应用范围会逐步扩大,与该技术相对应的资产就可能转变为基础设施。从基础设施的应用领域来看,一项资源的应用领域从多个缩小到一个,该资源就会从基础设施(通用目的投入)转变为非基础设施(特定目的投入);当应用领域从公共产品、社会产品、私人产品等多种类型转变为只有私人产品一种类型时,该基础设施就会从混合型基础设施转变为商业基础设施[10]。

(二)“新基建”的内涵

新型基础设施并没有改变基础设施的一般特征和标准,它的“新”是相对于传统基础设施而言的。中央相关会议提到的新型基础设施具体包括人工智能、工业互联网、物联网、信息网络、5G网络、数据中心,这些都属于新一轮科技革命和产业变革的主要领域。由此可见,“新基建”与“老基建”最大的不同就是技术的先进性。当前,新一轮科技革命和产业变革正在全球范围兴起,其核心驱动力是以新一代信息技术或数字技术为代表的新技术簇群。可以认为,新型基础设施是随着新一代信息技术的发展而形成的,经济生产、居民生活、公共服务和社会治理开展所必需的基础设施,包括设备设施、算法代码、软件系统、标准规则等。从中央相关会议提出的“新一代信息基础设施建设”“信息网络等新型基础设施建设”等表述中,也可以看出当前语境下新型基础设施主要是数字基础设施或信息基础设施。

数字技术之所以能够发展成为新型基础设施,一个重要的原因是它是典型的通用目的技术(General Purpose Technology,简称GPT)。“通用目的技术”是相对于特定技术而言的,从整个生命周期的角度来看,它是最初具有很大的改进空间、最终会被广泛使用并具有许多溢出效应的一种通用技术[12],具有广泛应用、持续改进、促进创新三个特征[13]。作为通用目的技术,数字技术在广泛的领域得到应用,成为一些行业发展不可或缺的投入。许多数字技术及其形成的产品或服务在生产上具有边际成本为零或趋近于零的特点,在消费上具有非竞争性或部分(非)竞争性。5G网络、数据中心等作为基础设施的数字技术、产品虽然以资本品的形式存在,但通常是以服务的形式向其用户提供,不会因作为投入品经过生产过程转变为其他最终产品而耗竭。

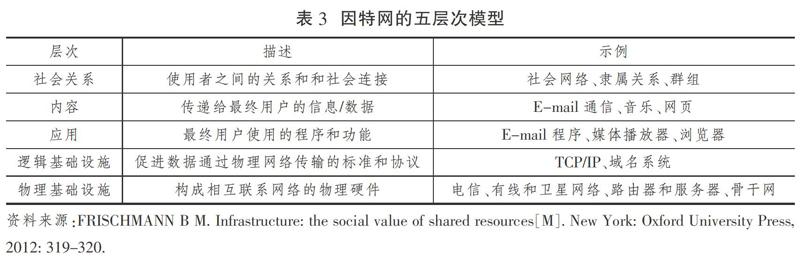

通用目的技术与基础设施又不完全等同,许多通用目的技术并不满足基础设施的三个条件。例如,铁路、因特网等通用目的技术属于基础设施,但蒸汽机、计算机因为不具有非竞争性或部分(非)竞争性,就不属于基础设施。Hogendorn & Frischmann指出,在需求侧的特征方面,基础设施与通用目的技术非常相似,都可以赋能广泛的生产性活动并对其他经济部门产生显著的溢出;但是在供给侧,基础设施与通用目的技术有明显不同[14]。以计算机与因特网为例,二者都属于通用目的技术,但因特网基础设施的特征更为明显。其主要原因在于,二者虽然在需求侧都获得了广泛使用,但是从供给侧来看,提供因特网的设施的竞争性比计算机弱得多。有的时候,供给侧具有非竞争性但是需求侧具有特定用途的技术也被称为基础设施。Hogendorn & Frischmann认为这主要是为了强调该技术的重要性或者对于生产活动是必不可少的,为了区别可以把基础设施区分为专用目的基础设施(special purpose infrastructure)和通用目的基础设施(general purpose infrastructure),但他们认为基础设施一词应仅用于指后者[14]。当一项通用目的技术被看作基础设施时,不是指该技术本身,而是包含了该项技术产品化之后支撑该技术赖以运行的设备、设施或者系统。当我们说电力是基础设施时,不是特指电力技术,而是指发电厂、输电线路、配电站以及相应控制、调度软件所构成的整体;因特网是基础设施,不是特指因特网相关技术,而是包括支撑因特网运转的各种协议、服务器、传输线路或者无线基站、ISP等。Frischmann认为,因特网由五层构成(见表3,下頁),分别是物理基础设施、逻辑基础设施、应用、内容和社会关系。其中,物理基础设施与逻辑基础设施一起构成因特网基础设施,而应用、内容和社会关系只是因特网基础设施的下游产出[10]。

(三)“新基建”的特征

新型基础设施除了要符合基础设施的基本标准外,还呈现不同于传统基础设施的如下特征:

第一,以数字技术为核心。交通、能源、市政、社会等领域的传统基础设施主要以机器设备、建筑、设施为主,其中虽然也有数字技术产品或服务的投入,但规模不大、占比相对较低。新型基础设施的核心支撑技术是数字技术,是数字技术形成的产品或服务。从产业分类的角度来看,作为新型基础设施的投入品虽然也有部分属于机器设备或建筑物,但主要属于电子及通信设备制造业、软件业、通信业、互联网和信息服务业;从产出来看,新型基础设施提供的是数据采集、存储、传输、处理以及各种软件应用服务,属于软件业、通信业、互联网和信息服务业。

第二,以新兴领域为主体。改革开放40多年来,我国基础设施建设取得了突飞猛进的发展,具体表现在:2018年铁路营业里程、公路里程分别是1978年的2.6倍和5.4倍;高速公路和高速铁路从无到有,2018年高速公路里程达14.3万公里,居世界第一,高铁运营里程2.9万公里,比全世界其他国家的总和还要多;全球十大港口中有七个来自中国;2018年固定长途电话交换机容量是1978年的2065.4倍,我国是4G移动网络覆盖率最高的国家之一,移动电话普及率达到114.4部/百人。可以说,我国传统基础设施的主体架构已经完成,在部分领域、部分地区甚至已经饱和乃至过剩。虽然基础设施的建设不一定非要追求直接受益,对经济社会发展的溢出效应完全可以弥补甚至超过基础设施本身的建设运营成本,但随着人口、经济活动密集地区的基础设施逐步完善,建设的重点从“热线”转向“冷线”,基础设施的社会收益也会不断递减,直至完全失去经济价值。因此,传统基础设施建设的任务主要是查漏补缺和改造升级,新兴领域将成为基础设施建设的重点。

第三,以科技创新为动力。交通、能源等传统基础设施建设、运营中使用的技术较为成熟,以增量型、渐进式创新为主,因此传统基础设施的发展水平、质量主要取决于投资的规模。新型基础设施建设运营中投入的主要技术具有先导性,而且颠覆性创新不断涌现,其发展水平和质量不仅取决于投资规模,而且受制于科技创新的进展。科技创新的颠覆性越强,新技术工程化和产业化的速度越快,就会有越多的新技术获得应用,新型基础设施的发展水平也就越高。

第四,以虚拟产品为主要形态。传统基础设施虽然也包括规则、规范等制度基础设施,但主要是以物质产品的形态存在。物质产品是人类社会运行的基础条件,新型基础设施同样需要以物质产品为载体,例如数据中心需要建筑物、服务器群、网络交换机、电源设备和数据传输网络等,但数字基础设施是物质或非物质/虚拟的基本深层结构,这一结构将软件、内容、数据、设备连接起来从而实现分布数据的处理、储存、传输和共享[15],呈现软硬结合、虚实结合的特征。在新型基础设施的硬件架构中运行着各种软件、APP,包含着海量的代码、算法、数据,并且遵守行业共同的技术规范和技术标准,更多地体现为虚拟形态[16]。

第五,以平台为主要载体。传统基础设施特别是交通、通信、电力基础设施具有典型的网络特征,无数的社会经济活动主体成为网络的末端节点。在经济社会活动中,公路、铁路、光缆、电线主要起到通道的作用。闫德利认为,基础设施主要由通道及其节点组成,连接是其本质特征[2]。连接以及数据的传输对于数字经济非常关键,因此仍然需要物联网、5G等起到泛在连接、通道作用的网络型基础设施。但是随着数据成为重要的生产要素,数据的存储、清洗、处理、应用的重要性大大提高,数据中心、云计算中心、工业互联网等基础设施成为提供数据、算法、算力的平台,负责提供标准化的数据相关服务,这类服务也被称为基础设施即服务(Infrastructure as a Service,IaaS)[17]。此外,在数字经济进入下半场后,平台成为许多企业广泛采用的商业模式。这类双边平台一边连接最终用户,一边连接供应商[18]。大量供应商的加入将打破平台企业可以利用的资源范围,平台企业成为供应商开展业务的基础条件。

(四)“新基建”的类型

对于新型基础设施包含的具体内容及其类型划分,国内已有一些初步的探讨。李毅中认为,“新基建”包括数字基础设施建设(数字产业化)和产业数字化两个方面,前者包括5G网络、数据中心、计算中心、工业互联网、信息网络安全、重大研发机构和基地;后者包括利用数字技术提升已有基础设施效能、新兴产业的基础设施、传统产业数字化转型、城市公用基础设施[19]。辛勇飞将新型基础设施分为网络基础设施(如5G)、计算基础设施(如云数据中心)、融合基础设施(如工业互联网)[20]。刘松认为,数字基础设施包括数字技术基础设施(如人工智能)、数字平台基础设施(如购物平台)、物理基础设施智能化[21]。国家发展和改革委员会将信息基础设施分为通信网络基础设施、新技术基础设施、算力基础设施三种子类型[3]。我们认为,对于哪些资源属于新型基础设施,除了要根据其技术属性进行判断外,还需依照基础设施的三个标准。从数字技术应用领域的差异角度,可将新型基础设施划分为三类:数字创新基础设施、数字的基础设施化、传统基础设施的数字化(见表4)。

数字创新基础设施,是指支撑数字经济领域技术创新的基础设施。在传统产业,大学、科研机构、公共创新平台等能够为社会创造新科技、新知识,为企业提供研究开发活动的基础条件。数字经济领域的颠覆性创新更加频繁,同时数据产品和服务的创新还具有代码量巨大、高度模块化、后向兼容、以数据为基础等特点,因此数字领域的科学研究和产业创新活动需要新型的创新基础设施作为支撑。例如,为了训练人工智能算法建立的类似ImageNet的人工智能素材数据集,针对各种应用场景开发的类似TensorFlow的开源社区与开源软件库,这些数据集、软件库成为大学、科研机构、企业甚至创客进行创新的重要基础。

数字的基础设施化,是由新一代数字的工程化、产业化所形成的设备、设施等物质资产和标准、算法、软件、系统等无形资产,是科技创新、产业发展、居民生活、公共治理活动开展不可或缺的基础条件。按照在数字经济体系架构中应用的层次又可进一步划分为四类:第一类是通信网络基础设施。它突破了固定网络、3G和4G移动网络等传统通信设施在连接和信号传输方面的瓶颈,使泛在连接、端到端实时响应成为可能,具体包括5G网络、卫星互联网、物联网等。第二类是数据应用基础设施。随着数据成为重要的生产要素,对数据的存储、处理、分析就变得非常重要,相关市场需求规模不断壮大,专业化的数据存储、处理和分析具有规模经济性,从而出现了可供全社会使用的数据中心、超算中心。第三类是系统服务基础设施。它建立在通信网络设施、数据应用基础设施之上,向下游用户提供系统架构、开发工具和应用软件。对于下游用户来说,不再需要投入大量的资金和人力从头开始构建系统架构和各种应用软件,只需要按需向数字服务提供商购买或租用相应的服务。第四类是商业应用基础设施。它往往以双边数字平台的形式存在,为参与各种具体业务、各种商业模式的平台供应商提供了一个即插即用的商业化运营环境。需要注意的是,一些数字基礎设施在不同的应用场景下也可以归属于不同的类型或多个类型。以工业互联网为例,在物理资产的基础上,工业互联网平台由边缘层、PaaS层和应用层三个关键功能组成。其中,边缘层提供海量工业数据接入、转换、数据预处理和边缘分析应用等功能;PaaS层提供资源管理、工业数据与模型管理、工业建模分析和工业应用创新等功能;应用层提供工业创新应用、开发者社区、应用商店、应用二次开发集成等功能[22]。工业互联网平台的边缘层可划分为通信网络基础设施和数据应用基础设施,PaaS层属于系统服务基础设施,应用层根据其具体业务不同可划入系统服务基础设施、商业应用基础设施或数字创新基础设施。

传统基础设施的数字化,是指通过数字技术的深度应用,使传统基础设施具有高度数字化、智能化的特征。中央相关会议在提出“新型基础设施”的同时,也提到了传统基础设施的建设,由此可见传统基础设施的数字化同样重要。在物联网、移动物联网、大数据、云计算、人工智能、机器人、区块链等数字技术的推动下,交通、能源、通信、市政、社会等领域的传统基础设施正在发生根本性的改变。智能基础设施能够向其运营者实时反馈自身的状态,从而实现“预测性维护、方案规划和投资决策,以满足不断变化的需求并优化整个生命周期的资产价值”[23]。更为重要的是,智能化的基础设施能够适应产业发展、居民生活、公共服务和社会治理更高的要求。例如,能源基础设施的智能化有助于高效调配能源的生产和传输,提高能源的综合利用效率;交通基础设施的智能化能够缓解交通拥堵、减少交通事故、降低交通领域的能耗和污染物排放。再如,无人驾驶的发展不仅要求车辆通过加载定位导航系统、相机、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达而具备周边环境感知与自主决策的能力,而且要求对道路、路边标志、交通信号系统等传统基础设施进行数字化智能化改造,实现车辆与道路的实时通信。数字的基础设施化在连接、数据、决策等方面的能力也使其成为传统基础设施数字化的基础。

三、“新基建”助力智慧社会发展的机制

随着生产力的发展,人类社会的技术经济范式也在不断演进。每个时代最具颠覆性、影响力的代表性技术转化形成的资源构成了特定技术经济范式下的物质基础。人类社会进入智慧社会,将对基础设施提出新的要求。

(一)社会技术经济形态与基础设施的匹配

党的十九大报告提出“建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会”,这是党中央文件中第一次提出“智慧社会”的概念。“智慧社会”也被称作“智能社会”,被认为是一个无需人工干预,情境感知机器和技术能够作出决策,从而提高效率和福祉的社会。Chakravorti et al.在更为实操的层面将其定义为“政府精心部署的数字技术能够改善人民福祉、经济实力和制度效率等三方面成果的社会”[24]。建设智慧社会在世界主要国家已经成为共识。早在2008年11月,IBM就提出了“智慧地球”愿景。IBM认为,随着连接和算力的普及,这个世界正变得日益智能化,电网、食物系统、水管理、医疗、交通等都向着智能化方向发展[25]。2016年1月,日本发布的《第五期科学技术基本计划(2016—2020)》提出了“社会5.0”(Society 5.0)的概念,也即“超智能社会”。“超智能社会”具有“智慧公民”支撑、科技创新推动、认知与决策自动化支持、社会技术生态融合、“网络—物理”在线社区构建、生活智能化等特点[26],最终将成为一个充满活力、适宜生活的社会。在实践层面,美国通用电气公司和德国政府先后提出“工业互联网”“工业4.0”战略,更多的国家和政府则开始推动“智慧城市”战略,如韩国的U-City计划、新加坡的“智慧国家”计划、英国的“未来城市”战略,等等[27]。

智慧社会是随着生产力的发展特别是以移动互联网、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术的发展和广泛应用而被提出并被付诸实践的。技术的进步不但会推动经济的发展,而且会使人的生活和交往、公共服务和社会管理等各方面发生深刻改变,人类社会的经济技术形态随之也会不断演进。日本提出的“社会5.0”将人类出现后的社会形态概括为五个阶段:狩猎社会、农业社会、工业社会、信息社会和智能社会。基础设施对于经济、社会发展发挥着重要的作用,基础设施的质量和规模对于国家、地区、城市的吸引力、竞争力、可持续性以及经济增长、贸易、公众生活水平等经济社会的各方面都会产生重要的影响[9]。人类文明诞生后的每一种社会形态不仅取决于占有主导地位的新兴技术,而且需要与主导的新兴技术紧密相连的基础设施作为支撑,相应时代的“新型”基础设施成为人类历史上历次工业革命的标志和必要条件[28]。

人类进入农业社会后,定居型的农业对供水、农业灌溉、道路以及维系国家统治的社会基础设施都提出了要求。英国工业革命发生后,人类进入工业社会。以蒸汽、电力驱动的机械动力取代了人力、畜力,推动了经济总量显著扩大,使贸易范围极大拓展,城市规模大幅度扩张,在此背景下,对基础设施的要求亦不断升级。更高等级的道路、铁路、运河、海港、电力、电报、电话等经济基础设施以及污水和垃圾处理、通信系统、医院、学校等社会基础设施成为经济社会发展的基本要求。20世纪下半叶以来,随着可编程逻辑控制器(PLC)、计算机以及因特网的发明,人类进入信息社会,生产过程可以按照预先设定的程序自动运行,计算机大幅度提高了脑力劳动的效率,人与人之间的联系更加高效。在信息社会,由光纤、无线通信、有线网络、电信机房等构成的互联网基础设施成为这一时代最重要的新型基础设施。

进入21世纪以来,随着新一代信息技术的发展,网络空间与物理空间(现实世界)的融合程度不断加深。物联网、移动互联网的发展正在构建一个万物互联的世界,并在产生实时大数据。随着海量数据的积累、算力的快速提升和算法的不断优化完善,人工智能技术开始大规模商业化应用,数据成为贯穿经济社会生活全领域、全流程的生产要素,一个智慧型社会正在浮现。智慧社会是随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚拟现实/增强现实、区块链等新一代信息技术的成熟和广泛利用而出现并深度发展的新型经济社会形态,在科学技术、产业活动、人民生活、社会治理等方方面面都呈现高度智能化的特征。所谓智能化,就是在没有人的干预下,产品、服务及其所构成的各种经济社会系统对系统运行状态实时感知、准确预判、操作执行并不断学习提高。科学技术的智能化不仅包括智能科技的创新,而且包括科学研究、产品开发和工艺设计等过程的智能化;产业活动的智能化,是指产业成为一个“信息-物理系统”,实现横向集成、端到端集成和纵向集成,包括全商业生态、全价值链、全产品生命周期的智能化;人民生活的智能化是指人民群众的衣食住行、娱乐、教育甚至工作都实现智能化,日常生活中充斥着智能化的產品和服务;社会治理的智能化是指提供智能化的公共服务与公共事务管理的智能化。智慧社会同时也是一个更高的社会价值形态,以人民为中心、可持续发展、包容性增长等价值目标通过新的技术手段及其引发的社会关系的变革得以实现。物联网、大数据、人工智能等技术使得能源、资源的利用更加高效,污染物和温室气体的排放大幅度降低。人工智能、区块链、机器人等技术推动老龄化、医疗健康、交通拥堵等社会问题得到解决,实现更加高效、守信的社会治理图景。过去,大量经济活动建立在以铁路、公路、机场等为代表的传统基础设施建设之上。在智慧社会,经济和社会活动需要建立起能支撑数据采集、传输、存储、处理、利用并由新一代信息技术发展形成的新型基础设施的基础之上。

(二)新型基础设施助力智慧社会发展的机制

基础设施被普遍认为是经济增长的基础条件,适度超前的基础设施建设是我国改革开放以来经济快速增长的重要原因。相较之下,一些欠发达国家虽然有丰富的自然资源和劳动力,但是由于缺少足够的资金进行基础设施建设,资源和劳动力优势无法转变为现实的竞争优势,从而陷入“低水平陷阱”而难以自拔。基础设施建设所需资金规模大、建设周期长,其本身也能成为直接带动经济增长的重要力量,特别是在逆周期调节中能够发挥重要作用。在应对1997年的亚洲金融危机、2008年的国际金融危机中,我国通过大规模的基础设施投资,快速扭转了经济下行的态势。世界各国对高水平基础设施之于经济、社会发展的重要作用已经形成共识,2019年的G20大阪峰会达成了《G20高质量基础设施投资原则》,并将之作为共同的战略方向和远大目标。除了作为经济增长的基础条件和直接动力外,“新基建”还能够发挥更为深远的作用,它将成为在新科技革命和产业变革大潮中抢占先机、争夺未来产业竞争制高点的重要抓手,应对“逆全球化”的有力武器,以及智慧社会发展的重要支撑和动力源。

第一,“新基建”支撑创新的智能化。人工智能等数字科技的发展需要海量数据的支撑,而大学、科研机构和中小企业往往缺少数据,也难以承受专门生产、标注数据的成本,开放的AI素材数据库为人工智能理论研究和应用算法的开发提供了极大的便利。汇集各种算法、代码并依靠大量极客不断丰富、提高的开源社区,使许多创新活动不用从零开始,特别是对于非数字科技领域的创新者来说,可以采取“拿来主义”,直接使用现成的算法用于本领域的应用型创新,这就极大地提高了创新活动的效率。

第二,“新基建”创造市场并带动新能力培育。一些规划建设的基础设施中会包含新技术、采用新形式、实现新功能[8]。新型基础设施本身就是由新型或前沿数字技术所推动的,因此新技术、新功能的含量更高。对于一个国家、一个企业来说,技术能力不只是体现在大学、科研机构或企业的科学发现、竞争前的实验室技术之中,在工程化和产业化过程中形成、积累的技术诀窍和专利也是市场竞争力的重要来源。产业化技术的形成和发展必须依赖于足够的生产规模,只有在实际生产中反复试错才能推动技术的进步和成熟。前沿技术虽然发展空间巨大,但是在发展早期技术性能与既有产品往往存在较大差距,以致不能规模化生产,成本居高不下。如果完全依靠市场机制,就可能因市场规模不足,企业不愿意过早进入,即使进入的企业也会耗费漫长的时间才能使技术逐步完善。“新基建”的投资规模巨大,能够为前沿技术的产业化发展提供一个具有相当规模的早期市场,并通过“干中学”机制加快新技术的演进和成熟。当前,新一轮科技革命和产业变革正在全球范围兴起,主要国家的国内政策变化、国际关系调整的核心都是瞄准新一轮科技和产业大潮发力,以抢占未来国际竞争的先机,实现本国经济的快速增长。“新基建”已成为前沿技术产业化的重要拉动力。

第三,“新基建”助力新动能的孕育壮大。作为经济活动开展的支撑条件,基础设施对于产业的发展至关重要,其投资规模和结构能够影响资源要素的配置方式和效率[29],进而影响不同产业的发展速度,形成产业结构的变化甚至产业的更替。“新基建”投资是面向全局和长远发展的基础性、战略性、先导性、引领性投资[30]。如果支撑新产业的基础设施能够适时规划建设,就能够起到加速新产业、新模式、新业态发展和传统产业转型升级的作用,实现新旧动能转换。4G基础设施在我国的发展就是一个很好的例證。我国拥有全球规模最大的移动通信网络,4G基站实现了包括农村和人烟稀少地区的全面覆盖,加上智能手机价格下降和连续多年的“提速降费”,4G智能终端在我国的普及率很高。4G网络的广泛覆盖方便了人们的日常生活,带动了农村和边远地区农产品和特色产品的线上销售,促进了网购、社交网络、在线直播、短视频、O2O外卖等新模式、新业态的创新,主要服务于终端消费者的消费互联网发展还催生出大数据、云计算、人工智能、金融科技等新的数字科技及相关产业,使我国数字经济规模领先,数字科技水平也居于世界前列。同样,新型基础设施的建设和发展在未来将会继续催生新技术、新模式、新业态,成为新动能发展的重要推动力。在具有广泛连接、状态感知、数据分析等能力的新型基础设施支持下,传统企业不需要大规模投资建设自己的数字化设施和能力,可以按需购买、即取即用数据存储和处理等服务,低成本地实现数字化、智能化转型,如对用户数据的实时监控、分析和预测,对生产线工艺参数的优化等,同时也避免了存储、计算资源的浪费。

第四,“新基建”促进人民美好生活需要的实现。党的十九大报告指出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。新型基础设施通过支撑产业的智能化,将劳动者从繁重、危险、枯燥、重复的体力劳动中解放出来,有助于提高产业劳动生产率,从而可留出大量的时间用于劳动者享受生活和促进其个人发展。在新型基础设施的支撑下,各行业生产可以更加准确预判消费者的需求,以更低的成本生产定制化产品,更加精细地应对社会各种需求,将所需的物品、服务在所需之时按所需之量提供给所需之人,使每个人都能获得高品质的产品、享受高质量的服务。

第五,“新基建”赋能政府治理能力。高效的公共治理依赖于对数据的获取和数据处理能力。依托普遍存在的数字基础设施,政府管理部门可以获取经济社会生活的海量鲜活数据;利用大数据、人工智能等手段对数据进行分析、挖掘,作出更为精准的判断、预测并据此采取相应决策、实施相应政策,从而切实提高公共服务水平和社会治理能力。区块链去中心化、不可篡改的特性有助于一个更加诚信的社会的出现。可以说,新型基础设施将成为国家治理体系和治理能力现代化的有力支撑。例如,新型基础设施在应对新冠肺炎疫情中发挥了积极的作用:政府部门利用工业大数据,可以及时掌握应急物资的生产能力、库存状况和供应链企业的分布,快速组织口罩、消毒剂等医疗防护用品生产;利用电信运营商和各种数据平台的数据,可以快速锁定感染者的密切接触人群并对其进行隔离,利用定位数据生成“健康码”加快恢复人员流动和复工复产;利用互联网和各种数字平台,开展线上问诊,实施线上会议、远程协作办公,实现“停课不停学”[31]。可以看到,数字化和智能化水平越高、数字技术应用越好的国家,对新冠肺炎疫情的防控越有效。

四、推动“新基建”需要注意的问题及其政策取向

“新基建”既是关系当前“六稳”“六保”的重要政策抓手,又是着眼于未来智慧社会建设的重要战略。在推动“新基建”的过程中,需要汲取传统基础设施建设中的经验与教训,依据“新基建”的特性,制定和实施有效的国家战略和政策。

(一)推动“新基建”需要注意的问题

第一,“新基建”的不确定性高。数字技术作为快速演进中的前沿技术,具有高度的不确定性,包括技术的不确定性、市场的不确定性、组织的不确定性[32]。基础设施具有非竞争性或部分竞争性的特点,存在着正外部性和供给不足,因而政府在传统基础设施的规划建设中往往发挥着主导性的作用。相对于在市场中直接参与技术创新、市场竞争和面对用户的企业,政府对于技术和市场的不确定性更不敏感,因此正确作出新型基础设施技术路线选择和建设规模决策更加困难。一旦决策失误,不但会面临巨额的投资损失,而且会丧失在前沿数字技术领域的发展先机,并因新型基础设施建设的滞后影响经济社会的转型升级。

第二,“新基建”的价值折旧快。与传统基础设施以机械、建筑、设施等物质产品为主要表现形式不同,新型基础设施的主要物质载体是电子信息产品,以及其中蕴含的大量算法、软件和服务。相较于机械、建筑和设施,电子信息产品与软件、互联网服务的技术进步更快、折旧周期更短。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》对固定资产折旧最低年限的规定是:房屋、建筑物为20年,飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为10年,电子设备为3年。根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》,软件的折旧或摊销年限最短为2年。尽管超前的基础设施建设对于经济社会的发展至关重要,但是新型基础设施如果不能适时发挥作用,产生直接经济效益或间接社会效益,就可能造成巨大的资源浪费。

第三,“新基建”的竞争性强。虽然公共产品理论是基础设施建设的理论基石,但并不意味着基础设施必然要由政府来提供。在传统基础设施建设中,政府的参与程度较高,或者由政府进行投资,或者由公共部门直接运营,即使像通信、道路等商业化运营基础设施的准入也受到政府的严格管制。新型基础设施中的数字平台的形成是市场竞争的结果,企业可以利用技术突破带来的商业模式变革机遇建立平台,并实现平台规模的迅速扩大。由于网络效应的存在,在同一细分市场中通常最终只能剩下数量很少甚至一两家平台企业,这些平台成为许多第三方供应商甚至个人创业者经营活动开展的支撑条件。例如,电商平台能够给网店提供网店模板、数据存储和分析、金融支持等服务,大幅度降低了开店成本,提高了开店的便利性。在较为成熟的细分数字经济领域,虽然由于“赢家通吃”最终市场的平台数量不多,但彼此之间的竞争仍然非常激烈,同时,入驻同一平台的供应商也需要为争夺稀缺的流量进行激烈的竞争。

(二)推动“新基建”的政策取向

新型基础设施建设需要处理好长期与短期、政府与企业、规制与竞争等方面的关系。为此,推动“新基建”应坚持如下政策取向:

第一,面向未来,政府引导。新型基础设施的规划建设不应仅落脚于短期经济刺激,而要将其作为构建智慧社会、实现第二个百年奋斗目标的先导性工作和重要支撑[33]。通过发布“新型基础设施建设战略”或“新型基础设施建设行动指南”等指导性文件,吸引社会各界积极参与“新基建”,同时要纠正地方政府在“新基建”領域的短期化行为,避免造成新型基础设施的严重产能过剩和资源浪费,避免因盲目大干快上而加重地方政府财政负担、加剧债务风险。

第二,适度超前,小步快走。“新基建”是经济社会智能化转型的基础,如果新型基础设施建设滞后,就会成为经济社会智能化的瓶颈;但如果新型基础设施太过超前,又会造成资源的极大浪费。因此,“新基建”应当适度超前,根据技术成熟程度、市场开发程度“小步快走”地稳步推进。例如,5G投资规模巨大,仅中国的投资规模估计就会超过1万亿元,但是5G相应的市场需求尚未培育起来,还缺少大规模应用5G的场景。此时最好的策略不是一哄而上,而是根据市场需求的发展,在最需要的地区、领域、场景率先启动,逐步推进。

第三,放松准入,多元参与。随着改革开放的深入推进,我国的市场准入管制逐步放松,但仍然存在着限制企业进入和公平参与竞争的“玻璃门”“旋转门”“弹簧门”等问题[34]。新型基础设施投资规模巨大和公共物品的特性要求有实力的国有企业参与其中,但是新型基础设施技术含量高、技术发展方向高度不确定以及强竞争性的特征要求充分调动民间的投资积极性,吸引大量的企业特别是民营企业、中小微企业的参与。

第四,合理分工,企业先行。新型基础设施建设应处理好政府与市场的关系,把市场愿意做、擅长做的交给市场,市场做不好的政府可以参与[35]。政府的作用主要是从全局着手,制定基础设施发展愿景,并对“新基建”相关科学研究和具有非竞争性的公共物品提供资金支持,通过政府投资的基础设施建设为数字技术的产业化提供市场。在更多的基础设施领域,特别是具有部分竞争性的领域,应更好地调动企业的积极性,具有公共物品性质的基础设施也应该积极采取PPP模式,鼓励私营企业、民营资本参与基础设施的建设与运营。

第五,需求引导,竞争推动。新型基础设施是新兴产业发展的重要支撑力量,但其服务于新兴产业发展,需要新兴产业规模扩大的拉动。例如,充电桩设施的建设取决于新能源汽车的保有量和发展速度。对于新兴产业的发展,政府的重点工作不是提出明确的技术路线和规模目标,而应从公共利益出发设定更大的愿景、创造良好的产业发展环境,引导企业在新兴产业的投资和创新,并随着产业规模的扩大带动对新型基础设施的需求增长。例如在新能源汽车领域,政府要做的不应是选择锂电池路线或燃料电池路线、充电或换电模式,制定规模目标,而应根据可持续发展的要求设定能耗标准和减排目标,对达到能耗标准和减排目标的产品给予补贴,以此激励不同技术路线的竞争,与此同时,基础设施建设也要随之跟进。

参考文献

[1]田杰棠.如何理解“新基建”的意义?[EB/OL].(2020-03-13)[2020-04-15].https://www.tisi.org/13371.

[2]闫德利.“新基建”:是什么?为什么?怎么干?[EB/OL].(2020-03-19)[2020-04-15].https://www.tisi.org/13457.

[3]国家发展改革委4月份新闻发布会实录[EB/OL].(2020-04-20)[2020-04-21].https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202004/W020200420465025588472.docx.

[4]黄舍予.中国信通院院长刘多:“数字基建”在“新基建”中发挥核心作用[N].人民邮电,2020-04-22(001).

[5]潘教峰,万劲波.新基建十大战略方向[J].瞭望,2020(17).

[6]邓聪.中国工程院院士张平:“数字基建”是新时代增强综合国力的必经之路[N].人民邮电,2020-04-28(001).

[7]刘树成.现代经济词典[M].南京:凤凰出版社,江苏人民出版社,2002:474-475.

[8]UNDERHILL M D. The handbook of infrastructure investing[M]. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2010: 2,15.

[9]WEBER B, et al. Infrastructure as an asset class investment strategy, sustainability, project finance and PPP[M]. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Ltd. 2016: XXV, XXVI, 13.

[10]FRISCHMANN B M. Infrastructure: the social value of shared resources[M]. New York: Oxford University Press, 2012: 61-65.

[11]任泽平,熊柴,孙婉莹,等.中国新基建研究报告[EB/OL].(2020-04-10)[2020-04-15].https://mp.weixin.qq.com/s/jwPeeaWiHSMXGvQzX_xAAw.

[12]LIPSEY R G, CARLAW K L, BEKAR C T. Economic transformations: General purpose technologies and long term economic growth. Oxford: Oxford University Press, 2005: 98.

[13]布朗温·H.霍尔,内森·罗森博格.创新经济学手册:第二卷[M].上海市科学学研究所译,上海:上海交通大学出版社,2017:35-37.

[14]HOGENDORN C, BRETT F. Infrastructure and general purpose technologies: A technology flow framework [EB/OL].(2017-01)[2020-04-15].http://repec.wesleyan.edu/pdf/chogendorn/2017001_hogendorn.pdf, January 2017.

[15]BENS, BOSC R, JIAO J, et al. Digital infrastructure: Overcoming the Digital Divide in China and the European Union.[EB/OL]. (2017-11)[2020-04-15].http://aei.pitt.edu/92718/.

[16]吴绪亮.新基建与数字中国发展的战略逻辑[N].中国经济时报,2020-04-23(A04).

[17]李燕.工业互联网平台发展的制约因素与推进策略[J].改革,2019(10):35-44.

[18]卓越,王玉喜.平台经济视野的网约车风险及其监管[J].改革,2019(9):83-92.

[19]李毅中.准确把握内涵外延 精准有序推进“新基建”[N].中国电子报,2020-04-03(001).

[20]辛勇飞.加快新型基础设施建设 推动经济社会数字化转型[N].人民邮电,2020-03-11(003)

[21]刘松.数字基础设施建设需兼顾现实和未来[N].中国电子报,2020-04-14(3).

[22]工业互联网产业联盟.工业互联网体系架构(版本2.0)[R/OL].(2020-04-23)[2020-04-30].http://www.aii-alliance.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=23&id=1489.

[23]JACKSON F. Cities of the future: digitally-transformed infrastructure[EB/OL]. (2018-09-26)[2020-04-15].https://www.raconteur.net/digital-transformation/digitally-transformed-infrastructure.

[24]CHAKRAVORTI B, CHATURVEDI R S, TROEIN C. Building smart societies-A blueprint for Action: How the worlds most digitally advanced governments offer a strategic choice framework on technology for policymakers[R/OL].(2017-11)[2020-04-15].https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2017/12/SmartSocieties_2017_web.pdf.

[25]IBM. Smarter planet[EB/OL].(2008-11-06)[2020-05-01].https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/smarterplanet/.

[26]周利敏,钟海欣.社会5.0、超智能社会及未来图景[J].社会科学研究,2019(6):1-9.

[27]赵刚.从“智慧型经济”到智慧社会[N].学习时报,2017-11-08(7).

[28]王曉明,刘昌新.“新基建”为经济增长提供新动力[N].经济日报,2020-03-01(12).

[29]潘雅茹,高红贵.基础设施投资的资源错配效应研究[J].改革,2019(7):62-72.

[30]潘教峰,万劲波.新基建如何实现代际飞跃[J].瞭望,2020(16).

[31]渠慎宁,杨丹辉.突发公共卫生事件的智能化应对:理论追溯与趋向研判[J].改革,2020(3):14-21.

[32]李晓华,吕铁.战略性新兴产业的特征与政策导向研究[J].宏观经济研究,2010(9):20-26.

[33]郭春丽.第二个百年目标:全景展望与实现路径[J].改革,2018(11):16-29.

[34]陈小亮.发展“新基建”应该谨防三大“老问题”[EB/OL].(2020-04-20)[2020-04-21].https://share.gmw.cn/economy/xinxi/2020-04/20/content_33754799.htm?from=timeline&isappinstalled=0.

[35]杨志勇.新基建的财政力量与风险[EB/OL].(2020-03-13)[2020-04-15].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6488115.

(责任编辑:许志敏)