中央高校改善基本办学条件专项绩效评价管理研究

杨东方

摘要:本文通过对中央高校改善基本办学条件专项管理全过程的透视,阐述了管理过程存在的问题与不足,总结了开展改善基本办学条件专项绩效评价的必要性,并针对高校改善基本办学条件的评价问题构建了可靠的评价体系,用以提升管理水平,提高财政资金的使用效益。

关键词:改善基本办学条件;绩效评价;高校

改善基本办学条件专项是高校财政专项资金重要组成部分,随着高校教育事业的不断发展,预算绩效管理改革日益深化,改善基本办学条件专项资金绩效评价作用日益凸显。如何构建系统的改善基本办学条件专项绩效评价体系,规范绩效评价方式,不断提高财政资金使用效益,是亟须解决的问题。

一、高校改善基本办学条件专项管理中存在的问题及原因分析

(一)存在问题

在财政资金的大力支持下,中央高校改善基本办学条件专项资金投入逐年增加,但部分高校改善基本办学条件专项建设效果远未达到预期水平。其主要原因为:高校对改善基本办学条件专项资金管理较为粗放,对项目管理重视程度不高,专项资金在前期立项、过程管理、审计监督、绩效评价等环节的问题不断暴露。

1.项目论证不深入

高校在改善基本办学条件专项前期立项环节普遍存在以下问题:一、缺乏改善基本办学条件专项整体规划与顶层设计;二、项目前期调研论证不深入,立项依据不充分,预算编制不细致,个别项目申报存在盲目性。

2.项目管理不到位

尽管近年来高校逐步重视改善基本办学条件专项资金管理,加强内控制度建设,但仍然存在着项目管理不科学、各职能部门责任分工不明确、项目实施内容与前期立项内容调整较大、为达到预算执行进度要求提前支付项目款项、项目调整程序不规范等问题。

3.项目监督不到位

各高校改善基本办学条件专项普遍存在项目过程监督缺失的问题,一是项目验收缺失,仅仅对上级部门要求进行验收审计的项目进行验收,对于未强制要求验收的项目仅就各单项合同进行验收、结算,项目整体不进行验收;二是校内缺乏对改善基本办学条件专项建设的监督机制,造成对项目的整体把控不足。

4.项目绩效评价缺失

高校在改善基本办学条件专项管理过程中,普遍存在着“重支出、轻绩效”现象,一是大部分高校仅仅停留在被动地完成上级部门布置的绩效评价任务层面上,从不主动做绩效评价;二是各高校内部绩效评价制度缺失;三是项目执行结果反馈环节缺失,项目建设完成的结果、是否达到预期绩效目标等情况均不向师生公开,导致项目执行部门不反思项目执行存在的问题、不完善内控制度,使得项目绩效管理成为一纸空谈,无法有效提升财政资金使用效益。

(二)原因分析

1.绩效评价效果不显著

尽管近年来财政部门要求各高校进行绩效自评,引导各高校对部分专项进行绩效评价,但目前各高校配套的体制机制仍不健全,具体来说,绩效评价指标的有效性、绩效评价制度的成熟性、绩效评价体系的完善程度以及绩效评价反馈的及时性都不能保证。与此同时,改善基本办学条件专项绩效评价的结果也没有成为来年专项资金分配的重要依据,导致了绩效评价的功效不能得到明显体现。绩效评价的不完善、奖惩措施的缺失直接导致项目建设水平无法有效提升。

2.项目管理机制不科学

尽管各高校从财务管理、资产管理、招投标管理、档案管理、基建管理、审计结算等诸多方面不断完善内控制度,但是缺乏对改善基本办学条件项目的顶层规划、项目总体验收的牵头部门或领导机构,直接导致项目虽然在财务、招标、资产等各个子方面建设合法合规,但整体建设效果并不显著。

二、高校开展改善基本办学条件专项资金绩效评价的必要性

高校开展改善基本办学条件专项绩效评价是指运用科学、规范的绩效评价方法制定统一的评价标准,对专项资金的立项、过程、效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评估。绩效评价有益于解决项目前期立项、执行过程、过程监督等环节暴露出的诸多问题,对项目管理的规范性,教育资源分配经济化、透明化、公平化具有重要意义。

(一)开展绩效评价有利于项目管理的规范性

作为项目建设情况的综合评估,绩效评价将有利于正确引导和规范财政资金的管理与使用,形成有效的监督机制。开展绩效评价将提升绩效目标设置的精细化、准确化水平,加强项目前期立项工作的严谨性;将进一步避免项目建设过程与项目立项内容存在大量调整的问题出现;推進项目绩效考核,对于项目执行较快并且绩效目标完成较好的项目建设单位和项目负责人给予一定的奖励,向项目执行缓慢或者执行结果严重偏离绩效目标的建设单位和项目负责人问责,切实达到有效监督的效果。

(二)开展绩效评价有利于教育资源分配公平化

开展绩效评价有利于优化专项资金支出结构,促使项目专项资金的分配更加科学、合理,资金的投入更具针对性,以最少的财政资源实现项目效益的最大化,为高校良性发展添砖加瓦[1];开展绩效评价有利于增加财政支出透明度,提高师生对高校信任度;同时,以绩效为导向的资源配置将大大提高财政资金使用效益,提高资源配置公平度,促进资源的有效配置。

三、绩效评价体系的构建

建立科学有效的专项绩效评价体系有利于提高包括中央高校改善基本办学条件专项在内的财政资金管理水平以及使用效率,也是保障绩效评价具体落实和绩效评价目标实现的重要前提。总体来看,与专项资金绩效评价相关的流程及其主要任务包括前期准备、实施评价、结果反馈等三方面内容。

(一)前期准备

1.成立绩效评价工作领导小组

高校应成立绩效评价工作领导小组,学校校长担任组长,分管审计副校长担任副组长,成员由审计处、财务处、资产处、后勤保障处、教务处、研究生院等相关部门负责人组成。领导小组下设办公室,办公室可设在审计处,具体负责组织绩效评价工作。

绩效评价工作领导小组作为绩效评价、绩效考核的校级议事协调机构,主要职责为指导全校绩效评价工作;审议学校绩效评价、绩效考核管理制度;明确年度绩效评价项目;监督相关部门做好财政专项绩效目标制定、绩效评价开展以及绩效考核的落实。

2.明确绩效评价机构

高校绩效评价机构是经评价主体规划安排、委托独立开展专项绩效评价的机构。目前上级主管部门选取高校部分项目做绩效评价,普遍采用指定第三方评价机构的方式进行,对于没有被主管部门指定为必须进行绩效评价的项目,高校应主动聘请具有相应资质的第三方评价机构进行校内绩效评价,实现高校财政专项绩效评价全覆盖。

(二)开展评价

1.制定绩效评价指标体系

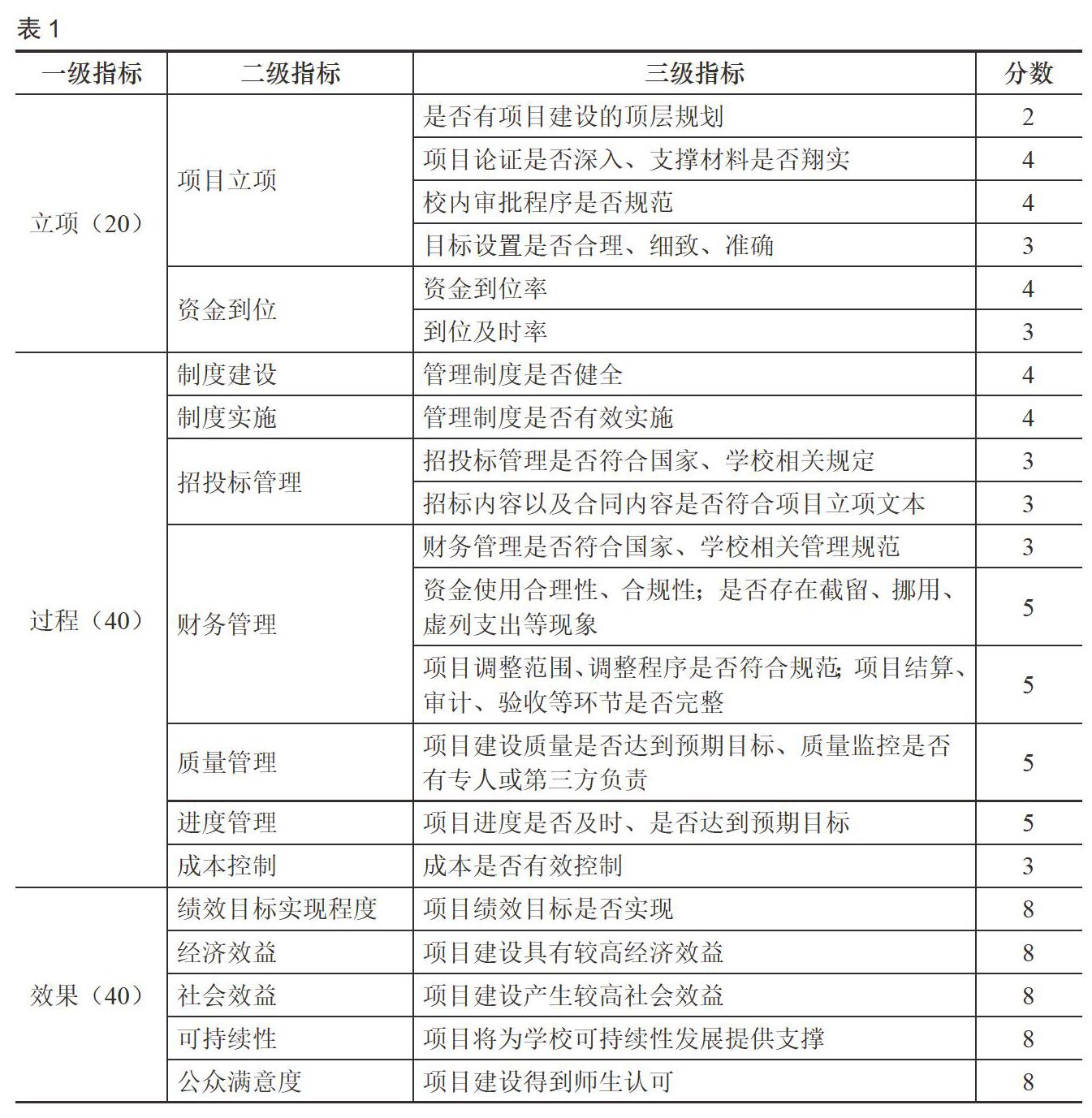

改善基本办学条件专项进行绩效评价时,采用合适的指标体系是关键[2]。笔者通过调查研究,结合高校实际情况构建了中央高校改善基本办学专项资金绩效评价指标体系:(见表1)

2.收集、审核绩效相关材料

绩效评价资料的收集应由受委托的第三方评价机构主导,高校应以自评报告的形式将项目主要情况提交给第三方评价机构。评价机构根据评价工作要求,围绕评价指标,有目的地到项目实施现场核实,通过实地勘查、听取汇报、个别约谈、问卷调查等多种方式收集并核实支撑材料的真实性、有效性。

3.形成绩效评价报告

在这一阶段,评价机构需要对项目绩效情况进行综合性评判,形成全面反映专项绩效的评价结论。根据项目立项的背景,针对建设效果、存在问题等方面给出相应的建议,同时依照绩效评价的标准和指标进行打分,目的是为了确保评价结果的公正性和客观性。

(三)结果反馈

高校应及时将绩效评价报告反馈给项目主管部门并向全校师生公开,以此作为绩效考核以及下一年度资金分配的重要依据。绩效结果反馈及绩效考核工作将不断促进高校改善基本办学条件专项资金的使用和管理效率,最终逐步形成绩效评价的长效机制。

高校改善基本办学专项资金绩效管理工作仍处在起步阶段,高校应通过改善基本办学条件专项绩效评价工作的开展,将绩效管理的理念贯穿到每一项具体工作中,逐步完善绩效管理各项制度,建立健全绩效评价体系,提高财政资金管理水平,有效提升财政资金的使用效益[3]。在大力推进预算绩效管理工作的同时,为了更好地服务大众,更好地配合主管部门以及财政部门的工作,各高校应该在绩效评价体系构建方面持續发力,逐步建立建设高效稳定的再评价工作机制,为扩大绩效评价体系的应用范围、提高绩效评价的使用效果奠定坚实基础。[4]

参考文献:

[1]兰军瑞.高校项目建设专项资金绩效评价研究[J].会计之友,2014 (20):31-33.

[2]苏立恒.对财政专项资金绩效评价的思考——以A高校知识产权专项为例[J].行政事业资产与财务,2013 (10):25-27.

[3]林珊.绩效管理理论视角下高校财政专项资金管理研究[J].现代商业,2014 (29):185-186.

[4]赵敏,王蕾.财政支出绩效评价的质量标准及控制体系研究[J].财政研究,2016 (10):76-84.