吴大澂和封泥研究

◇ 白谦慎

一

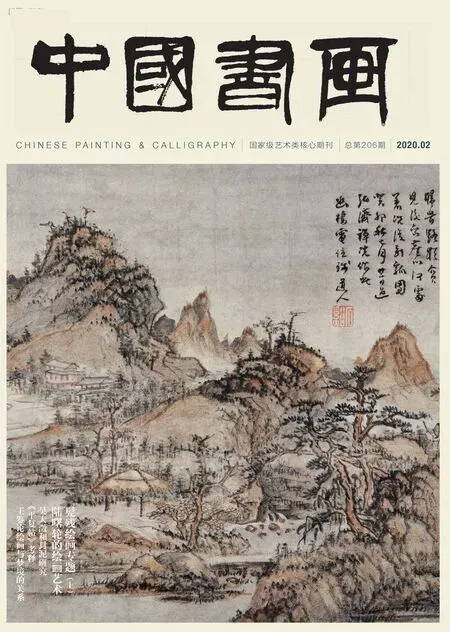

枫江书屋主人藏有一部《簠斋封泥》,共五册,收入晚清著名金石收藏家陈介祺(1813 1884)旧藏古封泥拓片422枚,内有晚清名宦、著名学者吴大澂(1835 1902)手批129处。收藏印有“愙斋集古”(图1)、“趛斋审定”、“赵叔孺收藏印”等。

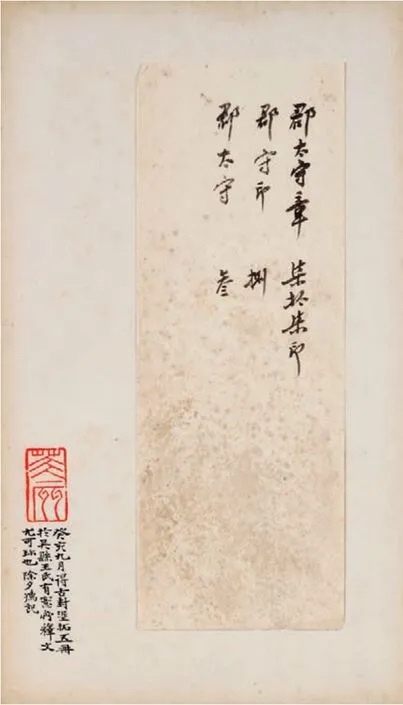

第一册有袁克文(1889 1931)的引首“古封泥”,款曰:“簠斋藏泥,愙丈考释,今归冰铁盦。丁巳三月克文观记。”(图2)丁巳为1917年,此时,这一册页由苏州吴县篆刻家王大炘(斋号冰铁盦,1869 1924)收藏。

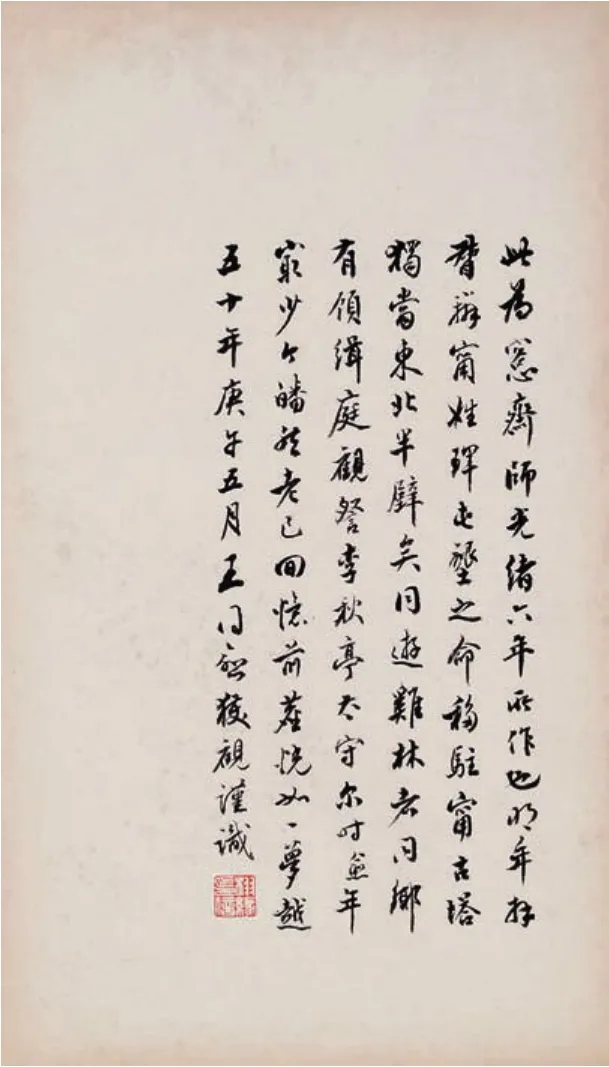

其中一册有朱士林长跋:

前见《封泥考略》,集海丰吴氏双虞壶斋、潍县陈氏簠斋所收藏者,辑为十卷,搜罗宏富,世所仅有。然非庐山真面目也。乙卯首夏在王君巏山案头见愙斋所得簠斋原拓本。拓既精美,注更详确。前有帮办吉林边务关防,当为督师出关时之手笔(?)。戎马倥偬,余暇猶能及此,觉轻裘缓带,雅歌投壶,儒将风流,后先一辙,足千古矣。巏山尚命补注疑阙,以成完璧。后之得者,其重宝之。乙卯天中节后五日寒泉子识。(图3)

朱士林,字贞木、半亭,号寒泉子,浙江归安人,喜篆刻。曾官广东道员,民国建立后,号辛亥逸民。题跋中提到的王巏山即王大炘,冠山为其号之一,巏与冠为谐音,王大炘有时刻印边款就署为“巏山王大炘”。归安就在苏州附近,朱士林和同为篆刻家的王大炘时有过从,他的题跋说明,1915年(乙卯)王大炘就拥有这部册页了。吴大澂于1902年去世,此后家中有部分收藏流出,册页上未见吴湖帆的收藏印,或在吴湖帆未及弱冠时已流出吴家。

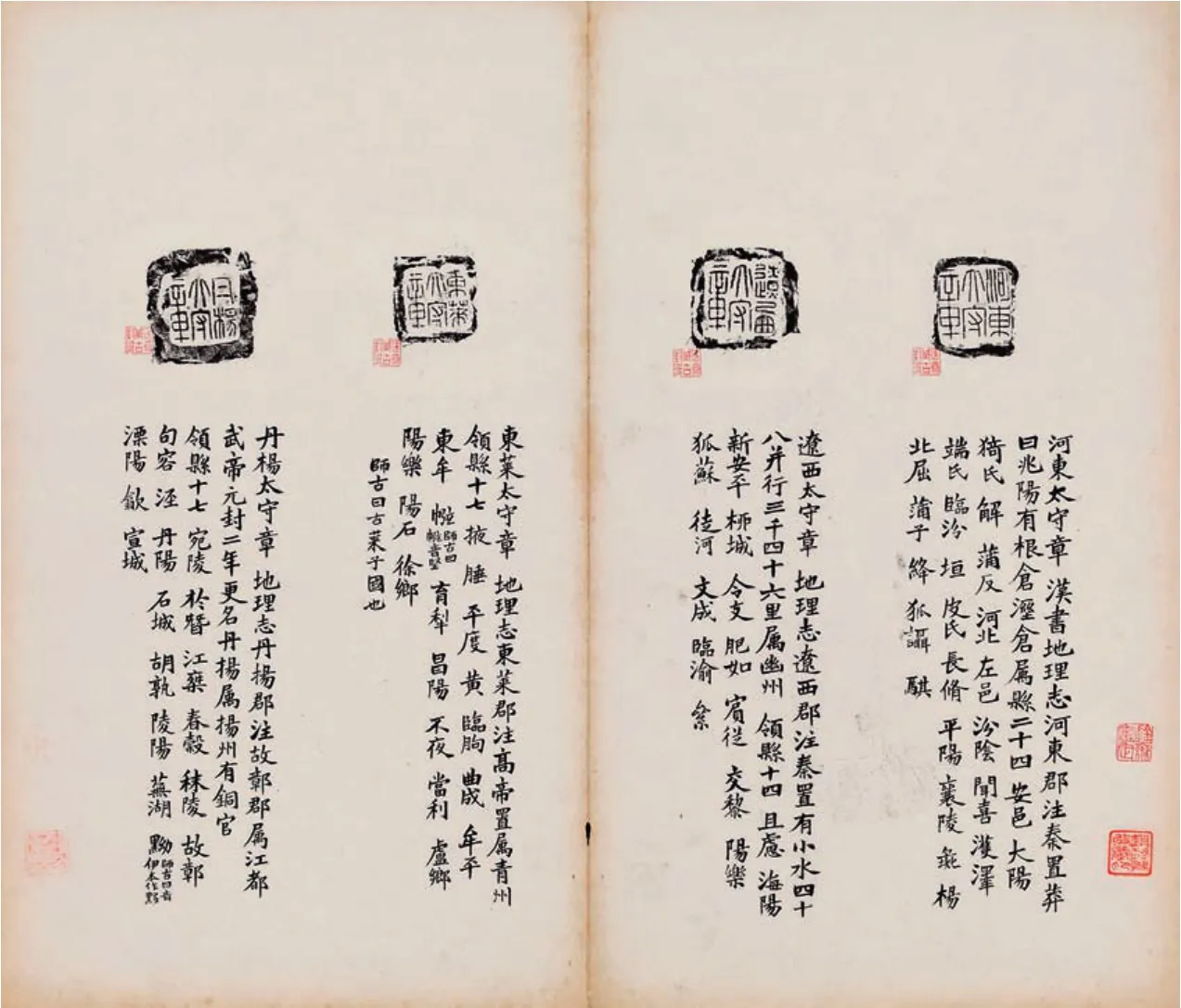

数年后,《簠斋封泥》易手。册中有赵时棡(叔孺,1874 1945)跋:“癸亥九月得古封泥拓五册于吴县王氏。有愙斋释文,尤可珍也。除夕孺记。”(图4)癸亥为1923年,除夕已是西历的1924年。王大炘卒于1924年,此册或在其病重或去世后不久即被赵时棡购得。

此册还有与吴大澂亲近的门人王同愈(1856 1941)的题跋,交代了吴大澂考释这册封泥的大约时间:

此为愙斋师光绪六年所作也。明年拜督办宁姓珲屯垦之命,移驻宁古塔,独当东北半壁矣。同游鸡林者同乡有顾缉庭观察、李秋亭太守。尔时愈年最少。今皤然老已。回忆前尘,恍如一梦越五十年。庚午五月王同愈获观谨识。(图5)

光绪六年为1880年,这年的正月二十一日,吴大澂被任命为“吉林事务帮办”,五月十七日行抵吉林省城。由于册上有“钦派帮办吉林边务事宜关防”一枚,王同愈先生认为此册作于1880年。

然而,王同愈的外甥、编撰吴大澂年谱的顾廷龙先生(1904 1998)对吴大澂的考释时间则有更为具体的交代:

簠斋藏封泥拓本四册,于其职官地名考证甚多,如曰“汉将军印皆曰章,莽好更汉制,改章为印,改五字为六字”。于“颖川太守章”曰:“大澂按:《说文》颍川、阳城、乾山,东入淮,豫州浸。《汉书》亦从水作‘颍’,此作‘颖’,乃印文假借字。”又“陇西太守章”曰:“按莽改为太守为连率,大澂藏有塗金虎符半,文曰:‘新与压戎西道连率为虎符。’《汉书》注西治,疑西道之误。或始称西治,后有改为西道,不可考矣。”此为屯防宁古塔时所著,今藏鄞赵时棡家。〔1〕

顾廷龙先生指出此册的考释文字著于吴大澂屯防宁古塔时。吴大澂是在1881年四月十五日得到任命,督办三姓、宁古塔防务和屯垦。〔2〕四月二十日,具折谢恩,并请换关防“钦差督办宁古塔等处事宜之关防”。次年(1882)年初,开始常驻宁古塔。王同愈在《簠斋藏封泥》册上没有见到吴大澂的新关防,故将此册的释文定于1880年。顾廷龙先生可能是在编撰《吴愙斋先生年谱》的过程中,仔细阅读了吴大澂与陈介祺等友人之间往来的信札,判断吴大澂考释陈介祺藏封泥的时间很可能在驻防宁古塔期间。只是顾廷龙称赵时棡所藏为四册,或为误记,因为赵时棡自己的题跋称其为五册。

图3

图4

图5

吴大澂于1880年至1883年初次出使吉林期间,留下了《北征日记》。目前《北征日记》共有两个残本:中国社会科学院新近发现的《北征日记》始于辛巳年(1881)二月初一日,迄于壬午年四月三十日;上海图书馆藏《北征日记》,紧接着中国社科院近代史所图书馆所藏那册,始于壬午年五月初一日,终于癸亥(1883)八月十九日。癸亥九月十二日,吴大澂启程离开吉林。也就是说,《北征日记》很可能缺1880年四月至1881年二月这一时段的一册。目前存世的《北征日记》中记载最多的学术活动便是撰写《说文古籀补》(这是吴大澂著作之一)。偶尔也提及题瓦当、钟鼎、陶文拓片,未见有考释封泥的记载。和封泥或许相关的信息便是,在辛巳年二月,吴大澂读《汉书》甚勤,〔3〕四月有“自题拓册”的记载,〔4〕不知指的是否就是封泥册。《北征日记》非常简略,每日活动通常只记一到三行,并非事无巨靡皆有记载。从册上的考释来看,也并无系统性。或是吴大澂在读《汉书》时,于考证封泥有所心得,便在拓片旁记下,尚未系统整理。由于吴大澂在己卯年(1879)就得到了陈介祺寄给他的封泥(详见以下讨论),也不排除吴大澂在庚辰年(1880)就已开始考释封泥。只是不知这一年的《北征日记》是否尚存世间,即使存在,亦不知是否有所记录。

二

吴大澂考释《簠斋封泥》,是吴陈二人在19世纪70年代至80年代密切的金石交往的一个见证。

陈介祺是吴大澂外祖父韩崇(1783 1860)的友人,但吴大澂和这位前辈的通信却始于1873年。笔者所见到吴大澂写给陈介祺最后的信在癸未年十二月六日,时间已在1884年年初,陈介祺也在那年去世。吴陈之间通信长达十年,不少信札存世,其中涉及金石收藏和考释的内容非常多。由于以数量而论,封泥在当时的金石收藏中是很小的一宗,吴陈通信中涉及封泥的并不多,兹将相关内容摘录如下。

1873年十一月十五日,陈介祺在其致吴大澂的信中提到了封泥(即信中所言“泥封”):

既承雅意,则尊藏固求善本全分精者,尤不厌多。长安所得所见,尤望一一勿忘远人,敢不悉拓所藏以报。知必蒙过爱,时时念之,而不少靳惜也。汉石精拓、瓦当、泥封、古印、六朝以上佳刻,均企或子年,或徐东甫处交寄,均可奉上。〔5〕

此时吴大澂正在陕甘学政任上,驻扎在西安,陕西文物出土最丰富之地,所以陈介祺希望能得到各种关于金石的信息,包括封泥。

1875年六月十七日,陈介祺在其致吴大澂的信中大致谈到了自己的封泥收藏:

敝藏金文刻已检齐二分付装,装成当由都转寄。较前增弩一册,或镜瓦亦可续出。今年止拓得六朝石六十余,泥封三百余,弩二十而已。〔6〕

在得知陈介祺已经拓成封泥三百多种后,吴大澂在1875年十二月三日致陈介祺的信中写道:

前示泥封可得三百余种,别为一集,未知已摹刻否?亦祈拓寄全本,当由廉生处缴价。当时阳甲城内乡民,于颓垣中掘得泥封数百,苏七尽得之以归尊处,外间流传绝少,以后亦无出土者。大澂访诸乡间,仅搜得二十种耳。〔7〕

吴大澂在此札中提到了陈介祺封泥得自西安的古董商苏亿年,数量在数百枚,希望陈介祺能够摹刻这批印泥,公诸于世,并能够得到原拓全分。由于封泥数量少,吴大澂本人在陕西四处搜寻,仅得二十种。

两个月后,亦即1876年二月十日,吴大澂在致陈介祺的信中再次提出:“尊藏三代秦汉彝器拓,欲得一全分,如泥封有拓出者,求寄一分,当再续缴拓费。”〔8〕

此后,吴大澂在致陈介祺的信中,不断地提出,希望能够得到陈介祺所藏封泥拓本全分。如五月廿四日,吴大澂在致陈介祺的信中又说:“秦拓十二种再求二分,十钟全形屏拓求一分,镜拓、泉笵拓、泥封拓,各求一全分,拓费陆续奉缴,并启开示为感。”〔9〕

注释:

〔1〕顾廷龙,《吴愙斋先生年谱》(台北:文海出版社1965年版),第277页。

〔2〕见中国社会科学院近代史所图书馆藏《北征日记》。

〔3〕参见《北征日记》,辛巳年二月初一日,初七日,初八日,初九日,十二日,十四日,十五日,十八日,十九日,二十日。

〔4〕参见《北征日记》,辛巳年四月十三日。

〔5〕陈介祺,《簠斋尺牍》(台北:古亭书屋影印本1969年版),第7页。

〔6〕陈介祺,《簠斋尺牍》,第65页。

〔7〕吴大澂著,陆德富、张晓川整理,《吴大澂书信四种》(南京:凤凰出版社2016年版),第30页。

图6

1876年六月十四日,陈介祺在致吴大澂的信中说:“泥封敝藏者拓毕。唯小倩仲饴水部旧藏拓不至,合之六百余。子苾有成书,再有亦当补入。泥封无绳文而又似新陶者,多伪。”〔10〕七月四日,陈介祺又在致吴大澂的信中又说:“东土竟亦有泥封,文曰:‘姑幕丞印 ,未及拓。”〔11〕可见,陈介祺还在不断地收集封泥。

不过,陈介祺虽然在前引信中提到的“泥封敝藏者拓毕”,却不是为吴大澂拓的全分。所以,九月六日,吴大澂再次提出了请陈介祺将其所藏封泥能拓一全分寄下:“正封函间,接七月四日手示,承寄瓦拓十四,古蜡封瓦片一,至感,至感。阴款瓦似笵非笵,至奇至佳。泥封求一全分,如尚未寄,可由子年丈转寄吴中。”〔12〕(此札附在九月六日信后,应书于同时)。

1878年十一月廿七日,吴大澂在致陈介祺的信中提到,陈介祺计划将其收藏的封泥拓本寄给吴大澂:得知“尚有汉唐随晋各铜符拓及泥封拓数十种未及用印题识,当于月初交东甫续寄”〔13〕。

次年人日(正月初七),人在河南任河北道台的吴大澂致信陈介祺告知:“去腊接奉手教(十二月五日发),承示古、泥印并匋拓三十五纸,敬谢,敬谢。”〔14〕但这远远不是吴大澂从1875年十二月就开始向陈介祺索要将其所藏封泥拓本全分。

不过,在这一年的五月,吴大澂已经得知,陈介祺将命其拓工姚学恒(公符)为吴大澂拓封泥全分。吴大澂在致陈介祺的信中写道:“请姚公符兄代拓泥封一分,至感至祷。”〔15〕

1879年九月十九日,陈介祺终于将所藏全分封泥的拓片寄给了吴大澂,他在信中写道:“附上封泥拓全分五百余纸,新得古匋拓数百纸。”信后有具体的数字:“附上陶器拓四百十二纸(计十一束);封泥拓全分共五百零九纸。”〔16〕

十月下旬,吴大澂收到了陈介祺寄到的封泥。他在十月廿五日的信中写道:

承寄古匋拓四百十二纸,泥封拓五百九纸,中多异品,地名、官名有无可考证者,竢编目录考,一一就正。泥封汇为一集,可补《古官印考》所不及,实古今金石家所罕见至宝!至宝!感甚!感甚!〔17〕

由于封泥拓通常很小,五百多纸,分量也不重。次年吴大澂赴吉林时,将其带到吉林考订。但是目前枫江书屋所藏《簠斋封泥》为422枚来看,比陈介祺所说的“五百零九纸”少了87枚。目前的422枚封泥拓片共裱成五册,每册所收数量不一:第一册106枚,第二册88枚,第三册63枚,第四册95枚,第五册70枚。

所少的85枚也正好在这些册页的厚薄范围之内,会不会在递藏过程中遗失了有87枚封泥拓本的一册呢?如果这一推测合理的话,那么在数字上就和陈介祺信札中所说的数字基本吻合了。

在此后的数年中,吴大澂还不断地收到陈介祺寄来的封泥拓本。1882年六月初八日,吴大澂致信陈介祺:

五月十七日,吴副将、傅从九行抵宁古塔城,带到二月十八、十九、二十、廿二、廿三、廿五、廿七、廿八日惠复各缄,承寄鼎、(上白下匕,右为殳)、簋、爵、戈、弩、符、竟各种杂器拓一封,古匋拓二封,匋图二封,泥封拓一封,泥封目一封,《积榖事目》六本,瓦量拓册一本,读之竟夕,惟感厚爱之肫挚,期许之远大。〔18〕

吴大澂也想把自己收藏的封泥寄给陈介祺。1882年七月八日,吴大澂在致陈介祺的信中写道:“六月初七至初九日,详复三十二纸并检寄封泥拓八十纸,虎、龟、鱼符拓十四纸,因无入都妥便,尚未封寄。”〔19〕在同月致陈介祺信札中,吴大澂再次提到:“属书联语及鄙藏封泥拓八十,俟有折弁入都,带交东甫转寄,较为妥 协。”〔20〕

九月二日,吴大澂终于将自己所藏封泥寄出,他在致陈介祺信中云:

鄙藏封泥八十种,久欲奉寄,因无妥便,迟迟至今。兹交折差带至都中,由东甫同年处寄呈赏鉴。编目一册,如有误列次叙,乞为更正之。〔21〕

注释:

〔8〕《吴大澂书信四种》,第32页。

〔9〕《吴大澂书信四种》,第35页。

〔10〕陈介祺,《簠斋尺牍》,第120 121页。

〔11〕陈介祺,《簠斋尺牍》,第136页。

〔12〕《吴大澂书信四种》,第37 38页。

〔13〕《吴大澂书信四种》,第70页。

〔14〕《吴大澂书信四种》,第71页。

〔15〕《吴大澂书信四种》,第72页。

〔16〕陈介祺,《簠斋尺牍》,第305页,第308页。

〔17〕国家图书馆藏《吴大澂书札》(稿本,编号4803),第1册,第2页或4803-01-02。

〔18〕《吴大澂书信四种》,第86 87页。

〔19〕《吴大澂书信四种》,第64页。从信笺看,应写于吉林。此札后有吴大澂的一个古董单子:“以上皆关中友人杨实斋代购寄至都门,光绪八年六月十八日领饟官由都带来。”

〔20〕《吴大澂书信四种》,第94页。

〔21〕《吴大澂书信四种》,第94页。

〔22〕《 马关条约》签订后,吴大澄于 1895 年五月二十五日,为战争赔款一事给张之洞(1837 1909)发了一通电报,提出以部分家藏古董抵赔款:“倭索偿款太巨,国用不足,臣子当毁家纾难。大澄廉俸所入,悉以购买古器,别无积蓄。拟以古铜器百种、古玉器百种、古镜五十圆、古瓷器五十种、古砖瓦百种、古泥封百种、书画百种、古泉币千三百种、古铜印千三百种,共三千二百种,抵与日本,请减去赔款二十分之一。”在1895 年吴大澂提出抵赔款的单子里,有封泥百枚。从吴大澂已知具体的某类藏品的实际数字通常起码是他提出这类抵押品的数字的两倍或更多来看,吴大澂收藏的封泥很可能远远多于 100 枚。

〔23〕《吴大澂书信四种》,第95页。

〔24〕孙慰祖,《封泥发现与研究》(上海书店出版社2002年版),第1 2页。

〔25〕孙慰祖,《封泥发现与研究》,第16页。此外,由于封泥留下了古代封缄文书和物品的实物,学者们也据此研究了古代的封缄和检署制度。

〔26〕当然,两者亦有不同:印章原物,除了文字,还可以研究其材质,印纽等;封泥实物,则还可以研究检署方式。

〔27〕孙慰祖,《封泥发现与研究》,第63页。另可参见郑宇清撰《封泥考略研究》,台湾成功大学中国文学系硕士论文(2011年),第55 71页。

吴大澂寄给陈介祺的《愙斋所藏封泥目》一卷,今藏国家图书馆。封面有吴大澂篆书题耑:“《愙斋所藏封泥目》,光绪八年壬午秋七月编共八十种。”上有陈介祺跋曰:“清卿仆正寄,十月廿一日至,次日校,约去三十。”也就是说,在1882年时,吴大澂藏有封泥80枚,其中约有30枚陈介祺认为不真,赝品的比例非常高。〔22〕

在同年十月十七日致陈介祺信中,吴大澂云:

十月十六日领饟委员由京旋塔,带到五月廿日所发手书二十五纸,承寄戈、爵、(左金右上禾下鼎)、、符、钩、古匋、古化、封泥、造像铜碑各拓,又《封泥考略》目弟十卷。〔23〕

图7

图8

由此可知,陈介祺在1879年那次寄过所藏封泥全分拓片后,还在不断地将封泥拓本寄给吴大澂。这些拓本究竟是重复的,吴大澂用来送人,还是陈介祺新收的封泥,不详。

综上所述,枫江书屋所藏吴大澂考释的陈介祺藏封泥拓本,很可能是1879年九月陈介祺寄给吴大澂的那批封泥。1880年,吴大澂将其带到了吉林,并在那里开始了考释工作。

三

从道光二年(1822)封泥最初在四川被发现,到1880年吴大澂在吉林考释陈介祺藏封泥,差不多整整六十年。这六十年间,清代金石学家对封泥的认识有一个逐渐深化的过程。从最初它被认作是制作印章的“印范子”,〔24〕到最终认识到它是封缄文书的封泥,大约用了差不多三十年时间。存世晚清最重要的封泥研究著作便是吴式芬(子苾,1796 1856)和陈介祺合著的《封泥考略》(图6),其刻本虽在1904年刊行,但在前引用1876年陈介祺致吴大澂的信中,陈介祺就告诉吴大澂,关于泥封“子苾有成书”。吴式芬卒于1856,如果他关于封泥的著作已用《封泥考略》为名,证明最迟在19世纪50年代,清代的学者就已经认识到了封泥的属性。而1904年刊行本,增加了陈介祺收藏和考释的封泥。收录在《封泥考略》中的那些钤有“双虞壶斋封泥”的拓本,其后的考释文字若是出自吴式芬本人或其幕僚之手,则意味着吴式芬对封泥的认识已经相当成熟了。

孙慰祖先生在讨论封泥研究对金石学研究和史学研究的贡献时指出:

封泥文字对古代文献记载的官制、地理资料的订正和补充,是封泥的主要价值所在。由于官印封泥的印文大多不见于传世的印章,因而它在这方面的史料价值可以补充印章遗物的不足。〔25〕

可以说,对封泥文字的研究其实就是印章研究的一部分,而且主要是秦汉时期的官印研究。〔26〕因此,要对晚清学者(包括吴大澂)的封泥考释做一评判,必须将其置于晚清的印章研究中来考察。

晚清古代印章研究的代表著,首推瞿中溶(1769 1842)的《集古官印考》。瞿氏在作于道光十一年(1831)的自序中说:

予自弱冠留意金石文字之学,因旁及印章,手模古今谱录,又博访收藏之家,证以正史中官制,地理,为之分别时代,辨其异同,正其讹缪。

瞿中溶的这一著作在其生前并未刊行。1874年,瞿中溶后人欲将这部遗稿刊印,请吴大澂为之作序,吴大澂在序中写道:

展卷读之,鉴别之精,考据之确,与历代职官舆地志书相印证,足为读史者考镜之资。

瞿中溶考订官印的方法,和考证印泥的方法并无不同。孙慰祖先生指出:《封泥考略》的体例,参照了瞿中溶的《集古官印考》。〔27〕而在《封泥考略》中,援以引证最频繁的文献就是《汉书·地理志》和《汉书·百官公卿表》,也即吴大澂所说的“与历代职官舆地志书相印证”。吴大澂考释封泥,也沿袭着同样的方法(图7)。

如果将吴陈的《封泥考略》和吴大澂收藏和考释的《簠斋封泥》做一简单比较的话,不难发现两者之间的区别。《封泥考略》作为一本刊行的刻本,体例完备,编排有序。封泥按照时间先后,社会地位、官职性质、行政区划级别来分类编排。如:古封泥,汉朝官印封泥,和朝廷相关的官印在先,诸侯王及其属官在后,然后为郡国官印,如此等等。而吴大澂收藏并考释的五册《簠斋封泥》没有编目,从目前的装裱也看不出有一个清晰的编排体例。

在《封泥考略》中,每个拓片下,都有释文和考订文字。如无可考文字,也给出释文。如卷一页二所收古封泥,左侧有释文曰:“右封泥四字古私,文曰:‘宋连私,出临葘。”而在《簠斋封泥》册页中,有吴大澂考释的仅为129枚,有不少封泥的拓片旁吴大澂并没有留下任何文字(图8)。从没有编排体例和释文不全,全册也无吴大澂本人的序跋等情况来看,《簠斋封泥》应该为吴大澂的一个未竟稿本。

吴大澂本人研究古印的著作《周秦两汉名人印考》《续百家姓印谱》等,也延续着用印章来考订古代名物制度的风气。他的名著《说文古籀补》,也收录了一些先秦印文字。他自己收藏的封泥虽然数量不算很多,但从他屡次向陈介祺索要封泥拓本,装裱成册并加以考释来看,在其金石学研究中,印章是非常重要的内容。此次枫江书屋主人将所藏吴大澂旧藏并考释的《簠斋封泥》册影印公诸学林,以俟专家们对其文献价值做深入的研究和挖掘。